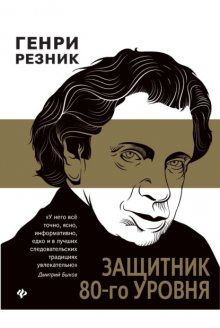

Защитник 80-го уровня бесплатное чтение

Выводы и суждения автора носят частный характер, не направлены на характеристику отдельных лиц или групп лиц, объединенных по профессиональному или какому бы то ни было признаку, а также не содержат призывов к противоправным действиям.

© Г. М. Резник, 2020

© Оформление: ООО «Феникс», 2020

© В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

Прыжки в высоту

Есть классическая история о знаменитом адвокате Плевако, защищавшем немолодого священника. Попа уличили в мздоимстве. Плевако был краток: «Господа! Тридцать лет этот человек отпускал нам грехи наши. Неужели мы не отпустим ему единственный грех?» Само собой, отпустили – и грех, и попа; вероятней всего, это апокриф, но про плохого адвоката такую байку не сложат. Наш нынешний случай примерно такой же: много лет (не будем уточнять, сколько именно, дабы не огорчать юбиляра) Генри Резник говорит хорошие слова о нас. В его случае, конечно, ни защита, ни призывы к снисхождению не нужны, оправдываться ему не в чем, но благодарственную речь от журналистов и писателей он заслужил.

Большинство адвокатов в мемуарах приводят забавные случаи, как и большинство настоящих ветеранов, рассказывая о войне, делают акцент на гротескно-комической ее стороне. И воспоминания Резника, которые включены в эту книгу, – главным образом об идиотских, иногда уродливых, но в общем прежде всего смешных эпизодах. Это потому, что он тоже ведет войну, и на этой войне случается ему одерживать почти невозможные победы. Как всякий истинный ветеран, о своем героизме он предпочитает умалчивать, потому что война его трудная, кровавая, жестокая. И эта книга получилась веселой, хотя повествует она о самых серьезных вещах.

Не зря говорится, что основа справедливого государства – независимый суд. Рыцарем этого суда, состязательности, презумпции невиновности всю жизнь выступает Резник. И книга его – набор бесценных, глубоко продуманных и тщательно подобранных аргументов в пользу сильной, независимой, интеллектуальной судебной власти, о которой в России приходится только мечтать. Но если не мечтать, то ведь и вообще ничего не будет!..

Важнейшую часть этой книги составляют теоретические и исторические работы Резника. Хвалить их смешно – у него среди наших юристов-теоретиков, пожалуй, самое громкое имя. Выскажусь о том, что знаю, потому что я не юрист: чрезвычайно привлекателен в этих текстах их мощный и точный слог. Говорят: болтлив, как адвокат. С того самого 1865 г., когда в России появился гласный и соревновательный суд, адвокатов стали изображать иронически, а то и сатирически: начало этой галерее положил модный болтун-адвокат в «Анне Карениной». Так вот: адвокатская болтовня – это совершенно не про Резника. У него все точно, ясно, информативно, едко и в лучших следовательских традициях увлекательно. Не забудем: он ведь по первой юридической специальности именно следователь, и его собственное расследование дела Бейлиса – эталон исторического детектива. Достаточно сказать, что он первый разобрался с истинной ролью Махалина и Караева в этом деле: кто в теме, тот поймет, а кто не в теме, пусть поверит на слово. Истинным манифестом российской либеральной мысли, многократно оклеветанной, а ныне так и просто оплеванной, я назвал бы его доклад в собрании Союза адвокатов 1989 г. Тут не только о суде присяжных и о миссии адвоката – тут и об Александре II, и о природе Петровских реформ, и о местном культе насильственных преобразований; тогда казалось, что Резник говорит очевидные вещи. А сегодня ясно, что неочевидные. Резник в 80 стал мудрей, чем в 50, – впрочем, поспособствовали тому не только научные знания, но и эпоха. В 1989 г. Резник был одним из многих, а сегодня стал одним из немногих: это и почетней, и трудней.

А зачем это все? – спросит иной скептик. Вот тут приведены полтора десятка безупречных адвокатских речей – и что, остановило это кого-то? Ведь закон – что дышло, и суд всегда шемякин, и сделают так, как им надо, – и вообще все, как сказано в бессмертной, увы, песне Юлия Кима:

- Конечно, усилия тщетны,

- И им не вдолбить ничего:

- Предметы для них беспредметны,

- А белое просто черно.

- Судье заодно с прокурором

- Плевать на детальный разбор —

- Им лишь бы прикрыть разговором

- Готовый уже приговор…

- Серьезные, взрослые судьи,

- Седины, морщины, семья…

- Какие же это орудья?

- То люди, как люди, как я.

- И правда моя очевидна,

- И белые нитки видать!

- Ведь людям должно же быть стыдно

- Таких же людей не понять!

- Ой, правое русское слово,

- Луч света в кромешной ночи!

- И все будет вечно хреново,

- И все же ты вечно звучи!

А зачем тогда, если вечно хреново?

Ответ на это дает еще одна, самая первая профессия Резника. Он прыгун в высоту, и весьма успешный. Волейболист, баскетболист, игрок волейбольной сборной Российской Федерации, но прежде всего прыгун. А зачем прыгать, если все равно приземлишься? А вот затем: ради рекорда, ради красоты полета, ради победы над притяжением, в конце концов. Временной – но победы. И вот эта книга – она и есть книга рекордов, установленных в прекрасной и бессмысленной борьбе; книга прыжков в высоту.

Дмитрий Быков[1]

Защитник восьмидесятого уровня

Что могу я написать в преддверии (оно же предисловие) слов и текстов нашего великого коллеги (а это можно утверждать без оглядки на обычную в таких ситуациях скромность героя)?! Чем могу я предвосхитить то удовольствие, которое вы, несомненно, испытаете, проследовав далее по страницам этой книги, они же – волны его памяти, но не только его, но и нашей с вами тоже? Могу написать немногое, потому что оно же и главное, а главного много быть не может.

Нам ведь в чем-то все-таки повезло: мы – его современники. И то, что суд – нет, не людской или там Высший (не путать с Верховным), а самый обычный, районно-федеральный – не так приветлив и внимателен к нам, простым труженикам защиты и представительства, отчасти компенсируется тем фактом, что он – среди нас. И я могу смело утверждать, что Генри Маркович Резник – достояние не только российской (в девичестве – советской) адвокатуры, но и всего российского общества.

Наиболее чувствительные могут утверждать, что и всего прогрессивного человечества, и не будут сильно неправы. Ей-богу, не будут. И после прочтения книги, может быть, их ряды даже пополнятся.

Юрий Пилипенко[2],

президент Федеральной палаты адвокатов РФ

Часть общая

Государство и право человеческим языком

Истина и справедливость в правосудии

Как вы, вероятно, поняли, за прожитый отрезок своей жизни я успел «наследить» во многих областях. Горжусь тем, что когда-то стал основателем волейбольной команды «Дорожник» в Алма-Ате, которая в 1967 г. стала чемпионом Советского Союза. Но уже без меня: в 1966 г. я уехал оттуда, поступив в аспирантуру. Наука меня увлекла, и я довольно долго проработал научным сотрудником в одном известном институте. А если человек «ушиблен» наукой, то чем бы он ни занимался в жизни, науку не оставит…

Чего люди вправе ожидать от правосудия, а чего оно заведомо не может дать? Вообще этот вопрос – производный от другого, более общего: как государству и обществу следует относиться к преступности? Казалось бы, все просто: преступность – зло, вор должен сидеть в тюрьме, убийца – тем более. Понятно, что преступников мы ругаем. Но это благодатная тема для демагогии и популизма. Послушайте любого кандидата во время предвыборной кампании: все обещают побороть коррупцию, снизить преступность и т. д. Создается впечатление, что они знают, как это сделать. Это один из вопросов, в котором «компетентны» все (другая тема, в которой «разбирается» каждый, – как воспитывать детей).

Обратите внимание на интересный парадокс. Человечество в последние столетия развивается бурно: меняются экономические формации, растут производительные силы, исчезают рабство, крепостничество, ликвидируются сословные привилегии, вводится главный принцип демократии и права – равенство всех перед законом и судом. Личность становится все свободнее, повышаются образовательный уровень и комфортность жизни. И в то же время преступность не только не снижается, она растет! Вообще, преступления совершались во все времена, и общество всегда реагировало одинаково: преступников старались изобличить и осудить. В древние времена в традиционном сельском обществе преступность не была массовым явлением. Конечно, совершались кражи, мошенничество, случались убийства, телесные повреждения, но это были редкие исключения, отдельные эксцессы. В современном мире ситуация иная. Преступность стала неотъемлемой частью урбанизированного общества, поскольку она – явление преимущественно городское. Преступность – социальный процесс, который продуцируется противоречиями в общественных переменах, изменениями в сферах труда, быта и досуга людей. Соответственно, меры, способные повлиять на глубинные причины преступности, лежат в экономической, социальной и культурной областях.

А с чем имеет дело правосудие? С отдельными преступлениями. В этом смысле для оперативных органов, следствия и суда ничего не меняется. Совершаются преступления, на них необходимо реагировать. Во все времена преступников ловили, изобличали, осуждали, приговоры приводили в исполнение. Поскольку человечество не отличалось особой гуманностью, преобладали весьма суровые наказания. И традиционно считалось, что чем страшнее возмездие, тем сильнее это должно воздействовать на людей и уменьшать преступность. Увы, история это не подтвердила. Более того, ужесточение наказаний приводило не к снижению общего уровня преступности, а к повышению.

Здесь уместно затронуть проблему смертной казни. До середины XIX в. смертная казнь была чрезвычайно распространена. Считалось, что люди должны устрашаться смерти, это безусловно будет их отрезвлять и отвращать от преступлений. Но, как выяснилось, страх – эмоция хоть и сильная, но недолговечная, люди обычно длительное время не руководствуются боязнью чего-либо. Кроме того, преступник чаще всего рассчитывает на то, что не будет изобличен. А в момент совершения насильственных преступлений (убийств прежде всего) человек находится во власти эмоций и о наказании не думает. В России на смертную казнь наложен мораторий, это было условием вхождения в Совет Европы. Но есть два крупных государства – одно авторитарное, другое демократическое, где смертная казнь применяется. В Китае уже много лет казнят коррупционеров, но их число почему-то не уменьшается. В частности, в 2010 г. там было казнено 1137 человек. В Соединенных Штатах Америки смертная казнь применяется, но не везде, каждый штат имеет на этот счет собственное законодательство. Так вот, статистика свидетельствует: в тех штатах, где смертная казнь не применяется, совершается либо меньше, либо столько же преступлений, что и в штатах, которые практикуют смертную казнь. Что я хочу в связи с этим сказать? Ни в коем случае нельзя ставить перед судопроизводством в целом и правосудием как его частью задачу снижения преступности напрямую. Необходим вдумчивый, взвешенный подход. Понятно, что следует выявлять преступников, доказывать их вину и осуждать – без этого обществу пришлось бы очень плохо. Но преступность – массовый процесс, она порождается глубинными причинами, и правоохранительным органам не дано их устранить. Известно, что на уровень преступности влияют социально-экономические, социокультурные, психологические, демографические факторы. Приведу пример. В конце 1950 – начале 1960-х гг. в Советском Союзе резко снизилась преступность. Это необоснованно было расценено как подтверждение утопической идеологической доктрины о постепенном отмирании преступности при социализме. Поэтому в 1961 г. была торжественно принята программа Коммунистической партии Советского Союза, где было сказано, что в СССР не должно быть места правонарушениям и преступлениям, и даже намечено за 20 лет, к 1980 г., вовсе искоренить преступность. Так повелела партия. У нас длительное время в стране господствовала иллюзорная коммунистическая идея построения идеального общества. Но вот незадача – вскоре после того, как Коммунистическая партия приказала преступности постепенно исчезать, она стала нагло расти. Почему это происходило? В войне 1941–1945 гг., завершившейся победой над нацизмом, выжили только трое из каждой сотни мужчин, ушедших на фронт. То есть мужское население страны практически было выкошено. Мужчины молодого возраста, с одной стороны, наиболее работоспособны и приносят большую пользу стране, с другой – отличаются наибольшей криминальной активностью. Вот почему в послевоенные годы преступность снизилась: просто некому было совершать преступления. Я оставляю в стороне всплеск рецидивной преступности в 1953–1954 гг., вызванный непродуманной амнистией закоренелых рецидивистов, воров в законе. В 1946–1947 гг., естественно, пошел бум рождаемости. Дети стали подрастать, входить в криминальный возраст, и, понятно, преступность увеличилась. Усилился процесс урбанизации – сельское население стало мигрировать в города, возросло количество городов-новостроек, обострялся жилищный кризис. Но глубинные причины наши руководители предпочитали не видеть. Поэтому стали предъявлять претензии правосудию: мы приняли решение, что преступность должна исчезнуть, а она растет – почему? Да потому, что либеральничаете, мало сажаете. И пошло взвинчивание уголовной репрессии, губительно отразившееся на динамике преступности, повлекшее рост рецидива.

Сегодня нам внушается ложное представление, что советская власть эффективно боролась с преступностью, а сама преступность была низкой. Это неправда. Преступность была всегда высокая. Правда, другая, ее характер определялся условиями жизни. Человек мог работать только на государство, а деньги практически не ценились. Все были уравнены в бедности. Достаточно вспомнить, что, до того как Хрущев провел строительство панельных пятиэтажек, 90 % населения страны жило в коммунальных квартирах. При этом преступность оставалась очень высокой, особенно быстро стала расти с 1968 г., и главное, начала ухудшаться ее структура. Решили, что эффективней всего с преступностью можно бороться посредством уголовной репрессии. В результате две трети осужденных приговаривались тогда к длительным срокам лишения свободы – не меньше трех лет. Почему-то даже считалось, что за меньший срок человек никак не успеет перевоспитаться и исправиться. Но в конечном счете выросла рецидивная и тяжкая преступность. Это пример последствий, наступающих при предании забвению достижений научной – в данном случае криминологической – мысли. Лишение свободы само по себе никого никогда не исправляло. Напротив, в тюрьмах и колониях преступники повышают свою «квалификацию». Не все, конечно, но тенденция именно такая. Безусловно, тяжкие преступники и воры-профессионалы должны сидеть в тюрьме. Но применять жесткие меры в ответ на преступления небольшой и средней тяжести ни в коем случае нельзя.

Криминологические исследования интенсивно велись в первые годы советской власти, но в 1930-х гг. были прекращены, а их достижения – аннулированы. Институт по изучению причин преступности воссоздали только в 1963 г., но статистика и другая информация, касающаяся преступности, засекречивались. У нас была наука «для служебного пользования», а объективные данные и выводы мы, криминологи, писали только в строго секретных отчетах для ЦК КПСС. Там мы могли резать правду-матку и обосновывать, например, что в будущем году преступность повысится, а через год – еще больше.

В общем, в нешироких научных трудах криминологи были «восстановлены в правах», и среди них – французский ученый Эмиль Дюркгейм, который определил: «Преступление – это нормальная реакция нормального человека на ненормальные условия». Это определение, конечно, нельзя распространить на всю преступность.

Но вот объективные данные. На протяжении 2006–2014 гг., то есть в течение восьми лет, мы наблюдали устойчивое снижение преступности в России. Заслугу в этом поспешили приписать себе органы милиции, следствия, суда – «стали лучше работать».

На самом деле причина была в другом: мы пожинали плоды потери рождаемости в 1990-е гг. Меньше подрастало молодежи, которая склонна к правонарушениям сильнее других возрастных групп, а среди пенсионеров ни в одной стране никогда не наблюдался всплеск преступности. Не так давно представители нашей славной полиции схватились за голову: «Какой ужас! Преступность среди несовершеннолетних выросла на 8 %!» Ну так посмотрите на демографическую статистику: несовершеннолетних, родившихся в нулевые годы, вообще стало больше, соответственно, возросло число совершаемых ими правонарушений. Сейчас мы вошли в затяжной экономический кризис, больше граждан оказалось за чертой бедности. Какие преступления стали совершаться чаще? Кражи. Причем такие, когда, как говорится, берут все, что плохо лежит: залезают в дачные дома, квартиры. Выросли ненасильственные грабежи: вырывают сумки, мобильники… Изменилась экономическая ситуация, и это тут же отразилось на характеристике преступности.

Извлекли ли мы уроки из того, что происходило в Советском Союзе начиная с 1960-х гг.? Да, и это радует. Есть разные теории преступности, каждая из них верна в каких-то своих частях, но ни одна не может дать исчерпывающее объяснение причин этого сложного многопланового явления. Преступность – материя, раскрашенная в разные тона. Есть общеуголовная преступность, есть так называемая беловоротничковая – в сфере управления. Семь видов преступлений составляют так называемую ядерную преступность: умышленные убийства, умышленные тяжкие телесные повреждения, изнасилования, кражи, грабежи, разбои, мошенничество. Эти преступления совершались во все времена и при всех режимах.

Криминологические исследования высвечивают личность современного преступника: 10 % – несовершеннолетние, 12 % – женщины, 50 % – люди, которые не имеют постоянного заработка, 25 % – рецидивисты, совершающие преступления повторно (причем этот показатель можно считать большим достижением, так как в советские времена рецидив достигал 35–40 %). А вот среди тех, кто отбыл наказание в виде лишения свободы, рецидив составляет 50 %.

За последнее десятилетие многое было сделано для того, чтобы предотвратить осуждение человека, особенно к лишению свободы. В Уголовном кодексе РФ есть нормы, которые освобождают от уголовной ответственности тех, кто совершил преступление небольшой или средней степени тяжести (за примирением с потерпевшим). Здесь была внесена важная корректива. Раньше считалось, что преступление против человека – это преступление против всего общества, государства, оно всегда должно караться, в обязательном порядке должно быть проведено полное расследование по делу, установлена истина. Но все-таки страдает от преступления против личности и имущественных преступлений не общество в целом, а конкретный человек – потерпевший. Социально полезнее, когда дело завершается примирением потерпевшего с виновным. Если примирились, вина заглажена, ущерб возмещен – дело прекращается. В России сейчас 23 % подобных дел (о нетяжких преступлениях) прекращаются за примирением виновного и потерпевшего. Еще одно основание для прекращения – деятельное раскаяние. Человек совершил преступление, но возместил вред, помог раскрыть преступление, полностью раскаялся в его совершении. В этом случае значительно полезнее предотвратить его осуждение и постановку «стигмы», которая закрепится на всю оставшуюся жизнь.

В переводе с греческого стигма – знак, клеймо, отметина.

В криминологии есть теория стигматизации, в последние годы она отчетливо подтверждается. Человек, который признается виновным в совершении преступления, получает судимость. Она может быть погашена, снята, но продолжает сопровождать человека всю дальнейшую жизнь, препятствуя, например, достойному трудоустройству. В частности, человек с судимостью (даже погашенной или снятой) не может поступить на работу в правоохранительные органы, на государственную службу. Возможны и другие неприятные последствия из-за предвзятого отношения общества.

Верховным судом РФ была предложена интересная инициатива, которую мы с Юрием Михайловичем Новолодским поддержали. Уголовное наказание – не единственная мера, существуют и другие меры уголовно-правового воздействия. Лицам, впервые совершившим преступление, назначается мера уголовно-правового воздействия, не связанная с лишением свободы (принудительные работы, штраф и проч.) и не считающаяся уголовным наказанием. В этом случае человек не получает судимость. Это чрезвычайно важно, потому что часто совершение преступления молодыми людьми впервые – не продукт антиобщественной установки, оно является случайностью, вызвано стечением неблагоприятных обстоятельств, легкомыслием либо групповым заражением, которое свойственно несовершеннолетним и молодежи.

Вообще уголовное право должно применяться тогда, когда с правонарушением не в состоянии справиться или неэффективно справляются другие отрасли права – гражданское и административное. Например, до недавнего времени любая драка (даже пара ударов), не нанесшая никакого вреда здоровью, могла повлечь осуждение по ст. 116 Уголовного кодекса РФ за побои. Очевидно, что такая репрессивность была чрезмерной. Поэтому в законодательство были внесены поправки: побои, если они совершены впервые и по бытовым, а не по хулиганским мотивам и не из политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, декриминализированы и влекут не уголовную, а административную ответственность. Другой пример – угроза убийством. По формуле закона она наказуема, когда есть основания ее опасаться. Человек высказал угрозу, но очень трудно доказать, реальна ли она. Здесь велика доля субъективизма, и очень часто осуждаются люди, высказавшие угрозу в сердцах, в эмоциональном запале. Вот почему курс на разумную декриминализацию заслуживает всяческой поддержки.

Теперь обратимся к уголовному процессу. В настоящее время российское правосудие восприняло американскую модель, но непоследовательно. Американцы впервые столкнулись с массовой преступностью и сделали трезвые, прагматичные выводы для правосудия. Если не дифференцировать формы расследования и судебного разбирательства уголовных дел, все выглядит следующим образом: зафиксировали преступление, должны расследовать и постановить приговор. Но деяния существенно различаются между собой. Есть те, по которым возникает спор о виновности, то есть человек, привлеченный к уголовной ответственности, вину отрицает и хочет отстаивать свою невиновность. А есть деяния, когда человек признает себя виновным и с самого начала имеются доказательства преступления.

Цель правосудия, как говорил Шарль Монтескьё, – оградить невиновность. Где может быть это сделано, что доказано всем развитием судопроизводства? В суде присяжных. А теперь давайте представим, что по всем преступлениям решения принимает суд присяжных. Абсолютно нереально – существуют определенная пропускная способность судопроизводства, экономические резоны. Вряд ли возможно рассматривать судом присяжных миллион дел в год. И американцы как прагматики, руководствующиеся целесообразностью, придумали так называемую сделку с правосудием – если обвиняемый признает свою вину, ему положен дисконт. Обвинение заявляет: «Мы не будем предъявлять тебе обвинение в грабеже, применим норму о краже, и поэтому ты получишь срок заключения не пять лет, а три года». Но судебного разбирательства не будет. Такого рода сделки составляют 90 % уголовных дел, рассматриваемых в США. Европа также пошла по этому пути.

В России сделки проводятся несколько иначе, но это сейчас не суть важно. Человек сам распоряжается своей судьбой. Главное – надо быть уверенным, что он признает себя виновным добровольно, не под давлением. И конечно, есть доказательства, эту вину подтверждающие. В ряде регионов России уже до 70 % дел рассматриваются в особом порядке – когда спора о виновности нет и в суде доказательства не исследуются. Это правильное направление, но только часть американской модели. А другая часть? То есть 10–15 %, которые себя виновными не признают? (Примерно 20 % признают вину частично.) В Америке и Европе дела, в которых обвиняемые вину отрицают, рассматривают суды присяжных. Акцентирую: все дела такой категории! Если мы допустили сделки с правосудием, то нужно вводить суды присяжных по делам, в которых есть спор между сторонами обвинения и защиты. Но у нас ведь «особый путь», и получилось, что наши силовики одержали победу над защитой и исказили справедливость правосудия – в России изначально ограниченное число дел стало рассматриваться судами присяжных, а сейчас оно сведено к минимуму.

А ведь человеку, не признающему свою вину, реально оправдаться можно только в суде присяжных. В наших федеральных судах оправдывается меньше 0,67 % подсудимых, а в судах присяжных – от 15 до 22 %. обвинение человека, не признающего себя виновным, должно быть рассмотрено в процедуре судопроизводства, гарантирующей действительную состязательность и применение презумпции невиновности.

А сейчас, при отсутствии реальной возможности получить оправдательный приговор, среди тех, кто идет на сделку с правосудием, есть обвиняемые, которые сами себя оговаривают, хотя в действительности они невиновны. Без суда присяжных институт сделки недоработан и сопровождается повышенными издержками. В год примерно 100 тыс. обвиняемых полностью не признают себя в суде виновными. Меньше 1 % из них оправдывают. Если мы возьмем суды присяжных, где действует презумпция невиновности, то эта цифра – беру среднюю за последние годы – увеличится до 15 %. Получается, что ежегодно около 15 тыс. наших сограждан осуждаются без надежных доказательств их вины. Это, между прочим, составляет население небольшого городка.

Еще одна важная проблема – необоснованное разделение групповых дел. Например, из пяти человек, совершивших преступление, один сотрудничает со следствием, заключает сделку, его дело рассматривается в упрощенном порядке, не проводится никакого расследования, он приговаривается к «щадящему» наказанию. Тем самым искусственно создается так называемая преюдиция. То есть обстоятельства, которые установлены одним приговором, приобретают предустановленную силу при рассмотрении другого дела, в котором участвуют другие лица, вину отрицающие. На самом деле такая преюдиция нарушает право на защиту и презумпцию невиновности. Но на практике длительное время в этом направлении ничего не удавалось добиться.

Совсем недавно произошли важные подвижки.

В одной из своих статей я описал интересную ситуацию. Слушалось дело о бандитизме. Один преступник признал себя виновным, раскаялся и был осужден. Затем рассматривалось дело четырех его подельников. Свердловский областной суд в Екатеринбурге оправдал всех подсудимых, заявив, что бандитизма не было. Другой, еще более интересный, случай: из преступного сообщества, куда обвинение зачислило 14 человек, один признал вину, дал показания на подельников и был осужден. А областной суд оправдал остальных 13 человек, посчитав, что преступного сообщества не было.

Верховный суд РФ при рассмотрении этих двух приговоров (не могут оставаться в законной силе приговоры, противоречащие друг другу) отдал приоритет делам, которые были разрешены в общем порядке. А дальше совсем забавно. Осужденный написал в Верховный суд РФ: «Я признал свою вину и раскаялся. Но суд установил, что преступного сообщества не было. Я один не могу состоять в преступном сообществе, поэтому прошу меня реабилитировать». И его реабилитировали. В результате в 2015 г. было внесено изменение в ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса РФ: дела, рассмотренные в упрощенном порядке, никакой преюдиции не создают.

Правосудие может ошибаться. Более того, ошибки неизбежны. Реальная задача – контролировать преступность. Правосудие никоим образом не может ее ликвидировать, но в состоянии удерживать ее в определенных рамках, отправляя в места не столь отдаленные опасных преступников, предупреждая рецидив преступлений, сохраняя для общества случайно оступившихся. А напакостить правосудие действительно способно, когда репрессия взвинчена.

Разделение властей

Высшей ценностью, определяющей смысл и применение других норм закона, являются права человека. Одна из фундаментальных норм – провозглашенное нашей Конституцией разделение властей. Власть в Российской Федерации делится на три ветви, самостоятельные и независимые друг от друга: исполнительная, законодательная и судебная власти. При этом глава государства – президент – гарант прав и свобод человека. Для чего же нужно разделение властей и кто впервые предложил его?

Если обратиться к истории этого вопроса, то вспоминаются в первую очередь две великие фигуры: Жан-Жак Руссо и Шарль де Монтескьё. В основе всех религий лежит постулат: «Вся власть от Бога», а Руссо утверждал, что источником власти является народ, власть эта неделима и народ должен напрямую определять, какой жизнью следует жить в данной стране. Эта народная власть абсолютна и не должна ничем ограничиваться. Монтескьё полемизировал с Руссо и подверг сомнению необходимость существования любой верховной власти в стране. Никакой верховной власти не должно быть по той причине, что главное – свобода личности. Необходимо наличие определенной территории свободы, которую государство почитает и не вторгается в ее границы; судебная власть должна охранять свободу личности от государства и не позволять исполнительной власти зарываться. Именно эта теория разделения властей, приоритет прав человека и свободы личности, и была воспринята буржуазными революциями. На законодательном уровне такая конструкция разделения властей впервые была воплощена в американской Декларации независимости и французской Декларации прав человека и гражданина. И американцы, и французы, ведомые опьяняющим лозунгом «Свобода, равенство и братство!», пришли к выводу, что власть в принципе должна быть у граждан на подозрении и необходим такой баланс властей, при котором ни одна из них не могла бы пожирать другую. Это реалистичный взгляд на человеческую природу, не полагающий человека совершенством и средоточием всех добродетелей, а понимающий, что людям свойственны определенные качества, которые могут в какой-то степени расшатать их разумность. Как было сказано одним умным философом, который анализировал систему властей в Америке, американцы считают, что одни амбиции могут быть укрощены только другими амбициями.

Конституция РФ 1993 г. восприняла эту концепцию разделения властей. Она провозгласила наше государство правовым, демократическим и социальным. Правовым и социальным оно не является, но, по моей оценке, безусловно, демократическое. Демократия наша слабенькая, хиленькая, имеющая крен к авторитаризму, причем я бы здесь не упрекал никого из действующих персоналий, стоящих во главе страны. Конституция была принята с перекосом в сторону президентской власти. Это было сделано не случайно. Могло ли наше государство быть правовым, демократическим и социальным в 1993 г., когда буквально за два месяца до принятия Конституции Борису Николаевичу Ельцину пришлось приказать стрелять по зданию Верховного Совета, а немногим ранее, в 1991 г., рухнул тоталитарный советский режим, при котором, конечно, ни о каком разделении властей и речи не было, потому что тоталитарный режим характеризуется абсолютной властью государства? Все решалось на уровне высших партийных органов. Собственно говоря, была декорация демократии: Верховный Совет, ничего не решавший, правительство, которое самостоятельно не могло предпринимать абсолютно никаких действий, и суды, которые считать властью было бы чистой насмешкой.

Так вот, принцип разделения властей является фундаментом для выделения и существования самостоятельной судебной власти. Какие предпосылки для наличия независимой судебной власти вообще должны присутствовать и есть ли они у нас в стране? Есть. Первая предпосылка – сама организация государства как демократического и в таком виде, при котором права человека провозглашаются высшей ценностью. Права эти, что очень важно, признаются естественными, то есть данными человеку от рождения, а не дарованными ему государством. Это вовсе не означает, что они биологически запрограммированы, – просто человечество вступило в этап осмысления соотношения личности и любых коллективов, в которые она может входить. Таким образом, была очерчена территория свободы. Ее, конечно, нет в абсолютистских монархиях и тоталитарных государствах. Примеры удушения свободы в XX в. – советский тоталитаризм, нацистская Германия, диктаторские режимы, периодически возникающие в самых разных странах.

Второй предпосылкой является определенная организация судебной власти. Она должна быть автономна по отношению к другим властям, и это подкреплено определенными условиями ее функционирования. В частности, не должна, например, исполнительная или законодательная власть постоянно решать, как содержать судебную систему. То есть в бюджете выделяется строка на финансирование судебной власти и ни при каких обстоятельствах она не может изменяться. За это, между прочим, долго бились. Сейчас исполнительная власть в лице Министерства финансов не может сказать: «А вот, знаете, тут бюджет нам надо перекроить, и давайте мы урежем финансирование судов, потому что у нас есть, как мы считаем, какие-то более важные задачи». Такого быть не должно, и сегодня у нас сложилась ситуация, когда эта строка в бюджете неприкосновенна. Другой вопрос, что возникают колоссальные споры о том, какие деньги выделить с самого начала, но это проблема оценочная. «Где деньги, Зин?» – вот тот постоянный вопрос, который задает министр финансов, и задает правильно, но коли бюджет сверстан, то в отношении судебной системы он уже неуместен.

Следующий важный момент – формирование судебных кадров.

При советской власти отбор происходил следующим образом: на должность судьи рекомендовали партийные органы. Практически все советские судьи были членами партии. Кадровый отбор в 1990-е гг. производила у нас исполнительная власть, Министерство юстиции. Собственно говоря, это мы унаследовали от советского режима, и только в 1998 г. был образован Судебный департамент при Верховном суде РФ. Таким образом, кадры для судебной работы подбирают уже в рамках самой судебной системы – это действительно одно из условий независимости. Сейчас часто, думаю, из популистских соображений, высказывается мнение, что порядок формирования судейского корпуса у нас в конечном счете недемократичен и ставит судей в зависимость от исполнительной власти, так как судьи в федеральные суды не избираются. Мировые судьи избираются законодательными собраниями, региональными думами, а федеральные судьи назначаются президентом. Подобные заявления звучат от Коммунистической партии, от Либерально-демократической партии… Однако выборность – это не тот способ формирования судейского корпуса, потому что судебная власть должна быть независима не только от государства, но и в широком плане – от общества. Когда судья избирается на определенный срок, он думает только о том, как бы ему переизбраться на следующий. Поэтому ясно, что его психология подвержена некоторой оглядке на общественное мнение. Нет, гарантии независимости судей должны быть совершенно другими. После сдачи претендентом на судебную должность экзаменов специальной комиссии и прохождения через квалификационные коллегии судей президент назначает судью на должность. А гарантией независимости судей является их несменяемость. Правоведы, к числу коих принадлежу и я, считали, что ненормально, когда у нас федеральные судьи назначались первоначально на три года. Д.А. Медведев[3] согласился с тем, что это надо изменить, потому что в течение первых трех лет исполнительная власть через председателей судов формирует у федеральных судей репрессивную, обвинительную психологию. С учетом их качественного подбора она и так у них сформирована, поскольку, к великому сожалению, судейский аппарат себя воспроизводит. Судьи рекрутируются главным образом из помощников судей, из секретарей судебных заседаний, в последнее время усиливается приток из правоохранительных органов (следователи, прокуроры, сотрудники ФСБ и МВД, налоговики). Адвокатов в судьи не берут. Это огромная проблема. Говорят об излишней репрессивности нашего уголовного суда и о том, что на него оказывается давление, особенно по делам, имеющим политическую мотивацию, когда власть заинтересована в вынесении обвинительного приговора. Такое давление по ряду дел есть, но психология наших судей такова, что на них и давить не надо. Когда в судьи идет бывший прокурор или следователь, у него изначально имеется некая репрессивная, обвинительная установка, он с ней приходит. Около 80 % судейского корпуса на Западе формируется из адвокатов и частных юристов. Здесь, как говорится, статусная характеристика. Безусловно, у юристов, которые работают с людьми и задача которых – помочь им реализовать свои частные права и интересы, изначально несколько иные представления о справедливом правосудии, чем у тех, кому законом предписано осуществлять уголовное преследование, обвинять и т. д. Вот две предпосылки независимой судебной власти, и они существуют в нашей стране. Просто судейский корпус должен наполняться другими людьми.

И третье. Судьи применяют действующие законы. И в тоталитарных государствах принимаются законы и имеются судьи, их применяющие. Можно ли говорить в этом случае о наличии судебной власти? Ни в коей мере, потому что законы могут быть разными. Когда мы учились, право определялось по «Коммунистическому манифесту», хотя К. Маркс и Ф. Энгельс не претендовали на то, чтобы давать в этой агитке формулировку права. Считая, что должна произойти социалистическая революция, а осуществить ее должен пролетариат, основоположники бросали от его имени в лицо буржуазии: «Ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями жизни вашего класса». Но эта фраза очень понравилась большевикам. По этой формуле и жили: право – воля господствующего класса, возведенная в закон.

И все? Значит, право – это воля стоящих у власти субъектов, ничем не ограниченная, и они могут туда записать что ни попадя и это будет признаваться правом? Все мы, как в песне А. Галича, «от сих до сих, от сих до сих» зубрили Маркса, препарированного большевиками. А на самом деле есть Маркс до «Капитала», Маркс – автор экономических рукописей, Маркс – блистательный журналист «Новой Рейнской газеты» и Маркс, который стал строить законченную систему в «Капитале» и неизбежно скатываться к догматизму. У Маркса «докапитальского» есть чудесное выражение: «законодательство произвола», то есть Маркс указывал на то, что сам законодатель может хулиганить и принимать законы, являющиеся не правом, а произволом.

Как-то это забывают, а ведь известно, что советская власть сильно «хулиганила» в законодательстве, например, карая за сбор колосков с убранного уже колхозного поля, самовольную пристройку к дачному домику, валютные операции, за антисоветскую агитацию и пропаганду… Да и в любых тоталитарных государствах принимаются такие «хулиганские» законы. При А. Гитлере все лица неарийской расы признавались недочеловеками, это было закреплено в Нюрнбергских расовых законах.

Суд по определению обязан применять те законы, которые действуют в стране. Если суды прибегают к законам в соответствии с их содержанием, то какие же претензии можно к ним предъявлять? Особенно яркий пример: в 1930-е гг. у нас был принят закон, который карал так называемых «парикмахеров». Когда в деревнях провели коллективизацию, да в такой форме, что погибли миллионы людей, и было объявлено, что «все вокруг колхозное, все вокруг мое», то есть ничье, голодающие крестьяне выходили на уже убранные поля (машины не могли убрать урожай до конца, что-то оставалось), состригали колоски, собирали осыпавшееся зерно; их называли «парикмахерами». Был принят закон, по которому эти действия расценивались как хищение социалистического имущества, за это полагался расстрел. А субъектом этого преступления могли быть граждане с 12 лет, то есть детям могли назначаться смертные приговоры.

В связи с этим возникает вопрос: имеет ли характеристика законов какое-то отношение к судебной власти? Она же должна ограждать территорию свободы личности. Как быть? Здесь очень важна предпосылка, которая у нас ныне имеется. Сейчас, применяя закон, судья должен оценивать его с точки зрения соответствия Конституции РФ. В ст. 15 Конституции записано, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью российской правовой системы. Эти международно-правовые принципы и нормы сформулированы в Декларации прав человека, целом ряде международных документов, под которыми стоит подпись в том числе России (в частности Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод»). У нас, в отличие от той ситуации, которая была при советской власти, есть конституционализм, создан Конституционный суд, он и разрешает вопрос о конституционности закона с позиции этих общепризнанных норм и принципов уголовного права. Например, Пленум Верховного суда РФ еще в 1995 г. прямо предписал, что, если есть расхождение между федеральным законом и Конституцией, Конституция подлежит непосредственному применению как акт прямого действия. Поэтому наши судьи обязаны оценивать федеральные законы, которые они применяют, с точки зрения их правового характера. И если у судей нет сомнений, что закон неконституционный, они обязаны применять Конституцию напрямую, а если у них есть сомнения в конституционности закона, они должны приостановить рассмотрение дела и обратиться в Конституционный суд, чтобы тот разъяснил, является та или иная норма правовой либо неправовой. Таким образом, все предпосылки для существования у нас независимой судебной власти имеются.

Но есть ли у нас независимая судебная власть? На этот вопрос я отвечаю отрицательно. У нас есть суды, выполняющие те функции, которые, в общем, им предписаны: рассматривают дела, разрешают юридические споры. Но совокупность судов – не синоним независимой судебной власти. Вот только один пример.

В Европейском суде по правам человека рассматривают жалобы на нарушение Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод». Очень много жалоб из России. Когда говорят, что больше всех жалуются из России, здесь возможно искажение, потому что страна наша, несмотря на то что она так «похудела» в 1991 г., по количеству населения немногим уступает всей Европе. Статистические показатели должны быть сопоставимы: понятно, что из страны с населением 140 млн будет приходить жалоб больше, чем из той, где проживает 10 млн. Поэтому, если взять коэффициенты на единицу населения, по числу жалоб в Европейский суд Россия не будет на первом месте. Но жалоб много, и большей частью, как и из других стран, жалобы приняты к рассмотрению, а многие из них не принимаются к рассмотрению по формальным основаниям: нарушение сроков подачи, неподведомственность Европейскому суду и т. п. Из жалоб наших граждан, принятых к рассмотрению, по которым констатируется нарушение прав человека, половина – на неисполнение решений судов. Половина жалоб! Причем обращаются в основном обездоленные: пенсионеры, инвалиды, безработные. И, кстати сказать, суды, констатирующие нарушение их прав, и взыскивают-то суммы, не достигающие даже 10 тыс. евро, – Европейский суд предписывает компенсировать в качестве морального вреда в среднем порядка 4–6 тыс. евро. На всех уровнях чиновники не исполняют судебные решения. О каком правовом государстве и уважаемой судебной власти можно говорить? Когда я общаюсь с зарубежными коллегами и называю эти цифры, они не понимают: «Как? Решение суда не исполнено вообще?» Если какой-нибудь районный суд в Америке вынесет решение о том, чтобы допросить президента страны в качестве свидетеля, президент оставит все свои дела, может созвониться, попросить перенести допрос на день, два, три, но в суд этот явится непременно. Вспомним, что происходило у нас. По известному делу М. Ходорковского в качестве свидетелей в суд явились не все вызванные туда высокопоставленные чиновники, а в вызове некоторых важных свидетелей было неосновательно отказано, включая Владимира Владимировича Путина[4].

Не могу не вспомнить: в 1996 г. я защищал журналиста Вадима Поэгли, обвинявшегося в оскорблении министра обороны Павла Сергеевича Грачёва. Грачёва надо было допросить в суде – он ведь потерпевший. А министр не идет, и я заявляю одно за другим несколько ходатайств о его приводе. Четвертое ходатайство районный судья удовлетворяет, постановляет: подвергнуть приводу министра обороны. Тогда это была сенсация: как это – министра в суд?.. Президент Б.Н. Ельцин все-таки посоветовал Павлу Сергеевичу явиться в суд.

Пора привыкнуть к тому, что явка любого человека по вызову суда – норма для правового цивилизованного государства. Авторитет суда незыблем, и никому в голову не должно приходить, что его решения можно не исполнять.

Как можно оценить функционирование нашей судебной системы? Оставим в стороне политические завывания о том, что в нашей стране вообще нет правосудия и существует абсолютный произвол, – я правовед и должен быть профессионалом. В стране каждый год рассматривается 14 млн гражданских дел и 1 млн уголовных. Что же, все эти дела или их большинство рассматриваются необъективно? Большинство этих дел представляет собой гражданские споры о праве собственности, наследования, признании юридических фактов, разделе имущества, семейные дела, и, конечно, в основном они разрешаются вполне удовлетворительно. Но есть дела, в которых имеется интерес исполнительной власти, высшей или региональной, или дела, по которым проходят большие деньги. Вот они-то и разрешаются неправедно. Доля таких дел в общей массе невелика. Но именно на их основе формируется общественное мнение о состоянии нашего правосудия.

За функционированием судебной системы должен осуществляться гражданский контроль, но с учетом принципа независимости судей в специфических формах. Например, в квалификационные коллегии судей, которые рассматривают вопрос о назначении судей и жалобы на них, в 2001 г. были введены представители общественности. Их участие в работе коллегий должно служить препятствием для превращения судейского корпуса в закрытую касту. Но обнаружилось, что никакой самостоятельности эти общественники при работе коллегий не проявляли. В частности, в Волгограде был отвратительный случай, когда квалификационная коллегия лишила полномочий судью, отказавшуюся выполнять едва ли не преступные указания председателя суда. Председатель требовал, чтобы судьи согласовывали с ним до рассмотрения дел свои приговоры, чтобы они приходили и докладывали ему о ходе судебных процессов. Судья, женщина с двумя несовершеннолетними детьми, отказалась выполнить указание председателя суда. Коллегия по представлению председателя прекратила ее полномочия. И ни один общественник не подал голоса против откровенного произвола. Верховный суд РФ ее восстановил. Возникает вопрос: а общественники-то эти кто? Оказалось, что они никакие не общественники, а бывшие ветераны юстиции и юристы коммерческих организаций. Могут ли эти люди, одни с установками, которые были сформированы Бог знает когда, может быть, еще при Сталине, а другие – юристы коммерческих организаций, противостоять диктату председателя суда? Вопрос, как сами понимаете, риторический.

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что есть закон, а есть жизнь, правоприменение, и они постоянно вступают в конфликт. Значит, мало принять закон – надо обеспечить его правильное применение. Копья ломаются по поводу форм организации нашего правосудия.

В частности, речь идет о суде присяжных. С чем мы сталкиваемся? В профессиональных судах у нас оправдывают меньше 1 % подсудимых, в судах присяжных – до 20 %. В чем же дело? Присяжные – простые люди, как их пренебрежительно называли, «люди улицы», – в этом их преимущество, они как-то очень «тупо» подходят к рассмотрению, руководствуются презумпцией невиновности. Презумпция невиновности гласит: если вина не доказана, то все сомнения должны быть истолкованы в пользу стороны защиты. Презумпция невиновности и ее применение на практике представляют колоссальную проблему. Суд должен отвечать на вопросы, совершено ли преступление, если да, то кто его совершил. Судьи – не очевидцы прошлых событий и тем более не соучастники преступления; и все устанавливается на основе доказательств, тех следов, которые преступление оставило в объективной действительности и главным образом в сознании людей. 95 % доказательств в уголовных делах – это показания свидетелей. Все дела можно разделить на три категории.

Первая категория: виновность обвиняемого в совершении преступления надежно подтверждена серьезными доказательствами – не противоречивыми, весомыми. Вторая категория: положительно доказана невиновность данного человека в совершении преступления. Было бы очень здорово, если бы дела делились на черные и белые. Но, как сказал один мудрый юрист в далеком XIX в., «беда-то в том, что большинство дел – “серые”». Уберу «большинство» и скажу: значительная часть дел – «серые». Они составляют третью категорию. Для того чтобы склониться в ту или иную сторону, нужно производить тщательную оценку противоречащих друг другу доказательств. Когда суд приступает к разрешению дел, он не знает ничего, и стороны состязаются в процессе обвинения и защиты. Судебный процесс как раз направлен на то, чтобы устранить сомнения, которые изначально, безусловно, у беспристрастного судьи присутствуют. Но далеко не всегда это удается полностью сделать. Как быть, когда опять проклятые сомнения, когда сделали все: тщательнейшим образом провели расследование, обе стороны – и обвинение, и защита – профессионалы, но, тем не менее, имеются данные, свидетельствующие, что этот человек, может быть, и совершил преступление, но достоверно об этом судить нельзя. Что делать? Человечество додумалось до презумпции невиновности. Это произошло, в сущности, не так давно. Зададимся таким вопросом: исследователь, ученый хочет установить какой-то факт. Он проводит испытания, эксперименты и получает какие-то данные, свидетельствующие, что, может быть, этот факт существует, но нельзя утверждать, что он действительно установлен. Как же поступит исследователь? Опубликует статью, в которой укажет, что получены данные о том, что, возможно, эта закономерность, этот факт имеет место? А как поступать судье?

Средневековые юристы, глоссаторы поклонялись истине, и по результатам проведенного расследования выносились три вердикта: «виновен», «невиновен», «оставлен в подозрении». С точки зрения следования истине – не подкопаешься, в этом действительно что-то есть. Судья выяснил, скажем, что неделю назад этот человек угрожал убитому, его видели поблизости, на одежде присутствуют следы крови, имеется след большой обуви, у подозреваемого размер ноги тоже немаленький, однако полной уверенности в том, что он виноват, нет – оставим-ка мы его в подозрении.

В Средние века многие тысячи людей до конца жизни ходили с клеймом «неразоблаченного преступника», а потом догадались, что отрицательные факты, в отличие от положительных, очень редко могут быть положительно доказаны. Можно доказать, что человек совершил убийство. Но давайте перевернем и скажем так: «В отношении тебя есть данные, что ты мог совершить это убийство. А ну-ка, дружок, докажи, что ты не убивал». Это сделать невозможно, за исключением алиби. Но алиби удается доказать очень редко. Куда же отнести эту категорию «серых» дел? Наши профессиональные судьи выносят обвинительный приговор с недостаточными доказательствами, потому что следуют принципу: лучше мы осудим невиновного, но исключим оправдание виновного, потому что установки у них, как говорилось выше, обвинительные. А присяжные руководствуются презумпцией невиновности: не доказано – значит, нужно выносить оправдательный приговор. Да, вполне возможно, что среди лиц, оправданных по презумпции невиновности, когда недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности, могут быть действительно совершившие преступление. Но, как поняли еще древние, лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного. Поэтому суд присяжных – единственный у нас уголовный суд, где человек, отрицающий свою вину, имеет реальные шансы оправдаться. В профессиональных судах такие шансы практически сведены к нулю.

Еще один момент. Суды присяжных способны выносить оправдательные вердикты и признавать невиновность при полной доказанности вины лица перед законом. Это многим, в том числе юристам, совершенно непонятно: «Как же так? Ну доказано: совершил преступление, вменяем, больше того, осознавал то, что делал. Преступник! Как они могут его оправдывать?»

А дело в том, что виновность в суде присяжных – это вовсе не вина уголовно-правовая перед уголовным законом для профессионального судьи. Есть категория дел, по которым нельзя рационально обосновать, надо осудить человека или оправдать его. Пример – дело Веры Засулич. Другой пример – из кинофильма «Берегись автомобиля». Главный герой Юрий Деточкин, страховой агент, который сам проводит свое частное расследование, выясняет, что неразоблаченные мздоимцы, расхитители, взяточники имеют машины – предел мечтаний в то время: «Волгу». Он угоняет эти машины, продает их и все деньги перечисляет в детские дома, ни копейки себе не берет. По закону он преступник. И вот на суде свидетелем выступает его друг, следователь, и обращается к судье: «Товарищ судья, Деточкин виноват, но он… не виноват».

Десять лет назад в Ивановском суде рассматривалось дело: женщина убила своего мужа, убила предумышленно. Выяснилось, что на протяжении многих лет этот изверг издевался над ней, над детьми, избивал ее, отнимал все деньги, выгонял детей на мороз. Она стучалась во все государственные двери: ФСБ, МВД, прокуратура – никто не хотел ее слушать. И вот, когда в очередной раз она вымыла комнату, приготовила ужин, села с детьми делать уроки, а он явился пьяный, избил ее, разогнал детей, смахнул кастрюлю с борщом на пол и в грязных сапогах завалился на постель, она его убила. И, положительно ответив на вопросы: да, убийство доказано, да, она его совершила, суд присяжных оправдал ее, признав невиновной. Потому что виновность в суде присяжных – это не то, что вина в профессиональном суде. Когда присяжные признают человека виновным, они его как бы морально «виноватят», они выскажут ему упрек как носителю злой воли, но как судьи совести оправдают совершивших преступление под гнетом невыносимых обстоятельств, преодолеть которые они не могли. Поэтому, когда захотели сузить подсудность судов присяжных, Общественная палата делала все, чтобы этому воспрепятствовать. Нас не послушали. Из подсудности суда присяжных изъяты дела не только о терроризме, но и обо всех государственных преступлениях: шпионаже, государственной измене, разглашении государственной тайны. Государство решило себя обезопасить от суда общества.

А суд присяжных как раз является тем специфическим общественным контролером, который, являясь реально независимым от государственной власти, помогает справедливо разрешать дела.

Уголовная политика в России

Борьба законодателя с правоприменителями

Уголовная политика – это деятельность государства и его органов по противостоянию преступности. Очень важно здесь выбирать слова, потому что они в значительной степени уже обозначают цели, которые ставятся перед политикой государства и его органов в отношении преступности. Уголовная политика имеет несколько составляющих. Собственно уголовно-правовая политика – это отслеживание тех деяний, которые представляются общественно опасными, посягают на интересы личности, общества, государства; эти деяния определенным образом формулируются, описываются, включаются в Уголовный кодекс, за них прописываются определенные наказания и т. д. Но есть еще такие составляющие, как уголовно-процессуальная политика, потому что существует определенная процедура привлечения к ответственности лиц, которые совершили преступления. А есть уголовно-розыскная политика – это раскрытие преступлений, выявление лиц, которые впоследствии становятся подозреваемыми и обвиняемыми. Можно, наверное, еще назвать уголовно-исполнительную политику, поскольку, после того как люди осуждаются за совершение преступлений, они препровождаются в места не столь отдаленные либо отбывают наказания, не связанные с лишением свободы. Также допустимо выделить уголовно-предупредительную, профилактическую политику.

Можно с уверенностью констатировать: уголовная политика есть, потому что есть преступность. В чем состоит преступность? Ответ на этот вопрос, казалось бы, прост: она состоит из преступлений. Действительно, то тут, то там совершаются разные отдельные преступные действия против личности, общественной безопасности, государственного управления: убийства, тяжкие телесные повреждения, кражи, грабежи, разбои, хулиганство, взятки и т. д. Их совершают конкретные люди, и из этого вроде понятно, что такое преступность. Преступность – это совокупность всех преступлений, которые совершаются за определенное количество времени на данной территории.

Как вы думаете, я правильно рассуждаю?

Нет, неправильно. Я задам вопрос: если преступность состоит из преступлений, то из каких – из тех, которые уже совершены, или из тех, которые еще не совершены, но обязательно будут совершены? Мы же прогнозируем преступность. Должен сказать, не столь давно выяснилось, что преступность не сводится к индивидуальным поведенческим актам, а представляет собой социальное явление, процесс. Насколько я помню, 9 февраля 1842 г. на заседании Бельгийской Королевской академии наук, литературы и изящных искусств выступил знаменитый в то время математик и астроном Адольф Жак Кетле, и его выступление было сродни эффекту разорвавшейся бомбы. Кетле сказал: «Мы можем рассчитать заранее, сколько человек обагрят руки в крови ближних своих, сколько станут мошенниками, сколько – отравителями. Здесь перед нами бюджет, который уплачивается с ужасающей регулярностью, это бюджет виселиц, рудников и тюрем». То есть Кетле, который подверг статистическому анализу динамику преступности, тогда фактически дал понять, что преступность – порождение общества.

Для того чтобы прогнозировать преступность, вовсе не нужно исследовать преступную волю конкретных людей, лезть в их души; достаточно взять определенные параметры развития общества: например, процесс урбанизации, миграцию, демографию, состояние экономики. Кетле в свое время анализировал такие страны, как Бельгия, Голландия, Англия, они прошли страшный период первоначального накопления, и ситуация в них была достаточно стабильной. Кетле эту ситуацию отразил и сказал, что цифры преступности носят стабильный характер. Затем к концу XIX в. ситуация стала меняться. Обострялись социальные проблемы, выросла преступность, и уже другой ученый, криминолог Энрико Ферри, сформулировал интересный закон – закон предельного насыщения общества преступностью. Имелась в виду, конечно, общеуголовная преступность. То есть, когда преступность достигает определенного уровня, она дальше расти не может.

Вспомню еще одно имя – выдающегося французского социолога Эмиля Дюркгейма. Он ввел в науку понятие «аномия», точнее оно переводится как «безнормность». Дюркгейм сформулировал то, что имеет отношение и к нашим дням: когда происходит резкое изменение общественно-экономического уклада, политического режима, когда сильно изменяются установки и предпочтения людей, исчезают старые ценности, дотоле признаваемые и почитаемые большинством граждан, а новые еще не наработаны, – это и есть период аномии, преступность начинает расти. Вообще-то это было известно и ранее, например, у китайцев есть присловье: «Чтобы ты жил в эпоху перемен» – это абсолютное проклятье. В России, как говорится, свои заморочки, и наш великий поэт писал: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Его призвали всеблагие как собеседника на пир». Но суть была такая: общественные перемены влекут изменения в динамике и структуре преступности. Дюркгейм сформулировал очень интересное положение «О норме преступности» и выдвинул утверждения, которые категорически отвергались у нас в советские времена. Он сказал так: «Существует норма преступности, если преступность выходит за эти рамки, растет – это плохо, но если она падает ниже определенного уровня – нам не с чем себя поздравить». Это было совершенно удивительно: как так?

Собственно говоря, наверное, хорошо, когда преступность снижается, снижается… И здесь мы выходим вот на что: какие цели уголовной политики могут быть сформулированы государством? Не впадая в иллюзии, в неадекватные представления о реальности. Я об этом говорю не случайно. На протяжении 70 лет на территории, где мы сейчас проживаем, господствовала коммунистическая утопия, она властвовала. Тогда в обиход была пущена фраза: «Нет таких крепостей, которые не могут взять большевики», и сформулированы абсолютно утопические цели, которые должны быть поставлены перед уголовной политикой. Перечитайте работу «Государство и революция» Владимира Ильича Ленина, это был человек очень мощного ума и выдающийся политик, но в то же время он был фанатиком, утопистом. В этой книге Ленин написал, что в связи с построением социализма, который переходит во вторую свою стадию – коммунизм, преступность будет вырождаться, исчезать, она пропадет как массовое социальное явление, как социальный процесс. И представьте себе, в 1961 г. была принята программа Коммунистической партии Советского Союза – не просто правящей партии, а единственной – тогда царил тоталитарный режим, то есть режим, при котором экономическая, политическая и социальная власть сосредоточена в одних руках. Ну, а КПСС считалась ядром советской системы.

Итак, в программе КПСС было записано (у меня это просто отчеканилось, так как в 1961 г. я уже давно был совершеннолетним): «В обществе, строящем коммунизм, не должно быть правонарушений и преступности» – буквально слово в слово, буква в букву. И даже был отмерен срок: через 20 лет должен наступить полный «-изм», и преступности не должно быть вообще. Что подвигло руководство страны к стремлению достичь этой совершенно заоблачной цели? После жутких послевоенных лет преступность второй половины 1950-х гг. закономерно стала снижаться. Но как только программу КПСС приняли и партия сказала преступности: «Да исчезай ты поскорее», она директивным воздействиям подчиняться отказалась. Помните, я вам сказал о социальном процессе? Это очень мощные социоэкономические, социокультурные факторы, которые продуцируют преступность на уровнях и не подчиняются начальственным командам.

И вот цель поставлена, а преступность не желает повиноваться велениям партии, растет, и наши правоохранительные органы начинают пинать за это. А кого еще пинать? МВД, следствие, прокуратуру, суды. Упреки какие? Плохо работаете. Это породило массовое сокрытие преступлений от учета. Понятно, что начальник отдела милиции хочет работать не плохо, а хорошо, но преступность на вверенной территории растет, хотя в программе партии записано, что она должна сокращаться. И вот примерно в 1960-е гг. зародилось то, что мы расхлебываем до сего времени. Сокрытие преступлений от учета, искусственное снижение показателей совершаемых преступлений и столь же искусственное поднятие их раскрываемости. Эта утопическая цель, которая была поставлена перед уголовной юстицией, породила еще одну страшную тенденцию – взвинчивание уголовной репрессии. Потому что в мозгах «стражников-наставников», стареющих, маразмирующих членов ЦК были какие представления? Невежественные. Мы строим коммунизм, но есть очень плохие люди, которые совершают преступления, значит, наказание недостаточно суровое, и пошло-поехало постоянное взвинчивание уголовной репрессии.

У нас смертная казнь стала превращаться в распространенную и постоянно применяемую меру наказания. Если до 1961 г. она применялась только за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а за убийство смертную казнь то устанавливали, то убирали, то потом ее стали вводить за изнасилование при отягчающих обстоятельствах, за хищение в особо крупных размерах, за квалифицированные взятки, за совершение валютных операций (тогда это было страшное дело – хождение долларов, за такое расстреливали). И последняя иллюстрация абсолютного идиотизма той уголовной политики относится к 1966 г. Есть такое правонарушение, как хулиганство. Существуют действительно обоснованные сомнения в том, что оно должно составлять самостоятельное правонарушение, скорее всего, это мотивы, по которым совершаются самые разные деяния, может быть, против личности, против собственности. В общем, у нас довольно хулиганистая страна. И существовал такой слой выпивох, которые периодически устраивали драки, поколачивали жен. Это потом у нас произошла феминизация преступности, и в 1970-е гг. уже жены стали поколачивать мужей. Вот такие люди, совершавшие мелкие хулиганства, подвергались административному аресту.

Но наверху решили так: хулиганство – питательная среда для тяжких преступлений, и в 1966 г. вдвое была увеличена судимость за хулиганство. Людей, откровенно говоря, достаточно безобидных, никого не грабивших, не калечивших, не убивавших, отправили в места лишения свободы и решили, что преступности нанесли чувствительный удар. 1967 г. был годом некоторого снижения преступности, а с 1968 г. она стала непрерывно расти, причем начала возрастать тяжкая преступность, потому что бытовые и уличные хулиганы, побывав в местах лишения свободы, не исправились, а, наоборот, повысили свою «квалификацию».

Для чего я вам все это рассказываю? Для того чтобы вы поняли, как важно, чтобы государство формулировало действительно реалистические цели в уголовной политике. Немодный нынче Маркс был блестящим публицистом, особенно когда работал в газете. Он писал, что «со времен Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием». Хлестко и с первого раза, наверное, правдиво. Как ни наказывай, а преступность не исчезает. Но это односторонний афоризм: представьте, если мы ликвидируем Уголовный кодекс и все правоохранительные органы, – думаю, многие из нас просто не дойдут до дома.

Здравая, реалистическая цель уголовной политики может быть сформулирована как контроль преступности. Главное – не дать преступности выйти за рамки, очень трудно ее высчитать, но тем не менее норма для этого существует.

Приведу еще один пример подтверждения правоты Дюркгейма. У нас была выявлена криминологическая закономерность территориального распределения преступности. Территориально преступность выше в городе, чем в селе. Она выше в новых городах, чем в стабильных, имеющих довольно долгую историю. Преступность возрастает в городах-новостройках на первом этапе строительства, потому что приезжают мигранты, наблюдается разрыв между производственными и жилищными условиями, негде проводить досуг и т. д. Мы с группой исследователей приехали в один из городов изучать уровень преступности – по всем показателям преступность должна быть высокой, а она снизилась. Какая первая гипотеза? Я говорил вам о том, что делают люди в форме, которые хотят хорошо работать. Укрывают! Правильно, первая гипотеза – укрывают, и мы тоже так подумали. Но нет. Преступность снизилась реально. А знаете почему? На каком-то этапе город оказался терроризирован преступностью, и поэтому после 19 ч. он вымирал, на улицах нельзя было встретить ни одного человека. Днем квартиры пустыми не оставались, люди на работу не шли, кто-то всегда находился дома. Что, значит, произошло с квартирными кражами? Правильно, их не стало.

Вот иллюстрация мудрости Дюркгейма – преступность снизилась, но и жизни никакой. И в этом плане еще одна закономерность. Дело в том, что вообще в разных государствах по-разному можно использовать средства для борьбы с преступностью. Есть одна закономерность: преступность ниже в государствах тоталитарных при диктаторских режимах, их не связывают ни демократические, ни правовые нормы. Так было в Советском Союзе, в Китае, в фашистской Италии в течение определенного времени, потому что государство ничем не стеснено в борьбе с преступностью. Что такое тоталитарное государство? Это когда человек постоянно под контролем, когда могут проводиться повальные обыски, тотально прослушиваются телефонные разговоры, человек на досуге не может распорядиться своим временем, потому что он принудительно вовлекается в разные общественные организации. Если он не приходит, предположим, к такому-то часу на партполитпросвещение, то это отражается на его работе. Опять же преступность снижается, но и жизни никакой.

Попытаюсь объяснить, чтобы вы понимали, какие закономерности и ограничения здесь существуют. Мы в 1996 г. вступили в Совет Европы, и он стал нам пенять за то, что мы нарушаем международные правовые стандарты. В частности, у нас абсолютно бесчеловечные, близкие к пыточным условия содержания в следственных тюрьмах. И наши граждане, которые привлекались к ответственности, стали постоянно выигрывать дела против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.

В западных странах действуют определенные международные стандарты и правила содержания заключенных. Напомню эти стандарты: должно быть не меньше четырех метров на человека, два часа обязательных занятий физической культурой, то есть возможность посещать спортзал, определенный уровень медицинской помощи и питание должны быть соответствующие. Вдруг обнаружили, что российские тюрьмы буквально перенаселены, и наш парламент действительно озаботился тем, что нам постоянно указывают на нецивилизованность. Если мы все-таки вошли в список правовых государств, то должны соответствовать этим требованиям, соблюдать международные стандарты. Как? Первое, что приходит в голову, – надо строить современные тюрьмы. Очень интересно: за последние 80 лет существования нашего государства, до 1997 г., в стране не было построено ни одной следственной тюрьмы. Возводили только лагеря, где трудом заключенных ковалась экономическая мощь страны. Известные «Кресты» в Санкт-Петербурге, «Матросская тишина» и «Бутырка» в Москве были сооружены еще в царское время. В стенах «Бутырки» еще Емелька Пугачев содержался. Ну как можно соблюдать какие-то международные стандарты?

В 1997 г. я поздравил Юрия Михайловича Лужкова, бывшего московского мэра, с тем, что была построена первая следственная тюрьма за все годы существования советской власти и пять лет демократической России. Лужков на базе освободившегося здания ЛТП (лечебно-трудового профилактория, где принудительно лечили алкоголиков) приказал создать современную женскую тюрьму. Но так как нет возможности сразу построить новые тюрьмы, обратили внимание на то, что в старых изоляторах до суда содержится много обвиняемых в совершении преступлений. Они же только обвиняемые, и в отношении них действует презумпция невиновности, их вину еще в суде нужно доказать. Еще обнаружили, что там очень большое количество предпринимателей, которые обвиняются в экономических преступлениях, в присвоениях, растратах. А чего их держать-то? Чем они общественно опасны? Обратились к закону. Обнаружили, что закон сформулирован очень даже неплохо.

Повторяю, люди еще не виновны, еще только предстоит доказать их вину в суде. В Уголовном кодексе РФ предусмотрено много мер пресечения: подписка о невыезде, поручительство уважаемых лиц за то, что не сбежит и будет себя хорошо вести, залог, домашний арест. Почему не применяются? Почему сажают? И здесь-то законодатели обнаружили, что заключение бизнесменов в тюрьму до рассмотрения дела – это источник материального благосостояния следователей, оперативников и прокуроров.

Какова практика привлечения к ответственности? Возбуждают некие дела именно для того, чтобы выбить деньги из предпринимателей. Если удастся получить деньги, то можно дело в суд не направлять, прекратить, а не заплатит – передать в суд, а тот обязательно осудит, то есть здесь появились интерес правоприменителей, коррупция. И поэтому законодатели ввели в Уголовно-процессуальный кодекс РФ изумительную формулу: заключение под стражу применяется только при невозможности применить другую меру пресечения.

Казалось бы, что нужно беспристрастному объективному суду для того, чтобы применить эту норму в соответствии с ее смыслом? Но оказалось, 94 % ходатайств следователей о заключении под стражу наши суды удовлетворяют. Почему? Потому что у наших судей обвинительный уклон, они штампуют те документы, которые направляют им «следаки», и вот пошла борьба законодателя с правоприменителями. Сначала норму усовершенствовали так, что не должно быть просто предположения о том, что обвиняемый может скрыться или будет совершать преступные действия, надо указывать конкретные обстоятельства. Не помогло. Пошли дальше. Записали: справки «оперов» не могут служить доказательством. Однако суды продолжали их принимать. И тогда в ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ включили прямую норму – запрет на арест до суда лиц, которые обвиняются в преступлениях в экономической сфере. Прямой запрет – тут уже никуда не денешься. Я хочу всех нас поздравить: у нас на треть уменьшилось число содержащихся под стражей – со 137 тыс. до 105 тыс. человек. Так что мы должны наших законодателей в этом плане похвалить.

Дальше: что такое присвоение и растрата? Это когда какой-то организацией выясняется, что пропали деньги. Или, скажем, произведены мошеннические действия с целью завладения имуществом организации. Кому причинен ущерб? Самой организации, значит, по логике, она и должна пожаловаться. Потерпевшие должны быть.

У нас на практике получалось так: потерпевших не было, их назначали наши «следаки» и прокуроры. Жалобы нет. Потерпевшие говорят: «Минуточку, никакого нам ущерба не причинено». Потерпевшие отсутствуют, а дела возбуждались. У меня есть очень интересные сведения. В 2010 г. было возбуждено 23,5 тыс. дел по присвоениям и растратам. Повторяю, это те деньги, которые вверены материально ответственному лицу либо руководителю и которые потом вроде бы куда-то исчезли. Из них только 400 дел были возбуждены после обращения потерпевших, остальные были выявлены, когда никто не жаловался, славными «пинкертонами». Опять же наши законодатели ввели очень хорошие изменения: подобные дела стали носить частно-публичный характер, то есть сейчас по присвоению и растратам нельзя возбуждать дела иначе как по заявлению потерпевших. Вот видите, какая борьба у нас идет с правоприменителями?

Коснемся раскрытия преступлений. Меня сильно опечалил наш президент, который, выступая на коллегии МВД, посетовал: мол, что же такое, оказывается, только 47 % у нас раскрываемость преступлений, половина преступлений не раскрывается, не устанавливаются преступники. Мне интересно, что за советники были у Владимира Владимировича? Они, видимо, абсолютно ничего не понимают в криминалистике. Вы знаете, что у нас самая высокая раскрываемость в мире? В Англии она составляет 40 %, в Америке – 25 %, у нас – 50 %. Неужели работают лучше английских и американских коллег? Сильно сомневаюсь. Сейчас при новом министре внутренних дел действительно стали бороться с укрытием преступлений. Есть такое наблюдение: за 40 лет все министры внутренних дел, которые менялись, начинали с того, что объявляли борьбу с укрытием преступлений от учета. В первый год водружения нового министра в кресло резко возрастала регистрация преступлений, а затем он начинал ее неуклонно снижать. И сейчас такое выступление очень и очень опасно, потому что оно толкает сотрудников полиции на сокрытие преступлений от регистрации.

И последний вопрос: «А что у нас с преступностью?» Докладываю. Начиная с 2008 г. преступность в Российской Федерации неуклонно снижается. Как вы думаете, что происходит? Пять лет она снижается, полагаю, будет снижаться еще года два-три. Почему – укрывают? Нет. Она реально снизилась, потому что общество пожинает сейчас последствия резкого падения рождаемости в 1990-е гг. Молодых людей стало меньше. Понимаете, какая ситуация: рабочих рук не хватает, в экономике дела не очень хорошо идут, но в то же время преступность снижается, так как население у нас стареет, и ни в одной стране еще не наблюдался бум преступности пенсионеров. Так что вспомним еще раз старика Дюркгейма: «Преступность снижается, но мы не можем себя с этим поздравить».

2015 г.

Институт «объективной истины» как прикрытие репрессивности правосудия

Введение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ института установления объективной истины с возложением обязанности ее отыскания на суд означает возврат российского уголовного процесса из состязательной формы к неоинквизиционной (розыскной). Поскольку я уже высказал свое отношение в числе других отечественных ученых-процессуалистов к опубликованному законопроекту Следственного комитета РФ, полагаю целесообразным сосредоточиться на характеристике и итогах средневековой и советской практики судебного розыска.

Во все времена, при любом политическом строе власть и люди стремились узнать правду о совершенных преступлениях и преступниках. Правда эта отыскивалась в соответствии с господствующими в обществе идеями, представлениями и верованиями. Обвинительный процесс раннего средневековья вверял судьбу судебного спора всецело воле божьей, проявлявшейся, как считалось, в ордалиях, поединках и иных испытаниях. Материальная истина, добываемая с помощью следов, которые преступление оставило в объективной обстановке и сознании людей, – продукт идеологии позднего феодализма, рецепции римского права и теории формальных доказательств.

Средневековые глоссаторы абсолютизировали истину как задачу уголовного судопроизводства, едва ли не обожествляли ее. Разработка системы доказательств, их добывания, проверки и оценки в средневековых кодексах – Уголовно-судебном уложении Карла V «Каролина» (1533 г.) и «Кратком изображении процессов», включенном в Воинский устав, утвержденном императором Петром I в 1716 г. (в России Средневековье затянулось) – впечатляет. Многие нормы «Каролины», подробно излагающие процесс доказывания самых разных преступлений (различных видов убийств, краж, разбойных нападений, поджогов, подлогов и др.) и содержащие указания по извлечению фактов из разнообразных источников, позже положили начало криминалистической науке, вошли в книгу ее основоположника Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей» (1892 г.), да и сейчас не сильно отличаются от методических рекомендаций по расследованию преступлений. Сие не случайно, поскольку в основе подавляющего большинства положений теории формальных доказательств лежали правильные наблюдения за поведением людей, те же самые фактические презумпции, которые и теперь служат базисом для выводов от одной типичной ситуации к другой.

Глоссаторы предъявляли к доказательствам весьма строгие требования, «дабы предохранить от непроизвольного уклонения от истины»[5]. Доказательства делились на совершенные (признание обвиняемого – «царица доказательств» и согласные показания двух незаинтересованных (добрых) свидетелей) и несовершенные (показания одного свидетеля («полудоказательство») и улики).