Кровь и серебро бесплатное чтение

«Серебряная клятва». Екатерина Звонцова

«Обращенный к небу». Василий Ворон

«Полозовка». Наталья Энте

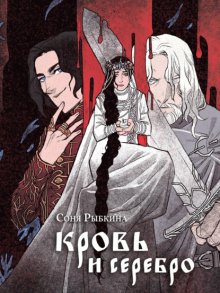

«Кровь и серебро». Соня Рыбкина

«Год змея». Яна Лехчина

«Змеиное гнездо». Яна Лехчина

Корректор: М. Скворцова

Выпускающий редактор: М. Ланда

I

Хогард стоял на балконе, взгляд его был устремлен вдаль. Неизвестно, что представало перед его мрачными очами; люди хана, готовящиеся к наступлению, были еще далеко. По расчетам князя, у него оставалось около месяца, чтобы подготовить войско – войско, которое в несколько раз уступало бы многочисленной рати хана и, несомненно, будет разбито в краткие сроки. Но Хогард был не из тех, кто сдается без боя; он мучительно пытался найти решение. Конечно, численность его соратников не могла возрасти втрое, поражения было не избежать. Война всегда страшила князя; она унесла его отца, унесла брата и ничего, кроме горя, не сулила и в этот раз.

Бесконечное небо, пока еще мирное и лживо обещающее благоденствие, расстилалось перед Хогардом. В соседних покоях наряжали к пиру Морену, его единственную дочь. Казалось, мыслями князь был сейчас где-то далеко, будто бы уже на пиру – его занимали будущие смотрины. Мысль выдать дочь замуж до войны, спасти ее от гибели, от плена, от бесчестия и одновременно соединиться с зятем во имя общей победы показалась Хогарду невероятно удачной, но теперь его мучили дурные предчувствия. Никогда он не разлучался с дочерью больше, чем на несколько месяцев, да и последнее случалось настолько давно, что теперь князь и представить не мог любимое дитя в чужих землях. Выхода не было. «Скоро мой дом может стать вотчиной заморского хана, – подумал Хогард. – Нужно торопиться со свадьбой».

Смотрины устраивались им для отвода глаз; брак Морены с северным господарем был делом решенным. Не доверял князь северному владыке, но союз с ним в данных обстоятельствах был ему выгоден. «Хан не ожидает, что ему предстоит столкнуться с таким серьезным противником; что ж, его ждет приятное открытие».

Хогард с сожалением отмечал, что предстоящая перемена совсем не радовала Морену. Безусловно, она готова была подчиниться воле отца, и хотя война никогда не считалась уделом женщин, Морена догадывалась о причинах своего скоропалительного замужества. Знала она и о том, что все было решено заранее и выбор, который ей предстояло сегодня сделать, давно сделан за нее; чужой господарь не страшил ее, но из-за предстоящей разлуки с родными она не могла больше участвовать в привычных своих развлечениях. С детства Морена отличалась бунтарским нравом, и обычные занятия девушек не прельщали ее; отец снисходительно относился к ее предпочтениям и с грустью отмечал, что однажды ей встретится на пути тот мужчина, которому предстоит обуздать ее дикий нрав. Больше всего в жизни Хогард чтил волю и свободный дух, но женщина могла лишь мечтать об этом. Ему было больно представлять, как его дочь – свободолюбивая, взращенная им в полной воле – будет заперта в женском тереме, окруженная недалекими боярынями, сытыми и удовлетворенными своей долей.

В такие минуты князь вспоминал ее мать Вию: высокую, чернокудрую, сильную женщину. Вия умела быть мягкой, но решительной; князь настолько любил свою жену, что мысль о ней, сидящей взаперти, вызывала у него отвращение. В народе боготворили молодую княгиню за ее простоту, скромность и силу, но приближенные бояре не доверяли ей, завидовали ее красоте, положению, которое она снискала при дворе мужа. Происхождение ее никому не было известно, даже самому Хогарду; говаривали, что она пришла в Златоград с запада, желая спастись от нежеланного брака. Злые языки же глаголили, что в родных землях ее окрестили ведьмой и она отправилась искать убежище на чужбине… Князь никогда не задал жене ни одного вопроса касательно ее прошлого; это не задевало его чувства к ней и мало его интересовало.

Вию отравили – должно быть, те, кто считал ее ведьмой. Хогард необыкновенно ярко помнил тот день; помнил, как их сын стоял в изножье ее постели, как Морена, тогда еще совсем малютка, тихонько плакала в своей колыбели, словно чувствуя происходящее в их доме. Князь больше не женился, не желая, чтобы у его детей была мачеха; бояре считали, что одержимая бесами ведьма была настолько сильна, что даже после ее смерти их повелитель находится во власти ворожбы.

Тоска по матери отчасти разъединяла брата и сестру. Яромир, потерявший мать в восемь лет, ежедневно и еженощно жил с этой болью, не в силах с ней расстаться; Морена же с удовольствием слушала рассказы отца о княгине; в ней тоска быстро превратилась в гордость, ведь она не знала матери, а потому не могла разделить горьких страданий брата. Но, несмотря на всю свою разность, они очень любили друг друга, и Яромир, повзрослев, начал заботиться о маленькой сестренке. Как и отец, он не желал для нее обычной женской печальной участи, но прекрасно понимал, что избежать ее Морене никак не удастся; северный господарь, которого отец выбрал ей в женихи, вызывал у него большую неприязнь, однако перечить отцовской воле он не смел. Их княжество находилось на грани войны, на грани разорения и распада; возможно, этот брак мог бы их спасти…

Хогард вернулся с балкона в просторные покои; в них царил полумрак. На столе лежала засохшая веточка рябины; ее алые, жизнерадостные ягоды словно заржавели, стали морщинистыми, как лица столетних старух. Рядом громоздились свитки, книги; судя по оставленным бумагам, наполовину исписанным извилистым почерком, и небрежно брошенному перу, князь вынужден был прервать работу под влиянием тягостных размышлений. Весь стол был завален разнообразными предметами; с него спускалась багровая бархатная скатерть, и только одна его ножка была шаловливо выставлена на радость зрителям. Впрочем, зрителей не было, а Хогард вряд ли обратил бы на это внимание. Громоздкие дубовые шкафы стояли у противоположной стены, и кровавый ковер, весь в узорах, покрывал пол – пол, скрипящий под тяжелыми шагами князя. Все покои имели этот кровавый цвет; да и богатое одеяние их владыки напоминало открытую рану.

В дверь постучали, отвлекая Хогарда от печальных мыслей.

– Он пришел, князь, – сказал вошедший слуга. – Ждет, пока ты примешь его.

– Проклятый колдун, – прошипел князь едва слышно. – Впусти его!

Человек, появившийся вскоре в зале, внушал князю отвращение – и, в чем Хогард никогда бы не признался, страх. Несмотря на слухи, ходившие о его покойной супруге, князь никогда не встречал доказательств ее ворожбы, да и само колдовство с ранних лет вызывало в нем ужас. О колдуне, который так ждал приема, сказывали всякое. Кто-то называл его обманщиком; кто-то говорил, что ему удалось достичь бессмертия; считалось, что однажды за неповиновение он погубил целый город, наслав на него невиданный мор. Одет колдун был, в отличие от князя, в светлые, серебряные одежды, покрытые заморским узором; в полумраке комнаты узор приобретал зловещий вид. Колдун был безбород; черные кудри доходили ему до плеч; синие, словно озера Средней Земли, глаза горели безумным блеском. В ушах у него, как с неприятным удивлением отметил князь, блестели тяжелые бирюзовые серьги.

– Ну что, светлейший господин, подумал ли ты над моим предложением? – спросил колдун бархатным тоном.

– Ты не получишь мою дочь, чертово отродье! – разъярился Хогард.

– Совсем ты стыд потерял, князь. И жизнь тебе, я вижу, не дорога, – колдун укоризненно покачал головой. Его бирюзовые серьги встрепенулись.

– Союз с Марилом не принесет тебе победы. – Марилом звали северного владыку. – Твой народ погибнет, едва хан вступит в Златоград. Неужели ты желаешь этого?

– Я скорее позволю дочери умереть, чем отдам в твои руки, – лицо Хогарда перекосило от омерзения.

– Тебе решать, князь, – колдун насмешливо поклонился. – Через месяц от твоего города останется одна зола, поверь моему слову, но я могу спасти его: запутать хана, уморить его войско; все, что твоей душеньке будет угодно. Цену ты знаешь.

– Ты не получишь мою дочь! – повторил князь.

Его била дрожь; бессильная злоба сковала душу.

– Как скажешь, – последовал спокойный ответ. – Я буду сегодня на смотринах; у тебя есть время до полуночи. Отдай мне княжну – и твой народ будет спасен.

Легкая усмешка тронула губы синеокого колдуна. В следующую секунду князь остался один.

Морену старательно готовили к пиру. Сначала девушки докрасна натерли ее белое упругое тело, окропили его заморскими маслами и благовониями, нарядили в шелка и кружева, заплели в косу ленты с самоцветами. Морена ко всему относилась безучастно, ничего вокруг ее не интересовало, думала она только о предстоящих смотринах: сколько князей, должно быть, съедется просить ее руки, сколько гостей соберется поглазеть на пригожую княжью дочку. И сегодня, сегодня впервые она увидит его, северного господаря Марила. Про него говорили, что он могуч и велик, грозен и беспощаден, неулыбчив и суров. Девушки, наряжавшие свою безрадостную госпожу, тихонько завидовали ее доле. «В роскошном тереме поселится Морена, – думали они, – государыней будет, детей родит». Каждая из них хотела бы на ее месте оказаться, а сама Морена думала иначе: «Лучше девкой в горнице, чем господаревой женой!» Сбежала бы, да отца жалко, взрастил он ее, дочку любимую, в благодати и радости, неужели она ему бегством отплатит?

«А погибнет мой муж в бою, что я делать стану?» – с отчаянием думала Морена. Ведь вдове господаря прямая дорога – в монастырь, монахиней.

Когда отец впервые заговорил с ней об этом браке, она приняла его решение мужественно, но теперь Морена думала лишь о том, что наденут ей на голову кокошник тяжелый, что косу не выйдет уже по-девичьи заплести, что в ее круге не будет больше незамужних и веселых девушек – и развлечений не будет прежних, и батюшки дорогого. Страх сковывал ей сердце; вот-вот ее выведут в зал, и она увидит его, своего невольного губителя, своего ненавистного суженого, а в будущее воскресенье обвенчают их – и увезут ее далеко-далеко, и запрячут в высокий терем, словно в башню, и свет белый отвернется от нее.

«Если бы не война, выдал бы я тебя через год замуж, – сказал ей батюшка. – Знаешь ты, дочка, другой участи тебе не может быть уготовано».

Знала это Морена, только вот еще в далеком детстве снился ей юноша, прекрасный, как майская ночь, и на шее у него мерцал оберег – яблоко хрустальное. Морена обычно не помнила своих снов, но яблоко то запомнила – яркое, блестящее; казалось, откусишь его – захрустит во рту, а потом прольется мякотью в жаждущее горло. Долго она ждала юношу с яблоком, надеясь, что ей предназначено нечто особенное, но теперь все мечты девичьи развеялись, словно дым, разлетелись листьями по ветру.

«Помнить надобно всегда и бога благодарить, – думала Морена, – не крестьянская я девка, не в землянке черной выросла. Судьба моя неблагосклонна ко мне, отбирает мою волю вольную, свободу мою крадет, только терем – не изба деревянная. Смириться, что ли? Стерпится – слюбится?»

За время приготовлений Морену несколько раз бросало в душе от смирения к полному неприятию – так она и не смогла договориться сама с собой. Покоя не было ее бунтарскому нутру. Шелк щекотал ее нежные пальцы, не знавшие грубой работы; из-за громоздкого венка с каменьями она едва могла поднять голову; расшитые туфельки сжимали ноги, словно кандалы, а от запаха благовоний она готова была упасть в обморок. Ей предстояло вынести несколько долгих часов и сотни взглядов, один из которых был для нее самым невыносимым и роковым. Разряженная и напомаженная, с неестественным румянцем на щеках, Морена чувствовала себя товаром, причиной для выгодной сделки.

Ее вывели под руки в зал, и алчные глаза будущего жениха воззрились на нее. Все и вся смотрели не отрываясь на прелестную княжью дочку, но его она узнала сразу, хотя и не видела никогда раньше. Он был еще молод, но волосы его и густая борода были белы как снег. Казалось, он единственный здесь выделялся среди противных, одинаковых бояр и князей. Однако, бросив взгляд в левую половину зала, Морена заметила еще одного, отличного от других. Одет он был, как и полагалось, в алое с золотом; в отличие от остальных гостей, на его жгучих черных волосах, ниспадающих тугими кольцами до плеч, красовался венок – только не из каменьев, как у самой Морены, а из обычных васильков. И он один здесь не носил бороды.

Морену подвели к широкому стулу подле княжьего трона; она медленно опустилась на стул и взглянула на отца. Тот с явным недовольством наблюдал за южным княжичем – так Морена окрестила про себя юношу в васильковом венке. Марил, ее жених, смотрел воинственно и сурово; Морене стало не по себе. Тревога вернулась к ней вместе с мыслью о такой близкой теперь разлуке с домом.

Стол ломился от яств, но печальная княжна не взяла ни кусочка. Разные соленья, варенья, рыба и птица покоились на широких блюдах; багровое вино в кубках пугало Морену, создавая впечатление, что оно и не вино вовсе, а ее кровь, которую суждено было испить каждому во время этого страшного вечера. Фрукты, лежащие в высокой вазе: рубиновые гранаты, изумрудные, спелые виноградины, которые так и просились на язык, разрезанные яблоки, немедленно находящие приют во рту очередного жадного гостя, – все мелькало перед Мореной нескончаемой каруселью. Она обратила внимание, что южный княжич, будто следуя ее примеру, отказался от еды. Перед ним одиноко стоял серебряный кубок, также наполненный вином. Княжич не сводил глаз с Морены и мягко улыбнулся ей, когда она случайно встретилась с ним взглядом; она едва улыбнулась в ответ, надеясь, что и отец, и Марил слишком поглощены празднеством, чтобы заметить ее улыбку. Княжич поднял кубок, как бы намекая, что пьет в ее честь. Он пригубил вина; крупный перстень на его безымянном пальце замерцал призывно.

Смотрины начались во второй части пира, когда столы были почти опустошены, а гости, разомлевшие от еды и вина, устали от долгих бесед и едва прислушивались к остроумным репликам шута, который появился словно бы из ниоткуда, весь выряженный, как заправский господин, и только шутовская шапка да прибаутки его выдавали, кто такой он на самом деле. Князь Хогард поднялся с трона, его примеру последовала Морена. Все жаждущие ее руки по очереди подходили к ней для поклона. Южного княжича, как с неожиданной грустью отметила Морена, среди них не было. Марил оказался последним; он кланялся медленнее других, растягивая момент, будто больше никогда не желал покидать княжну.

Наконец он отошел, присоединившись в ожидании к остальным женихам; роковая минута наступила. Казалось, Морене вот-вот сделается дурно; венок стал еще тяжелее, ожерелье сдавило грудь, несомненно, жаждая удушить ее; ног она почти не чувствовала, настолько сильны были тиски ее очаровательных, изящных туфелек; шелк под пальцами вдруг стал жестким, колючим, чужим, пол под ней поплыл в неизвестном направлении, потолок пустился в пляс… Зал будто закружился в бешеном танце, весь аляпистый, безвкусный, отвратительный в своем великолепии, сводящий с ума своей яркостью; гул голосов усилился, чей-то безобразный смех донесся до Морены – она хотела закрыть уши руками, но этого сделать было нельзя. Шелк не отпускал ее руки. Отчаяние плескалось в Морене, плескалось в самой комнате, в ее отце, отдающем любимую дочь в чужие края; это отчаяние смешивалось с алчным торжеством северного господаря, с колдовским хохотом южного княжича, с болью всего города, застывшего перед приближающейся войной.

Казалось, минута эта длилась год, а может быть, и целую жизнь – но оборвалась она стремительно. В зал вдруг вбежал один из приближенных князя, Арист, – Морена узнала его. Он заведовал военным делом.

– Князь, князь, – прокричал он, – худые вести принес я тебе! Не осуди своего верного слугу за то, что ворвался он вот так к тебе на пир, но вести эти не могут ждать.

– Говори же! – приказал ему Хогард.

– Войско хана ближе, чем мы ожидали, князь. Вряд ли у нас есть больше недели.

Повисла тишина – такая ослепительная и громкая, словно десятки голосов еще продолжали свой разговор. Но все молчали.

– Предупреждал я, князь, сговор с Марилом не доведет тебя до добра, – тот, кого Морена приняла за южного княжича, поднялся из-за стола и вышел вперед. – Я говорил тебе, срок истекает в полночь. Выбор за тобой.

Князь не ответил ничего; его лицо было мертвенно-бледным, как борода Марила.

– Что случилось, батюшка? – спросила шепотом Морена. – О чем предупреждал тебя молодой княжич?

Хогард горько усмехнулся.

– Это не княжич, а колдун заморский. Он вызвался помочь нам, но цену назвал страшную.

– Какую цену, батюшка?

– Тебя в жены требует. Пойдешь за него, дочка?

Сердце Морены затрепетало в груди, будто пойманная птичка. Она посмотрела на Марила; тот стоял в глубине зала, погруженный в свои думы. Не ведал еще северный господарь, что его суженую вот-вот сделает князь колдуновой невестой. Сам колдун стоял ближе к ним и всем своим видом выражал нетерпение; до полуночи оставалось еще время, но его было недостаточно, чтобы найти другой способ спасти княжество от хана. Морена изучала теперь колдуна: гордый вид, расшитый золотом алый кафтан, красивое лицо в обрамлении черных кудрей, цветочный венок, пальцы, усыпанные перстнями… Ничего необычного словно и не было в его облике, но его красота смущала ее, а глаза будто горели дьявольским огнем – хотя, наверное, ей казалось так оттого, что в одну секунду он перестал быть для нее обыкновенным княжичем.

Хогард молчал, ожидая ответа дочери. В глубине души он желал, чтобы она отказалась – ни о себе, ни о своем городе он не думал сейчас. Пусть лучше Златоград, его дом, его вотчина погибнут, пусть погибнет он сам, но его дочь будет спасена в далеком господарстве.

– Пойду, батюшка, – сказала Морена тихо, но решительно. – Пойду.

Колдун усмехнулся, будто услышал ее слова.

– Подойди, – велел ему князь.

Колдун выполнил приказание, но весь вид его выражал пренебрежение; он был хозяином здесь, и только от него зависела судьба этого города – и этой княжны.

– Моя дочь согласна стать твоей, но если ты не выполнишь своего обещания, я отыщу тебя хоть на самом краю света. Отыщу – и убью, – Хогард понимал бессмысленность своей угрозы, но удержаться не смог.

– Убьет! Вы слышали? Этот князь окончательно потерял страх. – Колдун мерзко расхохотался. – Ни один заточенный клинок, ни одна отравленная стрела еще меня не коснулась, и, поверь мне, я всегда держу свое слово. Хан не тронет твоего города, можешь быть спокоен.

– Зато трону я, – вперед вышел Марил. – Ты обещал мне свою дочь, а теперь, как я посмотрю, готов отдать ее поганому колдуну.

– А я пообещал князю спасти его город, – спокойно ответил колдун. – И хотя я не думал охлаждать пыл каких-то северных князьков, полагаю, тебе не захочется иметь дело со мной. Убирайся.

– Ты слишком много думаешь о себе, бесовское отродье, – зло выплюнул Марил. – Однажды найдется воин, который поразит тебя.

– Неужели ты желаешь расправиться со мной? – удивился колдун. – Как я посмотрю, здесь собрались одни храбрецы, только, видно, дальше оскорблений ваша смелость не простирается. Брось меч, господарь, – сказал он Марилу, рука которого уже сжала рукоять. – Твое оружие на мне и царапины не оставит.

Морена, следившая за их словесным поединком, думала о том, что ждет ее в колдовской обители. Не понимала княжна, зачем она колдуну понадобилась; союз с ее отцом не мог принести ему никакой выгоды – а она сама?.. Ничего особенного в ней не было. Да, недурна собой, но разве колдун не видел на своем веку достаточно красавиц, разве не насладился женщинами вволю? Сколько он прожил уже, думала она, должно быть, не одну сотню лет! Когда разговор, наконец, закончился и колдун приблизился к Морене, она почувствовала, что жар заливает ей щеки.

– Пойдем, красавица, путь длинный. Как ты понимаешь, без венчания обойтись придется, негоже колдуну в богову церковь ступать.

Глаза княжны были устремлены в пол; она вся дрожала.

– Не смущайся, девица. У меня на расправу рука легка, сбежишь – найду. В остальном тебе нечего бояться.

Он бережно взял ее за руку. Выходя из зала, Морена так и не нашла в себе силы в последний раз взглянуть на отца.

II

Едва колдун с Мореной покинули зал, Марил приблизился к князю.

– Неужели ты допустишь, чтобы дочь твоя пошла в услужение к этому исчадию? Чтобы стала она колдуновой женой?

Хогард поднял на него взгляд, полный горя.

– Я дал ему слово, – просто ответил он. – В обмен на помощь в войне я согласился отдать ему Морену, таковы были его требования. Ты же сам знаешь, каково выбирать между долгом и велением сердца.

– Прости, князь, но ты неправ. Неужто ты не захочешь вернуть свою дочь? Неужто не испробуешь все возможное и невозможное, чтобы снова увидеть ее, услышать ее певучий голос и звонкий смех?

– Я бы все отдал за это, господарь, только что мой отеческий пыл, мое оружие и мои люди значат против могущественного колдуна? Он оставит от них лишь пепел, а даже если и решит даровать им свое помилование, они вовек его не одолеют. Морена останется в его власти.

– Знаешь, князь, когда я был еще несмышленышем, жила в нашем доме одна женщина, нянька моя. Была она из деревенских, но справлялась с любой грубой работой, да и меня очень любила, исполняла многие мои прихоти, хотя подчас могла быть и очень строга. Отцу она нравилась за некую простоту свою, искренность, бесхитростность; выносливая баба была, сильная, что и говорить! Да и я к ней привязался, было дело. Нянчила она меня несколько лет; помню, какие чудные колыбельные она пела, какие сказы сказывала, заслушаться можно! …Ты прости, князь; понимаю, не до бесед тебе сейчас, но, поверь, иначе ты отнесешься к речам моим, ежели дослушаешь до конца.

Хогард кивнул только. Он не стал прерывать Марила, хотя тот был прав – мысли его блуждали далеко. Покои теперь почти опустели; еще во время словесного поединка северного владыки с колдуном многие поспешили откланяться и удалиться восвояси – заморский ведун внушал им первобытный ужас. Несколько бояр сидели на скамейке в углу; вино в кубках было давно выпито, серебряный кувшин стоял подле них, забытый и неприкаянный, – после пережитого налить еще они не решались, смиренно внимая словам господаря. Покои приобрели тоскливый, одинокий вид, будто поблекли в одно мгновение; их покинула княжна, покинул синеокий колдун, и теперь не для кого было мерцать и переливаться.

– Слыхал я, князь, от няньки своей, – продолжал Марил, – что есть на свете средство, способное погубить любого чародея и чернокнижника. Средство это простое – меч серебряный. Хранится он в землях далеких, за северным морем в скале, пройти к которой можно, ежели пересечь одну долину. Зовется та долина Мертвой.

– Хорошо сказываешь, господарь дорогой, – прервал его Хогард, – да только где я возьму храбреца, который горазд будет на эдакие подвиги, чтобы спасти мою дочь.

– Думаю, долго искать тебе не придется. – Марил усмехнулся. – Храбрец этот перед тобой стоит.

– Неужто Морена тебе так дорога, что ты готов жизнью рисковать ради ее спасения?

– Ты обещал мне ее в жены, князь, а значит, я ее получу, – голос Марила был тверд. – Дружина моя мне в помощи не откажет, а ближе к делу я сам разберусь. Нечего мне, северному господарю, бояться какого-то ворожея.

– Знаешь только, что смутило меня в поведении колдуна? – Хогард нахмурил мохнатые брови. – Он пообещал мне уберечь мою землю от ханского войска, с чего бы ему проявлять такую милость и защищать мой народ?

– Не могу знать, князь, – ответил Марил учтиво, – не могу знать. Да, и хочу извиниться перед тобой, не должно мне было угрозами выманивать у тебя княжну обратно; в конце концов, сделка с колдуном была мерой вынужденной, и я, будучи сам владыкой обширных земель, понимаю это.

– Рад, что между нами не осталось теперь недопонимания, – сухо ответил Хогард.

В искренность слов Марила, как и в чистоту его намерений, Хогард не верил. Наверное, он отдал бы все на свете, чтобы вернуть любимую дочь, но возлагать ее спасение на плечи северного господаря ему не хотелось. В глубине души он понимал, что такая рискованная затея не впечатлит и не обрадует даже самого верного из его приближенных, да и он сам вряд ли решился бы отправить своих соратников на верную смерть. Еще ни одному лихому воину не удалось вернуться из Мертвой долины живым – собственно, отсюда и пошло в народе такое ее название. Князь и сам с детства слышал подобные рассказы, но никогда не придавал им значения – его это не трогало, он не горел желанием попробовать свои силы в подобном путешествии. Теперь же, казалось, у него появилась надежда на воссоединение с Мореной, и, хоть цена этому воссоединению оказалась страшна, – он готов был ее заплатить.

«Если Марил настолько жаждет совершить этот подвиг, пускай, – думал Хогард. – Может быть, он привезет мне дочь, а может быть, пропадет в гиблых землях. На все воля Божья».

– Неужели не дашь ты мне на подмогу своих людей, князь? – прервал Марил размышления Хогарда. – Ведь я лишь во имя дочери твоей отправляюсь в этот опасный путь; думал я, ради Морены ты на любые подвиги готов.

– Знаешь, гость дорогой, – холодно ответил ему Хогард, – кабы был я уверен, что удача будет сопутствовать тебе, отправил бы с тобой хоть целое войско. Но не полагаешь ли ты, что я пошлю своих людей на верную смерть? То, что ты рассказал мне о серебряном мече, может быть, и правда, но я также немало наслышан о той долине. Я не смею отговаривать тебя от этой затеи, ведь ты сам понимаешь, каков может быть исход. Я благодарен тебе, господарь, за то, что готов ты принять любые муки за мою дочь, но помни – это твой выбор. Если потеряешь ты лучших своих людей или, не дай бог, сам найдешь свою гибель на этом пути – не кори меня, не поминай лихом, и княжну, которой не суждено было стать твоей невестой, не кляни.

– Может быть, и суждено, князь, – Марил смотрел сурово и решительно. – Только я сначала доказать должен своим подвигом, что достоин ее. Колдун еще получит свое.

– Ты так уверен в победе, что ничего не боишься. Поверь мне, я, может, и воевал поменьше твоего, но заслуг боевых у меня все же немало, да и пожил я достаточно, довольно повидал на белом свете. Повторюсь, ты волен поступать как тебе угодно, но не хотелось бы мне, чтобы ты сгинул, желая вызволить из колдуновых силков мою дочь.

– Не хочешь ли ты этим сказать, князь, что досадно тебе будет ощущать вину за мою гибель?

– Возможно, господарь, – уклончиво ответил Хогард.

Хотя он и не доверял Марилу, при мысли о его кончине в душе Хогарда и вправду рождалась горечь. Все-таки молод был еще северный господин, молод, силен, хорош собой; кто знал теперь, может быть, он и стал бы любящим мужем для Морены. Уж заморский владыка все лучше хитрого безродного чародея.

– Если ты принял уже решение, – сказал Марилу Хогард, – нет более причины продолжать нашу беседу. Пожалуй, я дам тебе свою дружину, чтобы охраняла и оберегала тебя в пути, но на корабль твой они не поднимутся, в море северном придется тебе положиться лишь на самого себя и своих соратников.

– Благодарю тебя, князь. – Марил улыбнулся едва заметно; улыбка задержалась на пару секунд на его губах и нырнула, пропадая, в белую бороду. – Оставайся с миром. Угроза твоему городу, надеюсь, миновала, а уж об остальном я позабочусь.

– Самоуверен ты, господарь, уж прости мне мои слова. Да пребудет с тобой Господь Бог.

Они поклонились друг другу – и Марил вышел из зала, сопровождаемый двумя своими сподвижниками.

Хогард в глубоких раздумьях сидел на троне, затем налил себе в кубок вина из стоящего подле кувшина и сделал глоток. Вино полилось в его распаленное беседой горло, утешило, прояснило мысли. Итак, Марил был прав, угроза миновала; Хогард предпочитал не ведать о том, что сделал колдун с ратью хана. Дочь его, по всей вероятности, отъехала уже далеко-далеко от Златограда. Он вспомнил, какой она была в последние минуты своего пребывания дома, вспомнил ее тугую косу с вплетенными самоцветами, тяжелый венок из ценных каменьев, платье – воздушное, неземное, как и она сама, – расшитые туфельки. Вспомнил он ее затравленный взгляд, как у загнанного олененка, дрожащие губы, белую руку, зажатую в руке колдуна… Хогарду стало дурно. Казалось, не было ничего в мире дороже этих последних минут, проведенных вместе, а ведь Морена даже не соизволила посмотреть на него, когда уходила навсегда из этой комнаты, – до того, должно быть, ее сковали страх и стыд. Что ждало ее на чужбине, в колдуновых владениях, какая участь – может быть, много страшнее той, что была уготована ей отцом…

Все распадалось, все тлело и исчезало; перед глазами Хогарда сейчас нестройной чередой проносились воспоминания о его ушедшей супруге, о детстве Морены, о ее только что закончившейся юности: какой она росла строптивицей, какой бунтарский дух горел в ней неустанно днем и ночью, как противны ей были все эти роскошные наряды, жемчуга и громоздкие драгоценности, узкие туфельки, в которых едва ли можно было сделать шаг. Она любила волю, любила природу и бескрайние просторы, любила скромные девичьи сарафаны, вплетала в косу простые ленты – и не надобно ей было ничего, кроме этой воли и этой простоты, которая так была свойственна ее матери и которую так чтила она сама…

Хогард остался один. Покои опустели и теперь казались тусклыми, серыми и не нужными ни единой живой душе. С уходом гостей здесь не осталось крови и злата – голубые стены отдавали холодом; в наступающем полумраке казалось, что они покрыты ледяной коркой. Остатки яств покоились на столах, ожидая, пока их разберут голодные слуги; последние не решались войти и побеспокоить тем самым своего господина. Вино в его кубке больше не мерцало, не отливало золотым… Казалось, дом погрузился в глубокий сон, как погрузился в него и весь город; князь бодрствовал один – и будто должен был сидеть так в этой зале еще добрую сотню лет, пока северный господарь Марил не вернул бы ему дочь – которую, правда, и отобрал бы сразу себе в жены. Вся роскошь убранства словно была теперь подделкой, обманом, ворожбой того самого колдуна; пир закончился, подошли к концу смотрины, отгремели праздничные фанфары, отзвучал смех гостей, гул десятков голосов скрылся за поворотом, тихий шепот Морены исчез, будто его и не бывало вовсе, – и только отвратительный хохот колдуна, невероятно довольного своей жестокой шуткой, казалось, все еще витал в воздухе, оседая на стенах, на полу, даже на одеяниях самого князя.

На Златоград медленно опускалась безрадостная полночь.

Путь им и вправду предстоял длинный. Колдун провел Морену через широкий двор. Их ждали вычурные резные сани, забитые подушками; поверх подушек покоились два узорных серебряных покрывала и теплая шуба, которую колдун накинул княжне на плечи. Лица возницы Морена не разглядела; тот сидел, плотно закутавшись в полушубок, да и на дворе было уже довольно темно. Ей показалось только, когда возница на миг повернулся, что глаза у него были какого-то неестественного, рыжего цвета – и ярко горели в темноте. Колдун помог ей устроиться в санях, накрыл покрывалом, не проронив ни слова; они отбыли.

Сама Морена не решалась затеять разговор, отчужденный вид колдуна пугал ее; она слабо еще понимала, что долгое, долгое время теперь будет с ним – или даже его – и это его невыносимое молчание и равнодушие могут длиться вечность. Чтобы отвлечь себя от горестных мыслей о доме, который она покидала, о своем брате Яромире, с которым так и не успела попрощаться – он отбыл из Златограда на поиски союзников еще до известий о ее замужестве, – Морена стала смотреть на дорогу. Они выехали со двора, минули широкие ворота – дальше начинался город, такой знакомый и теперь навсегда чужой. Город, не ведающий еще, что любимая госпожа покидала его навеки, смотрел на нее с какой-то отеческой теплотой, обволакивал своим морозным ночным дыханием; снег под санями казался длинным белым ковром.

Колдун не глядел на Морену; он прикрыл глаза и, казалось, задремал, утомленный длинным, тяжелым вечером на княжеском пиру; утомленный своей бессердечной шуткой, своим успехом, своей победой над обреченным князем и зазнавшимся северным господарем – минувшим вечером он отыграл достойное представление и теперь с чистой совестью мог позволить себе отдохнуть. Теперь, за час до полуночи, почти в полной темноте – путь им освещали два светоча, находящиеся по обе стороны саней, а луна была слаба этой ночью – колдун виделся княжне существом из другого мира, будто в нем не осталось более ничего земного; он выглядел духом, каким-то чародейным созданием, и человеческого в нем не ощущалось. Красота его показалась княжне еще более жуткой, нежели на пиру; никогда ей не встречались люди, способные состязаться с ним в правильности черт – разве что мать ее, которую Морена не видела с самого рождения, а потому не могла этого знать. Его наряд, бывший на смотринах алым, теперь казался терпкого, тяжелого, почти черного цвета – такой же была и шапка, на которую он заменил свой венок.

Они ехали молча, наверное, добрый час или больше – Морена полагала, что много больше; несмотря на шубу и покрывала, она ощутимо замерзла и невольно придвинулась ближе к колдуну, прижалась к нему в поисках тепла. Он сделал вид, что не заметил ничего, а княжна, все так же смотрящая на дорогу, не увидела, как на его губах мелькнула довольная улыбка. Они въехали в лес.

– Проедем его – и будет деревня, там сделаем привал, – подал голос возница, и Морена подивилась, насколько голос этот странно звучал. Он был скрипучий, необыкновенно высокий и мало походил на человеческий – складывалось ощущение, что в лице возницы с ней говорило топкое болото, зазывающее высоким голоском несчастных путников в свои гиблые недра, на самую глубину, где ими могли бы полакомиться зеленокожие русалки, пучеглазые кикиморы и прочая нечисть. Морена задрожала – то ли от холода, то ли от самого настоящего страха, сковавшего ей сердце. Вместе с голоском возницы ей словно бы послышались другие голоса, леденящие душу, будто сам лес вдруг откликнулся, очнулся, заговорил с ней; ей стало жутко.

«Мы не тронем тебя, не тронем тебя, прекрасная княжна, – нашептывал ей на ухо лес, – но бойся колдуна, бойся, бойся, не к добру везет он тебя в свою обитель, беды не миновать, ох, не миновать беды! Поразит он тебя, красна девица, в самое сердце! Бойся, бойся…»

Морена не понимала, сон это или явь – где это видано, чтобы лес с человеком разговаривал! Да и если это не лес вовсе, а его обитатели, разве легче от того, что они с ней беседу ведут, предупреждают; то ли чудятся ей их голоса, то ли взаправду она их слышит – мракобесие, не иначе! Голоса затихли в одну секунду, но страх не отступал из сердца, сдавливал грудь; ей захотелось вдруг спрятаться, еще ближе придвинуться к колдуну, чтобы он защитил ее от невидимых существ, ведь он, он единственный состоял здесь из плоти и крови – за возницу Морена бы уже не поручилась. Но колдуну словно было все равно – верно, не слышал он ни единого слова, погруженный то ли в дрему, то ли в глубокие раздумья. Вдали будто немного рассвело – то были огни деревни.

Через какое-то время – Морене оно показалось нескончаемым – они добрались до самой сердцевины этой деревни, шумного трактира, который даже в этот час был полон разного люда. Колдун будто дал обет молчания, хотя и бережно помог княжне выбраться из саней. В трактир они вошли под руку, и снова Морену настиг бешеный шум и гам, гул десятков разгоряченных голосов, только здесь он был другим, нежели в отеческом доме: отовсюду слышались крепкие ругательства, пьяные мужские голоса горланили неведомые ей песни, звенели и бились друг о друга кружки из-под пива и дешевого, невкусного вина – здесь оно напоминало не кровь, а отвратительную багровую воду. В воздухе стоял плотный, густой, омерзительный запах того самого вина, испортившегося съестного, конского и людского пота – одним словом, местечко было из таких, которые Морене не приснились бы и в страшном сне. Возница прошел к одинокому столику в углу и кликнул хозяйку; Морена не слышала, о чем они переговаривались, – колдун проводил ее за другой столик, как бы отгороженный от всего зала. Когда хозяйка подошла к ним, княжна чуть не вскрикнула от ужаса; кожа хозяйкина была будто серебряная и блестела, как блестят начищенные монеты; глаза у нее были узкие, ярко-зеленые, зрачки – змеиные совсем, а нос – маленький, крючковатый – и широкий рот с тяжелыми губами словно противно кривились. Узловатые пальцы соединяли перепонки.

– Ну здравствуй, Хильдим, – приветливо обратилась к колдуну хозяйка, насколько могло быть приветливым такое безобразное существо. – Чем попотчевать тебя сегодня – и твою очаровательную спутницу?

Морена смотрела в стол, не в силах больше поднять взгляда.

– А я смотрю, Кикимора дорогая, процветаешь ты здесь, – насмешливым тоном ответил старухе Хильдим. – Все гадостями разными от гостей откупаешься, за дешевое вино и пищу безвкусную плату собираешь. И не стыдно тебе?

– Кабы стыдно было, я бы давно с голоду померла, – старуха подмигнула ему и стала еще противнее.

– Смотри у меня, Кикимора, если посмеешь навязать нам то, чем обычно люд бедный радуешь, я с тебя кожу спущу – оно всяко выгоднее. Знаешь ты меня, слово я свое держу. А коли понравится мне все, золото получишь и милость мою – до следующего раза.

– Обижаешь, Хильдим, – старуха поджала толстые губы, – где это видано, чтобы я тебя отравами всякими поила? Нет уж, то удел простого народа, а ты, господин, лучшего вина достоин, что у меня в погребе хранится, да лучших блюд.

– Смотри у меня! – пригрозил ей колдун полушутливо.

– Все выполнено будет наилучшим образом. – Хозяйка поклонилась ему и поспешила удалиться.

– Что, красавица, неужто испугалась? – обратился Хильдим к княжне после ухода мерзкой Кикиморы. – Хозяйка – простая деревенская баба; да, зарабатывает на жизнь нечестным путем, да и что с того? Вертится как может.

Морена подняла наконец голову и осторожно посмотрела на колдуна, словно боялась, что и он сейчас потеряет человеческий облик.

– Разве не видел ты, какая кожа у нее, а глаза какие? – тихо спросила она. – Я существ подобных не встречала никогда, страшно мне.

– Вот как, значит, видишь ты ее природу настоящую? А ведь простым смертным этого не дано…

Морена удивилась его словам, но не решилась задать еще вопросы. Тем временем спорая старуха вернулась к ним с двумя чарками вина и огромным блюдом, заполненным едой.

– Откушайте, гости дорогие, – сказала она.

Колдун только кивнул ей – и подбросил в воздух две золотые монеты; она проворно подхватила их, привычная к этому делу, и исчезла. Морена не притронулась ни к пище, ни к вину, до того отвратительно она себя чувствовала; трактир этот действовал на нее угнетающе, скверная Кикимора пугала ее – и ничего не хотела она теперь, кроме как очнуться от этого ужасного сновидения в собственной постели. Хильдим наслаждался едой; на пиру он так и не прикоснулся к роскошным блюдам, зато здесь дал себе волю. Его чарка быстро опустела – и он запросил вторую, хотя это не повлияло на него нисколько, будто он не выпил ни глоточка.

– Что же ты, девица, так к еде и не притронешься, неужели заморить себя голодом хочешь? Я тебе этого не позволю. – Колдун провел рукой по щеке Морены. – Смотри, как зарумянилась на морозе. Поверь, слушать меня не будешь – я легко тебя заставлю. А теперь выпей вина.

Морена послушалась – вкрадчивый, бархатный тон Хильдима неожиданно успокоил ее; она пригубила вина, испробовала еще горячего мяса и сочных фруктов. После трапезы она разомлела; колдун обнял ее, довольный этой переменой. Они сидели так; страшная старуха поглядывала на них с одобрением. У Морены вдруг появилось чувство, что ничего ужасного больше нет в этом трактире, и даже хозяйка перестала пугать ее так сильно. Переведя взгляд на возницу, все так же сидевшего за столом в углу, она заметила, что из его кубка поднимался странный, будто бы разноцветный дымок, а вот снеди перед ним не было никакой, – но даже это не удивило ее. Было уже раннее утро, за окном посветлело, снег поблескивал счастливо, радуясь зиме; Морене было тепло и спокойно. Люди разошлись, все затихло и улеглось, трактир выдохнул с облегчением, а они так и сидели – княжна, прильнувший к ней колдун и возница с дымящимся кубком.

– Ладно, красавица, – сказал, наконец, Хильдим, – пора дальше двигаться. Старик-леший, чувствую, уже в нетерпении.

– Леший? – переспросила Морена, хотя, казалось бы, после всего случившегося удивляться было уже нечему.

– Возница наш, – усмехнулся Хильдим. – Пойдем.

Они встали из-за стола и направились к выходу; колдун на ходу поблагодарил хозяйку и бросил ей еще несколько золотых монет, она посмотрела на него змеиными глазами, в которых читалось раболепие. Колдун с княжной вышли на улицу, за ними бесшумно следовал возница-леший. Снег казался россыпью драгоценных каменьев под ногами, утро вступало в свои права – вчерашний горький день был давно позади.

III

Марил в нетерпении расхаживал по комнате – выдвигаться они должны были на рассвете, а до тех пор он решил подробнее изучить все возможные дороги, ведущие к Мертвой долине. На огромном столе лежали разные путевые карты – были и совсем крошечные, и те, что нетерпеливо свешивались со стола в ожидании, пока хозяин обратит на них свое внимание. Совсем старые, бережно вычерченные, карты имели запах пыли, книжной рухляди – чернила, казалось, въелись в них намертво и не желали отпускать. Не все карты с точностью указывали местоположение долины, но Марил хорошо помнил рассказы няньки, до того впечатлили они его в детстве. Верил ли он в них до конца, он и сам не знал, но попытать счастья стоило – в конце концов, это было на сегодняшний день единственное средство одолеть проклятого колдуна.

Марил подошел к широкому окну – на улице еще было темно; оставалась всего пара часов до рассвета, и ночь, не желая пока отдавать бразды правления, царила единогласно и непреложно, ничто не могло ей помешать. Снег едва мерцал при слабом свете луны, двор был озарен светом факелов; Марил заметил стражников, несших ночную службу, – они неспешно проходили вдоль ворот, иногда перебрасываясь словами. В доме было тихо; даже самые работящие слуги, верно, уже отправились на покой, но Марил, несмотря на предстоящую ему трудную дорогу, не собирался в постель. Чернильные обозначения карт стояли у него перед глазами единой глыбой; казалось, все, что он знал и видел, смешалось сейчас в его сознании, но это было не так. Ему оставалась какая-то мелочь, крошечная подробность, которую необходимо было найти в этой груде бумаг и наметок, – он уже было зацепился за эту, нужную ему ниточку, но тут же выпустил ее. Ночь за окном не внушала ему умиротворения, на душе у него было мятежно – прекрасная княжна наконец должна была оказаться у него в руках, но судьба распорядилась иначе. Если бы только Марилу удалось обвенчаться с Мореной, никто не посмел бы забрать ее, похитить, увезти за тридевять морей, но он не имел на нее права. Она могла бы помочь ему вернуть то, что он потерял годы назад в неравной битве; увы, до судного дня теперь было далеко. Теперь из-за окаянного колдуна ему придется претерпевать страшные беды и невзгоды, чтобы, быть может, однажды заполучить княжну; поруки тому не было никакой, как и иного выхода. Что же, он был готов.

Марил вернулся к картам; нечего больше было выглядывать в глухой ночи. Первый путь, который указывала огромная карта – та, что лениво растеклась до самого пола, – лежал через Гиблые болота. Отдать жизнь зазря было бы страшной глупостью; пересечь северное море лишь для того, чтобы сразу же погибнуть! Крошечная карта, украшенная изображениями местности и множеством завитушек, самая хорошенькая из тех, что были здесь, предлагала самый безопасный путь, но лежал он через земли, завоеванные ханом. Допустим, Марилу удастся сладкими речами усыпить бдительность ханского наместника, подкупить его бесценными подарками, запутать его разум… Пожалуй, то была самая удачная дорога, которую ему предлагали карты, – он вынужден был согласиться, что лучше уж задабривать ханского посланца, нежели заполучить пренеприятнейшую встречу с болотной нечистью; рисковать в подобном случае было ему невыгодно.

Легкий стук в дверь положил конец метаниям господаря и окончательно утвердил его в решении следовать в долину через ханские земли. В комнату вошел Милу – один из преданнейших ему людей, ближайший его соратник и лучший воин; лицо у Милу было совсем не как у человека военного дела: открытое, доброе, широкое, в рыжей бороде часто он прятал лукавую улыбку.

– Прости, господарь, что беспокою тебя в этот трудный час. Все приказания отданы, князь проститься с тобой не выйдет.

Марил нахмурился.

– Хорошенькие вести ты мне принес! Ничего, вырву я его дочь из рук безбородого чернокнижника, иначе со мной князь заговорит. Правда на моей стороне будет.

Милу поклонился.

– Правда и сейчас на твоей стороне, милостивый господарь.

– Сколько я помню, Милу, ты всегда был мне добрым другом; вот поможешь мне в нашем последнем с тобой, я надеюсь, деле, получишь все: и золото, и земли, и жену пригожую; все что захочешь дам я тебе, только не подведи в этот раз.

– Обижаешь, господарь, – возразил ему Милу, – как ты сам говоришь, я всегда служил тебе верой и правдой; знаешь ты, что не надобно мне ничего, кроме милости твоей и служения тебе.

Марил слегка улыбнулся.

– Посмотрим, как ты заговоришь через несколько дней, опасное это дело… А впрочем, верю я тебе. Теперь ступай.

Милу поклонился еще раз – и вышел. И вправду же, сколько битв они вместе выиграли, сколько войн отвоевали бок о бок! Где еще найти было Марилу такого верного приспешника, что подчинялся бы ему беспрекословно? Они были еще совсем юнцами, когда жизнь их свела впервые – отец Милу служил тогда при дворе отца самого Марила; их даже биться учили вместе, и первую победу свою одержал Марил как раз в поединке с верным другом. Он вспомнил вдруг о своем детстве: о матери, слабой, хрупкой, тоненькой женщине, не смевшей никогда сказать и слова против; вспомнил об отце, которому был обязан северной, характерной для их рода белизной волос, суровым нравом, алчным и бешеным нутром… что сделало с ними время? Отец его погиб бесславно, мать сошла с ума – и все больше напоминала теперь безликую тень, одиноко бродящую по огромному терему; сам он, Марил, северный господарь, взращенный в любви, здравии и вседозволенности, чего он достиг? Боевые заслуги его меркли перед количеством потерь, жены у него не было – обвенчался бы с княжной, да бесовской прислужник все замыслы его честолюбивые запутал. Князь Хогард боялся, что погибнет Марил в дороге; да и если случится ему погибнуть, что же с того? Зачем возвращаться ему снова в промозглый, пустой дом, где не было более никого, кто мог бы утешить его, удержать, наставить на путь истинный? Потеря его великая никакими благами мирскими теперь не окупится – женитьба бы помогла, но нужна ему была лишь Морена. Да, не сложилось, но ничего, покажет он еще судьбине своей горькой, кто ее господин, и восстановятся справедливость да равновесие в его беспокойной жизни…

Выехали они, как и задумывали, ровно на рассвете; город оживал постепенно, манил своими изысканными товарами, соблазнял пряностями, тканями заморскими, пряжей, тонкой, как паутина, – но Марил ни на что не обращал внимания. Подле него скакал преданный Милу, сзади – дружина, состоявшая из его соратников и людей златоградского князя; не сказать, чтобы он им особенно доверял, но за помощь был благодарен – лишние воины никогда не помешают. Не ведал Марил, что в это самое время выходила из дальнего трактира княжна Морена; знал бы если – поддался бы порыву и похитил ее, но догонишь разве колдуновы сани? Утро поднималось над городом дивное, свежее, разрумянившееся, будто только что из печи; снег лежал, словно сотканное тысячами умелых рукодельниц тончайшее кружево с золотыми вставками, и мог дать жару любым украшениям.

После выезда из города дорога становилась извилистой, путаной и вела прямо в лес; именно здесь проезжала вчера Морена на узорных санях, именно здесь ей вчера слышались диковинные голоса; леший знал этот край как свои пять пальцев, чего нельзя было сказать о Мариле и его спутниках. Несколько дней назад, прибывая на долгожданные смотрины, въехал он в город с другой стороны, а теперь погорячился – и решил сократить путь. Дорога перед ними петляла, крутилась, корчилась, все истончаясь и истончаясь; солнце уже встало и с неприкрытым злорадством наблюдало теперь за мучениями путников; огромные, вытянутые до самых небес ели, казалось, ехидно пересмеивались. Стало очевидно – они заблудились, и даже люди златоградского князя не имели понятия, как выбраться отсюда.

– Чувствовал я, господарь, не к добру ты все это затеял, – позволил себе высказаться Милу. – Княжну не воротишь, сам себя погубишь – и нас на дно за собой утянешь.

– Помолчал бы ты! – рявкнул Марил. – Коли верен ты мне, останешься со мной, а коли нет, как выберемся из леса, отпускаю я тебя на все четыре стороны.

– Если выберемся, господарь, надежды-то на успех нет. Знаешь ты сам, что пес никогда своего хозяина не предает, да только не нравится мне все это.

– Разберемся!

Добрый час они плутали еще по дорожкам и тропинкам, но толку не было.

– Чай, леший нас крутит или ведьма какая, потому и просвету найти не можем! – в сердцах воскликнул северный господарь.

Делать было нечего; решили сделать привал. Костер разожгли, вина выпили – мало, чтобы опьянеть, но достаточно для того, чтобы согреться.

– Поднимаю флягу за наше спасение! – сказал Марил. – В конце концов, кто-то же должен нас вывести на волю.

Едва он сказал это, как вдали показалась фигура. Это была женщина и направлялась она, несомненно, к ним – то была старая добрая Кикимора, которая прошлой ночью на славу отпотчевала колдуна и его невесту; одета она была теперь в черную потертую накидку и шла сгорбившись – то ли пыла ночного в ней больше не осталось, то ли подзаработать решила, притворившись больной нищенкой. Когда она подошла ближе, Марил подозвал ее.

– Подсоби-ка нам, милая старушка, – сказал он, подавая ей монету. – Подскажи, как нам из леса этого проклятого выбраться.

Кикимора взяла монету, попробовала ее на зуб; даже сейчас, при свете дня, когда кожа ее была обычного блеклого цвета, а глаза не казались змеиными, милой ее было трудно назвать.

– Что же ты, господин дорогой, лес-то не уважаешь, – ответила она и посмотрела на Марила, хитро прищурившись. – Ведь он тебя потому и держит в лапах своих, потому и не отпускает твоих людей, что не веришь ты в его живость. Полон он существ разных, разной нечисти, – чуют они, с каким пренебрежением и неверием ты к ним относишься, да ждут, когда ты взмолишься о пощаде.

– Помилуй, старушка, что же ты такое говоришь? – ужаснулся Марил.

От речей Кикиморы ему стало не по себе.

– Я-то помилую, господарь учтивый, а вот помилует ли лес… Затеял ты против чародея козни страшные, запутался ты, дружок; лес тебя не простит, весь мир колдовской тебя не простит. Понимаешь ты это сам; разверни коней своих, пока не поздно, – не для тебя тропа эта, участь эта – не твоя.

– Не тебе учить меня, старуха поганая, – взвился Марил. – Или дорогу показывай, или меч мой сейчас проучит тебя как следует.

– Наивен ты, господарь, наивен и глуп; слишком уверен ты в своих силах и своей безнаказанности. Мне тебя не учить, ты прав, но еще найдется тот, кто поставит тебя на место. А теперь ступай, лес тебя отпускает – найдешь ты и без него смерть свою.

Марил хотел еще что-то ей ответить, но старуха испарилась в воздухе на его глазах, будто ее и не бывало вовсе.

Морена сидела в санях, по-прежнему укутавшись в серебряное покрывало. Хильдим обнимал ее, совсем как недавно в трактире, только трапеза их была давно закончена, вино давно выпито, и постепенно на душе у Морены стало проясняться. Она уже не чувствовала себя такой разомлевшей и довольной, быстрая радость улетучилась, и объятия колдуна приводили ее в смущение; ей было крайне неловко, но и возразить ему Морена не могла, а потому сидела отвернувшись; на щеках у нее – не то от мороза, не то от стеснения – играл румянец.

– Что же ты сидишь, красавица, как неродная, нос воротишь? – спросил Хильдим, усмехаясь. – Неужто не мил я тебе? Или боишься ты меня?

Морена подняла на него взгляд.

– Не боюсь я, колдун, – сказала она тихо. – Боялась бы, не пошла бы за тебя. Чужой ты мне, я по дому тоскую.

– По дому, видали! – расхохотался колдун. – По дому! Знала бы ты, девица, как с такими тоскующими расправляются, – побереглась бы говорить подобное. Не для увеселений я везу тебя в свои владения, мне девичьими слезами заниматься некогда, а тоску ты свою прибери, в дальний угол запрячь, нечего мне ее показывать!

Морена промолчала.

– Знаешь, одного я понять не могу, все хочу разобраться в твоей природе: видишь ты то, что люду обычному видеть не положено, ничего от тебя не скроешь. Ну что ты хмуришься, красавица, лучше поцелуй меня!

Хильдим придвинулся к ней еще ближе, но княжна не пошевелилась.

– Строптивица ты, однако, – усмехнулся колдун. – Ничего, сломлю я однажды волю твою, придет время.

Они ехали сейчас по бескрайнему полю; белоснежные просторы вокруг, казалось, тянулись до самого горизонта. Становилось все холоднее и холоднее – Морену начала бить дрожь.

– Что же ты, девица, дрожишь? Не годится так! Давай согрею тебя, не робей.

Морена вытащила из-под покрывала руки и протянула их Хильдиму; он взял ее руки в свои, и тотчас заструилось в ней тепло, жар теперь обволакивал ее с головы до ног – вот где оно было, истинное колдовство! Колдун посмотрел на ее губы, алые, что маков цвет, и подумал: «Не время еще. Не время…»

– Не нравится мне, что так холодно стало, – сказала княжна. – Опять, должно быть, чья-то ворожба.

– Это ты верно угадала, красавица. – Хильдим улыбнулся. – Не мог я не заехать по пути к старому своему знакомцу; думаю, и тебе он по душе придется.

Тем временем местность снова стали заполнять редкие деревья; ветки их были покрыты слоем льда, и, вглядевшись, можно было увидеть небольшие ледяные листочки и цветы – то были ледяные яблони. Постепенно вокруг путников вырос целый яблоневый сад. Сани остановились; леший ловко спрыгнул с козел и помог колдуну и его невесте выбраться из саней не поскользнувшись на тонком льду. Морена, поддерживаемая колдуном, оглянулась – позади виднелся небольшой дом; он был похож на те строения, которые она видела в своем родном Златограде, и отличался от них лишь тем, что был целиком и полностью покрыт ледяной коркой; даже на окнах можно было увидеть тончайший слой льда. Навстречу им выбежал мальчик лет восьми с непокрытой головой; одет он был в простой белоснежный кафтан. От ребенка веяло жутким холодом.

– Здравствуй, маленький демон, – с улыбкой поприветствовал его Хильдим.

Мальчик подбежал к нему, Хильдим раскрыл объятия; похоже, удивилась Морена, его никак не смутил холод, идущий от мальчика.

– Вижу, нашел ты в конце концов свою суженую.

– Нашел, Альдо, правильно ты заметил! Нравится она тебе?

Альдо пожал плечами.

– Главное, чтобы она тебе нравилась.

Хильдим засмеялся.

– Может быть, зайдете в дом? – спросил Альдо; голос его был полон надежды.

– С радостью!

Зашли они втроем; леший остался караулить сани, да и не хотел он особенно ступать в ледяную обитель Альдо.

– Кто этот мальчик? – спросила шепотом у Хильдима Морена, чтобы Альдо не услышал.

– Цветочник, – последовал ответ. – Раньше владения его выглядели совсем иначе: яблони стояли в цвету, а затем давали алые, сочные плоды; зима не смела касаться земель Альдо, но со временем все изменилось: разгневал он одного проклятого заклинателя, тот и посулил ему зиму вечную. Яблони замерзли, все здесь покрылось льдом, в царстве его наступил бесконечный холод – лютая зима дала о себе знать и правит здесь и поныне.

– Есть ли средство расколдовать его, снять заклятие?

– Только смерть того ворожея вернет саду его настоящий вид, но, увы, еще ни одному смельчаку не удавалось победить его; даже я смог лишь забрать его силу, но не умертвить.

Взору их открылась комната, которую по праву можно было считать главной в этом доме, до того она была хороша. Несмотря на заклятие, она сохранила былое великолепие – огромные шкафы, резные стулья, обширный стол, многочисленные свитки, книги и украшения не пострадали, а только покрылись тоненькой ледяной паутиной; свет шел от диковинных мерцающих камений, разложенных по всей комнате.

– Нечем мне вас попотчевать, гости дорогие, – сокрушенно промолвил Альдо. – Даже вина, и того не бывает.

– С этим неполадок точно не будет, – хитро улыбнулся колдун и буквально из воздуха сотворил большую серебряную флягу с живительным напитком и три таких же кубка.

Альдо аж вскрикнул от восхищения.

– Каюсь, дорогой Хильдим, забываю я иногда, какой ты кудесник!

Они немного выпили; колдун не выпускал руку Морены, и потому она не чувствовала особого холода.

– Куда путь держите, к тебе в палаты? – спросил Альдо Хильдима.

– А куда же еще невесту дорогую везти? Вот, решил я тебе по пути честь отдать, как можно забыть о старом друге!

– Приятно, что не забываешь. – Альдо слегка улыбнулся. – У меня тут старуха Кикимора была давеча, рассказала мне в подробностях и о пире в княжьем тереме, и о невесте твоей. Что-то усмехалась все, подмигивала да заискивала, так и не понял я, что она от меня утаить хотела.

– Мне это также неизвестно, – спокойно ответил Хильдим, но в глазах его заиграли плутоватые огоньки. – Мало ли что старуха понапридумывать может, что ей, окаянной, в голову взбредет! И я видел ее намедни в трактире; как была, так и осталась услужливой пройдохой, но стряпня у нее превосходная, ничего не скажешь.

– Здесь я с тобой, пожалуй, соглашусь, хотя и не бывал я у нее после того, что тот ведун проклятый со мной сотворил; хорошо еще, что гостей принимать дозволено.

– И не скажи!

– Встречал ли ты его еще, а, Хильдим? Или затаился он?

– Верно, затаился, да ежели бы и встречал, был бы в том какой толк? Говорил я тебе, друг любезный: ты прости меня, но умертвить его я не могу.

– Помню я твои слова, Хильдим. – Альдо вздохнул. – Не ведаю только, притворствуешь ты или правду говоришь.

– Неужели думаешь ты, что я солгал бы другу? – возмутился колдун.

– Знаю я ваш род не понаслышке, много горюшка от вас натерпелся. Ну да ладно, чего уж теперь рассуждать, не станем портить настроение ни себе, ни невесте твоей прекрасной.

– Правильно говоришь, – поддержал его Хильдим, – не станем.

Они беседовали еще какое-то время; Морена слушала их разговор – из живого и острого он стал медленным, терпким, тягучим – и думала о том, как бы расколдовать этого мальчика. Наверное, прав был Хильдим, есть только одно средство, и оно им недоступно… А как бы она хотела увидеть сад Альдо в цвету, сорвать потом спелые плоды с тяжелых веток, полакомиться яблоками, почувствовать их пряность, перекатить на языке их мякоть белоснежную, почти жемчужную, расцеловать их в алые бока! И как хотела бы она сама обнять хорошенького Альдо, не чувствуя мерзлого ледяного потока; каким он, верно, был симпатичным существом – румяным, загорелым, вечно хохочущим – до того, как с ним случилась эта страшная беда. Жаль было Морене и его, и красивого его дома, и ледяных теперь яблонь; если бы она могла, сделала бы все, что в ее силах, чтобы помочь ему.

После встречи с Альдо они направились прямиком на юг – во владения синеокого Хильдима.

IV

Они ехали еще день и ночь, раза два останавливались в придорожных трактирах – довольно обычных по сравнению с тем, которым заправляла старуха Кикимора. Морена заподозрила, что столь короткий путь их был делом рук колдуна и лешего – и что еще быстрее они могли бы добраться, ежели этого захотел бы сам колдун – слишком уж скоро зима, груды снега и холодное, неприветливое солнце сменились благостным теплом. Сани их в один миг превратились в очаровательную повозку.

«Хорошо все-таки жить», – думала Морена, глядя на прелестные, покрытые неизвестными ей цветами деревья и низенькие кустарники, которые словно бы приветливо махали ей веточками и учтиво кланялись, приветствуя свою госпожу; воздух был теплый-теплый, душистый, пропахший насквозь диковинными цветами и редкими травами, которые не видела Морена на родной земле. Птицы пели, и песня их переливалась тысячей голосов, воспевая и чествуя молодую хозяйку, славную колдунову невесту, что совсем скоро должна была стать его женой. На Хильдиме больше не было шапки; его черные кудри покорно лежали на плечах, рубиновые серьги алели и переливались под свежим летним солнцем… Солнце это ласкало горячими лучами красивое колдуново лицо и выцеловывало щеки его прекрасной спутнице.

– Вот мы и дома, – сказал Хильдим довольно.

Рука его покоилась на руке княжны.

– Что скажешь, красавица? Нравятся тебе мои владения или все по дому тоскуешь?

Морена слабо улыбнулась.

– Знаешь же, колдун, вырвал ты меня из отчего дома, как дерево с корнем вырывают, а потом хотят, чтобы оно на новой земле прижилось.

– Ничего, красавица, приживешься, всего сразу не бывает; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, как в народе говорят. Привыкнешь.

Морена отчего-то зарделась, неловко ей стало.

– Повезло мне с женой – тихая, робкая… А я слышал, ты свободу любишь, дух бунтарский, мол, в тебе неукротим; неужто ты только в моем присутствии робкой делаешься?

– Поцелуй меня, колдун, – вместо ответа выпалила Морена.

Хильдим воззрился на нее с удивлением.

– Поцелуй, говорю. Правильно ты все слышал, бунтаркой я была всегда – ею и останусь, позабыла только об этом; отчаяние навел на меня отец скорым замужеством, потом ты еще бахвалился силой своей… Страху-то я натерпелась, не передать!

– А говорила, не боишься. – Колдун хитро улыбнулся.

– Тебя не боюсь, а вот Кикимору жуткую и чародея того, что Альдо заколдовал, как не бояться! Да, была я бунтаркой, но как-то смиренно приняла долю свою, неправильно это.

Хильдим поцеловал ее скоро, с жаром; леший непристойно засмеялся, будто видел и слышал все, что происходило в повозке.

– Брось смеяться, кому говорю! – полугрозно-полушутливо закричал ему колдун. – А не то отсеку я тебе голову, ох, отсеку!

В тот же миг смех прекратился.

Морена теперь и вправду чувствовала себя иначе, будто та робкая княжна, которой она была последние два дня, ушла, спряталась в дальний угол. Колдун действительно пугал ее сначала, хотя она и не находила сил признаться в том ни ему, ни себе самой, но теперь ей снова было хорошо – совсем как тогда, когда она впервые села на коня и ощутила дыхание ветра на своем лице; нечто подобное она испытала уже вчера, испив вина в Кикиморином трактире, но тогда она задавила в себе всю радость; страхи и сомнения не дали восторгу расцвести в ее душе. Чего было теперь скрывать, колдун понравился ей еще на батюшкином пиру, когда показался ей незнакомым южным княжичем; она даже на какую-то минуту тогда пожелала, чтобы он достался ей в мужья – он, а не северный господарь. Кабы знала она в тот миг, что скоро совсем будет въезжать в колдуновы земли его невестой, не поверила бы! Проще поверить было, что ей оставят ее свободу и волюшку вольную не отберут.

Да, за эти два дня она будто заново прошла весь путь и приняла свое новое положение как данность. Хотя и понятно было, что где-то в глубине души она долго еще не сможет смириться с произошедшими в ее жизни переменами – и, наверное, будет раз от раза возвращаться к отчаянию и тоске, но сейчас в ней не было этого, а если и было, то схоронилось оно настолько глубоко, что и не достать.

Палаты колдуна нисколько не уступали хоромам златоградского князя; изящные крылечки, деревянные башни, резные узорные двери – складывалось ощущение, что здесь обитает не простой чародей, а какой-нибудь господарь. Внутреннее убранство терема, в который отвел Морену Хильдим, также поразило ее воображение; внушительные шкафы, расписная посуда, стол с овальным зеркальцем и множество всяких чудесных мелочей; огромный алый ковер, простирающийся на всю комнату, чем-то напоминал ковер в доме ее батюшки, только здесь он был ярче, светлее, дружелюбнее. Княжна скинула туфельки и прошла по ковру босыми ногами – и вдруг закружилась в танце; шелковое платье ее завертелось паутиной, зашлось веретеном, руки ее выписывали в воздухе неведомые ей доселе узоры, коса растрепалась, и волосы – длинные, до самых колен – накрыли ее плотным, тягучим покрывалом, а затем принялись отплясывать вместе с ней. Морена раскраснелась, разошлась, забылась совершенно; колдун любовался ею, думая: «Схватить бы ее сейчас, такую свободную, живую; схватить – и зацеловать! Наконец-то проснулась в ней ее истинная природа, ее неспокойный, мятежный дух; забудет она отчий дом, забудет однажды всю свою прежнюю жизнь и будет любить меня, лишь меня – как она уже близка к этому, как ее сердце этого жаждет, осталось только ей самой принять это желание. Все будет так, как я задумал, она исполнит все – во имя любви, ради любви ко мне. Прелестная княжна!»

Морена не слышала мыслей Хильдима, не могла знать, о чем он думает. Но она приблизилась к нему, продолжая танцевать – и засмеялась; засмеялась звонко, искренне, совершенно неожиданно для себя самой, и смех ее разносился тысячей колокольчиков по всему терему; казалось, все живое и неживое внимает с готовностью этому смеху, такому яркому и пронзительному, – смеху своей госпожи. Колдун подхватил ее, и они заплясали вместе, понеслись в головокружительном танце, и дивная музыка сопровождала их – музыка, что звучала только для них двоих; хохот Хильдима – не тот мерзкий, оглушающий, что был на пиру, а новый, залихватский и счастливый – слился с журчащим смехом княжны, образуя волшебное единство; оба не заметили, как внезапно остановились, и колдун схватил ее, как мечтал несколько минут назад, поцеловал в губы, что маков цвет, поцеловал ее разрумянившиеся от танца щеки, белый прямой лоб, темные брови, утянул ее на невесть откуда взявшиеся подушки; утянул, накрыл собой – и снова принялся целовать…

Когда Морена очнулась от этой любви, от этой жаркой колдуновой ласки, первое, что она почувствовала, был стыд; он окутывал ее, захватывал в плотный кокон, не давал дышать – это было восхитительно и тягостно одновременно. Она провела рукой по волосам Хильдима – они были нежнее, чем шелк ее платья, по его широким плечам; говорить ей не хотелось, да и нечего было говорить. Такова была женская доля – ублажать и подчиняться, но сейчас ей казалось, что она была не единственной здесь, кто подчинился; это произошло с ними обоими. Отдаваясь в руки колдуна в батюшкиных палатах, она словно бы до последнего надеялась, что он не тронет ее, что она нужна ему только лишь для того, чтобы причинить боль ее отцу, ведь испокон веков так повелось, что люд колдовской обычных людей ненавидел. Она надеялась даже, что будет прислуживать Хильдиму, будет поклоняться ему и выполнять любые его прихоти – но только не эту единственную прихоть, которой она так страшилась в глубине души. Морена не знала, конечно, не могла знать всего до конца… но до нее доходили слухи и разговоры, а потому боялась она любви, потому и не хотела так замуж; и девицы сказывали ей иногда о поцелуях тайных и украденных – это будоражило Морену, но внушало ей трепет и тревогу. Она отвернулась от Хильдима; он также не говорил ничего, будто давая ей возможность прийти в себя. Она не ощущала больше внутренней свободы, она больше не имела желания сбежать, да и права на это. Девичья жизнь ее осталась позади, словно бы в другом мире да в ином измерении; мучило ее еще то, что с колдуном она не была повенчана.

«Негоже колдуну в богову церковь ступать, – сказал Хильдим на пиру, – без венчания обойтись придется».

Эти слова его теперь стояли у Морены в ушах; как можно было женой его вне церкви стать, грех подобный принять? Она все же нашла в себе силы посмотреть на мужа; он сидел совсем близко, касаясь ее. Красота его дьявольская больше не пугала княжну, не вызывала в ней дрожи, но какое-то незнакомое доселе волнение поднималось изнутри; ей захотелось снова быть к нему ближе, еще ближе, снова почувствовать его… Она испугалась собственного порыва и опять опустила взгляд.

– Что же, Морена, – колдун впервые назвал ее по имени, – глаза ты от меня прячешь, не мил тебе муж! Чай, опять скромницу изображаешь, думаешь, поверю я в твои вздохи печальные? Некогда нам с тобой вздыхать да грустить; жизнь пройдет – оглянуться не успеешь, так и будешь в тереме своем плакаться. Пойдем, покажу тебе кое-что.

Морена поднялась с подушек, набросила платье, заплела косу быстрыми, ловкими движениями; Хильдим надел кафтан, посмотрел на нее и улыбнулся.

– Пойдем, – снова позвал он жену.

Они прошли в соседнюю комнату; та была меньше предыдущей и гораздо более скромной. На небольшом столике у окна лежала зеленая ящерка; шкурка у нее была непростая, будто изумрудная; солнечный свет подсвечивал ее и делал похожей на россыпь драгоценностей. Морена при виде ящерки даже не вздрогнула; после лешего, старухи Кикиморы и сада маленького цветочника Альдо ее вряд ли можно было так просто удивить.

– Это Матильда, – сказал Хильдим, показывая на ящерку. – Она будет тебе прислуживать.

И все же Морена не смогла сдержать возглас удивления, когда ящерка проворно спрыгнула со стола, на ходу превращаясь в хорошенькую девушку; платье на ней было изумрудное, словно шкурка, а волосы травяного цвета она уложила на голове в тугую косу.

– Приветствую вас, хозяин и добрая госпожа, – сказала она почтительно и поклонилась.

– Пожалуй, оставлю я вас одних, наговоритесь вдоволь о своем, что мне разговору женскому свидетелем быть. – Колдун поцеловал жену в лоб. – Покажу я тебе потом палаты, Морена, теперь ты их полноправная хозяйка.

Он вышел, на губах у него играла довольная улыбка; как чудно он все-таки придумал одурачить княжеских людей – перебросить войска хана поближе к Златограду; все лишь ради того, чтобы заполучить в свои сети пленительную княжну Морену, – да и какая княжна она теперь! Так, жена колдунова.

– Мы так готовились к твоему приезду, дорогая госпожа, – промолвила Матильда, едва Хильдим исчез за дверями, – так старались, чтобы тебе все здесь было по нраву; властитель наш строго-настрого наказал нам предстать в наилучшем виде.

– Разве здесь есть еще кто-то, кроме нас троих? – подивилась Морена. – Я и не заметила никого.

– Что ты, госпожа, слуг у нашего хозяина – любой князь позавидует! Да только не хотят они пока обнаруживать себя, боятся.

– Меня? – Морена улыбнулась. – Почему же? Это мне мир колдовской чужд и страшен, а вам, слугам колдуновым, ни к чему бояться простой девицы.

– Непростая ты, госпожа, знаем мы, – Матильда подмигнула ей. – Ничего, ты освоишься, мы к тебе привыкнем – наладится все. Властитель наш велел нам подготовить для тебя наряды заморские, украшения неземные, а я смотрю на тебя и думаю: зачем они такой красавице? Ты уж прости мне мои слова смелые, но господин наш знает толк в девицах. Пойдем, буду я тебя наряжать, а ты спрашивай, госпожа, ежели тебя занимает что-то.

Они прошли вглубь дома, поднялись по тоненькой витой лесенке – и попали в обширную залу. Ничего в ней не было, кроме зеркал от пола до потолка и длинных, вместительных шкафов, где и хранились наряды. Матильда расплела ей косу, причесала гребнем серебряным волосы, что реками нескончаемыми струились почти до самого пола, уложила в мудреную заморскую прическу, втерла ей в белые руки бальзам странный, а затем принялась примерять ей платья разные, коих здесь было бесконечное множество. Шелк, атлас, бархат и парча, всего имелось вдоволь: и ожерелья жемчужные, и колец с серьгами ряды целые; были и рубиновые – похожие на те, что видела княжна в ушах у колдуна, были и ленты с самоцветами, и пояса, каменьями выложенные… Не любила Морена никогда такое роскошество, такое великолепие, и отца своего просила не баловать ее, как всякий князь балует дочку любимую, но сейчас, казалось, она забыла свои прежние убеждения, до того нравилась она себе в зеркале во всем этом великолепии. Разве можно было устоять?

– Благодарю тебя, Матильда, – сказала она, когда все было готово. – Не уходи, посиди со мной; не знаю я, когда колдун воротится, а одной мне тоскливо.

Матильда покорно уселась на скамеечку у ног Морены.

– Расскажи мне, как у вас здесь жизнь протекает, чем хозяин занят обычно?

– Не велено рассказывать, добрая госпожа, не велено, – отвечала Матильда. – Да и разве ведаем мы? Не наше это рабское дело, чем хозяин занят, мы свое место знаем – и работу свою не гнушаемся выполнять на славу.

– А гости бывают у вас? – спросила Морена.

– Бывают, госпожа, как не бывать; хозяин наш любит очень и пиры закатывать, и друзей добрых принимать.

От этих слов Морене почему-то спокойнее стало; может быть, однажды муж не откажет и батюшку ее позвать в гости, и брата.

– А ты чем раньше занималась?

– За домом смотрела, дому все-таки тяжело без хозяйки, – теперь вот вам прислуживать буду.

– Хозяину, значит, не служила?

– Что ты, милая госпожа, – Матильда улыбнулась, – у хозяина есть свой прислужник, негоже было бы девице занимать его место.

Морена почувствовала странное облегчение, будто до этого мучила ее ревность к хорошенькой служанке.

– Знаешь, госпожа, что я тебе скажу, – Матильда хитро прищурилась, – ты только хозяину не говори ничего – погонит он меня в шею, а то и умертвит. Есть у нас комната, в которую никому ступать не положено, я ни разу там не была; только сам хозяин и прислужник его ближайший имеют к ней доступ. Чего я только ни слышала об этой комнате; не мое это, конечно, дело, но, говорят, хранит там наш властитель то ли тела, им убиенные, то ли врагов своих, в статуи застывшие превращенных, то ли ужас всякий для зелий колдовских вроде жабьих костей там держит…

– Зачем же ты говоришь мне все это о муже моем, ежели сама не видела ничего? – спросила Морена.

Страх снова сковал ей сердце, она вся похолодела.

– Боюсь я за тебя, госпожа, догадываюсь же, что нечестным путем взял тебя хозяин себе в жены. Разве порядочная девица, да еще и княжна, пошла бы за колдуна по доброй воле?

Морена потупила взгляд.

– Владыка наш, может быть, и хорош собой необычайно, любая красоте бы его позавидовала, да что там! Я полжизни отдала бы, чтобы на добрых молодцев глазами такими взирать, как у тебя; да только не просто так привез он тебя в палаты свои. И не спрашивай ничего у него, хуже будет.

Тут Матильда навострила уши.

– Идет он к нам, слух у меня тонкий; делать мне здесь больше нечего. Осторожнее будь, госпожа, умоляю тебя.

Странная служанка мигом обернулась ящеркой и проскользнула под дверь. Через минуту вошел Хильдим.

– Вижу, понравились тебе дары мои, любезная Морена, до чего же ты хороша! И серьги любимые мои выбрала.

Княжна покраснела; права была Матильда, да только не устоять перед его чарами, как ни старайся!

– Знаешь, что мне любопытно: почему назвали так тебя – и кто?

– Матушка моя назвала, – ответила Морена. – Отец мне в детстве рассказывал, что настаивала она на этом имени, а почему – неизвестно мне.

– Чудная у тебя матушка была, должен сказать, – усмехнулся колдун. – Знаешь ли ты, что имя твое означает?

Жена его отрицательно покачала головой.

– Морена – это богиня зимы; древние славяне страшились ее. Считалось, что она олицетворяла собой как смерть, так и воскресшую природу, – каждый думает по-своему; матушка твоя, верно, причину имела так назвать тебя…

– Я родилась в конце зимы, – тихо ответила Морена. – Верно, потому меня так матушка и нарекла.

Колдун улыбнулся.

– Не ведал я подробностей таких, не ведал. Ну, что ж, пора тебе и дом твой новый показать.

Хильдим подошел к жене, поцеловал ее снова в уста сахарные – она вся зарделась. Вместе они вышли из зала.

– А давно ящерка эта, Матильда, служит у тебя? – спросила Хильдима Морена.

– Давно, очень давно, многие годы, да и не была она сначала ящеркой, а я разглядел в ней способности ведьминские – и научили ее мои прислужники ящеркой оборачиваться. А почему ты спрашиваешь, красавица, неужели она тебе не по душе?

– Наоборот, понравилась она мне, вот и хочу разузнать о ней больше, – схитрила Морена. – Смышленая девица, проворная, спорая на руку.

– Права ты, поэтому я и выбрал ее тебе в служанки.

– А как встретился ты с ней? – спросила его Морена.

Отчего-то мысли о Матильде не давали ей покоя.

– У Кикиморы она прислуживала; столько вынесла, бедняга – и побои зверские, и ругательства страшные; Кикимора ведь не посмотрит, что ты девица хрупкая, на редкость сварливая старуха! Уж почему Матильда на работу пошла в старухин трактир, мне неведомо, видно, жила в деревне неподалеку, а семья была нуждающаяся, – вот и отправили ее в услужение; там я с ней и встретился, разглядел в ней ведьминство, пожалел – взял к себе, за домом смотреть. А ты почему спрашиваешь, Морена, неужто заревновала муженька к служанке? – Колдун засмеялся. – Волноваться тебе нечего, верь моему слову; ни о чем не беспокойся, прелестница.

– Раз говоришь ты так, значит, так оно и есть, – покорно ответила Морена. – Верю я тебе. Только ответь мне, Хильдим, зачем ты взял меня в жены?

– К чему задаешь ты подобные вопросы? – голос колдуна зазвучал недовольно. – Дому без хозяйки тоскливо было, – он словно бы повторил слова Матильды, – да и мне, признаться, тоже. Увидел я тебя как-то мельком в доме у твоего батюшки, да ты меня не заметила тогда; а князь, чай, в страхе был постоянном от слухов, что про меня ходили, недаром отношения добрые налаживал. Здесь так удачно, уж прости, и войско ханское подвернулось, я и решил помочь князю, однако он, как цену мою узнал, рассвирепел, ничего от его учтивости не осталось… Да выхода другого у него не было.

Морена промолчала.

– Покажу я тебе, пожалуй, сейчас зал, где мы с тобой пировать будем, и баню покажу, в нее дверь отдельная из двора ведет, прогуляемся с тобой по саду обязательно. Вот только хотел я предупредить тебя… Видишь вот ту дверцу узенькую в конце хода?

– Вижу, как не видеть!

– Ежели узнаю я, что ты случайным – или нарочным – образом решила посмотреть, куда ведет она, да проникнуть в восточное крыло – накажу, ох, накажу. Помнишь, что говорил я тебе на пиру? Рука моя на расправу легка, а предупредить я тебя решил для того, чтобы ты по неведению своему того не проведала, что тебе ведать не полагается.

– Зачем ты предупредил меня, Хильдим? Разве не так любопытство вызывают, соблазнами разными толкают жертву на грех?

– Что ты, милая, верю я в твое благоразумие; не станешь ты делать этого, коли милость моя тебе дорога.