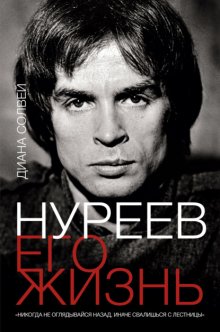

Нуреев: его жизнь бесплатное чтение

«Нуреев относился к сцене крайне серьезно в любом своем качестве – танцовщика, хореографа, руководителя. Для сцены он жил. И без нее он своей жизни не мыслил».

Михаил Барышников

Пролог

Очередь начала выстраиваться за несколько часов до мероприятия и растянулась на всю длину 59-й улицы. К семи вечера ни в основном зале, ни в галерее, открытой для посетителей, не оставалось ни одного свободного сидячего места. Стоячие места оккупировали телевизионщики и репортеры. Все с нетерпением ожидали еще одной премьеры – даже после своей кончины самый прославленный танцовщик века манил и притягивал публику.

В распродаже произведений искусства, костюмов и личных вещей Рудольфа Нуреева на нью-йоркской сцене «Кристис» было все, что способно сделать аукцион чем-то бо́льшим, чем простая сумма его составляющих – и рекламная шумиха, и интрига, и сверкавшая в центре звезда. Эти знаменитые торги «Кристис», лаконично названные «Нуреев», предваряло шестидневное превью, которое, по иронии жизни, стартовало во вторую годовщину смерти великого танцовщика. Он прожил всего 54 года и скончался от СПИДа 6 января 1993 года.

В ходе агрессивной рекламной кампании «Кристис» выпустил роскошный каталог, иллюстрированный фотографиями Сноудона, а также глянцевые черные пакеты, с которых жирные красные буквы напористо призывали: «Нуреев. Приходите к нам в январе. Кристис».

И целую неделю до начала торгов аукционный дом штурмовали рекордные по численности толпы. Пятьдесят тысяч поклонников, коллекционеров и просто любопытствующих жаждали приблизиться к человеку, которому принадлежало роскошное, хоть и эклектичное, убранство 6-комнатной квартиры в историческом особняке «Дакота». В этой квартире с видом на Центральный парк более десяти лет обитал Нуреев во время его приездов в Нью-Йорк. В ней он принимал и развлекал своих многочисленных друзей и знакомых – от Жаклин Онассис, дамы Большого креста Марго Фонтейн, Леонарда Бернстайна и Джерома Роббинса до совсем еще юных, начинающих танцовщиков и музыкантов, случайных гостей по вызову и возлюбленных на одну ночь.

Всю жизнь обуреваемый манией накопительства, Нуреев скупал древние карты, полотна старых мастеров, академические этюды мужской обнаженной натуры, ковры ручной работы, старинные музыкальные инструменты, книги и нотные издания в листах. В его коллекции имелись римский мраморный торс, резная елизаветинская кровать с пологом на четырех столбиках и восьмифутовый канделябр в стиле рококо из муранского стекла, расписанные вручную китайские бумажные обои восемнадцатого века и русская березовая кушетка на витых позолоченных ножках…

И это только малая толика личных вещей Нуреева, многообразие и обилие которых свидетельствовало о кочевой жизни танцовщика и выдавало как его бедное детство, так и его пристрастие ко всему экзотическому и эротическому. Неудивительно, что человек, известный своей недоверчивостью и большую часть жизни уклонявшийся от уплаты налогов и преследования КГБ, предпочитал вкладывать свои доходы в недвижимость и произведения искусства – в те материальные ценности, которые он мог осязать и которыми мог любоваться и восхищаться. Нуреев был настолько одержим коллекционированием, что не только обзавелся квартирами в Нью-Йорке и Париже, домами в Лондоне и Сен-Бартелеми, ранчо в Вирджинии и островом в Италии, но и заполнил многие из них своими быстро приумножавшимися собраниями. «Все, что у меня есть, – горделиво признавал он в конце жизни, – натанцовано моими ногами».

На торги «Кристис» были выставлены также вещи, к которым прикасалась знаменитость: пиджак а-ля Неру из змеиной кожи в комплекте с брюками и ботинками, которые Нуреев надевал для резонансных телеинтервью; костюмы, в которых он танцевал в таких спектаклях, как «Жизель», «Корсар» и «Дон Кихот»; два парных дивана с бархатной обивкой горчичного цвета, некогда принадлежавшие Марии Каллас – еще одной представительнице исчезающей породы monstre sacre, «священных идолов», к которой часто относили самого Нуреева.

В своих галереях на Парк-авеню сотрудники «Кристис» попытались воссоздать роскошную, напоминающую театральные декорации обстановку квартиры танцовщика. Но в отсутствие хозяина, оживлявшего их своим властным и бунтарским духом, предметы меблировки выглядели изношенными и потертыми, а комнаты унылыми и запустелыми.

Впрочем, посетителей в аукционный дом «Кристис» привело не только желание увидеть все эти вещи и картины, несущие отсвет блистательной, но погасшей звезды. В равной, если не в большей степени людей завлек туда шанс унести с собой частицу легенды Нуреева. О чем грубовато намекнул им анонс «Кристис» – во всю страницу «Нью-Йорк таймс»: «Потанцуй дома с одной из любимых вещей Нуреева!»

«НИКОГДА НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД, иначе свалишься с лестницы», – любил говаривать Нуреев. Ночью, за бокалом вина, в компании близких друзей он, конечно, мог затронуть вскользь свое прошлое. Но большинство людей, знавших Нуреева, предпочитали расспрашивать его о юности очень осторожно. А иные и вовсе избегали задавать ему вопросы. С рождения обученный искусству выживания, Нуреев мало интересовался собственным прошлым и не имел ни времени, ни склонности ностальгировать по нему. И все же многие особенности его характера были заложены в раннем детстве: замечательная жизнестойкость, непоколебимая уверенность в себе, подкупающая прямота, неуемная тяга к знаниям и столь же сильная внутренняя убежденность в том, что границы созданы затем, чтобы их преодолевать. Лучшие годы юности Нуреев провел в попытках вырваться из глухой уральской деревушки, в которой он родился и вырос, и попасть в священную балетную труппу Кировского театра. Добившись цели, он никогда не давал задний ход. И продолжал движение вперед. Всегда. Не останавливаясь. Добиваясь свободы ездить туда, куда ему хотелось ездить, танцевать то, что ему хотелось танцевать, и быть тем, кем он желал быть. После бегства на Запад Нуреев практически в одночасье стал и мировой звездой, и политическим символом. Но ему не нравилось обсуждать это важное, если не судьбоносное событие в своей жизни даже с теми из парижских друзей, кто оказался его свидетелем. «Это в прошлом», – коротко ответил Нуреев приятелю, напомнившему ему о «прыжке в свободу». А когда другой предположил, что Нуреев скучает по семье, старым товарищам и своим корням, тот быстро его поправил: «Не приписывай мне свои мысли. Это ты так думаешь, а не я. Я здесь совершенно счастлив. И ни о ком и ни о чем не скучаю. Жизнь здесь дала мне все, что я желал, все возможности».

Веруя, что при желании все реально и все по плечу, Нуреев переосмыслил и усовершенствовал свое искусство так, как не удавалось ни одному другому танцовщику ни до него, ни позже. После побега на Запад он всего за несколько месяцев сумел изменить восприятие зрителями классического балета и, по сути, создал совершенно новую балетную аудиторию. Нуреев не только вернул значимость мужскому танцу и мужским партиям в балетных спектаклях, но и привнес чувственное, сексуальное начало в это искусство, долго ассоциировавшееся с хрупкими, воздушными героинями и их эфемерными партнерами. Он воспламенил угасавшую карьеру Марго Фонтейн, и вдвоем они составили наиболее харизматичный балетный дуэт своего времени. Исколесив земной шар, Нуреев стал самым путешествующим танцовщиком в истории, странствующим проповедником балета.

Вне сцены он искусно исполнял роль элитарного представителя формировавшейся культуры селебритиз. Но, при всей своей надменности крупной звезды, Нуреев не лишен был и практической житейской жилки предков-татар. Ворвавшись в западный мир с тридцатью франками в кармане и быстро сделав себе имя, он сколотил состояние, которое на момент его смерти оценивалось в двадцать пять – тридцать миллионов долларов. Стремясь испробовать в жизни все, Нуреев жил в ритме марафонца. Он кутался в шали «Миссони», носил кожу и сапоги до бедер. Довольно прижимистый в деньгах, он был одновременно щедрейшим из артистов – отдавая всего себя зрителям! А своими уроками и постановками Нуреев вдохновил не одно поколение танцовщиков и почитателей балета.

Своей невероятной энергией Нуреев поражал и на закате жизни. Даже на последних стадиях СПИДа он включал в свой календарь выступления. И совсем не думал об отдыхе.

В первый вечер аукциона, 12 января 1995 года, настроение у всех было приподнятое. Среди лотов, выставленных на торги, семнадцать составляли поношенные, запачканные и порванные балетные туфли. Но именно они вызвали наибольший ажиотаж у публики. Нуреев неохотно расставался со своей любимой обувью, и эти истрепанные, ветхие лоскуты кожи, множество раз подклеенные и зашитые, все еще хранили запах сцены, дух балетных постановок и пот вложенного в них труда. Эти туфли устанавливали незримую связь между зрителем и исполнителем; их мистическая, тотемная сила заманила многих посетителей в аукционный дом впервые – точно так же, как когда-то танцевальное мастерство Нуреева привлекло к балету массу людей, прежде вовсе не интересовавшихся этим искусством. Со временем Нуреев стал первой поп-звездой балета, мировой знаменитостью, прославившейся не только своей жизнью на широкую ногу, но и высокими и мощными прыжками на театральных подмостках.

Предпродажная оценка туфель была на удивление низкой: всего 40–60 долларов за самые изношенные и, что еще удивительней, – 150–200 долларов за почти новые («лишь слегка запачканные, но в очень хорошем состоянии»). Во время превью сотрудники «Кристис» выставили эти лоты на обозрение. Увы, двусторонний скотч, которым они приклеили туфли к витринам, безжалостно стер с их подошв заветную патину сцены. Первыми к продаже были предложены четыре пары белых туфель, оцененные в 150–200 долларов. Когда аукционист Кристофер Бердж огласил их стартовую цену в 1000 долларов, по залу пронесся гул охов и вздохов. А в конце торгов пара стоптанных и замаранных бледно-розовых туфель, изначально оцененная в 40–60 долларов, ушла с молотка – под вопли, рыдания и взрывные аплодисменты возбужденной публики – за рекордную сумму в 9200 долларов! «Кристис» недооценил стоимость вещей, принадлежавших звезде.

Нуреев предсказывал, что распродажа его имущества не обойдется без закулисных интриг. «Кристис» изначально планировал распродать содержимое двух его квартир – нью-йоркской и парижской – на двух аукционах, организованных встык в Нью-Йорке и Лондоне. Но эти торги пришлось отложить ввиду того, что одна из сестер Нуреева, Роза, и племянница Гюзель оспорили его волю в суде. Вырученные от продажи деньги предполагалось перевести двум фондам, которые основал сам Нуреев (один – в Европе, другой – в Америке). Однако родственницы танцовщика усомнились в его намерении передать этим фондам контроль над своими активами. А когда друзья Нуреева обвинили их в корыстолюбии и алчности (при том, что танцовщик оставил им деньги по завещанию), они сослались на пожелание Нуреева передать свои личные вещи в музей, посвященный его жизни и творчеству. В завещании Нуреев действительно оговорил создание такого музея в Париже. Но вопрос о том, какие именно вещи должны были составить его экспозицию, стал предметом разногласий и препирательств. Только после того как оба фонда – наряду с другими уступками – согласились выкупить для будущего музея часть костюмов и фотографий Нуреева, Роза и Гюзель перестали препятствовать проведению нью-йоркского аукциона. И всего за несколько часов до его начала, в нескольких кварталах от аукционного дома, Гюзель со своими адвокатами встретилась с юристами обоих фондов и «Кристис», чтобы вычеркнуть из каталогов лоты, снятые с торгов. Уже столкнувшийся с иском одного из многочисленных любовников Нуреева, американский фонд под началом налогового адвоката танцовщика постарался избежать новых отсрочек и скандалов. А вот лондонские торги состоялись лишь в следующем ноябре. Однако обвинения и тяжбы продолжались еще долго после проведения обоих аукционов.

А вещи, которыми более всего дорожил сам Нуреев, находились всегда при нем, в дорожном чемодане: туфли, костюмы и прочие принадлежности для жизни на сцене. Ведь сцена, по признанию самого танцовщика, и была его истинным домом. Как проницательно заметил уже после его смерти Михаил Барышников, Нуреев «относился к сцене крайне серьезно в любом своем качестве – танцовщика, хореографа, руководителя. Для сцены он жил. И без нее он своей жизни не мыслил».

Глава 1

Распутица

В марте 1938 года Фарида Нуреева собрала свои пожитки и вместе с тремя маленькими дочками – восьмилетней Розой, семилетней Лиллой и трехлетней Разидой – села в транссибирский экспресс на небольшой станции близ своего дома в Кушнаренкове, маленькой уральской деревушке на полпути между Ленинградом и Сибирью. Ее муж, Хамет, замполит Красной армии, служил на самой восточной границе России, неподалеку от Владивостока, портового города на Тихоокеанском побережье.

Фарида с большой неохотой согласилась предпринять шестидневное путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. В свои тридцать три года она была беременна уже восемь с половиной месяцев и резонно опасалась, как бы у нее не начались роды прямо в поезде. А ведь ей нужно было еще присматривать за тремя своими девочками. Фарида также беспокоилась, что в наводненных солдатами и беженцами вагонах ей не найдется места, чтобы прилечь и отдохнуть, а детям нечем будет развлечься. Поезд делал две короткие остановки в день, но мартовские ветры были настолько суровы, что на улице в считанные минуты замерзали и начинали болеть уши. И еще Фарида тревожилась, что в поезде не окажется никого, кто бы смог ей оказать медицинскую помощь, если вдруг что-то пойдет не так. Этого Фарида на самом деле и боялась больше всего.

И все-таки ей не терпелось воссоединиться с мужем. И не хотелось откладывать поездку до рождения нового малыша – ведь после этого путешествие могло оказаться еще более обременительным. Так что, когда соседи заверили ее, что в том же поезде поедут два военных врача и еще одна семья из ее деревни, Фарида рискнула отправиться в путь длиною почти в шестьдесят три сотни километров! Миниатюрная, красивая женщина с печальными карими глазами, Фарида Нуреева только на вид казалась хрупкой. И слабовольной ее назвать было нельзя. Ее черные волосы, разделенные посередине пробором и аккуратно обвивавшие уши, окаймляли широкое и преисполненное достоинства лицо. Разве что кожа успела потускнеть от невзгод и тягот. За десять лет ее брака с Хаметом их жизнь безвозвратно изменили бурные социальные и политические вихри, пронесшиеся над страной. На протяжении нескольких поколений предки Хамета работали в поле, но этот вековой уклад поломала революция. При новом общественном порядке амбициозный Хамет сумел быстро перестроиться и охотно сменил халат бедного татарского крестьянина на униформу политрука, сулившую множество новых перспектив. Его продвижение по службе сопровождалось постоянными переездами на новые места. Фариде частенько доводилось оставаться неделями одной и приглядывать за маленькими детьми без мужниной помощи. Но, даже не имея возможности «пустить корни», Нуреевы продолжали жить среди своего народа и в привычном окружении, в какую бы татарскую деревню ни командировали Хамета.

А на этот раз поезд, следовавший на Дальний Восток, увозил Фариду все дальше и дальше от прошлой жизни. И, сев в него, маленькая женщина, невзирая на полученные заверения, не могла избавиться от навязчивых страхов. Она никогда прежде не пускалась в столь далекое путешествие и никогда не увозила дочерей из тихой и сравнительно безопасной уральской глубинки в потенциально опасный портовый город. Естественно, ее, как мать, мучал вопрос: какую жизнь она сможет обеспечить там своим детям? Особенно младенцу, чье появление на свет Фарида ожидала и с нетерпением, и с тревогой.

Пока транссибирский экспресс тащился по холмистым просторам Урала в Сибирь, минуя сотни неотличимых друг от друга небольших поселений и весело раскрашенных деревянных домишек, Фарида коротала время, рассматривая в окно пейзажи. Заснеженные степи, усыплявшие своей монотонной белизной, чередовались с призрачными лесами из могучих, суровых сосен и веселых серебристых берез. А Роза, Лилла и Разида – в полном восторге от нового приключения – носились по коридорам и тамбурам, с воодушевлением изучая поезд и лишь смутно догадываясь, как скоро явится на свет их новый братик.

17 марта у Фариды начались схватки. А до Владивостока оставалось еще три тысячи километров. Соседи, как и обещали, послали за докторами и расстелили в вагоне чистые белые простыни. Где-то после полудня Фарида родила мальчика. Услышав его первый крик, бегавшая по коридору Роза застыла в радостном изумлении и не заметила, как кто-то из проходивших мимо пассажиров защемил ей пальцы дверью. Крик девочки смешался с первым криком новорожденного брата.

Следуя мусульманскому обычаю, по которому имена детей должны были начинаться с той же буквы, что и имя первого ребенка, Фарида назвала сына Рудольфом[1]. Это имя она выбрала за его звучность, а вовсе не в честь Рудольфа Валентино, как иногда предполагали биографы[2].

Убаюканный на руках матери, единственный сын Нуреевых пустился в свою «одиссею», перенесшую его сначала с одного конца страны на другой, а потом вернувшую почти на половину пути назад. «Одиссею», растянувшуюся на 11 300 километров и выработавшую у Рудольфа стойкое и необратимое ощущение бездомности, отсутствия корней. Он всю жизнь будет воспринимать себя странником и никогда – человеком почвы: «Разве не символично, что я родился в пути, между двумя станциями. Видимо, мне суждено было стать космополитом. С самого начала я был лишен чувства «принадлежности». Какую страну или дом я мог назвать своими? Мое существование протекало вне обычных, нормальных рамок, способствующих ощущению постоянства, и оттого мне всегда представлялось, что я родился гражданином мира».

Начиная с места и времени рождения, жизнь Нуреева была полна неясностей. К сожалению, ни запись о его рождении, ни воспоминания его родственников не дают точных ответов на некоторые вопросы. И эта проблема преследует любого, кто пытается свести воедино отдельные подробности его раннего детства, пришедшегося на самые мрачные годы сталинской эпохи. Это не получилось даже у самого Нуреева, когда он, уже на склоне лет, попытался установить достоверно момент своего рождения (для составления астрологической карты). По семейному преданию, Рудольф родился после обеда. Но ни его сестра Разида, ни его племянница Альфия, жившие вместе с Фаридой Нуреевой, не помнили, чтобы мать танцовщика упоминала точное место его рождения на Транссибирской магистрали. Сам Рудольф, однако, в нем не сомневался. В своих мемуарах, послуживших основой для всех последующих жизнеописаний, он указал: «В тот момент, когда я родился, поезд мчался вдоль берегов озера Байкал, неподалеку от Иркутска». И в Иркутске его сестра Роза, тогда восьмилетняя, якобы сошла с поезда и побежала на почту – отправить отцу телеграмму с радостной новостью. Увы, свидетельство танцовщика опровергает география: транссибирский поезд прибывал в Иркутск до того, как проезжал вдоль Байкала[3].

Рудольф или его мать могли выбрать Байкал местом его рождения по одной простой причине: это самое большое и глубокое пресноводное озеро в мире было единственным чудом природы на всем бесконечном транссибирском маршруте. К слову сказать, мемуары Нуреева (скорее всего, написанные другим человеком) были опубликованы на Западе в 1962 году – во времена, когда проконсультироваться с непосредственными очевидцами события не представлялось возможным и когда многое из его биографии (в частности, ранняя история семьи) оставалось неизвестным даже самому танцовщику.

Рождение Нуреева было зарегистрировано 4 апреля 1938 года (через восемнадцать дней после родов) в поселке Раздольном, ближайшем к армейской базе Хамета. Изнуренной тяжелой дорогой Фариде пришлось собраться с силами, прежде чем она смогла доехать до этого поселка и зарегистрировать новорожденного, что, по закону, надлежало сделать в течение месяца.

Любопытно, что в свидетельстве о рождении Нуреева Раздольное числится не только местом регистрации, но и местом его появления на свет! Возможно, это канцелярская ошибка. А возможно, Фариде так было проще избежать бюрократических проволочек.

Независимо от точности деталей, рождение Рудольфа пришлось на самое нестабильное и суровое время: страна содрогалась в конвульсиях «Большого террора», а мир неумолимо двигался к войне. В тот самый месяц Германия аннексировала Австрию, а в Москве проходил третий из печально известных показательных процессов, по итогам которого были казнены семнадцать ведущих большевиков, включая партийного теоретика Николая Бухарина. За этим процессом проглядывала зловещая тень Иосифа Сталина, который к 1938 году путем террора, запугивания и масштабных чисток консолидировал в своих руках абсолютную власть. Сталинская чистка партии началась в 1934 году с убийства Сергея Кирова – популярного ленинградского партийного вождя, чье имя год спустя было присвоено Ленинградскому театру оперы и балета, в котором позднее оставил свой след Рудольф.

Убийство Кирова ввергло страну в состояние массовой истерии. Если предыдущие репрессивные кампании были нацелены на определенные социальные слои, то «Большой террор» открыл огонь по всему населению, устраняя не только членов партии, но и «всех тех, кто мог проявить инициативу, кто сохранял еще веру в моральные ценности, кто еще верил в революцию, кто верил во что-либо, кроме Сталина». В 1936 году на первом из московских показательных процессов старые большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев «сознались» не только в убийстве Кирова, но и в заговоре с целью убийства Сталина. И были расстреляны, а их признания засняты на кинопленку и демонстрировались по всей стране.

«Везде и всюду он [Сталин] видел ‘врагов’, ‘двурушников’, ‘шпионов’», – свидетельствовал Никита Хрущев. Детей настраивали против их родителей, друзей и родственников – друг против друга. Доносительство стало обычным делом. Доносы не только служили доказательством вины, но и расценивались как акт патриотизма, хотя обвинения почти всегда были ложными, вызванными страхом, пытками, завистью или злобой. Во время «ежовщины»[4], как окрестили страшный период с 1936 по 1938 год, «черные воронки» увозили своих жертв по ночам из домов и квартир, и о большинстве из них потом никто ничего не слышал. Многие люди исчезали на улицах, другие – из вагонов поездов. Для всего народа, кроме Сталина, – свидетельствует историк того периода, – эти годы «были кошмаром. Едва ли можно было найти кого-то, кто не просыпался в краткие ночные часы от стука в дверь. Человека вытаскивали из постели и отрывали от семьи и друзей, как правило, навсегда… Никто не мог быть уверен, что в следующий раз причудливая цепь обвинений не приведет к нему. Многие люди действительно постоянно имели с собой в ожидании ареста небольшой чемодан со всем необходимым». Жертвой репрессий мог стать и человек, снявший портрет Сталина при покраске стены, и семидесятилетний школьный учитель, пользовавшийся старым учебником с фотографией Троцкого. В 1937 году каждый день расстреливали примерно по тысяче человек.

К тому времени, когда Фарида Нуреева села в поезд на Владивосток, миллионы людей уже были осуждены на смерть и еще больше миллионов оказались в тюрьмах и лагерях в Сибири и на Крайнем Севере; уцелели в них немногие. «Если бы у меня была необъятная Сибирь, – заметил как-то Гитлер, – я не нуждался бы в концлагерях». В марте 1938 года население Гулага составило почти восемь миллионов; и только в одном из исправительно-трудовых лагерей в том году было расстреляно больше узников, чем за все предыдущее столетие при царской власти.

Выдающихся деятелей культуры также преследовали, расстреливали и отправляли в лагеря. Смелые эксперименты 1920-х годов были отвергнуты в пользу социалистического реализма, и партия стала единственным авторитетом и цензором во всех областях и сферах искусства. Артистов низвели до уровня государственных пропагандистов. Сталин лично просмотрел сценарий фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», вышедшего на экраны в 1938 году, после чего приказал вырезать сцену смерти Александра: «Не может умирать такой хороший князь!» От репрессий страдали и многие известные поэты. В год рождения Нуреева в одном из лагерей через несколько месяцев после своего ареста скончался Осип Мандельштам. Его вдова Надежда была убеждена, что террор сделал русских людей «психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке». Однако лозунги ежедневно напоминали советскому народу: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»

Да, Нуреев родился в поистине апокалиптическое время. Хотя одна из самых популярных тогда песен в стране декларировала: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».

Пусть и не благоденствуя в годы террора, родители Нуреева тем не менее верили, что помогают строить для своих детей более светлое будущее, нежели то, что им оставили в наследство их собственные родители. Конечно, жизнь в 1938 году открывала перед такими крестьянами, как Хамет и Фарида, больше возможностей, чем жизнь в 1903 году, когда в маленькой уральской деревушке Асаново родился отец Нуреева. С момента отмены крепостного права в России сменилось всего одно поколение, и родители Хамета оставались бедными крестьянами, татарами мусульманского вероисповедания, которые возделывали свою узкую полоску земли и с трудом сводили концы с концами, чтобы прокормить двоих сыновей, Хамета и Нурислама, и трех дочерей – Саиму, Фатиму и Джамилю. Убранство их избы – бревенчатого сруба на берегу реки Кармазан – было воплощением традиционного, патриархального сельского уклада, обусловленного обычаями и религией и изолированного от политических распрей в стране.

Изначально у семьи была фамилия Фазлиевы, а не Нуреевы. При рождении отец Рудольфа был наречен Хаметом Нурахметовичем Фазлиевым, а его отца звали Нурахмет Фазлиевич Фазлиев. Но в российской деревенской глубинке фамилии не были постоянно закреплены вплоть до XX в. Бытовала традиция наследственных прозваний, и мальчикам нередко присваивались фамилии, образованные от имени отца. Так, в Асанове за Хаметом закрепилась фамилия Нуриев – сын Нура (в переводе с татарского слово «нур» означает «луч, сияние»). А у татарских юношей еще было в обычае брать себе отчество по исконной фамилии отца. В итоге из своей родной деревни в город Казань Хамет Нурахметович Фазлиев уехал в середине 1920-х годов под именем Хамета Фазлиевича Нуриева[5]. Хамет единственный в роду сменил фамилию; остальные его родственники по-прежнему носят фамилию Фазлиевы[6].

Фазлиевы возводили свою родословную к Чингис-хану и монгольским завоевателям, вторгшимся на Русь в XIII веке. Льды и снега, прежде защищавшие границы Руси от захватчиков, не отпугнули этих воинов, окрещенных «монголо-татарами» и оказавшихся «устойчивыми перед сибирскими морозами». (Монголы вселяли в европейцев такой ужас, что те верили, будто их прозвали «татарами» потому, что явились они из самого Тартара – бездны, находящейся под Аидом, в которую Зевс низвергнул титанов.)

Сын Хамета всю жизнь гордился такой родословной; она гораздо сильнее, нежели связь с конкретным местом рождения, повлияла на его самоощущение. Рудольф Нуреев был татарином, а не русским. И кочевником – под стать его воинственным предкам. И если своим неукротимым характером в зрелости он и был обязан чему-то из прошлого, так это (по его собственному признанию) своим татарским корням, или, вернее, его романтизированному представлению о них.

Наша татарская кровь бежит быстрее, она всегда готова закипеть. И мне кажется, что мы более томные, чем русские, более чувственные. В нас есть своеобразная азиатская мягкость и в то же время пылкость наших предков, этих прекрасных немногословных всадников. Мы представляем любопытную смесь нежности и грубости – сочетание, редко встречающееся у русских… Татары быстро загораются, всегда готовы вступить в бой. Они непритязательны и пылки, а порой хитры, как лисы. Татарин в сущности – довольно сложное создание; таков и я.

В подростковом возрасте отец Рудольфа, воспитанный в традиционной мусульманской семье, мечтал стать рухани – священником. Следуя местным обычаям, он вместе со своим братом Нурисламом посещал деревенский мектеб (татарскую начальную школу, в которой до начала XX века образование было сугубо религиозным и осуществлялось по священным текстам мусульман). Там Хамет и Нурислам научились читать и писать на арабском, татарском и русском языках. Грамотность и знание русского языка сослужили Хамету пользу, когда он повзрослел и отказался от священничества в пользу партийной деятельности.

В 1920 году семья семнадцатилетнего Хамета и все их уральские соседи оказались под перекрестным огнем красноармейцев и белых контрреволюционеров, сражавшихся за контроль над этим регионом. Их противостояние раскололо местных жителей; некогда добрые соседи и даже члены семей обратились друг против друга. Если белые взывали к русской солидарности, то большевики получили поддержку татар и бедных крестьян, посулив им автономию и припугнув возобновлением эксплуатации в случае успеха контрреволюции. Одержав победу, красные выполнили свое обещание, пусть и частично: не предоставив татарам реальной автономии, Ленин создал для них республику и объявил древний монгольский город Казань ее столицей.

Через пять лет в Казань перебрался двадцатидвухлетний Хамет, надумавший делать карьеру в армии. Родители негативно отнеслись к его решению; они считали, что сыновьям следует остаться в родной деревне. Но, как и множество молодых людей крестьянского происхождения, Хамет видел в армейской службе путь к повышению своего социального статуса и получению важной партийной работы. С прицелом на вступление в партию Хамет представился местным партийцам, которые направили его для получения политической подготовки в советскую партийную школу. А ее работники разглядели в Хамете идеального кандидата – надежного, покладистого, грамотного – для учебы в кавалерийской школе.

Хамет закончил ее в 1927 году и вскоре после этого вступил в партию. Подобно большинству новообращенных того времени, он знал лишь азы раннего коммунистического учения, слабо представлял себе структуру партии и едва ли видел разницу между Лениным, Троцким и Марксом. Но он искренне верил в обещания большевиков – и в светлое будущее с высокоразвитой индустрией, и в равные для всех возможности для получения образования и карьерного роста. Урожденный грузин Сталин, так же как и Хамет, был незнатного происхождения и по-русски говорил с сильным акцентом. И так же как и Хамет, Сталин, закончивший в юности семинарию, мечтал о священничестве до своего обращения в большевика и смены фамилии[7].

Большевики с радостью пополняли свои ряды. За неимением прочной опоры в сельской местности им необходимо было усилить партийный контроль над недисциплинированным российским крестьянством и расширить свое влияние на подчиненную вековым традициям деревню. Быстрее всего этого можно было достичь, заручившись реальной поддержкой сельских жителей. (На тот момент девять из десяти жителей России были крестьянами.) И одной из мер на первых порах было привлечение на свою сторону представителей национальных меньшинств, в чем большевики весьма преуспели[8].

В Казани Хамет познакомился со своей будущей женой, Фаридой Аглиулловной – привлекательной, но очень застенчивой девушкой. Дочь татарских крестьян из близлежащей деревни Тугульбан, двадцатитрехлетняя Фарида не успела вкусить беззаботного детства. Когда ей было всего семь, тиф унес жизни обоих ее родителей. И Фариду – самую младшую из детей в семье – отправили в Казань, к ее старшему брату. Работник пекарни, он устроил девочку в местную исламскую школу; там Фарида научилась читать и писать по-арабски. И хотя дома она разговаривала на татарском языке, а со временем выучила и устный русский, до конца жизни Фарида писала только по-арабски. Когда брат женился, она взвалила на свои хрупкие плечи заботу о его сыне и стала фактически прислугой. Да и счастливой в доме брата она себя не чувствовала. Невестка невзлюбила Фариду и даже не старалась скрыть своего к ней презрения. Фарида не забыла тот день, когда, набирая воду из местного колодца, услышала сильный взрыв на расположенной поблизости электростанции. В панике бросив в колодце совершенно новые ведра, она побежала домой. Невестка рассвирепела и приказала Фариде вернуться обратно и достать их. Не в силах больше терпеть такое обращение и ощущая себя совершенно несчастной, Фарида решилась вскоре покинуть дом брата.

Она надеялась закончить в Казани курсы по подготовке учителей, но отложила свои планы на потом после встречи в 1927 году с двадцатичетырехлетним Хаметом Нуреевым. Обходительный, добрый, но решительный Хамет был красивым, широкоплечим молодым человеком с резкими татарскими скулами, густыми черными бровями, полными губами и пылким нравом, впоследствии унаследованным его сыном. Хамет был мускулист и крепок, а свои волнистые черные волосы, коротко остриженные по бокам, зачесывал с лица назад, демонстрируя «вдовий козырек». Возможно, не меньше его внешности Фариду привлекли перспективы Хамета: членство в партии и учеба в кавалерийской школе сулили важные назначения, а с ними и разные привилегии. Через много лет Хамет раскрыл Разиде, что ему понравилось в юной Фариде. «Знаешь, за что я полюбил твою мать? – спросил он дочь в редком порыве откровенности. – Она замечательно пела и танцевала». Это признание очень удивило Разиду, которая, как и остальные ее сестры, не привыкла к проявлениям любви у родителей и мало что знала об их жизни в молодости.

Фарида и Хамет поженились в Казани в 1928 году. В тот год Сталин утвердил первый Пятилетний план развития народного хозяйства – масштабную кампанию по индустриализации советской России и ее превращению из отсталой страны в сверхдержаву. К тому времени Фарида уже тоже вступила в партию. Общая татарская культура сплотила молодоженов, выросших в традиционных мусульманских домах. Но Фариду и Хамета объединяло еще кое-что, более важное: пламенная вера в торжество коммунизма[9]. «Для них революция была чудом, – признавал впоследствии их сын Рудольф. – Наконец появилась возможность послать детей в школу, даже в университет…»

Хамет заверил свою молодую жену: если она поработает, пока он не закончит кавалерийскую школу, тогда он будет обеспечивать их, пока она будет учиться на педагога. Но их соглашению суждено было осуществиться только наполовину. Осенью 1929 года, через год после заключения брака, Фарида в первый раз забеременела. Он «закончил свою учебу, хорошо, – сетовала она потом в разговоре с внучкой. – А я из-за детей так и не пошла никуда учиться».

В декабре того же года Сталин провозгласил начало новой революции – той, что навсегда разрушила традиционную российскую деревню и уничтожила самые крепкие крестьянские хозяйства. Если Ленин разрешил иметь частные подсобные хозяйства, то Сталин приказал их искоренить и провести на селе коллективизацию. Крестьяне лишились не только права продавать свое зерно, но и своих земельных наделов, крупного рогатого скота и орудий производства. И земля, и скот, и сельскохозяйственная техника передавались в колхозы под строгим контролем партийцев. Самые зажиточные крестьяне, так называемые кулаки, были объявлены врагами режима. «Мы должны сломить кулачество и ликвидировать его как класс», – призвал Сталин. В теории кулаками считались те, кто использовал наемную рабочую силу и имел корову, земельный надел или дом. Но это понятие было настолько расплывчатым, что на практике к кулакам могли причислить любого, кого недолюбливали односельчане или опасались власти, независимо от того, владел ли он какой-либо собственностью или нет. Весной 1930 года партия объявила о коллективизации половины крестьянских хозяйств. Ее результаты были разорительными. Многие крестьяне вырезали свой скот и уничтожили свои урожаи; четверть крупного рогатого скота и 80 % лошадей были забиты; производство зерна катастрофически сократилось, а самые предприимчивые и работящие крестьяне были расстреляны или сосланы в Сибирь, на Урал и Крайний Север[10].

По мере того как коллективизация набирала обороты, младших офицеров в срочном порядке направляли в сельские регионы для подавления протестов. В числе таких офицеров оказался и Хамет Нуреев. В начале 1931 года Хамет и Фарида с грудной дочерью Розой на руках уехали из Казани в село Кушнаренково, расположенное недалеко от Асанова – родной деревни Хамета. Там в ноябре того же года, через семнадцать месяцев после появления на свет Розы, у них родилась вторая дочь – Лилла.

Нуреевым отвели дом, конфискованный у сосланного кулака. Но, войдя в избу, они обнаружили, что там продолжали жить его жена и две дочери. Согласно семейным воспоминаниям в пересказе внучки, Хамет пожалел их и разрешил остаться в доме – благородный, но маловероятный поступок, учитывая обстановку того времени и его последующее повышение по службе[11].

Доподлинно неизвестно, каково было личное отношение Хамета к кулакам. Но можно довольно уверенно предположить, что, как и большинство коммунистов, он считал их паразитами. Показательно, что деревенские собрания Хамет открывал вопросом: «Кто еще против колхозов и советской власти?» И ни у кого не оставалось сомнений в том, что ожидало человека, подумывавшего о сопротивлении. И все же сопротивление было: кулаки поджигали сельсоветы, избивали и убивали коммунистов. Согласно семейному преданию, сам Хамет лишь чудом не распрощался с жизнью после того, как несколько кулаков сбросили его в ледяное озеро в разгар лютой зимы.

Поскольку по долгу службы Хамету приходилось покидать семью (иногда даже на несколько недель), Фарида частенько оставалась дома одна с двумя маленькими дочерьми. В одну из таких длительных отлучек мужа в 1932 году, когда страна была охвачена голодом, Фарида пошла к колодцу за водой. Дочек она оставила дома – ведь ей надо было нести ведра. Вернувшись, Фарида застала пятилетнюю Лиллу на улице, на холодном весеннем воздухе. Две маленькие девочки из их коммунального дома вывели малышку поиграть, «как будто она была куклой», – вспоминала потом единственная дочь Лиллы, Альфия. Вскоре после этого Лилла заболела менингитом. Помочь напуганной и отчаявшейся Фариде было некому. Ближайшая больница находилась от их села почти в тридцати девяти километрах, в Уфе. И добираться туда было тяжело – на дворе стоял апрель, период распутицы. Таявший снег и весенние дожди превратили деревенские улицы в зыбкое месиво. К тому моменту, когда Фарида привезла дочку в больницу, Лилла полностью оглохла. «Бабушка часто винила деда за то, что случилось с моей матерью, – рассказывала Альфия. – Будь он дома, она бы сумела привезти маму в больницу вовремя».

В 1935 году Фарида вновь оказалась в уфимской больнице – на этот раз, чтобы дать жизнь своей третьей дочери, Разиде. Фарида понимала, как будет разочарован Хамет. В мусульманских семьях мальчики ценились особо. Муж опять был в отъезде, и Фарида написала ему, что родила мальчика. Хамет примчался домой, как только смог, и пришел в полное смятение, увидев малышку.

Но наконец-то, 17 марта 1938 года, не доехав до пункта назначения, Фарида родила им сына – Рудольфа Хаметовича. Когда она с детьми прибыла во Владивосток, Хамет встречал их на вокзале – большом мраморном здании девятнадцатого века, смотрящем на бухту. И смог воочию убедиться, что у него действительно родился сын. Счастливый отец прикрыл младенца от ветра полами своей шинели.

Увы, таким мгновениям близости между отцом и сыном не суждено было повторяться часто.

Глава 2

Друг, религия, путь к лучшей доле

Крошечный Рудик познавал окружающий его мир – мир запахов, звуков и движений людей, готовившихся к сражению. Первые шестнадцать месяцев своей жизни он провел на базе дивизиона легкой артиллерии в Раздольном. Этот поселок располагался всего в девяноста шести километрах к северо-западу от Владивостока, незамерзающая бухта которого имела решающее стратегическое значение для российского флота. Южнее лежала Корея, восточнее – Китай. А до оконечности Японии от его берега было лишь около 640 километров. В 1938 году Владивосток тоже являлся центром сосредоточения войск, неуклонно возраставших по численности: угроза войны с Японией становилась все более реальной, то и дело вспыхивали боестолкновения. В июле того года, через четыре месяца после приезда Фариды и детей, взвод Хамета участвовал в боях с японцами на озере Хасан.

Вот в такой обстановке международной нестабильности и надвигавшейся войны родители Нуреева возобновили свою семейную жизнь, в которой товарищами по играм у их детей оказывались солдаты. Разида потом вспоминала, как они с сестрами заходились смехом, когда солдаты качали их на руках. Правда, однажды Хамету пришлось отвозить четырехлетнюю Разиду в больницу – после того, как один такой «нянь», не рассчитав силы, вывихнул девочке запястья.

В обязанности старшего политрука Красной армии входило политическое воспитание солдат, считавшееся не менее важным, чем военная подготовка. Хамет проповедовал рядовым красноармейцам заветы коммунизма: обучал истории революции, партии, армии и государства, разъяснял их задачи и цели. Главным историком в стране выступал Сталин, а учебником Хамету служил «Краткий курс истории Коммунистической партии», изданный осенью того же года. И надлежало следовать каждому слову, каждой букве этой «библии высокого сталинизма». Тот, кто по-своему интерпретировал события либо (что еще хуже!) искажал или отрицал «факты», рисковал оказаться в тюрьме или ссылке.

Чистки немилосердно выкосили ряды военных, и служба Хамета приобрела более зловещий характер. Он стал одним из цепных псов режима – именно такая роль изначально отводилась политическим комиссарам, должность которых после революции ввел Троцкий[12]. На посту Предреввоенсовета Троцкий настоял на пополнении рядов новой Красной армии «военспецами» – бывшими офицерами царской армии. Для контроля за ними и была предназначена система политических комиссаров. Ни один приказ не вступал в действие без двух подписей: командира и комиссара. И с самого начала отношения между кадровыми офицерами и политкомами отравляла подозрительность. (Если офицеры отчитывались перед Комиссариатом обороны, то комиссары подчинялись непосредственно Центральному комитету Коммунистической партии.)

В разгар «Большого террора» 1937 года ряды комиссаров резко приумножились. Помимо обучающей деятельности Хамету вменялось в обязанность укреплять моральный дух солдат и участвовать во всех военных операциях в своем регионе. И хотя Хамет был комиссаром низкого ранга, ему все равно доставались все блага армейских офицеров: зарплата вдвое большая, чем у обычного служащего (около пятисот рублей в месяц), лучшие бытовые условия, медицинское обслуживание, специализированные магазины и учреждения, в которых можно было купить товары и получить услуги, недоступные простому населению.

Увы, во времена, когда для обвинения было достаточно одного подозрения, никто – даже политический комиссар – не был застрахован от репрессий. «Я уволил 215 политработников, из них многие были арестованы, – докладывал по телеграфу Сталину в июле 1937 года Лев Мехлис, главный политический комиссар и палач Красной армии. – Чистка политического аппарата, особенно нижних рядов, далеко не закончена…»

И действительно, в тот месяц, когда родился Рудольф, чистки в армии достигли апогея, особенно в местах, где служил его отец и куда вскоре прибыл сам Мехлис. С 1937 по 1938 год было уничтожено как минимум 45 % командного и политического состава армии и военно-морского флота. В преддверии Второй мировой войны офицерскому составу был нанесен серьезный ущерб. Фактически Сталин уничтожил больше своих старших офицеров (чином от полковника и выше), чем гитлеровские войска в ходе войны.

Едва ли в подобных условиях Хамету Нурееву удалось не замарать рук. Даже если он и не расстреливал других офицеров самолично, он обязан был доносить в органы госбезопасности о предполагаемых предателях и информировать партию о любых проявлениях недовольства. По мнению американского историка-слависта Марка фон Хагена, Хамета Нуреева, возможно, не случайно командировали на Дальний Восток для восстановления стабильности в подкошенной террором армии; и такое серьезное назначение свидетельствует о заслуженном им доверии.

Более полное представление о роли Хамета в чистках составить сложно. С детьми, да и, наверное, с женой, он подробностями службы не делился, а архивы начали открывать – и то очень осторожно – лишь в 1990-х годах. Ясно одно: чтобы стать политруком и остаться политруком, Хамет должен был демонстрировать неизменную преданность партии и слепую приверженность постоянно менявшимся требованиям дня. А когда наступало время для решительных действий, он обязан был подавлять в себе любые сомнения и колебания. Иного выбора у Хамета практически не было: он вынужден был подчиняться, чтобы уцелеть. И Хамет уцелел! Превозмог все ужасающие обстоятельства. И в этом смысле (хотя, пожалуй, только в этом) его сын пошел в отца.

В июле 1939 года, когда Рудольфу было шестнадцать месяцев, Хамета Нуреева перевели в Москву. Семья снова села в транссибирский экспресс. Но на этот раз Нуреевы по дороге в столицу остановились на несколько недель в военном лагере Алкино на Урале. Алкино находилось неподалеку от Асанова, и Хамету с Фаридой представилась возможность показать своего Рудика родственникам Фазлиевым.

В Москве жизнь семейства улучшилась. В столице размещалось советское правительство[13] и штаб-квартира ПУ РККА (Политического управления Рабоче-крестьянской Красной армии), к которому принадлежал Хамет. Он служил в ведущем артиллерийском училище и сумел выхлопотать для своей семьи квартиру прямо на противоположной от него стороне улицы – в двухэтажном деревянном доме, окна которого выходили на железнодорожную пригородную линию на западной окраине города. Маленькая комната на верхнем этаже стала для Нуреевых первым после рождения Рудика «семейным гнездом». Днем детишки во дворе следили сквозь прогалы в заборе за грохотавшими мимо поездами. А по ночам тишину нарушали свистки проходивших составов. Кто знает, может быть, эти наблюдения и звуки разожгли в маленьком Рудольфе страсть к путешествиям и поездам?

На одной из немногочисленных сохранившихся фотографий того времени дети Нуреевых запечатлены стоящими в рядок по росту. Поношенная одежда и настороженные выражения их лиц свидетельствуют о тяготах их раннего детства. Одетый в матросский костюмчик пухленький и круглолицый Рудик с еще едва отросшими светлыми волосами смотрит в камеру пристально, без улыбки; в широко распахнутых раскосых глазах застыл вопрос.

И все-таки в семейной жизни это было время относительной безопасности и спокойствия, которых впоследствии Нуреевы лишились на многие годы. Днем Рудик ходил в детский сад со своей пятилетней сестрой Разидой, которая запомнила, как ее учили есть ложкой, потому что она неправильно держала ее в руке. Десятилетняя Роза занималась в своей школе гимнастикой, а Лилла училась читать по губам в специальной школе для глухих, хотя сестры и брат продолжали общаться с ней на языке жестов, который придумали сами.

Проживая напротив артиллерийского училища, дети продолжали считать солдат своими товарищами по играм. А те, спрятав Рудика и Разиду под полами своих шинелей, частенько проводили их в ближайший кинотеатр, куда маленьких детей не пускали. Конечно, Рудик был еще слишком мал, чтобы понимать суть увиденного. Но его завораживали незнакомые образы на экране, и кинофильмы открывали ему совсем другой мир, не похожий на все, что его окружало. Увы, счастливых (как, впрочем, и любых иных) воспоминаний о том периоде у него сохранилось мало. Да и их омрачила начавшаяся вскоре война.

На рассвете 22 июня 1941 года Германия вторглась в Советский Союз, застигнув советские войска практически врасплох. Тяжелые бомбардировщики германских люфтваффе с ревом проносились над западными границами страны, а на земле по каждой деревушке или городу на их пути вели огонь немецкие танки. Несмотря на многочисленные предупреждения, Сталин до последнего не верил в то, что Гитлер нарушит подписанный ими пакт о ненападении. А когда фюрер все-таки это сделал, советский вождь впал в шок и удалился на подмосковную дачу, предоставив своим командирам и народу рассчитывать на самих себя. Только через две недели он наконец выступил по радио с речью.

Когда из трескучих радиоприемников разнеслась весть о германском вторжении, Рудольф и Разида находились на экскурсии под Москвой, в составе детсадовской группы. Фарида сразу же поспешила вернуть их домой. Через неделю пал Минск, и Хамет Нуреев был отправлен на западный фронт, где ему довелось послужить и солдатом, и политруком в артиллерийской части. Отсутствие отца на протяжении нескольких лет не могло пройти даром. Хамет стал чужим для своих детей – «тенью», способной только пугать издалека.

Оставшаяся в Москве одна, с четырьмя детьми, Фарида жила в постоянном страхе перед германскими бомбежками. Из ночи в ночь она спала вполглаза, чтобы при первых же звуках воздушной тревоги броситься с детьми в бомбоубежище, оборудованное в ближайшей станции метро.

Спустя шесть недель после начала войны Фариду с детьми эвакуировали в Челябинск вместе с семьями других военнослужащих. Поверив словам Сталина о скором окончании войны, они бежали из столицы с одной-единственной тележкой с личными вещами. Среди них был семейный радиоприемник, который вскоре стал единственным связующим звеном с внешним миром. Сестра Рудольфа, Разида, запомнила, в какой спешке они собирались: «По-моему, мы не взяли с собой даже зимней одежды, потому что надеялись быстро вернуться».

Челябинск находится в полутора тысячах километров к востоку от Москвы – шестнадцать часов езды поездом в мирное время. Нуреевы провели в пути двое суток – из-за немецких бомбардировок этого района поезд вынужден был делать остановки, не предусмотренные расписанием. По приезде им пришлось зарегистрироваться в местном колхозе. В очереди с ними стояла маникюрша, которая привезла с собой столько шляпок, что Фарида Нуреева приняла ее за жену партийного начальника. А насколько далеко они оказались от города, ей стало ясно, когда солдат, проводивший регистрацию эвакуированных, поинтересовался у обладательницы шляпок, кем она была по роду занятий. Слова «маникюрша» он не знал и несколько раз переспрашивал женщину. А потом сдался и велел секретарю: «Запиши просто: проститутка».

Темная, насквозь продуваемая изба в селе Щучьем, куда определили жить Нуреевых, стала для Рудольфа уже третьим домом. Она была сложена из глиняных кирпичей и крыта липовой корой. Ни водопровода, ни уборной в ней не было, а пол был земляным. Внутри стояла большая печь с лежанкой, скамейки вдоль стены и стол. В зимние месяцы Фарида спала на печи, а дети – на старых матрасах, расстеленных по полу. Единственную комнату они делили с другими семьями беженцев, и Рудик быстро усвоил, что «все ценное автоматически поступало в общую собственность». У мальчика «не было никаких шансов расти вне коллектива». А его сестра Разида не забыла о привилегиях для семей офицеров рангом выше: «Мать мне говорила, что москвичам, приехавшим вместе с нами, предоставили жилье, несравнимо лучшее нашего». Фарида остро переживала такую несправедливость. Через тридцать четыре года ей довелось встретиться в Уфе с одной из женщин, с которой ее эвакуировали из Москвы. Заняв с внучкой очередь, Фарида столкнулась с ней лицом к лицу. И «не захотела стоять с ней рядом, – рассказывала потом Альфия, – потому что помнила, что, когда их эвакуировали в ту деревню на Урале, к ним отнеслись как к людям второго сорта, считая их местными. Той женщине из Москвы – жительнице большого города – тут же выделили целый дом с печью, а бабушке с детьми пришлось жить в холодной лачуге».

Жизнь в военное время в далекой башкирской деревне была одинокой и трудной. И именно там у Рудольфа Нуреева сформировалось большинство детских впечатлений об окружающем мире. «Ледяной, темный и сверх того голодный мир», – так он охарактеризует его в своей «Автобиографии». Зима длилась в тех краях с октября по апрель – а зима 1941 года выдалась особенно суровой. В те «стылые месяцы, – писал один историк, – белый снежный покров степей как будто заволакивал деревни, в которых не было ни изгородей, ни заборов, способных нарушить его монотонность». Маленькому Рудику огромные сугробы по обеим сторонам единственной деревенской улочки казались «грязными холмами вдоль узкой страшной тропы». Он запомнил, как играл на этой улочке – всегда один, «никогда ни с кем не дружил», и как уплывал в лодке «на середину зеленого озера, плача и крича от страха». Но страшнее всего был постоянный гложущий голод. Единственным продуктом, который можно было достать, оставалась картошка. Мяса и фруктов в этом мире не существовало – вот почему Нуреев назовет потом мрачный период своего раннего детства «картофельным». Пламя в их убогом примусе едва теплилось, и картошка варилась так долго, что Рудик часто засыпал, так и не дождавшись ужина. И Фариде приходилось кормить спящего сына с ложки. А поутру мальчик ничего этого не помнил и жаловался на то, что остался без ужина. Его сестры жаловались редко, но Рудик, как позже рассказывала Фарида, «плакал все время». Жестокое недоедание выработало в мальчике инстинкт выживания, оставшийся с ним на всю жизнь. Вместе с Нуреевыми в доме проживала пожилая русская деревенская чета. Крайне набожные христиане, они увешали свой крошечный уголок иконами, которые по религиозным праздникам освещала маленькая лампадка. Каждое утро старики будили Рудика и уговаривали помолиться вместе с ними, а в награду предлагали кусочек козьего сыра или несколько сладких картофелин. Сонный мальчик уступал, вставал на колени и бормотал слова, смысла которых не понимал. А потом просыпалась мать и пресекала попытки стариков обратить его в свою веру. Для коммунистки и атеистки, какой стала Фарида, религиозная практика была отсталостью, пережитком старой России, поощрять который было недопустимо. Но для ее упрямого и голодного сына «странные слова» означали лишнюю порцию еды, и их стоило пробормотать, даже рискуя вызвать у матери ярость[14].

Фотографии тех лет запечатлели суровое изможденное лицо Фариды, ее оплывшую, раздавшуюся фигуру. Но они не отражают той неисчерпаемой силы, которую она передала своим детям. Мать «никогда не жаловалась, – вспоминал потом Рудольф. – Она могла, не повышая голоса, быть очень строгой». Фарида редко улыбалась, и сын не мог припомнить ни одного случая, когда бы она «громко рассмеялась». И позже соседи вспоминали ее только серьезной и погруженной в заботы. Не расположена была Фарида и к внешним проявлениям любви. «У нас не было принято проявлять нежность, целовать или и обнимать друг друга, – вспоминала Разида. – Татарам не свойственно выказывать свои чувства. Мы довольно сдержанные. Это у нас в крови».

Возможно, эмоциональную сдержанность Фариды можно объяснить ее собственным, крайне тяжелым детством. Рано осиротев, она не нашла ни участия, ни тепла в доме брата. Да и вся ее последующая жизнь представляла собой бесконечную борьбу. За годы лишений, отсутствия постоянного хорошего жилья, недоедания Фарида привыкла к трудностям. А тяготы военных лет закалили и ожесточили ее сердце еще больше. Да и поводов для веселья, увы, не было. С фронта продолжали приходить пугающие вести, смерть преследовала живых. «Почти каждая семья вокруг нас оплакивала сына, брата, мужа, погибших на войне», – вспоминал Рудольф. Но хоть это горе обошло Нуреевых.

Чем меньше будешь бегать, тем меньше будешь ощущать голод, – уверяла сына мать. Но Рудик игнорировал ее совет – он просто не мог долго усидеть на месте. И однажды обжег себе живот, опрокинув их маленький примус с кастрюлей кипящей воды, в которой к обеду варилась картошка. Мальчика пришлось везти в больницу в Челябинск. Поездка в большой город взволновала Рудика. А когда вокруг него засуетились все взрослые, он и вовсе позабыл о боли. Мать купила сыну цветные карандаши и картинки-раскраски с изображениями коров (его первые личные вещи!). Врачи и сестры заботливо хлопотали над ним. «Доктора и медсестры ухаживали за мной так, будто я был единственным пациентом во всей больнице. Это принесло мне, ребенку, первую в жизни большую радость», – признавался потом повзрослевший Рудольф.

Рудик был любимцем Фариды, и крепкая молчаливая связь, установившаяся между сыном и матерью, сохранилась на всю жизнь. Фарида была с Рудиком гораздо терпеливей, прощала его быстрее и, в отличие от дочерей, никогда не шлепала. Похоже, лишь он мог заставить ее проявить ту нежность и ласку, что еще сохранились в ее сердце. Впоследствии Рудольф с теплотой припоминал каждую строчку истории, которую мать вечерами рассказывала ему перед сном, чтобы отвлечь от мыслей о еде. Эту историю он «обожал» и мог слушать бесконечно. И даже у зрелого Рудольфа она всегда вызывала улыбку[15].

В попытке «вырваться» из комнаты с десятком обитателей, спастись от детского одиночества четырехлетний Рудик обратил внимание на радио. Теперь он мог часами неподвижно сидеть и с упоением слушать музыку, любую!

Музыка стала его первой страстью, вскоре породившей и вторую – танец. Именно в музыке он всегда потом искал утешения в моменты одиночества. На протяжении всей своей жизни Нуреев старался иметь под рукою пластинки или музыкальные инструменты, которые он начал коллекционировать сразу, как только позволили средства. «С самого начала я видел в музыке друга, религию, путь к лучшей доле». То же самое можно сказать и о его сестре Лилле. Несмотря на глухоту, она любила петь и иногда даже реагировала на некоторые звуки радио. Подметив это, Фарида заключила, что Лилла могла бы стать певицей. У нее были «хорошие голосовые связки», и, возможно, она питала пристрастие к музыке, хотя не могла слышать ни одной ноты.

Глава 3

Прозрение

Не прошло и года, как Нуреевы покинули Москву, а им уже снова пришлось сменить место жительства. На этот раз они переезжали из Щучьего в расположенную неподалеку Уфу, столицу Башкирской Автономной Советской Республики. Там со своим семейством жил брат Хамета, Нурислам. Только, как и большинство молодых мужчин в то военное время, сам Нурислам находился на фронте. Нуреевы приехали к его жене и маленькому сыну, поделив с ними крошечную комнатушку на верхнем этаже двухэтажного деревянного дома по улице Свердлова. Отстроенная на правом берегу реки Белой, Уфа стоит на холмах, один из которых возвышается за городской площадью. А в названиях ее улиц запечатлелась русская история: Пушкинская, Коммунистическая и улица Октябрьской Революции ведут к главной артерии исторического центра – улице Ленина, параллельно которой слева тянется улица Карла Маркса.

В прошлом городские улицы были прямыми и незамощенными, и добраться до местной булочной и магазина можно было на трамвае либо пешком. В дождливое время дороги размывало, и они превращались в черное месиво. Из-за грязных улиц Уфу еще на заре XX века называли «чертовой чернильницей». И даже обычно красноречивый Максим Горький, побывавший в ней в 20-х годах, затруднился воспеть ее прелести. «Город какой-то приземистый, – замечал писатель. – Такое впечатление, будто он приник к земле, а не стоит на ней». Вдоль дорог стояли бедные, хлипкие домишки из неотесанных бревен, высотою не более двух этажей. И лишь некоторые из них украшали декоративные стрехи с затейливой резьбой – «деревянные кружева». Летом во дворах уфимцы возделывали огороды, и там же, фактически на улице, стояли деревянные уборные, которыми они пользовались круглый год. Вдоль реки росли куртины берез и яблонь, а со временем прибавились рябины (многие из них посадили Рудольф, его сестры и соседские ребятишки). Унылый облик города скрашивал лишь окрестный ландшафт – леса, холмы и две извилистые речки.

Сейчас на месте многих срубов высятся советские блочные многоэтажки, а сохранившиеся деревянные дома окрашены в темно-коричневый цвет. Но некоторые жилые улочки так и остаются немощеными и по-прежнему выглядят безрадостными и неухоженными. Улицы Свердлова и Зенцова в центре района, где довелось жить Нуреевым, испещрены колдобинами и в сырую погоду хлюпают грязью. Центр Уфы, даже с кирпичными домами, заасфальтированными дорогами и трамвайными линиями, кажется отставшим от времени, напоминая городки американского Среднего Запада 1930-х годов. Западные веяния, столь ощутимые в Москве, в Уфе практически не заметны; воздух в городе загрязнен промышленными отходами, и в нем до сих пор маячат огромные и зловещие статуи Ленина, а купить фрукты и овощи проблематично. Бизнес в городе с населением, превышающим миллион человек, ведется только в рублях[16], хотя в других крупных городах страны предпочтительной валютой сделался американский доллар. Даже высокопоставленные правительственные чиновники проживают в квартирах многоэтажных домов, куда западный человек побоится войти; зловоние и разруха в подъездах напоминают трущобы американских гетто.

Но во все времена Уфа отличалась гостеприимством. Гостей потчевали традиционными кушаньями, в частности пельменями; под красивые тосты обносили кумысом – национальным напитком башкир, приготовляемым из ферментированного кобыльего молока и обладающим целебной силой[17].

Еще не так давно ждать связи с другими городами страны – через центральную телефонную станцию – нередко приходилось часами, а связи с Западом в 1996 году практически не было. В музее Рудольфа Нуреева, устроенном в одном из залов Уфимского оперного театра, имеется видеомагнитофон, но записей каких-либо выступлений танцовщика на западных сценах нет. «Если бы вы смогли нам хоть что-нибудь привезти, мы были бы вам чрезвычайно признательны», – умоляла куратор музея Инна Гуськова. Когда-то она проживала через дорогу от Нуреевых. А потом переселилась в дом на той же самой улице, только через несколько домов от того, в котором выросла. (Как и многие другие люди, окружавшие Нуреева в детстве.)

К моменту приезда Нуреевых в 1942 году в Уфе находилось множество промышленных предприятий, работавших на нужды фронта[18]. В ходе сталинской индустриализации 1930-х годов на Урал, и в частности в Уфу, были переведены важнейшие предприятия; выросли десятки новых заводов и фабрик. Сталин считал богатый минеральными рудами Урал идеальным центром для развития тяжелой промышленности. Защищенные горами предприятия находились в безопасной дали от российских границ и могли снабжать страну боеприпасами, станками, двигателями, боевыми машинами и нефтепродуктами, необходимыми в условиях войны. Уфа, в которой располагался ведущий газобензиновый завод, нефтеперерабатывающий завод и один из крупнейших заводов по выпуску двигателей внутреннего сгорания, приобрела статус «закрытого»[19] города и вскоре исчезла с географических карт.

Местные власти кормили Фариду обещаниями предоставить ей с детьми отдельное жилье, но всякий раз, когда она наведывалась в выделенную квартиру, она оказывалась уже занятой. И ее семье не оставалось ничего другого, как и дальше жить у родных. От тех жутких жизненных условий легко было прийти в отчаяние; подтверждением тому воспоминания Рудольфа: «Не могу подыскать слов, чтобы описать царивший в душе сумбур… Каким-то чудом нам удавалось вести это кошмарное существование, не доходя до ненависти, до той черты, когда люди просто не выносят вида друг друга».

Чувство бездомности только усилилось, когда Фарида получила от Хамета известие о том, что в их московский дом попала бомба. (Бомба не взорвалась, но от ее падения здание серьезно пострадало.) В письме Хамет рассказал, что ходил взглянуть на их квартиру и обнаружил ее полностью опустошенной. Остались только две фотографии на стене – его и Фариды. Хамет приложил эти снимки к письму.

В августе 1942 года Хамет, уже в звании майора, служил на Западном фронте. Он очень огорчался из-за того, что не мог наблюдать за первыми годами жизни сына. В одном из немногих писем, которые ему удалось послать домой с фронта, Хамет писал Рудольфу:

«Привет, мой дорогой сын Рудик! Большой привет всем: Розе, Разиде, Лилле и маме. Я жив и здоров. Твой отец, Нуреев».

Конца и края войне видно не было, и, чтобы прокормить детей, Фариде приходилось обменивать на продукты гражданскую одежду и обувь Хамета. «Папочкин серый костюм оказался довольно вкусным», – шутили дети, подразумевая полученные за него продукты. А Фариде продажа мужниных вещей, скорее всего, стоила больших душевных терзаний; мысли о том, что она, возможно, никогда уже не увидит супруга, наверняка, закрадывались ей в голову.

Многие родственники Хамета по-прежнему жили в Асанове, в тридцати восьми километрах от Уфы. И в поисках еды Фарида иногда ходила туда пешком. Тридцать с лишним километров в одну сторону, тридцать с лишним километров обратно. Только стойкость и забота о детях помогали Фариде преодолевать такие расстояния. Обычно она брала с собой в эти двухдневные походы Розу, но однажды, в разгар зимы, ушла одна. Выйдя в сумерках из леса, за которым начиналась деревня, она увидела вокруг себя множество желтых огоньков. Поначалу Фарида приняла их за искры костра, но это оказались сверкавшие глаза волков. Оголодавшие звери тоже бродили возле деревни в отчаянных поисках пищи. Одинокая, уставшая и насквозь продрогшая женщина быстро подожгла одеяло, в которое куталась вместо шали, и отогнала хищников. Побоявшись напугать детей, Фарида рассказала им о встрече с волками только спустя много лет. Нуреев, вспомная эту историю в своей «Автобиографии», отдал должное храбрости матери: «Отважная женщина!»

Поскольку мать целый день проводила на работе – сначала в пекарне, потом на конвейере нефтеперерабатывающего завода, – Рудик и его сестры постоянно были предоставлены самим себе. При переезде в Уфу Розе было почти двенадцать, и она играла со старшими детьми, а Разида, Лилла и Рудольф, более близкие по возрасту, играли с малышами, собиравшимися в общем дворе. Рудик рос слабым и хрупким мальчиком; не обладая достаточной физической силой, чтобы дать сдачи, он нередко становился объектом насмешек. Маленький ростом и очень чувствительный, Рудик не любил драться, как его ровесники-сорванцы. А когда ему угрожали или провоцировали, он бросался на землю и плакал, пока мучители не оставляли его в покое. Компании мальчишек Рудик предпочитал общество девочек – своих сестер и их подружек, хотя те тоже считали его слабаком и поддразнивали. Единственным защитником малыша стал его сосед Костя Словоохотов; будучи всего на год или на два старше, он жалел Рудика и приходил на помощь всякий раз, когда другие дети начинали его задевать.

Одной из немногих любимых игр Рудика были прятки, но, к большому огорчению мальчика, ему чаще приходилось искать других. Естественно, это подстраивали девчонки. Одна из них, Аза Кучумова, впоследствии дородная певица-сопрано Уфимской оперы, не забыла, как жаловался ей Рудик: «Почему это я всегда должен тебя искать? Я тоже хочу прятаться!» Когда наступало лето, дети сбегали по извилистой тропке к реке Белой, купались и плавали. А в зимние холода катались по замерзшему озеру на самодельных коньках.

Распорядок и ритм семейной жизни задавали домашние ритуалы. Каждое воскресенье Рудик с сестрами, прихватив березовые веники, чтобы похлестать ими себя в парилке, сопровождали мать в местную баню. По вечерам все собирались на коммунальной кухне, в которую из их комнаты вел узкий коридор. В большинстве уфимских кухонь стояли печи, топившиеся дровами или углем; в некоторых было электричество, но отсутствовал водопровод; чтобы продукты не портились, зимой их хранили в холщовых мешочках на подоконниках. В Москве Фарида, как жена военного, имела возможность отовариваться в специальных магазинах, но в Уфе таких магазинов не было. В ожидании ужина Рудик и Разида обычно играли в шашки. «Когда он выигрывал, все было хорошо, – рассказывала потом Разида. – Но стоило ему проиграть, как он тут же заявлял: “Ты жульничаешь, я больше не хочу с тобой играть!”»

Настоящей дружной семьей Нуреевы ощущали себя после ужина, когда дети, сидя рядом с матерью и попивая чай, занимались шитьем или читали при свете керосиновой лампы. «Это было самое лучшее время», – признавала Разида. Дети брали книги в библиотеке и читали их вместе, забившись под одеяло. Больше всего им нравились романы Жюля Верна. Роза и Разида читали Рудику эти романтические истории о путешествиях и приключениях, пока он, завороженный предвкушением чуда, не погружался в сонные грезы.

Когда для Рудика настало время пойти в подготовительную группу детского сада, размещавшегося в переоборудованном армейском бараке через дорогу от дома, мать надела на него пальто Лиллы и понесла на занятия на закорках – ни обуви, ни подходящей одежды у мальчика не было. А в группе дети подняли его на смех. Рудик испытал и унижение, и страдание. Он решил, что сверстники встретили его так, потому что он показался им нищим. Впоследствии Нуреев утверждал, будто даже слышал – в тот первый день в группе – как дети обзывали его «побирушкой». Но двое однокашников объяснили тот случай иначе. По их словам, ребята потешались над мальчиком совсем по другой причине. Уж больно нелепо он выглядел в девчачьем пальто! Как бы там ни было, Рудик сразу почувствовал себя чужаком, отверженным, прежде чем сумел влиться в коллектив.

«Мы все тогда жили плохо, – рассказывала жившая с ним по соседству Инна Гуськова. – В те годы ни у кого ничего не было, и мы бы не стали насмехаться над кем-то из-за того, что он был беден. Моя мать давала мне с собой на занятия две картофелины и наказывала делиться с голодными ребятами». Но в глазах маленького Рудика дети, имевшие возможность делиться едой, выглядели настоящими богачами. «В тот день я узнал о классовых различиях: меня потрясло, что многие дети в школе были намного богаче меня, лучше одеты и, главное, лучше накормлены». Даже по меркам того времени семья Нуреевых жила хуже других, подтверждает еще один однокашник, «но я никогда не слышал, чтобы кто-то называл Рудика нищим». Во время войны уровень жизни многих местных жителей изменился не так резко, как у эвакуированных семей вроде Нуреевых, вынужденных бросить все свое имущество в Москве.

Опасаясь в любой из вечеров остаться без ужина, Рудик непременно старался позавтракать дома, хотя в группе его ожидал второй завтрак. На расспросы воспитательницы о причинах опоздания мальчик неизменно отвечал: «Я ведь не могу прийти на занятия, не позавтракав». «Ты же знаешь, что тебя здесь накормят», – напоминала ему учительница, а Рудик слушал ее и недоумевал: «Как же она не поймет, что у меня появилась возможность есть по утрам два раза, и я просто не могу упустить такой шанс?»

Впрочем, не одни унижения испытывал Рудик в детском саду. Были там и мгновения радости. В тот год мальчик познакомился с башкирскими танцами под простые народные напевы. И оказалось, что ему достаточно было один раз увидеть движение, чтобы запомнить его и повторить; подспорьем мальчику в этом служил музыкальный слух. А звонкие песни кружили голову и переполняли восторгом. Вернувшись домой, Рудик пел и танцевал, пока не наступало время сна. Его сосед Альберт Арсланов тоже любил танцевать и скоро сделался ему единственным близким другом. Маленький черноволосый татарский мальчик с черными бархатистыми глазами, Альберт стал первым, с кем Рудик мог поделиться своими мыслями и мечтами.

Заметив, с каким пылом они оба танцевали, учителя пригласили ребят в детский ансамбль, быстро снискавший популярность у местных жителей. Первый концерт Рудольфа состоялся в уфимском госпитале, куда детей направили развлекать раненых, доставленных с фронта. Выступление Рудольфа и Альберта даже заснял оператор для новостной кинохроники, и затем ребят свозили в городской кинотеатр «Октябрь», чтобы они смогли увидеть свой танец на экране. Но себя в кадре Рудик не узрел – его вырезали. «Думаю, – вспоминал потом Нуреев, – я просто не походил на типичного татарина; я был русым, а почти все татары черноволосые».

Тем не менее о его таланте скоро заговорили соседи. «Ты должна послать его учиться в Ленинград!» – убеждали они Фариду. Та спокойно выслушивала похвалы и отмалчивалась. Ни к чему было обнадеживать мальчика. Ленинград находился за две тысячи километров, там шла война. И лишь спустя много лет после того, как сын покинул дом, Фарида призналась, как сильно им гордилась. Ее Рудик, говорила она внучке, «был самым лучшим танцором в детском саду».

В семь лет Рудольф пошел в настоящую школу. В местной мужской школе № 2 во всех классах висели портреты Ленина-гимназиста. Обучение шло в основном на русском языке, хотя некоторые уроки проводились на татарском. И каждый день начинался с пения любимой советской «Песни о Родине»:

- Широка страна моя родная,

- Много в ней лесов, полей и рек!

- Я другой такой страны не знаю,

- Где так вольно дышит человек.

Рудольф и Альберт – или Рудька и Алька, как они называли друг друга, – сидели за одной партой. Но их часто рассаживали за разговоры во время уроков. Ребята жили всего через дом друг от друга и могли перекрикиваться через улицу. Все соседские мальчишки играли в войну, вооружившись самодельными деревянными саблями. А Рудольф, хотя и сделался с возрастом храбрее, все равно выделялся среди сверстников и не вписывался в их компанию. «Эй, Адольф!» – дразнили его мальчишки, и не только из-за созвучия имен, но и из-за светлых непричесанных волос, торчавших в разные стороны, как у Гитлера в гневе. Выход у мальчика был один – поддержать шутку. Как только кто-нибудь кричал ему «Адольф!», Рудик делал суровое лицо и прикладывал под нос свой гребень, имитируя гитлеровские усы. Правда, по словам Альберта, усилия его друга пропадали впустую: «Мальчишки все равно не воспринимали его всерьез».

Судя по всем сохранившимся свидетельствам, Альберт действительно понимал Рудольфа, как никто больше в целой Уфе. Любопытно другое: несмотря на то что и члены семьи, и бывшие одноклассники, и сам Альберт считали их с Рудиком неразлучными друзьями, Нуреев ни разу не упомянул его имени в своей «Автобиографии». Возможно, он хотел оградить Альберта от неприятностей – ведь книга вышла в свет в 1962 году. Но вероятнее другое: детские воспоминания для Рудольфа ассоциировались все же с одиночеством. В памяти одноклассников он остался замкнутым мальчиком, всегда державшимся особняком. По мнению Инны Гуськовой, дружившей со всеми детьми Нуреевых, он «с большим трудом сближался и заводил с кем-то дружбу». И даже Альберт, считавший его общительным мальчиком, вспоминал моменты, когда Рудька вдруг становился «задумчивым, тихим и уходил в себя».

Сам Нуреев красочно живописал свое одинокое детство в Уфе. И при чтении его мемуаров создается впечатление, будто общению с людьми он предпочитал мир собственного воображения. «Я проводил досуг, слушая музыку, непрерывно лившуюся из нашего радио, или взобравшись на свой наблюдательный пункт» – небольшой холм, в трех километрах от дома. Подъем того стоил. С вершины холма открывался замечательный вид на уфимский железнодорожный вокзал. И Рудик просиживал там без движения часами, наблюдая за поездами и представляя себе края, в которые они направлялись, – не холодные и мрачные деревни, какие он уже повидал, а экзотические страны, о которых он узнал из романов Жюля Верна. «Мне нравилось представлять, будто эти поезда уносят меня куда-то», – спустя годы признался Нуреев.

Вторая мировая война закончилась в Европе 9 мая 1945 года, и вскоре Нуреевы услышали новость о прибывающем в Уфу военном транспортном составе. В городе с волнением ждали отцов, сыновей и мужей. В назначенный день Рудольф с матерью и сестрами поспешили на вокзал встречать с фронта Хамета Нуреева. Прождали они зря: отец так и не приехал, и Нуреевы гурьбой побрели домой, огорченные и встревоженные. «А потом мы получили от отца письмо, – вспоминала Разида, – отец еще на год остался в Германии. Он даже написал, что, возможно, заберет нас туда, но так и не сделал этого. Наше разрешение на возвращение в Москву еще действовало, и мать очень хотела вернуться, но отец был против». Хамет воевал на Втором Белорусском фронте, участвовал в форсировании реки Одер перед взятием Берлина, а потом служил под Берлином политическим инструктором в советских оккупационных войсках.

К концу 1945 года Нуреевы прожили в Уфе уже почти два года и, наконец, начали пускать корни. Путешествовать с окончанием войны стало легче, но, учитывая огромные расстояния, долгие зимы, систему внутренних паспортов и необходимость прописки, жители Уфы оставались отрезанными от больших городов Советской империи. Поезд до Москвы шел два дня, до Ленинграда еще дольше, а лишних денег на разъезды у людей не было[20].

И все же, несмотря на свою изоляцию, Уфа не была культурно отсталой. После революции многие представители московской и петербургской интеллигенции, ставшие для нового режима «нежелательными элементами», были высланы на Урал и в другие места на севере и востоке. Оторванные от своей космополитической среды, разбросанные по провинциальным городкам, они стали своеобразными проводниками культурного обмена между разными регионами страны. В 1940-х годах в Уфе проживали бывшая балерина Мариинского (тогда Кировского) театра и бывшая балерина Русского балета Дягилева. И обе стремились передавать свой опыт новому поколению.

Происходили в Уфе и другие события, способствовавшие самоопределению юного Нуреева. В год его рождения в городе открылся новый оперный театр[21], а в 1941 году, за год до переезда в Уфу его семьи, была создана первая балетная труппа. На развитие уфимского балета большое влияние оказала легендарная ленинградская балетная школа, в которой, по распоряжению местных властей, прошли обучение несколько солистов молодой труппы. А в годы войны Уфимская труппа отличалась особым блеском – в ней нашли приют артисты, эвакуированные из московского Большого театра и ленинградского Кировского театра.

Рудольф впервые перешагнул порог Башкирского государственного театра оперы и балета в семилетнем возрасте, в канун нового 1945 года. И с того момента он уже не сомневался в своем призвании. Хотя мать купила на спектакль только один билет, она каким-то чудом умудрилась сквозь толпу у входа протащить с собой в зал всех четверых детей. Стоило Рудику переступить порог театра, и его мир волшебно преобразился. Театр предстал перед мальчиком ослепительным чертогом зримых чудес, местом, «в котором ты ждешь встречи с волнующей волшебной сказкой». Все, на что только ни падал взгляд мальчика, возбуждало его любопытство. Впервые сидя в красном бархатном кресле, он разглядывал прекрасных женщин, смотревших на него с расписного потолка. Потом его глаза приковала гипсовая лира, украшавшая карниз сцены. Еще миг – и под хоровод разноцветных огней, заплясавших на занавесе, зазвучала музыка.

Начался балет «Журавлиная песнь», поставленный в честь основания Башкирской республики[22], – поучительная история о добродушном пастухе, который перехитрил коварного богача и завоевал любовь юной красавицы.

Партию героини танцевала Зайтуна Насретдинова[23], уфимская прима-балерина, великолепная техника и сценическое обаяние которой выдавали в ней выпускницу Ленинградского хореографического училища. Но Рудольфа даже больше, чем сам танец, поразила магическая трансформация, пережитая им в театре: «Все, что я видел там, уводило меня из убогого мира и возносило прямо на небеса. Как только я вступил в это волшебное место, я почувствовал, что покинул реальный мир и меня захватила мечта, я лишился дара речи».