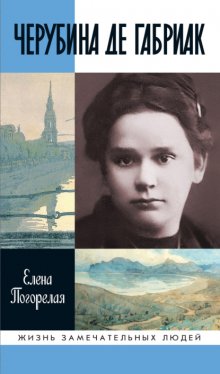

Черубина де Габриак. Неверная комета бесплатное чтение

Елена Погорелая

Черубина де Габриак. Неверная комета

- В мирах любви — неверные кометы, —

- Закрыт нам путь проверенных орбит!

- Явь наших снов земля не истребит, —

- Полночных солнц к себе нас манят светы.

- Ах, не крещен в глубоких водах Леты

- Наш горький дух, и память нас томит.

- В нас тлеет боль внежизненных обид —

- Изгнанники, скитальцы и поэты!

- Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,

- Тому, кто жив и брошен в темный склеп,

- Кому земля — священный край изгнанья,

- Кто видит сны и помнит имена, —

- Тому в любви не радость встреч дана,

- А темные восторги расставанья!

ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Если бы я осталась жить, я бы жила совсем по-другому.

Е. И. Васильева, декабрь 1928-го

Елизавету Ивановну Дмитриеву мало кто знает.

Многие знают Черубину де Габриак.

Черубина де Габриак — роковая красавица, сладкозвучная чаровница, автор пленительных пряных стихов вроде «С моею царственной мечтой / Одна брожу во всей Вселенной…» — словом, «одна из самых фантастических и печальных фигур русской литературы».[2]

Елизавета Ивановна Дмитриева, Лиля, — «скромная, неэлегантная и хромая» [3] учительница истории в женской гимназии, поэтесса, пишущая «милые и простые стихи»[4]; и — адресат любовных посланий Н. Гумилева, многолетняя подруга М. Волошина, гарант русского отделения Антропософского общества, поверенная Доктора Штейнера, женщина, по признанию С. Маршака, побудившая его писать для детей…

Как это всё увязать воедино? В чем причина и тайна двойничества Лили Дмитриевой и Черубины де Габриак?

В эстетике жизнетворчества, которую Лиля последовательно исповедовала до конца жизни — с того момента, как девочкой радовалась своей болезни, приближающей ее к святости, до твердого решения расплатиться за сотворение Черубины, страшного двойника, — расплатиться семейным союзом с любимым мужчиной, М. Волошиным, и отказом от литературной карьеры?

В заклятости Петербурга, располагающей ко всякого рода шутовским карнавалам и появлению «ряженых», о чем полвека спустя после заката звезды Черубины скажет ее современница (и соперница!) А. Ахматова, возводя трагедии XX столетия к тем самым шутовским маскарадам, с которых столетие и начиналось?

В вечном поиске Учителя, который, «опираясь на жезл пророка», являлся к восторженной ученице в образе то крымского «прохожего» Максимилиана Волошина, то властного духовного вождя Доктора Штейнера? В поиске, под конец жизни обернувшемся поиском ученика?

В стихах, которые даже в ранние Лилины годы вовсе не были такими уж «милыми и простыми», а, напротив, свидетельствовали о напряженном болезненном поиске собственного сюжета судьбы?

В историю русской литературы Дмитриева вернулась в 1989 году вместе с публикацией книги «Черубина де Габриак. Избранные стихотворения», составленной ее другом по переписке Е. Архипповым еще в 1927-м и более полувека ожидавшей издателя. После этого о Черубине заговорили. М. Гаспаров в своих исследованиях о символизме упомянул о ее версификационном мастерстве и о той роли, которую она в 1909-м играла на «Башне» в кругу знаменитого символистского гуру Вяч. Иванова. О. Кушлина написала о ней для сборника «101 поэтесса Серебряного века» (1996), возвращая исследование ее творчества в литературоведческий обиход. Волошиновед В. Купченко совместно с И. Репиной и М. Ландой составил «Исповедь» Черубины де Габриак (1999) — на сегодняшний день самый полный и превосходно откомментированный сборник ее стихов вкупе с выдержками из «Истории моей души» М. Волошина. В том же 1999-м В. Глоцер издал ее «Домик под грушевым деревом» — созданный в ссылке цикл стихов, стилизованный под китайскую лирику и адресованный синологу Ю. Щуцкому, Лилиному близкому другу и ученику. Наконец, в 2006 году Л. Агеева опубликовала свою «Неразгаданную Черубину» — единственную биографию поэтессы, включающую не только мистификационный и дуэльный эпизод, но и историю детства Дмитриевой, и ее антропософскую деятельность, и новаторскую работу в сфере детской литературы…

И все-таки, заговаривая о Елизавете Ивановне Дмитриевой-Васильевой, до сих пор подразумевают Черубину де Габриак. Если она и становится объектом внимания биографов, то лишь как участница событий жизни Н. Гумилева и М. Волошина, реже — С. Маршака. Если о ней и пишут, то с плохо скрываемым неодобрением: на нее возлагают ответственность за дуэль, ей (только-только двадцатилетней!) вменяют в вину эротическую игру, сталкивание лбами двух зрелых поэтов; а уж за откровенное, в духе Серебряного века, признание: «Мне все казалось, я хочу обоих, зачем выбирать?» — не пеняет ей только ленивый. Между тем вряд ли та, что сделала это признание, имела в виду, что «не выбирать» означает спать с обоими. Скорее всего, речь шла о выборе между старшим — и младшим, между плотской любовью — и духовным содружеством, между обессиливающей страстью — и высоким родством. Любовь для Черубины всегда была многолика — как в ранние, так и в зрелые годы…

Как бы то ни было, сегодня, когда история Черубины де Габриак — от первых надушенных писем к Сергею Маковскому до второй знаменитой дуэли на Черной речке [5] — уже успела приесться, самое время услышать историю Елизаветы Ивановны Дмитриевой-Васильевой. Историю, порожденную и побужденную Серебряным веком, но сумевшую, кажется, вырваться за пределы его.

Часть I

НЕВИННОСТЬ ЛИЛИЙ

Лиля Дмитриева

СЛУЧАЙНОЕ СЕМЕЙСТВО

А начинается эта история 31 марта 1887 года в Петербурге на Васильевском острове, когда в семье гимназического учителя чистописания Ивана Васильевича Дмитриева рождается младшая дочь.

Рождается — в те годы «давние и глухие», когда убийство царя Александра II Освободителя (1881) и последовавшие затем контрреформы наглухо закрывают проекты по эволюционному обустройству России.

Поколение шестидесятников XIX века — народники, демократы и разночинцы, с которыми связывались все надежды на обновление, теряют сторонников, ибо что ни говори, а мало кто готов одобрить открытый террор. Государство, в свою очередь, прихлопывает форточку свободы, ужесточает цензуру, стагнирует, обрубает протест на корню. Россия в очередной раз погружается в долгий сон, тягостный и лихорадочный; в этом предгрозовом ее сне вызревает Серебряный век.

Позже, оплакивая поколение рожденных на переломе времен, Максимилиан Волошин, которому предстоит сыграть едва ли не ключевую роль в нашей истории, точно и горько напишет: «В других — лишенных всех корней — / Тлетворный дух столицы Невской: / Толстой и Чехов, Достоевский — / Надрыв и смута наших дней…» (1919).

Жизнь в семье Дмитриевых полностью соответствовала этой формуле.

Родители напоминали классических чеховских интеллигентов. Отец, «мечтатель и неудачник», обладал только одним даром — каллиграфическим почерком, благодаря которому смог устроиться в среднюю школу на должность учителя чистописания; а поскольку чистописание в то время было самым низкооплачиваемым предметом в гимназии, семья из пяти человек выживала в основном благодаря матери, по профессии — акушерке (судя по отзывам ее пациентов — умелой и сведущей). Елизавета Кузьминична Дмитриева, в девичестве — Нагорная, по всей вероятности, окончила знаменитое «Родовспомогательное заведение» на Надеждинской улице, где готовили повивальных бабок 1-го и 2-го разряда, соединив родильный госпиталь с Повивальным училищем — «бабичьей школой», известной на всю страну. Если так, то в годы учебы ей посчастливилось иметь обширную практику в одном из лучших медицинских заведений Петербурга. Невысокая, крепкая, темноволосая; среди ее предков были украинцы и цыгане. Внешне младшая дочь была очень похожа на нее.

«Много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощность в настоящем»[6] — так Лиля Дмитриева говорила о жизни в родительском доме. Действительно, в том новом времени, в той лихорадке символистского карнавала, которая начинала охватывать Петербург, простые и прозаические попытки родителей выжить могли показаться беспомощными. Сопротивляясь новому и непонятному, лезущему из всех щелей, мать и отец свято чтили традиции, в том числе и религиозные; Елизавета Кузьминична ревностно следила за порядком исповеди и причастия не только кровных троих детей, но и своих «восприемников» — некогда принятых ею младенцев[7]. Бабушка — видимо, тоже по линии Елизаветы Кузьминичны — ночью поднимала маленькую Лилю, изнуренную тяжелой болезнью, чтобы поцеловать образ целителя Пантелеймона и проговорить: «„Младенец Пантелей, исцели младенца Елисавету“. И я думала, что если мы оба младенцы, он лучше меня поймет…»

Третий ребенок, последыш, Лиля родилась слабой, болезненной, в год с трудом села, долго не начинала ходить. Естественно, что едва ли не первой ее детской радостью стали книги. Отец, Иван Васильевич, много читал младшей дочери — в основном то, что сам любил в детстве: сначала «Сказки кота Мурлыки» Н. Вагнера, потом — Андерсена, потом — сказки Гофмана и его знаменитого «Кота Мурра». С «кошачьей» темой связаны первые Лилины стихотворные опыты, по ее позднейшему утверждению, написанные в возрасте до семи лет, — в меру забавные, в меру простодушные, как и положено стихам шестилетки, но неожиданно приоткрывающие историю ее вечной душевной раздвоенности. Можно ведь и так прочитать эту притчу из жизни животных:

- В правом ящике стола

- Кошка серая жила.

- Ела масло, ела сало

- И в блаженстве утопала.

- В левом ящике стола

- Кошка рыжая жила,

- Ела масло, ела сало,

- Но все кошке было мало,

- И тогда она пищала…

Понятно, чем были тогда и для Лили, и для отца эти строки и сказки: тоской по несбыточному, возможностью оторваться от быта, приподняться над ним… Потому что потом их ждало неизменное возвращение к семейным заботам, к порядку, который неукоснительно поддерживала Елизавета Кузьминична.

Над этим стремлением упорядочить, а фактически — удержать подступающий хаос Лиля грустно посмеивалась и во взрослых стихах. Вот, например, — «Моей матери»: формально это пародия на соответствующее стихотворение А. Блока, фактически — образец мирочувствования всего поколения, на рубеже XIX–XX веков оторвавшегося от быта и устремившегося в запредельное (и смертельное) бытие:

- Я насадил свой светлый рай

- И оградил высоким тыном,

- И за ограду невзначай

- Приходит мать за керосином.

- — «Сын милый, где ты?» Тишина.

- Над частым тыном солнце греет.

- — «Меня никто не пожалеет,

- Я с керосином здесь одна».

- И медленно обходит мать

- Мои сады, мои заветы.

- — «Ведь пережарятся котлеты.

- Пора белье мне выжимать!»

- Все тихо. Знает ли она,

- Что сердце зреет за оградой,

- И что котлет тому не надо,

- Кто выпил райского вина.

Дети увлечены утверждением новых заветов, а родители, как и прежде, думают лишь о хлебе насущном да керосине? Ату их, ату! Без сомнения, в семье Дмитриевых это противоречие высвечивалось даже ярче, чем в блоковской, ибо не было того интеллектуального понимания друг друга, того эмоционально насыщенного родства. А было — прямое, опять-таки, следование пророческому наблюдению Волошина: родители, стоящие за сохранение прежнего уклада («не стало бы хуже!»), по-чеховски углублены в работу и по-толстовски держатся за семью, дети же — Валериан, Антонина и младшая Елизавета — по-достоевски взвинченны и экзальтированны и все время на острие.

Надрыв и смута? Они тоже присутствуют, в основном в облике и поведении старшего сына Валериана, рожденного в 1880 году. Нервный, начитанный («он мне рассказывал всякие истории из Эдгара По…»[8]), откровенно недобрый, он имел сильное влияние не только на сестер, но и на мать с отцом — в воспоминаниях Дмитриевой приведен показательный эпизод:

Когда ему было десять лет, он убежал в Америку. Он добежал до Новгорода. Пропадал неделю. Он украл деньги у папы и оставил ему записку: «Я беру у тебя деньги и верну их через два года. Если ты честный человек, то ты никому не скажешь, что я еду в Америку». Папа никому и не сказал. Узналось после. <…> Потом, когда его нашли, он самостоятельно вернулся в Петербург. И никто его ни о чем не расспрашивал и не упрекал. [9]

Нечто подобное происходит и в других семействах, чье старшее поколение попросту не поспевает за метафизической лихорадкой детей. Ахматову отец еще до всяких стихов дразнит «декадентской поэтессой». В семье Цветаевых в спальне старшей сестры Валерии живет Черт, а в комнате самой Марины в киоте для иконы в углу над письменным столом вставлен Наполеон. «Этого долго в доме не замечали, — вспоминает Анастасия Цветаева. — Но однажды папа, зайдя к Марине за чем-то, увидал. Гнев поднялся в нем за это бесчинство! Повысив голос, он потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло его ожидания: Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник, — у нее не было слов!» [10] На этом фоне выходки детей Дмитриевых, как-то: игры в прошение милостыни на бульваре, прыжки на сеновал сквозь отверстие в крыше с высоты второго этажа, сожжение любимых игрушек в качестве приношения огню — выглядят более чем безобидно. Вот только мы сегодня задумываемся: что же все-таки это было? Обычный подростковый протест против всеобщей стагнации, попытка пощекотать себе нервы — или подготовка к тем жертвам и испытаниям, которые ждут этих детей в новом веке?

Однако до нового века еще далеко. Пока что племя младое и незнакомое активно протестует против обветшавших устоев, стремится очутиться по ту сторону добра и зла, всячески открещивается от «нормальности». В конце XIX столетия смешно чтить традиции, стыдно казаться нормальным (о, как эта «норма» человеческая, честность и чистота, будет цениться спустя каких-нибудь тридцать лет, а чуть позже — как безвозвратно уйдет!). Помните Достоевского с его приговором болезненно самолюбивому и тщеславному русскому мальчику Гане Иволгину из «Идиота»? «Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный». Что может быть страшнее этой обыкновенности?! Скорее, скорее отречемся от нормы, скорее отправимся в темную приграничную зону сознания! И вот сестра Дмитриевой Антонина (та самая, что рассказывала прикованной к постели маленькой Лиле истории, а потом разбивала одну из ее любимых фарфоровых кукол, «чтобы ничего не было даром») уходит в роковую любовь, закончившуюся смертью от заражения крови и самоубийством молодого мужа над ее гробом; брат Валериан — в психоделические, как сейчас бы сказали, эксперименты с сознанием («Он стал мне давать нюхать эфир и сам нюхал. <…> Через две недели, когда взрослые вернулись, он уже ходил по дому и резал какие-то невидимые нити…»); а сама Лиля — так уж получилось — в болезнь.

Брат, между прочим, сперва запрещал ей лечиться, говоря, что болезнь надо преодолеть. Лиля, привыкшая ему верить, послушно повиновалась. У них были прочно сложившиеся отношения вассала и сюзерена: в пять лет Лиля делала для Валериана чудеса («Он заставил меня тогда поклясться (уже было 5 лет), что я не совершила в жизни ни одного преступления, и мы пошли делать чудеса. Он налил в ковшик воды и сказал: „Скажи, чтобы она стала вином“. Я сказала. „Попробуй“. Я попробовала… „Да, совсем вино“. <…> Но Тоня сказала: „Ведь вино красное“. Тогда он вылил мне ковшик на голову. И был уверен, что я скрыла какое-то преступление»), в десять — писала расписку, что шестнадцати лет она выйдет замуж и у нее будет 24 человека детей: «…я всех их буду отдавать ему, а он их будет мучить и убивать». Читая эти Лилины воспоминания, одни твердят о наследственном психическом расстройстве, преследующем семью будущей Черубины, другие — подозревают в ее словах «интересничание» и призывают не принимать их на веру. Но, собственно говоря, почему бы и нет? В сущности, брат Лили Дмитриевой, отношения с которым в раннем детстве значили для нее особенно много (что естественно — младшим сестрам свойственно обожествлять старших братьев, а здесь к тому же восторженная привязанность Лили соединилась с жестким и властным характером Валериана), был тем самым обыкновенным, по Достоевскому, человеком, прилагающим все усилия к тому, чтобы выглядеть оригинальным. Отсюда и все его эскапады вроде нападения на гимназиста-еврея, и требования кровавых «расписок», и извращенные опыты над собой и над младшей сестрой. Не обладая никакими особенными талантами, но нервно и остро чувствуя атмосферу времени, он пытался искать в нем себя, оборачиваясь то жестоким поводырем «малых сих», то мучителем-инквизитором, то воинствующим ницшеанцем, то путешественником-первопроходцем. Лиля наблюдала за этими поисками долгие десять лет, а потом…

Когда ему было 18, я вошла в его комнату и увидела, что он плачет. Это было очень страшно. Потому что он никогда не плакал, а только кусал себе губы. Он сказал: «Ты знаешь, я чувствую, что глупею». С тех пор он больше ни о чем не говорил со мной и страшно замкнулся…[11]

Валериан Дмитриев не поглупел. Он просто вырос. Стал морским офицером, командовал подводными лодками и миноносцами, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, потопил и взорвал несколько неприятельских кораблей, заслужил ордена, и Лиля писала о нем подруге: «…брат выдержал весь Артур, теперь приходится переживать вторую войну…»[12] Детская жестокость в нем обернулась расчетливостью и властностью; сослуживцы отзывались о Дмитриеве как о хитром и циничном карьеристе, который думает исключительно «о своем личном благополучии, рассчитывая для этого каждый свой шаг и проявляя в этом направлении невероятный цинизм. На глазах начальства он исполнительный, за спиною же делает то, что ему удобно. Доверия к нему нельзя иметь»[13].

За десять лет Валериан прошел карьерный путь от мичмана до капитана 2-го ранга. Отношения с сестрой сохранились приязненными. Лиля поддерживала с ним регулярную переписку, он даже делился по ее просьбе литературными новинками со своими знакомыми — в частности, в годы службы в китайском порту Чифу послал приятелю П. Клоделя, также одно время бывшего на дипломатической службе в Пекине, переводы из Клоделя, сделанные М. Волошиным. После Первой мировой войны, пройденной им уже кавторангом-подводником, и революции Валериан Дмитриев оказался в эмиграции в Англии, и там его след затерялся.[14]

С фотографии середины 1890-х годов на нас смотрят восьми- или девятилетняя Лиля, еще по-детски светловолосая, с открытым доверчивым взглядом, бабушка, мать Елизаветы Кузьминичны, и юноша Валериан — мы видим его франтоватую красоту, выправку и вместе с тем некоторую прохладную безучастность. В отличие от сестры и бабушки, одна — доверчиво, другая — скорбно глядящих прямо в фотографический объектив, Валериан смотрит как бы поверх их голов, в приближающийся новый век — век сотрясающих землю войн, век большой крови, век молодых и бесстрашных мужчин. Что-то долоховское есть в его облике — долоховское или, может быть, гумилевское? Гумилев-то ведь тоже до последнего оставался солдатом Империи…

А психоделических экспериментов и опытов по приближению безумия больше не требовалось. Безумие овладело Россией всерьез.

Впрочем, и без этих опытов Лилина жизнь не могла показаться безоблачной. В 1894 году у нее диагностируют костный, а затем легочный туберкулез, на много лет фактически приковавший ее к постели. Болезнь месяцами держала ее в забытьи, а в редкие дни облегчения она почти не могла ходить и полулежала в кресле у камина. Должно быть, именно тогда, в эти годы недуга, которые девочка проводила в постели наедине со своими мыслями и желаниями, в ее сознании зарождались причудливые видения, переплетающие действительность с призрачностью, вымысел — с явью; видения, в которых брат представлялся ей сказочным монструозным злодеем, сестра — жестокой колдуньей… Из этого морока, уводящего за собой в фантастические миры, и родится потом Черубина де Габриак.

Но где он, тот момент, когда болезненная девочка, то страдающая слепотой, то впадающая в беспамятство, осознает себя кем-то другим? Некрасивая — видит свою красоту, больная — чувствует собственную волшебную окрыленность, живущая под угрозой смерти от туберкулеза — осознает, что бессмертна?

Пожалуй, с Лилей Дмитриевой это случилось в 1900 году.

Уже будучи Черубиной, в одном из самых чеканных и гордых стихотворений она проговорится о том, что случилось, но проговорится все тем же призрачным языком, зашифровывая реально имевшее место событие в тайнописи экстатических средневековых видений:

- Он пришел сюда от Востока,

- Запыленным плащом одет,

- Опираясь на жезл пророка,

- А мне было тринадцать лет.

- Он, как весть о моей победе,

- Показал со скалистых круч

- Город, отлитый весь из меди

- На пожарище рдяных туч.

- Там — к железным дверям собора

- Шел Один — красив и высок.

- Его взгляд — торжество позора,

- А лицо — золотой цветок.

- На камнях, под его ногами,

- Разгорался огненный след,

- Поднимал он черное знамя…

- А мне было тринадцать лет…

В стихотворении, разумеется, речь идет об избранничестве, об утверждении собственного победного и рокового пути. А что в жизни?

Сейчас уже трудно восстановить, что именно произошло тогда с тринадцатилетней Лилей Дмитриевой. Сама она рисовала события в драматических — смутных и надрывных — тонах:

Мне было 13 лет, когда в мою жизнь вошел тот человек. <…> Я ему очень многим обязана. Он много говорил со мной. Он хотел, чтобы все во мне пробудилось сразу. Когда же этого не случалось, он говорил, что я такая же, как все (а мы помним, что именно этого дети-Дмитриевы боялись больше всего на свете. — Е. П.). <…> И он был влюблен в меня, он требовал от меня любви: я в то время еще не понимала совсем ничего. Я иногда соглашалась и говорила, что буду его любить, и тогда он начинал насмехаться надо мной. Его жена знала и ревновала меня. Она делала мне ужасные сцены. Все забывали, что мне 13 лет…[15]

Спустя несколько лет она настойчиво будет просить Волошина оставить за ней этот пароль к собственной судьбе — «любви к судьбе», если воспользоваться позаимствованной Волошиным формулой ницшеанства: «Макс, я хочу, чтобы ты из своего „Amor fati“ вычеркнул „Тринадцать лет“ — я тебя очень прошу. Ты мне скажи, сделаешь ли ты это? Если нет, то я уничтожу мое стихотворение „А мне было 13 лет“. Мне это совсем не трудно и не жаль».[16] Собственно, это стихотворение, одно из лучших у Черубины, как раз таки и выросло из приведенного выше горячечного рассказа Волошину в сумерках Коктебеля. Волошин уже любил Лилю (Лилю — не Черубину!), и каково ему было слышать следующее признание: «Макс, это было… Он взял меня…»? Отзвуки этой истории еще долго будут просвечивать в текстах Волошина — взять хотя бы стихотворение, написанное в год переживания ими обоими гибели Черубины и открывающее его страстную и одновременно бережную, сострадающую любовь:

- С тех пор как тяжкий жернов слепой судьбы

- Смолол незрелый колос твоей любви,

- Познала ты тоску слепых дней,

- Горечь рассвета и сладость смерти.

- Стыдом и страстью в детстве ты крещена,

- Для жгучей пытки избрана ты судьбой!

- Но в чресла уголь мой тебе вжег

- Неутолимую жажду жизни.

- Не вольной волей ты подошла ко мне

- И обнажила тайны ночной души,

- Но боль моя твою сожгла боль,

- Пламя двойное сплелось, как змеи.

- Когда глубокой ночью я в первый раз

- Поверил правде пристальных глаз твоих

- И прочитал изгиб твоих губ —

- Древние тайны в душе раскрылись…

В тот «первый раз» картина рисуется в самом деле трагическая: тринадцатилетняя девочка, жертва тяжелой болезни, прикованная к постели; знакомый матери, что, воспользовавшись ее беспомощностью, прямо на этой постели «берет» ее… Но и это еще не всё! На заднем плане мелькает мать Лили, Елизавета Кузьминична, зрелое отражение дочери — вспомним о их поразительной внешней похожести, подкрепленной одинаковым именем: «…я думаю, мама знает. Мама любила его… И она была на его стороне».

Есть от чего зашевелиться волосам на голове. Между тем уже в наши дни Д. Быков пишет статью под названием «Метасюжет русской революции: в реальности и в литературе» (2014), называя общим сюжетом по крайней мере для трех русских романов XX века: «Тихого Дона» М. Шолохова, «Лолиты» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака — сюжет растления малолетней отцом или отчимом (либо кем-то, стоящим на месте отцовской фигуры). То есть — история, для декадентского века обычная, особенно если учесть, что во всех трех романах главная героиня олицетворяет Россию? И Лиля, рассказывая Волошину о своей детской драме, с точностью попадает в исторический унисон?

Упоминание в этом контексте «Доктора Живаго» особенно интересно. Все знают о биографической подноготной истории Лары и Комаровского, все помнят, что Лара создана Пастернаком по образу и подобию его жены Зинаиды Николаевны, которая «девочкой, красавицей» ходила в номера к соблазнителю под черной вуалью, а соблазнителем был ее сорокалетний кузен Николай Милитинский. Но ведь Милитинский-то не был возлюбленным ее матери! А в «Докторе Живаго» эта тень адвоката Комаровского между Амалией Карловной и ее дочерью Ларой вырисовывается очень четко: «Ведь для него мама — как это называется… Ведь он — мамин, это самое… Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь». Так не из биографии ли Дмитриевой эта линия? Нельзя ли предположить, что Пастернак обращался к сюжету судьбы Лили Дмитриевой — безусловно, известной ему со слов современников и, возможно, обсуждаемой в тесных кругах завсегдатаев Коктебеля — как к некоей квинтэссенции жизнетворчества Серебряного века, а к ее зашкаливающе-откровенным признаниям — как к общему поэтическому камертону 1900-х годов?[17]

Как бы то ни было, сам Волошин свидетельствует: в 1909 году мать Лили Дмитриевой переслала ей письмо от «того человека», поздравляющего Елизавету Кузьминичну с помолвкой ее дочери Лили и Всеволода Васильева, инженера-гидролога, которому еще предстоит появиться на наших страницах:

— Лиля, а что означают эти слова: то, что невозможно было между нами…

— Ведь она любила его, Макс. И она потому так странно относилась ко мне: у нее был упрек ко мне за то, что я не могла дать ему любви.

Однако признания признаниями, а все-таки — что же в действительности произошло с Лилей в 1900 году?

Видимо, в этот год и вправду вошел в ее жизнь человек, близкий матери, увлекающийся теософией и разительно отличающийся от всех прочих Дмитриевских прагматичных знакомых.

Видимо, болезненная, впечатлительная девочка была им болезненно увлечена.

Видимо, и он влекся к этому взвинченному, изломанному, умному, пытливому и доверчивому подростку.

А что уже там было дальше — бог весть.

В любом случае в тринадцать лет Лилей Дмитриевой была пройдена инициация, и новый отсчет ее внутренней жизни, уже не детской, а юношеской, напряженно-духовной, начался с 1900 года.

А год спустя, в 1901-м, умирает отец. Семья съезжает из дома на Малом проспекте Васильевского острова, где прожила много лет, в дешевую квартиру на четвертом этаже мрачного, массивного доходного дома по 6-й линии, и прежнее существование меняется безвозвратно.

«ЛИДА БРЮЛЛОВА, ПОЧТИ МОЯ СЕСТРА…»

К 1901 году Валериан Дмитриев уже оставил университет, поступив в Морской корпус, чтобы получить звание гардемарина, а Антонина училась на педагогических курсах при Санкт-Петербургских женских гимназиях. Матери приходилось особенно много работать, и Лиля, только что пережившая два самых тяжелых потрясения в своей короткой жизни: 1900 год и похороны отца, — подолгу оставалась одна. Впрочем, между приступами болезни она ухитрялась посещать занятия в Василеостровской женской гимназии (9-я линия, д. 6; сейчас там находится школа № 27 с углубленным изучением гуманитарных предметов), куда поступила девяти лет, в 1896 году, и где, несмотря на затяжные пропуски по состоянию здоровья, была на хорошем счету. Ту же гимназию, кстати, окончила и Антонина.

В целом с гимназией Лиле Дмитриевой повезло. В основанное императрицей Марией Александровной учебное заведение принимались девятилетние девочки всех сословий и вероисповеданий — Лилю, живо интересующуюся людьми и вынужденно ограниченную в своих дружбах из-за болезни, это пестрое разнообразие могло увлекать. Могли увлекать и предметы: читая беглую автохарактеристику Лили в советской служебной анкете («знаю следующие языки: французский (и старо-французский), немецкий, английский и испанский»[18]), не забудем, что в Василеостровской гимназии особое внимание уделялось языкам — преподавание немецкого, французского и, разумеется, русского занимало добрую половину всех часов учебного времени. Вот примерное перечисление предметов на пятом году обучения, то есть для Лили — как раз таки в самом начале XX века:

Закон Божий — два урока в неделю;

русский язык — три;

французский и немецкий — по четыре урока;

арифметика, география, рукоделие — по два;

история, естествознание, рисование, чистописание, танцы, пение — по одному.

В гимназии обучались дети университетской профессуры: Александра и Мария Бекетовы (мать и тетка Блока), внучатые племянницы знаменитого ученого А. Н. Веселовского, который числился в попечителях школы и иногда заходил прочесть лекцию для учениц. Занятия продолжались с девяти утра до трех часов дня по четыре урока в день; расписание щадящее. Вероятно, гимназистке Дмитриевой нравились прежде всего языки (немецким и французским, к слову, в совершенстве владел и брат Лили Валериан, что немало помогало ему в военной карьере) — и, вероятно, оттуда, из стен классически петербургского здания гимназии, и было вынесено решение заниматься старофранцузской литературой.

Что же до других предметов, то чистописание Лиля освоила еще под руководством отца, петь и танцевать ей, чахоточной, было нельзя… А вот истории, думается, ей хотелось бы больше, тем более что именно историю она в свое время и будет преподавать.

Занятия занятиями, но не только они влекли Лилю в гимназию. Несколько лет назад у нее, одинокой, мечтательной, появилась подруга, с которой теперь они вместе учились. Позднее ей — Лидии Павловне Брюлловой, внучатой племяннице знаменитого живописца, — будет посвящен куртуазно-многозначительный сонет «Моей одной» (1910), который, если прорваться сквозь его многослойную образность, полную нарочитых красивостей, способен многое прояснить в характере Лили и в ее отношении к себе:

- Есть два креста — то два креста печали,

- Из семигранных горных хрусталей.

- Один из них и ярче, и алей,

- А на другом лучи гореть устали.

- Один из них в оправе темной стали,

- И в серебре — другой. О, если можешь, слей

- Два голоса в душе твоей смелей,

- Пока еще они не отзвучали.

- Пусть бледные лучи приимут страсть,

- И алый блеск коснется белых лилий;

- Пусть на твоем пути не будет вех.

- Когда берем, как тяжкий подвиг, грех,

- Мы от него отымем этим власть, —

- Мы два креста в один чудесно слили.

По словам комментаторов, загадочные «два креста, вероятно, символизируют в этом стихотворении святость и грех» [19] — то есть, призывая соединить их в один, Лиля призывает к отрицанию условностей, к преодолению ограничений, в конечном итоге — к бытию без границ. Но и к тому, чтобы напомнить себе самой: они с Лидой Брюлловой идут одним крестным путем, поддерживая и дополняя друг друга. Можно предположить, кстати, что «ярче и алей» на момент написания сонета была именно Лидина жизнь, в то время как Лиля, переживавшая развоплощение Черубины, замкнулась в себе, и лучи ее дара «устали гореть», — но в том-то и дело, что на протяжении всей их (пожизненной) дружбы Лиля Дмитриева и Лида Брюллова нередко менялись местами: одна шла впереди, торя литературную или антропософскую тропку, другая следовала за ней, и «кресты» их действительно были слиты в один.

В семье Лиды Брюлловой «шестеро детей росли без матери под каменной рукой гувернантки». [20] Их дружба началась в 1894 году, когда семьи Дмитриевых и Брюлловых проводили лето на даче в Иванове. Заболевшей Лиле нужны были свежий воздух и солнце, ее подростку-брату и сестре Антонине — компания одногодков, детям-Брюлловым, которых строгая гувернантка, не умея придумать занятия на лето, заставляла проходить за каникулы полный курс гимназии на год вперед, — хотя бы какой-нибудь выход за пределы холодноватого и церемонного домашнего мира.

Фактически семьи дружили давно — Антонина училась в гимназии вместе с Еленой Брюлловой, в Петербурге они были соседями по адресам на Васильевском острове. Но еще больше, чем соседями или друзьями, были они современниками: в семье Брюлловых чувствовалось то же напряжение рубежа веков, то же предвосхищение мирового пожара, дававшее знать о себе то революционными настроениями, то декадентскими эскападами, то жизнетворческими трагедиями. В 1896 году застрелился старший брат Лиды Александр Брюллов, сестры тяжело переживали его смерть; общее горе еще теснее связало их с Дмитриевыми… К тому же слегка затравленную старшими сиблингами Лилю Дмитриеву явно успокаивали сдержанные и доверительные отношения Брюлловых, а чуткую Лиду Брюллову согревало материнское тепло и участие Елизаветы Кузьминичны. Ее осиротевшие девочки Брюлловы порой называли мамой.

Позднее Елизавета Кузьминична заменит им не только мать, но и бабушку. Племянница Лидии Маргарита Зарудная-Фриман вспоминает:

У мамы была любимая подруга Тоня, которая умерла незадолго до ее свадьбы. <…> Тонина мама после ее кончины относилась к маме как к родной дочери. Акушерка по профессии, она старалась быть с мамой при рождении всех детей. Наши родные бабушки обе умерли еще до нашего рождения. Заменой для нас стала Бабушка, поэтому мы так ее и звали. Настоящее ее имя было Елизавета Дмитриева, но отчества ее я не помню.[21]

Пятерых детей Елены Брюлловой-Зарудной (всего в семье их было шестеро; клан Брюлловых, в отличие от клана Дмитриевых, даже и в леденящие времена революции и Гражданской войны прирастал многолюдьем) приняла Елизавета Кузьминична. В 1910-е годы она взяла на себя их религиозное воспитание: водила в церковь маленькую Маргариту, назначала даты первых исповеди и причастия. Так получилось, что после смерти старшей дочери Антонины в 1908-м утешение она нашла не в карьеристе Валериане и не в Лиле с ее жизнетворческой одержимостью, а в Елене Брюлловой-Зарудной, счастливой жене, самоотверженной матери. Такими Елизавета Кузьминична хотела бы видеть собственных дочерей.

Вообще, есть какая-то горькая горечь в судьбе этой женщины, будто бы кто-то нарочно решил посмеяться над ней. В сорок лет овдоветь, пережить всех родных и детей; всю жизнь принимать младенцев и остаться без внуков; похоронить дочь, умершую в затяжных родах (!) от заражения крови; проводить другую дочь в ссылку, из которой та уже не вернется; потерять всякую связь с первенцем, оказавшимся в эмиграции; умереть в родном городе одинокой глубокой старухой в 1942-м — в самый страшный год Ленинградской блокады… Какие уж там «керосин» и «котлеты», какой уж там быт, который вечно воспаряющая дочь ставила ей в вину! Всё то, чего Елизавета Кузьминична добивалась столь долгим и постоянным трудом, оказалось разрушено. Что ей осталось — воспоминания, редкие визиты поклонников творчества Черубины де Габриак, которых к 1930-м годам не осталось совсем? Вера в Бога?..

В недавно изданном романе Е. Чижовой «Город, написанный по памяти» (2018) есть короткий рассказ из 1930-х («маме — семь, значит, 1938-й», — оговаривается Чижова) о «тайной монашенке, одетой в черное»: «Маленькая, сгорбленная (но не согбенная), голова покрыта капюшоном. Не то чтобы мама ее побаивалась, но в комнату к Елизавете Кузьминичне (sic!) заходила редко. На ребенка, выросшего в советской коммуналке, эта комната производит странное, едва ли не пугающее, впечатление: все завешено иконами. От пола до потолка. Скорей всего, храмовыми. Спасенными от большевистского погрома. Но сама ли Елизавета Кузьминична спасала, или выбрана хранителем — этого уже не узнать…» Соблазнительно думать, что этой тайной монашенкой была именно Елизавета Кузьминична Дмитриева, мать Черубины, но даже если не так — описанная Чижовой судьба могла быть и ее судьбой. Учитывая ее набожность и поистине страшные личностные испытания, выпавшие ей на долю, путь тайной монахини, хранительницы подпольной (почти катакомбной) часовни, мог оказаться для нее выбором и спасением. К тому же ведь мать и дочь были очень похожи, а Лиля, и будучи высланной из Ленинграда за антисоветскую деятельность, устроила у себя на ташкентской террасе антропософский «храм» с чтением лекций Доктора Штейнера и собраниями посвященных антропософов!..

В 1938 году Елизавете Кузьминичне Дмитриевой было семьдесят восемь…

Однако вернемся в последнее десятилетие позапрошлого века, в просторное здание гимназии на Васильевском острове.

В 1890-е Лида Брюллова и Лиля Дмитриева старательно учатся, много читают, понемногу взрослеют и исподволь впитывают всю эту неподражаемую атмосферу женского института, знакомую нам по сентиментальным повестям Л. Чарской и по автобиографической трилогии «Дорога уходит вдаль» А. Бруштейн. Многое в Лилиной экзальтации кажется принесенным оттуда: и галлюцинаторные видения, которыми она делится в письмах, и совместные, шерочкины-машерочкины, влюбленности, и будоражащие воображение истории вроде той, что произошла с Удо Штенгеле, немецким студентом, влюбившимся в Лиду Брюллову и завязавшим с ней романтическую переписку. Когда его длинные высокопарные письма надоели Брюлловой, «Лиля сказала: „Дай адрес, я влюблю его в себя“. И добилась этого. Потом и ей надоело. И она написала студенту анонимно, что Лиля умерла. И бедный влюбленный прислал в Петербург лавровый венок с траурной лентой».[22]

В этой юношеской истории показательно многое — и панибратское, дерзкое отношение к смерти, и желание попробовать свои женские силы, и тайное, тоже такое юношеское, соперничество с красавицей Лидой Брюлловой. Действительно, Лида — «миниатюрная, грациозная, с черными бархатными бровями и волнующими синими глазами» [23], была хороша безусловной канонической красотой; где бы ни появлялись подруги, всеобщее восхищение обращалось в первую очередь к ней. Как же было Лиле не ухватиться за розыгрыш с под руку подвернувшимся Штенгеле, как было не спрятать под юношеским хулиганством тайную жажду хотя бы в эпистолярном сентиментальном романе сыграть свою первую главную роль! Тем более что этот розыгрыш не нарушил их дружбы, и Лиля, на всю жизнь сохранившая восхищение Брюлловой и искреннюю привязанность к ней, уже в 1920-е годы будет писать: «Видали Вы итальянок на картинах Карла Брюллова? С четким профилем, с блестящими черными волосами? Вот такая моя Лида Брюллова, почти моя сестра. <…> Она прекрасна и лицом, и душою»[24].

«Лида Брюллова, почти моя сестра…» Запомним это извечное стремление Дмитриевой обрести в чужих людях родных: в Лиде — сестру, в ее детях — своих детей, в легендарной Пра[25], матери Максимилиана Волошина, — мать, отца — в Докторе Штейнере… На роль отца, впрочем, пробовался и Макс Волошин, но не прошел, ибо не его была эта роль. Позиция «отца и учителя» отвергалась Волошиным начисто — этим он даже раздражал своих молодых протеже, от Маргариты Сабашниковой до Марины Цветаевой. От увесистого, монументального, бородатого Макса все ждали наставничества, все готовы были пойти за символистским мудрым гуру; но вот чего-чего, а модного в кругах старших символистов «вождизма» в Волошине не было ни на грош. Было — вдохновенное желание делиться тем, что он знал и любил, будь то мемуары Казановы, как в случае с Цветаевой («В семнадцать лет — Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» — ругалась Елена Оттобальдовна Волошина. «Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо и в Консуэле, которые ей так нравятся… Мне казалось…» — «Тебе казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девушке в семнадцать лет не могут показаться Мемуары Казановы!» — «Но сам Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилетней девушке!»), парижская живопись, как в случае с Маргаритой Сабашниковой, или различные теософские выкладки, с обмена которыми и началось их знакомство с Лилей.

Делиться — да, но вести за собой? Да еще утверждать, будто знаешь, куда вести? «Я старше тебя. Я больше перетерпел. Я опытнее. В конце концов, я твой учитель. Но ведь я не учу тебя жить» — этими словами географа Служкина из романа А. Иванова «Географ глобус пропил», столь популярного в наши дни, мог бы сказать и Волошин. Думается, что финальная отповедь Лили («Я не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя») связана именно с этим — таким, в сущности, детски-беспомощным! — разочарованием в Учителе: создал легенду, увлек за собой, а сам, оказывается, не знал ни куда идти Лиле, ни что делать теперь с Черубиной. В растерянности и отчаянии, отказавшись от водительства Макса, Лиля бросается к другому учителю, в отличие от Волошина чувствующему себя в роли гуру куда как уверенно, — к Доктору Штейнеру, одной из самых культовых и загадочных фигур европейской культуры начала XX века.

Впрочем, ничего этого легкомысленно хохочущая над траурным венком, присланным ей безутешным возлюбленным, Лиля пока что не знает. Как не знает и следующего: явившись к Удо Штенгеле в роковой и таинственной роли, утвердив свою власть над ним и расправившись с собственным эпистолярным лирическим «я», она, в сущности, набросала черновик жизни будущей Черубины де Габриак! Только в 1909 году на месте безвестного одураченного студента окажется сам Сергей Маковский, вершитель тогдашних поэтических судеб, да и Дмитриевой придется пережить не комическое истекание клюквенным соком, а гибель всерьез.

Ну да что-что, а гибель ее не пугает. Забегая вперед скажем, что и собственную реальную, а не вымышленную смерть Елизавета Ивановна Дмитриева-Васильева встретит мужественно и открыто, хотя действительное событие смерти в ссыльном Ташкенте, вдалеке от родных и друзей, окажется вовсе не столь декадентски-романтизированным, как представлялось ей это в 1910 году. Перед смертью она успеет увидеться с Лидией Брюлловой-Владимировой — та приедет к подруге в ссылку в августе 1928 года, а 5 декабря 1928-го Лили не станет.

Их дружба, начавшись под летним небом равнинной России, окрепнет, пропитанная туманами призрачного Петербурга, и завершится под дикими звездами Азии, властно вторгшейся в судьбу Лиды Брюлловой уже после смерти «ее одной». Когда Лидию с Дмитрием Владимировым, ее третьим мужем, вышлют из Ленинграда во время кровавой чистки 1930-х годов, местом ссылки они выберут город, где жила и умерла сосланная еще раньше Лиля. Там, в Ташкенте, в 1941-м их настигнет очередной арест. Дмитрий Владимиров год спустя умрет в лагере, а Лидия Павловна, пережив и его, и детей, отсидев свои десять лет за контрреволюционную агитацию, 30 марта 1951 года будет «освобождена из мест лишения свободы Узбекской ССР по отбытии срока».

Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Известны стихи, которые она посвятила подруге где-то в середине 1920-х, не то откликаясь на давнее юношеское посвящение, не то предчувствуя скорую их разлуку и будущую судьбу:

- Ветры бродят духами бездомными,

- И полям неявленное снится.

- О Тебе, Одна, с глазами темными,

- О Тебе мне хочется молиться.

- О Твоих руках, печалью связанных,

- Гибких пальцах, вымытых слезами,

- О Твоих страданьях нерассказанных,

- Грустная, с глубокими глазами.

- Все провижу, тихая, скорбящая,

- Все вложу

- в молитвенные строфы.

- Поведет Тебя судьба незрящая

- Через жизнь до благостной Голгофы.

С точки зрения всего последующего XX века Голгофа Дмитриевой и действительно была благостной — во всяком случае, благостнее Голгофы Брюлловой, на долю которой выпали и гибель близких, и лагерь в Фергане, и одинокая смерть. Кто знает, о чем она вспоминала, затерянная в душной и чуждой ей Азии, утратившая все дружеские и семейные связи? Может быть, о далеком Васильевском острове, о гимназии, о 1900-х годах? О двух девочках, темноволосых сиротах (у старшей нет матери, а у младшей — отца), вместе взрослеющих, вместе мечтающих, вместе вступающих в новую взрослую жизнь?..

В 1904 году перед ними, семнадцатилетними, с блеском окончившими гимназию («с медалью, конечно», — снисходительно будет писать Лиля в поздних воспоминаниях), а также перед их третьей подругой Майей Звягиной, в 1900-м перебравшейся в Петербург из Сибири, вставал вопрос о том, что делать дальше. И здесь их пути ненадолго расходятся. Брюллова, девочка из обеспеченной семьи, может позволить себе не стремиться к какой-либо узкой профессии и решает закончить учебу, а Дмитриева — по собственной воле или по совету родных выбравшая карьеру учительницы — продолжает образование и поступает на словесно-историческое отделение в свежеоткрытый (в 1903-м) Императорский женский педагогический институт.

«ИНСТИТУТКА, КУЗИНА, ДЖУЛЬЕТТА»

Институт на Малой Посадской, дом 6, был едва ли не лучшей кузницей педагогических кадров начала XX века. Его открытие приветствовали как культурный прорыв того времени, и сам В. Розанов в заметке «Женский педагогический институт», опубликованной в «Новом времени», воодушевленно писал:

Преобразование женских педагогических курсов, которые стояли в тени около высших женских курсов (бывших Бестужевских) и женского медицинского института, в законченное высшее специальное заведение представляет собою многоразличный интерес и важность. <…> До сих пор женщина русская трудилась исключительно на низшем педагогическом поприще: как учительница сельских и городских начальных училищ и как преподавательница в низших классах женской гимназии. Недостаток высшего научного образования, именно недостаток для женщины соответственных частей университетского преподавания, не пускал ее далее. Учительский персонал женских гимназий был поэтому крайне пестрый: начинали гимназисток учить учительницы, — сами со средним гимназическим образованием, — а кончали их учить учителя, большею частью имеющие уроки в женских гимназиях как побочное пополнение главного своего заработка в мужских. <…> Между тем женская гимназия в численности своей сравнялась давно с мужскою, а когда открылся женский медицинский институт уже с задачами государственными, обширными, — к женской гимназии, естественно, предъявились и требования преподавания приблизительно столь же строгого, точного и обширного, как и к питомцу мужской гимназии, готовящемуся в высшее заведение. Таким образом, подготовка учительского персонала специально для женских гимназий стала задачею времени.[26]

Вряд ли, конечно, Лиля Дмитриева расценивала свое поступление как следование педагогическому призванию или — тем более — исполнение «задачи времени»: гимназическая карьера отца, да и учительство старшей сестры, с преподавательской кафедры Василеостровской начальной школы поторопившейся выйти замуж, не казались особенно вдохновляющими. Однако она хорошо понимала необходимость получения профессии — все трое детей Дмитриевых готовились самостоятельно зарабатывать на жизнь, а уж перед Лилей, младшей и болезненной, призрак «благородной бедности» маячил вполне ощутимо. (Едва оправившись от туберкулеза, она начнет совмещать работу в гимназии и частные уроки, в одном из писем в Коктебель обмолвится, что к ней в поездке присоединится Гумилев, «если ему не очень дешево в III классе»… Отметим и бедность, и благородство.) А Женский педагогический институт не только предоставлял отличные знания, но и заботился о трудоустройстве своих выпускниц.

К тому же Лилиному честолюбию льстил статус новоиспеченного института, собравшего лучших из лучших. В числе преподавателей были философы Э. Радлов, Н. Лосский, историки Э. Гримм и А. Васильев; с лекциями выступал Веселовский, которого Лиля любила еще по гимназии, зачитываясь и его программной работой «Женщина и старинные теории любви», и знаменитой «средневековой» «Поэтикой розы» (что и вовсе была напечатана в благотворительном альманахе под названием «Привет», выходившем в гимназии в пользу нуждающихся учениц). Как всегда бывает в первые годы после открытия, институт привлекал молодых специалистов, энтузиастов преподавания, увлеченных не только прошлым, но и современностью, мало отстоявших по возрасту от своих учениц и не требовавших от них соблюдения субординации. Так что уже в 1905 году Лиля близко общается с преподавателем философии и сотрудником Публичной библиотеки Э. Радловым, он предлагает ей материалы для чтения; в годы учебы Лилей прочитаны первые книги А. Блока, книги «отцов символизма» Д. Мережковского и В. Брюсова, сборники Ф. Сологуба, М. Кузмина, К. Бальмонта…

Видимо, поначалу вчерашнюю гимназистку, воспитанную на Гофмане, Сервантесе и — в крайнем случае — Мирре Лохвицкой, современная поэзия неприятно шокирует. В те годы, когда большинство читателей пишут бесчисленные подражания, она пишет пародии, и весьма остроумные: например, в миниатюре «Из Сологуба» (1907) неплохо передана не только псевдодидактическая манера писателя (можно представить, как жадно Лиля, дочь гимназического преподавателя и сама будущая учительница, вчитывалась в его «Мелкого беса»!), но и общая атмосфера тлетворности и вседозволенности, постепенно охватывающая Петербург:

- Целуйте без мамаши

- Вы милых дев,

- Широкие гамаши

- На них надев.

- Целуйте без супруга

- Вы милых жен, —

- Почетный титул друга

- Вам заслужен.

- Целуйте осторожно

- Вы матерей…

- И, ежели возможно,

- То без детей.

А вот — пародия на блоковскую «Незнакомку», в которой Лиля в 1907-м слышит не божественную музыку сфер, а дикую какофонию современности, вторгшейся в ее зачарованный институтский мирок:

- Здесь по камням стучат извозчики,

- В окошке женщины поют.

- В квартирах спрятались разносчики,

- По небу облака плывут…

- И в этот вечер серо-матовый,

- Когда часы на школе бьют,

- В окне блистает глаз агатовый,

- И дико женщины поют.

- О страсти и плаще разорванном,

- О поцелуях красных уст.

- И песней начатой, оборванной

- Так странен крик, а вечер пуст.

Читать эту пародию тем более странно, что всего лишь через пару лет Лиля Дмитриева упоенно будет петь и плащи («В небе вьется красный плащ…»), и поцелуи («Когда выпадет снег, — ты сказал и коснулся тревожно / Моих губ, заглушив поцелуем слова…»), и пустые трагические вечера…

Первые сохранившиеся стихотворные опыты Дмитриевой относятся к 1906 году. Предыдущий год революции не оставил в них никакого следа. Это и неудивительно: после своей болезни Лиля входит в современность с трудом, предпочитая чтению политических прокламаций — занятия средневековой историей, а посещению студенческих оппозиционных собраний — лекции по испанистике и французскому языку. Однако не забудем, что девушка практически живет на квартире Брюлловой, а все Брюлловы, в отличие от аполитичных Дмитриевых (Елизавета Кузьминична решала практические вопросы ежедневного бытового существования, Валериан, воевавший в Японии, был верным сыном Царя и Отечества, Антонина жила, погруженная в свою женскую жизнь…), были активно вовлечены в политические перипетии начала столетия.

Маргарита Зарудная-Фриман рассказывает:

Мама (Елена Павловна Брюллова, старшая сестра Лидии. — Е. П.) с ее пылкой натурой, конечно, не могла оставаться в стороне от политики. Студенты читали Карла Маркса, Каутского, оппозиционные журналы. Время было бурным. <…> В какой-то момент своей студенческой жизни мама вступила в Социал-демократическую партию, позднее, в 1905 году, вышла из нее и вступила в партию социал-революционеров.[27]

Елена Брюллова не одинока в семье. Симпатии клана Брюлловых (как и другого знаменитого клана, причастного к русской поэзии, — клана Эфронов) были явно на стороне социалистов-революционеров. К эсерам принадлежала не только увлекшаяся революцией на волне общих студенческих настроений Елена, но и Надежда Владимировна Брюллова — ее кузина, член партии, убежденная революционерка, блестящий оратор, впоследствии — профессиональный этнограф; в 1937 году ее расстреляли все в том же ссыльном Ташкенте как эсерку и контрреволюционного агитатора. Вполне вероятно, что именно Надя Брюллова стала для своих кузин Лидии и Елены проводником в общественно-культурную жизнь середины 1900-х годов, а в отношении Лиды — сыграла еще одну важную роль: познакомила ее с критиком и публицистом Петром Пильским, сотрудником эсеровской газеты «Мысли», бывшим офицером и близким другом писателя А. Куприна.

Петр Пильский, автор знаменитой формулы о Серебряном веке: «Литература разручеилась», — был тогда одним из ведущих критиков поколения. Новатор, энтузиаст, остроумец, тот, чьего едкого слова побаивались, тот, о ком Саша Черный от лица молодого поэта с комическим придыханием писал: «Назовет меня Пильский дешевой бездарностью, / А Вакс Калошин — разбитым горшком»[28]… Середина 1900-х годов — время его громкой славы, время, когда он буквально фонтанирует начинаниями и проектами, помимо литературной деятельности увлекаясь еще и политикой: весной 1905 года Пильский дважды был арестован, а год спустя — подвергнут судебному преследованию за написание брошюры под названием «Охранный шпионат», в которой небезосновательно усмотрели оскорбительную и резкую критику царской охранки. Кто знает, уж не сочувствие ли к пламенному «богемисту», не яркость ли его судьбы заставили Лиду Брюллову отдать ему свое сердце? Если так, можно предположить, что первое личное знакомство Лили Дмитриевой, в те годы, очевидно, пребывавшей в тени подруги, с современной литературой и теми, кто ее «делает», происходило именно в поле критика Пильского, широким жестом распахивающего перед вчерашними гимназистками двери в большую литературу блистательного Петербурга.

Никаких точных сведений о том, что именно Пильский ввел Дмитриеву в поэтическую среду, у нас нет, но цепочку достроить легко. Крепкая дружеская, почти сестринская связь Лиды и Лили — связь, которая в юные годы предполагает общую среду и компанию; расширяющийся круг знакомств; множество политических и литературных течений, в которых так трудно и боязно ориентироваться без провожатого… А Пильский литературную среду современности знал хорошо, «дневал и ночевал в кафе и ресторанах, обожал разговоры до утра в каком-нибудь литературно-артистическом клубе, любил возбуждение от вина, атмосферу дружбы, споров и ссор, перекрестный огонь шуток и эпиграмм, игру флирта и влюблений, беспорядок и толчею случайных вечеринок и непринужденных пирушек».[29] Естественно, Лиду после чопорного дома Брюлловых подобная атмосфера пьянила, и вскоре двадцативосьмилетний Пильский сделался ее первым — невенчанным — мужем.

От этого союза в 1909 году у Лиды родился сын Юрий, Лиля Дмитриева стала для него крестной. Но совместная жизнь пары складывалась непросто. Пильскому было не до семьи: его то арестовывали и держали под следствием, то выпускали; он колесил из города в город, сотрудничал с несколькими изданиями, работал над публикацией сборника с характерным названием «Проблемы пола, половые авторы и половой герой» (1909)… Жена с ребенком в эту круговерть совершенно не вписывались, в клане Брюлловых били тревогу — Лиду надо спасать! И вскоре молодой матери уже предлагает руку и сердце Павел Шаскольский, брат Петра Шаскольского, видного эсера и мужа Надежды Брюлловой-Шаскольской, таким образом дважды поучаствовавшей в «женской жизни» кузины.

По всей видимости, Петр Пильский — бретер, самохвал, забияка, кабацкий драчун — не был склонен к мирному расставанию: об этом свидетельствует письмо Петра Шаскольского к брату, где Петр перечисляет, какие скандалы, включая газетные, в этом браке придется выдержать, и обещает от себя и Надежды полную родственную поддержку.

Все газеты были в руках Петра Пильского. Все симпатии — на стороне Лиды.[30]

Что же касается Лили, то и в 1906 году, когда предположительно состоялось знакомство Лиды Брюлловой и Пильского, и в начале 1907-го она пребывала в этом обществе на вторых — по сравнению с Лидой — ролях. Ее принимали здесь если не снисходительно, то покровительственно — к тому же, по-видимому, ей нередко приходилось выступать в роли некрасивой подруги, о чем по-мужски бесхитростно свидетельствуют, например, мемуары И. фон Гюнтера, немецкого журналиста и переводчика, с которым нам еще предстоит встретиться на страницах истории Черубины:

Дмитриева вдруг оживилась, обратила на меня внимание и прочитала еще несколько своих стихотворений. <…> Поскольку она была подругой очаровательной Брюлловой, я не скупился на похвалы. После чего и был зван на вечер к последней, чтобы еще раз послушать стихи ее подруги. Она дала мне свой адрес и телефон. Посчитав, что главная моя цель достигнута, и подустав от «синих чулок», я встал, чтобы откланяться.

Одновременно со мной поднялась и фрейлейн Дмитриева, чтобы тоже проститься. Следуя галантному петербургскому обычаю, я вынужден был предложить себя ей в провожатые. Фрейлейн Дмитриева сразу же согласилась <…>

Когда я помог ей сойти у ее дома и уже собирался прощаться, она вдруг предложила еще немного прогуляться. А так как мне хотелось побольше узнать о ее красивой подружке, я согласился, отпустил кучера и спросил, куда ей хочется пойти.[31]

Удивительно ли, что до поры до времени Лиля затаивается, не выказывает свой «нескромный, нешкольный, жестокий дар»?

По ранним пародиям легко восстановить ее напряженное, недоверчивое отношение к современной словесности, их очевидное — и болезненное для Лили — несовпадение. Современная литература вызывает на откровенность («Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, / Хочу одежды с себя сорвать») — Лиля таится, молчит о себе (и — забегая вперед — так и будет молчать до 1909 года, до самых исповедальных ночей в Коктебеле). Современная литература требует от поэта порочности, искушенности, прикосновения к безднам греха и соблазна («Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить…») — Лиля, «книжная девочка», только-только оправившаяся от долгой болезни, стыдится своей неопытности. Современная литература исповедует культ красоты («Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена? / Не все ль равно: лишь ты, царица Красота, / Освобождаешь мир от тягостного плена…»), культ античного совершенства — Лиля, остро осознающая собственную некрасивость, убегает от этого культа в эпоху Античности, диаметрально противоположную, призывающую к изнурению плоти и отречению от физической красоты в пользу духовного преображения.

Средневековье, испанское и французское, которое она вдумчиво изучает в начале 1900-х годов в институте, оказывается для нее ближе, чем современность. В июне 1907 года, впервые надолго разлучившись с «почти сестрой» Лидой (вот еще один повод предположить, что последняя в это время увлечена собственной личной жизнью и легко отпускает подругу, хотя в любом другом случае готова была бы поехать за ней), Дмитриева уезжает в Париж. После непроговоренного, подспудного, но ощутимого разочарования в русской современности она намеревается задержаться там для учебы в Сорбонне.

СУМЕРКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Всё в той же «Автобиографии» об этом сказано коротко — «после была и училась в Париже, в Сорбонне — бросила». Очевидно, воодушевления эти воспоминания у Лили не вызывают. Возможно, ей, за последние годы в России привыкшей к поддержке подруг, попросту одиноко в Париже («В большом и радостном Париже / Все та же тайная тоска», — двумя годами позже обронит семнадцатилетняя Марина Цветаева, под предлогом посещения лекций в Сорбонне отправившаяся в паломничество по наполеоновским местам), а возможно, причина еще прозаичнее: овдовевшей Елизавете Кузьминичне нелегко приходилось материально, и Лилю то, что ее полноценный курс в Сорбонне семья явно не потянула, могло уязвлять.

Да и сам Париж не нашел отражения в ее стихах. В отличие от Макса Волошина, этот город боготворившего («В дождь Париж расцветает, / Точно серая роза…») и обратившего к нему цикл влюбленных стихов, Дмитриева о Париже — между прочим, увиденном ею впервые, — не пишет. Наоборот: к лету 1907 года относятся несколько ее ранних лирических стихов, уже не пародийных, а искренних, совершенно сомнамбуличных — как будто бы, несмотря на учебу в Сорбонне, к которой она так стремилась, самое главное для нее происходит внутри.

В конце XIX — начале XX века Сорбонна была открыта для иностранцев. Программа общества «Alliance Française», организованного при французском посольстве в 1883 году и имевшего целью содействовать изучению вне Франции французского языка, а также знакомить иностранцев с французским искусством, поощряла стремление к «диалогу культур», по-своему способствуя обретению единого мирового культурного кода. (К этому же периоду, кстати, относятся и работы А. Веселовского о «встречных» культурных течениях, и создание языка эсперанто — как будто в эпоху, предшествующую мировым войнам, деятели культуры предчувствовали грядущее и по мере сил старались его предотвратить.) Лиля Дмитриева отправилась туда по программе летних курсов для иностранных учителей: Министерство народного просвещения в России порою предоставляло возможность посылать (будущих) гимназических преподавателей на стажировку в Париж и, что немаловажно, выдавать им стипендию от соответствующего учебного заведения. Должно быть, Лиле пришлось постараться, чтобы стипендия Женского педагогического института была выдана именно ей, но любовь к средневековой литературе воодушевляла, а прилежания ей было не занимать.

Летние курсы, длившиеся полтора месяца, были усечены по сравнению с полноценной программой, однако посильны финансово: плата за обучение составляла один франк с каждой лекции. Программа была определена еще в 1890-е годы и мало менялась. Слушатели, прошедшие стажировку в 1908 году, указывали, что в нее входили экспериментальная фонетика, современная, историческая и сравнительная грамматика, объяснение классических и современных текстов, практические занятия и экскурсии по парижским музеям. Предположительно в 1907-м было то же, причем достоверно известно, что курс лекций по современной литературе читал видный французский ученый и критик профессор Рене Думик. Среди его слушателей упоминается и Елизавета Ивановна Дмитриева.

Однако ведь все дело в том, что в Сорбонну Лиля отправилась не за лекциями. В Сорбонну она отправилась за европейским Средневековьем.

Хотя программная работа историка П. Бицилли «Элементы средневековой культуры» будет издана только в 1919 году, многое носится в воздухе уже в 1900-е, и параллель между Средневековьем и ранним Серебряным веком напрашивается сама собой. «Символизм и иерархизм — такова формула средневекового мировоззрения и такова формула всей средневековой культуры, — пишет о Средневековье Бицилли. — Все, что видит средневековый человек, он старается истолковать самому себе символически. Все окружающее его полно особого значения, таинственного смысла, и в соответствии с этим отношением к действительности он создает свою науку о ней».[32] Но ведь так было и в начале XX века! Торжество символизма, иерархическая преемственность, подразумевающая непререкаемый авторитет «старших по группе» и почтительное внимание учеников; мистика, оккультизм, всевозможные поэтические суеверия, литературные салоны, собирающие вокруг себя тайные ордены, — «Башня» Вячеслава Иванова и дом Мурузи, в котором встречались приверженцы четы Мережковских, брюсовская квартира на Цветном бульваре, где в 1900-е годы не только читали стихи, но и вертели спиритические столики… В Средневековье их, представителей «поколения кануна», манила прежде всего возможность преодоления инерции и выход к торжественному «Солнцу Завета». Об этом прощании с сумерками эпохи написаны брюсовский «Огненный ангел» и его же «Оклеветанный ученый» — биография знаменитого алхимика Агриппы Неттесгеймского, героя фаустианского типа, особенно близкого старшему поколению отечественного модернизма; об этом же можно прочесть и в «Стихах о Прекрасной Даме» А. Блока, фактически выведшего поэтику темного Средневековья в сияющий Ренессанс.

Серебряный век спрессовал опыт прошлого и за свои тридцать лет ухитрился прожить несколько полноценных эпох. 1890-е были Средневековьем; 1900-е — Возрождением; 1910-е, начавшись акмеистическим классицизмом, тут же перебились барочностью футуризма со свойственной последнему избыточностью и причудливым многообразием форм. Кроме того, не будет преувеличением сказать, что человек Серебряного века ощущал себя кем-то вроде гения Возрождения по отношению к темному русскому реализму с его догматами и стремлением свести личность к типу (по Веселовскому, «Средние века остановились на формуле типа и не добрались до личности»[33], — не напоминает ли это кредо русского реализма об изображении типического человека в типических обстоятельствах?). То есть Средневековье во всем его многообразии одновременно и отталкивало, и манило; плоть от плоти Средневековья с его суевериями, мистическими практиками, исступленной экзальтированной верой и проч., художники 1900-х годов стремились к свету Возрождения и провозглашали человека мерой всех вещей.

Лиля Дмитриева, тянущаяся к образам сумеречным, переходным, канунным, среди своих современников — не исключение. Ее любимые герои: и Дон Кихот Ламанчский, задумавший претворить в реальное существование куртуазную условность, и святая Тереза Авильская — то ли средневековая мученица, то ли исступленно влюбленная в Иисуса Христа еретичка, — это герои эпохи кануна. Сорбонна дает ей возможность заговорить со своими героями на одном языке.

Рыцарская поэзия, провансальская лирика, средневековая латынь голиардов (кстати, известных своими пародиями на самих же себя), трубадуры, труверы, пленительные жанры альбы и лэ… Лиля покупает в Париже гравюру XVI столетия с изображением святой Терезы Авильской, с тех пор сопровождающей ее во всех переездах (именно перевод октав святой Терезы станет первым опубликованным Лилиным стихотворением); Лиля всматривается в глубь веков, воображая себя то героиней куртуазной альбы, то затворницей монастыря, то сгорающей на костре инквизиции «исступленной химерой»-пророчицей. Пройдет два-три года, и все эти образы воплотятся в ее стихах — в этом смысле поездка на курсы в Париж оказалась вполне плодотворной, — но имевшая место, по-видимому, мечта Лили о полноценной учебе в Сорбонне хотя бы в качестве вольнослушательницы потерпела фиаско. К августу Елизавете Кузьминичне Дмитриевой стало ясно, что содержание младшей дочери за границей семья не потянет, а зарабатывать себе на жизнь во Франции Лиля, совсем юная и слабая здоровьем, конечно же не могла.

Должно быть, с этой неуверенностью и зыбкостью, с этим внутренним разочарованием связано Лилино парижское настроение. Мы узнаём его по нескольким стихотворениям, написанным летом 1907-го; к одному из них Лиля вернется в 1909-м, уже обладая версификаторским мастерством Черубины, допишет его, дочеканит — и в таком виде стихотворение о похороненной сказке войдет в ее личный биографический миф:

- Схоронили сказку у прибрежья моря

- В чистом, золотистом тающем песке…

- Схоронили сказку у прибрежья моря

- Вдалеке…

- И могилу сказки скоро смоют волны

- Поцелуем нежным, тихим, как во сне…

- И могилу сказки скоро смоют волны

- В глубине…

- Больно, больно плакать над могилой сказки,

- Потому что сердце умирает в ней…

- Больно, больно плакать над могилой сказки,

- Не своей…

Под стихотворением дата — 1906–1909. Метка «1909» понятна: в ноябре этого года история Черубины завершится дуэлью Волошина и Гумилева и поспешным отказом Дмитриевой от страшной «сказки», чуть было не обернувшейся гибелью одного из дорогих ей людей. А вот что означает первая метка — «1906»?

Осенью 1906 года Лиля знакомится с Всеволодом Васильевым, двадцатитрехлетним студентом Санкт-Петербургского института путей сообщения. О нем самом известно крайне мало, о начинающейся его любви к Лиле — совсем ничего. Можно только гадать, где и как состоялась их первая встреча: в окололитературных кругах, близких Пильскому, на какой-либо из студенческих вечеринок в компании Лилиной сестры Антонины, ровесницы Всеволода, наконец, на одном из бесчисленных религиозно-философских собраний, куда любознательной молодежи того времени трудно было не заглянуть? Первое — вряд ли: судя по всему, Васильев мало интересовался не только чужим, но и Лилиным творчеством. Второе — вполне допустимо, но никаких подтверждений этому нет. Остается третье, тем более вероятное, что впоследствии молодой инженер окажется тесно связан с учением Доктора Штейнера, а его близкий друг еще по гимназии, Борис Леман (запомним это имя!), и вовсе сделает неплохую карьеру антропософа и толкователя каббалы.

Мы не знаем, почему Васильев сделал Дмитриевой предложение практически сразу после знакомства и почему она согласилась. Ясно одно: ее отъезд в Париж — их первая разлука и повод проверить серьезность еще неустойчивого, невнятного чувства. Эти определения, впрочем, относятся больше к Лиле, чем к Всеволоду: тот был очевидно влюблен и от слова, данного Дмитриевой, не отказался даже после весьма для него драматичных событий 1909 года, — но она сомневалась, «металась, не знала» и паузу в отношениях явно восприняла как возможность приостановиться и разобраться в себе.

И вот в летних парижских стихах появляется странный для свадебного сюжета образ осколков — разбитой надежды, разбитого сердца: «Но сердце от первой же ласки / Разбилось, как хрупкий хрусталь», «Надломилось, полно кровью / Сердце, как стекло. / Все оно одной любовью / Истекло». Отметим этот вполне модернистский сбой ритма во всех четных строчках[34], отметим и то, что собственную помолвку автор воспринимает не как исполнение надежд, а как нечто прямо противоположное. Лиля была благодарна Васильеву за его чувство, за то, что он полюбил ее «черненькой» — некрасивой, неловкой, изломанной, — но сама она явно мечтала о большем, а помолвка на этих мечтаниях ставила крест. Отсюда и трогательно-наивное, подростковое удивление: «Зовут это люди любовью… / Какая смешная любовь!», отсюда довольно печальное «антипризнание» («И венок, венок мой бедный / Ты уж сам порви. / Посмотри, какой он бледный / Без любви»), отсюда и горечь о сказке, которая не успела исполниться — а ее уже схоронили.

В 1907 году Лилина роль в их романе свидетельствовала скорее об отчаянной готовности выйти замуж за первого встречного, чем о первой любви. Если вспомнить, что, пребывая в тени блистательной Лиды Брюлловой, Лиля нечасто привлекала мужское внимание, это можно понять; интересно другое — почему за столько лет, проведенных почти что поврозь (окончив институт, Васильев уехал отбывать трехлетнюю воинскую повинность), они не нарушили слова, данного друг другу осенью 1906-го?

«Я… <…> была связана жалостью к большой, непонятной мне любви», — пишет Лиля, объясняя свое обещание Васильеву. «Все, что было во мне хорошего — прямо или косвенно, — было от Лили», — откликается тот. Так или иначе, но когда отгремят выстрелы из пистолетов на Черной речке и утихнет скандал вокруг имени Черубины, Всеволод (Воля) Васильев займет свое место в судьбе Лили Дмитриевой после ее расставания с Волошиным и Гумилевым — уже навсегда.

Кстати, среди стихов, написанных Лилей в Париже, есть и одно каноническое «жениховское» (в данном случае — невестино), в котором она обещает возлюбленному дождаться условленной встречи и питает надежду на новую близость:

- «Когда выпадет снег», — ты сказал и коснулся тревожно

- Моих губ, заглушив поцелуем слова.

- Значит, счастье — не сон. Оно здесь! Оно будет возможно,

- Когда выпадет снег.

- Когда выпадет снег. А пока пусть во взоре томящем

- Затаится, замолкнет ненужный порыв!

- Мой любимый! Все будет жемчужно-блестящим,

- Когда выпадет снег.

- Когда выпадет снег, и как будто опустятся ниже

- Голубые края голубых облаков, —

- И я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе,

- Когда выпадет снег.

В этом стихотворении особенно ценны зафиксированная прямая речь и отчетливая биографическая подкладка: вероятно, Лиля и Всеволод, расставаясь, предполагали вновь встретиться осенью — когда в Петербурге «выпадет снег». Сбылись ли их ожидания, неизвестно, но у Лили вскоре после возвращения из Франции действительно начинается новая жизнь.

НАКАНУНЕ

Прежде чем рассказать о Лилином Петербурге 1908–1909-го, стоит упомянуть вот о чем: парадоксально, но, кажется, ее настоящее приобщение к современной русской литературе происходит… в Париже.

В 1900-е годы культурным центром русской жизни во Франции была мастерская художницы Елизаветы Кругликовой на улице Буассанад. Общительная, авантюрная, увлеченная хозяйка мастерской живо интересовалась современным искусством и охотно предоставляла гостям площадку как для общения, так и для серьезной работы, во время отъездов в Россию позволяя им пользоваться помещением и всеми своими живописными принадлежностями. В разные годы на улице Буассанад, 17, останавливались художники Б. Матвеев, Ф. Малявин, М. Волошин, известный тогда едва ли не более как живописец, нежели как поэт… Дружбу с Волошиным Кругликова особенно ценила, и окружающие это знали — в 1902-м Борис Матвеев рассказывал в письме к матери: «Был на вечере у Кругликовой. Там было много народа: компания французов, в которой участвовал и я, устроили шарады в лицах. Было слово „Волошин“ — Vol-oh-chin. А целое, то есть самого Волошина, представлял я, загримировавшись очень удачно: я сопел, как он, и читал его стихи».[35]

К тому времени Кругликова с Волошиным были знакомы всего только год, но успели совершить вместе пешее путешествие в Испанию. Художница привезла оттуда искреннее признание — «Никогда, ни с кем я так весело не путешествовала!», сам Волошин — прелестные «Кастаньеты», посвященные смелой спутнице и воскрешающие в памяти «танец быстрый, голос звонкий, / Грациозный и простой, / С этой южной, с этой тонкой / Стрекозиной красотой». Думается, Дмитриевой с ее любовью к Испании было бы о чем поговорить со своей тезкой; думается также, что с неменьшим любопытством слушала бы она и отзывы о Волошине, с которым в марте 1907-го чуть не пересеклась в Петербурге — весной этого года супруги Волошины, Максимилиан и Маргарита (Аморя), квартировали в знаменитой «Башне» у Вячеслава Иванова, а сама Лиля Дмитриева преподавала немецкий язык его пасынку Косте. А уж в Париже-то имя Волошина было тем более на слуху! Художник, поэт, неутомимый путешественник, странствующий по странам, музеям, библиотекам; убежденный символист, мистик, уверенный, что на парижской площади Иль де Жюиф по ночам слышатся голоса казненных тамплиеров; последователь всевозможных новоявленных религиозных и оккультных течений; постоянный связной между Россией и Францией, а также между представителями разных поэтических и даже политических партий, он как нельзя лучше воплощал в себе всю эту лихорадочную атмосферу рубежа веков — атмосферу непрерывного духовного поиска, политеизма, жизнетворчества и уверенности в безграничных возможностях человека-творца.

С легкой руки Волошина, любившего дарить друзьям друзей (слово самой Кругликовой: «Очень скоро Макс становится центром моего круга знакомых, бесконечно увеличивая его…»), в парижской квартире художницы царил почти коктебельский дух юного творческого содружества. Веселые розыгрыши и религиозные диспуты, научные доклады и сценические этюды, музыка и поэзия… Слава о доме на улице Буассанад распространялась далеко за пределы Парижа, была наслышана о нем и Дмитриева — по всей вероятности, еще в «пильских» кругах, а то и в ивановской «Башне». Жадная до всего нового, в свободное от учебы время она заглядывает к Кругликовой — и застает там художника Себастьяна Гуревича (поговаривали, что он был близок к эсерам, а раз так, то у них могли найтись и общие знакомые — те же Шаскольские), который предлагает Лиле позировать ему для портрета.

Это предложение могло смутить Лилю. И пусть мы не знаем ни ее реакции, ни того, был ли в итоге написан портрет, сам по себе факт подобного предложения — повод поговорить о том самом, что беспокоило Лилю всю жизнь: о ее внешности, описываемой разными мемуаристами столь по-разному, что более противоречивого портрета, пожалуй, мы не встретим во всей истории русской литературы XX века.

Легенда о Лилиной некрасивости стала частью расхожего мифа о Черубине. Главную роль тут сыграла Марина Цветаева, в блестяще проницательной статье «Живое о живом» (1932), посвященной Волошину, припечатавшая со свойственной ей бескомпромиссностью определения — «некрасивая любимица богов»:

Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я себя такую не могу любить, я с собой такой не могу жить. Эта — не я.[36]

Собственно, с цветаевской статьи и началось припоминание истории Черубины. Прежде этих событий кратко касался лишь вышедший в 1921-м очерк-некролог А. Толстого «Гумилев», ну и устные мемуары Волошина, записанные Т. Шанько в Коктебеле в 1930 году. А вот «Портреты современников» С. Маковского (1955) и «Жизнь на восточном ветру» И. фон Гюнтера (1966) в сущности повторили то, что уже было высказано Цветаевой: некрасивая Дмитриева выдумала красавицу Черубину, чтобы образ лирической героини ее стихов соответствовал образу автора.

Но так ли уж автор была некрасива?

Цветаева, конечно, несколько спрямляет ситуацию, приписывая мистификацию Дмитриевой и Волошина действию непреложного жизненного закона — «любят красивых, некрасивых — не любят». Между тем сам Волошин высказывается мягче: «Лиля, скромная, неэлегантная и хромая…» — и это больше похоже на правду, чем ее якобы бросающаяся в глаза некрасивость. О «невыигрышном» стиле Дмитриевой упоминают и щеголь Гюнтер, и денди Маковский; действительно, заработки учительницы, из которых львиная доля уходила, скорее всего, на уплату врачам, не позволяли ей хорошо одеваться, а в дешевых, заурядно скроенных платьях ее невысокий рост и хромающая походка были особенно приметны. Зато как органично выглядела Лиля в Крыму, во владениях Волошина, — в просторной и длинной рубахе, босая, с неизменно повязанной головой!

Кстати сказать, из всех знавших Лилю наиболее отталкивающие ее портреты оставили именно Гюнтер и Маковский, по гневным словам Волошина, буквально ненавидевший «плебейку хромушу Дмитриеву»[37] (но если и ненавидевший, то не столько как человека — он ее почти и не знал, — сколько как явление разночинки, пытавшейся пролезть в высокие сферы искусства, оберегаемые от «профанов», да еще и составлявшей разительный контраст по отношению к даме его сердца аристократке Черубине де Габриак). Эстеты, богатые баловни, они требовали от пишущей женщины прежде всего изысканности, утонченности, приближения к прекрасному. И если воспоминания Гюнтера о внешнем облике Лили еще сохраняют некоторую объективность, то образ, вышедший из-под пера Маковского, получился откровенно пугающим:

Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. <…> Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину…[38]