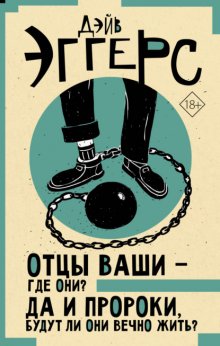

Отцы ваши – где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? бесплатное чтение

Dave Eggers

YOUR FATHERS, WHERE ARE THEY? AND THE PROPHETS, THEY LIVE FOREVER?

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK), Ltd.

© Dave Eggers, 2014

© Перевод. М. Немцов, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Строение 52

– Мне удалось. Вы и впрямь тут. Астронавт. Иисусе.

– Кто это?

– У вас, наверное, голова болит. От хлороформа.

– Что? Где я? Что это за место? Ты кто, нахер, такой?

– Вы меня не узнаёте?

– Что? Нет. Что это?

– Это? Это цепь. Она приделана вот к этой свае. Не тяните.

– Ох бля. Ох бля.

– Я говорил, не тяните. И должен вам сразу сказать, до чего мне жаль, что вы здесь при таких обстоятельствах.

– Ты кто такой?

– Мы знакомы, Кев. Уже давно. И мне вас сюда вот так привозить не хотелось. То есть, я б лучше по пиву с вами зацепил как-нибудь, но вы не ответили ни на одно мое письмо, а потом я узнал, что вы через городок проезжать будете, ну и… Правда, не дергайте ее. Ногу себе повредите.

– Нахер я здесь?

– Вы здесь потому, что я вас сюда привез.

– Ты это сделал? Ты приковал меня цепью к свае?

– Здоровская штука, правда? Не знаю только, стоит ли называть ее сваей. Чем бы ни была, она невероятно крепкая. Тут все ими оборудовано. Была военная база, поэтому везде такие чудны́е фиготени. Эта штука, к которой вы прикованы, способна выдержать десять тысяч фунтов, и почти во всех строениях такие есть. Хватит тянуть.

– Помогите!

– Не орите. Тут на много миль никого. А сразу за горкой океан, поэтому за волнами и ветром тут хоть из пушки стреляй, ничего не слышно. Но из пушек здесь больше не стреляют.

– Помогите!

– Иисусе. Хватит. Слишком уж громко. Тут повсюду цемент, дядя. Слышите, какое эхо?

– На помощь! На помощь!

– Я прикидывал, что вы станете орать, поэтому если начнете сейчас, так мне и скажите. Я не могу здесь оставаться, пока вы этим занимаетесь.

– Помогите!

– Мое уважение к вам стремительно падает.

– Помогите! На помощь! Помогите! Эй…

– Ладно. Господи ты боже мой. Вернусь, когда закончите.

– Закончили?

– Иди нахуй.

– Знаете, никогда раньше не слышал, чтоб вы матерились. Главным образом, это про вас я и помню – вы никогда не матерились. Вы были такой серьезный парень, такой аккуратный, тщательный и порядочный. А с этой стрижкой ежиком и в форме вашей – короткий рукав, пуговицы в ряд – вы были прям пережиток. Наверное, так и надо, если хотите стать астронавтом, – приходится таким вот подтянутым быть. С такой вот чистотой.

– Я тебя не знаю.

– Что? Нет, знаете. Вы не помните?

– Нет. Я никого, как ты, не знаю.

– Хватит. Возьмите и подумайте. Кто я?

– Нет.

– Вы прикованы цепью к свае. Могли б и догадаться. Откуда мы друг друга знаем?

– Пошел ты нахуй.

– Нет.

– Помогите!

– Не стоит. Разве не слышите, до чего тут все громко? Слышите эхо?

– Помогите! Помогите!

– До чего ж вы меня огорчаете, Кев.

– На помощь! На помощь! Помогите!

– Ладно. Я пошел, пока вы не очухаетесь.

– Теперь-то всё? Там по ночам холодно снаружи. Ветер на горку залетает, а Тихий океан… не знаю. Начинает кусаться. Как солнышко выйдет, так почти благодать, но как только температура падает, Арктика наступает довольно скоро. Вы, должно быть, охрипли. Воды хотите?

–

– Я бутылку здесь поставлю. Попьете, когда захочется. Я для этого левую руку вам оставил свободной. Мы здесь пробудем сколько-то, поэтому просто знайте, что я пригляжу, чтобы вы ели и у вас было все, что вам еще понадобится. У меня и одеяла в фургоне есть.

– Как ты меня сюда притащил? Ты тот парень, что диван перевозил?

– Это я, да. Видел такой трюк в кино. Поверить не могу, что он удался. Вы помогли мне внести диван в фургон, и я оглушил вас электрошокером, а потом дал хлороформу и привез сюда. Хотите послушать, как все было? Довольно невероятно.

– Нет.

– Поставить машину близко у этого строения, где мы, вообще-то нельзя, поэтому я вас выволок из фургона вон на ту тележку – ее снаружи видно. Она уже там стояла, и работает превосходно до сих пор. Я б на этой штуке и слона перевез. В общем, погрузил я вас на тележку, потом протащил четверть мили от парковки до этого строения. Честно говоря, я до сих пор просто обалделый оттого, что все удалось. Вы тяжелее меня фунтов на тридцать, что ли, и определенно в лучшей форме, чем мне удастся когда-нибудь добиться. Но все равно получилось. Вы, блядь, астронавт – и вот теперь вы тут. Отличный какой день.

– Ты псих.

– Нет-нет. Не он. Перво-наперво, извините. Никогда не думал, что вытворю что-то подобное, но из-за всего недавнего это стало необходимым. Я в жизни никому никак не вредил, и вам не поврежу. Я б никогда вам не мог навредить, Кев. Хочу, чтоб вы это понимали. Поэтому вам совсем незачем вырываться или как-то. Завтра я вас отпущу – после того, как мы немного поговорим.

– Ты, нахуй, и в самом деле чокнутый.

– В самом деле нет. Вот правда. Давайте вы прекратите это повторять, потому что я не такой. Я человек нравственный – и человек принципиальный.

– Пошел нахуй.

– И это тоже хватит повторять. Вы мне не нравитесь, когда материтесь. Давайте вернемся к тому, чтобы вспомнить меня. Удалось?

– Нет.

– Кев, хватит. Только посмотрите на меня. Чем скорее мы с этим покончим, тем скорее я смогу вас отпустить.

– Ты меня отпустишь, и я тебя убью.

– Эй. Эгей. Ну вот чего ради такое говорить? Совершенно без толку же. Вы себя задержали на много часов. Может, и больше. Я планировал вас отпустить сегодня вечером, попозже. Может, завтра, самое позднее. А теперь вы меня напугали. Я вовсе не представлял себе вас как свирепого типа. Господи, Кев, вы же астронавт! Незачем угрожать людям налево и направо.

– Ты приковал меня цепью к свае.

– И все равно. То, что я с вами сделал, было последовательно и без насилия. Цель оправдывала средства. Мне хотелось с вами поговорить, а вы не отвечали на мои письма, поэтому я решил, что выбора у меня нет. Вот прям не на шутку приношу свои извинения, что пришлось вот так. Я в странном месте побывал недавно. У меня так голова болела, что спать не мог. Гадство, как давило! Вопросы перли один на другой и душили меня по ночам. У вас так когда-нибудь было, что вы себе лежите, а вопросы – виперы такие, обертываются вам вокруг горла?

– Ты, блядь, совсем псих.

– Знаете что, Кев? Я нет. Но вынужден сказать, как только я произнес виперы, тут же понял, что зря. Такой, как вы, услышит это слово, его конкретность – и сразу считает, будто я какой-то одержимый чудик.

– А ты нет.

– Видите, еще и сарказм. Что-то новенькое. Помню вас таким искренним. Я про себя этим восхищался. А эти новые колючки мне не нравятся. Теперь послушайте, я думаю, вам видно, что я полностью в своем уме.

– Невзирая на то, ты меня похитил и привез сюда.

– Именно потому, что я вас сюда привез – успешно. Я составил план, выполнил его и привез астронавта на заброшенную военную базу в ста десяти милях от того места, откуда вас выкрал. Стало быть, я человек вполне дееспособный, верно?

–

– Кев. Вы работаете на правительство, так?

– Я работаю в НАСА.

– А это правительственное учреждение. И каждый день правительство привозит какого-нибудь вражеского бойца в какое-нибудь засекреченное место, чтобы его там допросить, правда? Что ж не так со мной, если я делаю то же самое?

– Так я вражеский боец, значит.

– Нет. Возможно, сравнение было скверное.

– Дружок, ты просидишь в тюрьме весь остаток своей жизни.

– Не думаю. Ловят только тупых.

– А ты блистательный преступный гений.

– Нет. Нет, Кев. Я никогда в жизни не делал ничего незаконного. Поразительно, да? Честно, не делал. Великие преступления совершают новички. Я вижу, вы озираетесь. Здоровское это место, да? Клево же, что мы в самом деле на военной базе? Узнаёте это барахло? Оглядитесь. Тут был какой-то артиллерийский склад. Думаю, они прикрепляли пушки или что там еще к этим сваям, чтоб те могли ездить взад-вперед и гасить отдачу. Вообще-то я не уверен, но зачем еще тут эти сваи?

– Я тебя, нахуй, порешу. Но легавые порешат тебя первыми.

– Кев, такого не произойдет.

– Тебе не кажется, что уже началась массированная облава – выяснить, что со мной стало?

– Не льстите себе. Вы ж никогда себе не льстили. Вы были из тех, кто знает, что умен, силен, и впереди великие свершения, но к тому же вы знали, что пользы не будет, если это рекламировать всему миру. Поэтому на вас работала милая такая публичная скромность. Мне это нравилось. Я понимал весь этот ваш гамбит, но мне он нравился, и я его уважал. Поэтому не портите его выпендрежем «я астронавт».

– Лады. Но ты все равно труп. Меня найдут через сутки.

– Нет, не найдут. Я отправил трем людям сообщения с вашего телефона, всем написал, что вы в разных местах. Одному из ваших коллег в НАСА сказал, что у вас родственник умер. А вашим родителям – что вы на тренировочном задании. Слава богу, изобрели СМС – можно идеально притворяться вами. Потом я выключил ваш телефон и выбросил его.

– Ты сотню всяких мелочей не учел.

– Возможно. А может, и нет. Так вам интересно, где вы находитесь? Всю эту базу вывели из эксплуатации, и она разваливается. Никто не знает, что с нею делать, поэтому она тут торчит себе и гниет на земле стоимостью миллиард долларов. Вам отсюда не видно, но до океана где-то полмили вниз по склону. Вид отсюда невероятный. Но на всем участке – лишь эти старые ветшающие постройки. Их тут сотни, и еще двадцать таких же, как вот эта, стоят в ряд. Думаю, эту использовали для испытаний химического оружия. Рядом тут одна, где обучали методам допроса. В тех, как эта, – везде сваи, на которые можно разное цеплять. Что вы на меня так смотрите? Это означает, что вы меня узнали?

– Нет.

– Да, узнали.

– Не узнал. Ты ебаный полоумный, а я тебе сказал, что с полоумными не знаюсь. Такая вот у меня заколдованная жизнь.

– Кев. Мне в самом деле уже хочется приступить. Поэтому мы либо приступим так, как, надеюсь, мы можем приступить, начнем беседовать, либо я тыкаю в вас электрошокером, чтоб немножко приструнить, и мы начинаем после этого. Отчего же просто со мной не поговорить? Давайте отнесемся к этому по-мужски. Перед нами стоит задача, так чего б нам ее не решить. Вы всегда деловой такой были, все обеспечивали, двигались дальше. На такую действенность с вашей стороны я и рассчитываю. Итак, откуда я? Откуда вы меня знаете?

– Не знаю. Я никогда не сидел в тюрьме. Видимо, ты откуда-то сбежал.

– Кев, видите вот этот электрошокер? Если предпочтете со мной не разговаривать, я вас оглушу. Если станете орать и звать на помощь, я выйду из здания, пока не заткнетесь, потом вернусь и вас оглушу. Гораздо лучше будет, если мы просто побеседуем.

– И потом что? Ты меня убьешь.

– Я б не мог вас убить. Я никогда никого не убивал.

– Но если я кому-нибудь об этом расскажу, ты сядешь на десять, на двадцать лет. Похитить астронавта?

– Это моя забота, не ваша. Очевидно, что сейчас вы прикованы к свае, поэтому превосходство на моей стороне в смысле того, когда вас кто-нибудь найдет и насколько далеко буду я к тому времени, когда вас найдут. Кев, я не намерен быть паскудой, но давайте уже приступим? Очевидно же, что я все это учел. Привез вас в такую даль, мне удалось вас приковать. В смысле, я не идиот. Я какое-то время все это планировал. Там мы можем начать?

– И если я с тобой поговорю, ты меня отпустишь?

– Я не причиню вам вреда. Со временем вас спасут. Я уеду, отправлю кое-кому сообщение, скажу, где вы, они приедут и вас найдут. К тому времени я уже буду в пути. Поэтому еще разок, пока я не рассердился. Откуда мы друг друга знаем?

– По колледжу.

– А. Ну вот. Колледж. Вы помните мое имя?

– Нет.

– Кев, ладно вам.

– Не знаю.

– Но вы поняли, что я из колледжа.

– Я этого не знал. Я угадал.

– Ладно вам. Думайте.

– Боб?

– Сами знаете, что звать меня не Боб. Никого так не зовут.

– Херолд?

– Херолд? А, понял. Это вы меня хером обзываете. Послушайте. Мне хочется думать, что вы славный парень, поэтому просто скажите, что помните мое имя.

– Ладно. Я тебя помню.

– Хорошо. И зовут меня…

– Стив.

– Нет.

– Боб.

– Опять Боб? Серьезно?

– Роб? Дэнни?

– Вы действительно не знаете! Ладно, давайте разберем по косточкам, медленно. Я был студентом или аспирантом?

– Студентом.

– Спасибо. Я учился на три года младше. Не наводит на мысли?

– Нет.

– Припоминайте «Введение в авиационно-космическую технику». Вы ассистировали преподавателю.

– В том потоке было сто двадцать учащихся.

– Но подумайте. Я часто задерживался после занятий. Задавал вам вопросы про путешествия во времени.

– «Тимберленды» еще носил?

– Ага. Вот, пожалуйста. И зовут меня…

– Гас.

– Тепло! Томас.

– Томас? Конечно, я помню. Ты был незабываем. Так скажи мне, Томас, какого хуя ты приковал меня цепью к свае?

– Кев, вы знали, что сегодня умер Нил Армстронг?[1]

– Да, я это знал.

– Как это на вас подействовало?

– Как это на меня подействовало?

– Да, как это на вас подействовало?

– Не знаю. Мне грустно стало. Он был великий человек.

– На Луну слетал.

– Так и есть.

– А вы не полетите на Луну.

– Нет. Чего ради мне лететь на Луну?

– Потому что вы астронавт.

– Астронавты не летают на Луну.

– Уже не летают.

– Нет.

– Ну да. И каково это вам, Кев?

– Иисусе.

– У меня электрошокер, Кев. Лучше вам отвечать на мои вопросы.

– Мне дела не было до полетов на Луну. Это уже сорок лет не приоритет в НАСА.

– Вы хотели полетать на «Шаттле».

– Да.

– Спорим, вам интересно, откуда я это узнал.

– Нет, не интересно.

– Вам не любопытно?

– Каждому астронавту хочется полетать на «Шаттле».

– Еще бы, но я знаю, как долго этого хотелось вам. Как-то раз вы мне сказали, что полетите на «Шаттле». Помните?

– Нет.

– Вероятно, вы это много кому говорили. Но я это очень хорошо запомнил. Таким ровным голосом, вы были так уверены. Вы меня вдохновили. Спросили меня, что я намерен делать в жизни. Думаю, спросили вы меня лишь для того, чтобы самому на этот вопрос ответить. Поэтому я сказал что-то насчет службы в полиции или работе в ФБР, или еще о чем-то, и вы помните, что вы мне ответили? Это было прямо возле Корпуса Мура. Стоял свежий осенний денек.

– Я сказал, что хочу полетать на «Шаттле».

– Именно! Вы действительно помните или просто потакаете мне?

– Не знаю.

– Кев, вот правда вам лучше отнестись к этому всерьез. Я же к этому всерьез подхожу. У меня хуева туча хлопот была с тем, чтобы вас сюда доставить, поэтому вы поймите, я не шучу. Теперь со всей, блядь, серьезностью: помните тот день, когда посмотрели мне в глаза и сказали, что абсолютно уверены – вы полетите на «Шаттле»?

– Да. Помню.

– Хорошо. И теперь вы где?

– Я на военной базе, прикован к свае.

– Хорошо. Это вы хорошо сказали. Но вы понимаете, о чем я. Я в том смысле, где вы теперь по жизни? Уж точно, блин, не на «Шаттле».

– «Шаттл» вывели из эксплуатации.

– Ну да. Через год после того, как вы стали астронавтом.

– Ты слишком много обо мне знаешь.

– Конечно же, я о вас знаю! Мы все знали. Вы стали астронавтом! Вам это действительно удалось. Вы сами не понимали, до чего внимательно люди за вами наблюдают, правда же, Кев? Тот маленький колледж, где мы учились, сколько там, пять тысяч человек, и большинство – идиоты, кроме вас и меня? И в итоге вы поступили в МТИ[2], защитили магистерскую по авиационно-космической технике, и во флоте тоже послужили? То есть, вы, блядь, были мой герой, дядя. Все, что собирались сделать, вы делали. Невероятно. Вы были единственным выполненным обещанием за всю эту жизнь. Знаете, как редко выполняются обещания? Выполненное обещание – оно как белый кит, дядя! Но когда стали астронавтом, вы обещание выполнили, здоровенное, блядь, обещание, и у меня возникло чувство, что отныне любое обещание будет выполняться. Что все обещания можно выполнить – и следует выполнять.

– Рад, что ты к этому так относишься.

– А потом они отняли у вас «Шаттл». И я подумал: а, ну вот опять. Поматросили и бросили. Неизбежный крах всего, что казалось прочным. Нарушение всех треклятых обещаний на Земле до последнего. Но какое-то время вы были богом. Вы обещали стать астронавтом – и стали. Просто одно, другое, пятое, десятое, кроме того единственного года, о котором я у вас потом спрошу. Мне кое-что известно про тот год.

– Иисусе. Знаешь, я все время думаю, что сейчас проснусь. То есть, я знаю, это страшный сон, но такой, где никак не проснуться.

– Кев, вы сейчас сами с собой говорите?

– Да ебись ты.

– Кев, я правда не шучу насчет матерщины. Прекратите. Мне не нравится ее от вас слышать. Очень не нравится, и этого я не потерплю. Более того, сделаю все, что в моих силах, чтоб вы больше не матерились.

– Пошел нахуй.

– Кев. Последнее предупреждение. Я честно не шучу. Вы уже должны были понять, что кое-какая решимость во мне имеется. Если намерен что-то сделать, я это делаю, совсем как вы. Я вас сюда привез, у меня здесь электрошокер, и я уверен, что сумею найти здесь вокруг еще какие-нибудь инструменты, которые окажутся неприятны. И то, что я в жизни не делал ничего насильственного, вам отнюдь не поможет. Я стану действовать неряшливо, наделаю ошибок, каких бы не допустил человек опытнее.

– Ты сказал, что вечером меня отпустишь.

– Я вас отпущу, как только смогу. Как только удовлетворюсь.

– Ладно. Поехали.

– Правда?

– Ну. Давай приступим.

– Хорошо. Знаете, я человек нравственный.

– Ну разумеется.

– Так и есть. Я человек принципиальный, как и вы сами.

– Ну да.

– Хорошо. Знаете, вот теперь наконец-то, наконец, я вижу ровно того парня, который закончил МТИ и послужил на флоте, и побывал во всяких академиях, и стал астронавтом. Вот как вы этого добились. Поставили себе цель и достигли ее. И тут всё точно так же. Я вам задал параметры, и вы теперь будете в них работать, выполнять план и переходить к следующей ступени. Вот это в вас мне и нравится. Вы до сих пор мой герой.

– Рад. Давай тогда приступим.

– Но из штанов выпрыгивать не надо. Разворачиваться все должно естественно. Не хочу ничего делать только ради галочки.

– Ну да.

– Ваши ответы должны быть правдивы. От вопросов даже может быть больно. Если я решу, будто вы какой-нибудь ерундой политически уклоняетесь от ответа, вы останетесь здесь, покуда я не получу прямых, возможно, и болезненных ответов, ладно?

– Я понимаю.

– Ладно, хорошо. Значит, мы сейчас несколько минут будем перебирать то-се. Про ваш путь я читал, но мне нужно услышать это от вас самого. Готовы?

– Да.

– Все четыре года в колледже вы играли в бейсбольной команде, и у вас по-прежнему результат 4:0. Верно?

– Да.

– Как вам это, блин, удалось?

– Я никуда не ходил. В колледж я поступил, чтоб выучиться и перейти на следующую ступень.

– Когда вы поняли, какова следующая ступень?

– Перед тем, как пошел в колледж.

– Значит, перед тем, как поступить в колледж, вы уже знали, что будете делать после?

– Конечно.

– В каком это смысле – конечно? Никто так не мыслит.

– Так мыслят многие. У меня не было выбора. В ту секунду, когда я поступил в колледж, меня уже опережали двадцать тысяч других желающих стать астронавтами.

– Как?

– Может, они поступили в колледж получше. Может, входили в тот демографический срез, который плохо представлен в НАСА. Может, у них не было астмы в детстве. Может, у них имелись связи получше.

– У вас правда была астма?

– До двенадцати лет.

– А потом что?

– Потом не стало.

– Не думал, что так бывает.

– Бывает.

– У вас был железно диагноз «астма», с ингалятором и прочим?

– Да.

– А потом ни ингалятора, ни астмы?

– Вообще.

– Видите, вы бог! Просто обожаю.

– Иногда случается. У многих молодых людей симптомы исчезают со сменой диеты или переменой климата.

– И вот опять вы заговорили, как астронавт. Спасибо. «Молодые люди, смена диеты». Астронавт бы так и сказал. Он бы не говорил «пацаны» и он бы сделал то, что и вы – а именно, превратил свою личную историю в что-то эдакое про Молодежь Америки. Обожаю. Хорошо излагаете. Вас как-то особо учили в НАСА связям с общественностью?

– До такого я еще не дошел.

– Ладно, постойте. Придержите эту мысль. Мы туда еще доберемся. Но сначала я хочу вернуться. Побеседуем о ступенях. Вы знали, что пошли в студенты для того, чтобы получить степень инженера. Инженером по… По какой технике инженером?

– По авиационно-космической.

– И еще вы вдруг принимающий в бейсбольной команде. Как это, блин, случилось?

– Играл в старших классах, просто пришел в команду.

– Так вы не на спортивной стипендии были?

– Я был на частичной академической стипендии.

– Не может быть!

– Да.

– Видите, я так рад, что мы это сделали. Так рад, что привез вас сюда, потому что моя вера в человечество уже отчасти восстановилась. Вот вы играли в бейсбольной команде, а я все это время считал, что в колледж вы поступили по бейсбольной стипендии, и потому все четыре года играли, хотя настоящим приоритетом у вас были оценки и переход на следующую ступень. А теперь выясняется, что принимающий в блядской бейсбольной команде учился по академической стипендии! Это идеально. Поразительно.

– Ну, я не так хорошо играл, чтоб на бейсболе выезжать полностью.

– Но вы играли! Я смотрел, как вы играете. Начали вы наш старший курс, когда тот другой парень, как его…

– Джулиан Гонзалес.

– Точно, когда он перевелся, вы играли все игры. И по-прежнему держали 4:0. То есть, вся остальная команда же думала, что вы какой-то урод?

– Думала.

– Почему, из-за того, что вы по вечерам никуда не ходили, не портили девчонок и все такое?

– По сути да.

– Но потом девчонку вы все же попортили!

– Что?

– Ох блин. Извините. Я не хотел так сразу в это прыгать. Но мне известно про Дженнифер и про это, знаете.

– Что?

– Мы до этого позже доберемся.

– Иди нахуй.

– Я вас предупреждал, что может стать неловко.

– Хватит с меня.

– Ладно, послушайте. Извините меня. У нас там все хорошенько стряпалось. Прошу вас, я Дженнифер больше поминать не стану. Все равно мне обо всем этом известно. Я тут поспрашивал и, мне кажется, всю историю собрал.

– Какую историю ты собрал, засранец?

– Не ебите мне мозги, Кев! Вы только что допустили две оплошности. Угрожали мне и опять выматерились.

– Я тебе не угрожал, но собираюсь. Я тебе башку, нахуй, оторву.

– Видите, это так разочаровывает. Вас это вперед не пускало – ваш норов? Да не дергайте вы эту цепь.

– Я бешусь, если меня приковывают и расспрашивают о подружке столетней давности.

– Спорим, вы часто беситесь. Особенно теперь. Ага, вам сейчас есть много на что беситься. Да и мне тоже. Это нормально. Это можно понять. Видите, вот еще почему мы с вами похожи. Оба выполняем свои планы и у обоих в головах крутятся тяжелые маховики, какие грозят сокрушить нам черепа.

– Ох господи, ну ты и псих! Ё-мое.

– Скажете это еще раз, Кев, и я вас контужу. Не потому что мне хочется, а из-за того, что вы меня обзываете психом, и это так предсказуемо и так скучно. Назвать похитителя психом, тыры-пыры – это скучно. Вы меня обозвали психом уже раз двадцать, и положения вашего это не улучшило. А я начинаю уставать от того, что вы меня отвлекаете. Мне просто хочется со всем этим покончить и не делать вам больно, ладно?

–

– Ладно, вернемся к нашему сюжету. После колледжа вы потеряли год, а затем пошли в МТИ. Там так же было – вы тоже знали, что вам там предстоит сделать?

– Я получал магистерскую степень по аэрокосмической технике. Само собой, я знал, что я там должен делать. Это ж не по плетению корзин степень.

– Ладно, прекрасно. Стало быть, МТИ – это сколько, два года?

– Три.

– Ух ты, вы учитесь уже семь лет. А знаете, что я делал после вуза?

– Нет.

– Мой дядя заставил меня работать на своей фабрике. Можете себе вообразить такое? У меня диплом колледжа, а он меня вынуждает вкалывать в цеху, рядом с толпой теток из Восточной Европы. Ну не пиздец ли?

– Не знаю, Дон.

– Томас.

– Извини. Томас.

– Постойте. Вы помните моего друга Дона?

– Нет.

– Мне кажется, можете. Так чудно́, что вы сказали «Дон». Дон был величайшим вашим поклонником. Помните его? Обычно он со мной ходил. Учился в одной школе с вами и со мной.

– Я его не помню.

– Пару лет как минимум. Из вьетнамских американцев? Прямо-таки симпатичный парень?

– Не знаю, Томас. Это было давно.

– Но он же всегда ходил со мной. Ведь вы не просто так его имя назвали. Вряд ли это совпадение.

– Думаю, это совпадение. Извини.

– Господи, вот чудно́-то. Дон в последнее время из головы у меня нейдет. Он умер, вы в курсе?

– Нет, не в курсе. Я не знал Дона. Но мне жаль, что он умер.

– Это уже какое-то время назад произошло. Господи, года два или около того. Такая дичь, потому что я клянусь, Дон по-настоящему вами восхищался. То есть, ему больше хотелось в НАСА, чем даже мне. На уроках много о вас меня расспрашивал – когда я выяснил, что вы пытаетесь попасть на «Шаттл». И после уроков тоже. Вообще-то как раз он мне про вас все время напоминал. Мы всегда с ним об этом говорили. Он знал, когда вы пошли на флот. Я звонил, бывало, или он звонил, и мы с ним разговаривали, и рано или поздно один из нас обычно говорил: эй, а как у Кева Пачорека дела? Знаете, просто проверить. Думаю, ему самому бы очень хотелось стать астронавтом. Но американских астронавтов-вьетнамцев не бывает, верно?

– Азиаты-астронавты есть.

– Но тогда еще ни одного не было, верно? Никого похожего на Дона. И дома у него не все стабильно было. По-моему, тут нужно быть из какой-то крепкой семьи, верно?

– У меня родители развелись.

– А, ну да. Я это знал.

– Послушай, мне жаль, что я упомянул его имя. Это случайно вышло. И мне действительно жаль, что он умер молодым.

– Это ничего. Ага. То есть – нормально. Но я убежден, что причина есть. Вы не помните его лицо? У него такие темные глаза были, такая широкая белозубая улыбка? Господи, вот дичь-то. Я… Я сейчас на секунду наружу отскочу.

– Извините, что пришлось. Дрянь, вот же холодина снаружи. Ветер с океана насквозь продувает. И недостаток влажности. Тут в воздухе нет ничего, в нем ничего не держится, ни тепло, ни вода, ни вес. Это просто такой набор стальных лезвий, он бурлит над океаном и задувает на утесы, через горки дует. Там, где вы росли, все было не так, Кев, верно? То есть, влажность там имелась. Вам не нужно было нестись и хватать зимнюю куртку, едва скрывается солнце.

– Так я понимаю, ты сам где-то здесь живешь?

– Я не могу рассказывать о том, где живу, верно, Кев? Нам правда нужно вернуться к вашей истории. Извините, что мне прогуляться пришлось. Просто потребовалось какое-то время, чтоб кое-что прикинуть, и, кажется, у меня получилось. Так вы говорили, что после МТИ – что?

– Я пошел во флот.

– Кем?

– Энсином.

– И это где было?

– В Пенсэколе.

– Вы там на самолетах летали или что?

– Да, я служил в Учебном командовании морской авиации.

– Но сами летали, верно?

– Через несколько лет я перевелся в Школу летчиков-испытателей в Патаксент-Ривер[3].

– Это Мэриленд. Ну да. Я это знал. Так вы испытывали самолеты, значит? Летали?

– Я летал на «Эф-18»-ых и «Кей-Си-130»-ых.

– Это что, реактивные истребители?

– Да, «Эф-18» – двухмоторный тактический самолет. «Кей-Си-130» – самолет-заправщик, обеспечивает дозаправку в полете.

– Вот опять вы заговорили своим голосом. Весь этот жаргон посыпался из вас так бегло и уверенно. Вы никогда не сомневались ни в себе, ни в этих числах, теориях или уравнениях. Таким же вы были и ассистентом преподавателя. Помните профессора на том потоке?

– Шмидт.

– Точно. Помните, как он трусцой в класс вбегал? Он носил на занятия тренировочный костюм, вскакивал и бродил по всему кабинету. Думаю, у него в жизни было много неприятностей, верно?

– Не знаю.

– Значит, да. А материал он излагал неплохо, но, казалось, сомневается, есть ли во всем этом смысл. По-моему, научное сообщество ему не нравилось. Сам он никакими значительными исследованиями не занимался, правда?

– Да он уже умер. Не понимаю, в чем смысл разбираться с состоянием его ума на тех занятиях.

– Думаю, ему было очень грустно. Он говорил об утрате жены так, будто у него ее отняла какая-то армия теней, которую за это следует призвать к ответу. Но то был рак, верно?

– Видимо, да.

– Но ей же, должно быть, лет шестьдесят было, как ему, верно? Доходишь до шестидесяти – и все ставки аннулированы. Постойте, а вы разве какое-то время в Пакистане не служили?

– После Монтерея. Какое-то время я учился в Военном институте иностранных языков.

– Чему? Арабскому?

– Урду.

– Так вы говорите на урду.

– Говорю. Не так хорошо, как раньше.

– Видите, у меня мозги вскипают. Принимающий в бейсбольной команде, 4.0. МТИ по технике. Еще вы говорите на урду и стали астронавтом в НАСА. А теперь агентство лишили финансирования.

– Его не лишили финансирования. Средства пошли на другое.

– На маленьких роботов. На «УОЛЛ-И»[4], которые тарахтят по Марсу.

– Это по-настоящему ценно.

– Кев, ладно вам. Вы же знаете, что вас это бесит.

– Меня не бесит. Я знал, во что влезаю.

– Неужели? Вы действительно думали в 1998-м, когда говорили, что хотите полетать на «Шаттле», что двенадцать лет спустя всю эту программу прикончат? Что челноки будут выставлять напоказ по всей стране, как каких-нибудь дохлых животных?

– Людям это нравилось.

– Это тошнотворно. Вместо того, чтобы действительно куда-то запускать «Шаттл», они возили его на «747»-м. Просто насмешка. Лишь бы до всех дошло, что все это больше не работает, что наш величайший триумф техники нужно возить на закорках какого-то другого самолета. Убожество.

– То просто было представление, Томас. Не из-за чего тут расстраиваться.

– Ну а я расстроен. Почему мы теперь не на Луне?

– В данный момент?

– Что сталось с колонией на Луне? Знаете же, это возможно. Я слышал, как вы говорили о ней в каком-то интервью.

– Ну, возможно, да. Но дорого стоит, а у нас нет таких денег.

– Есть, конечно.

– Кто сказал?

– У нас есть деньги.

– Откуда у нас есть деньги?

– Мы только что потратили пять триллионов долларов на бессмысленные войны. Это могло пойти на Луну. Или Марс. Или на «Шаттл». Или на такое, что каким-нибудь чертовым образом нас вдохновило. Сколько времени прошло с тех пор, как мы, блядь, сделали хоть что-то, что кого-нибудь вдохновило б?

– Мы избрали черного президента.

– Прекрасно. Это было хорошо. Но как нация, как ебаный мир? Когда мы сделали что-то, хоть отдаленно напоминающее «Шаттл» – или «Аполлон»?

– Космическая станция.

– Международная космическая станция? Да вы смеетесь? Мне эта дрянь никогда не нравилась. Парит там беспомощная, как воздушный змей в космосе.

– Значит, ты не соображаешь, о чем говоришь. С МКС поступает масса полезных данных.

– Я знаю, вам нужно тут партийную линию гнуть. Это ничего. Мы оба знаем, что это говно насранное. МКС – отстой, и вам это известно. Это коробчатый змей в космосе. Так вы туда сейчас направляетесь? Я про это слыхал. Вы туда полетите?

– Пока что очень на это рассчитываю.

– Но вам придется сесть на русскую ракету, чтобы туда добраться.

– Похоже на то.

– Теперь мы вынуждены покупать билеты на русские ракеты! Ну какой же это пиздец! Можете себе вообразить? Что это за вывернутый переебанный мир, а? Мы начинаем космическую гонку, потому что русские наносят первый удар своим «Спутником». Десять лет конкуренция подхлестывает весь этот процесс. Мы первыми добираемся до Луны, затем вновь и вновь возвращаемся, и все время что-то изобретаем, к чему-то тянемся, и это прекрасно, верно? Это прямо совпадает с лучшими годами из последних пятидесяти.

– Насчет этого не знаю.

– Ну, как угодно. Все получилось. А теперь мы все это убиваем и платим русским за заднее сиденье в их ракетах. Невозможно сочинить более тошнотного конца ко всей этой истории. Отчего это у русских есть деньги на ракеты, а у нас нет?

– У них другие приоритеты.

– У них, значит, правильные приоритеты.

– Каких слов ты от меня хочешь?

– Я хочу, чтоб вас это бесило.

– Ничего не могу тут поделать. И я не стану ради тебя поливать грязью НАСА, вот так вот прикованный.

– Я и не рассчитываю, что вы станете поливать НАСА грязью. Но взгляните на нас, вот на этом обширном участке земли стоимостью миллиард долларов. Вам не видно, но пейзаж отсюда открывается невероятный. Это тридцать тысяч акров Тихоокеанского побережья. Продать часть этой земли – и можно оплатить лунную колонию.

– На такие деньги даже гальюн на Луне не купишь.

– Но можно начать.

– Маловероятно.

– Знаете что? Секундочку. Сколько сейчас времени?

–

– Вам небось трудно глянуть. Думаю, время у меня есть. Погодите секундочку. Вообще-то годить вам придется сколько-то. Может, часиков семь или около того. Кажется, у меня получится. И вот вам еды. Я больше ничего не привез. И немного молока. Любите молоко?

– Ты куда это?

– Я знаю, молоко вы любите. Вы пили его на занятиях. Помните? Иисусе, вы были такой чистый, словно какой-то, блядь, единорог.

– Ты куда?

– У меня есть мысль. Вы мне мысль подали.

Строение 53

– Перво-наперво, сэр, я хочу извиниться. Мне не хотелось вас сюда привозить, но я правда не сумел придумать, как без этого обойтись.

– Ты кто такой?

– Мы разок встречались, но не знаю, помните ли вы. Но кто я такой, большой роли не играет. Я просто хочу извиниться за то, что вас сюда привез. У меня не было никакого намерения это делать, но затем обстоятельства сложились так, что пришлось. У меня тут по соседству астронавт, и он рассказал о том, что произошло с ним и с «Шаттлом», и мы беседовали про Луну и колонии на ней, и о приоритетах правительства, а потом у меня возникла эта мысль, что некоторые нужные нам ответы может дать кто-нибудь вроде вас. А я знал, что вы после отставки где-то здесь живете, поэтому пришлось съездить за вами и вас сюда привезти.

– Твою дивизию.

– Еще раз – мне очень жаль.

– Ты намерен мне навредить?

– Спасибо, что спросили, сэр. Не может не радовать, что вредить вам я не планирую. Кандалы эти – простая формальность. Не то чтоб я думал, будто вы опасны или как-то – с вашей-то инвалидностью. Но мне пришлось приковать астронавта, потому что он бы мог меня убить, если б захотел, а потом безопаснее всего показалось и вас приковать, а сваи тут в каждом строении, и у меня целый ящик наручников, поэтому все получилось довольно удобно.

– Мне все это непонятно.

– Ну, от хлороформа в голове у вас еще какое-то время немного не прояснится. Но я просто хочу сказать, что для меня это большая честь – что вы здесь. Я уважаю вашу службу стране, и как солдата, и как конгрессмена. Поэтому я вам дал диван. Тут повсюду диваны стоят, их просто выбрасывают на улицу, словно всех кругом ограбили. Достаточно ли вам удобно?

– Ты меня как, к черту, сюда привез?

– Сэр, не хочу показаться невежливым, но как человек вашего возраста и с вашими, ну, недостающими членами вы оказались намного легче моего астронавта.

– Погоди-ка – что, сынок? У тебя тут астронавт?

– Так точно, сэр. Об этом я уже упомянул. С ним все прекрасно. Я не причинил вреда астронавту и не причиню вреда вам.

– Парнишка, ты вполне приличным пареньком смотришься. Ты отдаешь себе отчет, насколько это серьезно?

– Отдаю, сэр. Правда отдаю. Я не отношусь к этому легкомысленно. Но, как уже сказал, я не думал, что у меня есть выбор, потому и привез сюда астронавта, а пока беседовал с ним, возникли все эти вопросы, и на столько из них ответы может предоставить лишь кто-то вроде вас.

– Как это, сынок? Вопросы?

– Ну, как конгрессмен…

– Я больше не в должности, ты же отдаешь себе отчет.

– Знаю, сэр. Но в должности вы пробыли довольно долго, и я уверен, что опыт в некоторых интересующих меня вопросах у вас имеется.

– И ты меня сюда привез, чтоб я на них ответил? Ты когда-нибудь слыхал про телефоны, или электронную почту, или всякое прочее?

– Ну, конечно же, но это могло бы затянуться. А после того, как я взял астронавта, – прикинул, что у меня есть лишь определенное окно, прежде чем меня поймают или найдут, или со мной что-то еще случится, потому и решил, что с таким же успехом разберусь во всем одним махом.

– И еще раз – почему я?

– Да, сэр, это резонный вопрос. Повторюсь: как только мы с астронавтом начали беседовать, у меня где-то в голове зашевелилось, что небось конгрессмену Дикинсону будет что об этом сказать. Я знал, что на покой вы ушли в эти места, а учитывая, что вы в отставке, я прикинул, что охраны у вас больше нет.

– Поэтому меня можно похитить.

– Ну, да. Опять – я прошу прощения. Мне очень не нравится слово похитить.

– Ты тот парень, что пришел ко мне телефонную проводку менять?

– Ага, мне просто нужно было проникнуть в дом – и, знаете, все получилось. Я так и прикидывал, что окажется не очень трудно, учитывая, что вы в кресле-каталке. Я надеялся, что больше никого в доме не будет. Подождал немного, пока… Это ваша дочь была?

– Жена.

– Ох, простите. Очень молоденькая. Ладно, хорошо. Поздравляю. Это очень хорошо. Это славно. В общем, пришлось дождаться, пока она уйдет. Вы с нею сколько уже вместе?

– Сынок, ты совсем того.

– Вообще-то нет.

– Еще как да. Но когда ты в тот день появился, то показался мне славным приличным пареньком. О «49-никах»[5] поговорили.

– У них сейчас по-настоящему хороший год, верно? И я на самом деле приличный парень. Просто мне сейчас туговато. От этих головных болей у меня вся жизнь наперекосяк, а потолок, похоже, опускается на меня с каждым днем все ниже. Но только вчера, с астронавтом, у меня возникло ощущение, будто я на грани чего-то. Легче дышать стало. И я знаю, что вы мне поможете даже больше. Ну как, приступим?

– К чему приступим, сынок?

– У меня просто есть несколько вопросов. Как только я их задам, вы свободны. Особенно если ответите на них честно. А я знаю, что ответите: прямотой и цельностью в вас я восхищался с самого начала. И опять-таки – я склоняю голову перед вашей службой этой стране. Понятно же, какая большая это была жертва – потерять две конечности во Вьетнаме.

– Сынок, я вижу, что у тебя сумбур в голове, и хочу тебе помочь. В свое время я повидал таких молодых людей, как ты, особенно когда меня перевели обратно в Штаты, поэтому мне известно, откуда ты такой взялся. Вот правда. Уж кто-кто, а я понимаю, что творится в голове у юноши, если черепушка у него привинчена на один оборот туже, чем нужно. Но для протокола хочу сказать вот что: я считаю твои действия постыдными и чудны́ми, поэтому лучше всего тебе сейчас сократить потери и выйти из боя.

– Не-а, лучше не буду.

– Если сейчас же двинешь отсюда и сообщишь властям, где мы находимся, я лично прослежу за тем, чтобы к тебе отнеслись с некоторым состраданием. Оказали тебе какую-то помощь.

– Да поймите: вы и есть нужная мне помощь. Если пойдете мне навстречу, этим и поможете. Ни лекарства, ни терапия мне не нужны. Мне нужно, чтобы ответили на мои вопросы.

– Что за вопросы, сынок?

– Вовсе не сложные. Всякое основное. Вам будут известны ответы.

–

– Так мы готовы?

– Черт.

– Здорово.

– Лишь бы только с этим покончить.

– Ладно. Ладно. Мой первый вопрос – и главный – таков: Почему мой друган Кев Пачорек не в космосе?

– Прошу прощения?

– Он астронавт. Парень по соседству.

– Ты похитил своего другана?

– С этим мы уже разобрались. Он в курсе.

– Чего это?

– Мы с ним знакомы пятнадцать лет. Понимаем друг друга. И когда мы еще учились с ним в колледже, он посмотрел мне в глаза и сказал: однажды я полечу на «Шаттле». В то время я подумал: херня, ничего у него не выйдет. Но потом он подбирался к этой цели все ближе. Сметал любую преграду. Он, блядь, просто Иисус был. Ходил по воде, воду в вино превращал, всё на свете. Делал все, что б ему ни велели делать. Пошел служить во флот. МТИ, аспирантуры, степени. Он на урду говорит, мать его. А все потому, что хотел полетать на «Шаттле» – или, может, в лунную колонию попасть. А потом, двенадцать лет спустя, становится астронавтом – и через несколько месяцев убивают «Шаттл», отзывают финансирование у всего, чем занимается НАСА, и потому он в итоге стоит в очереди, надеясь, что, может, русские покатают его на какой-нибудь своей сраной ракете до какой-то говенной Космической Станции, где полно всяких слабаков.

– Сынок, ты правда похитил меня, чтобы поговорить про космический челнок?

– Главным образом – да.

– Иисусе.

– Кев сказал, что собирался в астронавты – и делал все, о чем его просили, чтоб им стать. Но теперь это ничего не значит. Кажется, такое вот хуже некуда – сказать поколению-другому, что финишная черта вот, чтобы добраться до нее, нужно то, сё, пятое, десятое, а потом, как только мы к ней уже подбираемся, взять и отодвинуть ее.

– Так, сынок, чтобы я понял. Ты утверждаешь, что это сделал я – лично я отодвинул финишную черту?

– Я думаю, вы имели возможность удержать ее на месте.

– Ты же видишь, как я тут сижу перед тобой, не так ли? Видишь человека, которому недостает двух главных конечностей? Ты считаешь, что человек, которому не достает двух главных конечностей и большого пальца, все они утрачены в какой-то сраной войне на чужой территории, – деталь аппарата, о каком ты толкуешь? Считаешь, я – враг?

– Ну а почему вы сидели в Конгрессе, если не были деталью аппарата?

– Я был в аппарате для того, чтобы попытаться починить этот аппарат, балбес! Зачем, к чертовой матери, по твоему мнению, от демократов в Сенате и Палате сидело с полдюжины ветеранов Вьетнама? Кто-то же должен там дельное говорить.

– А как это произошло, кстати? Я знаю, что мне положено это знать, но я не знаю.

– Как что произошло?

– Что случилось у вас с рукой и ногой? Простите за неделикатность.

– Не думаю, сынок, что тебе грозит такая опасность – что тебя вдруг перепутают с тонким или деликатным человеком. Прежде чем рассказывать, спрошу-ка – тебе не пришло в голову захватить сюда мои лекарства? Мне они нужны для культей и от аритмии.

– Я захватил все, что смог. У меня не очень много времени было. Они в спортивной сумке у вас за спиной. Еще я взял бутылку, что стояла у вашей кровати. Что мне было удивительно: у вас в изголовье бутылка джина. Похоже на какое-то клише – стареющий ветеран пьет на сон грядущий.

– Вот теперь ты и впрямь неделикатен. Это, к чертовой матери, совершенно не твое собачье дело, сопляк. И просто оттого, что у кровати стоит бутылка, это не значит, что там какая-то долгая привычка или ритуал.

– Прекрасно.

– Не знаю, с чего мне перед тобой отчитываться.

– Вы правы. Незачем. Вы здесь не для этого. Да и в любом случае я бы понял, если б вам нужно было помогать себе заснуть. Мне не пришлось переживать того, что выпало вам, я по сравнению с вами вообще нихуя в жизни не видел, и мне каждую ночь нужно одиннадцать часов, чтобы поспать шесть-семь. Поэтому не мне судить.

– Спасибо. Это утешает.

– Всегда пожалуйста.

– Сынок, у тебя в голове это определяется как мужская дружба?

– Видите, вы такой высокомерный, а мне совсем не хотелось, чтобы вы так ко мне относились. Считаете, я хуже вас потому, что нигде не воевал? Потому что меня не призвали, а вырос я в мирное время, и мне никогда не приходилось бороться так, как вам?

– Нет. Не считаю.

– Я считаю.

– Ты?

– Да. Я вырос рядом с этой базой, сэр, и мой отец работал на ней подрядчиком. И я вполне уверен, что из меня бы получилось кое-что получше, и все, кого я знаю, получились бы лучше, окажись мы участниками какой-нибудь вселенской борьбы, участвуй мы в каком-то деле масштабнее нас самих.

– И ты считаешь, таким был Вьетнам?

– Ну нет, не обязательно.

– Так о чем же ты, к черту, болтаешь тогда? Тебе известно, до чего ебануты были многие из тех, кто вернулся из Вьетнама? Тебе до хрена повезло, что твоему папаше не пришлось воевать. Тебе хотелось в этом участвовать?

– Нет. Нет, не именно в том конфликте. Но я просто имел в виду…

– Тебе хотелось бы поучаствовать в какой-нибудь чудесной видеоигре с ясной нравственной целью.

– Или в чем-нибудь другом. В чем-то таком, что сведет всех вместе единством цели и какой-то общей жертвой.

– Сынок, судя лишь по тому, что ты похищаешь людей и приковываешь их к сваям, я знал, что у тебя в голове сумбур. Но в действительности у тебя мозги сбоят. То ты жалуешься на своего дружка-астронавта, которому не дали покататься на клевом космическом корабле, а через минуту уже жалеешь, что тебя не загребли в армию. В смысле, тут ничего не сходится, сынок. Что именно довело тебя до этой ручки?

– Не знаю. Вообще-то, наверное, знаю. Все потому, что со мной ничего не происходило. И я думаю, это ваш недочет. Вы должны были найти мне какую-то цель.

– Кто должен?

– Правительство. Государство. Кто угодно, я не знаю. Почему вы не сказали мне, чем заняться? Вам-то говорили, что делать, и вы шли и воевали, и жертвовали собой, а потом возвращались, и у вас была миссия…

– Парнишка, да тебе известно, как я свои конечности потерял?

– Вот зачем я у вас это и спрашивал уже. Наверное, вы спасали чужие жизни. Вас наградили Бронзовой звездой и…

– Нет. Ничьих жизней я не спасал. Я обедал.

– Что? Да ладно.

– Я потерял конечности потому, что обедал рядом с ушлепком, который на себе гранаты не закрепил.

– Не может такого быть.

– Слушай. Я сидел один, обедал. А этого парня только что перевели из Миссисипи, он такой пентюх был, энергии хоть отбавляй. Считал, что мы с ним друзья, потому и ринулся на меня, изображая лося. Обычная молодежная дурь. У него с ремня слетела граната, чека выскочила, подкатилась прямо ко мне и оказалась у самых ног. Я успел лишь голову повернуть, пока не взорвалась. Вот то и стало мгновеньем единства цели и общей жертвы, которое разлучило меня с конечностями.

– Тоска.

– Да, тоска. Поэтому, когда вернулся, я стал пытаться немного ставить на место мозги тем, кто считал, будто отправиться в какую-нибудь страну на другом краю света, чтобы навязать им свою волю, – миленькая затея, а главная незадача с такими вот миленькими затеями в том, что подобные планы осуществляют компании девятнадцатилетних сопляков, которые и шнурки-то себе толком завязать не умеют, зато считают, будто очень весело бегать и дурачиться с гранатами, плохо закрепленными на ремнях. На войнах молодежь оказывается в непосредственной близости от гранат, огнестрельного оружия и прочей многочисленной всячины, какую они найдут способ расхерачить. В наши дни люди на войне убивают себя гораздо чаще, чем их убивает кто-то другой.

– Наверное.

– Ты понимаешь разницу, сынок?

– Думаю, да.

– Потому что смотрю я на тебя – и книжку спичек бы тебе не доверил. Потому что голова у тебя и впрямь садовая, парнишка. А сейчас в пустыне сотня тысяч таких же, как ты, и совсем не удивительно, что они убивают гражданских, насилуют женщин-военнослужащих и стреляют себе по ногам. Я не намерен чернить репутацию этих юношей и девушек, поскольку знаю, что большинство из них – соль земли, – но толкую я о том, что их следует оберегать и не подпускать к опасным вещам. Молодых людей нужно держать подальше от оружия, бомб, женщин, машин, крепкого спиртного и тяжелой техники. Будь моя воля, их бы криогенно замораживали до того времени, пока мы не станем уверены, что они сумеют перейти через дорогу и попутно ничего не проебать. Большинству из тех, с кем я служил, было по девятнадцать. Я более-менее уверен, что в девятнадцать ты не способен запарковаться параллельно.

– А вы знаете, что мы однажды встречались? Мне тогда было пятнадцать. Помните Штат Мальчиков?[6]

– Конечно. Я голосовал за продление их финансирования каждый год, когда они обращались за этим.

– Я ездил.

– Ты ездил в Штат Мальчиков?

– В Сакраменто. В 1994-м. Занимался всем, что делали в Штате Мальчиков, – следил за законотворчеством, учился демократии, видел выступления некоторых политиков. Даже баллотировался на вице-губернатора в их игровых выборах.

– И как?

– Проиграл. Меня попросили снять кандидатуру.

– Почему?

– Неважно. Вероятно, были правы.

– Что ты натворил?

– Там нужно было сочинение сдать, и я подумал, что хорошо бы подписать мое кровью. Как Томас Пейн.

– По-моему, Томас Пейн… Ладно[7]. Им это не понравилось?

– Наверное нет. Они достаточно любезно держались после того, как я объяснился. Но меня попросили на выход.

– Вижу, ты любишь широкие жесты.

– Иногда. Видимо, так. Но так мы с вами и познакомились.

– В Сакраменто?

– Нет, но через Штат Мальчиков. В Марвью проходил парад Четвертого июля, и вы ехали в открытом кабриолете. Не знаю, что вы тут делали, но оказались в одной машине со мной. То была какая-то старая винтажная машина, и представители местного Штата Мальчиков за тот год ехали в ней с вами. Вы в тот год были экзотикой, потому что приехали аж из Вайоминга. Помните?

– Ну да, видимо. В смысле, за много лет мне выпало участвовать в паре сотен парадов, поэтому не знаю…

– Но никто никогда не приезжает в Марвью. О нас просто забыли. Люди видят эту раскуроченную военную базу и решают, будто все вокруг отравлено и мертво. Не знаю. Может, так и есть. Иногда так и бывает.

– Помню, день был солнечный.

– Я вас люблю за это, сэр. Иногда тут бывало солнечно. В самом деле так и было. Тут всегда был какой-то образчик культурного многообразия, крепкий средний класс и все такое, а потом база закрылась, и все после этого просело на несколько делений. Как со стероидами, верно? Вы бывали знакомы с кем-нибудь на роидах?

– Видимо.

– Они делаются огромными, и мускулатура у них сияет, верно? Но когда прекращают, все это обтекает, как жидкая грязь. Покатые плечи, пузо. Сиськи провисают.

– Допустим.

– Но вы были правы. Тот день на параде был солнечный. И я сидел рядом с вами, и еще один пацан. Мы несколько часов ездили вместе по Марвью. Я даже помогал вам садиться в машину и выходить из нее. Вы уронили рожок мороженого, который вам кто-то принес, и я вам помог почиститься, вытер вам рубашку и штаны, и…

– Допустим. Я тебя помню.

– Значит, вы помните, что́ вы мне в тот день сказали?

– Нет, сынок. Сомневаюсь.

– Вы сказали, что надо играть по правилам.

– Допустим. Я такое многим говорил.

– И я так и делал. И что со мной стало?

– Так это формула как-то подвела? Что ты не достиг того, на что рассчитывал? И что твой астронавт не на «Шаттле»? Это как-то ставит под сомнение всю структуру?

– Да, сэр, таков мой тезис.

– Ну, должен сказать, несуразный это тезис. Все равно что утверждать, будто если проиграл какой-то футбольный матч, сам спорт ущербный. Сынок, не всякому удается выиграть. Некоторые играют скверно. Кое-кто бросает. Кто-то даже в схему игры не смотрит. А какие-то люди рассчитывают, что в зачетную зону их внесет вся остальная команда.

– Нет. Я утверждаю то, что вы передвинули зачетную зону. И траву на поле превратили в грязь.

– Я не знаю, что на все это ответить.

– Вы поменяли правила.

– Мы не меняли правил.

– Все просто кажется беспорядочным.

– Ты считаешь, что все стало беспорядочнее, чем… когда? В дни, блядь, Дикого Запада? Тогда все было изумительно организовано, парнишка? Когда люди спали на сене и жрали белочек?

– Нет. Но во времена постиндустриального…

– Пост-, к дьяволу, чего? Когда нужно было месяц копить на радиоприемник? Когда канализация в доме служила признаком того, что ты достиг? Господи боже, сынок, худшее, что для вас, мудачье молодое, сделали ваши предшественники, – они преуспели. Мы всё так облегчили, что вы бросаетесь рыдать, когда у вас камешек на тропинке возникает.

– Ладно, тогда хотя бы вот что скажите мне: всё это те же деньги?

– Что «это те же деньги»?

– Деньги, какие могли бы спасти «Шаттл», и деньги, которые мы шлем в случайные страны, пускаем на то, чтобы переделать неизменные страны в тысячах миль от нас.

– Те же самые ли это деньги?

– Ну да, те же? То есть, вы, ребята, жалуетесь на то, что нет денег на школы, на здравоохранение, что все разрушено, и у нас правительство прекращает действовать, и еще что не, блин, а потом глядь – и вы тратите 150 миллионов на кондиционирование воздуха в Ираке.

– Слушай, ты тут проповедуешь обращенным.

– Не желаю я проповедовать. Я спрашиваю. Я не знаю, как оно устроено. Откуда деньги поступают? Вы, ребята, воюете за пенни на «Улице Сезам»[8], а потом кто-то поддерживает сделку, чтоб вывалить триллион долларов в пустыню.

– Так ты спрашиваешь, откуда поступают деньги, которые финансируют войны?

– Да.

– Сам умный, чтобы такое понимать. Мы эти деньги создаем. Это не обычная часть годового бюджета. Строки на войну в бюджете нет.

– Значит правда, что мы, по сути, занимаем деньги у китайцев, чтобы эти войны финансировать?

– Ох блин. Нет. Но мы создаем и продаем облигации, и люди здесь и где угодно, например, в Китае, видят в этих облигациях хорошее капиталовложение. И, несомненно, китайцам нравится сознавать, какой рычаг у них в руках – держать столько американского долга.

– Но мы б не могли разве просто продавать облигации, чтобы оплачивать социальное страхование, образование для всех, колледжи для всех? То есть, все заламывают руки насчет сокращения или спасения какой-нибудь микроскопической правительственной программы, и Где, о где же мы возьмем деньги? – но затем мы оглядываемся, а там миллиард долларов на афганских боевиков. То есть, понятно, что я дурак, раз такого не понимаю, но я не понимаю.

– Беда со всем тем, о чем ты толкуешь, с образованием и всяким яким, в том, что эти проблемы – хронические, в отличие от проблем острых. Мы финансируем то, что срочно, вокруг чего все могут митинговать или о чем более-менее соглашаться. А о том, что нужно финансировать войска, размещенные за границей, все сходятся во мнении. Сперва даешь деньги кое-каким советникам, затем дюйм за дюймом продвигаешь их к более активному участию, и вот уж никто не желает быть тем, кто отказывает в бронежилетах нашей молодежи в военной форме. Поэтому мы изыскиваем средства. Продаем облигации, занимаем деньги. Но наберем ли мы такой же разгон, чтобы занять у Китая денег на оплату реформы национального образования? Нет. Это не острая проблема. Если завтра случится вторжение инопланетян, и единственный способ их победить – это финансировать «Рывок вперед»[9], – то, конечно, мы б нашли такие деньги.

– Значит, дело не в возможности, а в желании?

– Что-что?

– В желании.

– Конечно. Все сводится к желанию.

– Моя мама всегда так говорила.

– Ну, она была права.

– Не часто.

– Сынок, ты меня сюда привез о твоей маме разговаривать?

– Но вы разве не думаете, что для таких людей, как я, должен существовать план, для парней, о которых вы говорили, о ветеранах, у кого мозги сбоят?

– Что за план?

– Вы не думаете…

– Что, сынок?

– Вы не думаете, что в огромном большинстве своем хаос в мире вызван относительно небольшой группой разочарованных мужиков?

–

–

– Не знаю. Возможно.

– Мужиков, кому не досталось работы, которую они надеялись получить. Тех, кому не дали повышения, на какое они рассчитывали. Тех, кого сбросили в джунгли или пустыню, а они ждали видеоигру, и достались им обыденность, распущенность и друзья, что мрут, как животные. Этих мужиков нельзя оставлять так, чтобы они якшались с остальным обществом. Вечно случается что-то плохое.

– Что-то плохое вроде вот такого. Вроде того, что ты меня сюда привез. Согласен.

– Когда я вижу эти бойни в торговых центрах или конторах, я думаю: как вдоль Озера Божья иду я.

– Милость Божия.

– Что такое?

– Там «Кабы не милость Божия, шел бы так и я»[10].

– Нет. Там «вдоль Озера Божья».

– Там «милость Божья».

– Не может быть.

– Сынок. Так есть.

– У меня всегда в уме была эта картинка – Озеро Божье. И ты мимо него идешь.

– Нет никакого Озера Божья.

– Такое громадное подземное озеро, и оно было темным, и прохладным, и мирным, и можно было спуститься и поплавать в нем, и тебе все простится.

– Не знаю, что тебе сказать, сынок. Я преподавал Библию тридцать восемь лет, и в этой книге нет никакого Озера Божья. Есть Озеро Огненное[11], но мне кажется, ты не его себе представлял.

– Видите, даже это.

– Даже что?

– Даже это – знак, что мир злоупотребляет такими, как я. Не знать разницы между Озером Божьим и Озером Огненным – как так вышло?

– Не уверен, что это недопонимание – симптом общественного неуспеха. У тебя озера перепутались.

– Но это симптом. Мы с вами читали одни и те же книжки и слушали одни и те же проповеди, а смысл из них извлекли разный. Это должно быть свидетельством какой-то серьезной проблемы, верно? То есть, меня не следовало бы оставлять жить с остальным обществом. Столько дней бывало, когда я смотрел на все это и хотел, чтобы оно стерлось, чтоб сгорело оно.

– Похоже, с тобой случилось что-то радикализирующее, сынок. Тебя в детстве били – или что-нибудь такое?

– Нет, сэр.

– Увидел что-то ужасное, что тебя изменило?

– Помните другого парня с нами в машине в тот день?

– Нет, не могу сказать, что припоминаю.

– Не помните? В нашем городке такой пацан – невидаль. Наполовину вьетнамец. Дон Бань. Помните такого пацана?

– Извини, нет. Он твой друг?

– Он уже умер.

– Мне жаль это слышать.

– Его застрелили.

– Он был солдатом?

– Нет. Прямо у него на заднем дворе.

– Прости, сынок. Это слишком рано. Мне очень жаль, правда.

– Я не говорю, что это был для меня какой-то радикализирующий миг. У меня такое чувство, что и до этого у меня водились довольно апокалиптические мысли.

– У большинства молодежи так.

– Я пытался объяснить эти мысли людям, но они пугаются. Не понимают. Или делают вид, будто не понимают.

– Ну-ка, ну-ка.

– Короче, каждый день примерно по полдня я среди людей в городе и представляю, как рукой обмахиваю весь город, стираю его начисто. Как будто это модель, построенная на ломберном столике, и можно просто смахнуть все на пол. Так?

– Так.

– Хотите еще послушать?

– Конечно.

– Иду по какой-нибудь людной улице – и начинаю закипать внутри, и рисую себе, как я всех этих людей раздвигаю, словно Моисей Красное море. Знаете, люди исчезают, здания растворяются, и когда все сделано, остается это пустое пространство, и в нем спокойнее, и нет всех этих людей и их грязных мыслей, идиотской болтовни и мнений. И такое видение на самом деле внушает мне покой. Когда я представляю пейзаж голым, свободным от всякого человеческого шума и мерзости, мне удается расслабиться.

– Может, тебе стоит жить в деревне.

– Не смешно. То есть, это не решение. Мне просто хотелось бы лучше функционировать в комнатах, в зданиях, в очереди в гастрономе. И иногда получается. Но порой это меня так, блядь, напрягает. Нужно вырваться, немного поездить, добраться как можно скорее до океана.

– Сынок, я понял, что не знаю, как тебя зовут.

– Томас.

– Томас, все, что ты говоришь, – не беспрецедентно. Есть и другие, как ты. Миллионы мужчин, как ты. Сколько-то женщин в придачу. И я думаю, это результат того, что ты подготовлен к жизни, какой не существует. Тебя создали для иного мира. Как хищник без добычи.

– Так чего не найти нам место?

– То есть?

– Найти нам место.

– Кто должен?

– Вы, правительство. Вам лучше всех должно быть известно, что нам нужен план. Вы должны были послать нас куда-нибудь и дать нам задание.

– Но не на войну.

– Нет. Наверное.

– Так что тогда?

– Может, канал рыть.

– Ты хочешь рыть канал?

– Не знаю.

– Нет, у меня не сложилось впечатление, что хочешь.

– Но вам нужно приложить эту энергию к делу. Она во мне копится – и копится в миллионах таких, как я. Я себя чувствую как надо, только когда я еду в машине или, бывает, когда дерусь.

– Так ты боксом занимаешься?

– Нет.

– О. Дай мне на руки твои посмотреть.

– Сейчас они раскурочены.

– Это уж точно. Сынок, ты с кем дерешься?

– Не знаю. С людьми.

– Выигрываешь?

– Что выигрываю?

– Эти драки.

– Нет. Скорее нет.

– Томас, ты же сам знаешь, что мы не можем собрать всех смятенных молодых людей и послать их в какую-нибудь даль. Если б я даже согласился с тобой, а я с тобой согласен – хотя бы отчасти. То есть, именно поэтому столько солдат остается в армии и почему столько заключенных в итоге возвращается в тюрьму. Не по нутру им приличное общество. Им скучно, и они себя ощущают в клетке.

– Но тут нет зримого плана, сэр.

– Какого плана?

– Любого плана. То есть, разве вся Австралия не для этого была? Некая колония заключенных. Такое мы б могли устроить на Луне. Мне вообще хотелось бы съебаться с этой планеты и отправиться на следующую, но этого никак не устроить. И Дону тоже. Ему не место было в порядочном обществе после того, что с ним произошло.

– Я не понимаю. После того, как он умер?

– Нет, раньше. Я всегда чуял, что произойдет. Я знал: случится что-то, только не знал, что. То есть, тогда-то мне замысел всего этого впервые в голову и пришел. Мы, бывало, колобродили тут на базе. Катались через эти постройки на великах, а когда стали старше, сидели здесь и пили, и когда Дон немного перебирал, а он пару раз на просушку попадал, я, бывало, думал: типа, если б я мог его просто приковать внутри одной такой постройки на некоторое время, типа, чтоб он в безопасности побыл, чтобы просох, то, возможно, и выкарабкался бы.

– Ладно. Это я понимаю. Правда понимаю.

– Но он же вечно болтался где-то там. В мире снаружи. Делал не то, никогда не занимался тем, что я ему велел. Я-то всегда знал, чем ему нужно заниматься, и готовил ему пошаговую инструкцию, даже записывал ему эту хрень. Я план составлял! На два года, на пять. А он даже не пытался. Я не мог заставить его ничего делать. Не мог держать его на просушке. Не мог его запереть. Знаете, однажды я его в тюрьме на месяц бросил, залог вносить не стал, поскольку решил, что это принесет ему пользу? Тюрьма – самое надежное место.

– Иногда так оно и есть.

– Уверен, он был бы жив до сих пор, если б я раньше об этом подумал, привез бы его сюда и просто запер здесь в какой-нибудь постройке, пока он бы не пришел, блин, в себя.

– Это я тоже понимаю. Знакомая для меня территория.

– Я просто злюсь на себя, что не придумал это раньше.

– Приковать дружка своего к свае.

– Ну да.

– Но ты же понимаешь, что это не долговременное решение.

– А что тогда?

– Не знаю. Реабилитация? Терапия?

– Ладно вам. Это несерьезно.

–

– Ну правда, почему у нас нет какого-нибудь плана для таких людей? Наверное, главный план правительства – их всех запирать, и мне ясно стремление держать их отдельно от воспитанного общества. Это я понимаю. Но есть же парни, как я и Дон, кто на самом деле ничего плохого не совершил, и есть солдаты, вроде тех, с кем вы бок о бок воевали, – они возвращаются с этими ужасными затеями и убойными навыками, и никому из нас места не находится. Мы полазали по глухомани и попробовали сырое мясо, а теперь не способны сидеть за столом и пользоваться приборами. Нам должно где-то быть место. Вот такое на самом деле помогло бы. Тут 28 000 акров, граничит с океаном. Почва достаточно плодородная. То есть, отведите эту землю людям вроде нас, и спорить готов – преступность в этой стране сократится вполовину.

– Где мы, ты сказал?

– Этого я не могу вам сообщить.

– Томас, какая разница?

– Ладно. Мы в Форте-Орд.

– Форт-Орд? Это возле Монтерея?[12]

– Вы бы все равно вычислили, сэр. На побережье Калифорнии только одна база таких масштабов.

– Блин. Я здесь в учебке был. Тебе известно, что это место открыто для публики? При первом свете сюда туристы с рюкзаками придут.

– Видите, как это грустно.

– Что именно?

– Что вы не знаете: это место закрыто. Его заперли на все обозримое будущее. Бюджет срезали. Ворота с трассы заперты. Я просто замок отчикал болторезом и новый поставил.

– И в урезывании бюджета тоже я виноват.

– Ни у кого не было ни на что плана. Думаю, вот это как раз и сокрушает, от этого мы все с ума сходим. Мы все думаем, что управляет кто-то очень умный, тратит деньги, составляет планы для наших школ, парков, вообще всего. А оказывается, что там такие парни, как вы, которые такие же парни, как я. Ни у кого, блядь, ни малейшего понятия.

– Так мы тут одни?

– Я тут много дней ни души не видел.

– Прекрасное местечко.

– Вы, вероятно, хрустальную травку там не видели, а она повсюду, десятка расцветок. Смотрятся так, будто везде дурацкой радугой наблевали. И свет здесь такой белый, такой невесомый и белый. Что-то во мне хочет остаться тут навсегда.

– Но чем дольше ты нас тут держишь, сынок, тем вероятнее ты здесь умрешь.

– В смысле, они меня тут убьют.

– Сынок, ты же должен понимать, что такова отчетливая возможность.

– Я знаю.

– И она все больше растет.

– Ага, знаю.

– Чем дольше ты нас тут держишь, тем больше это становится почти определенностью. Они тебя точно найдут. Это, к черту, как пить дать. Затем они устроят облаву. И поскольку тут никто не смотрит, в глуши этой, черт, какой-нибудь снайпер просто потехи ради может отстрелить тебе башку.

– Я знаю, знаю.

– Вообще говоря, я знаю, что так оно все и произойдет. Я правда не считаю, что тебя станут брать живым.

– Ну да, наверное. Но тут для меня на самом деле многое проясняется. Такое чувство, что это мне действительно помогает. Мне жаль, что в таких обстоятельствах, но я должен сказать, что пока что все было очень полезно.

– Я не знаю, что тебе на это сказать.

– Поначалу должен был быть один Кев, но теперь, раз вы здесь вдвоем, разница очень существенная.

– Еще раз, кто этот Кев?

– Астронавт. Я подумал, что мне просто нужно с ним поговорить. Но потом все дошло до такой точки, где у меня возникли вопросы к вам, и ваши ответы меня действительно просветили.

– Допустим.

– И я не хочу выглядеть грубым, но теперь мне нужно ненадолго выйти. Пока мы беседовали, я думал о том, что здесь нужно быть кое-кому еще. Кажется, нужно его привезти, пока есть время.

– Сынок, не вези сюда, пожалуйста, больше никого.

– Всего одного этого парня. Думаю, вы бы поняли, если б узнали, кто это.

– Нет, не понял бы. Незачем везти сюда кого-то еще. Пожалуйста, просто отпусти нас, сам сдайся, и я смогу сказать полиции, что ты достаточно приличный молодой человек. Обещаю ратовать за лучший исход. Думаю, тебе нужно помочь.

– Я знаю, что нужно. Дело просто в том, как именно помочь. Вернусь через некоторое время. Вот ваши пилюли. Вам вода для них нужна?

– Да.

– Ладно, я ее вот тут поставлю. И вот злаковые батончики. Вы же, наверное, есть хотите. Я скоро вернусь.

– Сынок.

– Мне надо. Но еще раз – просто хочу сказать, до чего мне жаль, что вы здесь оказались в таких обстоятельствах. Я вас уважаю дальше ехать некуда, и я правда вам пока очень благодарен за вашу доброту.

– Сынок.

– Скоро увидимся.

Строение 54

– Вам известно, зачем вы здесь?

– Нет. Где я?

– Этого я вам не скажу.

– Как вы меня сюда доставили?

– Это было нетрудно. Дождался, пока вы вторсырье пойдете выносить.

– О боже мой.

– Вы прицеплены к этой свае и останетесь здесь, пока мы не закончим.

– Не делайте мне больно.

– И не планирую. Это показание под присягой.

– Показание под присягой.

– Мне кажется, вам известно, в чем тут дело.

– Не известно. Вы кто?

– Могли б догадаться, наверное.

– Хотите, чтоб я угадывал?

– Я хочу, чтобы вы догадались, почему вы здесь. Ни астронавту, ни конгрессмену неоткуда было знать, почему их сюда привезли, а вот у вас какое-то представление очень может быть. Вообще-то я думаю, вы уже знаете.

– Не знаю.

– Но нет же, знаете.

– Сэр, я не понимаю, чего вы хотите.

– Сэр? Ух ты, мне нравится. Мне нравится, что вы меня сэром зовете. Спасибо. Это вообще-то помогает мне вас увидеть в более благоприятном свете. Итак, вы меня помните?

– Нет, не помню. У меня голова очень болит. И я так далеко не вижу.

– Это ваши? Я нашел их у себя в сумке и не понимаю, чьи они. Когда я вас знал, вы не носили очков.

– Вы были учеником?

– Да. Я учился у вас. В шестом классе. А я только что у вас в глазах что-то заметил. Какой-то проблеск страха. Итак, вы знаете, почему я здесь и почему вы здесь?

– Нет. Ничего я не знаю.

– Ладно, вы опять дерзите. Я про вас такое слыхал. Говорили, что вы хороши. Прошли испытания на детекторе лжи и прочее. А штука в том, что вы и впрямь можете быть невиновны. Никто наверняка не знает. Именно поэтому вы здесь.

–

– Вот вы не разговариваете. Чудно́ ли вам быть прикованным к свае?

–

– Вам правда нужно ответить. Мне пока не пришлось воспользоваться электрошокером, но к вам я его применю. Вы первый, на ком я буду не прочь его испытать.

– Сэр, что вы намерены со мной делать?

– Опять, обожаю я это сэр. Мне правда нравится. Но, должен сказать, от покаянного тона вы кажетесь более виноватым. Вам бы следовало об этом задуматься.

– Прошу вас, вы мне скажете, что вы намерены со мной делать?

– В мои планы входит задавать вам вопросы, а вам на них отвечать.

– Ладно. А потом что?

– А потом я вас отпущу.

– Вы меня отпустите?

– Вас, астронавта и всех остальных отпустят. У меня тут в трех зданиях отсюда настоящий астронавт. Уважаемый человек. И у меня есть бывший конгрессмен. Он-то и подал мне мысль вас найти – хотя бы косвенно. Он тоже уважаемый человек. А вот вы – не знаю. Ну, знаю вообще-то. Вы – человек не уважаемый. Уж это-то мне известно. В лучшем случае, вы жалки и с приветом. Может, просто одиноки. Но мне сдается, вы больше, чем просто это. Я думаю, вы чудовище. Теперь понимаете, зачем вы здесь?

– Мне кажется, надо это просто объяснить. Я не хочу гадать.

– Вы не хотите гадать. Ладно. Вы только что загнали себя в угол. Это значит, что другие кошмарные дела вы тоже творили. Вы натворили столько кошмарных дел, что сами не знаете, о каком из них сейчас речь. Вот что вы мне сейчас открыли. Сказали, дескать, не помните, что вы со мной сделали. Значит, преступлений могло быть сколько хочешь.

– Я этого не говорил.

– Вам и не нужно было.

– Прошу вас. Давайте тут поконкретнее. Я вас не помню, но верю, что вы учились у меня в Средней школе Мивок. Вы были из тех, кто подал на меня жалобу?

– А, вы вдруг о деле заговорили. Хорошо. Вы признаете, что на вас подали жалобу.

– Жалоб было семь. Ничего не доказали.

– Но вы оставили преподавание.

– Да. В тех условиях оставаться было невозможно.

– В условиях, которые вы же сами и создали.

– До суда дело не дошло и никакого слушания не было.

– Боже, да вы как будто все отрепетировали. Видимо, пришлось. Доведись вам беседовать с двоюродным родичем или племянником, и спроси они у вас, почему вы бросили преподавать, нужно будет только отбарабанить эту дрянь про «якобы» и «не было слушания», все вот это вот. Что вы своим родителям сказали?

– Отец у меня умер. А моя мать знает правду.

– «Моя мать знает правду»! Ничего себе. Это откровенное замечание. Какова же правда, мистер Хэнсен?

– Правда о чем?

– Да! Вы гений! Знаете, как вернуть вопрос мне, убедиться, что вы ничего слишком широкого не скажете. Вы не хотите говорить, к примеру, что не собирались щупать того пацана в туалете, потому что, возможно, я не знаю про того пацана в туалете. Как это весело, мистер Хэнсен! С вами веселее, чем с остальными. Не нужно с этим спешить. Надо мне постараться помедленней. Ладно, давайте поглядим. Помните конец восьмидесятых, мистер Хэнсен?

– Да, я помню конец восьмидесятых.

– Следите за манерами, мистер Хэнсен. Вы прикованы к свае. От вас до ближайшего шоссе десять миль. Я могу проломить вам голову, и вас никогда не найдут. Вам это известно.

– Да.

– И вы и впрямь первый во всем этом процессе, кому я действительно сделал бы неприятно. Наверное, вам ясно, что терять мне особенно нечего, верно?

– Да. Я это улавливаю.

– «Я это улавливаю». Здорово как. Да. Я тут многим рискую. Что у меня здесь вы, и астронавт, и все остальные. Но боже мой, пока что оно того стоило. Я так много узнал. Как будто все детальки сходятся. Пинаю я себя лишь за то, что не сделал этого раньше. Надо было раньше вас сюда привезти. Двадцать лет назад. Вам не место среди людей, как и мне среди них не место.

– Наверное, вас наблюдает кто-нибудь? Профессионально?

– Не надо так со мной разговаривать. Вы же понимаете, что я по делу говорю. Я тут выкинул некий финт, но я вполне рационален. Вы это знаете. У вас диплом бакалавра по психологии. Но, наверное, это никогда ничего не значит.

– Нет. Не в моем случае.

– Ну потеха же какая – студенты, которые защищаются по психологии, а? Да их половина в каждом колледже, этих выпускников-психов. У них нет ни малейшего понятия о том, зачем они изучают психологию. Это как специализироваться по лицам – или по людям. «Я специалист по вопросам о людях с вариантами ответов».

– Точно.

– Видите, у вас по-прежнему эта манера. В вас есть что-то подобострастное, вы в курсе?

–

– Вы всегда таким были? Не могу вспомнить.

– Не знаю.

– Вам бы подавать себя более привлекательным, а не менее, вы не считаете?

– Полагаю, что да.

– Даже выражаетесь вы подобострастно. «Полагаю, что да». Ну кто так разговаривает?

– Ничего не могу сделать с тем, как говорю.

– Можете, конечно. Так, хватит уже лебезить.

– Я приложу усилия.

– Теперь и вот это еще: «Я приложу усилия». На самом деле надо было сказать: «Попробую». Покороче говорите. Будете говорить короче – хоть станете похожи на нормального человека.

– Ладно.

– Вы из тех мудаков, кто в одновременно ударение ставят на первом е?

– Нет.

– Неубедительно прозвучало. Могу спорить, что да. Знаете, кто говорит одновре́менно? Мудаки.

– Сэр, я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Зачем вы меня сюда привезли?

– Но как же я могу удивляться тому, что вы мудак? Я вас сюда привез именно потому, что вы мудак.

– Так вы были одним из жалобщиков?

– Нет.

– Но учились у меня в классе?

– Да. Помните меня?

– Может, получится вспомнить, если вы мне имя свое сообщите.

– Нет, мудак. Но я помню вас как прикольного учителя. Такова была ваша цель – казаться клевым, прикольным?

– Не знаю.

– Вы одевались, как мы. Или хотя бы пытались одеваться молодежно. Помню, вы носили джинсы «Джордаш». Помните, как носили джинсы «Джордаш»?

– Не знаю.

– Вы носите джинсы «Джордаш» и не помните? Такое не забывается. Это полная приверженность. Их придумали для женщин, поэтому когда такие надевал мужчина, там было все полный вперед. Штаны без полумер. Это важное жизненное решение, какое вряд ли забудешь. Теперь скажите мне, носили ли вы джинсы «Джордаш».

– Полагаю, носил.

– Видите, откуда выползает такой червяк, как вы? Сперва носите джинсы «Джордаш». Потом отрицаете это. А потом, когда это признаёте, говорите: «Полагаю, носил».

– Сэр, какое отношение это имеет к чему бы то ни было?

– Оно ко всему имеет все отношение. Вы пытались втереться. Старались разжиться нашим доверием. Вы пытались казаться таким же, как мы, нашего возраста, безвредным, клевым.

– Мне про это ничего не известно.

– Чтоб можно было сидеть с детьми.

–

– Так?

–

– Помните, как вы сидели с Доном Банем?

– Да.

– Хорошо. Это было хорошо. Прямой ответ. Вы оставались на ночь.

– Да.

– Когда их родители уезжали на неделю или как-то, вы оставались с малышней, кормили всех, подтыкали одеяло на ночь, оставались ночевать сами. Помните?

– Да.

– Как звали детей Баней?

– Дон, Джон, Кристина, Анжелика.

– Значит, вы их помните.

– Конечно, помню.

– Забавно, до чего у вас память избирательная.

–

– Помните, как я тоже приходил, пока вы их пасли?

– Нет.

– Вам нравилось бороться. Помню, я зашел как-то вечером, вхожу в цоколь, а вы там боретесь с Доном и Джоном. Все потные.

–

– Так почему борьба, мистер Хэнсен?

– Мы были одеты?

– Что?

– Были мы одеты?

– Да. Были. А что?

– Я просто хочу придерживаться того, что произошло и что вы видели. Если мы в это пустимся, я хочу держаться фактов, а не домыслов и намеков.

– Уму непостижимо. Вы перешли в наступление.

– Я стараюсь, чтоб мы не отступали от фактов.

– Хорошо. Хорошо, уебок. Я тоже хочу не отступать от фактов. Хорошо.

– Так позвольте мне задать вам вопрос.

– Вы собираетесь у меня спрашивать?

– Можно мне?

– Можно ли вам? Мать вашу, можно ли? Блядь, да, валяйте.

– Ваш отец с вами когда-нибудь боролся?

– Вы не были их отцом.

– Но ваш отец боролся с вами?

– Да. Вероятно. Я нечасто его видел после шести лет.

– А где был отец Баней?

– Я не знаю.

– Его не было. В их жизни я был главным мужским присутствием.

– А потому думали: этой бедной безотцовщине нужен взрослый мужчина, чтобы ходил с ним в цоколь потеть и бороться.

– Я делал все, что сделал бы родитель. Когда мне доверяли заботу о них, я их кормил, готовил к школе, следил, чтобы зубы чистили. И мы играли во всевозможные игры, включая простое баловство.

– Знаете, что? Вам не следует так говорить. Баловство подразумевает то, на что вы не желаете намекать. Вы кажетесь виновным, употребляя такие слова.

– Томас, а что, по-вашему, я там делал?

– Постойте. Теперь вы знаете, как меня зовут?

– Я пошарил в уме и отыскал вас.

– Ох блин. Вы жуть наводите. Как вы это произнесли. «Я вас отыскал». Знаете, какой вы, если вас послушать? Не хочу, чтоб вы меня по имени называли.

– Прекрасно. Но все равно – что, по-вашему, я там делал?

– То же, что утверждали те, кто подавал жалобы.

– А вы сами эти жалобы читали, Томас?