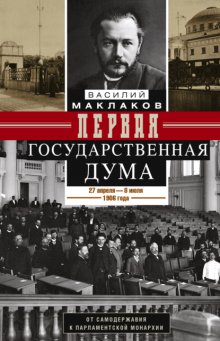

Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г. бесплатное чтение

Текст печатается по изданию:

В.А. Маклаков. Первая Государственная дума.

Париж, 1939

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2022

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2022

Вступление

Настоящая книга является непосредственным продолжением предыдущей – «Власть и общественность на закате старой России». Это дает мне повод сказать и о той первой книге несколько пояснительных слов.

Когда в 1918 году «Современные записки» начали печатать мои «Воспоминания», я не знал сам, что из них выйдет: автобиография, публицистика или даже попытка «истории». Отдельные главы, смотря по предмету, носили различный характер.

Когда я потом обработал их в книгу и она отразила политическое понимание автора, оно, естественно, вызвало различное к себе отношение. Многие мои противники и справа, и слева, даже не соглашаясь со мной, меня понимали и отнеслись ко мне без предвзятости; за то безусловное осуждение мне высказал мой лидер по партии П.Н. Милюков[1].

Полемизировать с ним не нужно. Такое его отношение совершенно последовательно. Я слишком во многом с ним расхожусь. Но воспользуюсь случаем, чтобы, по крайней мере, «недоразумения» устранить. Их достаточно много.

П. Милюков нашел, что моя книга «вредна», что я «Освободительное Движение» ненавижу, с идеями «либерализма» борюсь и, таким образом, по-видимому, просто перешел в стан прежних идейных противников. Подобная оценка есть подтасовка понятий. Идеи либерализма действительно теперь не в фаворе: сейчас отстаивают не «права человека», а «силу государственной власти». Основания для такой общей смены идейных симпатий лежат вне русского прошлого. Либеральные идеи, как все на свете, имели оборотную сторону; «диктатуры» выросли там, где государства присущих либерализму недостатков преодолеть не сумели. Но я все-таки не только не отрицал этих идей, но находил, что если бы даже должно было признать, что эпоха личной свободы в мире окончилась и вернулось время управления сверху или что прогресс состоит в том, чтобы человеческое общество превратить в улей или муравейник, в чем Муссолини, Гитлер и Сталин между собой солидарны, то и в том случае в России XX века для таких взглядов не было почвы. Нападки на либерализм, как таковой, получили свой raison d’etre[2] в государствах, где личная свобода все свои результаты дала и показала свою оборотную сторону. В России этого не было; она недаром была отсталой страной. Ей еще было нужно именно то, в чем многие уже разочаровались на Западе; была нужна самодеятельность личности, защита личных прав человека, ограждение его против государства. Прогресс для России был в этом. Для него не существовало тех затруднений, на которые после войны натолкнулись государства старой культуры. Либерализм в России должен был победить, ибо боролся за то, что было ей нужно, через что ей необходимо было пройти. Это я в книге своей признавал. Где же в этом мое расхождение с либерализмом?

Но признавать верность идей не значит одобрять все действия тех, кто им хочет служить. Идеи были и правильны, и своевременны, но представители их в то минувшее время им служить не сумели. Обвинять тех, кто действия их критикует, в измене самим идеям, – значит уподобляться ученому, который в возражениях себе усмотрел бы неуважение к самой науке. Именно потому, что идеи либерализма были полезны России, что конституция для нее могла быть спасением, и было возможным поставить вопрос: почему же те, на долю которых выпала эта задача, этого не достигли? Они защищали правое дело, были «мозгом страны», против них, по их понятиям, был «сгнивший», «обреченный на гибель» режим, а побеждены оказались они. Они теперь винят победителей; но не напоминает ли это австрийский Hof-Kriegs-Rath, за свои поражения обвинявший неуча Наполеона, который вел войну не по «правилам»? Искусство «политика» оценивается по результатам, а не по верности политической «грамматике». Если защитники либерализма допускали ошибки, то почему может быть вредно их показать?

Эта проблема наших «ошибок» и стояла перед моими глазами, когда я думал о прошлом. Я готов согласиться, что во время самой войны непозволительно критиковать ни войска, ни вождей. Веру в них нельзя подрывать. Есть условная ложь, которой все во время войны подчиняются. Войска всегда непобедимы, начальники, покуда их не сменять, непогрешимы, поражения изображаются как победоносные «отступления на позиции заранее приготовленные». То же самое происходило в «политике». Сколько раз после очередной кадетской «оплошности» в Думе партийные журналисты нас укоряли, что мы их не жалеем! Как им восхвалять эту оплошность? И все-таки восхваляли. Но сейчас другие условия. Мы никакой войны не ведем. Нет больше вождей; ореол непогрешимости их ни на что не нужен. Свое время мы пропустили; для нас оно не вернется. Наше дело доделывать будут другие. Мы стали «прошлым». Смешно же наши старые «военные бюллетени» выдавать за историю. Кому это нужно?

Здесь мы и подходим к центру вопроса, к источнику возмущения Милюкова.

Он находит, что «главным подсудимым» я «выбрал кадетскую партию», а «главную ответственность за поведение этой партии» возложил на него – Милюкова. Добавляет, что относительно него я держался агрессивного, неспокойного тона, что у меня против него слышатся личные ноты и т. п.

Здесь смешаны два различных вопроса. Во-первых, лично о нем. Я жалел бы, если бы описанное им впечатление могло создаться у беспристрастного человека. Возражаю против самой постановки вопроса. Слова «подсудимый», «виновный» – понятия других категорий; «судить» и «обвинять» можно за нарушение долга, а не за ошибку или неумелость. Я не осуждаю, а только ищу причин и последствий. Затем – и это самое главное – я ни одним намеком не указывал, что считаю Милюкова главным виновником, что вину всех нас хочу переложить на него. Этот свой личный вопрос он вносит в дело сам, и совершенно напрасно.

Но раз Милюков об этом заговорил, я не могу не ответить. Здесь очевидное недоразумение. Я не мог выставлять Милюкова главным ответственным за поведение партии уже потому, что если он и был ее лидером, то принадлежал к той разновидности их, про которых сказано меткое слово: je suis leur chef, done je les suis[3]. Бывают люди, которые других ведут за собой; для этого нужны какие-то особые свойства, которые даются не всем. Милюков не был вождем этого типа[4]; он старался влиять на партийное настроение, но потом большинству подчинялся и, подчинившись, тактику его защищал. Я об этом жалею. Он был выше многих по знаниям и дарованиям. Но он боялся от своих оторваться и уступал. Некоторые считают[5], что в этом существо демократии; но в этом еще более ее слабость. Ведь и то партийное большинство, которому лидеры подчиняются, часто большинство не партии, а только официальных ее представителей, а иногда и маленького избранного кружка единомышленников. «Звездные палаты» существуют не только в монархиях[6].

Коллективы вообще на роль руководителей не годятся. Разнородность их состава на их решениях отражается. На примирение внутренних разногласий этого коллектива уходило все влияние Милюкова. В этих условиях я не мог бы на него возлагать главной ответственности.

Если же я часто о нем говорю и, по его выражению, «склоняю его имя во всех падежах», то не потому, чтобы он партию вел. Но он наиболее ярко ее представлял со всеми качествами ее и недостатками. Он был не партийным вождем, а знаменосцем. А как публицист, он в защиту ее написал больше, чем все кадеты, взятые вместе. Его статьи остались и теперь как живой комментарий к действиям партии. Потому-то они для меня гораздо интереснее, чем те его «книги», в равнодушии к которым он меня упрекнул. Говоря о том, что я считаю ошибками партии, я с его статьями не могу не считаться; буду и дальше о них говорить[7].

Прибавлю последнее слово. Милюков всю жизнь остался верен себе, без устали своему делу служил; его нельзя было ни подкупить, ни запугать. Это дает ему право на уважение даже тех, кто с ним не согласен. Многие нападки на него по несправедливости меня возмущают. Но зато некоторые свойства его, как политика и особенно как полемиста, вызывают во мне инстинктивный протест не лично против него, но против этого сорта «политики»; этот протест он ошибочно принял за «личную ноту». Это вопрос совершенно другой.

Совсем иное – мое отношение к партии. Я действительно думаю, что хотя она и стремилась к введению в России конституционного строя, но ее злополучная «тактика» была главной причиной ее неудачи. Я не хочу преувеличивать вообще значения партий. Но в известный момент кадетская партия воплотила почти все образованное и либеральное общество. Она была такой общественной силой, что ее ошибки безнаказанно пройти не могли; от нее зависело поведение 1-й Государственной думы.

Поучительно, что вначале на первенствующую роль она не претендовала. На ее учредительном съезде Милюков приравнял ее к тем «интеллигентским западным группам, которые известны под названием социальных реформаторов». В этом много правды; это и предопределяло ее скромную роль. Такие партии немногочисленны. Они «элита», партии «избранных», иногда «генералы без армии». Нм далеко до руководства страной. Среди отсталого и потому в общем консервативного населения, каким был русский народ, кадеты были передовой интеллигентской группой, немногочисленными проповедниками незнакомого России европейского идеала. Такой интеллигентской партии было к лицу составить программу из «последних слов» европейской теоретической мысли. Она была бы в своей роли их проповедуя. Но события придали партии другой характер. Страна оказалась не такой, какой ее предполагали. Попутный политический ветер надул паруса партии, сделал ее «народной». Помню стремительное проникновение в нее таких элементов, которые не только программы ее понять не могли, но не умели произнести ее имени. Этот успех застиг кадетов врасплох. Если они догадались переменить свое имя на более для народа понятное слово, «партия народной свободы», то не подумали свои действия приспособить к своей новой роли и к пониманию своих избирателей. Отрекаться от кадетского идеала для этого им было не нужно. Он мог оставаться путеводной звездой. Но темп, которым к этому идеалу было должно идти, те приемы, которые именуются тактикой, должны были соответствовать не развитию интеллигентных вожаков, а уровню тех, для которых партия действовала. Страна ведь выбрала партию своей защитницей, но от этого сама кадетской не стала. Милюков на апрельском съезде сказал, что «следовать партийной программе еще не значит оправдывать доверие избирателей». Эти мудрые слова расходились с упрощенным пониманием большинства; и Милюков уступил. Так, став представителями широкого народного фронта, глашатаями «воли народа», кадеты в противоречии с этим не отступили от своей чисто интеллигентской, сектантской программы и тактики.

Партия была вправе предпочесть верность радикальной «программе» доверию тех, кого она представляла. Но нужно было тогда быть последовательным. Выбрав такой путь, партия не могла претендовать Россией по-своему управлять, а должна была оставить за собой роль «партии будущего» и ждать, когда придет ее час. Первенствующая роль в настоящем должна была тогда принадлежать тем, кто не брезгал сообразоваться со степенью подготовленности населения. Ведь руководители кадетов не могли себе делать иллюзий. Они ушли далеко вперед от среднего уровня. Страна не могла равняться по ним. Потому образование менее требовательных партий было кадетам так же полезно, как социалистам Франции полезно существование «радикалов». Эти более умеренные конституционные партии кадетам надо было поддерживать; у них с кадетами было общее дело – насаждение конституции и правового порядка. Но кадеты старались сохранять за собой монополию «либерализма»; одних себя они считали либеральной партией. Когда в 1905 году Витте обратился не к ним, а к земской среде, они от нее подставили ему только своих представителей; это было символом дальнейшей их тактики. Партии, которые возникали направо от них, хотя в них участвовали такие испытанные либеральные люди, как Шипов, Стахович, Гучков и гр. Гейден, они травили как «реакционеров». На выборах в 1-ю Думу они принципиально отвергали соглашение с ними. А между тем кадеты должны были сделать выбор. Или соблюдать неприкосновенность своей кадетской программы и тогда помириться с тем, что они «меньшинство», и довольствоваться ролью «поддужных», которые подгоняют других. Или согласиться представлять всю Россию и тогда без интеллигентского высокомерия сообразовать свою тактику с уровнем, пониманием и подготовленностью массы народа. Кадеты же, как во всем, хотели одновременно и того и другого.

Кадеты были, конечно, либеральной партией; но либерализм понятие очень широкое. В вечной антиномии «государства» и «личности» либерализм на первом месте отстаивал права личности, но не жертвовал и государством. Вопрос, где линия, на которой возможно было эту антиномию разрешить, вопрос не доктрины, а факта; на него не может быть ни единого, ни неизменного ответа. Все зависит от обстановки, времени, степени и свойства культуры данной страны. Борьба за либерализм никогда не прекращалась в России; но содержание либеральных желаний и форма борьбы за них в течение времени бывали совершенно различны. И надо себе дать отчет, в чем они были в 1905–1906 годах.

Момент был исключительный. Самодержавие, долго бывшее для России «просвещенным абсолютизмом», ее угнетало, но оно же ее и создало. На нем когда-то покоилось единство и могущество государства. Они были куплены ценой бесправия общества, неравенства сословий и классов, систематического пренебрежения к либеральным принципам. Одно шло рядом с другим. Недаром эпоха Николая I – апогей великодержавия – была и эпохой наиболее беспощадного угнетения общества. Можно было бояться, что, когда сдерживавшая Россию извне сила исчезнет, Россия развалится от центробежных течений, от недоверия масс ко всякому подобию власти, от бунтарской озлобленности низов против социальных верхов, от равнодушия масс к целости и величию государства, даже к культуре, которая была все-таки достоянием одного меньшинства. Перед «либерализмом» стало главной задачей преобразовать Россию на либеральных началах, не допустив торжества Революции.

Было ли это возможно? Опыт либерального преобразования был еще недавно в 60-х годах сделан успешно. Когда либеральные реформы были тогда начаты, крупнейшие деятели их находили, что для их успеха Самодержавие было нужно. Без него нельзя было провести мирно крестьянской реформы. Через 40 лет вопрос ставился иначе. За эти годы Самодержавие себя не оправдало: начатых реформ не завершило, пошло даже вспять. Деятели 90—900-х годов пришли к заключению, что для того, чтобы вернуть Россию на путь неоконченных реформ, надо сначала Самодержавие уничтожить. Можно ли было достигнуть и этого без революции? Это казалось сомнительно, но либералы не остановились перед такой опасностью; они против Самодержавия вошли в союз с революционными партиями. Почему либерализм решился вступить на эту дорогу, где ему грозила опасность быть раздавленным между молотом и наковальней, – разбирать я не стану. Победителей не судят, а они победили. Монархия согласилась дать «конституцию». Либеральное преобразование России стало с этих пор возможно без революции. Но оно уже не могло быть сделано силами одной только власти; ей в этой реформе стало необходимо содействие общества. Соглашение общественности с исторической властью для либеральных реформ и стало в это время конкретной задачей либерализма и прежде всего той партии, которая представляла собой почти все либеральное общество.

Успех ее в этой задаче был бы победой либерализма; но партия не победила. Общими силами Россию столкнули в бездну революционного хаоса. Почему же это так кончилось?

В конечном счете Россию в революцию столкнула война. Без нее революции не было бы. Но если после 8 лет (1906–1914) «конституции» Россия смогла воевать целых три года, то будет ли смело предположить, что, если бы эти 8 лет протекали иначе, Россия смогла бы в войне достоять до конца? В совместной конституционной работе с общественностью здоровые элементы исторической власти получили бы такую опору, что они смогли бы преодолеть осилившие их микробы разложения власти и государства в форме распутинства. Война тогда пошла бы иначе и могла бы иначе окончиться. Конечно, во время войны общественность свой долг исполняла; но тогда было поздно. Она уже несла прямые последствия ошибок 1905–1906 годов; эти последствия так неисчислимо громадны, что их размер себе страшно представить.

Сейчас ищут запоздалого утешения в мысли, будто конституционный строй в России все равно укрепиться не мог. Население будто бы было способно на две только крайности: «на беспрекословное повиновение» и на «беспощадный и бессмысленный бунт». Доля правды здесь есть; в этом действительно была большая опасность. Потому-то партия, которая стояла за конституцию, должна была с этими обоими врагами бороться. Борьба с ними не была безнадежна. Правда, Самодержавие не подготовляло русское общество к конституции, к уважению к закону и к власти. Но здоровых сил в стране было много. Если бы в России были только «бунтари» и «угодники», ни о какой конституции не могло быть и речи. Но и без мистической веры в «ате slave», в соборность, общинность и другие якобы коренные свойства русского духа, мы все-таки видели, что русский человек в тех сферах жизни, где власть ему не мешала, где он был хозяином, умел и созидать, и управлять. Не только как отдельные лица, но как целое общество; задатки к самоуправлению у него были большие. И это с глубокой древности до позднейшего времени.

Правда, эти «деятели» не поднимались до высоких и общих вопросов; защищали только свои маленькие интересы. За это интеллигенция клеймила их презрительной кличкой «обывателей». Но на таких «обывателях» стоит государство и держится власть. Судьба Самодержавия была решена не банкетной кампанией прогрессивной интеллигенции, а тем, что обыватели потеряли веру в Самодержавие и перешли на сторону непонятной для них «конституции»; что миновало то время, когда они сами вязали революционерам лопатки и смотрели на интеллигенцию, как на врагов. Защиту своих интересов обыватели вручали теперь интеллигентам; они могли стать опорой либерализма, если бы либерализм пошел тем путем, который был им понятен. Они сами не хотели ни революции, ни беспорядков, ни разложения государства. Поэтому они поддержали на выборах кадетскую партию. В опоре мирного населения была ее главная сила; нужно было только уметь ею пользоваться.

Не неподготовленность народа к конституционному строю стала препятствием к его проведению в жизнь, а тактика интеллигентских руководителей, которые самоуверенно претендовали представлять собой весь «народ». Пока была война с Самодержавием, либерализм мог идти с революционными партиями; но когда конституция была октроирована[8], Дума выбрана и кадетская партия Думой руководила, ее задачей должно было быть примирение с властью и защита России от революции.

Так соглашение с властью должно было стать главной задачей либерализма этой эпохи. Это соглашение было нужно и власти, и ему самому. Без содействия либеральной общественности власть не могла страну успокоить; она не нашла бы доверия в обществе. Она и для либеральных реформ встретила бы в нем противодействие, ибо timeo Danaos et dona ferentes[9]. А против предвзятости либерализма она стала бы прибегать к прежним мерам репрессий, от чего соскользнула бы незаметно в колею старых порядков. Потому для тех элементов в правящем классе, которые поняли, что конституция необходима, соглашение с либерализмом было очередной задачей. Уже 18 октября 1905 года Витте именно для такого соглашения к себе вызвал Шипова.

Но соглашение еще больше было необходимо для либерализма. Монархия была еще громадной силой, и материальной, и моральной. Сохранение ее было нужно, чтобы спасти Россию от того распада и разложения, которые принесла бы с собой революция. Конституционную монархию надо было оберегать, не унижать. Ведь даже в 1917 году, когда Монархия была уже дискредитирована, Милюков все-таки убеждал Михаила для спасения России не отрекаться, принять престол, уехать на фронт и во главе верных войск дать бой революционному Петербургу. Тогда этот совет уже опоздал. Но почему было отклонено соглашение с властью в 1906 году, когда таких экстренных мероприятий и не требовалось, когда нужно было только принять в принципе соглашение? Не власть его отвергла, а наша общественность; она не подумала, что она этим теряла. Население могло бы немедленно почувствовать выгоды новых порядков; либерализм освободился бы от угождения своим прежним союзникам; конституционная монархия сделалась бы окончательной формой правления, а не переходным мостом к революции; началась бы эра назревших реформ.

Соглашение общественности с исторической властью вовсе не означало капитуляции перед ней. Если бы власть захотела тогда пойти по ложной дороге, общественность в лице Думы имела бы возможность этому воспротивиться. В этом было самое несомненное из завоеванных обществом прав. Но если в существе и направлении реформ обе стороны были согласны, то подробности, темп, которым можно было идти, способы обходить затруднения – могли быть предметом уступок и соглашения. Так как власть и общественность были полезны друг другу, то они друг другу могли уступать. Общественность не обязана была капитулировать перед властью, но и не могла требовать ее капитуляции перед собой. Соглашение всегда компромисс, т. е. взаимность уступок. Вопрос, до какой черты в уступках можно идти, вопрос не принципа, а факта и такта. Либеральная общественность должна была только признать, что с объявлением конституции прежнее ее непримиримое отношение к власти потеряло свой raison d’etre[10], что соглашение стало возможно и нужно и что его надо было честно попробовать на основе полученной конституции.

Но либерализм, поскольку его представляли кадеты, поставил себе иную задачу. Сговора с властью он не захотел. Он добивался немедленной и полной победы над ней, требовал капитуляции перед собой и добился того, что власть приняла его вызов, перешла в наступление и кадетский либерализм победила. Об этом я говорил и в своей первой книге. Я видел объяснение этой тактики в том, что кадетская партия родилась в обстановке «Освободительного Движения», что благодаря этому в нее вошли одинаково люди либеральные и революционно настроенные, конституционалисты из земства и теоретики «Союза Союзов». Борьба с Самодержавием объединила их в единую партию. Но эта борьба окончилась 17 октября. Для серьезного изменения тактики эта партия должна была расколоться. Ведь если различия между флангами существуют в каждой политической партии, то обыкновенно это только различие в «степени». У кадетов между флангами было принципиальное разномыслие. Если бы у партии был настоящий лидер, он бы не убоялся раскола. Раскол всем был бы только полезен. Как две разные партии, бывшие половины кадетов могли бы даже сотрудничать. Но лидером кадетов был коллектив, в котором оба направления намеренно были представлены. Этот коллектив ставил себе главной целью не дать партии расколоться и обманчивое единство ее охранять. Деятельность же номинального «лидера» сводилась к изобретению двусмысленных формул, за которыми партийные разногласия прятали. Противоположные течения парализовали друг друга. Тактика партии приобрела специальный характер, бывающий у правительств, которые ставят задачей любой ценой оставаться у власти. Это нехитрый мотив; он всем доступен, но обрекает правительство на бесплодие, как обрекается на него всякая жизнь, посвященная одному самосохранению. Такой в конце концов оказалась и кадетская тактика.

Подобного объяснения Милюков, конечно, не может принять. В своей тактике Милюков и теперь видит глубокий политический смысл; он состоит в сочетании либерализма и революции. Его теперешние «Воспоминания» стараются доказать это каждой главой. И Милюков ставит мне в вину непонимание этого смысла.

«Старый восьмидесятник остался верен себе, – пишет он про меня 30 мая 1937 года в «Последних новостях», – устранив из толкований событий «веру» и энтузиазм, которые составляли динамизм не только революционной, но и парламентской борьбы. В непонимании того, что роль «руководителей» партии кадетов именно и состояла в ряде попыток ввести первую в рамки последней, не угашая духа обеих (курсив мой. – В. М.), и заключается источник всех неправильных возражений Маклакова против «тактики» партии, неизбежной при сохранении ее программы».

Я сделал дословную выписку, чтобы не исказить ее смысла. Я плохо его понимаю. Что либерализму надо было стараться своих революционных союзников превратить в парламентариев – ясно. Но зачем понадобилось «не угашать у них революционного духа»? Кому этот дух был нужен? В результате и вышло, что кадеты свой собственный дух потушили.

В то время как либеральная партия шла прежним путем по инерции, своей теоретической схемой Милюков ее ошибку оправдывал. Ее знаменитая тактика стала соответствовать и двойственности партийного состава, и двойственности «теоретической схемы». Она не хотела делать выбора из двух противоположных путей – конституционного и революционного; хотела сохранить обе возможности, сразу идти по обеим, и ей пришлось сидеть на двух стульях.

Милюков говорит в «Воспоминаниях»: «На политической арене в этот промежуток времени шла обострившаяся борьба между двумя соперниками, которые оба были сильнее нарождавшегося конституционного движения. Между Самодержавием и «смутой», принявшей как раз после 17 октября формы открытой революции, партия кадетов не могла стать ни на ту, ни на другую сторону. Да ни та, ни другая не только в ней не нуждались, но, поскольку партия оставалась сама собой, она только стояла на дороге и самодержавию, и революции»[11].

Не могу себе представить более неверного изображения обстановки. Самодержавие кончилось в 1905 году. Поэтому революция 1906 года боролась не против него и не за конституцию, а за свои революционные цели. Никто не приглашал кадетов стоять за Самодержавие. Но против революции они должны были стоять на одной стороне с конституционной монархией. Этого они не захотели. Нм надо было сделать выбор между двумя «реальными» силами – между исторической властью и революцией. Они предпочли оставаться одни, само собой. Они и оказались пустым местом, так как, кроме одного самомнения, собственной силы у них не было никакой.

Отсюда и вышло, что партия, которая могла быть опаснейшим врагом реакции и революции, только им и оказалась полезна; тому, в чем было ее назначение, т. е. мирному превращению Самодержавия в конституционную монархию она в решительный момент помешала. Исторического призвания своего исполнить не сумела.

Иллюстрацию этого можно видеть на истории 1-й Государственной думы; она составляет содержание этой книги.

Ввиду проблем, которые жизнь ставит сейчас перед миром, можно удивиться желанию тратить время на воспоминания из далекого прошлого. Но история не теряет своего интереса; никогда не грешно сохранять для нее материал. А у людей моего поколения на это есть особое право, а может быть, долг. Будущее принадлежит уже не нам, как бы на это мы ни надеялись. Зато мы последние живые свидетели минувшей интересной эпохи; скоро нас совсем не останется. Для историка мы можем оказаться полезны. Теперешние свидетельства наши самые ценные. В них могут быть ошибки и даже невольные пристрастия: но одному в них больше не должно быть места: условной лжи тех политических «военных реляций», которые были нами же созданы.

Для воспоминаний есть еще одно оправдание. История не повторяется, но законы жизни не меняются вовсе. Мы присутствуем при одном общем явлении, которое в громадных масштабах совершается на наших глазах: мы видим, как и почему победители свою победу проигрывают. Победители Великой Войны проиграли 1918 год. Проиграл свою победу во Франции торжествовавший наступление новой эпохи Front Populaire[12]. Проиграют ее и возомнившие сейчас тоталитарные государства. В своей книге я вспоминаю эпизод того же порядка; вспоминаю, как победивший в 1906 году русский либерализм проиграл свое дело. И мои воспоминания против моей собственной воли не вполне чужды современности.

Глава I

Отношение власти к 1-й Государственной думе

Исключительный интерес 1-й Думы заключается в том, что именно тогда либеральная общественность для достижения своих целей получила такое выигрышное положение, которого у нее не бывало еще никогда. Что могли раньше делать «либеральные деятели»? Стараться проводить свои взгляды в рамках даже не закона, а усмотрения губернаторов, высказываться в печати со всеми условностями эзоповского языка, зависеть во всех начинаниях от капризов и местных, и центральных властей. Это не было вовсе бесплодной, но во всяком случае тяжелой, гнетущей работой. Позднее, в эпоху «Освободительного Движения», они получили новые возможности; но все-таки в чем они фактически заключались? Собирать совещания, которые по-прежнему иногда разгонялись полицией, подавать министрам и Государю адреса, за которые получали и выговоры, как за черниговский адрес; составлять серьезные проекты переустройства России и направлять их под сукно Совета министров; да еще, наконец, говорить громкие речи на многолюдных банкетах. Словом, в отличие от прежнего вынужденного молчания они получили право шуметь, пока им не скажут: довольно! Естественно, что в этих условиях либералы стали искать соглашения с революционными партиями, у которых в распоряжении были более сильные и страшные средства, хотя бы очень обоюдоострые и с понятием правового порядка несовместимые. Так, либеральная общественность была вынуждена идти с революцией и без этого, вероятно, и «Освободительного Движения» не было бы.

Теперь же все изменилось. Запретная «конституция» стала реальностью; можно было быть ею недовольным, настаивать на ее изменениях; но прежнего Самодержавия более не было. Либерализм не должен был прятаться и надевать чужие одежды; он стал открытой всероссийской организацией, которая ни взглядов, ни деятельности своей не должна была более скрывать. А главное – представители либерального общества для влияния на ход государственных дел не должны были искать каких-то обходных путей; они стали частью государственной власти. Они властвовали в высшем законодательном установлении – Думе. Такой обстановки для деятельности либерализма в России еще никто не видал.

Но как ни могущественны были по сравнению с прошлым новые пути для либеральной деятельности, самая задача оставалась очень сложна. Превратить громадную Самодержавную Россию в конституционную монархию – на бумаге было легко; для этого было достаточно Манифеста. Провести это превращение в жизнь было бесконечно труднее. Опасность грозила двоякая. Государственный аппарат издавна и прочно был построен и воспитан на Самодержавии, на подчинении всех не закону, а усмотрению и воле начальства. В государственном аппарате были и по необходимости оставались люди, которые иных порядков понимать не умели. Надо было много усилий и стараний, чтобы их переделать, не разрушив на первых же порах всего аппарата. Но еще большая трудность была в том, что весь народ, само интеллигентное общество было воспитано на том же Самодержавии и, хотя с ним боролось, усвоило главные его недостатки. У него тоже не было уважения к закону и праву; свою победу над старым порядком оно поняло так, что оно само стало теперь так же выше закона, как раньше было Самодержавие; беспрекословно подчиняясь раньше «воле» Монарха, оно думало теперь, что непосредственной «воле народа» ничто не может противиться.

Задачей момента было вовсе не заменить одну самодержавную «волю» другой, а ввести господство «права» и, по живописному выражению С.Е. Крыжановского, перебросить для этого мост между старой и новой Россией, между властью и народом. Эта историческая задача выпала на долю либеральной, интеллигентной общественности, которая едва ли не одна понимала в России, каких правовых принципов требует конституция и с какими предубеждениями и инстинктами против нее и сверху, и снизу придется бороться. Кадеты – как самая интеллигентная партия, впитавшая в себе теорию «права», могла бы быть этим мостом и объединить на этой задаче все здоровые элементы и власти, и общества. Именно это было ее ответственным и почетным призванием, достойным надежд, которые на нее возлагались.

Трудности этой задачи кадеты, однако, не поняли. Они сочли себя не мостом между народом и старой властью, а самым народом. Свои успехи на выборах, восторги перед ними толпы, фимиамы, которые курила им своя же пресса, они приняли за выраж'ение «воли народа», как наш Государь видел доверие и покорность народа в приветственных криках: ура! Потому задача, как они ее понимали, показалась им очень простой; за ними, по их мнению, стоял весь народ, а против них только уже сознавшая свое бессилие власть. Странно видеть теперь легкомыслие, с которым они пошли на пролом, точно так же, как когда в 1914 году военные партии толкнули страны на европейскую бойню. Винавер рассказывает («Недавнее», с. 81), как в вечер 27 апреля у него собрались «упоенные счастьем» несколько депутатов для решения неотложных вопросов. Он же в биографии Кулишера[13] вспоминает «буйные дни восторга в первый период Февральской революции». Упоение счастьем, восторги! Я понимаю, что можно было прийти в восторг от Манифеста, в котором была объявлена конституция, когда впервые победил теоретический принцип. Но когда депутаты сошлись для великой и трудной черной работы, когда речь шла о судьбе самой России, когда опасность грозила со всех сторон и все могло рухнуть от неосторожного шага, тогда «упоение счастьем» – совсем неподходящее настроение. Кадеты и принялись за работу «с легким сердцем», с решимостью «не уступать». В результате через 2 месяца выигрышное положение наших первоизбранников превратилось в полное и заслуженное поражение.

Любопытно, что в этом поражении либеральная пресса и общественность винили не Думу. Ни одной Думе не было после ее неудачи посвящено столько восторженных воспоминаний. Какие только названия ей не давали! «Дума народных надежд», «Дума народного гнева». Один нестеснявшийся автор предложил даже назвать ее «Думой великих дел». На Выборгском процессе О.Я. Пергамент закончил защитительную речь такой тирадой: «Венок их славы так пышен, что даже незаслуженное страдание не вплетет в него лишнего листика». На последующие Думы перводумцы смотрели с высокомерным презрением. Винавер насмешливо сравнивал свою Думу «полную вдохновенного полета великой эпохи, блеснувшую мужеством и талантами» с «серенькой и безглавой» Думой 2-го созыва. День 1-й Думы делали праздником русской общественности. Критиковать 1-ю Думу значило стать ренегатом.

Теперь позволительно быть справедливее. Незаслуженная канонизация 1-й Думы была естественна; именно так общество заступается за побежденных и мстит победителям. За неудачу Думы стали «обвинять» только ее победителей. Нм стали приписывать предвзятый умысел взорвать конституцию и мешать Думе работать.

Такая позиция с их стороны обвинителям казалась естественной. Ведь не могло же в самом деле Самодержавие помириться с ограничением своей власти? При первой возможности оно, конечно, должно было начать подготовлять «реставрацию». Многие выводили даже из этого поучение, будто введение конституции непременно должно сопровождаться сменой если не династии, то, по крайней мере, монарха. Конституция будто бы погибла от того, что этого вовремя не было сделано.

В крушении России «выгораживать» власть бесполезно. Ее вина несомненна. Но не должно из-за этого закрывать глаза на грехи и нашей общественности. За 11 лет конституции (1906–1917) были периоды, когда была виновата именно власть, так же как она больше всех была виновата за отдаленное прошлое. Это не мешает признать, что в те моменты, когда общественность побеждала, виноватой в конечном своей неудаче оказывалась уже она. О самом красочном из этих моментов я и вспоминаю.

Верна ли легенда, будто Государь с самого начала хотел уничтожить ту конституцию, которую он обнародовал, будто он с 1-й Думой «играл»? В 1905 году на одном собрании в присутствии Стэда Родичев говорил про отношение общественности к булытинской Думе. Она на нее так смотрела. «Мы идем в Государственную думу, как в засаду, приготовленную нам нашим врагом», – сказал он. Были ли такие слова оправданы и по отношению к конституционной, законодательной Думе?

A priori[14] предполагать это было можно. Всякому самодержцу, конечно, трудно примириться с умалением своей власти. А личное прошлое Государя, благоговение перед памятью и политикой Александра III, его первый политический шаг, – «бессмысленные мечтания», – упорная борьба с «Освободительным Движением», неприязнь к слову «конституция», загадочные фразы вроде «мое самодержавие осталось, как встарь», которую он сказал депутации правых уже после Манифеста, пристрастие к черносотенцам, сторонникам «реставрации», наконец, замысел отменить конституцию в 1917 году накануне революционного взрыва – позволяли это мнение защищать. Но это лишь одна сторона. Есть и другая.

Государь не сам хотел ввести конституцию, боролся против нее и дал ее против желания. По натуре он реформатором не был. Все это правда. Но зато он умел уступать, даже более, чем нужно. Так, в 1917 году он от престола отрекся, не исчерпав всех средств сопротивления; а отрекшись, со своим отречением примирился и никаких попыток вернуть себе трон он не делал. Он не сделался центром и вдохновителем реставрационных интриг. Надзор за ним не был достаточно строг, чтобы этому помешать. Его заговорщической деятельности одни так же напрасно боялись, как другие на нее напрасно рассчитывали. К сменившей его новой власти Государь был совершенно лоялен. Это доказывают его дневники. То же можно было наблюдать и в 1905 году. Самодержавие было для него непосильной тяжестью; но он считал своей обязанностью его охранять. Когда же обстоятельства так сложились, что защита Самодержавия показалась вредна для России, когда те, кому он верил, советовали ему уступить, он уступил. А уступив, со своим новым положением он примирился полнее многих других. Не он первый напал на конституцию, а новоизбранная Дума. Не он повел с ней борьбу, а она, не доверяя ему, сразу начала грозить ему революцией. Если между Государем и либерализмом возобновилась война, то в этой войне не он был агрессором; он лишь стал защищаться. А те, кто сами вызвали эту войну, потом стали говорить: «Мы были правы» – и гордиться своей «дальновидностью». Быть таким пророком вовсе не трудно.

Либеральный канон, вопреки очевидности, это все отрицал. Он утверждал, что Государь не признавал конституции. Но доказательства его не сильны. Прежде всего придирались к «слову». Почему Государь после Манифеста продолжал называть себя «Самодержцем»? Почему он ни разу не произнес слова «конституция» и своему правительству этого не позволял? Когда в ноябре 1905 года Милюков давал Витте «ультимативный» совет: «произнести слово «конституция», Витте ответил: «Я о конституции говорить не могу потому, что царь этого не хочет»[15]. Но ведь несмотря на несомненную ненависть к «слову», конституция была все-таки Государем сначала обещана, а через полгода и действительно «октроирована». Зачем же кадетам было настаивать на «произнесении слова», когда существо конституции они получили и оно у них не оспаривалось? Разве это настаивание было достойно «реальных политиков»?[16]

Оправдание Государя в его предвзятом нерасположении к слову можно найти в аналогичном и гораздо менее понятном отношении самой «либеральной общественности» к другому слову, уже для нее ненавистному, т. е. к слову «Самодержавие». Она требовала, чтобы этого слова более не употреблялось. Но почему? «Основные законы» его сохранили, как исторический титул, лишив одиозного содержания; более того: сами кадеты заявили печатно, что оно не противоречит понятию «конституция», и потому решили подписать без оговорок депутатское обещание в верности «Самодержцу». И все-таки этого ими самими подписанного и законами «обезвреженного» титула они не допускали. Когда в 3-й Думе в заголовке адреса к Государю было предложено поместить этот титул, кадеты восстали и в этом увлекли за собой октябристов. Что это слово могло изменить? А ведь непризнание законного титула за Монархом всегда считается оскорбительным. Сколько было испорчено крови из-за «Императора Абиссинии»! И адрес 3-й Думы из-за этого самочинного «отказа в титуле» восстановил Государя против нее.

Надо признать, что этого термина «конституция» и вообще не понимали в самом окружении Государя. В феврале 1917 года, когда революция уже началась, великий князь Павел Александрович ходил убеждать Государя дать наконец «конституцию». В дни «отречения» Императрица опасалась, чтобы Государя по его слабости не заставили подписать «конституцию». Что же разумели под ней в это время?

Но допустим, что там, при дворе, были слишком невежественны, чтобы понимать истинный смысл иностранных юридических терминов. Но лучше ли обстояло у нас в нашей интеллигентской элите? Термин «конституция» в строгом смысле слова термин совершенно формальный; он означает совокупность законов, определяющих государственный строй, независимо от их содержания. Потому и у Сталина есть сейчас конституция. Но не будем стоять на формальном определении и признаем, что будет исторически верно, что конституция – противоположность абсолютизму, и что «конституция» имеется там, где права Монарха ограничены представительством. Невольно вспоминаю, что именно этим признаком барон А.Ф. Мейендорф в Думе защищал существование особой финляндской конституции от ее непризнавания П.А. Столыпиным. И с этой точки зрения «Основные законы 1906 года» были, несомненно, конституцией. Их смысл не менялся от того, что их могли иногда нарушать при попустительстве органов власти, как это, к сожалению, происходит и в очень развитых государствах. Это было уже злоупотреблением власти, ибо сами «Основные законы» были конституцией и «неограниченной» власти монарха более не допускали. И тем не менее наша общественность сочла возможным утверждать, что эти законы – не конституция, и применять к ним, не к практическому их осуществлению, а к ним самим, презрительную кличку «лжеконституция». Милюков систематически и умышленно смешивал «конституцию» с «парламентаризмом», хотя он и знал, что существуют и «непарламентарные» конституции и что если права Милюкова в них «ограничены», то объем их может быть очень широк. Что же мудреного, что Государь не хотел употреблять иностранного и неопределенного слова, которого народ вовсе не понимал и которым было не трудно играть?

Потому-то терминологические аргументы были недостаточны для того, чтобы решить, признавал ли Государь «конституцией» «Основные законы». Дать ответ на этот вопрос можно бы только анализом самих законов. Но к моему удивлению, Милюков в статье «Последних новостей» 16 июля 1939 года, посвященной книге Перса, приводит в качестве аргумента за непризнание Государем конституции – акт 3 июня 1906 года. Опечатка не имеет, конечно, значения, хотя она символична. Я не буду отрицать, что позднее, когда либерализм свою игру проиграл и на политической авансцене появились опять заклятые враги конституции, Государь постепенно перешел на их сторону. На это доказательство немало, не исключая и задуманного перед самой революцией переворота. Но это отдаленные последствия остроумной тактики 1-й Думы. В 1906 же году Государь с неудовольствием возразил, когда Шипов ему намекнул на возможность не только отмены конституционного строя, но даже изменения избирательного закона. Об этом я говорю дальше в XII главе. Но главное, самый акт 3 июня 1907 года, как его ни осуждать, отнюдь не доказывал, что Государь не признавал конституции. Сам Государь в Манифесте и Столыпин в ответной на декларацию речи оправдывали его не законными правами «Самодержца», а «необходимостью» этого акта. «Что может помешать Государю спасать вверенную ему Богом державу!» – воскликнул Столыпин, и эта фраза его pendant[17] к знаменитой апострофе Мирабо – je jure que vous avez sauve la chose publique[18], которой Мирабо 19 апреля 1790 года оправдывал превышение власти Национальным собранием. Кто же будет иметь лицемерие отрицать, что государственные перевороты, нарушение формального права, иногда необходимы, ибо, как говорил Бисмарк, «жизнь государства остановиться не может»? Такие перевороты могут происходить и сверху, и снизу, в либеральном и реакционном смысле, смотря по тому, кто сильнее. Иногда они принимают форму coup d’Etat[19], иногда революции, и юрист может требовать одного, чтобы не выдавали этого переворота за право, за нормальный порядок. И ссылка на 3 июня, как на доказательство непризнания конституции, со стороны Милюкова тем удивительнее, что в 3-й Думе в прениях по адресу он сам справедливо и разумно доказывал, что 3 июня произошел «не юридический прецедент, а только некоторая фактическая победа силы над правом». Но потому 3 июня и не могло доказывать непризнавания конституции. Надо для этого искать других аргументов.

Но если эти доводы ничего не доказывают, то бесполезно было бы все-таки отрицать, что по вопросу о «новом порядке» между либеральной общественностью, с одной стороны, и Государем, правящими классами и массой некультурного народа – с другой, сохранилось одно серьезное идейное разногласие. В этом тогда себе не отдавали отчета, и в нашей специальной литературе и публицистике того времени то разномыслие не нашло отражения. Общественность считала, что в 1905 году произошла «революция», что новый строй явился полным отрицанием старого, ибо он покоился на других основаниях. Со своей точки зрения она могла быть права. Но Государь, его окружение и громадная масса народа понимали это иначе. Разрыва с прошлым они не усматривали; во главе государства осталась стоять та же привычная власть, тот же Государь с освященными и историей, и церковью титулами. Государь дорожил этим народным воззрением и не хотел его «разрушать». Для спокойствия России оно было только полезно, если даже по существу в строении государства и совершилась глубокая перемена. И кроме того, со стороны Государя это не было «благочестивым обманом»; он сам действительно так понимал перемену. Она, в его представлении, не разрывала с историческим прошлым. В самом прежнем Самодержавии, по его убеждению, был зародыш того, что называлось в общежитии «конституцией»; для перехода к ней поэтому было достаточно простой «эволюции». Именно потому Государь и мог так неожиданно легко с ней помириться. Эта специфическая идеология не лишена интереса.

Со времени Сперанского идеологи «самодержавия» противополагали его «деспотии», как «правовой строй» – «произволу». Это понимание Самодержавия отражалось и в «Основных законах» старой редакции. Наряду со статьей 1-й, которая устанавливала неограниченную власть Самодержавного Государя, «которой повиноваться сам Бог повелевает», была и ст. 47, утверждавшая, что Россия управлялась на «твердом основании законов». В этой статье и был зачаток правового порядка, отличного от деспотии.

Мое поколение смеялось над этой тонкостью, находя, что одна статья исключала другую. Если монарх «неограничен», то у законов «твердого основания» нет и наоборот. Но с таким взглядом не все соглашались. Проф. Коркунов, проф. А.С. Алексеев, заменивший на кафедре М.М. Ковалевского, и другие учили иному. «Неограниченный монарх» был, конечно, выше законов, и не только потому, что в случае их нарушения он был безответственен, но и потому, что его воля могла всякий закон, мешавший ему, изменить. Но монарх мог сам установить для выражения своей воли определенные формы и ограничения; покуда они существовали, он должен был и сам им подчиняться. В этом «самоограничении» самодержца и был зародыш «правового порядка». Идеалисты самодержавия стремились доказывать, что «неограниченность самодержавия» была даже лучшей охраной законности, ибо самодержцу не было надобности закон нарушать. Он свободно мог его изменить. Нарушение законов – выход только бессилия.

Эта идиллия жизнью не подтверждалась. Самодержавие сделалось у нас источником беззакония. Оно давало слишком много способов и соблазнов безнаказанно закон нарушать. Но основная мысль, что закон, изданный Государем, пока он им не отменен, был и для него обязателен, была здоровой мыслью. Она в теории делала из неограниченного монарха не деспота, не «princeps legibus solutus»[20], а лицо подзаконное. Правда, за нарушение закона он сам был безответственен; правда, закон, который он нарушал, был созданием его одного. Но раз он признавал его для себя обязательным, то, если он не исполнял закона, он нарушал данное слово. Знаменательно, что наиболее убежденные самодержавцы, как Николай I, не могли допустить, чтобы всемогущий монарх мог унизиться до нарушения данного слова. Верность своему слову была его point d’honneur’ом[21], компенсацией его всемогущества. Здесь был эмбрион «правового порядка», который облегчил безболезненный переход к «конституции».

С этой точки зрения что было сделано в 1905 году? Государь установил новое самоограничение. Он постановил, что впредь «ни один закон не будет им издаваем без согласия Думы». Это очень важное самоограничение, но оно само по себе идеологии Самодержавия не нарушало. Меньшее самоограничение, но такого же типа, было введено ст. 49[22] в булыгинской Думе; в защиту его не кто другой, как Д.Ф. Трепов, сказал любопытную фразу: «Эта статья несомненно составляет ограничение Самодержавия, но ограничение, исходящее от Вашего Величества и полезное для законодательного дела». Теперь аналогичное самоограничение пошло только дальше. При таком понимании Манифеста 17 октября мог быть изображен не как разрыв с историческим прошлым, а как простое его развитое; пышная фразеология актов 18 февраля и 6 августа оба «издавнем желании Венценосных предков достигать народного блага совместной работой правительства и зрелых общественных сил» получала свое оправдание. Никакой конституционной идеологии для его объяснения не было нужно. Более того, Государь тогда мог сказать, что его «Самодержавие сохранилось, как встарь», хотя практически от него сохранился лишь исторический титул, да еще очень ограниченное право «диспансков» (ст. 23 Основных законов). Но прежняя идеология осталась незыблемой. От нее он мог не отступать.

Эта конституция, конечно, помогла Николаю II искренно принять «конституцию». Но в ней же таилась опасность. Ею могли в удобный момент воспользоваться враги конституции. Когда на апрельском совещании обсуждались новые Основные законы и 4-я статья о «власти монарха», в которой был сохранен титул «самодержавный», но исключено слово «Неограниченный», то Горемыкин находил, что этой 4-й статьи вовсе не нужно касаться. Ведь ничего не переменилось. Монарх остался тем же, чем был. Он установил только «новый порядок рассмотрения законодательных дел». Этот новый порядок и нужно ввести в соответствующих местах Свода законов, а все остальное оставить по-прежнему. Что было бы, если бы тогда послушали Горемыкина? Новый конституционный порядок стал бы существовать только до того дня, когда Государь захотел бы его изменить. Так бывало и раньше со всеми «самоограничениями», которые Государь устанавливал. Тогда сохранилась бы не только идеология самодержавия, но и его прежняя практика. При ней ни о какой «конституции» действительно говорить было нельзя.

Но Горемыкину возразили. Сторонники конституции стали указывать, что Манифест тоже закон. Раз Государь объявляет, что ни один закон не может быть изменен без согласия Думы, то это правило – тоже закон и изменить его без согласия Думы впредь будет нельзя. А этим Монарх хотя и добровольно, но уже навсегда свою власть ограничил и потому «Неограниченным» быть перестал. Потому и необходимо эту 4-ю статью изменить, и права Государя «ограничить» законом. В этом было «конституционное» понимание Манифеста. Вот какая незаметная грань отделяла «Самодержавие» от «конституции». Она вся заключалась в одном слове «Неограниченный». О нем и пошел горячий спор в совещании, в котором Витте занял недостойную его двусмысленную позицию. А именно он предлагал, чтобы Государь, опубликовывая Основные законы, оговорил, что изменение их он оставляет за собой одним. Тогда осталось бы прежнее самодержавие.

Государь лично участвовал в этом споре и защищал точку зрения Горемыкина. «Меня мучает чувство, – говорил он, – имею ли я право перед моими предками изменить пределы власти, которую я от них получил». Не в личном властолюбии совсем не властолюбивого Государя, а в этом «чувстве» измены заветам лежали его сомнения. Но самый вопрос он ставил ясно и правильно. Речь шла не о «порядке издания новых законов», а об ограничении самого объема власти монарха. После долгого обсуждения он свое решение отложил до конца совещания. «Статья 4 – самая серьезная во всем проекте, – заключил он. – Но вопрос о моих прерогативах – дело моей совести, и я решу, надо ли оставить статью, как она есть, или ее изменить».

Эта слова показывают, что он отдавал себе отчет в смысле этой статьи. Ею решалось, сохранится ли у нас неограниченное самодержавие, хотя бы с «новым порядком рассмотрения законодательных дел», или будет введена «конституция». Государь размышлял несколько дней и затем уступил; слово «Неограниченный» вычеркнул. Характерно, чем его убедили. Только одним: что слово, царское слово было дано Манифестом, что брать его назад для Царя недостойно. Это тоже было старой идеологией Самодержавия. Так Основные законы, с утверждения Государя, ввели у нас конституцию; из этого видно, как удачна была кадетская тактика, которая встретила их негодованием и отрицанием и стала утверждать на радость врагам, что они «не конституция».

Но общественность искренно думала так потому, что ее политическая идеология была совершенно другая. В объявлении конституции она сознательно хотела видеть разрыв, а не эволюцию, изменение основ нашего строя. Монарх выводил реформу из полноты своей власти, которую он сам ограничил для пользы России. Общественность вела ее из суверенитета народа, который выше законов. Государь продолжал считать себя Монархом «Божиею милостью», который даровал народу права. Общественность же признавала источником и его власти только «волю народа». Эти две идеологии, конечно, исключали друг друга, как логические антиномии. Но «идеологически» непримиримое разномыслие «практически» не имело значения. Пусть Государь считал, что он один даровал конституцию; он все-таки считал себя связанным своим словом ее соблюдать и не изменять без согласия представительства. Пусть общественность думала, что воля народа выше всякого права; она тем не менее понимала, что Монархия реальная сила и что принадлежащие Монарху по конституции права нельзя игнорировать. Так обе стороны по разным мотивам могли одинаково принять «конституцию». Пути их на этом пункте сошлись.

Конечно – и общественность была в этом права – царское слово могло казаться недостаточной гарантией для прочности «конституции». Но чего большего в тогдашних условиях общественность от него могла потребовать? Присяги, которую позднее, в 1917 году, включили в текст «отречения» Государя? Но ведь присяга сама только вид обещания. Договора, заключенного между Государем и представительством? Но сила договора основывается тоже только на верности данному слову. Не нужно быть марксистом, чтобы признать, что настоящая гарантия конституции покоилась на «соотношении сил». Это соотношение в 1905 году было не в пользу общественности; в этом она в том же году смогла убедиться. Весь государственный аппарат находился тогда в руках исторической власти. Да и престиж ее в массах народа был еще очень высок. Чтобы сделать Государя бессильным изменить конституцию, надо было бы сначала лишить его власти, т. е. произвести революцию. Это и было затаенным желанием многих. Но это не было нужно. Данное соотношение сил не было неизменным; одно существование конституции помогало бы ее укреплению; проведенные ею законы, их ощутимые результаты создавали бы ей новых защитников. Время работало бы на нее, а не против нее. Вот почему надо было прежде всего пустить ее в ход, а до тех пор торжественное слово Монарха было максимумом того, чего от него можно было потребовать. Все остальное, вроде назойливых требований непременно произнести слово «конституция», к крепости конституции прибавить ничего не могло. Хуже того: это слово поднимало деликатный идеологический спор в самых неблагоприятных условиях; его нужно было избегнуть, когда в практических выводах обе стороны могли быть согласны. Каждый мог сохранить свою идеологию и употреблять свою терминологию, другому ее не навязывая. Государь говорил о «самодержавии», общественность – о «конституции». Пока обе стороны оставались бы в рамках закона, они могли вместе работать над общей целью, как в практической жизни над многим могут вместе работать идеологические антиподы – «церковники» и «атеисты».

Эта конструкция нового строя, как ее понимал Государь, помогла ему без задних мыслей принять этот порядок. Как видно, он не сразу к ней перешел. 17 октября он только смутно чувствовал, куда его приведет Манифест. В апреле это сделалось ясно. Мало этого. Испытания, которые произошли за эти полгода, показывают, насколько его решение было серьезно. Ведь перед тем, как в апреле 1906 года окончательно решился вопрос о конституции, жизнь дала оптимистам урок. От Манифеста 17 октября ждали других результатов. С разных сторон пророчили Государю немедленное успокоение; этим убедили его уступить. Но вместо успокоения воцарилась анархия, а «либеральное общество» продолжало совместно с революцией наносить власти удары. Революционный натиск 1905 года был раздавлен одними силами старого режима, без помощи либеральной общественности. Многие либеральные люди тогда метнулись направо. Революционные вожаки притаились. Начиналась реакция в настроении общества. В этих условиях взять назад Манифест, его «ограничить» или отсрочить его исполнение было нетрудно.

Но власть все-таки назад не пошла. Напротив. Те, кто еще в июле 1905 года защищали против конституции совещательную Думу Булыгина, к конституции присоединились и ее на апрельском совещании отстояли. Ряд преданных Государю лиц заявляли, что хотя Манифесту они не сочувствовали, но теперь его трогать нельзя. Сам Государь, отстаивая титул «Неограниченный», про Манифест 17 октября заявил: «Что бы ни было и что бы ни говорили, меня не сдвинуть с акта прошлого года и от него я не отступлюсь». Он упомянул о телеграммах, которые со «всех концов и углов русской земли» получает и в которых, вместе с мольбами не ограничивать своей власти, его благодарили за права, которые Манифестом он дал. У конституции никогда не было столько сторонников, сколько их оказалось после полугода «анархии».

Это не случай; события открыли глаза. Прежнего убеждения, будто кроме кучки интеллигентных смутьянов все стоят за старый порядок, поддерживать стало нельзя. Военная сила могла уничтожать революционных «дружинников», но дело теперь было не в них. У прежнего самодержавия не оказалось защитников. Их не нашли ни в дворянской, ни в земской среде. Избирательный закон 11 декабря попытался их обнаружить в «неиспорченном культурой» крестьянстве. И эта ставка была разбита на выборах. Даже те, кто осыпали Государя просьбами сохранить самодержавие, одновременно благодарили его за Манифест, который самодержавие ограничил. Для «реставрации» такие телеграммы уже не годились. Разумные люди из этого выводы сделали; они приняли новый порядок. Ведь в том лагере давно предвидели наступление такого момента. Так в 1903 году рассуждал даже Плеве в разговоре с Шиповым[23]. Из воспоминаний С.Е. Крыжановского[24] видим, что он сам не только стал сторонником нового строя, но пытался даже убедить в этом Императрицу. Все, кто в нашей бюрократии не были ни зубрами, ни просто угодниками, кто для сохранения режима не хотели жертвовать Россией, все помирились с новым порядком гораздо искреннее, чем либеральная общественность думала. Ей незачем было защищать конституцию против ее прежних врагов. Враги конституции теперь шли с другой стороны.

Так разумная тактика требовала от либеральной общественности отложения всех идеологических споров с властью до более благоприятной политической обстановки. От этого спора в то время никакой пользы не могло быть. Но зато общественности надо было твердо держаться за «конституцию», которая практически давала стране все, что было ей нужно, и в которой был залог того, что и идеология позднее изменится. Полезное соглашение с властью для проведения неотложных реформ могло быть заключено именно на этой конституционной основе. Мы увидим в дальнейшем, каким путем вместо этого пошла Дума.

Но наша либеральная общественность упрекала верховную власть не только в том, будто это она конституцию не признавала. Она подозревала тех, кто на нее согласился в намерении под покровом ее все оставить по-старому. Конституция, по их мнению, будто бы была только полицейской мерой. Органических реформ власть допускать не хотела. Потому законодательная программа Думы, широта внесенных ею проектов, и всего прежде земельного, будто бы правящий класс испугали и повели к роспуску Думы.

На этом обвинении можно еще меньше настаивать, чем на «неприятии» конституции. Власть еще раньше конституции уже признала необходимость «обновления» для России. Первый Указ Государя, 12 декабря 1904 года объявивший либеральную программу правительства, был издан тогда, когда Самодержавие не допускало не только конституционного строя, но даже совещательной Думы. Пусть эта либеральная программа правительства самостоятельна не была и была заимствована из постановлений первого земского съезда, т. е. зрелой либеральной общественности. Это вовсе не было ее недостатком, но было характерно. На этой программе пересекались линии правительства и либерального общества. Политические вожди этого времени искали сближения либерализма с революционными партиями; а оказалось, что на практической программе реформ гораздо ранее состоялось реальное и полезное для России соглашение либеральной общественности с исторической властью. Для того чтобы в реформах вместе идти, у них нашелся общий язык.

Это можно увидеть на самом рельефном примере, на крестьянском вопросе. Издавна устоями России, которыми определялось ее своеобразие и ее мощь, считалось не только «Самодержавие», но и «сословность», т. е., главным образом, замкнутость и обособленность крестьянского мира. Старая, полуфеодальная Россия держалась на них. Наши «консерваторы» стояли одинаково за оба эти устоя. Как до 1861 года государственный порядок был основан на крепостном праве и «освобождение крестьян» потянуло неминуемо за собой и другие реформы, так в 90-х годах социальный и административный строй России держался на крестьянском неравноправии и обслуживании крестьянами громадного числа общегосударственных нужд. Консерватизм упорно отстаивал крестьянскую «замкнутость», и естественно, что либеральная программа немедленно поставила на первое место крестьянское уравнение.