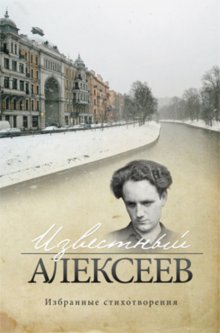

Известный Алексеев. Т. 6. Избранные стихотворения бесплатное чтение

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

© Ельяшевич А. Г. наследник, тексты, 2022

© Романов Б. Н., статья, 2022

© «Геликон Плюс», макет, 2022

На мосту

1976

Дождь на дворцовой площади

Асфальт.

Когда дождь,

он скользкий.

Туристы.

Когда дождь,

они не вылезают из автобусов.

Милиционер.

Когда дождь,

Он прячется под арку.

И Александровская колонна.

Когда дождь,

она никуда не прячется.

Ей приятно

постоять на Дворцовой площади

под дождем.

Лошадь на Невском

Лошадь на Невском.

Идет себе шагом,

тащит телегу.

Лошадь пегая

и абсолютно живая.

И машины косятся на нее

со злой завистью,

и машины обгоняют ее

со злорадством.

– Эй, – кричат, – лошадь!

– Ха, – кричат, – лошадь!

А лошадь идет себе шагом

и не оборачивается.

Такая живая

и такая хорошая.

О пользе вязания

Там женщины

сидят себе и вяжут.

Спокойные,

сидят себе и вяжут.

А мне так страшно,

тошно,

неспокойно.

Эй, женщины!

Да бросьте же вязать!

Глядите —

мир на проволоке пляшет!

Он оборваться может

каждый миг!

Но вяжут женщины,

не слушая меня,

и спицы острые

в руках у них мелькают.

Я успокоился:

знать, есть какой-то смысл

в вязанье этом,

значит, женщинам виднее.

Ведь портить шерсть

они не будут зря.

Еще о вечности

– Да, да,

ничто не вечно в этом мире! —

сказал я себе.

Зашло солнце,

и наступила

пора свиданий и любви.

И я увидел у ворот

вечно юного Ромео,

который что-то шептал

в розовое ухо

вечно любимой Джульетты.

– Но ведь Шекспира же

когда-то не было! – крикнул я им.

Они засмеялись.

«В один печальный туманный вечер…»

В один печальный туманный вечер

до меня дошло,

что я не бессмертен,

что я непременно умру

в одно прекрасное ясное утро.

От этой мысли

я не подскочил,

как ужаленный злющей осой,

не вскрикнул,

как укушенный бешеным псом,

не взвыл,

как ошпаренный крутым кипятком,

но, признаться,

я отчаянно загрустил

от этой

внезапно пронзившей меня мысли

в тот

невыносимо печальный

и на редкость туманный вечер.

Погрустив,

я лег спать

и проснулся прекрасным ясным утром.

Летали галки,

дымили трубы,

грохотали грузовики.

«Может быть, я все же бессмертен? —

подумал я. —

Всякое бывает».

На мосту

Глядел я долго,

стоя на мосту,

как вдаль текла Нева,

как было ей вольготно

течь на закат,

как было ей смешно

течь под мостами,

то и дело огибая

быки гранитные.

Тут выплыл из-под моста

буксирчик маленький

с высокой

старомодной,

самоуверенно торчавшею трубой.

Глядел я долго,

стоя на мосту,

как уплывал он

в сторону заката.

Труба его

дымила вызывающе.

Демон

Позвонили.

Я открыл дверь

и увидел глазастого,

лохматого,

мокрого от дождя

Демона.

– Михаил Юрьевич Лермонтов

здесь живет? —

спросил он.

– Нет, – сказал я, —

вы ошиблись квартирой.

– Простите! – сказал он

и ушел,

волоча по ступеням

свои гигантские,

черные,

мокрые от дождя

крылья.

На лестнице

запахло звездами.

Купол Исаакия

Вечером

я любовался куполом Исаакия,

который был эффектно освещен

и сиял

на фоне сине-фиолетового неба.

И вдруг я понял,

что он совсем беззащитен.

И вдруг я понял,

что он боится неба,

от которого

можно ждать всего, чего угодно,

что он боится звезд,

которых слишком много.

И вдруг я понял,

что этот огромный позолоченный купол

ужасно одинок

и это

непоправимо.

Последний кентавр

Гнедой,

сытый,

с широким крупом,

галопом проскакал по Невскому.

Народ тепло приветствовал его.

Остановился на Аничковом мосту

и долго разглядывал

коней Клодта.

Иностранные туристы

фотографировали его прямо из автобуса.

У Мойки встретил битюга,

запряженного в телегу.

Шел с ним в обнимку

и что-то говорил на лошадином языке.

Оба весело ржали.

Доскакал до Эрмитажа,

пришел в античный отдел,

встал к стенке

и стал мраморным.

Мрамор розоватый,

благородного оттенка.

Восторженный

Хожу по весеннему городу,

и в горле у меня булькает восторг.

Но я и виду не подаю.

Хожу по городу и криво усмехаюсь:

«Подумаешь, весна!»

Сажусь в весеннюю электричку,

и в ушах у меня щекотно от восторга,

но я не поддаюсь.

Еду в весенней электричке

и исподлобья гляжу в окно:

«Эка невидаль – весна!»

Вылезаю из электрички,

бросаюсь в лес,

раскапываю снег под елкой,

расталкиваю знакомого муравья

и кричу ему в ухо:

– Проснись, весна на дворе!

Восторг-то какой!

– Сумасшедший! – говорит муравей. —

И откуда только берутся

такие восторженные идиоты?

Шхуна

Мы гуляли с ней у пристани

и любовались изящными белыми шхунами

с высокими мачтами.

– Кто я? —

спросила она меня —

как ты думаешь?

– Ты шхуна – ответил я, —

ты случайно зашла в мою гавань,

тебя тянет в океан.

Через месяц

мы с нею расстались.

Каждый день я хожу в порт

и расспрашиваю моряков:

не видал ли кто-нибудь

стройную шхуну

с зелеными глазами?

Но все напрасно.

Трудно поверить,

что ее постигло кораблекрушение.

Всю жизнь

Девки поют.

Протяжно,

ах, как протяжно девки поют

вдалеке.

Девки поют про любовь.

Сладко,

ах, как сладко сердце щемит:

девки поют про любовь.

Конечно, вечер.

Конечно, река.

Конечно, березы.

И девки поют вдалеке.

И сказать тут нечего.

Конечно, грустно.

Конечно, по-русски.

Конечно, хорошо.

И никуда тут не денешься.

Всю жизнь они будут петь,

эти девки,

всю жизнь они будут петь вдалеке

про любовь.

В лесу

– Ау! – кричат мне. —

Ау! Где ты?

– Ау! – кричу. —

Ау! Я далеко где-то!

– Ау! – кричат. —

Ау! Иди сюда!

– Ау! – кричу. —

Иду! Я скоро!

А сам не тороплюсь.

Тихо иду по лесной дороге,

перешагивая тени сосновых стволов,

и все удивляюсь этому миру,

в который попал ненароком.

Милая

Незнакомые люди

подходили к ней на улице

и говорили:

– Какая вы милая!

Тогда я любил ее

и она меня – тоже.

Потом она меня разлюбила,

а я ее – еще нет.

Спустя два года

я встретил ее.

Она так подурнела,

что ее трудно было узнать.

– Милая, – сказал я ей, —

ты очень подурнела!

Наверное, это оттого,

что ты меня разлюбила.

Полюби меня снова!

– Попытаюсь! – сказала она,

но так и не попыталась —

ей было некогда.

А я еще долго любил ее

зачем-то.

Лучшее стихотворение

Предвкушать его.

Услышать скрип двери

и догадаться,

что это оно.

Растеряться.

Но взять себя в руки

и, побледнев от решимости,

прочесть его про себя.

Поразиться.

И, переведя дух,

прочесть его вслух,

но шепотом.

Расхрабриться.

И, открыв окно,

прокричать его громко,

на всю улицу.

Наконец успокоиться.

И ждать новое,

самое лучшее.

Пьеро делла Франческа

Как безмятежен,

как торжественно спокоен

был грешный мир

в глазах делла Франческа!

Среди деревьев

проходили женщины,

с глазами темными,

в простых прекрасных платьях,

и ангелы с власами золотыми

взирали на крещение Христа.

Но в старости

Пьеро совсем ослеп.

И он уже не видел этих женщин

и ангелов

с Христом и Иоанном,

но он, конечно,

слышал их шаги,

их вздохи

и шуршание одежд.

Как строен,

как величественно прост

по-прежнему

был этот мир нестройный

в слепых глазах

Пьеро делла Франческа!

Гобелен

На гобелене юный пастушок

и рядом с ним румяная пастушка.

На гобелене ручеек бежит

и белые овечки щиплют травку.

Садится бабочка на шляпу пастушка,

а он не видит,

он обнял пастушку,

и невзначай рука его легла

чуть выше талии —

каков шалун!

Но вдруг

из-за пригорка выполз ржавый танк,

вращая башней

и урча от злобы.

Пастушка взвизгнула,

но смелый пастушок

отважно пальцем погрозил злодею.

Танк развернулся

и уполз в кусты.

«Наверное, танкист сошел с ума, —

подумал я, —

война давно прошла,

а он себе воюет и воюет.

К тому же век он перепутал —

из двадцатого

заехал в восемнадцатый, бедняга.

Ведь там бензина нет.

Потом ему придется

пройти пешком

лет двести».

Охота царя Ашшурбанипала

– Что за шум?

– Ашшурбанипал охотится.

Вот он стреляет из лука,

и издыхающий лев

ползет по песку,

волоча задние ноги.

Охота так охота —

тут не до жалости.

Вот он садится за пулемет,

и полсотни львов

бьются в агонии,

изрыгая на песок красную кровь.

Охота такое дело —

без крови не обойтись.

Вот он нажимает кнопку,

и вся пустыня

со всеми львами

взлетает к чертовой матери.

Охота пуще неволи —

ничего не поделаешь.

– Но что еще за шум?

– Нашему царю стало дурно —

он слишком впечатлителен.

Обманчивая тишина

Было очень тихо.

За прутьями арматуры,

торчавшей из взорванного дота,

светлело маленькое лесное озеро.

«Тишина обманчива», – подумал я.

И тотчас

железо закричало

страшным предсмертным криком,

а поверхность озера

покрылась трупами солдат,

покрылась сплошь,

как ряской.

«Так я и знал!»– подумал я

и пошел прочь,

натыкаясь на остолбеневшие от ужаса

молодые сосны.

Они и не подозревали,

что тишина так обманчива.

Бабий яр

Говорят,

что пулеметчики

были веселые белобрысые парни.

Говорят,

что в перерывах

они пили молоко

и один из них играл на губной гармошке.

Говорят,

что рядом с пулеметчиками

сидели два

каких-то странно

одетых типа —

один смахивал на Данте,

а второй был вылитый Вергилий.

Они хлопали в ладоши

и истерически хохотали.

Говорят,

что потом их тоже расстреляли,

чтобы не было свидетелей.

«Солнце лежит на черте горизонта…»

Солнце лежит на черте горизонта,

оно слегка приплюснуто.

Тень моя бесконечна,

она пришита к моим ступням.

А на небе видна восьмерка,

ее начертал реактивный истребитель.

Горизонт прогнулся

под тяжестью солнца.

Я еле иду,

волоча за собой свою тень.

А восьмерка

смущает меня своей загадочностью.

Подойду

и откачу солнце с линии горизонта.

Оно горячее,

но ничего —

надену варежки.

Возьму ножницы

и отрежу от себя свою тень.

Она плохо режется,

но не беда —

справлюсь.

Возьму тряпку

и сотру с неба восьмерку.

Она высоко,

но я дотянусь —

не маленький.

Наведу порядок

и успокоюсь

до поры до времени.

Сила любви

Еду в автобусе.

Предо мною

милый девичий затылок

с гладкими русыми волосами.

Я тотчас влюбляюсь

в этот девичий затылок,

я тотчас влюбляюсь

в эту девушку с русыми волосами,

я люблю ее беспамятно

и безнадежно.

Пусть эта девушка

окажется высокой и стройной! —

говорю я себе.

Девушка встает,

и – о чудо! —

она и впрямь высокая и стройная!

Пусть у этой девушки

окажется красивое лицо

с нежной белой кожей! —

говорю я себе.

Девушка оборачивается,

и – о чудо! —

у нее красивое лицо

с нежной белой кожей!

А теперь

пусть у этой девушки

окажется изящная женственная походка! —

говорю я себе.

Девушка выходит из автобуса

и идет по тротуару

изящной женственной походкой.

– Браво! – кричу я

и смеюсь, как ребенок.

– Эта девушка будет счастлива, —

говорю я соседям по автобусу, —

вот увидите!

Статуя

Я встретил в парке

бронзовую статую.

Нагая женщина

стояла неподвижно,

а любопытный

хладнокровный снег

скользил по черной

выгнутой спине,

по ягодицам,

бедрам

и коленям

и у ступней ее

ложился по-хозяйски.

Она руками прикрывалась,

замирая

от страха,

отвращенья

и стыда.

Что было делать?

Снял свое пальто,

на плечи бронзовые

ей набросил.

Доверчивый

Я всем верю —

и мужчинам,

и женщинам,

и младенцам,

и лошадям.

Некоторые меня обманывают,

но я всем верю.

– Быть может, я неумен? —

спрашиваю я у женщин,

и они опускают глаза.

– Быть может, я недотепа? —

спрашиваю я у мужчин,

и они отворачиваются.

– Неужели я глупец? —

спрашиваю я у младенцев,

и они начинают плакать.

– Ну скажите же мне прямо,

что я болван! —

кричу я лошадям. —

Что вы хвостами-то машете?

– Да нет, – говорят лошади, —

просто ты такой доверчивый. —

И всем как-то неловко.

Пляшущий конь

(Диалог)

Приятно видеть пляшущего коня.

Да,

пляшущий конь —

это пляшущий конь,

это пляшущий конь

веселый.

И пусть будет пляшущий конь,

резво пляшущий конь,

а не плачущий конь,

горько плачущий конь —

так лучше.

Но это же глупо:

выходит конь из ворот

и тут же пускается в пляс!

Но это же неприлично:

появляется конь на экране кинотеатра

и пляшет у всех на глазах!

Но это же просто страшно:

конь пляшет прямо посреди улицы!

Его может задавить машина!

Ах, оставьте его в покое!

Он отпляшет свое на лужайке,

заросшей белой кашкой,

или на шоссе

у закрытого железнодорожного шлагбаума.

А если вымыть его,

пляшущего?

А если и впрямь

тщательно, с мылом вымыть его,

расплясавшегося?

Вдруг окажется,

что он белый,

совсем белый?

Вдруг окажется,

что он – «конь блед»?

Ах, бросьте!

Конь серый,

настоящий серый конь

в яблоках.

И вообще,

пляшущий конь —

это пляшущий конь,

это пляшущий конь

навеки.

Приятно видеть пляшущего коня.

Мастер

Смелость мастера:

все творимое им —

неслыханная дерзость.

Гордость мастера:

все содеянное им

неповторимо.

Радость мастера:

все рожденное им

способно жить.

Участь мастера:

все увиденное им

не все увидят.

Горечь мастера:

все совершенное им

несовершенно.

Торжество мастера:

он мастер!

Англия и Вильям Блейк

Вот Англия восемнадцатого века.

В ней живет Вильям Блейк.

Но Англия его не замечает.

Или точнее:

вот некий остров.

На нем в восемнадцатом веке

живут рядышком

Англия и Вильям Блейк.

Но Англия Блейка почему-то не замечает.

Или еще точнее:

вот восемнадцатый век.

Вот некий остров.

На нем живет Вильям Блейк.

Вокруг него живет Англия.

Но, как ни смешно,

Англия Блейка совершенно не замечает.

Остается предположить,

что на вышеозначенном острове

в восемнадцатом веке живет один Блейк,

а Англия там не живет.

Поэтому-то она Блейка и не замечает.

Вот Англия девятнадцатого века.

Ура! Она заметила Вильяма Блейка!

Но странно,

ведь Блейк уже покинул Англию

и поселился в раю.

Греческая вазопись

Чернофигурный килик

Маленькие фигуры

на огромном красном фоне.

Одинокий охотник

убивает одинокого оленя

в безбрежной красной пустыне.

Очень жестокий художник

или очень несчастный.

Краснофигурная амфора

Воин у колесницы,

собака, лошади, слуги.

Воин медлит,

ему не хочется воевать.

Собака, лошади, слуги —

все ждут:

неужто войны не будет?

Художник,

решайся!

Белый лекиф

Юноша подает девушке

пурпурную ленту.

Девушка улыбается,

она знает,

что умрет молодой и красивой,

волосы ее

перевяжут пурпурной лентой,

а этот лекиф

поставят в ее гробницу.

Художник, пожалей юношу!

Пусть он умрет раньше

и ничего не узнает!

Чернофигурный кратер

Мужчина с кинжалом

преследует женщину.

Я подставил ему ножку,

он упал,

наткнулся на кинжал

и умер.

– Постойте! – кричу я женщине,

но она не понимает по-русски,

она бежит, заломив руки,

и тонкий пеплос

струится за ней

шурша.

Художник,

зачем ты впутал меня

в эту историю?

Краснофигурный килик

Чудовищные рыбы

плывут по кругу,

норовя схватить друг друга

за хвост.

Двадцать пять веков

крутится эта карусель.

Художник,

зачем ты ее придумал?

– Нет, – отвечает художник, —

я ничего не придумал,

я – реалист.

Как скрипку

Это он

берег свое сердце

так старательно.

Это он

берег его,

как скрипач

бережет скрипку Гварнери,

не играя на ней

даже по праздникам.

Это он,

он

берег свое сердце,

как безвестный скрипач

бережет скрипку Джузеппе Гварнери,

не играя на ней

даже в день своего рождения.

Это он,

он самый

берег свое сердце,

как бесталанный скрипач

бережет редчайшую скрипку

Джузеппе Антонио Гварнери,

не прикасаясь к ней

ни при каких обстоятельствах.

Это он,

он,

он

дрожал над своим сердцем,

как скрипач-любитель

дрожит над бесценной скрипкой

работы великого мастера,

попавшей к нему

неведомо как.

Да,

это он

всю жизнь

берег свое сердце.

И он отлично сберег его.

Это оно,

его сердце,

хранится в музее сердец

в запаснике.

Цветок

В моих руках

цветок.

Цвет у него необычный,

запах у него незнакомый,

форма у него невиданная,

название его неизвестно.

Подходят

на него взглянуть,

наклоняются

его понюхать,

просят разрешения

его потрогать,

отходят,

потрясенные.

Я горд —

у меня цветок.

Вы видите —

у меня цветок!

Вы не пугайтесь —

у меня цветок!

Вы не огорчайтесь,

но у меня цветок!

Вы не злитесь,

но у меня ведь цветок!

Вы меня не трогайте —

у меня же цветок!

Откуда взялся этот цветок?

Откуда?

Если б я знал!

Зазевался,

и, глядь, —

в моих руках

цветок!

На радуге

Гулял по радуге

какой-то человек.

Ходил по красному,

шагал по синему,

топал по желтому

и улыбался.

И вместе с ним

гулял какой-то пес.

Бегал по красному,

носился по синему,

обнюхивал желтое

и повизгивал от удовольствия.

И больше не видно было

на радуге

ни людей,

ни собак.

Только эти двое и были.

Эй, ты

Эй, ты,

слышишь – поют!

Закрой глаза и слушай,

хорошо ведь поют!

Эй, ты,

бегущий к ничтожной цели,

отдохни немного, отдышись!

Эй, ты,

скользящий по наклонной плоскости,

ухватись за что-нибудь,

удержись.

Эй, ты,

стоящий у окна,

рассеянно глядя на улицу,

кто ты?

Эй, ты,

невидимый,

ты ли это?

Покажись!

Эй ты,

недолгий,

погляди —

как торжественно в мире

после полуночи!

На набережной

Я вышел на набережную

и в тысячный раз

увидел все тот же пейзаж

с мостом.

«Черт подери, – подумал я, —

неужели никому не придет в голову

подвинуть мост

хоть на сто метров влево!

Вечно он торчит

на одном месте!»

Я сказал об этом рыболову с удочкой.

Он улыбнулся и шепнул мне доверительно:

– Какие-то энтузиасты

хотели перетащить мост

как раз на сто метров,

только не влево,

а вправо.

В последний момент

они почему-то передумали.

Я промолчал.

Вечно я опаздываю

со своими мыслями!

«Так долго не было меня!..»

Так долго не было меня!

Вселенная томилась,

предчувствуя мое возникновение,

а я не торопился,

я тянул,

я тешился своим небытием,

придумывал предлоги для отсрочек —

филонил всячески.

Но все же мне пришлось

однажды утром

в мире появиться.

И оказалось:

жизнь – такая новость!

И каждый день —

такая неожиданность!

Разинув рот

гляжу на белый свет,

на завитки волос

у женщин на затылках.

Осень пришла

Осень пришла.

Грачи кричат громко и бестолково —

ни слова не разобрать.

Странная какая-то осень пришла —

с зонтиком, но босиком.

Простудится ведь!

Грачи ругаются на чем свет стоит —

жуткая идет перебранка.

Нищая какая-то осень пришла —

даже сапог резиновых у нее нет,

и зонтик-то весь дырявый!

Грачи кричат оглушительно, хоть уши затыкай,

а из-за чего скандал – неизвестно.

Глупая какая-то осень пришла.

И чего она приперлась так рано?

Курам на смех!

Моя юность

Моя юность

бросила меня.

Она ушла от меня,

моя юность,

и, кажется,

навсегда.

Вон она топает

там, по дороге!

Вон она, чудачка!

Вон, вон она

в голубом беретике!

И чем я ей не угодил —

не понимаю.

Вокализ

Чего они так распелись

эти сосны?

О чем они поют

так долго и протяжно

над моей головой?

О чем они поют

так самозабвенно

весь день,

закрыв глаза

и в такт качая телами?

Скорее всего,

ни о чем.

Скорее всего,

это вокализ,

который специально для них

написал ветер.

Сказка о Золотой Рыбке

Берег.

Небо.

Море.

Старик закидывает невод.

Ему нужна золотая рыбка,

и больше ничего.

Берег.

Небо.

Море.

Старик вытаскивает невод.

В неводе две малюсенькие колюшки,

водоросли,

и больше ничего.

Берег.

Небо.

Море.

Старик опять закидывает невод.

Но это пустая трата времени,

и больше ничего.

Золотая рыбка не водится в этом море,

золотая рыбка не дура.

Берег.

Небо.

Море.

Старик опять вытаскивает невод.

В неводе золотая рыбка!

Откуда она взялась?

Это же чудо!

Нет,

это просто сказка,

и больше ничего.

Хатшепсут

Сердце взыграло,

Как бы имея вечность в запасе, —

Царица моя, подойди,

Не медли вдали от меня!

Древнеегипетская надпись, XIII в. до н. э.

По Неве плывут баржи с песком.

На берегу лежат два сфинкса.

Подхожу к ним,

хлопаю в ладоши

и говорю: – Слушайте!

Крокодилы дремали на отмелях,

бегемоты резвились в тростниках,

а я строил для нее храм

у подножья скал.

Она была величава и прекрасна.

Ее узкое льняное платье

доходило до щиколоток —

такая уж тогда была мода.

Воины мечтали о войнах,

я ревновал ее к Нилу

и скрежетал зубами,

когда она каталась на лодке,

а она посылала корабли в страну Пунт

за миртовыми деревьями.

Тутмос бредил славой,

я ревновал ее к миртовым деревьям,

а она сажала их перед своим храмом,

и мир царствовал в мире.

– Недолго! – сказали сфинксы.

– Да, конечно, – сказал я, —

но и тогда,

когда рабыни натирали ее тело благовонным маслом,

а я стоял за колонной и смотрел,

и тогда,

когда она вышла к народу в простом черном парике

с ниткой синих фаянсовых бус на шее,

и тогда,

когда она стояла в храме, прижимая руки к груди,

и бритые головы жрецов поблескивали во мраке,

и тогда,

когда она с хохотом бегала по саду,

хватаясь за стволы пальм,

и я не мог поймать ее…

– Что же тогда? – спросили сфинксы.

– Так, ничего, – ответил я. —

Вчера я увидел ее в метро на эскалаторе,

она подымалась,

а я опускался.

Она была величава и прекрасна,

ее узкое платье не достигало колен —

такая уж нынче мода, —

и я побежал за ней

вверх по опускавшейся лестнице.

– Безнадежное дело! – сказали сфинксы.

– Да, конечно, – сказал я.

По Неве плывет буксир с зелеными огнями.

Выхожу на мост

и кричу, сложив ладони рупором:

– Хатшепсут!

Это я!

Твой возлюбленный зодчий!

Взор младенца

Глядит младенец на меня

большим

серьезным

умным оком.

Ну что?

Ну что ты глядишь?

Что?

Ну чего?

Ну чего тебе надо?

Чего?

Зачем ты смущаешь меня

своим младенческим взором?

Ну заплачь,

заплачь,

что ли!

Ну улыбнись,

улыбнись,

что ли!

Глядит младенец на меня

большим,

голубым,

удивленным оком.

Подмигнуть ему,

что ли?

Та женщина

Та женщина

тогда была дoргой —

при нашем бездорожье

это клад.

Та женщина

была прямым шоссе,

обсаженным

прямыми тополями.

Та женщина

меня бы завела

в такую даль,

откуда возвращаться

уж смысла нет.

Но странствия в ту пору

меня не привлекали

почему-то.

Ту женщину

я недавно встретил.

Она превратилась в узкую тропинку,

а тополя засохли.

Но тропинка

по-прежнему манит вдаль —

поразительно!

Колокол

Бывает,

купаешься в озере

и ни о чем не думаешь,

а он

где-то за лесом,

негромко так

и будто смущаясь:

«Бом! Бом!»

И еще раз:

«Бом! Бом!»

И еще разок:

«Бом! Бом!»

Все напоминает,

будто я и сам не помню.

Все остерегает,

будто я и сам не осторожен.

Все заботится обо мне,

будто я и сам о себе не позабочусь.

Но в общем-то

он неплохой колокол,

с красивым звуком.

Но в общем-то

он отличный колокол,

с доброй душой.

Но вообще-то

он надежный колокол,

с ним не пропадешь.

Признаться,

мне повезло,

что у меня такой колокол.

У многих

колокола гораздо хуже.

Даль

Тянет меня почему-то

в эту даль.

И будто нет в ней

ничего особенного —

типичная же даль!

А тянет.

Ушел бы

и жил бы там, в дали.

Да все дела какие-то,

все дела.

Смотрю в даль

и вздыхаю.

Тянет меня

в эту банальную туманную даль,

будь она неладна!

Стихи о человечестве

Я поднимаюсь на пятнадцатый этаж,

гляжу оттуда на крыши домов

и говорю торжественно:

– Человечество!

Я спускаюсь во двор,

гляжу на мальчишку,

рисующего на заборе,

и говорю со вздохом:

– Человечество!

Я разглядываю себя в зеркале,

подмигиваю себе

и говорю загадочно:

– Человечество!

Я ложусь спать,

засыпаю,

и вокруг меня

храпит и причмокивает во сне

набегавшееся за день

Человечество.

Жар-птица

Сентиментальная поэма

Я встретил ее совершенно случайно —

однажды ночью

на набережной.

Она была такая худенькая,

такая тоненькая-тоненькая —

одни косточки.

Она сказала:

– Вы меня простите,

но я должна,

должна вам рассказать!

Мне было двадцать,

двадцать и сейчас —

я почему-то вовсе не старею…

Все родилось

из гранитных ступеней,

из терпеливости рыболовов,

из поплавков и качания лодок,

из беготни и кривлянья мальчишек,

из ряби булыжника,

из разноцветных

трамвайных огней,

из газетных киосков,

из пресной на вкус

недозрелой черешни.

Был город нам отдан.

Двоим – целый город.

Он был нам игрушкой,

забавой

и домом,

убежищем тихим

и каруселью.

Он был тридевятым таинственным царством.

В нем сфинксы водились

и дикие кони,

в нем жили незлые

крылатые львы.

И был там царевич.

И, рук не жалея,

спеша, обжигаясь,

ловил он Жар-птицу.

А я убегала,

взлетала,

металась

и снова садилась,

и снова взлетала,

манила его и дразнила.

Дразнила…

И он целовал меня,

он меня трогал

и очень любил,

если я щекотала

ресницами щеку ему.

И подолгу

стояло в зените

веселое солнце,

и дождики были на редкость смешливы,

и тучи тряслись и давились от смеха,

и густо краснел хохотавший закат.

Был город сбит с толку

и взбаламучен.

Растеряны были

каналы и пирсы,

от зависти лопались кариатиды,

и были все скверы в недоуменье,

и даже атланты теряли терпенье,

и хмурились важные аполлоны,

но в Летнем саду улыбалась Венера,

и толпы амуров ходили за нами,

как свита…

Потом наступил этот день.

И следом за ним

наступил этот вечер.

И я провожала его.

В полумраке

лицо его было

бело и спокойно.

Лицо его было спокойно, как лес

при полном безветрии

осенью поздней,

как школьные классы

ночною порой.

В лице его было

сплетенье каких-то

железных конструкций,

напрягшихся страшно.

Раздался

тот самый последний гудок.

И я побежала потом

за вагоном

в толпе среди прочих

бежавших,

кричавших,

махавших платками

заплаканных женщин.

Потом были письма.

Я помню отрывки:

«Жар-птица моя,

я не смел и подумать,

что мне попадется такая добыча…

Не бойся, глупышка!

Никто не решится,

никто не сумеет такое разрушить.

Ведь сказки живучи,

ведь сказки бессмертны,

ведь их невозможно взорвать или сжечь,

ведь их расстрелять у стены

невозможно…

Жар-птица моя,

мой единственный жребий

светящийся!

Губы свои обжигая,

целую, спеша,

твои жаркие перья!

Целую!»

А город

был строг и печален.

А город был страшен.

А город был грозен.

Рычали крылатые львы над каналом,

и ржали над крышами

медные кони

тревожно,

и сфинксов бесстрастные лица

мрачнели от копоти ближних пожаров.

Но крепко держали карнизы атланты,

а в Летнем саду улыбалась Венера,

и стук метронома ее не пугал.

Потом…

Вы же знаете,

знаете,

знаете,

что было потом!

………………………

В квартирной пустыне,

в кромешных потемках

лежала я тихо

и тихо стучали

часы надо мною.

Стучали и ждали.

И медленно жизнь от меня уходила.

И я попросила ее оглянуться,

и я попросила ее задержаться,

и я попросила ее не спешить,

но слабый мой шепот она не слыхала,

она уходила,

а он и не видел,

он был далеко,

далеко,

далеко!

Но рядом со мною стояла на стуле

его фотография в желтенькой рамке,

И он улыбался на ней,

улыбался.

Как ласково жизнь от меня уходила!

Я тихо лежала,

глядела ей в спину,

в широкую,

крепкую

женскую спину,

и было мне странно,

мучительно странно —

зачем, для чего они женского рода —

и жизнь, и она,

та, что жизни на смену

приходит с унылым своим постоянством.

А мир колебался,

а мир расплывался,

а мир растворялся в каких-то пустотах,

качая боками,

крутясь и ныряя,

как бочка пустая

в бетонном бассейне,

наполненном нефтью

холодной и черной.

И вдруг появилась

усталая женщина.

Усталая женщина

с острыми скулами.

Усталая женщина

в ватнике грязном.

Усталая женщина

в стоптанных валенках.

Она мне сказала:

«Пора, торопитесь!

Мне некогда,

нынче так много работы».

И я удивилась:

«А где же ваш саван?

А где же коса?

Ведь должна быть коса!»

Она улыбнулась одними губами.

Улыбка была неестественно чуждой

всему,

что я видела раньше и знала.

Она улыбнулась:

«Ну что вы!

Ну что вы!

Подумайте сами —

зачем мне коса?

Все выдумки,

сказки для малых детей.

Пора! Вы готовы?»

И я потянулась

так сладко,

так сладко,

как в детстве спросонья…

В квартирных потемках

лежала я тихо.

И тихо стучали часы надо мною.

А время живое

все шло, торопилось

куда-то туда,

в заквартирные бездны,

в какие-то сытые райские страны.

А время живое

меня сторонилось,

меня обходило,

меня не касалось.

Лежала я долго,

быть может,

неделю.

Не знаю.

Не помню.

Часы уже стали,

но рядом со мною

все также стояла

его фотография в желтенькой рамке.

И он улыбался на ней.

Улыбался.

Потом

он приехал,

вбежал запыхавшись,

ходил по квартире

вслепую, на ощупь,

на мебель на каждом шагу натыкаясь,

ко мне приближаясь

все ближе,

все ближе.

В квартирной пустыне

в дремучих потемках

зажглась зажигалка,

и пламя ее

в моих побелевших зрачках заплясало.

Лицо его было

смертельно спокойно.

Лицо его было спокойно,

как снег

в степи при безветрии

и как вода

в лесном заболоченном гибнущем озере.

В лице его было

сплетенье каких-то

железных конструкций,

изорванных в клочья.

Лицо его было,

как взорванный мост,

как тень

от остатков сожженного дома.

Он взял меня на руки.

На руки взял он

мое полудетское легкое тело

и вышел из дому.

В морозном тумане

висело багровое низкое солнце.

Зима была в мире.

Она была белой.

Она была плоской и шарообразной:

Была пирамидой она в то же время

прозрачно-зеленой

из чистого льда.

И там, в глубине пирамиды,

был город.

Дома прижимались

друг к другу боками.

Дома замерзали не падая,

стоя.

И улицы

прямо и гордо лежали,

примерзнув друг к другу

на перекрестках.

Он нес меня бережно,

нес меня нежно.

Он нес меня,

тщательно, твердо ступая,

как будто была я

редчайшей находкой,

единственным в мире

бесценным сосудом,

остатком мифической древней культуры,

и он – археолог, счастливчик, удачник —

нашел,

раскопал,

распознал это чудо.

Он нес меня,

нес меня,

нес меня долго

по улице длинной,

прямой безупречно,

по свежему

белому-белому снегу,

поющему снегу,

скрипящему снегу.

Он нес меня долго.

И там, в перспективе,

и там, где лучи ее сходятся в точку,

висело багровое низкое солнце.

Он нес меня к солнцу,

но он утомился

и сел на ступенях какого-то дома.

И я на коленях его

неподвижно

лежала,

а он говорил, говорил мне,

сбиваясь,

какие-то странные вещи.

«Послушай, – сказал он, —

послушай, Жар-птица,

несчастье мое,

моя бедная птица,

потухшая,

тусклая,

серая птица!

До солнца осталось

не так уж и много.

Оно отогреет тебя,

отогреет.

Попросим его,

и оно отогреет.

Послушай, – сказал он, —

ведь ты же, я знаю,

всегда астрономией увлекалась.

Ты очень обяжешь меня,

если скажешь,

какая дорога короче и лучше,

где меньше ухабов,

космической пыли

и всяких бродячих метеоритов —

бог знает ведь,

что у них там на уме!

Послушай,

нам надо поторопиться,

еще полчаса,

и уже будет поздно.

Припас я две банки

прекрасных консервов.

Одну нам придется

отдать за услугу —

ведь солнцу небось

тоже нынче не сытно.

Вторую оставим себе

и немедля

устроим роскошный,

немыслимый ужин…»

Да,

странные вещи тогда говорил он.

Потом подошли к нам

какие-то люди

и в кузов трехтонки

меня положили.

Он рвался за мной,

но его не пустили.

Машина поехала.

Следом бежал он,

бежал, спотыкаясь,

и голос его,

и голос его отставал постепенно!

«Жар-птица!

Жар-птица!

Жар-птица!

Жар-птица!»

Зарыли меня

на Охтинском.

Третья траншея от входа,

в двух метрах

от крайней восточной дорожки.

Его повстречаете вы,

может статься,

скажите мой адрес ему,

я же знаю:

он ищет меня,

но не может найти.

Скажите —

я жду,

пусть приходит скорее,

я жду.

И простите —

я вас задержала.

Простите.

Прощайте!

И она ушла от меня

по набережной.

Такая тоненькая-тоненькая,

ужасно,

невыносимо худенькая,

самая худенькая Жар-птица

из всех,

которые мне встречались.

Высокие деревья

1980

«Протяни руку…»

Протяни руку,

и на твою ладонь

упадет дождевая капля.

Протяни руку,

и на твою ладонь

сядет стрекоза,

большая зеленая стрекоза.

Только протяни руку,

и к тебе на ладонь

спустится райская птица

ослепительной красоты,

настоящая райская птица!

Протяни же руку!

чего ты стесняешься —

ты же не нищий.

Постой минуточку с протянутой рукой,

и кто-то положит тебе на ладонь

свое пылкое восторженное сердце.

А если положат камень,

не обижайся,

будь великодушен.

Вариации на тему радости

«Ее не поймешь…»

Ее не поймешь.

То она прогуливается поодаль

с черной сумочкой,

в черных чулках

и с белыми волосами до пояса.

То лежит в беспамятстве

на операционном столе,

и видно, как пульсирует ее сердце

в кровавом отверстии.

То она пляшет до упаду

на чьей-то свадьбе

и парни

пожирают ее глазами.

А то она стоит передо мной

спокойно и прямо,

и в руке у нее

красный пион.

Но всегда она чуть-чуть печальная —

радость человеческая.

«Вкушая радость…»

Вкушая радость,

будьте внимательны:

она, как лещ,

в ней много мелких костей.

Проглотив радость,

запейте ее

стаканом легкой прозрачной грусти —

это полезно для пищеварения.

Немного погрустив,

снова принимайтесь за радость.

Не ленитесь радоваться,

радуйтесь почаще.

Не стесняйтесь радоваться,

радуйтесь откровенно.

Не опасайтесь радоваться,

радуйтесь бесстрашно.

Глядя на вас,

и все возрадуются.

Обычный час

Был вечерний час

с десяти до одиннадцати.

Ветра не было,

были сумерки,

было прохладно,

была тишина.

Лишь внезапный грохот реактивного истребителя

над самой головой

(пролетел —

и опять тишина).

Лишь гул товарного поезда

вдалеке

(прошел —

и опять тишина).

Лишь треск мотоцикла

где-то за озером

(проехал —

и снова тихо).

Лишь глухой стук в левой части груди

под ребрами.

(он не смолкает

ни на минуту).

Был обычный час жизни

на пороге ночи.

Был необычный век,

двадцатый по счету.

Обидчик

Обидели человека,

несправедливо обидели.

Где,

где обидели человека?

Кто,

кто посмел обидеть

самого человека?

Никто его не обидел,

никто.

Кто может его обидеть?

Смешно!

Он сам себя

глубоко обижает.

Он сам обижает Землю

и зверей на Земле.

Он сам себя

глубоко обижает.

Обидит себя —

и ходит расстроенный,

обидит —

и ночами не спит, переживает.

Но не судите его,

не судите строго,

Поймите человека —

ему нелегко.

Зло

Вхожу в чертоги зла.

Здесь,

в горнице высокой,

сидит девица-смерть

с туманным рыбьим взором

и вышивает шелком по холсту.

Есть мнение, что зло не существует,

что зло – лишь сук

на дереве добра,

не нем и вешаются все самоубийцы.

Но скалы зла торчат из моря времени,

и птицы хищные

на них птенцов выводят.

А было так:

маленькая собачонка

бежала посреди улицы.

Брошенная,

потерявшая голову от горя,

она бежала посреди улицы —

ей безразлично было, где бежать.

И все силы зла,

все темные силы зла,

все кровожадные силы зла

взирали на собачонку,

предвкушая ее скорую гибель.

Но трамваи тормозили,

такси тормозили,

грузовики тормозили.

И силы зла

морщились от досады.

Вот как это было.

Облака

Поглядим на облака

в разное время суток.

Вот утро.

На востоке появилось

зловещей формы

кучевое облако,

у горизонта

в отдаленье появилось

угрюмое загадочное облако.

Вот полдень.

Видите – в зените проплывает

надменное

заносчивое облако,

не торопясь,

в зените проплывает

самовлюбленное зазнавшееся облако.

Вот вечер.

По небу куда-то быстро движется

одно-единственное

маленькое облако,

куда-то к югу

очень быстро движется

бесстрашное решительное облако.

Вот поздний вечер.

Поглядите – над закатом

висит счастливое

сияющее облако.

Как видите,

в разное время дня

облака ведут себя по-разному,

и с этим приходится считаться.

Вот снова утро.

На востоке показалось

бесформенное

заспанное облако.

Поздоровайтесь с ним!

Непоседа

Поглядите,

вон там,

по обочине шоссе,

человек идет —

машины его обгоняют —

это он.

И там, у мыса Желания,

видите —

на снегу фигура темнеет —

это тоже он.

И по Литейному мосту,

наклонясь

против ветра —

плащ развевается, —

тоже он идет.

Ему бы дома сидеть

в тепле и уюте

ему бы чай пить

с брусничным вареньем,

а он шатается где-то

целыми днями,

а он бродит по свету

до глубокой ночи.

Вон там,

на вершине Фудзиямы

видите —

кто-то сидит.

Это же он!

«Движения души…»

Движения души

порой необъяснимы:

она бросается куда-то в сторону,

она делает зигзаги,

она выписывает петли

и долго кружится на одном месте.

Можно подумать,

что душа пьяна,

но она не выносит спиртного.

Можно предположить,

что душа что-то ищет,

но она ничего не потеряла.

Можно допустить,

что душа слегка помешалась,

но это маловероятно.

Порою кажется,

что душа просто играет,

итрает в игру,

которую сама придумала,

играет,

как играют дети.

Быть может,

она еще ребенок,

наша душа?

Мысли

Какие только мысли не приходят мне на ум!

Порою мелкие и круглые, как галька

на крымских пляжах.

Временами плоские,

как камбалы с глазами на макушке.

А то вдруг длинные и гибкие, как стебли

кувшинок.

Иногда нелепые,

нескладные, причудливые монстры.

Но изредка глубокие и ясные,

как небо в солнечный осенний полдень.

А любопытно было бы мне узнать,

какие мысли не приходят мне на ум,

блуждают в стороне?

Веспер

Как встарь,

как в древности,

как сто веков назад,

восходит Веспер на вечернем небосклоне.

Он так красив, но мне не до него —

ищу иголку я

в огромном стоге сена.

Полстога я уже разворошил,

иголку же пока не обнаружил.

Осталось мне

разворошить

полстога.

А Веспер,

этот Веспер окаянный,

восходит каждый вечер над закатом

и шевелит лучами,

как назло…

Контур будущего

Очень просто

получить контур Венеры Таврической —

ставим статую к стене

и обводим ее тень карандашом.

Труднее

получить контур лошади —

она не стоит на месте

и тень ее движется.

Очень трудно

получить контур счастья —

оно расплывчато

и не имеет четких границ.

Но удивительно —

пятилетний ребенок взял прутик

и изобразил на песке

четкий профиль будущего —

все так и ахнули!

Дождь

В косом дожде

есть некоторая порочность.

Прямой же дождь

безгрешен, как дитя.

Тупица-дождь

нашептывал мне какие-то глупости.

Закрыл окно —

он забарабанил пальцами по стеклу.

Погрозил ему кулаком —

он угомонился и затих.

Или притворился, что затих,

чтобы я снова открыл окно.

Все преимущества дождя

в его звериной хитрости.

Вся философия дождя

заключена в его походке.

Точка

– Ты всего лишь точка, —

сказали ему, —

ты даже не буква.

– Прекрасно! —

сказал он. —

Но мне нравится гордое одиночество.

Поставьте меня отдельно.

я не люблю многоточий.

И вот его одного

ставят в конце фразы,

совершенно бессмысленной,

дурацкой фразы.

Стоит,

закусив губу.

Высокие деревья

Высокие деревья

появляются на холме.

Высокие деревья

спускаются по склону.

Высокие деревья

останавливаются в низине.

Гляжу на них с восхищением.

А в их листве

уже щебечут бойкие птицы,

а в их тени

уже кто-то расположился на отдых.

Но высокие деревья пришли ненадолго.

Постояв немного,

они уходят.

Бегу за ними,

размахивая руками,

бегу за ними,

что-то крича.

А их и след простыл.

Век буду помнить,

как приходили высокие деревья,

как они спускались по склону холма.

Век не забуду,

как они ушли,

унося с собой щебечущих птиц.

Открытая дверь

Это не ночь,

это не тьма,

это не фонарь на улице.

Стало быть,

это день,

Стало быть,

это свет,

стало быть,

это солнце над горизонтом.

Но если это так,

то открывайте дверь,

пора ее открыть —

всю ночь она закрыта.

Но если это так,

то распахните дверь,

и отойдите прочь —

пусть входит, кто захочет.

Если войдет ребенок —

прекрасно,

если вбежит кошка —

хорошо,

если вползет улитка —

неплохо,

если ворвется ветер —

не сердитесь.

Скажите:

– Ах, это ты! —

Спросите:

– Какие новости?

Рыцарь, дьявол и смерть

(Гравюра Дюрера)

Все трое очень типичны:

храбрый рыцарь,

хитрый дьявол,

хищная смерть.

Рыцарь и смерть —

на лошадях.

Дьявол —

пешком.

– Неплохо бы отдохнуть! —

говорит дьявол.

– Пора сделать привал! —

говорит смерть.

– Мужайтесь, мы почти у цели! —

говорит рыцарь.

Все трое продолжают путь.

– У меня болит нога,

я очень хромаю! —

говорит дьявол.

– Я простудилась,

у меня жуткий насморк! —

говорит смерть.

– Замолчите!

Хватит ныть! —

говорит рыцарь.

Все трое продолжают путь.

Пират

Триста лет назад

я разозлился

и стал пиратом.

Плавал,

грабил,

убивал,

жег корабли.

Шпагой

выкололи мне глаз —

стал носить черную повязку.

Саблей

отрубили мне руку —

стал запихивать рукав за пояс.

Ядром

оторвало мне ногу —

стал ковылять с деревяшкой.

Но все грабил,

все убивал,

все злился.

Наконец

пуля попала мне точно в переносицу,

и я помер легкой смертью.

Привязали ядро

к моей оставшейся ноге

и бросили меня в море.

Стою на дне,

весь черный от злобы.

Рыбы нюхают меня,

но не жрут.

Стою и припоминаю,

из-за чего я разозлился.

Триста лет стою —

не могу припомнить.

Анна Болейн

Все-таки странно:

дочь ее, Елизавета,

вырастет дурнушкой,

а сама она – красавица писаная.

Я знаю,

что ее ждет,

но между нами широченная пропасть,

которую не перепрыгнуть.

И я кричу на ту сторону:

– Спасите!

Спасите Анну Болейн!

Она же погибнет!

Но ветер времени

относит мой голос

и какие-то испанцы

кричат из шестнадцатого века:

– К чертям!

К чертям Анну Болейн!

Пусть погибает!

Фридрих Барбаросса

Как известно,

Фридрих Барбаросса утонул в речке.

Кольчуга была тяжелой,

а Фридрих был навеселе.

И вот результат:

храбрый Фридрих Барбаросса

утонул в неглубокой речке.

Но все же

как могло случиться,

что отважный Фридрих Барбаросса

утонул в какой-то паршивой речушке?

Трудно себе представить,

что грозный, рыжебородый Фридрих Барбаросса

утонул в какой-то жалкой канаве!

Нет, просто невозможно себе представить,

что сам бесподобный Фридрих Барбаросса

утонул в какой-то грязной луже,

так и не добравшись до гроба господня!

В ту ночь

В ту ночь мы слегка выпили.

– Вот послушай! – сказал Альбий. —

«Паллы шафранный покров, льющийся к нежным стопам,

Пурпура тирского ткань и сладостной флейты напевы»[1].

– Неплохо, – сказал я, —

но ты еще не нашел себя.

Скоро ты будешь писать лучше.

– Пойдем к Делии! – сказал Альбий,

и мы побрели по темным улицам Рима,

шатаясь

и ругая раба

за то, что факел у него нещадно дымил.

– Хороши! – сказала Делия,

встретив нас на пороге.

– Нет, ты лучше послушай! – сказал Альбий. —

«Паллы шафранный поток, льющийся к дивным стопам,

Тирского пурпура кровь и флейты напев беспечальный».

– Недурно, – сказала Делия, —

но, пожалуй, слишком красиво.

Раньше ты писал лучше.

В ту ночь у Делии

мы еще долго пили хиосское,

хотя я не очень люблю сладкие вина.

Под утро Альбий заснул как убитый.

– Ох уж эти мне поэты! – сказала Делия.

– Брось! – сказал я. —

Разве это не прекрасно:

«Паллы шафранные складки, льнущие к милым коленям,

Пурпура тусклое пламя и флейты томительный голос!»?

Чакона Баха

Я еще не слышал чакону Баха,

и нет мне покоя.

Сижу в сквере на скамейке,

и какая-то бабка в валенках

говорит мне сокрушенно:

– Касатик,

ты еще не слыхал

гениальную чакону Баха,

это же великий грех!

Подхожу к пивному ларьку,

встаю в очередь,

и вся очередь возмущается:

– Этот тип

не слышал

грандиозную чакону Баха!

Не давать ему пива!

Выхожу к заливу,

сажусь на парапет,

и чайки кружатся надо мной, крича:

– Неужели он и впрямь не слышал

эту удивительную чакону Баха?

Стыд-то какой!

И тут ко мне подбегает

совсем крошечная девочка.

– Не плачьте, дяденька! —

говорит она. —

Я еще тоже не слышала

эту потрясающую чакону Баха.

Правда, мама говорит,

что я от этого плохо расту.

Сизиф

Сажусь в метро

и еду в подземное царство

в гости к Сизифу.

Проезжаем какую-то мутную речку —

вроде бы Ахеронт.

У берега стоит лодка —

вроде бы Харона.

В лодке бородатый старик —

вроде бы сам Харон.

На следующей остановке

я выхожу.

Сизиф, как и прежде,

возится со своей скалой,

и грязный пот

течет по его усталому лицу.

– Давай вытру! – говорю я.

– Да ладно уж, – говорит Сизиф, —

жалко платок пачкать.

– Давай помогу! – говорю я.

– Да не стоит, – говорит Сизиф, —

я уже привык.

– Давай покурим! – говорю я.

– Да не могу я, – говорит Сизиф, —

работы много.

– Чудак ты, Сизиф! – говорю я, —

Работа не волк,

в лес не убежит.

– Да отстань ты! – говорит Сизиф. —

Чего пристал?

– Дурак ты, Сизиф! – говорю я. —

Дураков работа любит!

– Катись отсюда! – говорит Сизиф.

Катись, пока цел!

Обиженный,

сажусь в метро

и уезжаю из подземного царства.

Снова проезжаем Ахеронт.

Лодка плывет посреди реки.

В лодке полно народу.

Харон стоит на корме

и гребет веслом.

В музее

У богоматери

было очень усталое лицо.

– Мария, – сказал я, —

отдохните немного.

Я подержу ребенка.

Она благодарно улыбнулась

и согласилась.

Младенец

и впрямь был нелегкий.

Он обхватил мою шею ручонкой

и сидел спокойно.

Подбежала служительница музея

и закричала,

что я испортил икону.

Глупая женщина.

Волшебница

Шел медленный крупный снег.

Я ждал долго

и совсем окоченел.

Она пришла веселая

в легком летнем платье

и в босоножках.

– С ума сошла! – закричал я. —

Снег же идет! —

Она подставила руку снежинкам,

они садились на ладонь

и не таяли.

– Ты что-то путаешь, —

сказала она, —

по-моему, это тополиный пух. —

Я пригляделся, и правда —

тополиный пух!

– Ты просто волшебница! —

сказал я.

– Ты просто ошибся! —

сказала она.

Весенние стихи

Помимо всего остального

существует весна.

Если поглядеть на нее,

то можно подумать,

что она спортсменка —

она худощава,

длиннонога

и, судя по всему,

вынослива.

Если поговорить с ней,

то можно убедиться,

что она неглупа —

она никому

не верит на слово

и обо всем

имеет свое мнение.

Если же последить за нею,

то можно заметить,

что у нее мужские повадки —

она охотница

и любит густые дикие леса,

где отощавшие за зиму медведи

пожирают сладкую прошлогоднюю клюкву.

Она приходит

под барабанный бой капелей,

и тотчас

весь лед на Неве

становится дыбом,

и тотчас

все девчонки выбегают на улицу

и начинают играть в «классы»,

и тотчас

происходит множество прочих

важных

весенних событий.

Поэтому весна

необычайно популярна.

В начале весны

появляется неодолимая потребность

бедокурить:

щекотать

гранитных львов,

дразнить

гипсовых грифонов,

пугать

мраморных лошадей

и дергать за ногу

бронзового графа Орлова,

восседающего у ног

бронзовой Екатерины Второй.

В начале весны

возникает намеренье жить вечно.

Но как осуществить

это безумное намеренье?

Спросил гранитных львов —

они не знают.

Спросил гипсовых грифонов —

они тоже не знают.

Спросил мраморных лошадей —

и они не знают.

Спросил бронзового графа —

он и понятия об этом не имеет.

Я говорил ей:

не мешайте мне,

я занят важным делом,

я влюбляюсь.

Я говорил ей:

не отвлекайте меня,

мне нужно сосредоточиться —

я же влюбляюсь.

Я говорил ей:

подождите немного,

мне некогда,

я же влюбляюсь в вас!

Мне надо здорово

в вас влюбиться.

– Ну и как? – спрашивала она. —

Получается?

– Ничего, – отвечал я, —

все идет как по маслу.

– Ну что? – спрашивала она. —

Уже скоро?

– Да, да! – отвечал я. —

Только не торопите меня.

– Ну скорее же, скорее! – просила она. —

Мне надоело ждать!

– Потерпите еще немножко, – говорил я, —

куда вам спешить?

– Но почему же так долго? – возмущалась она. —

Так ужасно долго!

– Потому что это навсегда, – говорил я, —

потому что это навеки.

– Ну, теперь-то уже готово? – спрашивала она. —

Сколько можно тянуть?

– Да, уже готово, – сказал я

и поглядел на нее

влюбленными глазами.

– Не глядите на меня так! – сказала она. —

Вы что,

с ума сошли?

Целый день

Я решил тебя разлюбить.

Зачем, думаю,

мне любить-то тебя,

далекую —

ты где-то там,

а я тут.

Зачем, думаю,

мне сохнуть по тебе —

ты там с кем-то,

а я тут без тебя.

К чему, думаю,

мне мучиться —

разлюблю-ка я тебя,

и дело с концом.

И я тебя разлюбил.

Целый день

я не любил тебя ни капельки.

Целый день

я ходил мрачный и свободный,

свободный и несчастный,

несчастный и опустошенный,

опустошенный и озлобленный,

на кого – неизвестно.

Целый день

я ходил страшно гордый

тем, что тебя разлюбил,

разлюбил так храбро,

так храбро и решительно,

так решительно и бесповоротно.

Целый день

я ходил и чуть не плакал —

все-таки жалко было,

что я тебя разлюбил,

что ни говори,

а жалко.

Но вечером

я снова влюбился в тебя,

влюбился до беспамятства.

И теперь я люблю тебя

свежей,

острой,

совершенно новой любовью.

Разлюбить тебя больше не пытаюсь —

бесполезно.

В порыве отчаянья

В порыве невыносимого отчаянья

я схватил телевизионную башню

высотой в триста метров

и швырнул это сооружение

к ее ногам.

Но она и глазом не моргнула.

– Спасибо, – сказала она, —

пригодится в хозяйстве.

(Практична она

до ужаса.)

– А как же телевиденье? —

спросил я, слегка оробев.

– А как угодно, – сказала она

и улыбнулась невинно.

(Эгоистка она —

таких поискать!)

В порыве слепого отчаяния

я набросал к ее ногам

гору всяких предметов.

– Бросай, бросай! —

говорила она.

Я и бросал

Вспотел весь.

Озорство

Утром она исчезла.

Дома ее не было,

на работе ее не было,

в городе ее не было,

в стране ее не было,

за границей ее не было,

на Земле ее не было

и в Солнечной системе тоже.

Куда ее занесло? —

подумал я со страхом.

Вечером она появилась

как не в чем ни бывало.

Где была? – спрашиваю.

Молчит.

Чего молчишь? – спрашиваю.

Не отвечает.

Что случилось? – спрашиваю.

Смеется.

Значит ничего не случилось.

Просто озорство.

Хвастун

Стоит мне захотеть, —

говорю, —

и я увековечу ее красоту

в тысячах гранитных,

бронзовых

и мраморных статуй,

и навсегда останутся во вселенной

ее тонкие ноздри

и узенькая ложбинка

снизу между ноздрей —

стоит мне только захотеть!

Экий бахвал! —

говорят. —

Противно слушать!

Стоит мне захотеть, —

говорю, —

и тысячелетия

будут каплями стекать

в ямки ее ключиц

и высыхать там,

не оставляя никакого следа, —

стоит мне лишь захотеть!

Ну и хвастун! —

говорят. —

Таких мало!

Тогда я подхожу к ней,

целую ее в висок,

и ее волосы

начинают светиться

мягким голубоватым светом.

Глядят

и глазам своим не верят.

Накатило

Накатило,

обдало,

ударило,

захлестнуло,

перевернуло вверх тормашками,

завертело,

швырнуло в сторону,

прокатилось над головой

и умчалось.

Стою,

отряхиваюсь.

Доволен – страшно.

Редко накатывает.

Возвышенная жизнь

Живу возвышенно.

Возвышенные мысли

ко мне приходят.

Я их не гоню,

и мне они смертельно благодарны.

Живу возвышенно.

Возвышенные чувства

за мною бегают,

как преданные псы.

И лестно мне

иметь такую свиту.

Живу возвышенно,

но этого мне мало —

все выше поднимаюсь постепенно.

А мне кричат:

– Куда вы?

Эй, куда вы?

Живите ниже —

ведь опасна для здоровья

неосмотрительно возвышенная жизнь!

Я соглашаюсь:

– Разумеется, опасна, —

и, чуть помедлив,

продолжаю подниматься.

Факел

Вышел из трамвая —

пахнет гарью.

Потрогал голову —

так и есть:

волосы на голове моей

полыхают.

Так и шел по Садовой

как факел.

Было светло и весело

мне и прохожим.

Так и пришел к Лебяжьей канавке.

Здесь и погас.

Загорюсь ли я снова?.

Как знать.

Светлая поляна

Мой добрый август взял меня за локоть

и вывел из лесу на светлую поляну.

Там было утро,

там росла трава,

кузнечик стрекотал,

порхали бабочки,

синело небо

и белели облака.

И мальчик лет шести или семи

с сачком за бабочками бегал по поляне.

И я узнал себя,

узнал свои веснушки,

свои штанишки,

свой голубенький сачок.

Но мальчик, к счастью,

не узнал меня.

Он подошел ко мне

и вежливо спросил,

который час.

И я ему ответил.

А он спросил тогда,

который нынче год.

И я сказал ему,

что нынче год счастливый.

А он спросил еще,

какая нынче эра.

И я сказал ему,

что эра нынче новая.

– На редкость любознательный ребенок! —

сказал мне август

и увел с поляны.

Там было сыро,

там цвели ромашки,

шмели гудели

и летала стрекоза.

Там было утро,

там остался мальчик

в коротеньких вельветовых штанишках.

Коктейль

Если взять

тень стрекозы,

скользящую по воде,

а потом

мраморную голову Персефоны

с белыми слепыми глазами,

а потом

спортивный автомобиль,

мчащийся по проспекту

с оглушительным воем,

а после

концерт для клавесина и флейты

сочиненный молодым композитором,

и, наконец,

стакан холодного томатного сока

и пару белых махровых гвоздик,

то получится довольно неплохой

и довольно крепкий коктейль.

Его можно сделать еще крепче,

если добавить

вечернюю прогулку по набережной,

когда на кораблях уже все спят

и только вахтенные,

зевая,

бродят по палубам.

Пожалуй,

его не испортил бы

и телефонный звонок среди ночи,

когда вы вскакиваете с постели,

хватаете трубку

и слышите только гудки.

Но это уже

на любителя.

Белая ночь на Карповке

На берегу

тишайшей речки Карповки

стою спокойно,

окруженный тишиной

заботливой и теплой белой ночи.

О воды Карповки,

мерцающие тускло!

О чайка,

полуночница, безумица,

заблудшая испуганная птица,

без передышки машущая крыльями

над водами мерцающими Карповки!

Гляжу спокойно

на мельканье птичьих крыльев,

гляжу спокойно

на негаснущий закат,

и сладко мне

в спокойствии полнейшем

стоять над узкой,

мутной,

сонной Карповкой,

а чайка беспокойная садится

неподалеку

на гранитный парапет.

Все успокоилось теперь

на берегах

медлительной донельзя

речки Карповки.

Без эпитетов

Стальной,

торжественный,

бессонный,

кудреватый…

Я не люблю эпитетов,

простите.

Прохладно-огненный,

монументально-хрупкий,

преступно-праведный,

коварно-простоватый…

Я не люблю эпитетов —

увольте.

Да славится святая нагота

стихов и женщин!

Вот она,

смотрите!

вот шея,

вот лопатки,

вот живот,

вот родинка на животе,

и только.

И перед этим

все эпитеты бессильны.

Ведь ясно же,

что шея

бесподобна,

лопатки

сказочны,

живот

неописуем,

а родинка

похожа на изюминку.

Снег

Если запрокинуть голову

и смотреть снизу вверх

на медленно,

медленно падающий

крупный снег,

то может показаться

бог знает что.

Но снег падает на глаза

и тут же тает.

И начинает казаться,

что ты плачешь,

тихо плачешь холодными слезами,

безутешно,

безутешно плачешь,

стоя под снегом,

трагически запрокинув голову.

И начинает казаться,

что ты глубоко,

глубоко несчастен.

Для счастливых

это одно удовольствие.

Выдумщик

Придумаю себе врагов,

одарю их силой и храбростью,

брошу им вызов,

и мы сразимся.

Битва будет жестокой,

битва будет упорной,

битва будет кровавой.

И когда враги меня одолеют,

я первым поздравлю их с победой.

И я увижу врагов своих

в сиянии славы

и позавидую им.

Придумаю себе друзей,

наделю их умом и талантами,

приглашу их в гости,

и мы встретимся.

Наша встреча будет торжественной,

наша встреча будет радостной,

наша встреча станет незабываемой.

И когда друзья соберутся уходить,

я провожу их с крыльца.

И погляжу на друзей своих

шагающих по дороге,

и помашу им рукой.

Придумаю себе любимую,

подарю ей красоту и молодость,

назову ее звучным именем,

но она не полюбит меня.

Моя любовь будет несчастной,

моя любовь будет трагической,

моя любовь будет безответной.

И когда моя любимая выйдет замуж,

я приду к ней на свадьбу.

И я буду орать «горько»,

пока не охрипну,

и напьюсь с горя.

Впрочем,

не пойду я к ней на свадьбу,

это уж слишком.

Дома посижу.

Так

– Не так, – говорю, —

вовсе не так.

– А как? – спрашивают.

– Да никак, – говорю, —

вот разве что ночью

в открытом море

под звездным небом

и слушать шипенье воды,

скользящей вдоль борта.

Вот разве что в море

под небом полночным,

наполненным звездами,

и плыть, не тревожась нисколько.

Вот разве что так.

Иль, может быть, утром

на пустынной набережной,

поеживаясь от холода,

и смотреть на большие баржи,

плывущие друг за другом.

Да разве что утром

у воды на гранитных плитах,

подняв воротник пальто,

и стоять, ни о чем не печалясь.

Вот разве что так, – говорю, —

не иначе.

Журавль в небе

В руке у меня синица,

а журавль – во-о-о-н он! —

высоко в небе.

Ну и бог с ним.

Лучше синица в руке,

чем журавль в небе.

(Но как он хорош,

этот журавль!

Как длинны его крылья —

загляденье!)

Нет, не нужен мне

далекий журавль в синем небе,

обойдусь и синицей!

(Но как он летит,

как он машет крыльями —

красота!)

Нет, правда,

зачем мне какой-то журавль,

летящий в пустом безоблачном небе?

Я и глядеть на него не стану,

отвернусь.

(Но как он курлычет —

курлы-курлы-курлы!

Ах, черт, как он курлычет!

Хоть уши затыкай!)

В руке у меня синица,

пичужка жалкая,

а журавля уже и не слышно —

улетел.

Нет, нет,

ни к чему мне этот журавль!

Ну его к богу!

«Можно любить запах грибов…»

Можно любить запах грибов,

быстрые лесные речушки,

заваленные камнями,

и романсы Рахманинова.

Можно любить все это

и ни о чем не тревожиться.

Но я люблю просыпаться,

когда ночь на исходе,

когда и утро, и день

еще впереди

и когда вдалеке

кто-то скачет к рассвету,

не щадя коня —

кому-то всегда не терпится.

«Необъяснимо…»

Необъяснимо,

но ребенок

так горько плачет

у истока жизни.

Непостижимо,

но мужчина

пренебрегает

красотой созревшей жизни.

Невероятно,

но старик

смеется радостно

у жизни на краю.

«Что рассказать…»

Что рассказать

деревьям,

траве

и дороге?

Что показать

птицам?

Что подарить

камням?

Посторониться

и не мешать спешащим?

Поторопиться

и прийти самым первым?

Как полезно возникнуть!

Как увлекательно быть!

Как несложно исчезнуть!

Спотыкаясь о камни,

выбегаю к морю.

Оно зеленое,

оно колышется,

оно безбрежно,

оно предо мною.

Пригородный пейзаж

1986

1

День

Проснувшись,

хорошо начать день

с глубокого сладкого вздоха.

Встав,

неплохо продолжить день

широким решительным шагом.

Умывшись,

разумно взглянуть на день

твердым спокойным взглядом.

Позавтракав,

полезно наполнить день

неустанным бескорыстным трудом.

Пообедав,

нелишне украсить день

красивым благородным поступком.

Поужинав,

уместно закончить день

блаженным заслуженным отдыхом.

Засыпая,

недурно вспомнить прошедший день

с доброй мягкой улыбкой.

Во сне

приятно увидеть себя проснувшимся,

начинающим день

с глубокого

сладкого

вздоха.

Как ни странно

Однажды в понедельник

мне показалось,

что я существую.

Я очень удивился

и стал ждать вторника.

Во вторник

мои подозрения не рассеялись.

Я был совсем обескуражен.

В среду

мое существование стало и вовсе очевидным.

Я был потрясен.

С тех пор

я не нахожу себе места —

как ни странно,

я существую.

Я стою на набережной.

Передо мной Дворцовый мост,

а за ним мост Лейтенанта Шмидта,

а дальше уже нет мостов,

дальше, как ни странно,

уже Финский залив.

Я покупаю билет на Финляндском вокзале,

сажусь в электричку

и еду среди сосен на северо-запад.

И сосны, как ни странно,

расступаются в стороны.

А потом я иду по лесу.

Поют птицы,

Снуют муравьи,

и облака надо мной белые,

как ни странно.

Весенние советы

Послушайте, как поют птицы

на Елагином острове.

Послушайте радио —

передают прогноз хорошей погоды.

Послушайте, как плещется вода

в Фонтанке.

Не хотите слушать?

Но почему?

Посмотрите налево,

посмотрите направо.

Посмотрите какая красивая зеленая трава

растет в скверике

у Консерватории.

Не желаете смотреть?

И напрасно!

Понюхайте желтый одуванчик —

он только что распустился.

Понюхайте волосы девушки,

сидящей на скамейке, —

она не обидится.

Понюхайте-ка воздух —

чувствуете, как он пахнет?

Не чувствуете?

Не может быть!

«– Эй ты…»

– Эй ты,

поэт! —

крикнуло мне созвездие Лебедя. —

Напиши обо мне красиво!

– Эй ты,

поэт! —

крикнул мне сфинкс на набережной. —

Напиши обо мне загадочно!

– Эй ты,

поэт! —

крикнул мне башенный кран. —

Напиши про меня задушевно!

– Эй ты,

поэт! —

кричит мне продавщица мороженого. —

Напиши обо мне что-нибудь тепленькое!

Я сажусь

и пишу о созвездии Лебедя —

получается, кажется, красиво, —

и о сфинксе на набережной —

получается вроде бы загадочно, —

и про башенный кран —

выходит вполне задушевно, —

и для продавщицы мороженого —

вышло что-то очень теплое.

– Дурак ты,

поэт! —

говорит мне Литейный мост. —

Пиши, что душа просит!

Я взял

и написал это стихотворение.

Получилось ли оно —

не знаю.

Дети

Что же вы, дети,

так громко кричите?

Что же вы, дети,

так часто деретесь?

Что вы ревете,

несносные дети?

Сосредоточиться

нам дети не дают,

но и отчаянью

они нас не подпустят.

Уединиться дети

не дают,

но облениться

тоже не позволят.

Ни дня покоя

дети не дают,

но вдохновению

они не помешают.

Что же вы, дети, умолкли?

Орите!

Что же вы, дети, притихли?

Деритесь!

Что вы не плачете,

милые дети?

И почему вы так быстро взрослеете?

Что вы торопитесь,

глупые дети?

Вместо того

Вместо того

чтобы спать до полудня,

он вставал с рассветом

и принимался за дело.

Вместо того,

чтобы сидеть на крылечке,

он бродил по лесам

и гляделся в озера.

Вместо того

чтобы стать счастливым,

он делал счастливым

каждого встречного.

Вместо того

чтобы считать ворон,

он творил зачем-то

подлинные шедевры.

Вместо того

чтобы о нем позабыть,

все его отлично помнят

почему-то.

Красота

Я восхищаюсь ею,

а она грозит мне кулаком

(запугать хочет),

потом хватает иерихонскую трубу

и трубит в нее

что есть мочи

(оглушить хочет),

потом подбегает

и бъет меня по глазам

тонким прутиком

(ослепить хочет),

потом изменяет черты

и притворяется безобразной

(одурачить хочет),

а потом исчезает

и долго-долго не появляется

(испытать меня хочет),

но я все равно восхищаюсь ею

(зря старается).

Бессовестные

Веселые они люди —

бессовестные.

Спросишь:

– И не совестно вам?

– Нет, – отвечают, —

не совестно! —

И улыбаются.

Удивишься:

– Неужто и впрямь

совсем у вас совести нет?

– Да, – говорят, —

ни капельки нет! —

И смеются.

Полюбопытствуешь:

– Куда же вы ее дели,

совесть-то свою?

– Да у нас и не было ее, – говорят, —

никогда не было! —

И хохочут.

Отойдешь в сторонку

и задумаешься.

Машина времени

Тетка в синем переднике

сдирает со стен старые афиши.

Они отдираются слоями.

Обнажаются:

название выставки,

которая уже давно закрыта,

фотография клоуна,

который умер месяц назад,

и фамилия дирижера,

уже закончившего свои гастроли.

Тетка в синем переднике

поворачивает время вспять.

Содрав старые афиши,

тетка мажет стену клеем

и наклеивает новые.

Появляются:

название театральной премьеры,

которая еще не состоялась,

портрет иноземной певицы,

которая еще не приехала в город,

и дата открытия цирка,

который еще не построен.

Тетка в синем переднике

открывает тайны грядущего.

Так зачем же вам машина времени,

скажите на милость?

Говорящая птица

Какая-то птица кричит – пустите!

Пустите!

Пустите!

Пустите!

Пустите!

Куда же пустить тебя,

странная птица,

куда ты стремишься?

Но может быть, птица молит – простите?

Простите!

Простите!

Простите!

Простите!

За что же простить тебя,

бедная птица,

что ты натворила?

Иль, может быть, птица велит – грустите?

Грустите!

Грустите!

Грустите!

Грустите!

Зачем же грустить-то,

смешная птица?

Предадимся веселью!

А что, если птица кричит – спасите!

Спасите!

Спасите!

Спасите!

Спасите!

А что, если птице грозит опасность?

Я должен ее спасти.

История о том, как я одолел страшного кентавра и спас юную красавицу

Что я вижу!

Кентавр пристает к девице!

Наглый, грубый, лохматый кентавр

пытается обнять

миловидную, скромную, беззащитную девицу!

Что я делаю?

Я подхожу к кентавру

и говорю ему вежливо:

– Будьте добры,

оставьте в покое эту девушку!

Что делает кентавр?

Он угрожающе подымает копыто

и говорит мне следующее:

– Иди ты в джунгли реки Амазонки,

в снега Земли Франца-Иосифа,

на дно Тускарорской впадины

и на вершину горы Джомолунгма!

Понял?

Что мне остается делать?

Не долго думая,

я щелкаю грубияна по носу

(не очень больно,

только для острастки).

Что происходит с кентавром?

Дико заржав,

он бросает девицу

и обращается в бегство

(стук его копыт

быстро затихает в отдалении).

Что говорит мне юная красавица? —