Самому себе не лгите. Том 1 бесплатное чтение

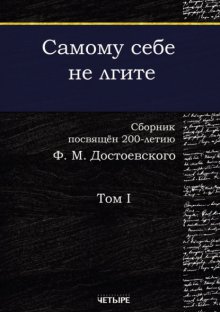

Сборник прозы и стихов, подготовленный издательством «Четыре», посвящается великому писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому: в этом году мы отмечаем 200 лет со дня его рождения.

Мир Достоевского имеет неоценимое свойство: чем дальше продвигаешься в знакомстве с ним, тем бóльшие дали открываются перед нашим разумом. Как сказал когда-то философ и литератор Лев Шестов, книги Фёдора Михайловича «притягивают к себе всех тех, кому нужно выпытывать от жизни ее тайны». И сегодня, спустя два века, в этом отношении мало что изменилось – произведения великого романиста, мыслителя и публициста по-прежнему влекут и волнуют людей, которые продолжают открывать для себя новые грани его гения.

Достоевский сосредоточен на внутренних сторонах человека: он изображает душевные терзания, сомнения и тайные желания своих персонажей. По мнению писателя, у людей есть только два пути совершенствования: один ведет в бездну и бесчеловечность, другой – к вере и любви. Его герои зачастую – люди сомневающиеся, они мечутся от одной крайности к другой.

Всё это характерно и для нынешней жизни, а, следовательно, и для литературы. Современные писатели во многом развивают те же вечные темы, ведь порывы человеческой души, обретая в каждую эпоху новые черты и приметы, на самом деле остаются почти неизменными.

Будущий классик появился на свет 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Первые шаги в сочинительстве сделал уже в ранней юности, а опубликовав роман «Бедные люди» и повесть «Двойник», стал родоначальником жанра психологической прозы. Творчество Достоевского оказало заметное воздействие на мировую литературу. Его романы «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Подросток», написанные в период 1860–1880 гг. прославились как великое пятикнижие.

«…Не любить Достоевского можно, ибо сам Достоевский всегда утверждал ценность только свободной любви, но не читать Достоевского можно, только если тебя совершенно не интересуют ни смысл собственного существования, ни судьба твоего народа, ни судьба человечества». Эти слова принадлежат литературоведу, критику, доктору филологических наук Карену Степаняну.

Актуальны ли произведения Достоевского сегодня? Влияют ли его книги на творчество современных авторов? Продолжены ли традиции писателя?

Право окончательного ответа мы предоставляем читателям этого сборника. Но с уверенностью можно сказать одно: дух великого классика продолжает витать в нашей вселенной, питая лучшие умы и встречаясь с музами…

Рамиз Аббаслы

Выпускник Бакинского государственного университета. Пишет на азербайджанском и русском языках.

Автор шести книг, многочисленных статей и переводов. Его первая книга, «Школа семи деревень», в 1994 году изданная в Баку, сразу же стала бестселлером, принеся автору известность в литературном мире. Рассказы и статьи, написанные на русском языке, публикуются в российских журналах.

Автор двух книг на русском языке: «Песня слепого» (М., 2019); «На необитаемом полуострове» (М., 2020). Российские литераторы высоко ценят творчество Р. Аббаслы: по их мнению, его рассказы современны, поистине величественны в своем внимании к деталям, глубине чувств и необычности сюжета, – это новая проза, свежий взгляд на мир.

Первый возвращенец

Война была в разгаре. И вдруг с фронта вернулся живой человек. Никогда такого не было: Гурбан был первым возвращенцем.

До него ни один человек, даже мертвый – ведь погибших хоронили там, где они погибали, – с войны не вернулся. А Гурбан – живой солдат, вернулся с фронта.

Люди (в основном пожилые мужчины и женщины) поспешили на встречу с Гурбаном. Оказывается, в одном из боев он был ранен и попал в госпиталь. Ранений у него было много. В госпитале все раны залечили, и Гурбан выздоровел. Но его правая нога была так изуродована, что, волоча ее за собой, Гурбан еле ходил. Можно было ее ампутировать, но не стали – все же своя нога лучше.

Солдата демобилизовали, и он вернулся домой. Пока ему нельзя было долго стоять или сидеть на стуле. Поэтому Гурбан беседовал с гостями в положении полулежа, облокотившись на подушки.

Время было тяжелое. Даже чай гостям подавали без сахара. Да и сам чай тоже был ненастоящий: его заварили из чабреца. Но многим цвет такого чая не нравится: «Как моча», – говорят, и не пьют его. Поэтому в заварной чайник положили куски тонкой айвовой ветки, и цвет чая стал коричневым.

Потом гости ушли, а Гурбан лежал и отдыхал. Его поразила необычная тишина родного края. От этой тишины приятно звенело в ушах. Раньше он на это внимания не обращал и считал, что так должно быть. А после фронта, где от грохота пушек и взрыва снарядов земля содрогалась, и чуть не лопались уши, абсолютное безмолвие, царившее на его красивой родине, казалось необычным, непривычным… даже неестественным. У него было такое впечатление, что это всего лишь мгновение – и сейчас, сию же минуту начнется пушечная канонада, и тишина нарушится.

Вдруг эта необычная тишина, так приятно поразившая Гурбана, действительно нарушилась. Проведать фронтовика пришла женщина, живущая на окраине деревни (семья Гурбана жила в центральной части). Она им не родня и не соседка, но всё равно пришла: хотела повидать Гурбана, поговорить с ним, посоветоваться.

В присутствии посторонней женщины мужчине не следует лежать. Гостье дали понять, что человек болен, он после госпиталя, очень слаб. Поэтому он может поговорить с ней только в положении полулежа.

– Да о чем вы говорите! – как-то нервозно сказала женщина и всем своим видом дала понять, что в данное время такие пустяки, связанные с приличием, ее не волнуют. – Он же мне в сыновья годится…

И вот Гурбан, облокотившись на подушку, уже беседует с очередной посетительницей. Ее сына забрали в армию, но долгое время от него нет известий. Гурбан – опытный фронтовик, как говорится, собаку на этом деле съел – он сразу понял, что парень или погиб, или в плен попал, или же пропал без вести. Если он погиб, должны были сообщить его семье. А что же тогда…

Гурбан думал о судьбе Сулеймана, мать которого сидела рядом и рассказывала о своем горе. Она даже не притронулась к стакану с чаем, который уже остыл. И вдруг она задала очень странный вопрос, который, можно сказать, сразу же ошеломил Гурбана и чуть было не вывел его из равновесия:

– Вот такое у меня горе, Гурбан. Я пришла спросить у тебя – может быть, ты там видел нашего Сосо, или кто-нибудь из твоих товарищей случайно его видел и о нем что-нибудь тебе сказал?

Сосо – ласкательное имя, парня дома так называли. Мать же так привыкла к этому, что уже и не могла называть сына Сулейманом.

То, что долгое время от Сулеймана вестей нет, – это, конечно, плохо. Но этот вопрос с его матерью обсуждать нельзя. Ситуация же была такой, что Гурбан должен был ответить на заданный вопрос. Вначале он растерялся и чуть было напрямую не сказал, что думает. Но вовремя опомнился и начал хитрить: уходил от прямых и однозначных ответов; пожимая плечами, выпячивал губы и свободной рукой делал какие-то неопределенные жесты, что означало «понятия не имею…», время от времени повторял одну и ту же фразу: «Понимаешь, это же война… Всякое бывает».

А мать Сулеймана порой поддавалась его уловкам, но постаралась не дать ему возможности совсем обвести ее вокруг пальца и уклониться от ответа. Ее вопрос – «Может быть, ты там видел нашего Сосо?» – стоял на повестке дня и требовал четкого, конкретного ответа.

Между тем Гурбан думал, ломал голову и хотел найти более-менее приемлемые слова.

«Глупая женщина… – думал фронтовик. – Она даже не знает, что такое война. Она считает, это что-то наподобие коллективного сенокоса, когда несколько десятков мужчин, заранее договорившись между собой, рано утром выходят из дома и до обеда косят траву на большом участке. По ее разговору, она представляет, что фронт – это два длинных (примерно от Хачынчая до Тертерчая) и параллельных окопа, в одном из которых сидят немцы, а в другом – советские солдаты, и с утра до вечера стреляют друг в друга… К тому же все наши бойцы очень хорошо знают друг друга, всегда в курсе всех событий, в том числе и о новых пополнениях. И если Сосо ушел на фронт, Гурбан непременно должен был об этом знать, и они там даже встретились бы…» – Гурбан с иронией усмехнулся: какая она глупая!

Но вместе с тем эта глупая женщина своим глупым вопросом сумела затронуть его гордость: своего сопливого Сосо она ставит в один ряд с Гурбаном – это унижало и весьма задело его самолюбие.

К моменту отправки в армию Гурбан уже был первым силачом деревни. Заслужить такое звание не так-то просто, потому что сильных сельских парней много, и конкуренция большая. Правда, Гурбан по характеру спокойный человек, он даже не очень-то стремился стать первым. Но в один прекрасный момент он понял: оказывается, в этой деревне он уже первый силач, то есть самый сильный мужчина. Это был факт, и это было приятно: его уважали, с ним считались.

Интересно, мать Сулеймана знает об этом? Судя по разговору, не знает, даже не слышала об этом.

Гурбан стал первым силачом, потому что принадлежал к роду черномазых. Все мужчины этого рода от рождения черны и очень сильны, и у всех известных представителей перед именем добавляется слово «Гара», что означает «черный». Гурбан тоже, как известный человек, звался Гара-Гурбан. Но после возвращения с фронта прозвище «Гара» сразу же уступило место двум другим – «Топал» и «Тайтах», и оба они означают одно и тоже: «Хромой» – после ранения он сильно волочил правую ногу.

Да, черномазые были сильны, но, как ни странно, только Гурбану удалось завоевать почетный титул первого силача. И всё это из-за конкуренции. Представители других родов тоже стремились стать первыми, и в решающий момент кто-то из них сумел вытеснить всех остальных, в том числе и представителя черномазых. Гурбан же от рождения был таким сильным, что даже без особых усилий и прилежания стал первым богатырем довоенных лет. Тем самым он прославил свое имя и поднял престиж своего рода. Это была большая заслуга перед своими родичами, особенно мужчинами, и они стали пуще прежнего уважать и ценить его, даже чуть не поклонялись ему. Особенно мальчики, дальние и близкие родственники Гурбана, очень гордились своим прославленным дядей…

А теперь глупая и неграмотная женщина (Гурбан окончил четыре класса и по сравнению с матерью Сулеймана, которая вообще в школу не ходила, считал себя образованным человеком), ставя его в один ряд со своим сопливым босяком, оскорбила его.

– Это очень большая война. Это мировая война, – сказал Гурбан. – Ты знаешь, что такое мировая война?

– Да какая разница: мировая – не мировая… один черт, война, – ответила мать Сулеймана. – Ты тоже странные вопросы задаешь.

– Не-е-ет, не один черт. Мировая война – совсем другая война. Сейчас везде война, и все люди воюют друг с другом. Потому что так надо, это же мировая война. Представь себе, что вся Украина и Россия – полным-полно солдат, танков, самолетов. Там очень много и немецких солдат. У них тоже много танков и самолетов. Все эти люди заняты тем, что убивают друг друга. Потому что это мировая война. А ты говоришь: один черт.

– Какой кошмар!

– Конечно, кошмар. Поэтому в такой суматохе встретить или искать фронтовиков-односельчан невозможно. Потому что это мировая война, это кошмар. Я был в самом пекле этого кошмара, но там твоего Сосо я не видел, никто из моих товарищей мне о нем ничего не сказал. Ты вообще-то уверена, что Сосо действительно на фронте? Он же мальчишка, зачем бы его сразу отправили на фронт?

– Гурбан, ты был на фронте… и даже стал городской, что ли, – мать Сулеймана обратила внимание на то, что Гурбан говорит теперь по-другому, вставляет в азербайджанские предложения непонятные ей слова «вообще», «оказывается», «уже», «как раз», «окоп» и т. п. Даже всем понятные, казалось бы, слова «немис» и «фиронт» он произносит по-другому: «немец» и «фронт». И всё это, по мнению женщины, говорило о том, что Гурбан уже сделался другим, городским человеком. Даже цвет его лица стал иным: уже не грязно-черным, как прежде, а приятно-смуглым.

– Я, конечно, тебя не обвиняю… Да, когда тебя забрали в армию, Сосо действительно был сопляком. Ты же его видел до войны. Правильно?..

– Да, когда я ушел в армию, войны еще не было. Она началась после двух лет моей службы. Значит, я видел Сосо четыре года назад.

– Четыре года назад он был маленьким. А ты знаешь, как он потом вырос? Ты даже не представляешь, каким он стал: высокий, как чинар, ей-богу. Волосы каштановые, лицо белое-белое, как у меня – красавец писаный! Девушки по нему с ума сходили. А потом пришла повестка, и его забрали в армию. Ты у меня спрашиваешь, зачем его взяли на фронт? Ну ты же это дело лучше всех знаешь. По-твоему, его, моего Сосо, куда могли забрать, если не на фронт?

– Его не на фронт отправили, – сказал Гурбан, – просто забрали в армию. Это же разные вещи. Не все колхозники косят траву. Сено косят молодые и сильные мужчины. На фронте тоже так. Воевать с немцем очень трудно. Это такое дело, что не каждому по плечу. Пули и снаряды над головой летят, как мухи и саранча. А еще и бомбы! Фронт – это ад. Каждого солдата нельзя отправлять на фронт. Трусов и сопляков на фронт не отправляют. Потому что это бессмысленно. Да, я тебе дело говорю. Им же многого не надо, достаточно одного взрыва бомбы – и сразу же от страха у всех получится разрыв сердца. Для фронта специально выбирают самых сильных, крепких, отважных… как я. Ты помнишь, кем до войны был я здесь? Если ты забыла, я напомню: я был первым силачом нашей деревни. Но ты смотри, что они сотворили со мной, самым сильным мужчиной нашего села!

В порыве чувств возбужденный Гурбан как будто впал в состояние невменяемости и временно забыл о правилах приличия. Он присел и в этом положении поднял свою рубашку до груди, чтобы показать раны на теле. Но этого ему показалось явно недостаточно, ведь его раны в основном были ниже пояса: на бедре и на ногах. А чтобы демонстрировать их, надо было встать, стоять во весь рост и спустить штаны вниз. С больной ногой ему очень трудно было вставать. Но все равно Гурбан кое-как поднялся. И вдруг опустились руки, опомнился: нет, нельзя. Пробормотав: «Я весь в ранах», – он вздохнул и с трудом опять сел. Запланированная демонстрация ран на теле так и не состоялась.

Наступила тишина, которую нарушил Гурбан:

– Ора Сосу-мосу ери дейил[1].

Опять тишина. Но теперь ее прервала мать Сулеймана:

– А по-твоему, где же мой Сосо, если не на фронте?

– Он картошку грузит.

– Правда?!

– Да. Новичков, как твой Сосо, сразу на фронт не отправляют. Временно им дают другую работу.

– Какую другую работу дают им?

– Тем, кто воюет на фронте, нужны оружие, одежда, еда. Ты знаешь, на фронте сколько едят? Очень много еды надо. А немец жрет больше наших. Ровно в двенадцать часов немец берет кусок картона и пишет: «Essen». Потом он это прикрепляет на штык своего автомата и поднимает наверх, чтобы мы все видели. «Essen» на их языке означает «кушать». Немец хочет сказать, что пора обедать: ребята, мы будем кушать, давайте вы тоже садитесь и поешьте, а как только закончим, сразу же продолжим убивать друг друга. У этих сволочей еда всегда была под рукой. А у нас не всегда можно было найти что-нибудь поесть. Но всё равно мы тоже переставали стрелять.

– Значит, вы там даже договорились с этими гадами?

– Да не договорились! Никакого договора не было. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Я хочу ответить на твой вопрос, а ты рассказываешь о каком-то договоре. Ты лучше слушай, что тебе говорят. Опять повторяю: никакого договора между нами не было. Они хотели пообедать и сели кушать. Человек голодный, хочет кушать, понимаешь? Ты обратила внимание, что самая ядовитая змея гюрза, даже вот эта отвратительная тварь, смертельно опасный червяк, когда видит, что ее злейшие враги – человек или же другие животные, вовсе не враги, например, баран или козел, какая-то птица, вот этот воробей, ее самое любимое лакомство, – пьют воду, она их не трогает?

– Нет, я не видела, Гурбан. Честное слово, не видела. Ты даже это лучше меня знаешь. Молодец!.. Откуда мне всё это знать, если я из дома не выхожу? А ты же пастух, с детства на пастбищах за мзду скот своих соседей гонял и всё это видел своими глазами. Пастухи много знают.

– Ты не перебивай меня. При чем тут пастух? Если на то пошло, твой покойный муж, отец твоего Coco, тоже пастухом был, но он колхозных коров пас. Что я хотел сказать?.. Да… Если немец – этот подонок, кровопийца, людоед – хочет кушать, свой автомат положил в сторону, взял тарелку и ложку, принялся за еду, по-твоему, что мы должны были делать? Стрелять по их тарелкам и ложкам, что ли? Как это, по-твоему, получается, мы даже хуже гюрзы, что ли? Не-е-ет, так нельзя. Это не по-мужски.

– И вы дали этим негодяям спокойно кушать, набрать силу, чтобы потом убивать наших сыновей?

– Солдат здесь ни при чем.

– Как это «солдат ни при чем»? Убивает-то он!

– Ему такую команду дают. Война – это такая штука, что там все равно люди друг друга убивают. Войну придумали именно для того, чтобы убивать друг друга. Люди этим занимались и сейчас занимаются. Когда им нечего делать, они затевают войну, чтобы убивать друг друга. Всё это тебе объяснить очень трудно… Чтобы понять это, надо побывать на фронте – и сразу все становится ясно. В поговорке говорится то же самое: лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать.

– Я вижу, ты все знаешь, Гурбан. Впервые за свою жизнь разговариваю с таким всезнающим человеком. Я даже не ожидала… Честное слово, не ожидала. Ты не только первый силач довоенных лет, ты теперь самый знающий человек нашей деревни. С таким знанием тебе уже нельзя гоняться за коровами своих соседей. Это был бы позор и срам для нашего села. Да и коров-то уже нет: всех съели и продали. Но в любом случае тебе лучше работать исполкомом.

– Я не могу работать исполкомом. У вас же свой исполком есть, зачем ты хочешь меня посадить на его место? Моя нога больная, я всё равно сейчас не могу работать. Нигде не могу работать. Нельзя, понимаешь?.. Врачи не разрешают. Когда врачи скажут, что уже можно работать, тогда видно будет.

– Значит, ты пока не будешь работать. Ну, ладно. А теперь ты, как фронтовик и всезнающий человек, можешь мне сказать, где сейчас мой сын?

– Я же тебе сказал: он грузит картошку. Груженные картошкой вагоны отправляют на фронт, чтобы там готовить обед для наших бойцов. Еда у немца всегда под рукой, пусть и у наших всегда будет еда. А то, что Сулейман не пишет письма, это уже точно говорит о том, что он вместе с другими новичками грузит картошку. Между прочим, это очень трудно: они день и ночь работают. Им даже некогда сидеть и писать письма. Поэтому-то от твоего Coco вестей нет. У человека работа такая – ему некогда сидеть и письмо писать. Я, как фронтовик, знаю, что там творится. На участке фронта, где я был, твоего Coco не было, я его не видел. Как я мог его видеть там, если Coco на фронт не отправили?

…Мать пропавшего без вести Сулеймана долго говорила с Гурбаном. И за это время Гурбан, во-первых, сумел довести до сведения этой женщины (а заодно через нее всем жителям деревни), что он, фронтовик, не ровня какому-то сопливому Coco. Во-вторых, Гурбан, пусть даже временно, успокоил женщину, которая очень сильно переживала из-за того, что долгое время не получала письма от своего сына – участника войны, который так и не вернулся домой, письма тоже не писал, и его считали пропавшим без вести.

Другой важный момент этой встречи состоял в том, что именно там, в ходе этой беседы, родилась крылатая фраза Гурбана: «Ора Сосу-мосу ери дейил!», которая, передаваясь из уст в уста, стала поговоркой. Это тоже считается заслугой Гурбана: он хоть и необразованный человек – всего четыре класса окончил, – но внес значительный вклад в устный фольклор времен Второй мировой войны.

Не теряя своей животворной силы, эта поговорка часто звучит и по сей день, даже тогда, когда речь идет не о войне. Если что-то не на своем месте, не подходит, не соответствует, или же какая-то работа кому-то не по плечу и он, по всей вероятности, не справится с этой нагрузкой, – вот тогда говорят: «Ора Сосу-мосу ери дейил».

Имя пропавшего без вести Сулеймана-Сосо тоже не забыто: оно живет в этой поговорке, автором которой (еще раз повторим) является Гурбан.

Борис Алексеев

Москвич, родился в 1952 году.

Профессиональный художник-иконописец, имеет два ордена РПЦ. Член Московского Союза художников.

К литературе обратился в 2010 году, пишет стихи и прозу. В 2016-м принят в Союз писателей России. Серебряный лауреат Международной литературной премии «Золотое перо Руси» за 2016 год. Дипломант литературных премий Союза писателей России: «Серебряный крест» за 2018 г., «Лучшая книга года» (2016–2018).

В 2019 году награжден медалью И. А. Бунина «За верность отечественной литературе» (Союз писателей России). В 2020-м присвоено почетное звание «Заслуженный писатель МГО Союза писателей России» и вручена медаль МГО СПР «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы».

Дима, Муза и общежитие МосГорЛита

Дима дописал предложение, поставил точку и закрыл тетрадь.

– Иди ж к московским берегам, новорожденное творенье! И заслужи мне славы дань: кривые толки, шум и…

В дверь постучали. Дима жил в общежитии работников МосГорЛита. Пятиметровый однокойковый нумер с пометкой «временно» ему выписала комендантша (честно говоря, по блату выписала, по просьбе одного симпатичного критика с бакенбардами).

Располагался нумер на самом оживленном пятачке узкого и длинного коридора. Насельники и посетители общежития часто путали двери и тревожили Дмитрия, особенно в выходные и праздничные дни.

Один раз вот так же постучали. Дима не успел снять щеколду с предохранителя, как дверь распахнулась под тяжестью совершенно пьяного работника МосГорЛита – корректора Сюзина[2].

Корректор ввалился в комнату, обнял и крепко поцеловал в губы сонного Диму. Затем Ипатий Ибрагимович сделал шаг, намереваясь выйти вон, но потерял равновесие и рухнул на единственную в нумере кровать. Пока Дима вытирал губы, корректор уснул с богатырским храпом.

Как ни пытался Дмитрий разбудить гр. Сюзина, его усилия оказались напрасными. Пришлось идти ночевать к товарищу.

И теперь, наученный горьким опытом, он прислушивался к шорохам за дверью и размышлял: открывать дверь или же сказаться спящим.

В дверь постучали еще раз. Вполне деликатно, пьяный человек стучит иначе.

– Кто там? – сухим, металлическим голосом спросил Дима.

– Откройте, откройте же скорей! – раздался за дверью нетерпеливый женский голос.

У Димы не было ни любовных, ни деловых знакомств с противоположным полом, поэтому никакая дама не могла прийти к нему в столь поздний час.

И тем не менее…

– Простите, я сейчас! – Дима бросился искать ключ (дверь к ночи он предусмотрительно запер), но услышал за спиной:

– Спасибо, не ищите. Я уже вошла.

Сочинитель вздрогнул и обернулся на голос. Действительно, метрах в трех от него перед закрытой на ключ входной дверью стояла красивая молодая женщина и перебирала в ладонях старенькую мятую тетрадь.

– Вы закончили повесть, – сказала она и присела на край кровати – Так вот я пришла слушать.

Заметив нерешительность Дмитрия, незнакомка добавила:

– У вас есть чай? Дайте мне чаю!

– Да-да, конечно… – Дима схватил электрический чайник и собрался бежать на кухню за водой, как вновь услышал нечто неожиданное:

– Ах, не надо, я уже пила.

Он сверкнул глазами, присел на другой край кровати и сухо сказал:

– Я вас слушаю.

– Нет, это я вас слушаю, гражданин писатель! Вы что, не догоняете, кто к вам пришел?

Дима нахмурился.

– Что вы мне голову моро… Стоп! – он вжался в спинку кровати. – Кажется, догнал… В-вы моя… Муза?

Гостья посмотрела на Диму с холодным безразличием. Так смотрит титулованная леди, пресыщенная светскими раутами и любовными признаниями мужчин.

– Ваша?!. Ха, да вы – самодовольный индюк! – предполагаемая Муза повела плечиком. – Радуйтесь, господин Замарашкин, что я здесь… С вас должно быть и того довольно.

Дима ощутил, как по его позвоночнику пробежал леденящий сгусток негодования. Мелкой дробью застучали зубы. «И это Муза?..»

Он уже приготовился выставить грубиянку за дверь, но молодая женщина вдруг изменилась в лице и с приторной улыбкой сказала:

– Ну, что же вы молчите? Читайте, читайте, наконец!

Дима взял себя в руки, сгреб со стола рукопись и приготовился читать.

Однако Муза вновь перебила его намерение.

– Кого вы мне напоминаете, юноша? – Она кулачком поджала подбородок и призадумалась.

– Так мне читать? – спросил Дима, смущенный задумчивостью гостьи.

– Не надо. Всё, что вы написали, я уже читала, – отмахнулась Муза, – и всё-таки, кого вы мне напоминаете?.. Не понимаю, у меня же идеальная память!..

Она открыла свою мятую тетрадку и стала просматривать какой-то список:

– Так, Рембо… нет, не то. Северянин, хм-м, Северянин?.. Ну какой вы Северянин! – Муза вскользь глянула на Диму. – Ладно, смотрим дальше: Ново-Переделкино. Ага, улица Приречная… дом не разберу, кажется, семь…

– Это адрес нашего общежития, – подтвердил Дима.

– Ничего не знаю, у меня свои данные, – ответила Муза, не отрывая глаз от списка, – Буха… стерто, не разберу. Буха-лен… ков! Да-да, Дмитрий Бухаленков. Это то, что я искала! Вот что я вам скажу, юный сочинитель: прочитайте-ка вы для начала пару рассказов Димы Бухаленкова. То-то вам будет польза! Слог, ритмика, а образы какие! А ваши, простите, сочинительства – это же тотальный плагиат! Короче, читайте Диму, а я как-нибудь еще загляну. Не провожайте…

Гостья встала и направилась к запертой двери.

– Стойте! – одними губами, как рыба, прошелестел Дима. – Бухаленков Дмитрий – это я…

Муза остановилась.

– Что вы сказали, мой юный врунишка?.. Вы хоть потрудитесь тексты сравнить!

Дима тупо повторил:

– Дмитрий Бухаленков – это я!

P.S. Разговор, невольными свидетелями которого мы с вами только что стали, случился на улице Приречной весьма давно. В те годы бульдозеры еще не ровняли под застройку живописные подмосковные слободки. И общежитие, ютившееся в помещении маленькой дореволюционной фабрики, лет пять после описанной встречи еще укрывало от непогоды ответственных работников МосГорЛита.

Дмитрий Бухаленков стал известным писателем. А Муза (ну бывает же такое!) нашла ошибку в своих записях. Как только не оправдывалась бедная служительница литературы перед Димой за свою «приреченскую» неловкость!..

Тот улыбался в ответ и успокаивал бедняжку:

– Ну, стоит ли Вера Павловна (он звал ее Верой Павловной) так убиваться по пустякам!

– Ничего себе, пустяки! Гения проглядела! Пора на покой. Стара я стала, не та уже…

– Э-э-э, Вера Павловна, полно вам наговаривать! Вас время не берет. Любой из нас побежит за вами вслед, лишь пальчиком поманите!

– Правда?.. – Муза жеманно смахнула слёзку. – Дима, вы меня не обманываете?

– Вера Павловна, ну зачем вы так… Ни-ни!

Муза повела плечиком и обворожительно, как в молодости, улыбнулась.

– А давайте писать роман!

– А давайте!..

Виктор Бабарыкин

Человек поистине творческий: писатель, артист песенного и театрального коллектива, художник, занимается декоративно-прикладным искусством (выжигание по дереву). Состоит в Российском Союзе писателей, Интернациональном Союзе писателей, в Союзе акварелистов России.

Член Международной литературной организации «Добро». Лауреат премии «Филантроп» 2004 и 2008 гг. в специальной номинации «Преодоление. За гранью возможного» в составе вокального коллектива «Не падаем духом».

Виктор Александрович – дипломант Международного фестиваля «Интер-Парафест – 2017», лауреат многих всероссийских и международных конкурсов.

Печатается с 2014 года. Издавался в сборниках Российского и Интернационального Союзов писателей, а также в МЛО «Добро».

Дерево детства

Не могу сказать, что мои детские годы были радужными…

Еще ходя в детский сад, заметил, что ребята сторонятся меня, так как я передвигался на стульчике и частенько был погружен в свои мысли. Дети уходили гулять то в парк, то по городу, а мне из-за моей инвалидности приходилось сидеть на крылечке и рассматривать прохожих через железный забор.

Уже учась в школе и видя ребят моего возраста и старше, я стал постепенно сознавать, что повзрослел… но мне представлялось, что меня просто перевели в другой детский сад. Оказалось совсем не так, как я думал: в этом учебном заведении мне предстояло учиться и закончить восемь (девять) или десять (одиннадцать) классов.

С первого дня старшие ребята стали учить меня самостоятельности. Мне приходилось ждать санитарку или воспитательницу, чтобы они накормили меня, а если они не подходили, я начинал капризничать. Мальчики мне объясняли так: жди своей очереди или бери ложку и пробуй сам. Было очень трудно поначалу, приходилось перебарывать себя. И все же со временем я привык есть самостоятельно.

Постепенно ребята научили меня передвигаться: сначала на высоком стуле, а потом я стал ездить на малогабаритной коляске.

И вот наступил мой первый учебный день. Нянечка тетя Клава – до сих пор помню ее имя и как она выглядела – впервые надела на меня костюмчик (до этого я так не одевался), принесла во двор и посадила на стульчик.

– Сиди и запоминай! – сказала она. – Это для тебя самый запоминающийся день: ты становишься школьником.

После этих слов я сидел тихо и внимательно глядел, что делается вокруг. До сих пор помню первый звонок. Директор много раз повторял потом и на других торжественных линейках похожие слова:

– Ребята, вы не смотрите, что имеете физические недостатки. Если будете хорошо учиться, сможете потом приносить пользу своей Родине. Сколько есть выдающихся людей с серьезными заболеваниями – а они стали известными людьми в разных профессиональных областях!.. Вы будете изучать замечательные книги: знаменитое произведение Николая Островского «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Есть у нас и современники, которые мужественно стараются побороть свою болезнь – например, наш земляк Владимир Калмыков.

Я тогда не особенно вникал в смысл этих слов. Однако со временем стал сознавать: инвалидность – не приговор. (По сей день всё делаю зубами. Правда, зубы мне заменили обе руки.)

Поначалу я сильно капризничал. От напряжения постоянно болели зубы. Первые месяцы учительнице Галине Петровне пришлось много со мной возиться: дёсны кровоточили, начали выпадать молочные зубы, из-за этого мне пришлось учиться в первом классе два года.

До сих пор с большим уважением вспоминаю мою первую учительницу и преклоняюсь перед нею: она приоткрыла мне дверь в большой мир. Благодаря вниманию и чуткости Галины Петровны жизненные трудности не смогли убить во мне мои лидерские способности.

Сейчас я сознаю, что иногда переусердствовал. Но в то же время понимаю, что человеку без самостоятельности трудно, почти невозможно жить на свете. Я убедился в этом, уже живя в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Здесь без самостоятельности я не смог бы стать нужным человеком.

Последнее время в интернат начали поступать молодые инвалиды, которые проживали в своих домах, квартирах. Эти люди всегда находились в тепличных условиях, и теперь им очень тяжело, они не привыкли ухаживать за собой, проявлять в чем-либо инициативу.

Вот и понимаешь, что просто необходимо приучать ребенка в школе одеваться, делать что-то руками и двигаться: самому добраться до туалета, самому поесть или обуться, не ожидая посторонней помощи.

Еще учась в школе, я первые увидел, как можно рисовать «электричеством» на дощечке. Меня так впечатлило, что я захотел непременно научиться, и мой друг Игорь Севастьянов мне разрешал взять этот прибор для выжигания по дереву. Сам Игорь умел делать великолепные изделия, выжигал настоящие картины.

А вообще я люблю одиночество – возможно, потому, что, имея с рождения тяжелое заболевание, со мной редко кто хотел общаться. К тому же у большинства ребят были родители, а моя мать отказалась от меня, узнав, что родился инвалид. Я узнал об этом уже взрослым: оказывается, она вообще не хотела меня рожать и любым способом пыталась избавиться от беременности. Но не получилось. Тогда мама написала отказную.

По мере взросления мне всё сильнее хотелось узнать что-то о моих родителях. Я очень благодарен за помощь и поддержку в этом вопросе семье Харламовых и однокашнику Виктору Сударкину.

Но вот что хочу сказать: я не жалею ни об одном дне, ни об одной минуте, прожитых мною!.. Пройдя все испытания, начиная с детства, я сумел доказать (в первую очередь, своим родителям), что я – человек, хотя и инвалид. И мне много раз хотелось обратиться к отцу:

– Папа, вот и я сумел сделать так, чтобы наша фамилия зазвучала. Твоего сына знают не только в нашем городе, где он родился. Его знают в городе, где он сейчас живет, о нем слышали по всей России. Я понимаю: если вдруг начну гордиться и зазнаваться, то всё, чего я добился, может не принести пользы. Поэтому ставлю перед собой новую задачу: чтобы на моем примере ребята, которые упали духом, после получения инвалидности смогли почувствовать себя нужными обществу…

Людмила Безусова

Родилась в 1955 году в г. Лабинске (Краснодарский край), воспитывалась в детском доме. Училась в Новокубанской школе-интернате.

В 1978 году закончила лечебный факультет Кубанского медицинского института им. Красной Армии, в 1980-м – клиническую ординатуру по хирургии. 9 лет работала врачом-хирургом в Лабинской ЦРБ.

В настоящее время – врач-трансфузиолог высшей категории, заведует отделением.

Автор 31 сборника стихов. Состоит в Союзе журналистов России и в Союзе российских писателей.

Лауреат национальной премии «Поэт года – 2015» в номинации «Выбор издательства».

Лауреат международных фестивалей 2019 года имени А. С. Пушкина (III степени) и имени П. П. Бажова (II степени) в номинации «Поэзия».

Ангела вуаль

- Ангела вуаль

- Падает с небес!

- Накрывает шаль

- Прикорнувший лес.

- Кутает заботливо

- Веточки деревьев,

- Где стволы холодные

- Заметают ветры.

- Там мороз колдует,

- По ночам шаманит,

- Кружев нарисует,

- Вяжет и бросает,

- Вьюга-заводила

- До утра поёт

- И ночным светилам

- Закрывает ход.

- Падают снежинки

- На глаза, ресницы,

- Локоны и губы

- Да на рукавицы.

- В серебристой шубке

- Снегурочка стоит.

- И обнять голубку

- Вьюга не велит.

- Не согреть ее мне

- Любовью и теплом.

- И в сугробах тонет

- Занесенный дом.

- И скрипит, качаясь,

- На ветру фонарь.

- Зимушка примчалась,

- И бузит февраль.

- В белое, пушистое

- Всё вокруг одел,

- А глаза лучистые

- Спрятать не сумел!

Где вы, мальчики?

- Заплакала тихо,

- Присев на крыльцо…

- И, словно трусиха,

- Закрыла лицо.

- А плечи дрожали,

- Дрожало белье.

- И плач выдавали

- Безмолвный ее.

- У ног треуголкой

- Маячил конверт.

- А в нем похоронка —

- Последний привет!

- «Убили! Убили!

- Но как же ты мог?

- По-хо-ро-ни-ли…

- Не верю, сынок!»

- И руки она убрала от лица,

- Спустилась, качаясь,

- С родного крыльца.

- Ко мне подошла,

- Прислонилось щекой.

- И горькой меня

- Напоила слезой!

- С тех пор эта горечь

- Всё бродит во мне.

- Ах! Мальчики! Где вы?

- В Афгане?.. В Чечне?..

- Вас матери ищут,

- И девочки ждут.

- А черные вороны

- В спины клюют…

Разговор с Богом

- Я просил у Бога счастья —

- Он мне дал одни ненастья.

- Я старался, я потел,

- Я их все преодолел.

- Попросил любви у Бога —

- Он сказал: «Иди! Ищи!

- До любви одна дорога:

- Половинка от души!»

- Я здоровья попросил —

- Бог ответил: «Пошутил?

- Дух ведь должен быть здоров,

- А для тела нет основ!»

- Попросил я смерть у Бога.

- Бог сказал: «Ее не жди!

- Смерть – для тела! Что в нем проку?

- Нет же смерти для души!»

Жизнь

- Жизнь – это ниточка тонкая:

- Рвется в ненужный момент…

- В детстве упругая, звонкая,

- К старости сходит на нет!

- Жизнь – это веточка хрупкая.

- Очень легко поломать.

- В несправедливости жуткая:

- Может трагедией стать!

- Жизнь – это в мир путешествие,

- Долгий и трудный маршрут!

- То, как потоп и нашествие,

- Беды-напасти ползут:

- Полосы черные, белые.

- Будни то яркие, серые,

- То пролетают, ползут,

- То от безделицы пьяные…

- Но, наконец, окаянные,

- Счастье и радость несут.

- Жизнь паутиной запутана,

- Вся узелками завязана.

- В детстве в пеленку закутана,

- А в погребенье развязана.

Блокадный Ленинград

- – Дяденька, дайте хлебца…

- Самого наипростого,

- Не надо изюма и специй!

- Черненького, ржаного!

- Мне бы кусочек, две крошки

- Вы бы могли бы дать!

- Ну не могу из кошки

- Нашей я суп принимать!

- Вы, дяденька, солдатик?

- Умерли отец и мать…

- А сестреночка и братик

- Встать не могут, бать!

- Отколи нам сахарочка —

- Сладкого, как рай,

- Мы не съели! Жива кошка!

- Батя! Выручай!

- – Господи! Прими, сердечко,

- Весь солдатский пай

- И пока сгорает свечка,

- Семью выручай.

- Вам мой хлеб сейчас нужнее.

- Ты скажи, вы где?..

- Нет для вас сейчас важнее:

- Выжить на земле!

Когда прощаемся на миг…

(Акростих)

- Когда прощаемся на миг,

- Оставь душе своей навеки

- Глаза, улыбку, шепот, крик,

- Дрожание ресниц на веках…

- А напоследок прикоснись,

- Почувствуй ангела дыханье.

- Расставшись на мгновенье, жизнь

- Очертит полосу страданья

- Щенячьим возгласом тоски…

- Ах! Как любовь душой хранима!

- Ей дорог поцелуй руки:

- Мгновение – но как же мило!

- Сияет чуткая душа,

- Являя образ ипостаси

- На благо чести и ума,

- А в глубине скрывает страсти.

- Мы запираем на засов

- И прячем то, что сокровенно.

- Грустить и умирать любовь

- не заставляй ни на мгновенье!

Елена Белоусова

Живет в селе Перелюб Саратовской области. Работает методистом в детской библиотеке, воспитывает двоих сыновей. Стихи пишет с 10 лет, это для нее – требование души.

Член Российского союза писателей, участник Международной ассоциации «Содружество» литераторов Болгарии, России, Сербии. Активный автор международных литературных альманахов «Славянская лира» и «Содружество».

Принимала участие в формировании литературных сборников от Международного союза русскоязычных писателей – «Русская душа», «Вчера закончилась война», «Что за прелесть эти сказки!». Дважды участвовала в благотворительном литературном конкурсе «Мы за них в ответе», вырученные средства от которого шли на помощь бездомным животным.

Постоянный участник ежегодного Всероссийского литературного конкурса «Герои великой Победы»: трижды полуфиналист с присвоением почетного знака призера и памятной медали.

Степь

- Степь раскинулась – не объять!

- Взглядом пылким ни вдаль, ни вширь.

- С ветром в поле могу летать,

- Забывая про внешний мир!

- Льется песнь – ее поет степь.

- Сладострастен простой напев!

- Я без крыльев могу взлететь,

- Полет ощущая телом!

- Жар душевный не погасить!

- В разлуке люблю горячей.

- Сию жажду не утолить

- За число отведенных дней.

- Невозможно сильней любить,

- Чувству этому не сгореть…

- Сердце стонет, когда вдали

- Слышу песнь! Ее поет степь!

- Окружала добром, как мать.

- Обнимала теплом, как отец.

- От бед защищала, как брат,

- От злых и холодных сердец!

- В широкой степи – приволье.

- Солнечным светом согрета…

- На сердце тепло, спокойно!

- Она – моя добродетель!

- Она же оберегала,

- Сизой голубкой вскормила.

- Спасибо, что принимала!

- Спасибо, что полюбила!

- В степи мой родительский дом.

- Каждая мелочь любима.

- Шелест, до боли знакомый,

- И запах неповторимый!

- Шепот реки утром ранним

- Усладою день ото дня.

- Увидь душевные раны —

- Пойми, что не жить без тебя!

- Речка молчит терпеливо,

- А искры вонзаются в гладь!

- Смотрю, смотрю молчаливо,

- И взгляд не могу оторвать!

- А ночь из звезд паутиной

- Словно шалью, окутает —

- Голову, руки и спину,

- Мысли по-доброму спутав.

- Кто на земле грешной знает,

- Рвемся зачем и просимся

- Туда, где на свет рождались?..

- В других местах мы лишь гости!

- Почему так страстью горим

- К малой Родине, стороне?

- Отведенные тлеют дни,

- Но не гаснет Любовь во мне!

- Словно птица, вспорхнет вопрос.

- Под аккорды степи исполнит

- Колыбельную песнь рогоз

- И теплом мою душу заполнит!

- От усталости стихнет песнь.

- Нега в сон вплетена лентой.

- Ты мне мать, бесконечная степь!

- Тебе сердце останется верным…

- Лишь рогоз, убаюканный ветром,

- Накренится, будто в усталости.

- Степи вольной мы вольные дети —

- И достойны высот, а не жалости!

Натали Биссо

Поэт-песенник, прозаик, эссеист, клипмейкер. Живет в г. Маннгейм (Германия).

Автор 8 авторских сборников и около 100 песен, сотрудничает более чем с 50 международными альманахами, 40 газетами и журналами разных стран. Стихи Натали переведены на 18 языков мира.

Академик Международной академии развития литературы и искусства (МАРЛИ). Член нескольких писательских союзов, лауреат многих всемирных конкурсов, кавалер международных литературных и музыкальных медалей и орденов, имеет звание «Золотое перо Руси».

Как никто никогда

(Песня)

- Пусть кружит звездопад, невпопад покидая Вселенную,

- Пусть обрушится вмиг на планету сиреневый зной!..

- Я пленен навсегда добровольными сладкими пленами,

- Об одном лишь мечтая: когда-то я буду с тобой!

- Нет прекраснее чувств! Успокой мою душу мятежную!

- Если грех так любить – я давно болен этим грехом!

- Лишь в надежде на взгляд и улыбку твою белоснежную,

- Я зализывал раны до одури грешным вином.

- Чистотою души я влюблен в твою душу красивую!

- Ах, за что же мой Бог в жизни грешной меня наградил?

- Подарил мне твой образ с глазами невинно-игривыми…

- Я люблю тебя так, как никто никогда не любил!

- Отмолю все грехи: я сполна нагрешил на планете сей!

- Будут вёсны кружить… Я с надеждою тайною жил…

- Изумленно поведаю звездам о новом сюжете я —

- Что тебя так люблю, как никто никогда не любил!

- Припев:

- Обожаю тебя чистотой моей грешной души!

- Несравнимо ни с чем волшебство… и твой голос,

- твой смех…

- Я достиг уж давно самых высших блаженства вершин.

- Ты мой свет! Ты мой Бог! Моя жизнь, мой причал

- и мой грех!

Как на крыле

- Живу, как будто на крыле несусь —

- Вперед и ввысь, стремительно и страстно.

- На завтрак – кофе, а на ужин – грусть,

- И жизнь мне кажется такой контрастной.

- Молчу, как будто жду извне ответ,

- А время между тем меняет скорость.

- Ну а пока грядет чужой рассвет,

- Я открываю истин невесомость.

- Не завершится даже под закат

- Та череда всех дел и всех свершений.

- И кто, скажите, в этом виноват,

- Что мчится быстро смена поколений?..

- Но как без смены выживать Земле?

- Природа – мавр, ни в ком она не дремлет,

- И на планете, как на корабле,

- Меняя вахту, новой смене внемлет.

Простая наука

- Не корми зло в себе, не завидуй другому:

- Лесть и зависть – плохие по жизни друзья.

- Вся наука проста, лишь взгляни по-иному.

- Злейший враг – он в тебе! Победишь – ты в князьях!

- Ты не доллар, чтоб нравиться всем бесконечно,

- Выбрал цель – так иди к ней, назло всем врагам!

- Объяснять свои действия слишком беспечно:

- Остановишься – можешь попасть в чужой храм.

- Пообщайся с врагами (будет польза огромной),

- Лишь от них ты узнаешь легко о себе,

- То, что скрыто от глаз и от мысли нескромной,

- Протрубит в них, подобно не медной трубе.

- Не проси! Не жди милости – чуда не будет!

- Контролируй всё сам, ты – хозяин судьбы!

- Будь с собою в ладу, миг победы добудешь

- Лишь в борьбе! Только знай: рифы жизни грубы.

Альфред Бодров

Родился в 1942 году в г. Кутаиси (Грузия). Окончил исторический факультет МГПИ им. Ленина.

Проработав по специальности почти двадцать лет, продолжил деятельность в СМИ, вступив в Союз журналистов России.

Награжден дипломом издательского дома Максима Бурдина «За видный вклад в сохранение нравственных и языковых традиций в Российском государстве в связи с участием в сборнике „Не медь звенящая“ памяти благоверных Петра и Февроньи», дипломом финалиста конкурса-премии Интернационального Союза писателей, драматургов и журналистов имени Героев Советского Союза М. Егорова, А. Береста, М. Кантария в номинации «Художественное слово о войне» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как медведь лешего одолел

Медведь-воевода протер глаза после зимней спячки, вызвал к себе птицу Иволгу, да так рыкнул, что у несчастной с хвоста перья посыпались:

– До каких пор у меня под боком Леший будет строить козни против меня?

Мишка от возмущения даже на задние лапы встал и передними так замахал, что вот-вот на пернатую набросится. Иволга взлетела, и была служанка такова.

– Я разберусь с Лешим так, что ему не поздоровится! – произнес Топтыгин громовым рыком.

Лес содрогнулся, услышав этот рык. Леший тоже перепугался, хотя был не из робкого десятка. Он скрылся в лесной чаще.

Мишка и там нашел своего недруга. Столкнувшись с Лешим, воевода не растерялся и пошел прямо на него, но тот увернулся, прыгнув ему на голову.

Совсем обозлился Мишка и побежал, не разбирая лесных троп. От злобы он ослеп. Крепко вцепился Леший в голову Топтыгину. Бежит и думает косолапый, что скорее освободится от ненавистного наездника, если быстро добежит до какого-нибудь болота.

Всё лесное население попряталось в кустах, по деревьям, в норах. Только всякая нечисть повылезала наружу. Она выла, свистела, пищала, мяукала, лаяла, квакала, крякала, поддерживая Лешего. Это были упыри, кикиморы болотные, пиявки, клещи да пауки.

На пути бегущего Мишки оказался Ленивец. Он висел на суку вниз головой и размышлял. Все интеллигенты размышляют – неважно, о чем, лишь бы размышлять. Ленивец был интеллигентом и потому размышлял. Все ленивцы размышляют, потому что интеллигенты. Никто из лесного братства так не мог размышлять, как Ленивец. Он висел вниз головой, держался за хвост и висел. Ему хорошо было размышлять, на лес и зверье глядя снизу вверх, совсем другое впечатление получаешь.

Висит Ленивец на суку вниз головой и ждет гостей на коре дерева. Увидит и нехотя своим шершавым длинным языком слизнет участников трапезы – и снова висит, зацепившись хвостом за ветку дерева. В полусне он размечтался, как к нему на обед добровольно идут самые любимые лакомства: становятся в очередь и идут, идут… Сами идут, без кнута и пряника, при этом славословят Ленивца, выкрикивая ему здравицу. Не просто идут, а идут с выдумкой: то карнавальным шествием, то военным маршем, то парадом физкультурников. Полакомится первой партией живого деликатеса – и закроет глаза от удовольствия под торжественные и сладостные звуки здравицы в его честь…

…Ленивец так размечтался, что не заметил, как свалился на землю, сбитый бегущим воеводой. Несется Мишка с Лешим на голове, и с размаху плюхнулся в озерцо, которое оказалось на его пути.

Топтыгин вылез на берег, встряхнулся и развалился на берегу: обсушиться на солнце. Лежит Мишка и подставляет солнцу то один бок, то другой, зажмурившись. Вдруг он вспомнил, что после зимней спячки еще маковой росинки на язык не брал. Поднялся на задние лапы и с рыком отправился на охоту.

Сороки разнесли по всему лесу новость:

– Медведь остается хозяином леса. Многая лета нашему воеводе!..

Всё лесное население, в страхе укрывшись в чаще, трижды восславило хозяина леса.

Михаил Топтыгин, утолив голод, великодушно простил Лешего, и в лесу снова воцарились мир и согласие.

Тайна старого храма

Это произошло в те далекие времена, когда недовольные военными поборами местные князья – азнауры – враждовали с царем Багратом.

Царь Баграт III, при котором в столице на холме Уквеми-риони, то есть на нижнем, правом берегу реки Реюнион, как называли ее древние римляне, был построен храм Успения Пресвятой Богородицы. На этой земле побывали не только аргонавты, но и римские легионы. Они окрестили реку Реюнион, от этого названия и произошло Риони.

Строительные работы начались незамедлительно по проекту и плану сына Деметре.

Азнауры готовили заговор против царя. Они обратились к ворожейке Мадлен с просьбой предсказать успех в борьбе против Баграта.

В ответ Мадлен сама предложила заговорщикам свою помощь, объяснив, что в молодости пострадала от царя и готова ему отомстить. Она велела распространить слух на Большом базаре, будто Деметре – незаконнорожденный ребенок Баграта, а родного сына он приказал завернуть в бурку и заложить в фундамент храма, чтобы никто не обнаружил. Мадлен обещала заставить царя признаться в злодеянии, которого не совершал.

Всё так и произошло. По всей столице люди стали возмущаться царем, требуя его казни и расправы над Деметре. Баграт дознался, чьих это рук дело, и приказал доставить к нему Мадлен, чтобы наказать ее за подлый навет.

Однако ворожейка бесследно исчезла.

Прошло много времени, храм царя Баграта давно разрушился, столица государства перешла на берега реки Куры. Вдруг на Большом базаре поползли слухи, будто возле развалин храма появился призрак: он неожиданно возникает вместе с молодым месяцем и исчезает вместе с полнолунием.

Люди подумали, что это призрак ворожейки Мадлен, которая почему-то носилась среди камней, копала под ними, бормотала что-то себе под нос. Народ стал прислушиваться к голосу, который доносился от призрака. Так постепенно узнали, что не царь Баграт, а Мадлен сумела незаметно для строителей подложить в фундамент храма свою родную незаконнорожденную дочку – живую, и ей не исполнилось еще одного месяца.

Узнав, что царедворцы ее ищут, Мадлен добралась до горной реки Гумиста и бросилась на ее камни.

Оказавшись в аду, совесть в ее душе проснулась, ворожейка превратилась в призрак и стала искать дочку среди развалин старого храма. Поговаривают, будто по ворожбе призрака Мадлен он и разрушился – чтобы она могла быстрее найти останки дочери.

На самом деле храм разрушился из-за войны с врагами, нападавшими с юга. Его восстановили через триста лет, и призрак исчез.

Вад. Пан

Активный участник Р. Ж. и прочих форумов с 1998 года (понятия «блогер» еще не было). Автор портала «Проза.ру», публиковался в журнале «Край городов».

Книга «Дети питерских улиц» (первая версия повести) издана в 2008 г.

В 2010 году награжден дипломом международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль». Лауреат конкурса Лито.ру с правом призовой публикация в журнале «Контрабанда» (2011 г.)

В 2019 году опубликована книга «Дети гранитных улиц» (вторая версия повести).

Лауреат 3-й степени Московской литературной премии – 2020 в номинации «Роман».

Дети гранитных улиц

(Глава из повести)

Восхождение

В очередной раз вернувшись с Северного Кавказа, Гоша пребывал в отличном расположении духа. Будущее представлялось чистым и безоблачным, никаких перспектив, как и работы, не было. Так что обозримое время он намеревался честно «маяться дурью», полагая, что, трижды перемахнув главный кавказский хребет, этим летом он достаточно поработал.

Единственным омрачавшим столь безоблачное состояние фактом было понимание мимолетности этого блаженного счастья. Идейному раздолбаю Гоше, вечно оказывающемуся в гуще непонятных людей и событий, на самом деле претила вся эта мирская суета: ничто он так не ценил, как рок и одиночество.

Может, ради этого он и уходил в горы?..

Впрочем, какая такая сила тянет людей в горы, Гоша не мог объяснить даже себе. Наверное, была в этом и красота, и масштаб горных пространств, и иное ощущение личности, окружающего мира, собственной значимости…

Но что толкает индивида вместо наслаждения короткими мгновеньями питерского лета из года в год, по колено в снегу, переть неподъемный рюкзак на высоту в две-три тысячи метров над уровнем моря, по убеждению Гоши каждый должен объяснять себе сам. Там, до тошноты измотанный и злой, перематюгавший всё и всех, он согревался единственной мечтой об этих самых мгновеньях – о диване, жареной картошке… и эта обостренная вспышка любви ко всему привычному, даже надоевшему, казалась Гоше достаточным стимулом, чтобы на время покинуть цивилизацию.

Очевидно, у других были свои мотивы. Его поражал Барклай, которого сладкий миг возвращения, похоже, совсем не заботил. Очередной бредовой идеей Барклая было покорение горы Чегет. Подъем на эту лавиноопасную, официально закрытую для посещений вершину, нормальными людьми рассматривался не иначе как попытка самоубийства. Последними ушедшими на Чегет называли не то шведскую, не то норвежскую группу. «Они любили горы, пусть там и остаются», – все на Кавказе знали ответ из телеграммы родственников на предложение оплатить поиск тел. Следующим готовился стать Барклай.

Не меньше Гошу удивляла Кирка.

– Ну эту-то куда несет?! – недоумевал он, давно позабыв, кто именно был инициатором ее походов, и не находя иных объяснений, кроме ярой приверженности к мазохизму. – Сидела бы, дура, дома! – сплевывал Гоша, когда из-за остановки связки в сотый раз бился башкой о котелок впереди идущего.

Кирку ставили вперед и гнали ледорубом, пока у той получалось переставлять ноги. Пару раз она сдыхала полностью, и ее снаряжение делили по цепи. Основную часть брал Барклай, что вызывало в Гоше, готовом убить за каждый лишний грамм, сложное чувство восхищения и обиды.

– Вот ведь джентльмен хренов! – ворчал он, с завистью провожая взглядом прущего как бульдозер Барклая.

Но в лагере, видя спокойно и деловито перебирающую снаряжение Кирку, глядя на ее хрупкую фигурку, плотно сжатые губы (обветренные почти до глаз, как у мартышки), его злость сменяли другие эмоции.

– А я бы так мог?! – не раз спрашивал себя Гоша, перед неломающейся, словно гвоздь, Киркой, и не находил ответа.

Всё это осталось там, в предгорьях Эльбруса, в Питере не должно было быть ничего, что отвлекло бы от столь сладостной и всегда мимолетной возможности наслаждаться ленью. И нужно ли говорить, как его взбесил телефонный звонок в шесть утра?

Звонил Барклай.

– Ты радио слушаешь? – без обиняков начал он. – В стране государственный переворот! Горбачёва сместили, у нас теперь ГКЧП!

– Послушай, Барклай, ты сдурел?! – огрызнулся Гоша. – Какой, нафиг, Горбачёв?! Какое ЧП?! Какое радио?! Ты на часы смотришь?! – Он негодовал: ну не совсем же Барклай дурак, чтобы всерьез будить человека по такому поводу!

– У тебя коротковолновый приемник есть? – не обращал тот внимания на раздражение Гоши. – Поймай «Свободу» или «Би-Би-Си», у них сейчас, кажется, всё на русском. В Москве танки, колонны идут на Питер, мы собираемся у меня, на Мойке!

– Да пошел ты! – огрызнулся Гоша и повесил трубку. – Танки… Москва… – ворчал он, пытаясь заснуть. – Барклай! Война давно кончилась! Наши победили. Тебе Горбачёва жалко? Ну пойди и тихо удавись, людей-то зачем будить?..

Только полностью соблюдя ритуал поклонения собственной лени, Гоша собрался и отправился в сторону Мойки. В центре было всё так необычно и занятно! Возбужденные толпы, знамена, перегороженные улицы. Все на полном серьезе ждали танков. Он даже забыл о Барклае, полагая, что тот давно сидит в окопе с гранатой под каким-нибудь Можайском (что, надо сказать, было недалеко от истины), и вспомнил о нем, лишь наблюдая, как сгружают бетонные блоки, воздвигая форпосты вокруг Ленсовета.

С истрепанным борьбой Барклаем он встретился лишь под утро, когда эти укрепления столь же спешно разбирали, словно стесняясь собственного испуга.

В городе наступило затишье перед общегородским митингом.

Уставший Барклай рассказывал немного, был обижен и сосредоточен. Зато скоро объявилась Кирка, которая трещала не умолкая.

С понедельника она вернулась на репетиции своего танцевального ансамбля и сразу угодила в автобус, отправляющийся на чествование блокадников. Но вместо встречи ветеранов окружного госпиталя на Мойке их автобус оказался в водовороте путча.

– Подъезжаем – блин!.. Там народу неадекватного! Улицы перегородили! Все гудят! Динамики орут: «Граждане! Сохраняйте спокойствие, танки в город не вошли!» Анархисты с флагами подбежали, давай по автобусу дубасить: «Ура! Девчонки! Ура! Подкрепление!» Потом какой-то хмырь в пиджаке пришел. «Девочки! Вы согласны с группой добровольцев поехать навстречу колонне псковской десантной дивизии? Видите, какая здесь ситуация?! Нужно объяснять солдатам, что вход танков в город – это кровь! Что приказы их командования незаконны, а действительны только распоряжения правительства Российской Федерации!» Мы-то что?.. Надо так надо! С группой добровольцев оно вроде не так страшно, а то как незаконно из пушки долбанут! В общем, посадили к нам еще эту группу – трех мальчиков с фотоаппаратами, загрузили прокламации, три ящика бутербродов – и вперед! На танки! И вот катим мы такие, десять дур, с тремя фотографами, в катафалке с цветами, а страшно! Даже ржать не хочется… Увезли нас черт знает куда, за Лугу! Там местный народ, наверно, обалдел. Представь, целый автобус баб высовывается и орет: «Скажите, здесь танки не проходили?!» Только на заправке узнали, что колонна еще утром прошла. Мы обратно, ее искать…

Слушая Киркин рассказ, Гоша фыркал с явным неудовольствием. То, как они относятся к армии, он только что видел по бетонным надолбам от Казанского до Мариинского, а девчонок на танки – это можно?!

– Мы вылетаем, орем, – продолжала тараторить Кирка. – «Мальчики! Мы вас любим! Приезжайте в Питер! Только не на танках!». Машка с цветами, я с бутербродами, прокламации под мышкой! Эти в своих танках ни черта не понимают, повысовывались из люков: «Эй! Кто такие?.. Что случилось?! Какой Питер?» Мы орем: «Мы из Питера! Мы вас любим! Не надо вам сейчас в Ленинград! Там баррикады!»

– Место, где колонну нашли, указать сможешь? – перебил Барклай.

Гоша поморщился:

– Барклай! Ты с армией воевать собрался?

– Нет. Тут немного помитингуем, а как они придут, все расступимся, чтобы не мешать! Это они сейчас по кустам забились, потому что народ поднялся! Вот помяни мое слово, если в Москве Белый дом возьмут, в Питере на всех крови хватит!

Кирка чуть не задохнулась от возмущения:

– Это моя колонна! Это я за ними целый день по проселкам моталась! И не дам моих танкистов обижать!

Киркин рассказ, воинственность Барклая – всё заводило Гошу, пробуждая к действию:

– Барклай! Митинг будет на Дворцовой? А мы с тобой по крышам на арку главного штаба выйдем?

– Ну, выйдем, и что? Я выходил. Там, правда, ограждение с колючкой, но пройти можно. И выход на крыши удачный есть, только что с того?..

– А давайте мы над Дворцовой российский стяг поднимем?! Только здоровый, метров на десять! Чтобы до самых отмороженных дошло, что после Москвы им еще Питер штурмовать!

Идея была, конечно, заманчивой.

– Только где мы такой флаг возьмем? – поморщился Барклай.

– В магазине!

– Найти ткань, прошить, еще крепёж… до митинга не успеть!

– Не нужно прошивать! Мы ткань по стене пустим, три полотна, по две лаги на карабинах!

– Там не десять… Пожалуй, все двадцать метров будет! А деньги у кого есть? Я, между прочим, только с гор спустился.

Обсуждение технической стороны было быстрым и гладким. Разногласия появились в идейной сфере:

– Я бело-сине-красный триколор поднимать не буду! – уперся Барклай. – Какое это, к черту, знамя России?! Это торговый флаг. Его Керенский государственным делал да Власов! А я ни того, ни другого не уважаю! Российский имперский штандарт – бело-черно-желтый.

– Что?.. Шибко умный?! – кипела в ответ Кирка. – Да кто знает этот бело-черно-желтый?! А бело-сине-красный давно все признают как знамя российской оппозиции!

– Да кто его признаёт? Был флаг торгашей, стал предателей! Твой триколор после Власова уже никто не отмоет!

– А его отмывать и не надо! Он и так красивый! – кричала Кирка. – Не то что твой заупокойно-имперский! Давай выйдем к Мариинскому или на Дворцовую и посчитаем, каких флагов больше?! Вот и увидишь, «кто признаёт!»

Такой поворот дела Гошу совсем не радовал, воодушевление идеей сменилось тревогой за ее реализацию.

– А может, цвета федерации поднять? – робко попробовал он примирить спорщиков, – пару красных да синий?

– Ага!..

– Видела я такого! К Мариинскому с федеративным флагом приперся. Его самого чуть на британский не порвали! Сдурел, что ли?! – накинулись на Гошу и Кирка, и Барклай. – Ты еще «Слава КПСС» напиши!

– Да сами вы сдурели! «Синий, желтый, красный», выбирают чего-то! В магазине выбирать будете! А если там вообще ни черта нет?! Нам крупно повезет, если хоть что-то на какой-то комплект соберем… Вот что достанем, то и поднимем!

На столь веский аргумент возражений не было.

Оставив недовольного Барклая готовить лаги и прощаться с карабинами, ребята понеслись по намеченному маршруту. Бегать им долго не пришлось. Хоть в магазине, как и предвидел Гоша, ни черта не было, запыхавшаяся Кирка накинулась на перепуганную продавщицу, пытаясь вдолбить ей, чего и сколько им нужно.

– Вы, наверное, пройдите к заведующей, – взмолилась бедная женщина.

Заведующая слушала посетителей с широко раскрытыми от удивления глазами. В несколько обалделой задумчивости она извинилась и надолго покинула кабинет.

– Ну что за черт! – бил копытом Гоша. – Времени и так нет! А тут еще эта коза водоплавающая!

Она объявилась минут через десять, уставившись на ребят более осмысленным, но не менее удивленным взглядом.

– Сейчас пройдите во двор, там машина, Саша отвезет вас на оптовую базу. Там уже отмеряют по двадцать метров плотного тика – белый, красный и есть голубой. Он тяжелый, скажете, отвезет куда нужно.

– А платить здесь или на базе? – испугалась Кирка собственного счастья, а главное, что у неё на него не хватит.

– Как-нибудь рассчитаетесь… а пока спасибо вам, ребята!

– Да вам спасибо… – удивленно протянул Гоша, отругав себя за негативные слова о такой женщине.

Многотысячный митинг был уже в разгаре, когда у подножия питерских крыш, в район реки Мойки, выдвинулась новосформированная группа.

Несмотря на удачу с материалом и ударный труд Барклая, пустившего на лаги каркас старой байдарки, только сборка крепежа и подготовка сегментов заняли более часа. Арку главного штаба должно было накрыть полотнище восьмидесяти метров квадратных, общим весом под шестьдесят килограммов.

Глядя на заготовленный Барклаем чехол от байдарки, Гоша издевался:

– Барклай, ты, как баклан, один эту «люльку» потянешь? И через колючку? Давай, вес дели по-умному!

Флаг упаковали по сегментам. И вот цепь в горном порядке поднималась на штурм арки главного штаба: ведущей шла Кирка, с белым сегментом триколора, за ней Гоша – стропы и синий, замыкал проводник Барклай, с крепежом и красным.

Пройдя по крышам квартал и преодолев ограждения комплекса генерального штаба, с «легкой проходимостью» которых Барклай явно погорячился, они вышли над дворцовой площадью. Митинг уже закончился. Большая трибуна опустела, от нее еще тянулась цепь народа и корреспондентов, редеющая толпа таяла, утекая в направлении Невского проспекта.

Кирка кусала губу от досады: опоздали! И хоть до подъема на арку осталось рукой подать – только крыша здания Ленинградского военного округа, боевое настроение группы резко упало.

– Разворачиваемся здесь! – скомандовал Барклай, сбрасывая снаряжение. – Кирка, ставь карабины! Гоша, крепи концы!

Через несколько минут пятиметровая трехцветная «кишка», растянутая по водосливу, крякнув и хлопнув, полетела вниз.

Торжественно сползающее по стене штаба Ленинградского военного округа трехцветное полотнище снизу отозвалось эффектом взрыва вакуумной бомбы. Редеющая толпа хлынула к Ростральной колонне, опрокинув вытекающий на Невский проспект людской поток. Все камеры разом развернулись, ослепив россыпью вспышек.

– Уходим! – скомандовал Барклай, машинально толкнув вперед Кирку.

Гоша будто остолбенел, оглушенный гигантским потоком энергии, с гулом и свистом ударившим снизу. Казалось, если расставить руки, эта волна подхватит и понесет над городом!

В чувство его привели загремевшие карабины. Кто-то из окон пытался сорвать флаг. Гоша очнулся, вспомнив, что он еще не дома!

Покинуть крышу главного штаба прежним путем уже не удалось. У колючки его повязали крепкие ребята в форме.

К своему пребыванию внутри штаба Ленинградского военного округа у Гоши претензий не было. Если не считать, что пришлось провести четыре часа на неудобном стуле, пока не явился человек в черной морской форме.

– Капитан первого ранга Сергеев, офицер государственной безопасности, – представился незнакомец.

Гоша приготовился к чему угодно, а от пережитого состояния эйфории ему было вообще всё пофиг, но этот офицер ему как-то сразу понравился.

Единственной своей задачей Гоша считал не проболтаться и не сдать кого-нибудь. Он и представить не мог, насколько трудно будет отвечать на самые простые вопросы.

– Как вы прошли по крышам? Можете нарисовать? Почему именно по этому крылу? Вы знали маршрут? Как нашли проход через чердак? У вас есть друзья, знакомые в этом районе? Как вы подготовили флаг? В чем несли? Откуда? Когда купили ткань? Где? Там всегда есть ткань в таком ассортименте?

Гоша постоянно сбивался и путался, с ужасом понимая, что в своем единоличном участии он не убедит и младенца! Но Сергеев не давил, лишь улыбался и переходил непринужденно, даже дружески, к следующим вопросам:

– В который раз были на Кавказе? А в других горах? Тренируетесь в городе? Есть места стоянок или базы? А в горах?

Про это было рассказывать куда проще…

Из здания главного штаба его отправили в другое, не столь отдаленное место, где в чистой светлой комнате с санузлом и умывальником он просидел еще черт знает сколько, потому что вслед за изъятыми альпийским ножом для строп, крюками и плоскогубцами здесь его оставили даже без часов и шнурков.

Тем временем кадры наползающих на дворцовую площадь полотнищ обогнули весь мир. Флаг провисел всего несколько минут, но этого штабу Ленинградского военного округа хватило, чтобы догнать по популярности Пентагон. Как не без ехидства заметил один из иностранных обозревателей: «Стал первым официальным зданием России, где российский триколор можно увидеть не только из окон, но и на крыше!»

С победой демократии освободили и Гошу. Из последнего места отсидки – в районном отделении милиции – его забрала тетка. Его только предупредили о необходимости не покидать место жительства «вследствие возможных вызовов для дачи показаний».

Гоша был счастлив. Лишь тетка всю дорогу ворчала:

– Вот опять! Никто в милиции не сидит, только ему одному надо!

Вскоре вся группа была снова в сборе.

– И что там было? – колотило от любопытства Кирку.

– Ничего! В штабе с гэбешником пообщался, и всё, – честно признался Гоша. – Только возили с места на место.

– Ну а говорили чего?

– Говорили, дело откроют, за незаконное проникновение на особо охраняемый объект в террористических целях, за экстремизм, вооруженное нападение… у меня твой нож изъяли и крюки.

– Да хрен с ними, крюками! – взорвался Барклай. – Ты чего на крыше торчал?! Сказано – уходим, значит уходим!

– А вы чего сбежали?! – огрызнулся Гоша. – Наш флаг так на площади бабахнул! Мы же его реально на весь мир подняли! Подумаешь, отсидели бы за демократию пару дней…

– Во-первых, не подняли, а спустили! – сплюнул Барклай, всем своим видом выражая крайнее неудовольствие и презрение. – Во-вторых, славы захотелось? На сцену иди! Что на крыше-то, как придурку, руками махать?! Да чтобы я еще раз с таким идиотом куда-нибудь пошел… Про нас спрашивали?..

– Не сказал я про вас ничего, был на крыше один – и всё! И потом, какая теперь разница? Разуй глаза – наши победили! Наш флаг везде развешивают, ГКЧП скинули, Горбачёва вернули, демократы у власти! А между прочим, они нам кое-чем обязаны! Да может, нас еще наградят!

– Ага, тебя наградят, – ухмыльнулся Барклай, – орденом с крышку люка! А если узнаю, что ты меня или Кирку сдал, я тебе лично морду набью!

Сомневаться в этом у Гоши не было никаких оснований.

Несмотря на обиду, Гоша тяжело переживал этот разрыв. Он долго обдумывал, как доказать Барклаю, что тот неправ. И очень обрадовался, когда бойкий женский голос в телефонной трубке из Ленсовета сообщил, что его приглашают быть представленным принцу Эдинбургскому! Который с потомками рода Романовых неофициально посещает Петербург. Голос говорил, что члены императорской фамилии, к которым относится и сам принц Эдинбургский, впечатлены его смелой акцией, пожелали встретиться без посторонних и официальных лиц, и через три часа он должен быть на Петровской набережной.

– А можно, я не один приду? Я же не один флаг поднимал!

В трубке пообещали согласовать этот вопрос на месте.

Гоша бросился вызванивать Кирку. Барклаю он звонить не собирался.

На Петровской его с примчавшейся Киркой провели в роскошный дворец с пышной белой лестницей и множеством не менее роскошных позолоченных залов. В том, где их оставила дама из Ленсовета, бродили еще с десяток человек, да за дверью, в которую шмыгнула дама, дурачились два пацана: долговязый, повзрослей, в коричневом пиджаке, разыгрывал бой на шпагах с другим, полненьким, помладше.

На Гошу с Киркой никто не обращал внимания, и пронырливая Кирка, пользуясь этим, разнюхала всё, что можно.

– Вон этот длинный, в коричневом пиджаке, и есть принц Эдинбургский, – шептала она Гоше собранную информацию, – а вон та, за дверью, с мрачным взглядом, сейчас у Романовых самая главная! Она ему, кажется, тетка… а вот эта, с которой та, что нас встречала, разговаривает, – это их гид! Она им их бывшую собственность показывает! Этот дворец до революции тоже Романовым принадлежал, – тараторила Кирка, – представляешь?!

Впрочем, Гоша ее не слушал: от окружающего великолепия у него скрутило живот.

Вскоре дама зычным голосом объявила, чтобы все с фотоаппаратами и камерами покинули помещение, и принялась вместе с гидом строить Гошу с Киркой посреди зала в шеренгу. После громогласного объявления к ним подошел приосанившийся и повзрослевший принц. Гоша не без удивления отметил, что, похоже, они ровесники. Больше никого из Романовых не представляли.

Гид зачитала обращение:

– «Для миллионов людей во всем мире поднятое вами знамя стало символом конца коммунистической эпохи России! А для всех русских людей за рубежом – надеждой на ее возрождение!»

Затем принц шагнул к Кирке (Гоша видел, как та подпрыгнула, будто коснулась горячего чайника) и к нему.

– Поздравляю, – пожал руку принц, – и желаю всегда оставаться с Россией!

На этом церемония закончилась.

Кирка была в восторге. Выйдя на набережную, Гоша уже устал от всех, кому Кирка похвастает знакомством с настоящим принцем!

Настроение Гоши было не таким радужным.

– О чем вы там болтали? И чего ты дергалась? – мрачно спросил он, скорее из вежливости, чем из любопытства.

– Так я же не знала, что он мне будет руку целовать! Мне раньше никогда рук не целовали! Тем более принцы! Я ее теперь неделю мыть не буду! – трещала Кирка. – А ты чего такой мрачный?

– Да что это за прием? – вздохнул Гоша. – Поставили и выставили… хоть бы подарили чего или…

– А что ты ждал? Шубу с барского плеча? Золотой портсигар в алмазах? Или орден с крышку люка? – издевалась Кирка.

– Да нет, зачем мне орден? Я согласен на медаль, – вздохнул Гоша, с грустью вспоминая с какими надеждами он ехал на Петровскую набережную. По дороге он подготовил целую речь, обращенную не столько к принцу, сколько к Барклаю, он хотел перед камерами рассказать всему миру о нем и Кирке и очень надеялся, что сегодняшний день станет днем их примирения!

– Они даже всех фотографов выставили! Значит, и фотографий твоего принца у тебя не будет, – ворчал он. – Да и вообще, могли бы на что и разориться! Барклай Отечеству восемь карабинов со стропами не пожалел! Тоже, знаешь ли, не копейки, а уж Романовым-то сам Бог велел!

Мнение Гоши об этом не изменилось, даже когда Кирка принесла газету с заметкой об их чествовании. Заметка называлась «Герои России».

Следующее напоминание об августе 1991-го тоже нагрянуло с телефонного звонка. Только теперь Гошу разыскивала тетка: сообщить, что у него обыск, и чтобы он срочно мчался домой.

Здесь его ждали четверо мужчин в штатском, разворошенная комната и сложенные на столе вещи, по которым требовались его пояснения. В основном это были карты Северного Кавказа, на которых «горники» отмечают пройденные маршруты, – с разметкой перевалов и записями по привязке к местности. Здесь же был путеводитель туристических маршрутов, подробное описание чечено-ингушских долин со схемами хребтов, дорогами, тропами и кратким описанием населенных пунктов, очень ценный и подробный сборник перевалов Приэльбрусья и еще несколько довольно полезных книг. По ним пояснения заключались лишь в дате и месте приобретения.

Трудней было объяснить наличие дробовика, который Гоша смастерил еще в детстве из отличной толстостенной трубки и пружины с бойком от ригельного замка. В его дворе у каждого мальчишки лежал такой же.

Объяснять это взрослым людям было как-то странно. Каждый первоклашка знал, что хороший дробовик – это тот, который выстрелит с трех спичек и выдержит заряд в пять коробков! Раньше они всем двором ходили стрелять крыс.

Еще хуже дела обстояли с гранулами, заинтересовавшими людей в штатском. Это была всего лишь прессованная толченая сера от спичек: заряды для дробовика. Просто обычная спичечная сера требует слишком сильного сжатия для детонации, повысить детонацию можно бертолетовой солью, которую местная детвора успешно добывала из размоченных пистонов. Гоша обрабатывал ею прессованные заряды, которые теперь тут и лежали, очень похожие на тол. Причем поверить, что эти гранулы – простая сера, запрессованная на этом самом столе, а не нечто привнесенное извне, людям в штатском оказалось совсем сложно. Гоше пришлось даже самому отыскать «машинку» из трубки и двух гвоздей для запрессовки серы.

«У них что, в детстве во дворе серу не прессовали?!» – злился он, видя, с каким глубоким и искренним изумлением разглядывают и упаковывают они каждую гранулу. Изумлять их еще больше теорией детонации у него никакого желания не было, тем более что книжка «Юному фокуснику», где всё это очень доступно прописано, их не заинтересовала.

– Ну, собирайся! – вздохнул, видимо, главный из людей в штатском, когда все «объясненное» Гошино имущество со стола было упаковано в приличных размеров мешок.

– Мне с вами ехать?

– Да я вообще не понимаю, как ты до сих пор на свободе! – заявил тот.

И Гоша вновь отправился проторенным маршрутом с тем же спокойствием и безразличием, с каким в свое время спускался с крыши главного штаба. Конечно, он понимал и уровень угрозы, и шаткость положения, была и досада, что погорел на такой детской ерунде, но теперь это касалось только его, а ему скрывать было нечего. Было даже любопытно – как всё это можно связать с августом 1991-го?

В отличие от обаятельного капитана первого ранга Сергеева новый следователь не вызывал безусловных симпатий. Грубое, мясистое лицо с небольшими круглыми глазками, мощная атлетическая фигура – вот первое, что бросалось в глаза. Еще, пожалуй, не очень опрятная безрукавка, несколько диссонирующая с дресс-кодом этого заведения.

Он сразу выказал Гоше уважение, даже предложил обращаться к нему «просто Николай». Впрочем, Гоше, долго прождавшему допроса, было не до фамильярностей, а ход беседы поражал всё больше и больше.

Сразу удивило отсутствие как дробовика, так и интереса Николая к этой теме. Зато с большим вниманием тот изучал исчирканные карандашом схемы чечено-ингушских хребтов и карту двухгодичной давности – с маршрутом до грузинского поселка Мазери. Тогда они три дня блуждали по хребту, и Гоша отмечал для себя всё, чтобы потом знать, куда не соваться.

Говорить с Николаем было легко: чувствовалось, что он знаком с горами не понаслышке. Особенно тщательно он расспрашивал о верхнем Баксане и перевалах в районе ледника Джайлык.

Еще сильнее Гошу поразили другие вопросы: «Что вы слышали о чеченских родственниках гражданина Барклаева?» и «Как давно вы знаете Киру Иванову?»

Ему официально вручили подписку о невыезде, предупредив о немедленном взятии под стражу в случае ее нарушения или отказа сотрудничать со следствием. На вопрос, в чем его все-таки обвиняют и что ему грозит, Николай с глубоким сожалением и даже сочувствием предположил, что, судя по материалам дела, с учетом изъятого оружия Гоше грозит не менее семи лет.

– Это же полный идиотизм! Бред! Кому сказать, не поверят! – изливал тот душу Кирке. – Страны такой уже нет! Флаг наш уже государственный! А дело есть!

– В чем тебя все-таки обвиняют? – недоумевала Кирка.

– Экстремизм, изготовление оружия и взрывчатых веществ, и сильно подозреваю, этим не кончится!

Барклай пришел сразу, как узнал о Гошиной беде. Пришел буднично, без церемоний, будто и не было года размолвки между ними.

– Ну что, «герои России»? Как выкручиваться собираетесь?

Гоша был готов обнять его и покаяться, признать, что был дураком, что вел себя как сопливый пацан… но встретил Барклая столь же сдержанно и просто, с радостью протянув ему руку.

– Да… Целый год прошел, и вот. Злопамятные, сволочи!

– Не злопамятные они! – ответил крепким рукопожатием Барклай. – Они просто злые, и память у них хорошая! Слушай, – с ходу приступил он к изложению своего проекта, – есть у меня человек, не из последних у Малышева! Давай через него это твое «следствие» прощупаем? Черт возьми! Нынче отмазать ствол в ментовке триста баксов стоит! Ну не из-за дробовика же семь лет сидеть! В крайнем случае, улики потеряют. Малышевские такие проблемы решают, за бабки, конечно.

– А я считаю, надо общественность поднимать! – с жаром вступилась Кирка. – Ведь Гоша реально герой! Как они смогут посадить героя России?! Да я во все газеты напишу! Я всех на уши поставлю! – кипятилась Кирка.