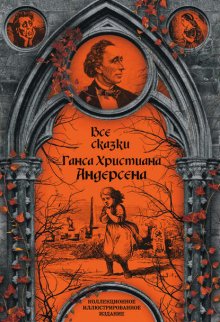

Все сказки Ганса Христиана Андерсена бесплатное чтение

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

Великий сказочник

«Из тех, чье имя кончается на „сен” никогда ничего не выйдет путного», – говорит одна из сказочных героинь Андерсена. Как это ни странно, но Ганс Христиан, мягко говоря, недолюбливал свою фамилию. Для него она была постоянным напоминанием о нищете, беспородности и унижении, которое терпят люди из низших сословий. В Копенгагене, в музее Баккхаз, хранится страница из дневника Андерсена, где писатель убористым почерком вывел длинный столбец с именами знаменитых людей своего времени, чьи фамилии заканчивались на «сен»: Торвальдсен, Якобсен, Хансен, Йенсен и прочие… Этот листок был утешением… или подтверждением, что талантливые люди рождаются как в богатых, так и в бедных семьях.

Однако для большинства людей, окружавших Ганса Христиана, он был человеком невероятно амбициозным и тщеславным, которому удача улыбнулась еще в юности и не оставляла его ни на минуту. Ведь со стороны он казался действительно везунчиком, сумевшим подняться с самых низов общества до его вершины. Если верить английскому писателю Эдмунду Госсе, то «в середине XIX века Андерсен был самым знаменитым человеком во всей Европе». И хотя всю свою жизнь Андерсен совершенно осмысленно шел к славе и признанию, даже он вынужден был удивляться той метаморфозе, что с ним произошла: «Я приехал в Копенгаген оборванным нищим мальчишкой с жалкими пожитками под мышкой, и вот теперь я пью свой горячий шоколад за одним столом с королевой».

Первое признание пришло к Андерсену после романа «Импровизатор», в котором он описал свое путешествие по Италии. Это произведение довольно быстро было переведено на несколько языков, ведь в ту пору не было лучшего чтива, чем заметки путешественника. Тем более что Андерсен вплел их в столь изящную и романтичную канву, что у читателей наворачивались слезы. Казалось, Андерсен достиг, чего хотел. Однажды, когда он был еще мальчишкой, мать спросила у него: «Что же ты собираешься делать?» Андерсен ответил: «Я прославлю твое имя». Но славы было недостаточно. Он верил, что способен на большее, но найти это большее тогда не мог. В письме к своему ближайшему другу Эдварду Коллину он писал: «Даже у самого чистого и спокойного озера есть глубины, о которых не догадывается ни один ныряльщик».