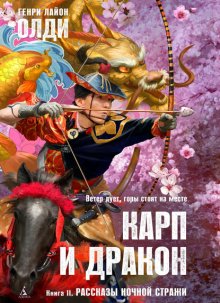

Рассказы ночной стражи бесплатное чтение

«Великая радость – родиться среди людей. Тело наше слабо, но разве мы предпочли бы звериное? Дом беден, но жилью голодных духов он, уж верно, не уступает! Сердцу горько оттого, что оно тоскует, но со страданиями в аду это не сравнить. Поэтому есть чему радоваться – что родились среди людей.»

Гэнсин, «Проповедь в Ёкава»

Пролог

Небо горело над монахом.

Я умираю, понял он. Небо горит, но я больше не вижу в нем пожара, сожравшего мой монастырь. Просто закат, солнце садится за гору. Да, я умру не сегодня. Это утешение?

Вряд ли.

О, храм Изначального Обета, великий Хонган-дзи в Исияма! Злосчастный Хонган-дзи! Счастливый Хонган-дзи, бессмертная птица фушичо[1], восставшая из пепла! Никогда больше я не увижу тебя. И это, вне сомнений, утешение. Я запомню тебя, моя обитель, такой, какой ты была в счастливые годы.

– Западный храм, – сказал демон. Трубка в его руке дымилась. – Прекрасное место, строительство уже завершается. Весной в Западный Хонган-дзи войдет новый настоятель, и это будете вы, святой Кэннё.

– Это буду не я, – ответил монах.

– Почему же? Вам не нравится место? Только скажите, и я построю еще один Хонган-дзи. Если первый мы назвали Западным, второй мы назовем Восточным.

– Ваше великодушие может соперничать только с вашей щедростью. Мне нравится место, выбранное вами. Я восхищен искусством строителей. Моя признательность безгранична.

– Вы по-прежнему питаете вражду ко мне? Не хотите принять подарок? Десять лет – долгий срок, мне казалось, что наша вражда иссякла.

– В моем сердце нет вражды. Все очень просто, Нобунага-сан. Не ищите сложных причин там, где есть простые. К тому времени, как храм будет завершен, я покину вас. Мертвецы не принимают даров, отказ мертвого – не оскорбление. Но мой дух возрадуется, когда в Западном Хонган-дзи воссядет новый настоятель.

– Вы, святой Кэннё, до сих пор зовете меня демоном. Не вслух, нет! Я читаю это в блеске ваших глаз, движении ваших губ. Ведь так?

Князь Ода Нобунага улыбнулся. Лицо его было лицом Акэти Мицухидэ, предателя и убийцы, чье тело князь носил с момента своей гибели в храме Хонно. Улыбка осталась прежняя, из прошлой жизни. Эта улыбка заставляла трепетать друзей и содрогаться врагов. Сейчас, когда Нобунага обрел титул сёгуна, всякий падал ниц, завидев лишь тень улыбки военного диктатора Чистой Земли.

Всякий, да. Но только не монах, над которым горели небеса.

– Это так.

Чай остыл, но Кэннё сделал глоток. Горло саднило, вчера монах простудился во время медитации. Никогда раньше болезнь не смела приблизиться к Кэннё, когда он медитировал. Все однажды происходит впервые: и жизнь, и смерть.

– Вы правы, я зову вас Демоном-повелителем Шестого неба. Я зову вас так в память о великих годах. Я сам дал вам это имя, мне оно ближе всего.

Демон взял свою чашку. Чайный набор был сделан из пористой, грубо обожженной глины безымянным мастером, рожденным в Кути. На чайнике, если не вглядываться, можно было разобрать контур горы с белой вершиной. Стоило всмотреться пристальней, и гора исчезала, превращаясь в бессмысленный набор черточек и выпуклостей. Люди полагали, что это Фудзияма. Монах знал: это Акаяма, Красная гора, где ему явился будда Амида; знал это и демон.

Случайный человек отдал бы чашки с чайником слугам, побрезговав грубостью работы. Знаток отдал бы за этот набор годовое жалованье самурая среднего ранга.

– Мне тоже, – демон рассмеялся. Лицо его сейчас походило на боевую маску. – Представляете? Это имя напоминает мне о молодости. Проклятый Акэти! Ему стоило убить меня пораньше. Нет, тело пришлось мне впору, жаловаться было бы неприлично. Хорошее, крепкое тело, закаленное в походах. Но он украл у меня шесть лет жизни! Моему духу пятьдесят восемь лет, а телу шестьдесят четыре. Вам знакома эта песня?

Князь вернул чашку на поднос. Пальцы Нобунаги задвигались, отбивая ритм, словно воздух превратился в барабан.

- – Человеку суждено

- Жить под небом лишь полвека,

- Наш бренный мир – сон…

Монах поднял взгляд к пламени заката. Подхватил, стараясь не закашляться:

- – Наш бренный мир – сон,

- Напрасный обман,

- Жизнь дается нам один раз,

- Весь мир подвластен смерти…

Они сидели на склоне, под открытым небом. Настоящие холода еще не наступили, но трава пожухла. Выше росли сосны, скрученные в замысловатые узлы, и молодые клены. В соснах, не желая мешать беседе, прятались телохранители: те, кто пришел с Кэннё, и те, кто явился с князем. Их было легко различить: молодые самураи охраняли жизнь сёгуна, старики сопровождали монаха. Кэннё не менял телохранителей с того дня, когда впервые увидел будду Амиду. Зачем? Кто поднимет руку на святого бодисаттву[2], чьим молитвам внимает будда? Да и вообще, кому взбредет в голову покушаться на обитателя Чистой Земли, зная, что убитый воскреснет в убийце? Собственно, в молодости и боевом умении княжеских самураев тоже было мало проку. Так, дань высокому положению.

Телохранители Кэннё присутствовали при явлении будды. Если монаху временами казалось, что он видел сон, а может, сошел с ума, один взгляд на охрану – на старость, утратившую смысл существования – да, этот взгляд возвращал его в реальный мир.

– Моему духу сорок девять лет, – сказал монах, закончив песню. – Моему телу сорок девять лет. Человеку суждено жить под небом лишь полвека. Я – живое подтверждение этих стихов, Нобунага-сан. Я скоро умру, можете в этом не сомневаться. Вы же проживете еще немало лет.

– Сколько? – быстро спросил демон.

– Не знаю.

– Не знаете или не скажете?

– Не скажу. Могу лишь дать совет: не задерживайтесь с объявлением наследника. Еще лучше, если вы передадите титул сёгуна до конца года. Ваш сын, молодой господин Нобукацу, вполне способен принять бремя правления. Нобунага-сан, вы проживете достаточно, чтобы поддержать его на первых порах мудростью и опытом. После вас рядом с ним останутся смелые полководцы и мудрые советники. Это все, что я открою вам.

– Прекрасное время, – ответил демон, любуясь кленами.

– Вы правы, – согласился Кэннё.

Еще вчера желтые, листья кленов стремительно краснели, тронутые зябким северным ветром. Некоторое время монах и князь молчали, отдавая дань традиции момидзи-гари – охоте за кленовыми листьями. Наслаждение от прекрасного зрелища усиливалось тем, что между кленами тут и там росли высокие рябины, чьи листья тоже были желтого и красного цвета.

– Западный Хонган-дзи, – демон взмахнул рукой, словно указывая направление. – Люди будут приходить к новому храму, чтобы взглянуть на осенние клены. Впрочем, я больше люблю проводить это время года в ущелье Сандан. Зарево из листьев бушует на фоне пяти водопадов, напоминая мне эпоху великих битв. Листва плывет по течению, окрашивает реку кровью. Вам известно, что один из водопадов Сандана зовется Вратами Дракона?

Монах кивнул.

– Если вы и впрямь решили умереть, святой Кэннё, я поставлю настоятелем Хонган-дзи вашего сына. Какого из двух?

– Младшего, – без колебаний ответил монах. – Хочу вас предупредить, Нобунага-сан, что старший не уступит без сопротивления. Полагаю, он захватит место настоятеля, даже если в завещании я укажу младшего. Понадобится ваше вмешательство – ваше или вашего наследника.

– Можете не сомневаться, почтенный бодисаттва. Я исполню вашу волю в точности. Настоятелем Западного Хонган-дзи станет тот, кого вы назвали мне. Как мне поступить со старшим сыном?

– Водопад, – монах откинулся на подушки. Спина болела, сидеть было тяжело. – Врата Дракона, да?

Смех демона был ему ответом.

– От вас ничего не скроешь, святой Кэннё. Да, я учредил службу Карпа-и-Дракона. Ее обязанностью будут дела, связанные с подтверждением фуккацу. Также дознаватели и архивариусы займутся разбирательствами по поводу случаев, заслуживающих особого внимания. Вы видите своего старшего сына во главе этой службы?

– Благодарю вас, Нобунага-сан. Ваша проницательность выше любых похвал.

– Моя проницательность ничто перед вашим прозрением. Люди станут приходить на вашу могилу, возжигать благовония и просить вас снизойти к их просьбам.

– Нет, не станут. Я умру здесь, в Акаяме, мой прах развеют над морем. Только настоятель храма Вакаикуса и его преемники будут знать об этом, да еще вы. В алтаре поставят табличку с моим детским именем Коса. Вряд ли она кого-нибудь заинтересует. Если хотите, сделайте мне ложную могилу в Западном Хонган-дзи. Пусть люди приходят, пусть просят. Мне все равно, мой дух не услышит их просьб. Я хочу покоя, Нобунага-сан. Я знаю, что покой – иллюзия, и все равно хочу. Надеюсь, вы простите мне эту слабость. Вы победили, демон-повелитель. Вы разбили врагов и меня в том числе, вы основали сёгунат и династию. Я ничем не могу вам помешать, не могу и не имею такого желания.

Кэннё наклонился вперед, борясь с болью в спине:

– Это ли не победа? Я признаю свое поражение.

– Вы победили, бодисаттва, – после долгого молчания ответил демон. – Я умер и воскрес в новом теле. Это случилось благодаря дару будды, который был ниспослан вам, не мне. Войны прекратились, убийства прекращаются, и это ваша заслуга. Это ли не победа? Я признаю свое поражение.

– Если мы оба победили, – спросил монах, – откуда взяться поражению?

Князь взял пустую чашку, повертел в руках.

– Вот мы сидим с вами, демон и бодисаттва, – казалось, весь мир сошелся для Оды Нобунаги в этой чашке. – Я вынужден быть демоном, преисполненным силы и гнева. Таково мое положение и обязанности. Вы вынуждены быть бодисаттвой, источником милосердия и сострадания. Таково ваше положение и обязанности.

– Кто же нас вынудил к этому?

– Мы сами, кто еще? Я не знаю никого сильнее нас самих.

Каждую последующую осень, в те дни, когда листва кленов из желтой делается красной, князь Ода приезжал в Акаяму. С малой свитой он шел в храм Вакаикуса, садился у алтаря, где для него заранее выставляли табличку с поминальным именем Коса, и молчал. Намолчавшись вдоволь, бывший сёгун отправлялся туда, где росли сосны, скрученные в узлы, и рябины с двуцветными кронами. Там он пил чай в одиночестве.

– Если мы оба победили, – спрашивал Ода Нобунага, глядя в небо, – откуда взяться поражению?

И отвечал сам себе:

– Да откуда угодно!

Таких поездок ему выпало шесть.

Повесть о стальных мечах и горячих сердцах

В каждом человеке живет зверь. Хищный, беспощадный, далекий от милосердия. Он будет убивать, если голоден, ибо все есть пища. В каждом человеке живет будда. Он оправдает этого зверя, что бы тот ни совершил, ибо все есть иллюзия. В каждом человеке живет судья. Он осудит этого зверя на казнь и муки, если увидит его в другом человеке, ибо все есть преступление, кроме совершенного нами.

Эти трое снятся мне по ночам.

«Записки на облаках»

Содзю Иссэн из храма Вакаикуса.

Глава первая. Мертвец, демон и я

1. «Белые слезы неба»

Редкие снежинки кружились в ночи. Снежинки? Гейши, танцующие перед знатными клиентами. Морозный воздух был прозрачен до звона. Повсюду сверкали искры, дети ущербной луны. На углу Оониси, Большой Западной улицы, и безымянного проулка, стиснутого с обеих сторон глухими заборами, старшина караула Торюмон Хидео задержался, желая полюбоваться изысканным зрелищем. В свете фонаря, что нес стражник Нисимура, возглавлявший караул, снежинки смотрелись иначе. Казалось, масло, горящее в фонаре, вытапливает из них все очарование.

Лисий хвост отсвета, заметавший путь стражников на снегу, втянулся за угол. Стих мерный скрип удаляющихся шагов.

– Хидео-сан?

– Иду.

Старшина испытал легкий укол раздражения и нахмурился, досадуя на самого себя. Это служба. Обязанность патруля – ночной обход квартала. Негоже командиру отвлекаться на всякие глупости, теряя из виду подчиненных. Икэда его окликнул? Икэда прав. А он, Хидео, неправ и раздражение его недостойное.

Вывернув из-за угла, он поднял ладонь, защищая глаза от света.

– Что-то заметили?

– Нет, ничего.

– Идем дальше.

Проулок был узкий – едва-едва двоим разминуться. Протискиваться вперед старшина не стал. Первым, как и раньше, топал Нисимура Керо с фонарем, за ним – Икэда Наоки; Хидео – замыкающий. Холод покусывал нос и щеки, вынуждая кровь приливать к лицу. Холод – и стыд, который преследовал Хидео уже больше месяца. Да, в том, что произошло, нет его вины. Иди речь только о нем, новое назначение его бы нисколько не смутило. Но при чем здесь товарищи по службе?

Конечно, господину Хасимото виднее. На то он и начальник городской стражи.

Переговоры между сенсеем Ясухиро и господином Хасимото успешно завершились в конце осени. Если быть точным, почти завершились. Разумеется, Хидео делал вид, что знать не знает о регулярных встречах двух уважаемых людей, а если и слышал что-то краем уха, то его совершенно не интересуют досужие слухи. Он даже убедил в этом самого себя. Но последняя встреча, которая должна была подвести итог переговорам, долгим и деликатным…

Она не состоялась.

Ясухиро Кэзуо на нее не явился, что было совсем не в духе сенсея. Господин Хасимото проявил достойную всяческого уважения выдержку, ожидая, когда глава школы, принеся подобающие извинения, назначит новую встречу. Извинения от имени отца в итоге принес сын сенсея Цуиёши – похоже, молодой мастер сделал это по собственной инициативе, желая сохранить отцу лицо.

Новую встречу сенсей не назначил.

Ясухиро-старшего как подменили. Внук Хидео… то есть, сын рассказывал… Старшина сморщился от досады. За прошедшие шесть месяцев он приучился думать о себе как о мужчине. О жене он тоже теперь думал правильно, тем более, что для этого имелось обстоятельство, весьма способствующее верному ходу мыслей. А вот с Рэйденом путался, называя парня то сыном, то внуком.

Не вслух, конечно. За своим языком старшина караула следил с особой тщательностью.

Короче, что бы ни происходило с Ясухиро-старшим, господин Хасимото устал ждать. Он принял решение и перевел Торюмона Хидео с заставы на Северном тракте в ночную городскую стражу: патрулировать квартал, примыкающий к порту, через две ночи на третью.

С одной стороны, это был тонкий намек сенсею, если тот одумается. Неужели вы, Ясухиро-сан, так мало цените человека, которого хотели заполучить в свое додзё? Вот, полюбуйтесь, к чему привела ваша необязательность! Бить ноги по ночам в портовых закоулках – это вам не досмотр путников на тракте. С другой стороны, начальник сохранил за Хидео прежнюю должность и жалованье. Это был знак старшине: лично вы, Хидео-сан, ничем передо мной не провинились. И наконец, новый распорядок дежурств позволял с легкостью совмещать службу и занятия в додзё семьи Ясухиро, если переговоры двух высоких сторон в итоге завершатся к общему удовольствию.

Мудрость господина Хасимото смущала старшину караула лишь одним. Вместе с ним в ночную стражу перевели и его сослуживцев по заставе. Да, с сохранением должности, жалованья и выслуги. Но, как уже говорилось, бить ноги по темноте…

Хидео чувствовал себя виноватым. Понимание, что он не в силах повлиять ни на поведение сенсея Ясухиро, ни на решение господина Хасимото, утешало слабо. Слабо? Совсем оно не утешало.

Проулок вывел их к причалам.

Тихо, пусто. Стылое море отблескивает лунным серебром. У пристани качаются на пологой зыби пришвартованные лодки. Шелест волн подчеркивает безмолвие зимней ночи, объявшее мир. Снег тонким слоем припорошил причалы. На девственной белизне темная груда тряпья выглядит особенным уродством.

Почему снег не присыпал эту кучу? Не потому ли, что она появилась здесь совсем недавно?

– За мной!

Хидео решительно направился к подозрительному тряпью. И остановился, не дойдя до цели пары шагов. Сопевший над ухом Нисимура поднял фонарь повыше. В рыжеватом свете груда обрела очертания человеческого тела. Налетел порыв ветра, пламя в фонаре дрогнуло. Хидео на миг почудилось: человек, распростертый на снегу, шевельнулся.

Нет, показалось.

Грубый балахон подпоясан разлохмаченной веревкой. Раскинутые в стороны ноги обмотаны грязными лохмотьями. На одной – ветхая сандалия из соломы. Вторая сандалия валяется рядом. Левая рука безвольно откинута в сторону. Правая вцепилась в балахон на груди, под самой шеей. Пальцы судорожно скрючены.

Взгляд прилип к этой руке. Взгляд не желал подниматься выше. Пришлось сделать над собой усилие. Вокруг шеи и головы покойника растеклась глянцево-бурая лужа. Кровь. Много крови. Горло человека было рассечено надвое: в плоти зияла черная расселина.

Лицо?

Лица у трупа не было. Тряпка, намотанная на голову мертвеца, частично размоталась, открывая взгляду серую морщинистую плоть.

– Каонай! – выдохнул Икэда.

– Да, – подтвердил старшина. – Это безликий.

И с облегчением перевел дух.

Каонай – не человек. Таких убивать дозволено. Никакой ответственности перед законом, а главное, никакого фуккацу. Тем не менее, убивают каонай редко. Брезгуют. Да и зачем? Если что не так, всегда можно отходить безликого палкой или плетью. Пусть знает свое место, выкидыш кармы! Еще руки об такого марать…

Кто-то не побрезговал? Его дело. В любом случае, убийство каонай – не преступление. Ничего не произошло, обход вскоре продолжится.

– Что делать будем, Хидео-сан?

– Сейчас я напишу записку. Нет, две записки.

Хидео подышал на озябшие руки, полез в сумку, где хранил письменные принадлежности. У старшины караула они всегда должны быть при себе.

– Кому? – удивился Икэда.

– Для начала, в службу Карпа-и-Дракона.

– Зачем, Хидео-сан?

Старшина не ответил, занятый письмом. Зимняя, она же «походная» тушь более густая. Ее замешивают на масле с добавлением желе из водорослей, чтобы не замерзала. Писать такой тушью сложнее, чем обычной летней. Тут не до разговоров.

Закончив, Хидео помахал записками в воздухе, а когда тушь застыла, вручил листки сослуживцам.

– Эту оставить при теле.

– Для кого?!

– Для уборщиков трупов.

– Они же неграмотные!

– Отнесут своему старосте, он прочтет. Я написал, чтобы тело не сжигали до часа Лошади[3].

Не скрывая раздражения, Нисимура переводил взгляд с записки на труп и обратно. О брезгливости Нисимуры в страже ходили легенды. Наконец он поставил фонарь на снег и присел на корточки рядом с телом – так, чтобы ни в коем случае не коснуться мертвеца или, того хуже, не замараться в натекшей вокруг крови. Записку, сложенную вдвое, Нисимура ухитрился вставить меж скрюченных пальцев покойника, не дотронувшись до них. Листок накрепко застрял в мертвых пальцах. Порывы ветра, налетая с моря, трепали его, но вырвать не могли. С темного неба продолжали сыпаться снежинки, колкие и сухие.

Не размокнет, решил Хидео.

– Вторую записку на обратном пути отдадим страже у входа в правительственный квартал. Икэда-сан, займитесь. Скажите, пусть передадут чиновнику Карпа-и-Дракона.

– Какому?

– Любому. Первому, кого увидят с утра.

– Слушаюсь, Хидео-сан!

Икэда был рад, как дитя, что ему досталась вторая записка. Оскверниться прикосновением к мертвецу? Лучше вспороть себе живот! Да, ему придется дать изрядный крюк, возвращаясь домой с дежурства, но это лучше, чем иметь дело с дохлым каонай!

Что во второй записке, а главное, при чем тут служба Карпа-и-Дракона, Икэда не спросил. С какой стати достойному стражнику интересоваться чем-то, касающимся безликой падали? Вот еще!

От трупа к портовым складам уходила цепочка следов. Хидео пригляделся. Следы были от деревянных гэта: короткие парные полоски, стежки черных ниток на белом покрывале. Десять шагов, одиннадцать. На двенадцатом шагу убийца остановился, прямо в снегу вывел иероглифы; наверное, палкой.

- Пали на землю

- Белые слезы неба.

- Скрип под ногами.

Хидео махнул рукой:

– Идем. Здесь больше делать нечего.

К складам они не пошли. Там есть свои сторожа, это их территория. Да и зачем? Убийца каонай – не преступник. Не вор, не контрабандист, не мошенник. Может, это один из складских сторожей. Убил, вернулся на свой пост и продолжил нести службу.

Ветер стих, едва ночная стража отдалилась от моря.

2. «Скажут, ваш мертвец или не ваш»

Холодно.

Проснуться зимой – худшее из зол.

«Зимою – раннее утро, – повторял настоятель Иссэн, цитируя записки какой-то придворной дамы. Имелось в виду, что раннее зимнее утро достойно всяческих восторгов. – Свежий снег, нечего и говорить, прекрасен. Белый-белый иней тоже.»

Я удивлялся. Спрашивал у старика, в своем ли уме восхищенная дама. Иссэн пожимал плечами. Отвечал, что не знает, поскольку дама скончалась давным-давно. Замерзла, уверяю вас. Окоченела во дворце, испытывая тонкие чувства. Свежий снег прекрасен, надо же! В моей комнате окон нет, но я чую спиной и ягодицами, что двор замело. Снег подступил к стенам, обложил сугробами доски и камень. Пушистые шапки висят на деревьях.

Бр-р-р! Едва пошевелюсь, кожу стягивает узлами даже под одеялом.

– Но чудесно и морозное утро без снега, – бормочу я синими губами. Восторг дамы въелся в память намертво, помню до последнего слова. – Торопливо зажигают огонь, вносят пылающие угли – так и чувствуешь зиму…

Никто не зажигает, никто не вносит. Так и чувствую зиму!

– К полудню холод отпускает…

Ну да, конечно. До полудня еще дожить надо.

– И огонь в круглой жаровне гаснет под слоем пепла, вот что плохо!

Тут мы с дамой единодушны. Вот что плохо! Дом наш отапливается одним-единственным очагом в комнате родителей, ко мне его тепло если и добирается, то лишь в моем воображении. Дрова жечь нельзя, угорим, приходится жечь древесный уголь, а он дорог. Матушка с отцом, когда он не в патруле, спят, прижавшись друг к другу. Мне прижиматься не к кому, у нас даже кошки нет. Раньше я ставил в ногах переносную жаровню, только сплю я беспокойно. Как-то опрокинул, чуть дом не спалил. Теперь с вечера нагреваю камень в очаге, заворачиваю в старое одеяло, кладу себе под бочок.

Жаль, остывает быстро.

Хорошо сёгуну! У него, болтают, даже в уборной два очага с крышками из металла. Почему два? Так ведь и кабинок две, для большой и малой нужды. Стану сёгуном, поставлю третий очаг. И третью кабинку. Зачем? Прятаться, чтобы просители не докучали.

– Никогда не думала, что буду спать с женщиной…

Это не я. Это матушка. Отец вернулся из патруля, зашел в спальню. Я слышу матушкин голос, он звучит глухо, но вполне отчетливо.

– Я тоже, – отвечает отец.

Я знаю, о чем они. Я не хочу об этом думать. Отец есть отец, у него даже грамота есть. Мало ли, кто когда был бабушкой? Если грамота, значит, отец. И мама от него беременна, уже не скроешь. Живот тыквой торчит. Будет у меня весной братец или сестра.

И кошку заведу, греться.

Сбрасываю одеяло, еле сдерживаясь, чтобы не завизжать. Сажусь рывком, тянусь за ватной накидкой. Сплю я одетым, только все равно не спасает. Ладно, пойду на двор, разгоню кровь.

У колодца умывался отец. Голый до пояса, слово чести! Склонился над лоханью, фыркает, плещет водой в лицо. Хорошо, что у нас есть свой колодец. Иначе пришлось бы идти к общему, за три дома от нашего. Там с утра толкотня: моются, полощут рот, хозяйки сплетничают, тащат ведра с водой. Зазеваешься, обольют на ходу.

Вода во второй лохани, стоявшей рядом с отцом, взялась льдом. Я ударил кулаком, лед брызнул во все стороны. Раздеться, как отец? Нет уж, дураков нет. Осторожно смачивая ладони, я протер щеки, лоб, нос. И заорал, как резаный, потому что отец набрал полные пригоршни воды…

Короче, вы поняли, что он сделал. Всю мою сыновнюю почтительность как ветром сдуло. Так бы и врезал по шее! Хорошо, что у калитки закричали:

– А кому каши? Вкусной бобовой каши?

Это разносчик Фумико. Его и видеть не надо, по запаху узнаешь. Перебродившая каша из бобов пахнет так, что за десять шагов в нос шибает.

– Возьми каши, – велел отец. – И бобового отвара.

И бросил в спину, когда я кинулся к калитке:

– Мать рис варить будет. Принеси сухой растопки.

– Соленья остались? – крикнул я в ответ, расплачиваясь с Фумико.

– Остались, не надо.

– Или взять? Про запас?

– Не надо.

– Тертой редьки?

– Хватит! Мы что, княжеского рода?

И добавил громко, чтобы услышал и я, и разносчик:

– Для человека низкого ранга является большой ошибкой иметь жену и детей…

Цитата, наверное. Мудрость древних. Не мог же он так думать, в самом деле! Он хоть и отец, а все-таки бабушка.

Когда я отнес еду в дом и снабдил матушку растопкой, отец все еще стоял у колодца. Меня ждет, понял я. Хочет поговорить с глазу на глаз.

– Безликого убили, – без обиняков сообщил он, хмурясь. – Сегодня ночью.

Я похолодел. Да, зимой похолодел, на морозе. Чуть в ледышку не обратился.

– Мигеру?!

– Цел твой Мигеру, в сарае сидит. Мог бы, кстати, дров нарубить, раз слуга. Другой безликий, чужой. Мы во время обхода на труп наткнулись. Я Икэду в правительственный квартал отправил, с запиской для вашей службы. Просил выяснить, а дальше как получится.

– Что выяснить? Что получится?

Отпустило. Ф-фух, не Мигеру. До остальных каонай мне дела не было.

– Скажут, ваш мертвец или не ваш.

– В смысле?

– Не из кандидатов ли в слуги?

– А-а… Я сам выясню.

Выяснять не понадобилось. Когда после завтрака я вышел из дому, у забора уже приплясывал мальчишка-посыльный. В записке, которую он принес, секретарь Окада уведомлял моего отца, что убитый каонай не имеет отношения к службе Карпа-и-Дракона.

3. «Да, младший господин!»

– Ваш слуга делает успехи.

Старший писец Шиничи был в хорошем настроении. Когда такое случалось, он всегда подшучивал над Мигеру – я это давно заметил.

– Рад слышать, Шиничи-сан. И каковы они, позвольте узнать?

В кладовке, куда Мигеру отправился за жаровней и запасом угля, воцарилась тишина. Похоже, каонай навострил уши.

– Успехи? О, они потрясают воображение! Он уже пишет быстрее ползущей улитки! Уверен, скоро его варварское перо сможет догнать черепаху. Кстати, ошибок он теперь делает не больше, чем Хитроумный Морио.

Все засмеялись. Я тоже рассмеялся за компанию, хотя понятия не имел, кто этот Хитроумный Морио. Писцы поминали его не впервые, при этом они всякий раз веселились от души. А я стеснялся спросить, о ком речь, и чем этот Морио знаменит.

Подозреваю, тем, что дурак редкостный.

– Вы слишком добры к моему слуге, Шиничи-сан. Вот бы устроить состязания в каллиграфии между ним и Хитроумным Морио…

Мои слова потонули в дружном хохоте.

– Состязания! – стонал от смеха молодой Макото.

– В кха-кха-кхалиграфии! – толстяк Ринджи аж закашлялся.

– С Хитроумным Морио!

– Эту шутку надо запомнить!

– Да вы острослов, Рэйден-сан!

– Весельчак!

Кажется, я прославился.

– Рад, что доставил вам удовольствие. Боюсь, теперь мне пора заняться делами.

– Разумеется, Рэйден-сан!

– Удачного вам дня!

Спрошу про Морио у архивариуса Фудо. Иначе скоро пойдут байки про Хитроумного Рэйдена.

В коридоре я столкнулся с дознавателем Куродой. Ответив на мой поклон, он вихрем унесся прочь в сопровождении своего слуги-каонай. Из-за двери дознавателя Исибаси доносились голоса: один – строгий и властный, другой – растерянный и заискивающий. Похоже, там шел допрос. Все делом заняты, один младший дознаватель Рэйден…

Мигеру разжег жаровню в моем кабинете и вернулся к писцам – догонять черепаху. Я развернул третий из дюжины свитков, выданных мне Фудо: два я уже успел прочесть. Что тут у нас?

«Архив управления службы Карпа-и-Дракона в городе Акаяме. Нетипичные случаи фуккацу. Только для дознавателей.»

Укутав ноги казенным одеялом – двойные носки не спасают от холода, если сидеть без движения – я придвинул жаровню поближе и принялся за чтение. Фудо советовал представлять себя на месте дознавателя, который вел дело. Сопоставлять факты, делать выводы, прикидывать свои дальнейшие действия – и лишь потом читать дальше, узнавая, что в итоге выяснилось.

В первых двух делах я не преуспел. Окажись я на месте дознавателя, я бы их с треском провалил.

Красный О́ни[4] метнулся в сторону с такой резкостью, что я на миг потерял его из виду. Вслепую отмахнулся малой плетью, развернулся – и запястье левой руки обожгло как огнем. Когда бы не перчатка из толстой кожи, я бы не удержал рукоять. Моя большая плеть с басовитым гулом ударила вдогон, завершая круг, но Красный О́ни снова увернулся. Настоящий демон, и тот, наверное, двигался бы не так быстро. Прорези маски сужали обзор, я едва успевал за ним следить.

Случалось, что и не успевал.

С отчаянностью самоубийцы я завертел «ветви ивы». Красный О́ни отступил, не ввязываясь в грубую схватку, скользящим шагом двинулся по кругу. Он вынуждал меня все время поворачиваться, не позволял броситься в атаку. Я уже знал: там, куда я устремлюсь, его не окажется. Ладно, будем махать в перехлест – у моей ивы ветви гибкие, к стволу так запросто не прорваться.

Шаг. Поворот.

Словно передразнивая меня, Красный О́ни накручивал свои плети в той же самой манере, но по малым кругам. Поверить его медлительности мог только глупец. Я следил за каждым движением – и все равно проморгал момент, когда он прекратил играть со мной. Правую руку рвануло так, что я едва не заорал. Плеть Красного О́ни плотно захлестнула запястье, «ветви ивы» беспомощно опали, склонились к воде. Я превратился в рыбачью лодку, игрушку бури. Шторм подхватил меня, понес на скалы. Все, что я мог сделать, это вскинуть левую руку, разворачивая плеть рукоятью вперед.

«Стрела бога грома».

Моя стрела!

Торец рукояти целил в лоб Красному О́ни. Целить-то он целил, да вот незадача – когда лоб был уже близок, «стрела» угодила в железные тиски чужих пальцев. Я рванул плеть обратно, и пол додзё выскользнул у меня из-под ног. Грохот вышел изрядный – казалось, мой небесный покровитель, разгневавшись на земного Рэйдена, ударил в барабан.

Из меня вышибло дух, даже охнуть не получилось.

– Достаточно, – Ясухиро Цуиёши снял маску. – На сегодня хватит.

Я тоже снял маску. Сел на пятки, поклонился, коснувшись лбом досок предательского пола. Спина болела, в голове плясали черти, но я старался не подать виду, что разбит, как дряхлый старикан.

– Это огромная честь для меня, младший господин!

– Что именно? Захват запястья? Бросок?

– Поединок с вами! Я и надеяться не смел…

– Я, в отличие от вас, смел. И до сих пор надеюсь.

– Позвольте спросить, на что?

– На то, что вы извлечете из нашей встречи ряд уроков.

– Благодарю, младший господин! – я снова коснулся лбом пола. – Ваше мастерство делает мои ошибки очевидными!

Вырвать обе плети. Отсушить руку или ногу. Исхлестать, как ему заблагорассудится. Без сомнения, Цуиёши мог сделать все это в любой момент – десятком самых изысканных способов, на выбор. Вместо этого сын сенсея позволил мне проявить мои умения (более чем скромные) и осознать промахи (более чем грубые).

Этот опыт не имел цены.

– Ваша ива посредственна, – бросил Цуиёши, распуская шнуры и стягивая с себя защитный доспех. – Громовая стрела, напротив, весьма недурна. Хотя нет, «весьма» – это слишком. Просто недурна, этого достаточно.

– Вы слишком добры ко мне, младший господин!

Ива посредственна, стрела недурна. Остальное, ясное дело, вообще никуда не годится. Я тоже стащил с себя доспех и шлем. Аккуратно развесил все по местам: свою амуницию и ту, что носил Цуиёши. Услужить сыну сенсея – не позор, а обязанность.

– Погасите лампы, Рэйден-сан.

– Да, младший господин!

В додзё оставались только мы. Всех остальных Цуиёши отпустил: поздно, темень на улице. Мне сын сенсея предложил задержаться для учебного поединка. Что я испытал при этом? А вы как думаете? Я прямо захлебнулся от радости и гордости – так тонет неопытный пловец, упав в бурную реку. Честь, великая честь! Наконец-то мои старания оценили по достоинству! Когда же я вынырнул на поверхность реки, чихая и кашляя, то вдохнул свежий воздух и быстро протрезвел. Торюмон Рэйден! Болван глиняный! Кто ты такой, чтобы Ясухиро-младший, истинный мастер, предлагал тебе поединок без свидетелей? На ночь глядя, в пустом додзё?!

Плыви к берегу, тупица. Думай: зачем все это?

Размышляя над причинами, толкнувшими Цуиёши на сей странный поступок, я надевал доспех и судорожно выбирал: как мне правильно именовать моего внезапного противника в сложившейся ситуации? Так, чтобы соблюсти все приличия? Сенсеем? В школе сенсей – Ясухиро-старший, отец Цуиёши. Не важно, что он уже больше месяца не заходит в зал, а занятия ведет его сын. Мало ли какие дела отвлекают главу школы? Лично со мной Цуиёши весь этот месяц не занимался. Так, сделал мимоходом пару замечаний. Как я ему тогда отвечал? «Да, сенсей! Спасибо, сенсей!» Помнится, я и Кубо-второго сенсеем называл. В отношении меня тут каждый второй – сенсей, а мастер Ясухиро – всем сенсеям сенсей.

И что? Никто из них не изъявлял желания учить меня персонально. Никто из них не считал меня достойным. Цуиёши тоже не считает. На этот счет у меня нет никаких сомнений. Значит, обучение – дело десятое. Первое дело скрыто за ширмой, сидит да помалкивает.

Нет в додзё ученика и сенсея. А кто есть?

Буду звать Цуиёши младшим господином, решил я. Все верно: он и господин в этом доме, и младший. А если умен, как я о нем думаю, значит, поймет намек без лишних слов. Спасибо за науку, младший господин, теперь говорите, зачем я вам понадобился на самом деле.

Гася масляные лампы одну за другой, я ждал первого удара. Сочтите меня излишне самоуверенным, запишите в наглецы, но я полагал, что в новом поединке не уступлю сыну сенсея.

Глава вторая. Смерть на перекрестке

1. «С ним такое уже случалось?»

Ясухиро-младший стоял у дверей. Обуться и покинуть додзё он не спешил. Горела последняя лампа у входа, в ее свете Цуиёши выглядел суровым и задумчивым.

– Вы не слишком торопитесь, Рэйден-сан?

– Мне некуда спешить.

– Тогда я бы попросил вас задержаться.

Сейчас он явственно демонстрировал, что обращается ко мне как самурай к самураю. Отношения учителя и ученика покинули нас. А кто я, если не ученик? Когда Торюмон Рэйден не ученик – он младший дознаватель службы Карпа-и-Дракона, вот кто.

– С радостью, Цуиёши-сан.

Хочет попросить меня об одолжении? О чем-то, имеющем касательство к службе? Если так, наш первый поединок может считаться взяткой или нет? Кстати, против взяток я ничего не имею: получать их приятно, а давать полезно. И законом не запрещено.

Просто интересуюсь.

– Как вы считаете, Рэйден-сан, забота о родителях – это добродетель?

– Без сомнения.

– А если сын проявляет заботу без ведома родителя?

– Думаю, и в этом нет ничего дурного. Чтобы отчистить пятно с отцовского кимоно, не обязательно спрашивать позволения отца.

– Хороший ответ.

Цуиёши кивнул. Похоже, он соглашался не столько со мной, сколько со своими собственными мыслями. На меня он не смотрел. Даже отводя взгляд, делал это не так, как во время поединка, когда следишь за противником краем глаза. Ясухиро-младший пребывал в отчаянных сомнениях: правильно ли он поступает?

– Быть может, это бестактный вопрос…

– Задайте его, Цуиёши-сан. И мы оба узнаем, так ли это.

Я улыбнулся сыну сенсея. На миг я ощутил себя старшим, ободряющим младшего. Приятное чувство, не скрою! Впрочем, оно быстро прошло, сменившись жгучим стыдом. Цуиёши открылся мне, хочет поделиться сокровенным, а я надуваюсь от гордости, как пузырь! Вот оторвет он мне в следующий раз руку – и правильно сделает!

– Скажите, вы сами когда-нибудь так поступали?

– Заботился об отце за его спиной? Против его воли?

– Да.

– Я совершил много худшее, Цуиёши-сан.

– Простите, не верю.

– И зря. Я донес на своего отца властям.

Да, я это сказал. И ничего. В смысле, ничего страшного со мной не произошло. Сердце не разорвалось, язык не отсох. Сделать такое – врагу не пожелаешь! А признаться, поделиться – запросто, как оказалось. Я даже облегчение испытал.

– Донесли?!

– Я считал, что исполняю свой долг. Я до сих пор так считаю. К счастью, все закончилось хорошо.

– А что ваш уважаемый отец? Он не отрекся от вас после этого? Не выгнал из дома?!

– Нет.

– Это воистину чудо! Мне кажется, что я слышу одну из легенд древности.

– Чудо? Легенда? Это чистая правда. Более того, сейчас у нас отношения с отцом лучше, чем были раньше.

– Благодарю за откровенность, Рэйден-сан. Да, обратиться к вам было правильной идеей, теперь я это понимаю.

Цуиёши замолчал. Хотел продолжить, но не знал, как. Я решил ему помочь.

– Вы беспокоитесь о своем отце?

– Да.

Тени бродили по его лицу. Опечаленный демон стоял передо мной. Мне хотелось погасить последнюю лампу, ударить по ней ногой, но это ввергло бы нас в полную тьму.

– Он не желает вас слушать? Вы не решаетесь с ним объясниться?

– И то, и другое. Я пытался, но вскоре прекратил попытки. Он словно стеной отгородился. От меня, от матушки…

– С ним такое уже случалось?

– Нет, никогда! По крайней мере, на моей памяти. Многое вам уже известно, Рэйден-сан.

Цуиёши обвел рукой пустой зал:

– Во-первых, мой отец совсем забросил додзё…

– Да, я заметил.

– Во-вторых, он подвел вашего уважаемого отца: не явился на встречу с господином Хасимото. Я был вынужден принести за него извинения.

– Изменилось ли что-то еще в поведении сенсея?

Я сделал вид, что история с господином Хасимото оставила меня равнодушным. Она касалась нашей семьи, и что бы я ни сказал, это усилило бы вину семьи Ясухиро перед нами.

– Разве этого недостаточно? За день хорошо если парой слов со мной перебросится. С матушкой вообще не разговаривает. Занятия не ведет, превратился в нелюдима…

– Прошу простить мне мою бестактность, – во мне уже пробудился дознаватель, и не без причины, – но я обязан спросить. Быть может, у вашего отца появилась другая женщина? И он разрывается между ней и вашей достопочтенной матушкой? Конечно же, я имею в виду не походы в веселый квартал.

Видите? Я быстро учусь. Еще полгода назад мне бы такое и в голову не пришло.

Цуиёши нахмурился. Видимо, подобная мысль не посещала его. Я вновь ощутил себя старшим, но на этот раз не испытал ни гордости, ни удовольствия. Зато и стыда не было.

– Вряд ли, Рэйден-сан. Мой отец не из тех, кто уделяет женщинам слишком много внимания. Он и женился-то потому, что так велел мой дед. Думаю, дело в другом.

– В чем же, по-вашему?

Он колебался.

– Цуиёши-сан, не будем ходить кругами. Вы обратились ко мне, потому что я представляю службу Карпа-и-Дракона. Но обратились не официально, в частном порядке. Если замахнулись, то бейте.

Я ему завидовал. Будь у меня в свое время такая возможность: обратиться к дознавателю неофициально, поделиться своим грузом, спросить совета… Разве рвали бы меня тогда на части все демоны преисподней? С другой стороны, в таком случае мою спину бы не украсила служебная татуировка.

За все надо платить.

– Вы предполагаете, что произошло фуккацу? В теле вашего отца живет другой человек?

– Да!

– Вы не хотите делать официальное заявление? За недостаточностью оснований?

– Да, именно так! Рэйден-сан, вы все изложили куда лучше, чем это сделал бы я, скудоумный!

Вот только этого мне не хватало. Сегодня он радостно предается самоуничижению, а потом, в додзё, все мне припомнит. Впрочем, мы и сейчас в додзё.

– Я не уверен, – Цуиёши словно прорвало. Он торопился, глотал звуки, слова и слоги, словно боялся не успеть. – Я задавал отцу вопросы. О том, чего не мог знать чужой человек. Но я не дознаватель! Теперь я понимаю: и вопросы были глупые, и отец по большей части не удостаивал меня ответом. Он отворачивался и уходил. Я не знаю, он это или не он! Но одно я знаю точно: если отец кого-то убил, то убил в честном поединке. И поединок этот дался ему нелегко.

– Почему вы так считаете?

Он помедлил, на что-то решаясь.

– Вы сами должны это увидеть, – ответил несчастный демон. – К исходу часа Птицы[5] приходите завтра к нашему дому. Я вам покажу.

2. «Мудрый терпелив»

Лапшичная дядюшки Ючи была забита битком.

Этому немало способствовал очаг и жаровни, на которых что-то булькало, кипело, варилось и жарилось. Пар стоял горой. Раскаленные котлы и сковородки также вносили свою лепту в наплыв посетителей. Ну и надышали знатно, ничего не скажешь! С порога будто в баню вошел. Была зима и нет зимы, чистый тебе летний зной.

Даже сытые платили за еду, чтобы укрыться здесь от мороза. А Ючи и рад стараться, хитрец! Двух новых разносчиков нанял, иначе не поспеть.

– Сюда! Рэйден-сан, сюда!

Лавируя между посетителями, я пробрался в угол, откуда мне махал рукой досин Хизэши. Чуть не потерял сандалии, когда какой-то громила наступил на задники, высвободился, нырнул под руку – в руке была чашка с чаем, пролившимся мне за шиворот – и с размаху плюхнулся на подушку напротив Хизэши. Ухватил рисовый колобок, на котором был прилеплен ломтик тунца, сунул в рот. Неприлично, знаю. Сперва надо было дождаться приглашения, спросить о здоровье, о родственниках, о ценах на ватные плащи…

Гори они, эти плащи! В животе так урчало от голода, что это было вдвое неприличней.

– Рад видеть вас, Хизэши-сан!

– Жуйте, – рассмеялся досин. – Жуйте и молчите, не то подавитесь. По вам заметно, как вы рады…

Смех его был невеселым. Еды перед Хизэши стояло, как перед компанией: лапша гречневая и пшеничная, рыба, моллюски, соленая редька, папоротник-кисляк, сушеные каштаны… Даже для двоих, если он заранее позаботился обо мне, многовато. Ага, чайник с подогретым саке. Похоже, Хизэши заедал-запивал какую-то неприятность.

А я знал, слово чести, знал. Иначе разве прислали бы меня?

Досин не посылал за мной. Вернее, посылал, но не за мной, а за кем-нибудь из дознавателей. Для любого, кто имел представление о нашем тесном знакомстве с Хизэши, это значило: «за кем-нибудь постарше и опытней младшего дознавателя Рэйдена». Намеком пренебрегли, и это тоже говорило о подводных камнях в намечавшемся деле. Предписание в управе мне выдал секретарь Окада. Так, мол, и так, без промедления встретиться с Комацу Хизэши, выслушать самым внимательным образом – и заняться делом, если я сочту показания досина важными для службы.

Заняться, если я сочту дело важным? Для службы Карпа-и-Дракона? Да кто я такой, чтобы оценивать важность или неважность?! Ответственность тяготила меня. Я сунулся к секретарю, желая узнать подробности, но Окада отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Старший дознаватель Сэки, случайно встреченный в коридоре, также не захотел вступать со мной в беседу.

«Займитесь! – велел господин Сэки. – Больше поручить некому. И нечего меня караулить! Знаем мы ваши случайности…»

Что-то в его голосе показалось мне подозрительным. Поручить некому? Все дознаватели заняты? А может, кроме младшего дознавателя Рэйдена никто не горит желанием заняться этим делом? Таким прикажешь, они и возьмутся тяп-ляп, лишь бы отписаться и сбросить в архив. Младший дознаватель Рэйден тоже, пожалуй, не хочет, да кто его спрашивает? Въедливость моя известна, я на тяп-ляп не соглашусь, я во всех головах дырки прогрызу…

Репутация!

Короче, дали подарочек, да руки болят.

– К делу, Рэйден-сан. Оставим церемонии, ешьте да слушайте. А я выпью, пожалуй. Вам уже известно про убийство каонай?

Я кивнул:

– Известно. Отец вернулся из патруля, сообщил.

– Это был первый безликий, вчерашний. Закончись все на нем, мы бы сейчас пили-ели и болтали о пустяках. Я говорю о втором, сегодняшнем. Перед рассветом меня разбудил осведомитель Тода…

Я слушал. Я так слушал, что не заметил, как подъел треть закуски. Я прямо видел все, будто наяву. Это ко мне, а не к Хизэши, прибежал всклокоченный от быстрого бега цирюльник Тода – осведомитель, как и все цирюльники города. Где стрижка и бритье, там и сплетни с новостями, а уши брадобрея всегда свободны. Каждое утро вместе с другими цирюльниками Тода являлся с докладом в жилище квартального досина. Но в этот раз он прибежал раньше обычного.

– Тода с сыном живут в цирюльне, на втором этаже. Жена умерла прошлой зимой; впрочем, это неважно. Сын вышел на двор по ночной нужде, а вернувшись, разбудил отца и сказал, что перед цирюльней ждет сборщик трупов. Само по себе это было странным: никого из сословия эта в цирюльне не обслужили бы. По словам сына, трупожог умолял о встрече с Тода, причем до того, как Тода отправится с докладом ко мне…

Я выпил саке. Я будто своими ушами слышал, как насмерть перепуганный сборщик трупов просит цирюльника доложить в полицию, что на границе квартала эта обнаружено тело безликого. Будь это обычный каонай, его сожгли бы – и дело с концом. Перед костром обобрали бы, присвоив все мало-мальски ценное. Его и обобрали – эта не слишком брезгливы, когда речь заходит о добыче. Трупожоги и не подумали бы сообщить куда следует о имуществе каонай, но рядом с покойником, спрятанная в холщовый мешок, лежала…

– Маска, Рэйден-сан.

– Маска?

– Служебная маска карпа. Ваш слуга носит такую же.

– Вы уже выяснили, чей это был слуга?

– Ничей.

– Как ничей? Он что, украл маску? Экий мерзавец!

– Это был кандидат в слуги. Он жил в бараке при вашей управе и ждал, пока его выберут. Его с вечера послали в лавку медянщика на улице Отомару – забрать маску, изготовленную по заказу господина Сэки. Маски портятся, теряются, их запас надо возобновлять. Судя по всему, безликий забрал маску, а потом где-то задержался. Квартальные ворота заперли, он пытался пробраться задами, вдоль сточных каналов. По дороге каонай был убит неизвестным.

– Точно убит? Не замерз? Не разорван собаками?!

– Точнее быть не может.

Я выпил еще саке. Доел редьку, бросил себе в миску гречневой лапши. Сейчас я понимал досина. Казалось, надо есть и пить, пить и есть, и истина откроется нам – а может, вся эта нелепая история обернется дурным сном. Второй безликий за два дня? Убиты среди ночи? Кандидат в слуги?!

«…и заняться делом, если я сочту показания досина важными для службы.»

Будь оба каонай слугами дознавателей – или кандидатами в слуги – я бы с уверенностью сказал, что это дело заслуживает самого пристального внимания Карпа-и-Дракона. Но второе убийство могло оказаться случайностью – убийца, вероятно, даже не подозревал о том, что каонай несет с собой служебную маску.

– Предплечье. Живот. Шея.

– О чем вы, Хизэши-сан?

– Так доложил цирюльник со слов трупожога. На теле безликого были обнаружены ранения: предплечье, живот, шея. Кстати, маска покрыта царапинами. Она лежала в мешке, и тем не менее.

– Каонай защищался? Закрывался мешком с маской?

– Похоже на то. Мешок сильно изрезан.

– Вы видели труп?

– За кого вы меня принимаете, Рэйден-сан? Разумеется, нет.

Ну да, конечно. С чего бы квартальному досину глядеть на тело убитого каонай? Он и на живого-то взгляда не бросит. Зато на меня Хизэши бросал взгляды поминутно. И в каждом новом взгляде читалось облегчение – куда большее, чем в предыдущем. Доклад прозвучал, дело безликих спихнули на Торюмона Рэйдена, чье призвание – копаться во всякой грязи. Теперь досин мог забыть о происшествии, которым был вынужден заняться в ущерб своему достоинству и положению.

– Что-то еще, Хизэши-сан?

– Так, пустяки. Не знаю, важно ли это.

– Я слушаю.

– Трупожог, обнаруживший тело, владел грамотой. Он утверждал, что на снегу рядом с телом были начертаны иероглифы. Не доверяя своей грамотности, он перерисовал их, как мог.

– Что там было написано?

– Вот, – Хизэши протянул мне полоску бумаги. – Пусть вас не смутит мой почерк. Я переписал все заново. Трупожог, вне сомнений, старался изо всех сил. Но у меня глаза кровоточили, когда я разбирал его записи.

Это были стихи.

- Мудрый терпелив.

- Каменистое русло

- Ждет первых дождей.

3. «Пока бога не тронешь, он не проклянет[6]»

Сэки Осаму стоял у ворот управы.

Он хмурился, кусал губы, время от времени взмахивал зонтиком, который держал раскрытым. Шел снег, и можно было подумать, что старший дознаватель просто стряхивает пушистую шапку, налипшую на зонтик. Но нет, в движениях его крылось такое подспудное раздражение, что оно даже и не очень-то крылось. Стражники замерли в тени воротных столбов, не рискуя привлечь к себе внимание господина Сэки.

– Рэйден-сан! Подойдите ко мне.

Я подошел. Вернее, подбежал.

– Вы разговаривали с досином Хизэши?

– Да, Сэки-сан.

– Изложите мне содержание вашего разговора.

Я изложил. Кратчайшим образом, чтобы не дразнить тигра. Старший дознаватель – тот еще всезнайка. Итак, безликий, убийство. Маска. Цирюльник, трупожог. Стихи на снегу.

– Стихи?

Взмах зонтика обрушил на мою голову снежный вихрь.

– Простите, Рэйден-сан. Сегодня я особенно неуклюж. Итак, что за стихи?

Я процитировал трехстишие про терпение мудрого. Пока я говорил, я видел сточные каналы и маску карпа в изрубленном мешке. Карп пучил белые глаза, словно из последних сил пытался стать драконом.

– Это уже второй случай, – добавил я. – Рядом с первым убитым каонай также были начертаны стихи.

– Откуда вы знаете?

– Я расспросил своего отца. Он подтвердил, что во время обхода, когда был обнаружен первый труп, видел стихи на снегу.

– Рядом с трупом?

– Да.

– Вам известен текст?

– Да. Отец запомнил стихотворение.

Я процитировал трехстишие про белые слезы неба. Пока я говорил, я видел холодные причалы, груду тряпья и грязную сандалию из соломы. Не знаю, почему сандалия запомнилась мне так остро.

– Это писал один человек?

– Не уверен, Сэки-сан. Я недостаточно сведущ в поэзии, чтобы делать такие выводы. Если позволите, я покажу эти стихи настоятелю Иссэну.

– Хорошо, разрешаю. Почерк один и тот же?

– Нет возможности сравнить. Я побывал в местах, где совершились убийства. Снег смерзся, люди затоптали иероглифы. Не осталось ничего, что я бы смог прочесть.

Сэки Осаму плотнее завернулся в накидку. Хорошую накидку из плотной ткани, на ватной подкладке. Когда я стану старшим дознавателем, куплю себе такую. И шапку куплю, чтобы уши не мерзли.

– Вы полагаете, оба убийства совершил один человек?

– Да.

– Нам следует опасаться за жизнь наших слуг?

– Не думаю. Им достаточно носить маски, чтобы оставаться в безопасности. Похоже, убийца не склонен привлекать к себе лишнее внимание.

– Кандидаты в слуги?

– Их жизнь в опасности. Кто-то убивает безликих, а кандидаты ничем не отличаются от других каонай. Пусть не выходят в город после наступления темноты. Хочу добавить, что убийств могло быть больше, чем два.

– Поясните вашу мысль.

– Если бы не служебное рвение моего досточтимого отца, первый труп сожгли бы без доклада. Если бы не маска в мешке, мы бы ничего не узнали о втором трупе. Из этого я делаю вывод об убийствах, какие были совершены без огласки. Во всяком случае, я допускаю такую возможность.

– Каким образом погибли оба известных нам безликих?

– Свидетели говорят о ранениях, нанесенных лезвиями. Крестьянские орудия труда, такие, как серп, я исключаю. Крестьяне не складывают стихи. Значит, нож, топор, тесак.

– Меч.

– Что?!

– Меч, Рэйден-сан. Стальной меч. Вы слыхали о пробе меча?

– Нет, Сэки-сан.

Брови старшего дознавателя, седые не по годам, сошлись на переносице. В этом не было осуждения или раздражения, как нет их в снеге, налипшем на зонт. Что же здесь было? Беззлобная зависть пожилого мужчины, когда он глядит на юношу и завидует его святой наивности; зависть и сожаление о том, что время летит стрелой.

– Ну да, вы еще так молоды. Не смотрите на меня, как на святого, достигшего бессмертия, я тоже не застал те времена. Никто из ныне живущих не застал. Но я слышал от своего деда, что прежде, до того, как будда Амида осчастливил нас своим даром, самурай мог без причины зарубить крестьянина или бродягу. Просто так, чтобы опробовать на нем свой новый меч. Цудзигири, «смерть на перекрестке».

– Ваш почтенный дед пробовал свой меч таким образом?!

Мне было холодно. Стало жарко.

– Нет. Он тоже был слишком молод для этого. Но отец моего деда практиковал цудзигири, о чем не единожды рассказывал сыну. В нашей семье эта история передается из поколения в поколение. Вы спросите, уверен ли я в правдивости этой истории?

– Разве я осмелился бы?

– На семейном алтаре хранится меч прадеда. На хвостовике клинка стоит число «пять». Это количество людей, убитых прадедом во время «смертей на перекрестке». Дед говорил, что мечи пробовали и на трупах, привязанных к столбу. Но разрубленные трупы и убитые люди по-разному отображались на мечах.

– Каонай – не люди!

Старший дознаватель одарил меня кривой ухмылкой:

– Да, я тоже полагаю, что наш убийца не станет украшать свой меч числом зарубленных безликих. Это, конечно, если у него есть меч и он его действительно пробует, не рискуя нарваться на фуккацу. Вашу версию про топор или нож мы не станем отметать. Сказать по правде, она выглядит разумнее, чем моя.

– Разрешите проверить?

– Каким образом?!

Я рассказал, каким. Господин Сэки задумался.

– Ну что же, – наконец произнес он. – В вашей идее есть здравый смысл. Считайте, что я разрешил. Между нами, Рэйден-сан… Никто в управе не хочет заниматься делом убитых каонай. Я и сам не хочу, но вынужден. Да, я могу приказать. Тем не менее, я уведомляю вас: лучше откажитесь сразу, если вам омерзительна вся эта история. Саботажа я не потерплю. В случае вашего отказа к вам не будет применено никакого наказания.

Я шагнул ближе:

– Кто займется этим делом в случае моего отказа?

– Я, – ответил Сэки Осаму. – Лично я.

– В таком случае я продолжу следствие по этому делу. И приложу все усилия, чтобы раскрыть его в кратчайшие сроки.

Он долго молчал.

– Благодарю вас, Рэйден-сан, – сказал господин Сэки. – Возьмите зонтик, вам далеко идти.

– А как же вы?

– У меня есть второй, в управе. Я вернусь за ним.

Он шагнул от ворот к зданию управы. И тут я отважился на дерзость:

– Прошу прощения, Сэки-сан! Если позволите, я бы хотел спросить о каонай. Зачем нам, дознавателям, нужны безликие слуги? Уверен, это знание помогло бы мне при расследовании.

Зонтик в руке потяжелел. Еще не слыша ответа, я уже понимал, каким он будет.

– Нет, Рэйден-сан. В деле об убийствах безликих это знание вам не понадобится. Вы молоды, а это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой. Вы узнаете правду, но позже. И поверьте, что я поступаю так из самых добрых побуждений.

И он добавил, прежде чем уйти:

– Существует большая вероятность того, что это знание вам не понадобится вообще никогда. Многие дознаватели так живут, Рэйден-сан. Имейте в виду: пока бога не тронешь, он не проклянет.

Я смотрел ему вслед. Хмурился, кусал губы. Взмахивал зонтиком. Наверное, сейчас я был очень похож на господина Сэки в начале нашего разговора.

Красные столбы ворот. Золоченый герб.

Карп и дракон.

Стражники не спешили выходить из тени.

4. «Записки на облаках», сделанные в разное время монахом Иссэном из Вакаикуса

Пьеса «Битва при Сэкигахаре» с успехом исполняется многими труппами Кабуки. Но только труппа под руководством уважаемого Тинкэна Гокути отважилась исполнить эту пьесу так, как написал ее я, недостойный инок – от начала до конца, включая финал. Остальные исполнители финал опускали, закрывая занавес на ликующей сцене битвы.

Я понимаю их. Когда возбуждение зрителей достигает предела, публику мало интересуют сомнения и двусмысленности. Поэтому я дважды и трижды благодарен уважаемому Тинкэну за его отвагу и преданность.

Позвольте развлечь вас финалом, опуская всю прочую пьесу. Недобрые чувства – позор для монаха, но пусть это будет моя маленькая месть всем тем, кто развлекал вас пьесой без финала.

- Дух Кэннё:

- Я – дух инока Кэннё,

- чей жалкий прах развеян над морем.

- Рад был я спать в неведении,

- рад забыться в покое,

- оставить колесо рождений.

- Что же тревожит меня?

- Что возвращает в суетный мир?!

- Дух меча:

- Я – дух твоего меча,

- твоего верного меча,

- выкованного умельцем Мурамасой

- в стиле хира-дзукури,

- длиной в один сяку, один сун и еще два бу[7].

- Я бы вспорол твой живот,

- Сочтя это за великую честь,

- да будда Амида помешал.

- Я покоюсь на алтаре Вакаикуса

- рядом с твоей поминальной табличкой,

- ложной табличкой с детским именем.

- Я призвал тебя в мир живых,

- чтобы ты знал,

- чтобы ты видел,

- чтобы ты содрогнулся от величия битвы.

- Дух Кэннё:

- О, мой меч!

- Мой верный спутник,

- темная сторона моей души!

- Что за битва грядет,

- если духи следят за ней?

- Дух меча:

- При Сэкигахаре,

- жалкой деревне в горной долине,

- сошлись войска Токугавы Иэясу,

- чья доблесть пугает небеса,

- и молодого сёгуна Оды Нобукацу,

- наследника грозного Оды Нобунаги,

- чей дух мне не удалось разбудить,

- так крепко он спит,

- умаявшись от битв и сражений,

- от смерти и воскресения, и снова смерти.

- Дух Кэннё (хлопает в ладоши):

- Я вижу!

- О, я вижу!

- Вот знамена красные и черные,

- стяги с гербами полководцев,

- вот холмы и речные берега.

- Дождь хлещет по самураям,

- пар идет от доспехов.

- Воины уподобились дождю,

- хлещут друг друга плетьми,

- кнутами и нагайками,

- Колотят друг друга палками,

- руками и ногами.

- Никто не хочет убить врага,

- отделить его голову от тела.

- Фуккацу!

- Славься, будда Амида!

- Должно быть, это последняя битва в истории.

- Дух меча:

- Должно быть, так.

- И я скорблю по былым временам,

- вспоминаю вкус крови.

- Твоя кровь была последней,

- какую я испробовал.

- Дух Кэннё:

- Да, я порезался, мой славный меч,

- порезался о твой клинок.

- Но скажи мне, кто победит,

- кто одержит верх в этой битве,

- сражении при Сэкигахаре?

- Дух меча:

- Ха! Кто бы спрашивал?

- Я – дух твоего меча,

- твоего верного меча,

- выкованного умельцем Мурамасой.

- Все мечи Мурамасы таили злость,

- таили лютый гнев,

- несли проклятье роду Токугавы!

- Моим братом порезался князь Иэясу,

- мятежный князь, восставший на сёгуна,

- один раз порезался и второй.

- Моим братом был убит дед Иэясу,

- моим братом отсекли голову сыну Иэясу,

- мой брат тяжко ранил отца Иэясу,

- жаль, что не убил.

- В ответ князь Токугава объявил охоту,

- облаву на «тысячу братьев»,

- детей кузнеца Мурамасы.

- Собирал нас по всей провинции,

- ломал, щербил, терзал ржавчиной,

- обломки швырял в воду,

- зарывал в землю,

- топтал ногами.

- Проклятье роду Токугавы!

- Искал он меня, да не знал,

- где я прячусь.

- Я разбудил тебя, последний мой господин,

- воззвал к твоему духу,

- чтобы вместе с тобой насладиться,

- вкусить позор Токугавы Иэясу.

- Гляди!

- Увидим его поражение,

- сокрушенные его колени,

- сломанные его локти,

- преклоненную его голову.

На сцену вбегает воин Миямото Мусаси.

- Миямото Мусаси:

- Я – самурай из деревни Миямото,

- бился я за сёгуна против мятежника,

- махал деревянными мечами,

- ломал руки и ноги врагов.

- Победа!

- Великая победа!

Делает круг по сцене, удаляется.

- Дух Кэннё:

- Каждый проклят по-своему,

- у каждого свои страдания.

- Я порезался тобой, мой верный меч,

- пролил кровь перед буддой Амидой.

- Не было мне покоя при жизни,

- нет и после смерти.

- Зачем ты разбудил меня, о меч?

- Зачем призвал?

- Что за радость смотреть на битву,

- что за радость знать победителя,

- знать побежденного?

- И впрямь демон живет в тебе,

- о меч, буйный мой меч!

- Дух меча:

- Спи, господин!

- Спи, святой бодисаттва!

- Не призову я тебя больше.

- Засну и я,

- буду спать долго, вечно,

- пока не умрет демон, обитатель клинка,

- пока не кончится память.

Глава третья. Два меча и двое отшельников

1. «У меня нет лица»

– Никуда ночью не выходи, понял?

– Да, господин. А по нужде?

– Я имею в виду, не выходи со двора. И вообще, если выходишь в город, всегда надевай служебную маску. Утром, днем, вечером: все равно.

– Я всегда надеваю ее, когда сопровождаю вас.

– Надевай, даже если не сопровождаешь. Никаких тряпок, только маска.

– Да, господин.

Когда я вошел в сарай, служивший Мигеру жилищем, он кинулся за тряпкой и стал торопливо обматывать голову, скрывая лицо – вернее, то, что заменяло ему лицо. Маска лежала дальше, тряпка первой подвернулась Мигеру под руку. Сказать по правде, он опоздал – краем глаза я успел увидеть серую массу, лишь отдаленно имевшую сходство с чертами обычного человека, и удивился собственному равнодушию.

Привык, что ли? Мигеру редко открывал лицо при мне, это были случайности или оплошности, но я-то знал, что скрывает маска или тряпка. Похоже, этого мне хватило для привычки.

– Слышал про убийства таких, как ты?

– Они не такие, как я, господин.

– Вот как? Ты лучше?

– Нет.

– Так чем же они отличаются от тебя?

– Они беспомощны. Даже тот, который защищался маской. Мне жаль их, господин. Но если мне суждено погибнуть во второй раз, я умру иначе.

– Во второй раз ты умрешь просто так. Я имею в виду, без фуккацу. Ты об этом?

– Нет.

Поди пойми, о чем он.

«В деле об убийствах безликих, – сказал господин Сэки, когда я спросил его о наших слугах, – это знание вам не понадобится. Вы молоды, а это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой.»

Днем я отправил посыльного к старосте трупожогов. Приказал докладывать мне – или в управу, если меня не найдут – обо всех случаях обнаружения убитых каонай. Даже если на трупах не будет видимых повреждений – все равно докладывать. Тела не жечь до особого распоряжения. За попытку утаить найденное тело безликого или его имущество – строго накажу.

Посыльный вернулся, доложил, что староста все понял.

– Что ты делал? Чинил одежду?

– Чинил клюку, господин.

– Ты возишься с ней, как с родной дочерью.

– Она неудобная, господин.

– Сделай удобную.

– Удобные мне запрещено носить. Каонай нельзя иметь оружие. А эта… Сколько ее ни чини, она не станет такой, к каким я привык.

– Так зачем ты возишься?

– Если мне суждено погибнуть во второй раз, я умру иначе. Я уже говорил вам, господин.

В сарае было темно, тесно и холодно. У нас везде тесно, везде холодно – и почти везде темно – но в сарае это ощущалось с особенной остротой. Земляной пол затвердел, смерзся. Казалось, он дышал: от этого дыхания у меня ныли икры, а пальцы ног поджимались сами собой. Осенью я подарил Мигеру пару старых циновок, но с наступлением холодов безликий перестал спать на полу и соорудил себе дощатую лежанку: низенькую, до колена, и узкую как лавка. Лежанку он застилал обеими циновками, рядом ставил жаровню, где жег щепу и угольный сор, и заворачивался в стеганый халат, предназначенный для сна в холодные сезоны – драный, выцветший, но еще теплый. Поверх халата Мигеру укрывался накидкой из соломы. Дверь он оставлял приоткрытой: да, снаружи задувал ветер, но в сарае не было окон. От дыма, курившегося над жаровней, в тесной, как гроб, пристройке легко угореть, это я понимаю. Рассчитывать, что дым уйдет в щели между досками стен, Мигеру боялся и правильно делал.

Одежду, которую он не носил, мой слуга заворачивал в платок и клал в углу на груду хлама, снесенного в сарай мной и отцом. Впрочем, сколько той одежды? Все, что я ему дал, Мигеру с наступлением зимы надевал на себя. Тело его не боялось холодов, я видел, что слуга не дрожит, даже когда меня самого бил озноб. Но разум – или дух, не знаю – привык к жизни в более жарком климате. Разум криком кричал, что мерзнет, и хватит, спор закончен.

– Сними тряпку, – велел я.

– Надеть маску, господин?

– Нет. Просто сними тряпку.

Мигеру подчинился. Сарай освещал крохотный фонарь, света он давал мало, но я видел все, что хотел увидеть. Серая кожа в морщинах. Носовые щели. Третья щель: рот. Глаза тусклые, узкие сверх меры, без ресниц и бровей. Да, я привык. Ни желания прогнать, ни желания ударить. Но я приказал Мигеру снять тряпку не для этого.

– Никуда ночью не выходи, понял?

– Вы уже говорили, господин.

– Это неважно. Отвечай!

– Да, господин. А по нужде?

Он дословно повторил свой первый ответ. Скрытая насмешка? Неважно. Повторил он, повторю я.

– Не выходи со двора. Если выходишь в город, всегда надевай служебную маску.

– Я всегда надеваю ее, когда сопровождаю вас.

– Надевай, даже если не сопровождаешь.

– Да, господин.

– Никаких тряпок, только маска.

– Да, господин. Можно вопрос?

– Спрашивай.

– Зачем вы приказываете то, что уже приказали? Зачем вы выслушиваете мои ответы, которые вам уже известны? Это какая-то шутка?

Ага, не один я усмотрел в происходящем насмешку.

– Нет, это не шутка. Я хотел понять, смогу ли я прочесть что-нибудь на том, что служит тебе лицом. Раздражение, подчинение, недоумение. Какое-нибудь чувство, понял? У всех людей чувства отражаются на лицах, знаешь?

– У меня нет лица.

– Это правда.

– Вы сумели что-нибудь прочесть, господин?

– Да.

– Что?

– Ты изумлен моим поступком. Ты хотел уязвить меня, но передумал. А сейчас ты снова изумлен.

– Да, господин. Зачем вам это надо?

– Не знаю. Думаю, если я сумею распознать чувства на лице каонай, то распознавать их на лицах обычных людей мне станет гораздо проще. В дальнейшем, когда мы наедине, можешь не скрывать лицо. Но только если мы наедине!

– У меня нет лица. Ни у кого из каонай нет лица.

– Не лови меня на слове. Все, я пошел.

– Спать, господин?

– Нет, у меня встреча.

– В такое позднее время? Я иду с вами.

– Ты останешься дома. Это личная встреча, она не касается службы.

– Я…

– Молчи! Ложись спать.

– По городу бродит убийца, господин.

– Он убивает только безликих. Из нас двоих рискуешь ты, не я. Я в безопасности и не нуждаюсь в няньке.

– И все-таки…

– Ты безликий или безмозглый? Кому я велел сидеть дома по ночам?! Дважды, а?! Оба раза ты сказал, что подчиняешься, и что? Ты лгал мне?! Спать, кому сказано!

– Да, господин. Я ложусь спать.

Я вышел из сарая. Только Мигеру мне не хватало! Если мы с Ясухиро-младшим собираемся подглядывать за сенсеем, то лучше обойтись без свидетелей.

Хлопья снега падали мне на плечи.

– Эй, Мигеру!

Каонай был удивлен, что я вернулся, но виду не подал. И лица скрывать не стал. Молодец, запомнил.

– Что, господин?

– В каком доме ты жил раньше?

– Где придется, господин. Случалось, ночевал под открытым небом.

– Я имею в виду, до твоей смерти. В прошлой жизни, а? Это был хороший дом?

Тени от фонаря превратили его безликость в почти человеческое лицо.

– У меня было несколько домов, господин. В Мадриде, Севилье… Вилла на побережье близ Малаги. Я был богатым человеком, господин.

– Твои дома… Какие они, если сравнивать с нашим?

– Я не хочу обидеть вас, господин. Я вполне доволен этим жилищем.

– Обидеть?

– Боюсь, многие из вашей знати обиделись бы, начни я сравнивать их жилье с моим.

Вот ведь мерзавец! Раньше я бы ударил его плетью, а сейчас просто вышел. И больше не возвращался.

2. «Опаска – наше второе имя»

Гром и молния!

Уже возле дома семьи Ясухиро я запоздало сообразил: ворота между кварталами скоро закроют. Как мне возвращаться домой? Мальчишкой я, бывало, тайком перебирался через стены, разделявшие кварталы. Пару раз это случалось, когда я заигрывался с приятелями до темноты, но чаще я просто искал себе приключений на задницу. Кто ищет, тот найдет: однажды я по ошибке спрыгнул в чужой двор со злющей собакой, которую никто не удосужился привязать. Еле ноги унес! Штаны, кстати, унес лишь частично, за что дома получил по первое число. После этого я прекратил опасное озорство, но уяснил: да, из квартала в квартал можно перейти, минуя ворота. Кое-где даже через стены и заборы лазить не нужно: есть укромные лазейки…

Когда я подкатился на этот счет к отцу, изъясняясь хитрыми окольными намеками – ну, так мне казалось по наивности да малолетству – отец, против обыкновения, не нахмурился, не прогнал меня, а снизошел до объяснений. Стены между кварталами, сказал он, сдерживают тайных любовников, припозднившихся гуляк и дебоширов. Стены приучают людей к порядку. Не засиживайтесь, значит, допоздна, не шляйтесь где ни попадя, а спешите домой до закрытия ворот.

– И всего-то? – протянул я с разочарованием. – Я-то думал, стены от воров и грабителей…

И от них тоже, согласился отец. Если ты молод и ловок, перелезть через стену – что дважды переобуться. Но не все грабители молоды, не все контрабандисты проворны. Попробуй-ка, заберись на стену с узлами награбленного или с мешком контрабандного товара!

Короче, стены – и от преступников тоже.

Мне, конечно, и сейчас через стену перелезть – пустяк. Но что годится для мальчишки с ураганом в голове, не пристало дознавателю, пусть даже и младшему. Придется воспользоваться своими полномочиями. Служебные гербы – вот они, на зимнем, подбитом ватой хаори[8]. И грамота у меня при себе. В конце концов, я по служебному делу иду!

Это я Мигеру сказал: личная встреча, не касается службы. И Цуиёши тоже так думает. А я знаю, как легко личное дело превращается в служебное. Спросите, как?

Вот-вот, как дважды переобуться.

Цуиёши ждет меня на углу, в тени корявой сосны-карлицы, укрытой снежной шапкой. Сюда не достает свет луны и масляного фонаря над входом в усадьбу. Должно быть, сын сенсея думает, что его совсем не видно, и зря: темная фигура отчетливо вырисовывается на фоне стены, покрытой свежей побелкой, и земли, укрытой снегом. Точь-в-точь мстительный дух самурая из театра теней! Я, может, боец так себе, но зрение у Торюмона Рэйдена как у ловчего сокола. Будь я на месте Цуиёши, и даже не я, а лазутчик-ниндзя – оделся бы в светлое, а лучше в белое.

– Добрый вечер, Цуиёши-сан.

– Добрый вечер. Идемте! Отец уже приступил…

«К чему?» – хочу спросить я. Нет, не спрашиваю, прикусываю язык. Сейчас сам все увижу.

В ворота мы не заходим. Цуиёши ведет меня в обход. Я стараюсь не производить лишнего шума, но снег предательски скрипит под моими соломенными дзори, подбитыми изнутри плотной тканью. Под ногами моего проводника снег скрипит еще громче, но сына сенсея это, похоже, совершенно не волнует. Навстречу выйдет бдительный слуга? Ну и что? Почему бы младшему господину не привести в дом гостя? Выпить чаю, поговорить о высоком – к примеру, об ударах в голову, требующих особой осторожности?

Вот и задняя калитка.

В саду петляет змея-дорожка с чешуйчатой галечной спиной. Здесь снег расчистили с особым тщанием. Мы идем к дому, темнеющему за деревьями. На полпути Цуиёши останавливается, оборачивается, прикладывает палец к губам.

Теперь не шуметь, понимаю я.

Лицо Ясухиро-младшего хмурое, глаза блестят, как у больного лихорадкой. Ну да, одно дело – пригласить к себе гостя, и совсем другое – привести в усадьбу чужого человека, чтобы подглядывать за отцом. Ужасный поступок для сына и наследника. Но другого выхода Цуиёши, похоже, не видит, выбирая меньшее из двух зол.

Крадучись мы пробираемся вглубь сада, прочь от дома. Петляем между старыми сливами и валунами, укрытыми снегом. Мой слух ловит странные звуки: притоптывание, глухое и неравномерное, тихий свист, хруст. Снова топают: раз, два. Звуки нам на руку. Мы стараемся двигаться как можно тише. Когда нам это не удается, я молю богов, чтобы свист и хруст – кто бы их ни производил! – заглушили нашу неосторожность.

Сейчас я жалею, что согласился на приглашение Цуиёши.

Цепляю макушкой ветку дерева. За шиворот сыплется колючая снежная пыль. По спине пробегает стадо знобких мурашек. Впереди – большущий куст; он кажется мне плоским, словно куст нарисован мазками черной туши на листе бумаги. Цуиёши становится на четвереньки, подбирается к кусту, выглядывает с превеликой осторожностью. Я следую его примеру. Ноги коченеют от холода, штаны мокры от подтаявшего снега. Добираюсь до куста – вблизи тот обретает объем – пристраиваюсь рядом с Цуиёши.

Площадка для упражнений втрое больше нашей. Она ярко освещена. Четыре масляных фонаря горят по углам, словно две пары глаз исполинских котов-оборотней. Еще луна, да.

По площадке движется человек. Стремительный рывок – и он замер, притопнув. Под ногами медленно оседает искрящееся облачко. Свет фонарей и луны сияет холодным пламенем на двух мечах: коротком и длинном.

На двух стальных мечах!

Высверк, словно полыхнула молния. Один, другой. Человек? Вихрь, яростный демон, Черный О́ни с огненными когтями. Клинки размазываются блестящими веерами, их уже не различить. Черный О́ни скользит с плавной стремительностью змеи. Вправо, влево, по кругам, вперед…

Знакомый свист. Звук, похожий на всхлип. На землю, под ноги демону, валится темный предмет, похожий на часть косо срезанного бревна. Ничего себе! Сенсей перерубил бревно одним ударом?! Обрубок катится по снегу, разворачивается. Да это не бревно! Это циновка, плотно скрученная в рулон. Четыре таких же рулона торчат, насаженные на бамбуковые шесты, вдоль края площадки.

Четыре целых. Два срубленных.

Стучит сердце. Наверное, меня слышно в Эдо. Пять-шесть ударов, и статуя, в которую превратился Черный О́ни, оживает. Скользит по бугристой площадке, как по гладкому полу додзё. Клинки вспыхивают, ловя огонь фонарей. Мне с трудом удается распознать «выбить пыль слева», «выбить пыль справа», «прихлопнуть муху на лбу», «сбросить котомку» и «насадить рыбу на вертел». То, что творит Ясухиро с мечами из острой стали, мало похоже на удары палкой или даже деревянным боккэном.

Выходит, так сражались в старину?

Пляшет Черный О́ни. Обмахивается призрачными веерами. Жарко демону в морозную ночь. Свист. Хруст. Всхлип. Третья циновка разваливается надвое.

Цуиёши трогает меня за плечо. На четвереньках мы пятимся от куста, укрывшего нас. Опаска – наше второе имя. Встаем под деревом, откуда площадка, считай, не видна.

Тихо идем прочь.

3. «В него словно злой дух вселился!»

– Ваш отец упражняется со стальными мечами?!

Я спрашивал об очевидном. Должно быть, Цуиёши счел меня глупым молокососом, но когда мы наконец выбрались за пределы усадьбы, молчать я уже не мог. Чтобы справиться с потрясением, мне требовалось время. А я давно заметил: пока язык мой мелет всякую чушь, разум успевает собраться с мыслями.

Мы отошли от усадьбы на добрых полсотни шагов. Остановились в тупике, с трех сторон стиснутом глухими заборами. Здесь можно было не опасаться, что нас кто-нибудь услышит. Впрочем, говорили мы оба шепотом, словно на каждом заборе сидело по соглядатаю.

Цуиёши пожал плечами:

– Он и раньше с ними упражнялся.

– Что же тогда изменилось? Почему я должен был это увидеть? Если ваш достопочтенный отец и раньше…

– Мой отец увлекался сталью крайне редко. Раз-два в месяц, не чаще. С такими мечами он двигался…

Цуиёши запнулся, поискал нужное слово:

– Осторожнее. Он двигался гораздо осторожнее. Циновку разрубил лишь однажды, позапрошлым летом. Теперь он упражняется каждый вечер, до глубокой ночи! Днем – с боккэнами, вечером – со стальными мечами. Только этим и занят. В него словно злой дух вселился!

Осознав, что кричит, Цуиёши резко умолк.

– Вселился? Да, я вас понимаю. Тут недалеко до мысли о фуккацу. Напрашивается само собой: ваш отец убил кого-то в поединке, на стальных мечах или ином оружии. Теперь в теле вашего отца обитает другой человек.

– Да.

Безвестный боец, думал я. Случайно погиб от руки главы школы, занял его тело. Не спешит с заявлением в службу Карпа-и-Дракона? Разумно. Если он сумеет скрыть факт фуккацу, то сможет занять место уважаемого человека. Обретет положение и достаток, возглавит школу. Признайся он, и кто станет учиться у мастера без имени и репутации? Да еще и проигравшего бой сенсею Ясухиро?!

Есть ради чего рисковать.

Вот и упражняется днями и ночами. Оттачивает свое мастерство, чтобы никто не заметил подмены, когда он вернется в додзё. Строит из себя нелюдима, чтобы ненароком не выдать себя.

– Скажите, Цуиёши-сан… Когда у вашего отца начались странности, на нем не было свежих ран?

Цуиёши хмурится, морщит лоб. Трет пальцем подбородок.

– Насколько я могу припомнить, нет. Возможно, он сумел их скрыть?

– Серьезную рану не скроешь.

Конечно, Ясухиро мог убить своего противника, не получив ранений. Но тогда противник – боец слабый. Зачем сенсей ввязался в поединок с ним? Почему убил, зная о последствиях фуккацу? Случайно? Я не верил в такие случайности. Кроме того, если в теле сенсея живет убитый им – он отлично владеет мечом, тут спору нет.

Двумя мечами!

«…Искусство боя парой стальных мечей утеряно. То, что сохранилось, недостоверно. То, что известно мне, скорее догадки и предположения. Теория без практики мертва. Лягушка в колодце не знает большого моря. Только бой насмерть способен подтвердить или опровергнуть мои суждения, но бой насмерть в моем положении исключен. Убить кого-то ударом «ласточкиного хвоста», выяснить, что был прав, и унести это знание в ад?»

Я хорошо помнил слова сенсея.

– Цуиёши-сан, – вопрос рождался сам собой по мере того, как губы и язык произносили слова, вылетавшие наружу облачками пара. – Вы ведь и раньше наблюдали, как ваш отец упражняется с мечами?

– Да, много раз.

– С двумя мечами?

– Да.

– Как вы считаете, его стиль изменился? Манера ведения боя? Сенсей двигается так же, как прежде, или по-другому?

Цуиёши превратился в статую с широко вытаращенными глазами. В иной ситуации это рассмешило бы меня, но только не сейчас. Конечно, он даже не дал себе труд задуматься об этом! Снедаемый тревогой и подозрениями, не сопоставил действия отца-прежнего и отца-нынешнего. Сам мастер и учитель, Цуиёши с легкостью мог бы это сделать, но столь очевидное решение просто не пришло ему в голову!

Воистину, часто не видишь того, что у тебя под носом.

– Какой же я глупец! – Ясухиро-младший звонко хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался. Смех его напоминал смех безумца. – Как я сам не сообразил?! Конечно же, это мой отец! Его движения стали быстрее, резче, но это его движения! Ни малейших сомнений!

Он поклонился мне – низко, так низко, как на моей памяти не кланялся никому, даже отцу.

– Тысяча благодарностей, Рэйден-сан! Сто тысяч благодарностей! Вы сорвали повязку с моих глаз! Теперь я ваш должник!

Сказать по правде, я растерялся.