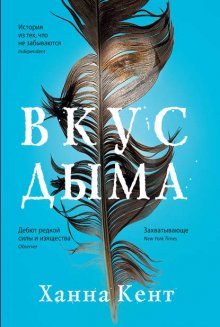

Вкус дыма бесплатное чтение

Hannah Kent

Burial Rites

© Hannah Kent, 2013

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2016

Моим родителям

Тому принесла я величайшее горе, кого я любила больше всех.

Сага о Людях из Лососьей долины[1]

Пролог

ОНИ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ. Говорят, что я задула свечу чужой жизни и теперь та же участь должна постигнуть меня. При этих словах мне представляется, что все мы свечи, трепетно и ярко горящие в темноте, на воющем ветру, – и тогда в тишине комнаты я слышу шаги, жутко и неумолимо приближающиеся шаги того, кто задует мое пламя, и жизнь моя отлетит серым завитком дыма. Я исчезну, растаю в воздухе и в ночи. Они задуют всех нас, одного за другим, и тогда только в собственном своем свете будут видеть себя. Что же станет со мной, куда я денусь?

Порой мне мнится, будто я вновь вижу хутор, охваченный ночным пожаром. Порой я чую, как обжигает легкие морозный воздух, и словно вижу огонь, отразившийся в море. Как непривычно, как странно выглядит вода, играющая отблесками пожара. Той ночью в какое-то мгновение я оглянулась назад. Оглянулась, чтобы посмотреть на огонь… И до сих пор, если я лизну свою кожу, то почувствую на языке вкус соли. Вкус дыма.

Боже мой, как же холодно.

Я слышу шаги.

Глава 1

Объявление

24 марта 1828 года состоится продажа с торгов имущества, оставленного хуторянином Натаном Кетильссоном. Названное имущество – одна корова, пара лошадей, довольно много овец, сена и мебели, седло, уздечка, а также много тарелок и блюд. Все это будет продано лишь в случае, если предложенная цена окажется достойной. Все вышеозначенное достанется тому, кто даст лучшую цену. Если торги невозможно будет провести из-за ненастья, их надлежит перенести на ближайший погожий день.

Сислуманн[2]

Бьёрн Блёндаль

20 марта 1828 года

Его высокопреподобию Йоуханну Тоумассону

Благодарю за любезное Ваше письмо от 14 числа сего месяца, в котором Вы изъявили желание узнать, как именно мы осуществили погребение Пьетура Йоунссона из Гейтаскарда, который, как известно, в ночь с 13-го на 14-е число сего месяца был убит и сожжен вместе с Натаном Кетильссоном. Как известно Вам, преподобный, возникли кое-какие разногласия касательно того, следует ли хоронить прах Пьетура Йоунссона в освященной земле. После рассмотрения его дела в Верховном суде ему предстояло понести наказание за воровство, грабеж и хранение краденого имущества. Тем не менее мы до сих пор не получили из Дании никаких писем на сей счет. Судья земельного суда вынес обвинение Пьетуру 5 февраля минувшего года и приговорил его к четырем годам каторжных работ в исправительном доме Расфус в Копенгагене, однако ко времени его убийства он был еще, если можно так выразиться, «вольной птицей». Поэтому мы пошли навстречу Вашим пожеланиям и похоронили его по христианскому обряду, равно как и Натана, поскольку оного нельзя было отнести к тем, кто недостоин христианского погребения, о чем недвусмысленно говорится в послании Его Королевского Величества от 30 декабря 1740 года, в коем перечислены все, кого не позволено хоронить как добрых христиан.

Сислуманн

Бьёрн Блёндаль

30 мая 1829 года

Преподобному Т. Йоунссону

Брейдабоулстадур, Вестурхоуп

Младшему проповеднику Торвардуру Йоунссону

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии и благополучии несущим слово Господне пастве Вестурхоупа.

Прежде всего я хотел бы передать тебе, хотя и запоздало, свои поздравления с успешным завершением учебы на юге Исландии. Твои прихожане говорят, что ты усердный молодой человек, и я одобряю твое решение вернуться на север, дабы начать священническую службу под руководством своего отца. Весьма радостно мне знать, что еще остались праведные люди, желающие исполнять свой долг перед ближними и Господом.

Далее, уже в качестве сислуманна, обращаюсь к тебе с просьбой. Ты знаешь, что жизнь нашей общины не так давно была омрачена тенью преступления. Гнусное идлугастадирское убийство, совершенное в прошлом году, воплотило в себе все безбожие и порочность этого округа. Будучи сислуманном Хунаватна, я не могу потакать отступлениям от законов общества, а потому после давно ожидаемого одобрения Верховного суда в Копенгагене намерен предать идлугастадирских убийц смертной казни. Именно в связи со всей этой историей я и обращаюсь к тебе с просьбой о помощи, младший проповедник Торвардур.

Как ты наверняка помнишь, подробности происшедшего я уже излагал в письме, которое почти десять месяцев назад разослал служителям церкви вкупе с распоряжением повсеместно произнести проповеди, сурово порицающие преступников. Позволь же мне повторить свой рассказ, дабы на сей раз дать тебе более обильную пищу для размышлений.

В прошедшем году, в ночь с 13 на 14 марта, тремя людьми было совершено тяжкое и гнусное преступление против двоих мужчин, с которыми ты, вполне вероятно, был знаком, – Натана Кетильссона и Пьетура Йоунссона. Тела Натана и Пьетура были найдены на пожарище принадлежавшего Натану хутора Идлугастадир, и тщательный осмотр останков позволил обнаружить на их телах ранения, явно нанесенные человеческой рукой. Это открытие потребовало начать следствие, а затем состоялся и суд. 2 июля минувшего года окружной суд под моим председательством нашел трех человек, подозреваемых в этом убийстве – мужчину и двух женщин, – виновными и приговорил их к обезглавливанию: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти»[3]. 27 октября минувшего года смертные приговоры были утверждены земельным судом в Рейкьявике. В нынешний момент дело рассматривается в Верховном суде в Копенгагене, и мое решение, весьма вероятно, будет поддержано и там. Имя мужчины, обвиняемого в убийстве, – Фридрик Сигюрдссон, сын хуторянина из Катадалюра. Женщины, его сообщницы, – служанки, их имена Сигридур Гвюндмюндсдоттир и Агнес Магнусдоттир.

Сейчас все приговоренные содержатся под стражей здесь, на севере, и в таковом положении пребудут до самой своей казни. Фридрика Сигюрдссона увез в Тингейрар преподобный Йоуханн Тоумассон, а Сигридур Гвюндмюндсдоттир перевезли в Мидхоп. Агнес Магнусдоттир должна была до казни содержаться в Стоура-Борг, однако по причинам, говорить о которых я не имею права, в следующем месяце будет переведена на новое место содержания – хутор Корнсау в долине Ватнсдалюр. Она недовольна своим нынешним духовным наставником, а потому воспользовалась одним из немногих оставшихся у нее прав и потребовала себе другого духовника. Тебя, младший проповедник Торвардур.

Обращаясь к тебе с этой просьбой, я испытываю некоторые сомнения. Я прекрасно сознаю, что до сих пор обязанности твои ограничивались духовным наставлением прихожан юного возраста – дело, безусловно, почетное, однако же политически малозначимое. Ты сам волен признать, что недостаточно искушен, дабы привести эту преступную женщину к Господу и Его безграничному милосердию, и в таком случае я не стану опротестовывать твой отказ. Дело это – тяжкое бремя, которое я не сразу решился бы возложить и на плечи более искушенных служителей церкви.

Однако же, если ты примешь на себя обязанности по приготовлению Агнес Магнусдоттир ко встрече с Господом, тебе придется регулярно, как только позволит погода, посещать Корнсау. Ты должен будешь проповедовать слово Господне, пробуждать в ней раскаяние и смиренное принятие Правосудия. Не допусти, чтобы на твое решение повлияли лесть или родство с преступницей, если таковое имеется. По всем вопросам, преподобный, буде ты не сумеешь принять собственного решения – обращайся за помощью ко мне.

Я жду твоего ответа. Передай его, будь любезен, с моим курьером.

Сислуманн

Бьёрн Блёндаль

МЛАДШИЙ ПРОПОВЕДНИК ТОРВАРДУР ЙОУНССОН укреплял новыми камнями очаг в небольшом домике, примыкавшем к брейдабоулстадурской церкви, когда услыхал от порога негромкое покашливание отца.

– Тоути, прибыл курьер из Хваммура. Он спрашивает тебя.

– Меня?

От неожиданности Тоути выронил камень, и тот упал на земляной пол, только чудом не стукнув его по ноге. Преподобный Йоун досадливо поцокал языком, шагнул внутрь, нагнув голову под низкой притолокой, и легонько оттолкнул Тоути.

– Да, именно тебя. Он ждет.

Курьером оказался слуга в поношенной одежде. Он окинул Тоути долгим взглядом и лишь затем заговорил:

– Проповедник Торвардур Йоунссон?

– Да, это я. Добрый день. Э-э… собственно говоря, я – младший проповедник.

Слуга пожал плечами.

– Я привез тебе письмо от сислуманна, его чести Бьёрна Блёндаля. – С этими словами он извлек из-за пазухи листок бумаги и протянул его Тоути. – Мне велено подождать, пока ты его не прочтешь.

Письмо после пребывания за пазухой было на ощупь теплым и сыроватым. Тоути сломал печать, отметил мимоходом, что на письме стоит сегодняшняя дата, и, усевшись на колоду для рубки дров, которая лежала у входа, приступил к чтению.

Дочитав послание Бьёндаля до последней строчки, он поднял глаза и обнаружил, что слуга сверлит его неотрывным взглядом.

– Ну? – осведомился тот, нетерпеливо вскинув брови.

– Прошу прощения?

– Что ты ответишь сислуманну? Мне недосуг торчать здесь весь день.

– Можно мне поговорить с отцом?

Курьер выразительно вздохнул:

– Говори, чего уж.

Отец был в бадстове[4] – неспешно расправлял одеяла на своей постели.

– Что такое?

– Это от сислуманна.

Тоути протянул отцу распечатанное письмо и, терзаясь неуверенностью, стал ждать, когда тот все прочтет.

С бесстрастным видом отец сложил письмо и вернул его Тоути, так и не сказав ни единого слова.

– Что я должен ответить? – наконец спросил Тоути.

– Тебе решать.

– Я не знаю эту женщину.

– Не знаешь.

– Она не из нашего прихода.

– Не из нашего.

– Почему она попросила назначить именно меня? Я всего лишь младший проповедник.

Отец снова принялся расправлять одеяла.

– Возможно, тебе следует обратиться с этим вопросом к ней самой.

Курьер сидел на колоде и ножом вычищал грязь из-под ногтей.

– Ну и что? Какой ответ я должен передать сислуманну от младшего проповедника?

Тоути ответил прежде, чем успел осознать собственное решение:

– Передай Блёндалю, что я встречусь с Агнес Магнусдоттир.

Глаза курьера округлились:

– Так письмо насчет этого дела?

– Я буду ее духовным наставником.

Слуга уставился на Тоути, открыв рот, затем вдруг расхохотался.

– Силы небесные, – пробормотал он. – Посылают мышонка кошку усмирять.

С этими словами курьер вскочил на коня и через минуту скрылся за волнистыми очертаниями холмов, а Тоути так и остался стоять, держа письмо на отлете, словно боялся, что оно вот-вот вспыхнет огнем.

Стейна Йоунсдоттир складывала сушеный навоз во дворе дернового дома, который принадлежал ее семье, когда услыхала стремительную дробь конских копыт. Стряхнув с юбок комья грязи, Стейна поднялась и выглянула из-за угла дома, откуда лучше был виден тракт, проходивший по долине. По тракту скакал, приближаясь, всадник в ярко-красном мундире. Когда он повернул к хутору, Стейна вдруг осознала, что именно ей предстоит встречать гостя. Борясь с паникой, охватившей ее при этой мысли, она метнулась за дом, торопливо поплевала на грязные ладони и вытерла нос рукавом. Когда она вернулась во двор, всадник уже ждал ее.

– Добрый день, барышня. – Приезжий окинул озадаченным взглядом испачканные юбки Стейны. – Вижу, я отвлек тебя от трудов.

Стейна во все глаза смотрела, как он спешился, ловко перекинув ногу через седло. И приземлился с непринужденным изяществом, неожиданным для человека такой крупной комплекции.

– Ты знаешь, кто я такой? – осведомился он, глядя на Стейну в ожидании подтверждения.

Девушка помотала головой.

– Я – сислуманн Бьёрн Аудунссон Блёндаль.

С этими словами приезжий одарил Стейну едва заметным кивком и оправил мундир. Стейна заметила, что мундир у него с серебряными пуговицами.

– Вы из Хваммура, – пробормотала она.

Блёндаль терпеливо улыбнулся.

– Да. Я надзираю за службой твоего отца. Собственно, я приехал поговорить с ним.

– Отца нет дома.

Блёндаль нахмурился:

– А твоя мать?

– Они оба отправились по делам на юг долины.

– Понимаю.

Блёндаль пристально взглянул на девушку, и та неловко поежилась и отвела взгляд, устремив его на дальние поля. Лицо у нее было бледное, только лоб и нос покрывала россыпь мелких веснушек. Широко поставленные карие глаза, меж передних зубов – внушительная щель. Несуразная девица, подумал Блёндаль. И отметил черные полоски грязи у нее под ногтями.

– Придется вам приехать в другой раз, – наконец заявила Стейна.

Блёндаль замер.

– Могу я по крайней мере войти в дом?

– Ага. Если хотите. Коня можно привязать здесь.

Стейна прикусила губу, глядя, как Блёндаль наматывает поводья на столбик во дворе, затем развернулась и почти бегом скрылась в доме.

Гость последовал за ней, согнувшись в три погибели под низкой притолокой.

– Твой отец вернется сегодня?

– Нет, – кратко ответила она.

– Как неудачно, – посетовал Блёндаль, кое-как пробираясь по темному коридору вслед за Стейной в бадстову. С тех пор как его назначили на должность сислуманна, он заметно раздобрел и привык к более просторному, выстроенному из привозных бревен жилищу, которое сислуманну с семейством выделили в Хваммуре. Он брезговал крестьянскими лачугами и хуторскими домами – тесными комнатушками, дерновые стены которых исторгали летом клубы пыли, что вызывала у него надрывный кашель.

– Сислуманн…

– Господин сислуманн.

– Прошу прощения. Мама и пабби[5], то есть я хотела сказать, Маргрьет и Йоун вернутся завтра. Или послезавтра. Смотря по погоде.

Стейна указала на ближний конец узкой комнаты, которую занавеска из серой шерсти разделяла на собственно бадстову и крохотную гостиную.

– Посидите тут, – сказала она, – а я схожу за сестрой.

Лауга Йоунсдоттир, младшая сестра Стейны, полола скудный огород чуть поодаль от дома. Согнувшись в три погибели над грядками, она не заметила прибытия сислуманна, однако голос сестры услыхала задолго до того, как та появилась в поле зрения.

– Лауга, ты где? Лауга!

Лауга выпрямилась и вытерла о фартук испачканные землей руки. Она не стала кричать в ответ, но терпеливо дождалась, пока Стейна, что бежала, путаясь в длинных юбках, наконец заметит сестру.

– Я тебя обыскалась! – выкрикнула Стейна, переводя дух.

– Боже милостивый, да что же такое стряслось?

– К нам приехал сислуманн!

– Какой еще сислуманн?

– Блёндаль!

Лауга ошеломленно воззрилась на сестру:

– Сислуманн Бьёрн Блёндаль? Вытри нос, Стейна, у тебя сопли текут.

– Он сидит в гостиной.

– Где?

– Ну там, знаешь, за занавеской.

– Ты оставила его там одного? – У Лауги округлились глаза.

Стейна скривилась.

– Пожалуйста, пойди поговори с ним.

Лауга обожгла сестру гневным взглядом, поспешно развязала тесемки грязного фартука и бросила его возле любистока.

– Ей-же-богу, Стейна, я иногда и представить себе не могу, что творится в твоей голове, – ворчала она, торопливо шагая рядом с сестрой к дому. – Бросить такого гостя, как Блёндаль, томиться от скуки в нашей бадстове!

– В гостиной.

– Да какая разница! Да еще, могу поспорить, угостила его сывороткой, которую пьют только слуги!

Стейна обернулась к сестре, и на лице ее отразился неподдельный испуг.

– Я его вообще ничем не угощала.

– Стейна! – Лауга перешла с быстрого шага на бег. – Он решит, что мы – деревенщина!

Стейна смотрела вслед сестре, спотыкавшейся на бегу о травяные кочки.

– А мы и есть деревенщина, – пробормотала она.

Лауга проворно умылась и выхватила новый фартук у Кристин, батрачки, которая при звуках незнакомого голоса укрылась в кухне. Сислуманн сидел в гостиной у дощатого столика, в который раз пробегая глазами листок бумаги. Извинившись за невежливость сестры, Лауга предложила ему холодной рубленой баранины, и он принял угощение охотно, хотя и с несколько оскорбленным видом. Пока он ел, Лауга безмолвно стояла рядом, глядя, как мясистые губы сислуманна основательно обхватывают каждый ломтик баранины. Быть может, пабби, ныне окружной офицер, получит повышение. Быть может, ему выдадут мундир или назначат содержание от датской короны. У них будут новые платья. Новый дом. Больше слуг.

Блёндаль уже скреб ножом по тарелке.

– Может быть, господин сислуман желает скиру[6] и сливок? – спросила Лауга, забирая у него опустевшую тарелку.

Блёндаль вскинул было руки перед собой, словно намереваясь отклонить ее предложение, но остановился.

– Гм, пожалуй, что да. Благодарю.

Лауга порозовела и повернулась, чтобы принести мягкого сыру.

– И я не отказался бы от кофе, – бросил вслед сислуманн, когда она уже скрылась за занавеской.

– Что ему здесь нужно? – спросила Стейна, сидевшая съежившись в кухне у очага. – Я ничего не могу расслышать, кроме твоего топота туда-сюда по коридору.

Лауга сунула ей грязную тарелку.

– Он пока еще ничего не сказал. Сейчас он хочет скиру и кофе.

Стейна глянула на Кристин, та закатила глаза.

– У нас нет кофе, – тихо сказала Стейна.

– Да есть же, я сама на прошлой неделе видела в кладовой.

Сестра замялась.

– Я… я его выпила.

– Стейна! Кофе не для нас! Мы сохраняем его для особых случаев!

– Каких еще случаев? Не припомню, чтоб чиновники заезжали к нам в гости.

– Он сислуманн, Стейна!

– Слуги скоро вернутся из Рейкьявика. Может, они привезут еще кофе.

– Это будет потом, а сейчас-то нам что делать? – Раздраженная Лауга отпихнула Кристин в сторону кладовки. – Скир и сливки! Живей!

– Я просто хотела узнать, каков он на вкус, – некстати пояснила Стейна.

– Теперь уже ничего не поделаешь. Отнеси сислуманну вместо кофе свежего молока. Хотя нет, пускай отнесет Кристин. Ты чумазая, точно лошадь, вывалявшаяся в грязи.

С этими словами Лауга метнула убийственный взгляд на юбки Стейны, выпачканные навозом, и стремительно вышла в коридор.

Блёндаль ждал ее возвращения.

– Ты, барышня, должно быть, ломаешь голову, по какой причине я нанес визит вашей семье.

– Меня зовут Сигурлауг. Или просто Лауга, если вам угодно.

– Угодно. Сигурлауг.

– У вас, верно, какое-то дело к моему отцу? Он…

– Уехал на юг, знаю. Мне сообщила об этом твоя сестра и… да вот и она сама.

Лауга обернулась и увидела, что из-за занавески вынырнула Стейна. В одной грязной руке она несла скир, сливки и ягоды, в другой – молоко. Край занавески коснулся поверхности скира, и Лауга гневно сверкнула глазами. По счастью, сислуманн этой промашки не заметил.

– Сударь, – промямлила Стейна. Она поставила миску и чашку на стол перед сислуманном и сделала неуклюжий книксен. – На здоровье вам, сударь.

– Благодарю, – ответил Блёндаль. Оценивающе принюхался к скиру, а затем поднял взгляд на сестер и скупо улыбнулся: – И которая же из вас старшая?

Лауга толкнула локтем Стейну – отвечай, мол, – но та молчала, глазея с разинутым ртом на ослепительно алый мундир гостя.

– Я – младшая, – сказала наконец Лауга и улыбнулась, чтобы показать ямочки на щеках. – Стейнвор старше меня на год. В этом месяце ей исполняется двадцать один.

– Все зовут меня Стейна.

– Вы обе очень хорошенькие, – заметил Блёндаль.

– Благодарю, сударь. – И Лауга снова подтолкнула локтем сестру.

– Спасибо, – пробормотала Стейна.

– Обе унаследовали от отца светлые волосы, но у тебя, я вижу, – он кивком указал на Лаугу, – глаза голубые, как у матери.

С этими словами сислуманн отодвинул в ее сторону миску, к которой так и не притронулся, и взял со стола чашку с молоком. Принюхался к нему – и тут же отставил обратно.

– Поешьте, сударь, – проговорила Лауга, жестом показав на миску.

– Благодарю, но я вдруг почувствовал себя совершенно сытым. – Блёндаль сунул руку в карман. – Что ж, я предпочел бы обсудить причину своего визита с хозяином дома, но, поскольку окружной староста Йоун отсутствует, а дело не может ждать его возвращения, вижу, я вынужден рассказать обо всем его дочерям.

Он достал лист бумаги и развернул его на столе, дабы сестры могли прочесть, что там написано.

– Полагаю, вам известно о происшествии, которое случилось в минувшем году в Идлугастадире?

Стейну передернуло.

– Вы про убийство?

Лауга кивнула, ее голубые глаза посерьезнели.

– Суд проходил в вашем доме.

Блёндаль склонил голову:

– Именно так. Убийство Натана Кетильссона, травника, и Пьетура Йоунссона. Поскольку эта прискорбная и в высшей степени ужасная трагедия произошла в округе Хунаватн, в мои обязанности входило совместно с судьей и Земельным судом в Рейкьявике принять решение относительно участи подозреваемых.

Лауга взяла листок бумаги и отошла к окну, чтобы при свете дня прочесть, что там написано.

– Стало быть, дело закончено.

– Напротив. Действительно, трое подозреваемых еще в октябре прошлого года были признаны виновными как в убийстве, так и в поджоге – судом этой страны. Но теперь дело передано в Верховный суд в Копенгагене, столице Дании. Король… – тут Блёндаль сделал паузу для вящего эффекта, – король лично должен узнать о совершенном преступлении и утвердить мой первоначальный приговор о казни преступников. Как ты сама можешь прочесть, все трое приговорены к отсечению головы. Сие есть торжество правосудия, и я уверен, что ты с этим согласишься.

Лауга рассеянно кивнула, не отрываясь от чтения.

– Так их не отправят в Данию?

Блёндаль, усмехнувшись, откинулся на спинку деревянного стула, оторвав от пола подошвы сапог.

– Нет.

Лауга подняла на него озадаченный взгляд:

– Но тогда, сударь, простите мое невежество, где же они будут…

Голос ее пресекся.

Блёндаль со скрипом отодвинул стул, поднялся и встал у окна рядом с Лаугой, намеренно не замечая присутствия Стейны. Поглядел в окно, затянутое сушеным овечьим пузырем, и заметил на его тусклой поверхности крохотную жилку. Блёндаля передернуло. Окна его дома были стеклянные.

– Преступники будут казнены здесь, – наконец сказал он. – В Исландии. Если быть точным – на севере Исландии. Я и судья, который вел процесс в Рейкьявике, решили, что так будет… – Он замялся, подбирая подходящее слово: —…Дешевле.

– В самом деле?

Блёндаль сурово глянул на Стейну, которая сверлила его подозрительным взглядом. Протянув руку, она выхватила листок у Лауги.

– Именно так. Хотя не стану отрицать, что публичная казнь также позволяет наглядно показать нашим соотечественникам, какова бывает расплата за тяжкое преступление. Тут надобно действовать с умом. Ты ведь знаешь, умница Сигурлауг, что преступников такого сорта, как правило, отсылают в Данию, где в достатке имеются тюрьмы и все такое прочее. Поскольку было решено, что этих троих казнят в Исландии, в том самом округе, где они совершили преступление, нам необходимо место для содержания их под стражей вплоть до того, как будут согласованы время и место казни.

Как тебе известно, у нас в Хунаватне нет помещений, где можно было бы держать заключенных. – Блёндаль развернулся и вновь опустился на стул. – Поэтому я решил, что их следует разместить на хуторах. В жилищах праведных христиан, которые добрым примером побудили бы их к раскаянию и на благо которых преступники трудились бы до тех пор, пока приговор не будет приведен в исполнение.

С этими словами Блёндаль подался к Стейне – она так и застыла по другую сторону стола, одной рукой зажав рот, а в другой стискивая листок бумаги.

– Исландцев – представителей власти, – продолжил он, – которые, разместив у себя этих людей, тем самым исполнят свой долг.

Лауга ошеломленно смотрела на сислуманна.

– Разве их нельзя содержать где-нибудь в Рейкьявике? – пролепетала она.

– Нет уж. – Блёндаль подкрепил свой ответ категорическим взмахом руки. – Это будет слишком дорого.

Глаза Стейны недобро сузились.

– И вы хотите поселить их здесь? У нас дома? Только потому, что суду в Рейкьявике неохота тратиться на то, чтобы отправить их за море?

– Стейна! – предостерегающе одернула Лауга.

– Ваша семья получит возмещение за хлопоты, – нахмурясь, сообщил Блёндаль.

– И что нам прикажете с ними делать? Приковывать цепями к ножкам кроватей?

Блёндаль медленно выпрямился во весь рост.

– У меня нет выбора, – промолвил он, и голос его зазвучал вдруг угрожающе. – Ваш отец – представитель власти и обязан исполнять свой долг. Уверен, он не станет оспаривать мое решение. В Корнсау не хватает рабочих рук, поэтому вы едва сводите концы с концами. – Он шагнул вплотную к Стейне, глядя сверху вниз в полумраке гостиной на ее замурзанное неказистое личико. – Кроме того, Стейнвор, я не стану слишком обременять вас, требуя взять под свою опеку всех троих заключенных. На вашу долю достанется только одна из женщин. – Блёндаль положил тяжелую руку на плечо Стейны, словно и не заметив, как та съежилась. – Ты ведь не боишься женщин, верно?

Когда сислуманн отбыл, Стейна вернулась в гостиную и взяла со стола миску со скиром, к которому гость так и не притронулся. Верхний слой скира загустел, свернувшись по краям миски. Стейну затрясло от бессильного бешенства, она в ярости грохнула миску на стол и прикусила губу. Она еще долго стояла, полнясь беззвучным криком и борясь с желанием разбить миску вдребезги. И лишь когда накативший гнев отхлынул, вернулась в кухню.

Порой мне начинает казаться, что я уже мертва. Нельзя назвать жизнью это прозябание в темноте, в безмолвии, в клетушке настолько убогой и неопрятной, что я уже позабыла, каков на вкус свежий воздух. Ночная посудина уже полна и потечет через край, если только кто-нибудь вскоре не явится ее опорожнить.

Когда ко мне приходили в последний раз? Сутки давно уже слились в одну бесконечную ночь.

Зимой было лучше. Зимой обитатели Стоура-Борга были такими же узниками, как я; когда над хутором бесновался буран, все мы теснились в бадстове. В дневное время жгли лампы, а когда кончался запас масла, темноту разгоняло пламя свечей. Потом пришла весна, и меня переселили в кладовую. Оставили одну, без света, и нечем было измерять прошедшие часы, и не было способа отличить день от ночи. На руках моих кандалы, вокруг грязный земляной пол, в углу разобранный ткацкий станок да старое сломанное веретено.

Быть может, там, снаружи, уже лето. Я слышу шаги слуг, снующих по коридору, слышу скрип двери, которая открывается, пропуская их то наружу, то внутрь. Иногда сюда доносится визгливый хохот служанок, собравшихся посплетничать в коридоре, и тогда я понимаю, что непогода отступила и ветер утратил свой неистовый пыл. И я закрываю глаза, представляя себе долину в долгие летние дни, солнце, которое прогревает землю до тех пор, покуда на озеро не слетятся лебеди и облака не отхлынут, обнажив небесную высь – такую ясную, ослепительную синеву, что слезы сами наворачиваются на глаза.

Через три дня после того, как Бьёрн Блёндаль нанес визит сестрам в Корнсау, их отец, староста Ватнсдалюра Йоун Йоунссон, и его жена Маргрьет двинулись в обратный путь домой.

Йоун, жилистый и чуть сутулый мужчина пятидесяти с лишним лет, со светлыми, почти белыми волосами и большими ушами, которые придавали ему простоватый вид, вел лошадь в поводу, с привычной легкостью перешагивая через бугры и кочки. Его жена, сидевшая верхом на вороной кобылке, была донельзя изнурена долгой дорогой, хотя ни за что на свете не призналась бы в этом. Она ехала, вздернув подбородок, высоко держа голову на тощей шее. Глаза Маргрьет, полуприкрытые тяжелыми веками, зорко вглядывались в проплывавшие мимо крохотные усадьбы, которых в долине Ватнсдалюр было несчетно, и закрывались, лишь когда на нее нападал кашель. После приступа Маргрьет всякий раз наклонялась вбок, чтобы сплюнуть мокроту, а затем вытирала рот уголком платка, бормоча краткую молитву. Муж, когда она это проделывала, иногда поворачивал голову к жене, как будто опасался, что Маргрьет может свалиться с лошади. Более ничто не нарушало монотонности их путешествия.

Сейчас как раз миновал очередной приступ изнурительного кашля. Маргрьет сплюнула в траву и прижала ладонь к груди, силясь перевести дух. Голос ее, когда она заговорила, казался севшим и хриплым:

– Гляди-ка, Йоун, в Асе завели вторую корову.

– А? – рассеянно отозвался муж, целиком погруженный в свои мысли.

– Я сказала, – Маргрьет снова кашлянула, прочищая горло, – что в Асе завели вторую корову.

– Правда?

– Странно, что ты сам этого не заметил.

– Ага.

Маргрьет сощурилась, вглядываясь в пыльный свет, и различила далеко впереди подворье Корнсау.

– Скоро дома будем.

Муж что-то буркнул, соглашаясь.

– Стоит задуматься, а, Йоун? Еще одна корова и нам бы не помешала.

– Нам бы много чего не помешало.

– Но вторая корова пришлась бы очень кстати. Больше масла. Мы смогли бы позволить себе нанять на сбор урожая лишнюю пару рук.

– Все будет, Маргрьет, любовь моя. Со временем.

– Только я до этого времени не доживу.

Эти слова прозвучали резче, чем ей хотелось. Йоун ничего не ответил, только принялся вполголоса подгонять лошадь, и Маргрьет сердито воззрилась на его затылок, прикрытый дорожной шляпой, всей душой желая, чтобы он обернулся. Видя, что муж шагает дальше как ни в чем не бывало, она сделала глубокий вдох и снова стала жадно всматриваться в далекие очертания Корнсау.

Близился вечер, и дневной свет над сенокосами угасал, меркнул под натиском собиравшихся на востоке низких туч. Проплешины застарелого снега на склонах гор то казались тусклыми и серыми, то, стоило тучам чуть разомкнуться, вспыхивали ослепительной белизной. Перелетные птицы носились над лугами, охотясь на жужжащих над травой насекомых, и жалобно блеяли овцы, которых мальчишки гнали с пастбищ к хуторам.

Лауга и Стейна отправились набрать воды в горном ручье. Лауга жмурилась на солнце, протирая глаза, Стейна шагала отрешенно. Сестры не разговаривали.

В последние дни они трудились в полном молчании, обращаясь друг к другу только для того, чтобы попросить лопату или уточнить, какой бочонок с селедкой следует открывать в первую очередь. Молчание, разделившее их после ссоры, которая случилась вслед за отъездом сислуманна, было пронизано гневом и тревогой. Сестры старались как можно меньше говорить друг с другом, и эти старания совершенно измучили их обеих. Лауга, раздраженная упрямством и неотесанностью старшей сестры, все время думала о том, что же скажут родители, узнав о визите Блёндаля. Поняв, чего ради он приехал, Стейна повела себя на редкость грубо, а такое поведение могло навлечь неприятности на всю их семью. Блёндаль – человек влиятельный, и вряд ли ему пришлась по вкусу беспардонная выходка хуторской девицы. Разве Стейна забыла, насколько их семья зависит от благосклонности этого человека?

А Стейна изо всех сил старалась не думать о навязанной им убийце. От одной только мысли о том убийстве ее бросало в дрожь, а стоило вспомнить, с какой бесцеремонностью сислуманн навязал им преступницу, как в глазах темнело от бешенства. И не младшей сестре учить Стейну, как себя вести. Откуда Лауге знать все тонкости светского обращения с толстыми господами в красных мундирах? Нет уж, лучше гнать все эти мысли из головы.

Стейна поставила наземь оттянувшее руку ведро и зевнула во весь рот. Лауга, шедшая рядом, тоже не удержалась от зевка. Взгляды сестер встретились, и на долю секунды их объединило общее чувство усталости. Затем Лауга буркнула, что не худо бы прикрывать рот, когда зеваешь, и Стейна, насупившись, со злостью уставилась себе под ноги.

Они шли к ручью, и послеполуденное солнце омывало их лица невесомым ласковым теплом. Ветра не было вовсе, и в долине царила такая тишь, что сестры замедлили шаг, неосознанно подстраиваясь под эту сонную неподвижность. Они приближались уже к скальной гряде, тянущейся вдоль ручья, когда Лауга, повернувшись, чтобы высвободить подол, зацепившийся за колючий куст, заметила вдали конский силуэт.

– Ой! – вскрикнула она.

Стейна обернулась:

– Что такое?

Лауга указала на лошадь.

– Это мама и пабби! – задыхаясь, вымолвила она. – Вернулись!

Лауга прищурилась, силясь различить подробности в знойном мареве над лугами.

– Да, это они, – пробормотала она, словно обращаясь к себе самой. И, охваченная внезапным возбуждением, сунула свое ведро Стейне и махнула рукой в сторону ручья: иди, мол. – Набери воды. Ты ведь унесешь оба ведра, правда? Будет лучше, если я… я… вернусь. Чтобы развести огонь.

С этими словами Лауга подтолкнула Стейну – резче, чем намеревалась, – и, круто развернувшись, побежала прочь.

Шипы побегов ежевики цеплялись за чулки Лауги, но она опрометью неслась к подворью, вне себя от безмерного облегчения. Теперь пабби сам разберется и с сислуманном, и с Агнес Магнусдоттир!

Распахнув настежь входную дверь, Лауга пробежала по коридору и свернула налево, в кухню. В отсутствие хозяйки Кристин отпросилась после обеда, чтобы навестить своих родных, но в очаге, по счастью, до сих пор дымились утренние уголья. Лауга проворно навалила поверх них сушеного навоза, едва не загасив с трудом раздутые язычки пламени. Как отнесется отец к известию о визите сислуманна? Долго ли узнице предстоит пробыть в Корнсау? У Лауги даже не осталось письма, которое показал ей сислуманн: Стейна во время ссоры швырнула его в огонь.

И все же, думала Лауга, подвешивая котелок на крюк над пламенем, все же, едва только пабби обо всем узнает, он возьмет дело в свои руки.

Она раздула огонь в очаге, качнув мехи, и, проворно пробежав по коридору назад, к входной двери, высунула голову наружу. И снова ощутила паническую дрожь. Взять-то он возьмет, но вот как поступит? Лауга отшатнулась от двери и поспешила в кладовую – собрать, что найдется, для похлебки. Ячменя у них осталось совсем немного. Работники, которые отправились за покупками на юг, до сих пор еще не вернулись.

Лауга ступила в дверной проем, едва не запнувшись о высокий порог, и направилась в чулан, чтобы взять мяса для похлебки. Копченую ягнятину в это время года лучше не трогать, однако у них еще осталась с зимы пара ломтей кровяной колбасы – подкисшей, но вполне съедобной.

«Будем ужинать все вместе, – подумала Лауга, – в бадстове. Вот тогда-то я им все и скажу». И тут со двора донесся глухой перестук лошадиных копыт.

– Comið þiþ sæl! Будьте счастливы! – Лауга вынырнула из дома, отряхнула с рук крошки сухого кизяка и торопливо заправила выбившиеся пряди под чепчик. – С благополучным возвращением!

Йоун, ее отец, придержал лошадь и улыбнулся дочери из-под полей дорожной шляпы. Приветственно помахав свободной рукой, он шагнул вперед и добавил к приветствию отеческий поцелуй.

– Малышка Лауга! Как вы тут справлялись?

С этими словами Йоун повернулся к лошади и стал отвязывать от седла свертки.

– Здравствуй, мама.

Маргрьет с высоты седла одарила дочь ласковым взглядом, хотя губы ее едва шевельнулись:

– Здравствуй, Сигурлауг.

– Ты хорошо выглядишь.

– Жива покуда, – отозвалась Маргрьет.

– Устала?

Не ответив на вопрос, Маргрьет неуклюже спустилась с лошади. Лауга застенчиво обняла мать, затем провела ладонью по носу кобылы, ощутила трепет ноздрей и жаркое тепло лошадиного дыхания.

– Где твоя сестра?

Лауга оглянулась на скалы, за которыми скрывался ручей, но не заметила там никакого движения.

– Пошла за водой для ужина.

Маргрьет вскинула брови:

– Я-то думала, она тоже выйдет нас встречать.

Лауга вновь повернулась к отцу, который теперь складывал свертки на земле. И сделала глубокий вдох.

– Пабби, мне нужно будет попозже кое-что тебе рассказать.

Йоун начал распутывать жесткую веревку, которой свертки были приторочены к седлу.

– Кто-то пал?

– Что?

– Я имею в виду нашу скотину.

– Ох, нет, нет, ничего подобного! – воскликнула Лауга и, спохватившись, добавила: – Слава богу!

Она шагнула вплотную к отцу и, понизив голос, проговорила:

– Наверное, мне следует рассказать тебе об этом с глазу на глаз.

Эта фраза не ускользнула от слуха матери.

– Лауга, все, что ты собираешься рассказать, можем выслушать мы оба.

– Но, мама, я не хочу тебя волновать.

– Ничего, мне не привыкать волноваться, – заметила Маргрьет и вдруг улыбнулась. – Что ж поделать, коли вечно приходится приглядывать за детьми и слугами.

С этими словами она велела мужу позаботиться, чтобы оставшийся груз случайно не угодил в лужу, прихватила пару свертков с собой и направилась в дом. Лауга последовала за ней.

К тому времени, когда Лауга принесла миски с похлебкой, Йоун уже вошел в бадстову и устроился рядом с женой.

– Я подумала, что вам приятно будет поесть горячего, – сказала Лауга.

Йоун взглянул на дочь, которая стояла перед ним с подносом в руках.

– Можно мне вначале переодеться?

Лауга поколебалась, поставила поднос на кровати возле матери и, опустившись на колени, принялась распутывать завязки на башмаках Йоуна.

– Мне нужно вам кое о чем рассказать.

– Где Кристин? – резко спросила Маргрьет.

Ее муж откинулся назад, опершись на локти и предоставив дочери стягивать с его ноги отсыревший чулок.

– Стейна отпустила ее после обеда, – ответила Лауга.

– А где сама Стейна?

– Ох, да не знаю я. Где-то бродит. – Лауга похолодела, чувствуя на себе пристальные взгляды родителей. – Пабби, – прошептала она, – когда тебя не было, к нам заезжал сислуманн Блёндаль.

Йоун сел прямее и поглядел на дочь.

– Сислуманн? – эхом повторил он.

Маргрьет стиснула кулаки.

– Что ему было нужно? – осведомилась она.

– Пабби, он привез для тебя письмо.

Маргрьет остановила на Лауге пронзительный взгляд.

– Почему он не послал слугу? Ты уверена, что это был именно Блёндаль?

– Мама!

Йоун хранил молчание.

– Где это письмо? – наконец спросил он.

Лауга стянула башмак с другой его ноги и уронила на пол. От башмака с отчетливым стуком отскочил ком засохшей грязи.

– Стейна сожгла его.

– С какой стати? Боже милостивый!

– Мама! Ничего страшного. Я знаю, что было в том письме. Пабби, нам придется…

– Пабби! – прозвучал из коридора громкий голос Стейны. – Ты представить не можешь, кого нам велено держать у себя под замком!

– Под замком? – Маргрьет стремительно развернулась к старшей дочери, которая вихрем ворвалась в бадстову. – Стейна, да ты вымокла до нитки!

Стейна мельком глянула на свой фартук, промокший насквозь, и пожала плечами.

– Я уронила ведра. Пришлось вернуться и снова набрать воды. Пабби, Блёндаль принуждает нас содержать здесь, в нашем доме, Агнес Магнусдоттир!

– Агнес Магнусдоттир?! – Маргрьет в ужасе перевела взгляд на Лаугу.

– Да, мама, ту самую убийцу! – воскликнула Стейна и, сняв мокрый фартук, легкомысленно бросила его на кровать. – Ту, что убила Натана Кетильссона!

– Стейна! Я как раз собиралась объяснить пабби…

– И Пьетура Йоунссона, мама!

– Стейна!

– Ой, Лауга, да ты просто хотела сама обо всем рассказать!

– А ты не смеешь перебивать и…

– Довольно! – Йоун резко встал, вскинул руки, жестом призывая их успокоиться. – Начни с самого начала, Лауга. Что произошло?

Лауга замялась, но потом изложила все, что могла вспомнить о визите сислуманна. Когда она пересказывала содержание письма, лицо ее залилось румянцем.

Еще не дослушав рассказа дочери, Йоун начал вновь одеваться.

– Да ведь мы вовсе не обязаны это делать! – Маргрьет дернула мужа за рукав, но Йоун в ответ лишь пожал плечами, стараясь не смотреть на ее растерянное лицо. – Йоун, – прошептала Маргрьет. И окинула взглядом дочерей – те сидели, сложив руки на коленях, и молчали, не сводя глаз с отца и матери.

Йоун надел башмаки, с силой захлестнув завязки вокруг лодыжек, и затянул так туго, что тюленья кожа протестующе скрипнула.

– Йоун, уже вечер, – проговорила Маргрьет. – Ты что, собрался в Хваммур? Да там к твоему приезду уже все лягут спать.

– Значит, я их разбужу.

С этими словами Йоун сдернул с гвоздя дорожную шляпу, взял жену за плечи и ласково, но решительно отодвинул с дороги. Прощально кивнув дочерям, он широким шагом вышел из комнаты, протопал по коридору и с грохотом захлопнул за собой входную дверь.

– Мама, что нам теперь делать? – донесся из темного угла тихой голосок Лауги.

Маргрьет закрыла глаза и глубоко вздохнула.

Йоун воротился в Корнсау несколько часов спустя. Вернувшаяся из отлучки Кристин получила изрядную взбучку от Маргрьет и теперь с упреком косилась на Стейну. Маргрьет замерла над вязаньем, раздумывая, не попытаться ли помирить дочерей, когда со скрипом распахнулась входная дверь и миг спустя по коридору загремели мужнины шаги.

Едва войдя, Йоун взглянул на жену. Маргрьет стиснула зубы.

– Ну что? – спросила она, подталкивая мужа к его кровати.

Йоун возился с завязками на башмаках.

– Ну же, пабби! – выпалила Лауга, проворно опустившись на колени. – Что сказал Блёндаль? – Она резко откинулась назад, стягивая башмаки с отца. – Эту женщину все-таки привезут сюда?

Йоун кивнул.

– Все, как ты и говорила, Лауга. Агнес Магнусдоттир заберут из Стоура-Борга, где она содержится сейчас, и перевезут к нам.

– Но почему, пабби? – тихо спросила Лауга. – Чем мы провинились?

– Ничем. Я – окружной староста. Эту женщину нельзя разместить в первой попавшейся семье. За нее несут ответственность власти, а я – их представитель.

– В Стоура-Борге как раз полным-полно представителей властей, – едко заметила Маргрьет.

– И все же ее необходимо переселить. Там было одно… происшествие.

– Что случилось? – спросила Лауга.

Йоун поглядел сверху вниз в ясное личико своей младшей дочери.

– Уверен, что ничего страшного, – наконец сказал он.

У Маргрьет вырвался горький смешок.

– Стало быть, мы смиренно примем эту обузу? Как побитые шавки? – Голос ее упал до свистящего шепота. – Йоун, эта Агнес – убийца! У нас дочери, работники… даже Кристин! Мы в ответе за них!

Йоун одарил жену многозначительным взглядом.

– Маргрьет, Блёндаль намерен возместить нам хлопоты. За ее содержание полагается оплата.

Маргрьет молчала. Когда она наконец заговорила, в ее голосе уже не было прежней воинственности:

– Быть может, нам следует на время отправить девочек из Корнсау.

– Мама, нет! Я не хочу никуда уезжать! – крикнула Стейна.

– Только ради вашей безопасности.

Йоун откашлялся.

– С тобой, Маргрьет, девочкам ничего не грозит. – Он вздохнул. – Есть еще кое-что. В тот вечер, когда эту женщину привезут сюда, я по приказу Блёндаля должен быть в Хваммуре.

У Маргрьет отвисла челюсть.

– Ты хочешь сказать, что ее должна буду принимать я?

– Пабби, ты не можешь бросить маму одну с этой женщиной! – воскликнула Лауга.

– Почему же одну? Здесь будете все вы. Будут офицеры из Стоура-Борга и преподобный. Блёндаль уже все устроил.

– И что же такое важное будет в Хваммуре, если ты понадобился там Блёндалю в тот самый вечер, когда он пришлет в наш дом преступницу?

– Маргрьет…

– Нет, я хочу знать! Это просто несправедливо.

– Мы должны будем обсудить, кто станет палачом.

– Палачом!

– Соберутся все старосты округа, в том числе и из Ватнснеса – те, что будут сопровождать людей из Стоура-Борга. Мы все переночуем в Хваммуре и на следующий день отправимся по домам.

– А я между тем останусь с глазу на глаз с женщиной, которая убила Натана Кетильссона.

Йоун хладнокровно взглянул на жену:

– С тобой будут наши дочери.

Маргрьет хотела еще что-то сказать, но передумала. Бросив на мужа уничтожающий взгляд, она схватилась за вязанье и ожесточенно заклацала спицами.

Стейна, из-под полуопущенных век наблюдавшая за отцом и матерью, взяла свою порцию похлебки и почувствовала, как подступает дурнота. Сжимая двумя руками деревянную миску, она разглядывала кусочки баранины, которые плавали в жирном бульоне. Медленно взяв ложку, Стейна выловила один кусочек, отправила в рот и принялась жевать. И тут же нащупала в нем внушительный хрящ, но, поборов искушение выплюнуть его, тщательно разжевала и проглотила, не сказав ни слова.

После того как было принято решение перевезти меня в Корнсау, люди из Стоура-Борга по вечерам связывают мне веревкой ноги, как спутывают коней, – желая увериться, что я точно не сбегу. Сдается, с каждым новым днем они все больше видят во мне животное, неразумную скотину, которую следует покормить, чем Бог послал, и укрыть от непогоды. Они держат меня одну в темноте, лишают света и свежего воздуха, а когда нужно куда-то отвести, связывают меня и волокут, куда им угодно.

Здесь, в Стоура-Борге, со мной совсем не разговаривают. Зимой в бадстове я всегда отчетливо слышала шорох собственного дыхания и в конце концов стала бояться даже сглотнуть, чтобы этим громким звуком не привлечь всеобщего внимания. Единственное, что было слышно тогда в бадстове, – шуршание страниц Библии и перешептывания. Я угадывала по губам, что люди то и дело произносят мое имя, причем отнюдь не доброжелательно. Теперь, когда закон велит им зачитать мне вслух какое-нибудь письмо или объявление, они говорят так, словно обращаются к кому-то, стоящему у меня за спиной. И упорно не желают смотреть мне в глаза.

Ты, Агнес Магнусдоттир, признана виновной в соучастии в убийстве. Ты, Агнес Магнусдоттир, признана виновной в поджоге и преступном сговоре совершить убийство. Ты, Агнес Магнусдоттир, приговорена к смертной казни. Ты, Агнес. Агнес.

Они не знают меня.

Я молчу. Я исполнена решимости отрешиться от мира, закрыть сердце и держаться за то, что у меня пока еще не отняли. Я не могу допустить, чтобы эта частица меня исчезла бесследно. Я сохраню то, что я есть, глубоко внутри, укрою в сомкнутых ладонях все, что видела, слышала и чувствовала. Стихи, которые слагались, покуда я стирала, косила и стряпала до кровавых мозолей. Саги, которые я знаю наизусть. Я тону, и все, что у меня осталось, погружается под воду вместе со мной. Если я заговорю, мои речи будут словно пузырьки воздуха. Люди не сумеют запомнить и сохранить мои слова. Они будут видеть шлюху, сумасшедшую, убийцу, женщину, которая орошает кровью траву и хохочет набитым землей ртом. Они скажут «Агнес» – и увидят паучиху, ведьму, пойманную паутиной собственных роковых козней. Быть может, они увидят ягненка, окруженного хищными воронами, ягненка, который жалобным блеяньем зовет пропавшую мать. Однако меня они не увидят. Меня там не будет.

Преподобный Торвардур Йоунссон вздохнул, выйдя из церкви на сырой и зябкий предвечерний воздух. Всего лишь месяц с небольшим миновал с тех пор, как он принял предложение Блёндаля посещать приговоренную к смерти женщину, и с тех самых пор он ежедневно сомневался в правоте своего решения. Каждое утро он испытывал беспокойство, словно пробуждался от кошмарного сна. Каждый день, когда он направлялся пешком в небольшую церковь Брейдабоулстадура, чтобы там помолиться и посидеть в одиночестве, в груди у него возникал тугой тревожный комок, и все тело охватывала дрожь, точно плоть обессилела от смятения духа. Нынешний день ничем не отличался от прочих. Сидя на жесткой скамье и устремив взгляд на свои сложенные руки, Тоути поймал себя на том, что искренне хочет заболеть, тяжело заболеть, дабы обрести веский повод отказаться от поездки в Корнсау. Нежелание исполнять свой долг и готовность пожертвовать здоровьем, даром Господним, нешуточно испугали его.

«Теперь уже поздно, – говорил он себе, идя через чахлый садик на церковном дворе. – Ты дал слово человеку и Господу, и обратного пути нет».

Прежде, когда еще жива была мать Тоути, садик при церкви изобиловал крохотными цветочками, которые летом окружали могилы прихожан лиловой каймой. Мать говорила, что это усопшие колеблют лепестки цветов, приветствуя переживших зиму прихожан. После ее смерти, однако, отец вырвал с корнем все цветы, и с тех пор могилы прозябали в неприглядной наготе.

Дверь дома на хуторе Брейдабоулстадур была распахнута настежь. Тоути вошел в дом – и от душного жара, которым веяло из кухни, от запаха сальной свечи, горевшей в коридоре, его тотчас замутило.

Отец, склонившись над кипящим котелком, тыкал в него ножом.

– Думаю, мне пора отправляться, – объявил Тоути.

Отец поднял взгляд от варившейся в котелке рыбы и кивнул.

– Мне положено прибыть ранним вечером, чтобы познакомиться с семейством из Корнсау и присутствовать, когда… когда привезут преступницу.

Отец нахмурился.

– Так поезжай, сын.

Тоути заколебался.

– Ты думаешь, я готов?

Преподобный Йоун вздохнул и снял котелок с крюка над огнем.

– Тебе лучше знать собственное сердце.

– Я молился в церкви. Хотелось бы мне знать, что подумала бы обо всем этом мама.

Отец Тоути медленно сморгнул и отвернулся.

– А ты что думаешь, отец?

– Мужчина должен быть верен своему слову.

– Но это правильное решение? Я… я не хотел бы вызвать твое неудовольствие.

– Лучше стремись избегнуть неудовольствия Господа, – пробормотал преподобный Йоун, пытаясь выудить ножом рыбину из котелка.

– Ты помолишься за меня, отец?

Тоути ждал ответа, но так и не дождался. Быть может, отец считает себя более достойным духовным наставником для убийц. Может быть, завидует, что она выбрала именно Тоути. Он смотрел, как отец слизывает с ножа приставший к лезвию кусочек рыбы. «Она выбрала меня», – мысленно повторил он.

– Не буди меня, когда вернешься! – крикнул преподобный Йоун сыну вслед, когда тот повернулся и вышел из комнаты.

Тоути надел и укрепил на лошади седло, затем не без труда взобрался на нее.

– Вот, стало быть, как, – прошептал он едва слышно. Легонько сжал коленями бока лошади, побуждая ее двинуться с места, и оглянулся на дом. Струйка дыма из кухонной трубы таяла в мелкой предвечерней из мороси.

Медленно продвигаясь по окружавшей церковь долине, заросшей высокими травами, младший проповедник пытался обдумать, что и как ему следует говорить. Должен ли он быть мягок и приветлив или же суров и неприступен, как Блёндаль? Покачиваясь в седле, он пробовал то одну, то другую интонацию, различные виды приветствий. Пожалуй, следует подождать, пока он не увидит эту женщину собственными глазами. Неожиданно Тоути охватил трепет. Эта женщина – самая заурядная служанка, к тому же еще и убийца. Она убила двоих мужчин. Зарезала, как скотину. Убийца, беззвучно повторил Тоути. Могðingi. Слово выплеснулось изо рта, словно слишком горячее молоко.

Он ехал по северному полуострову, где на горизонте брезжила тонкая полоска моря, а тучи между тем начали рассеиваться, и тропу омыл багряный свет незакатного июньского солнца. Капли воды алмазами заискрились на земле, очертания холмов стали матово-розовыми, и тени скользили по их гребням, передвигаясь вместе с плывущими над головой облаками. Мошкара толклась в воздухе и, попадая в полосы солнечного света, вспыхивала крохотными алыми искрами, а прохладный воздух долин полнился сладким и влажным ароматом травы, уже почти готовой покорно лечь под взмахами косы. Страх, который так прочно стискивал когтями грудь Тоути, отступил, развеялся без следа, и молодой священник молча любовался раскинувшимся перед ним краем.

«Все мы дети Божьи, – думал он. – Эта женщина – моя сестра во Христе, и, будучи ее духовным братом, я должен возвратить ее в лоно семьи». Тоути улыбнулся и пустил лошадь тёльтом[7].

– Я спасу ее! – прошептал он.

Глава 2

3 мая 1828 года

Ундирфедль, Ватнсдалюр

Обвиняемая Агнес Магнусдоттир родилась на хуторе Флага в приходе Ундирфедль в 1795 году. Конфирмовалась в 1809 году, и в том возрасте ее описывали как обладавшую «недюжинным умом, а также глубокими познаниями и пониманием христианства».

Так гласит запись в церковной книге прихода Ундирфедль.

П. Бьярнасон

МЕНЯ ВЫВЕЛИ ИЗ КЛАДОВОЙ и снова взяли в железа. На сей раз прислали судебного офицера, юнца с прыщавой кожей и кривой усмешкой. Это слуга из Хваммура, мне знакомо его лицо. Когда он открыл рот, я заметила, что у него гнилые зубы. Изо рта у него дурно пахло – ну да чем я лучше? Я знаю, что от меня воняет. Я покрыта грязью и следами телесных выделений: крови, пота, кожного сала. Не могу припомнить, когда я в последний раз мылась. Волосы мои превратились в сальную паклю; я пыталась заплетать косы, но мне не давали лент, и я подозреваю, что в глазах офицера выгляжу сущей уродиной. Быть может, поэтому он усмехался, глядя на меня.

Он забрал меня из той омерзительной кладовой, а когда повел по неосвещенному коридору, к нам присоединились другие люди. Они молчали, но я чувствовала спиной их присутствие, чувствовала их взгляды, которые впивались в шею, словно ледяные безжалостные пальцы. А потом, после нескольких месяцев в душной клетушке, густо пропитанной моим смрадным дыханием и зловоньем ночного горшка, меня вывели из коридоров Стоура-Борга на раскисший слякотный двор. И там шел дождь.

Как я могу описать, что значит снова дышать полной грудью? Я словно родилась заново. Едва держась на ногах в море света, я жадно хватала ртом свежий соленый воздух. День клонился к вечеру, и его влажное дыхание омывало мое лицо. Душа моя возликовала в тот краткий миг, когда меня вывели наружу. Я упала на колени, распластав юбки в грязной луже, и запрокинула лицо к небу, словно в молитве. Видеть свет было таким безмерным счастьем, что я едва не разрыдалась.

Кто-то ухватил меня и рывком поднял на ноги – так выдергивают из земли беззаконно выросший на грядке чертополох. Только тогда я и увидала толпу. Вначале я не поняла, чего ради собрались здесь все эти люди, все эти мужчины и женщины, что теперь стоят не шелохнутся, безмолвно сверля меня неотступными взглядами. Потом я поняла, что смотрят они так вовсе не на меня. Меня эти люди не видели. Я – это двое убитых мужчин, горящий хутор, нож… кровь.

Я не знала, как быть, как держать себя под этими взглядами. И тут увидела Роусу – она стояла поодаль, крепко сжимая ручонку своей маленькой дочери. Приятно было увидеть хотя бы одно знакомое лицо, и я помимо воли улыбнулась. Зря я это сделала. Толпа точно сорвалась с цепи. Лица служанок исказились, и тишину разорвал вдруг пронзительный детский вопль:

– Fjandi! Дьявол!

Вопль ударил в небо, точно струя из гейзера. И погасил мою улыбку.

Этот выкрик словно вывел толпу из оцепенения. Кто-то разразился визгливым смехом, какая-то старуха шикнула на ребенка и увела его прочь. За ними один за другим ушли все остальные, вернулись в дом, к своим повседневным делам, и я, окруженная старостами, осталась стоять под дождем – в заскорузлых от пота чулках, с сердцем, рвущимся на части под кожей, покрытой коростой грязи. Оглянувшись, я увидала, что Роуса бесследно исчезла.

И вот теперь мы едем по северу Исландии, этого обширного острова, омываемого волнами, угрюмо покоящегося на лоне моря. Скачем через горы наперегонки с собственными тенями.

Меня привязали к седлу, точно покойницу, сопровождаемую к месту погребения. В глазах своих спутников я и есть покойница, которую ждет могила. Руки у меня скованы впереди. Зловещая наша кавалькада неумолимо скачет все дальше, кандалы впиваются в мою плоть, и я вижу, как на запястьях проступает кровь. Ожидание боли стало привычкой. Иные из тех, кто охранял меня в Стоура-Борге, мелочно издевались над моей плотью, словно запечатлевая на ней свидетельства своей ненависти: ссадины, синяки, россыпи кровоподтеков, исчерна-желтые желваки, тут и там вздувающие кожу. Полагаю, некоторые из этих людей знали Натана.

Но теперь меня везут на восток, и хоть я связана, словно ягненок, приготовленный на убой, но счастлива, что возвращаюсь в долины, где бесплодный камень уступает место траве, – пускай даже здесь мне предстоит умереть.

Кони скачут, пробираясь меж травяных кочек, а я гадаю, когда же меня убьют. Гадаю, где будут меня содержать, в каком погребе хранить, точно масло или копченое мясо. Словно труп – в ожидании тех дней, когда земля оттает, когда меня можно будет бросить, как камень, в могилу.

Мне таких вещей не говорят. Просто заковали в кандалы и ведут, куда надобно, и я повинуюсь, точно корова: посмеешь брыкаться – пойдешь под нож. Веревка на шею – и конец. Я опускаю голову, покорно следую предназначенным путем и только надеюсь, что в конце его не могила, пока еще – не могила.

Меня донимают мухи. Они ползают по лицу, лезут в глаза, и я всей кожей чувствую щекотное касание их крохотных лапок и крылышек. Кандалы слишком тяжелы, чтобы отогнать мух. Эти железа предназначены для мужских рук, хотя и мои запястья стискивают так, что не шелохнешься.

И все же приятно хоть куда-то, но двигаться, ощущать ногами тепло лошадиного крупа; чувствовать прикосновение хоть чего-то живого и не мерзнуть, Боже, не мерзнуть. Я так долго прозябала в холоде, что леденящее дыхание зимы словно пропитало меня до мозга костей. Вечность, проведенная в темноте и взаперти, ненавидящие взгляды – одного этого достаточно, чтобы превратиться в ледышку. И даже когда в воздухе роятся полчища мух, лучше ехать куда угодно, чем заживо разлагаться в тесной кладовой, точно труп в гробу.

Помимо жужжания насекомых и размеренного перестука конских копыт мне слышен отдаленный гул. Быть может, то голос моря – мерный рокот волн, набегающих на пески Тингейрара. Или же мне это только чудится. Морю свойственно проникать в душу. Как говаривал Натан, стоит только раз подпустить его к себе – и ты от него уже никуда не денешься. Море, говорил он, как женщина. Изведет и не даст покоя.

То была первая моя весна в Идлугастадире. Она даже не наступила, но ворвалась в мир, словно загнанный, трепещущий от страха заяц. Море было пустынно – Натан греб, с силой погружая весла в его зыбкие бока, и лодка плавно скользила по серебрящейся глади.

– Тихо, как в церкви, – заметил он, усмехаясь. Мускулистые руки его напрягались, преодолевая сопротивление воды. Я слышала, как поскрипывает дерево, как мерно и приглушенно шлепают по воде весла. – Смотри, будь паинькой, когда я уеду.

Не думать о Натане.

Сколько мы уже едем – час, два? Время увертливо, словно кусок масла на горячей сковородке. А впрочем – вряд ли больше двух часов. Я знаю эти места. Знаю, что мы сейчас едем на юг, вероятно, в Ватнсдалюр. Странно, как при этой мысли сердце мое мгновенно сжимается в груди. Давно ли была я здесь в последний раз? Пару лет назад? Больше? Все осталось таким, как прежде.

Я почти дома. Почти – потому что вернуться домой мне не суждено.

Мы проезжаем между незнакомых холмов у устья долины, и я слышу карканье воронов. Их черные силуэты словно зловещие знамения в ослепительной синеве неба. Все ночи, проведенные в Стоура-Борге, на сыром убогом ложе, я представляла себе, как брожу по Флаге под открытым небом и кормлю воронов. Жестокие птицы, но мудрые, а если живое существо нельзя любить за доброту и мягкость, отчего бы не любить его за мудрость? В детстве я часто наблюдала, как во́роны собираются на крыше ундирфедльской церкви, и надеялась по их поведению понять, кто вскорости умрет. Сидя на стене, я ждала, когда кто-нибудь из воронов встопорщит перья и я увижу, в какую сторону повернут его клюв. Один раз это случилось. Ворон, усевшийся на деревянном коньке крыши, указал клювом на хутор Бакки – и в ту же неделю маленький мальчик из Бакки утонул в реке; труп его, распухший и посеревший, выловили ниже по течению. Ворон знал, что это случится.

Сигга ничегошеньки не знала о кошмарах и призраках. Как-то вечером, в Идлугастадире, когда мы сидели рядышком и вязали, с моря донесся пронзительный крик ворона, и от этого крика у нас кровь застыла в жилах. Я сказала ей, чтобы ночью нипочем не сзывала и не кормила воронов. Те, что каркают по ночам, сказала я, на самом деле не птицы, а призраки, и едва они завидят тебя, так тут же и убьют. Уверена, я не на шутку напугала ее, иначе она потом не сказала бы того, что сказала.

Знать бы, где сейчас Сигга. Почему ее не оставили со мной в Стоура-Борге? Как-то утром, когда я была в кандалах, ее увели прочь и даже не сказали мне куда, хотя я спрашивала об этом не единожды. «Подальше от тебя, – отвечали мне всякий раз, – и все тут».

– Агнес Магнусдоттир!

У человека, который скачет рядом со мной, на лице читается непреклонность.

– Агнес Магнусдоттир, уведомляю тебя, что до самой своей казни ты будешь содержаться на хуторе Корнсау. – Он что-то читает, поглядывая на перчатки. – Будучи преступницей, приговоренной судом этой страны, ты утратила право на свободу. – Он складывает листок бумаги и прячет его за отворотом перчатки. – И нечего смотреть волком, слышишь? Люди в Корнсау добрые.

Эй, парень! Вот тебе улыбка. Хороша? Видишь, как раздвинулись мои губы? Видишь мои зубы?

Он проезжает вперед, и я вижу, что рубашка у него на спине мокрая от пота. Из всех возможных мест выбрали именно Корнсау – неужели нарочно?

Еще вчера, когда я была заточена в кладовой Стоура-Борга, Корнсау показался бы мне раем небесным. Места, где прошло мое детство, сочная зелень травы, торфяные кочки, по весне пропитанные талой водой… Сейчас, однако, я понимаю, что меня ждет унижение. Люди, которые живут в долине, узнают меня. Вспомнят меня такой, какой я была когда-то: дитя, девочка, молодая женщина, кочующая с хутора на хутор… потом подумают об убийстве – и та девочка, та женщина исчезнет из их памяти. Мне невыносимо больно озираться по сторонам. Я утыкаюсь взглядом в лошадиную гриву, гляжу на вшей, что кишат в жестких волосах, и не знаю, чьи они – кобылы или мои собственные.

Преподобный Тоути стоял, ссутулясь, в низком дверном проеме и щурился от розоватого света полночного солнца. На дальнем краю самого северного угодья Корнсау он различил силуэты приближающихся всадников. Тоути всматривался, пытаясь понять, есть ли среди них женщина. В золотом половодье травы все фигуры казались одинаково маленькими и черными.

Маргрьет переступила порог и остановилась за спиной у младшего проповедника.

– Надеюсь, хоть кого-нибудь оставят за ней присматривать, чтобы, упаси Бог, не перерезала нас во сне.

Тоути обернулся, взглянул на ее жесткое лицо. Маргрьет тоже щурилась, вглядываясь в далеких всадников, и лоб ее прорезали глубокие морщины. Седые волосы она заплела в две тугие косы, уложила венцом вокруг головы и надела свой лучший чепчик. И сменила засаленный фартук, в котором встречала Тоути нынешним вечером.

– Ваши дочери присоединятся к нам?

– Они с ног валятся от усталости. Я отправила обеих в постель. Не понимаю, с какой стати везти сюда эту злодейку посреди ночи!

– Думаю, для того чтобы не побеспокоить ваших соседей, – деликатно отозвался Тоути.

Маргрьет прикусила нижнюю губу, и щеки ее пошли красными пятнами.

– Не по душе мне жить под одним кровом с отродьем дьявола, – проговорила она, понизив голос до шепота. – Преподобный Тоути, мы должны во всеуслышание заявить, что не желаем держать эту женщину в нашем доме. Если уж ее не могут оставить в Стоура-Борге, так пускай перевезут на какой-нибудь остров.

– Всем нам надлежит исполнять свой долг, – пробормотал Тоути, наблюдая за тем, как цепочка всадников свернула на ближнее поле, которое примыкало к дому. Извлек из нагрудного кармана рожок с нюхательным табаком и выудил из него небольшую щепотку табаку. Аккуратно положив ее во впадинку у костяшки большого пальца левой руки, он наклонил голову и втянул ноздрями понюшку.

Маргрьет закашлялась и сплюнула.

– Даже если это означает, что нас среди ночи зарежут как свиней? Вы-то, преподобный Тоути, хотя бы мужчина, пускай совсем еще молодой, но зато слуга Божий. Вас она, я думаю, не решится тронуть… а как же мы с мужем? И наши дочери? Господи, да ведь мы теперь глаз не сможем сомкнуть!

– В вашем доме оставят офицера, – вполголоса заметил Тоути, всматриваясь в одинокого всадника, который легким галопом ехал к ним.

– Пускай только попробуют не оставить – я не поленюсь самолично доставить ее назад в Стоура-Борг!

С этими словами Маргрьет сцепила пальцы на животе и устремила взгляд на нескольких воронов, беззвучно летевших над горным хребтом Ватнсдальсфьядль. Издалека стая походила на облако пепла, невесомо кружащее в высоте.

– Преподобный Тоути, вы следуете старинным обычаям? – вдруг спросила Маргрьет.

Тоути обернулся к ней, помолчал, обдумывая ответ.

– Только если они благородны и не расходятся с устоями христианства.

– Знаете, как обычно называют стаю воронов?

Тоути покачал головой.

– «Сговор», преподобный. Сговор! – Маргрьет подняла брови, словно призывая его оспорить это утверждение.

Тоути смотрел, как во́роны чинно рассаживаются вдоль по карнизу крыши хлева.

– Разве, госпожа Маргрьет? Мне казалось, что их называют «бессердечие».

Прежде чем Маргрьет успела найтись с ответом, всадник, который направлялся к ним, одолел ближнее поле.

– Comið þiþ sæl og blessuð! – приветствовал он хозяйку хутора. – Будь счастлива и благословенна!

– Drottin blessi yður! Благослови тебя Господь! – в один голос отозвались Маргрьет и Тоути. Они дождались, покуда всадник спешится, и только тогда подошли к нему. По обычаю все трое обменялись краткими приветственными поцелуями. Вновь прибывший взмок от пота, и от него резко пахло лошадью.

– Она здесь, – проговорил он, переводя дух. – Сами увидите, как ее измотало путешествие. – Приезжий смолк, стянул с головы шляпу и провел ладонью по влажным от пота волосам. – Думаю, хлопот она вам не доставит.

Маргрьет фыркнула.

Приезжий холодно улыбнулся.

– Нам было велено задержаться здесь на ночь, чтобы об этом позаботиться. Мы встанем лагерем на ближнем поле.

Маргрьет мрачно кивнула.

– Как угодно, только траву не потопчите. Принести вам молока? Ячменя и воды?

– Да, спасибо, – ответил он. – Мы возместим вам хлопоты.

– Вот уж незачем. – Маргрьет поджала губы. – Следите только, чтобы эта дрянь не добралась до моих кухонных ножей.

Приезжий сдавленно хохотнул и двинулся вслед за Маргрьет в дом. Тоути успел ухватить его за руку.

– Заключенная пожелала, чтобы я побеседовал с ней. Где она?

Приезжий указал пальцем на лошадь, которая остановилась дальше всех от дома.

– Вон та баба с кислой рожей. Старшая. Другая служанка, та, что моложе, осталась в Мидхопе. Говорят, ждет ответа на прошение о помиловании.

– Помиловании? Я думал, что все трое уже обречены.

– Многие жители Ватнснеса надеются, что король помилует Сиггу. Слишком она молода и мила собой, чтобы умереть. – Приезжий скорчил гримасу. – Вон та – совсем другое дело. Когда на нее находит – просто бешеная.

– Она тоже ждет помилования?

Приезжий рассмеялся.

– Сомневаюсь я, что дождется. Блёндаль благоволит младшей. Вроде бы она напоминает ему жену. Что до этой… Блёндаль намерен всем показать, что с правосудием шутки плохи.

Тоути не сводил взгляда со всадников, собравшихся на краю ближнего поля. Прибывшие уже спешились и теперь возились с седельными вьюками. И только одна фигура все так же неподвижно маячила в седле.

– Каково ее полное имя? Как мне следует обращаться к…

– Просто Агнес, – перебил приезжий. – Она откликается на «Агнес».

Мы прибыли в Корнсау. Люди из Стоура-Борга спешиваются неподалеку от покосившего усадебного дома. Перед домом стоят двое, мужчина и женщина, и всадник, который объявлял о лишении меня прав, подходит к ним. Женщина возвращается в дом, кашляя и плюясь, точно старая овца, но мужчина остается поговорить с офицером из Стоура-Борга.

Слева от меня слышен смех – двое офицеров мочатся на землю. Я чую в теплом воздухе запах мочи. Как обычно, никто не заметил, что я за весь день не съела ни крошки, не выпила ни глотка воды; губы мои пересохли и растрескались, как хворост. Я ощущаю себя так же, как в голодном детстве, – словно кости мои разрастаются внутри иссохшей от голода плоти и вот-вот вылезут наружу. У меня прекратились крови. Я больше не женщина.

Один из мужчин направляется ко мне, быстрыми широкими шагами преодолевая ближнее поле. Не смотри на него.

– Здравствуй, Агнес. Я… я – преподобный Торвардур Йоунссон. Младший проповедник из Брейдабоул-стадура в Вестурхоупе. – Он говорит, задыхаясь.

Не поднимай глаз. Это он. Это его голос.

Он покашливает, затем подается ко мне, словно для традиционного приветственного поцелуя, но тут же замирает, отступает на шаг, едва не запнувшись о травяную кочку. Наверняка ему ударила в нос вонь мочи, засохшей на моих чулках.

– Ты хотела встретиться со мной? – В голосе его звучит неуверенность.

Я поднимаю глаза.

Он не узнал меня. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Волосы у него такие же рыжие, пламенно-рыжие, как полуночное солнце. Словно его шевелюра впитала солнечный свет, как моток шерсти впитывает краску. Вот только лицо у него стало старше. Осунулось.

– Ты хотела встретиться со мной? – повторяет он.

Я смотрю ему прямо в глаза – и он отводит взгляд, нервно смахивает с верхней губы капельку пота, оставив на коже россыпь темных крошек. Нюхательный табак? Ему неуютно и хочется уйти.

Язык распух во рту и не в силах шевелиться, не в силах складывать слова. Да и что я могу сказать ему сейчас, когда все обернулось вот таким образом? Я сдираю струпья на запястьях, натертых кандалами, и в ранах вскипает кровь. Он замечает это.

– Что ж, я должен… я рад был познакомиться с тобой, но… сейчас уже поздно. Ты, наверное… словом, я еще загляну к тебе. Вскорости.

Он неловко кланяется, разворачивается и идет прочь, спотыкаясь в спешке. Он уходит прежде, чем я успеваю сказать, что все понимаю. Размазывая по руке свежую кровь, я смотрю, как он торопливо и неуклюже шагает к своей лошади.

Теперь я одна. Я наблюдаю за во́ронами и слушаю, как кони хрустят ячменем.

Когда люди из Стоура-Борга поели и разбрелись по палаткам спать, Маргрьет собрала грязные деревянные миски и вернулась в дом. Она расправила одеяла, которыми были укрыты спящие дочери, и медленно прошлась по тесной комнатушке, то и дело наклоняясь, чтобы подобрать клочья сухой травы, осыпавшиеся с дерна, которым были заделаны просветы между балками. Пыль, наполнявшая комнату, приводила ее в отчаяние. Раньше стены здесь были обшиты норвежским деревом, но потом Йоун снял деревянную обшивку, чтобы расплатиться за долги с одним хуторянином, живущим на другом конце долины. Теперь с голых дерновых стен летом обильно сыпалась на постель сухая трава и торфяная пыль, а зимой стены плесневели, источая сырость, которая сочилась на шерстяные одеяла и проникала в легкие хозяев и домочадцев. Дом неотвратимо разрушался, превращался в ветхую лачугу, и эта ветхость неизбежно сказывалась на жизни обитателей. В минувшем году двое слуг захворали и умерли от этой сырости.

Маргрьет, вспомнив о собственном кашле, машинально поднесла ладонь ко рту. С того самого дня, как их дом посетил сислуманн, ее больные легкие давали о себе знать с пугающей частотой. Каждое утро она просыпалась с тяжестью в груди. Маргрьет не знала, что тому причиной – страх перед скорым прибытием убийцы или скопившаяся за ночь мокрота, но эти приступы невольно наводили на мысль о смерти. Все рушится, подумала она. За что ни возьмись – все движется к гибели.

Один из офицеров ушел за Агнес, которую так и оставили привязанной к седлу. Маргрьет успела увидеть ее лишь издалека, мельком, когда покинула полумрак дома, чтобы отнести приезжим ужин, – смазанное синее пятно, краешек юбки, свисавший с бока лошади. Теперь ее сердце тяжело и глухо стучало. Скоро, очень скоро убийца окажется перед ней. Маргрьет взглянет в лицо этой женщины, неизбежно ощутит вблизи тепло ее дыхания. Что ей надлежит сделать? Как повести себя в присутствии преступницы?

«Если б только здесь был Йоун, – с тоской подумала Маргрьет. – Он бы растолковал мне, что следует ей сказать. Только мужчина, настоящий мужчина знает, как управиться с женщиной, которая натворила столько бед».

Маргрьет присела, рассеянно перебирая в пальцах стебельки сухой травы. Почти четыре десятка лет на четырех разных хуторах она успешно управлялась со всеми слугами и работниками, которые трудились в хозяйстве ее мужа, – и все же сейчас словно оцепенела, мучаясь неуверенностью и тревогой. Та женщина – как ее? – Агнес? – не служанка, не гостья, не нищенка в поисках милостыни. Она недостойна милосердия… но ведь ее приговорили к смерти. Маргрьет содрогнулась. Ее тень в зыбком свете лампы то и дело пускалась в причудливый пляс.

От входной двери донеслись глухие шаги. Маргрьет стремительно встала, разжала стиснутые кулаки, разроняв собранную траву. Из полутьмы коридора гулко раскатился низкий голос офицера:

– Госпожа Маргрьет из Корнсау! Я привел заключенную. Можно нам войти?

Маргрьет сделала глубокий вдох и выпрямилась.

– Ступайте сюда, – повелительно бросила она.

Офицер вошел в бадстову первым, широко улыбаясь Маргрьет, которая смущенно застыла посреди комнаты, вцепившись обеими руками в фартук. Краем глаза она глянула туда, где мирно спали дочери, и ощутила, как бьется в горле жилка, наполненная кровью.

Секунду царило молчание – офицер моргал, привыкая к неяркому свету лампы. Затем он рывком втащил в комнату свою спутницу.

Маргрьет не ожидала, что убийца окажется настолько жалкой и грязной. Платье на ней было, какие обычно носят служанки, – простое, из грубой шерсти, но до того перепачкано и покрыто заскорузлой грязью, что его изначальный синий цвет едва удавалось различить на засаленных почти до черноты горловине и рукавах. Выцветшие синие чулки промокли насквозь и сползли до лодыжек; один чулок порвался, и в прорехе просвечивала бледная кожа. Башмаки, судя по всему, из тюленьей кожи, явно лопнули по швам, но под слоем грязи было не разобрать, в какой мере они изорваны. Голова узницы была непокрыта, спутанные сальные волосы кое-как заплетены в две черные косы, откинутые за спину, несколько выбившихся прядей прилипли к шее. Маргрьет подумалось, что вид у женщины такой, точно ее волокли из Стоура-Борга пешком. Лица видно не было; она упорно глядела в пол.

– Посмотри на меня.

Агнес медленно подняла голову. Маргрьет невольно содрогнулась при виде засохшей на губах крови, грязных разводов, которые оставила на лице дорожная пыль. На подбородке, захватывая и часть шеи, желтел большой застарелый синяк. Агнес, оторвав взгляд от пола, быстро, исподлобья глянула на Маргрьет, и той стало не по себе от пронзительной синевы этих глаз, так ярко сверкавших на покрытом грязью лице.

Маргрьет повернулась к офицеру:

– Эту женщину избивали.

Офицер вглядывался в лицо Маргрьет, явно ожидая увидеть в нем злорадство, но, обманутый в своих ожиданиях, опустил глаза.

– Где ее вещи?

– Только то, что на ней надето, – ответил он. – Остальное забрали чиновники, чтобы покрыть расходы на пропитание.

Прилив гнева придал Маргрьет сил, и она выразительно ткнула пальцем в кандалы, которые стягивали запястья женщины.

– Так ли нужно держать ее в путах, как овцу, приготовленную на убой? – осведомилась она.

Офицер пожал плечами и выудил ключ. С привычной ловкостью он избавил Агнес от наручников. Ее руки бессильно, как плети, упали вдоль тела.

– Теперь ступайте, – сказала Маргрьет офицеру. – Можете прислать кого-нибудь, когда я соберусь спать, но сейчас я хотела бы побыть с ней наедине.

Глаза офицера округлились.

– Вы уверены? – осторожно спросил он. – Мало ли что может случиться.

– Я уже сказала: ваша помощь понадобится, когда я пойду спать. Можешь подождать за дверью, коли охота, в случае чего я позову.

Офицер поколебался, но все же кивнул и, отсалютовав, вышел. Маргрьет повернулась к Агнес, которая так и стояла, не шелохнувшись, посреди комнаты:

– Ступай за мной.

Маргрьет вовсе не хотелось прикасаться к женщине, но в доме было так темно, что пришлось ухватить Агнес за руку, чтобы отвести в нужную комнату. И ощутить под пальцами костлявое исхудавшее запястье, липкие следы крови. От женщины крепко несло застоявшейся мочой.

– Сюда. – Маргрьет, медленно ступая, прошла в кухню, наклонив голову, чтобы не задеть низкую притолоку.

В кухонном очаге, обложенном камнями, краснели угли, в торфяной, укрепленной соломой крыше зияло небольшое отверстие дымника. Сочившийся сквозь него розоватый сумеречный свет падал на земляной пол, пронизывая клубы расползавшегося повсюду дыма. Маргрьет ввела Агнес в кухню, развернулась и взглянула ей в лицо.

– Снимай одежду. Чтобы спать под моими одеялами, тебе нужно как следует вымыться. Нечего притаскивать в этот дом новых вшей, здесь и старых хватает.

Лицо Агнес не выразило никаких чувств.

– Где вода? – прохрипела она.

Маргрьет на миг замялась, затем повернулась к большому котлу, который стоял на углях. Запустив руку в котел, она выудила замоченную на ночь посуду и с усилием отставила ее на пол.

– Вот тебе вода, – сказала она, – и притом теплая. А теперь поторапливайся, время уже за полночь.

Агнес поглядела на котел – и вдруг рухнула на пол. Маргрьет вначале почудилось, что женщина лишилась чувств, но тут же она поняла, что ошиблась. И смотрела, как Агнес, перегнувшись над краем котла, черпает горстями жирную воду, пьет, захлебываясь от жадности, точно скот у поилки. Вода текла струями по ее шее и подбородку, впитывалась в заскорузлые от грязи складки платья. Недолго думая Маргрьет нагнулась и оттолкнула голову Агнес от котла.

Женщина упала на локти и вскрикнула, захлебываясь непроглоченной водой. От этого звука у Маргрьет сжалось сердце. Глаза Агнес были полуприкрыты, губы так и не сомкнулись. Она напоминала того, кто лишился рассудка от пьянства, от встречи с привидением или от горя, когда в семье один за другим умерли близкие.

Женщина заскулила, провела тыльной стороной ладони по рту, затем по платью. И, с усилием оторвавшись от пола, попыталась встать.

– Я хочу пить.

Маргрьет кивнула, чувствуя, как неистово колотится в груди сердце. И с трудом сглотнула.

– В другой раз, – сказала она, – ты хоть кружку попроси.

Когда преподобный Тоути вернулся в усадьбу своего отца у брейдабоулстадурской церкви, он весь взмок от пота. Из Корнсау он скакал что есть духу, молотя пятками по бокам лошади, и ветер хлестал его по лицу, да так, что щеки горели от прилившей крови.

Перейдя на шаг, Тоути направил взмыленную лошадку к столбику недалеко от входа в усадьбу. Спешился, опустив на землю дрогнувшие в коленях ноги. Усилившийся ветер прохватывал плотную одежду насквозь, и Тоути, мокрого как мышь, пробрал ледяной озноб. Он изо всей силы стиснул зубы. Когда он наматывал поводья на столбик, руки у него мелко тряслись.

Ветром принесло с моря тяжелые тучи, и сейчас неотвратимо смеркалось, хотя с летнего солнцестояния времени прошло всего ничего. Тоути поднял отсыревший воротник, надвинул шляпу поглубже. И, похлопав лошадь по крупу, двинулся по пологому подъему к церкви. Тоути ощущал себя мокрой ветошью, которую выжали досуха и бросили бесформенным комком валяться на земле. Эти северные дни, насквозь пропитанные неотвязным светом, эти вечные светлые сумерки изрядно донимали его. Он не в состоянии был определить время суток – не то что на юге, где проходила его учеба.

Начался дождь, и порывы ветра усилились. Ветер хлестал по высокой траве, то прижимая стебли к земле, то позволяя вновь выпрямиться. В темнеющих сумерках трава казалась серебристой.