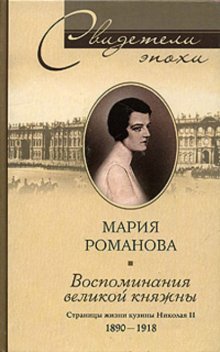

Воспоминания великой княжны. Страницы жизни кузины Николая II. 1890-1918 бесплатное чтение

Введение

Родившись в 1890 году, я перешагнула из одного века в другой. Самые первые воспоминания о моем окружении так расплывчаты, так не похожи на современный мир бурлящего уличного движения и небоскребов, сияющих огнями за окном, что кажутся чуть ли не средневековыми.

Когда я пытаюсь вспомнить те времена, то убеждаюсь, что календари не отражают реальность, что само по себе время не имеет значения и что давние события моей жизни едва ли не более, чем волшебная сказка.

По рассказам, мой выезд в свет состоялся в золотой карете, запряженной шестеркой белых лошадей; карету сопровождали конные гусары в алых мундирах – и таким образом привезли в Зимний дворец, чтобы крестить. Меня назвали Марией в честь бабушки, супруги императора Александра II, и в честь моей тети и крестной матери, супруги Александра III, в конце правления которого я появилась на свет.

Та же судьба, что даровала мне такое прекрасное и необыкновенное окружение, лишила меня обычного воспитания. Будучи ребенком, я не испытала настоящих радостей обыкновенной семейной жизни и, как следствие этого, так никогда и не смогла постичь значение и истинную ценность дома. Обо мне заботились и меня воспитывали чужие люди. Но даже если это было бы не так, даже если бы мои родители остались живы и стали бы во главе нашей семьи, мое воспитание осталось бы приблизительно таким же, в строгом соответствии со стандартами и правилами, которые существовали почти во всех европейских дворах во второй половине XIX века.

По мнению моих наставников, образование не имело большого значения по сравнению с религиозным и нравственным воспитанием. В течение долгих, медленно тянущихся лет моего детства меня всегда держали – по крайней мере, психологически, а большую часть времени и фактически, – в четырех стенах наших дворцов. Меня намеренно держали в неведении относительно серьезности той ситуации, которая сопутствовала моему рождению. В противовес великолепию и роскоши, которой я была окружена, обращались со мной со всей возможной простотой.

Того же требовали от меня в отношениях с другими людьми, особенно стоящими ниже на социальной лестнице. Мне внушали такие христианские добродетели, как кротость и смирение, а также обучали порядку, дисциплине и сдержанности. От меня требовали безусловного послушания. Я была лишена свободы действий; каждое проявление моей воли или независимости немедленно подавлялось. Без сомнения, это делалось с целью уравновесить на будущее чрезмерную самостоятельность, которую проявили в прошлом члены русской царской семьи и которая, как оказалось, влечет за собой много опасностей. Но это было также и отражением тенденции той эпохи в отношении всего банального и общепринятого. Мне рассказывали об опасностях, проистекающих из моей принадлежности к царской семье, но никогда не говорили о том, как следует справляться с обязанностями, которые впоследствии у меня возникнут.

Недостаточность такого воспитания и его результаты, сказавшиеся на мне и других, гораздо более могущественных людях, будут не раз отмечаться в ходе моего повествования. Наше положение в России давало нам возможность пользоваться огромным влиянием. Но почему-то именно полученное нами воспитание ослабляло наши возможности и ограничивало их. Вскоре я узнала обо всех мелких ограничениях и неудобствах своего положения, но почти до самого конца находилась в неведении относительно огромных возможностей, которые оно давало мне для служения своей родине.

К моей учебе относились с пренебрежением, или же занятия носили совершенно поверхностный характер. Меня так часто перевозили с места на место, и учителя, наставники постоянно менялись. Эти перемены нечасто были к лучшему; мои преподаватели, за редким исключением, не были яркими личностями, способными к живому изложению фактов.

Ребенок учится посредством общения; у меня его было недостаточно. Не было даже библиотеки, где я могла свернуться клубочком в уютном кресле с книжкой на коленях. Книжные шкафы были всегда закрыты на замок, или книги оказывались статистическими сборниками, к которым никто никогда не притрагивался.

Членам царской семьи в силу обстоятельств суждено жить в некоторой отчужденности от общества и, даже постоянно находясь в окружении людей, вести одинокую жизнь. У меня не было абсолютно никакого источника, компенсирующего дружеское общение. Я не была приспособлена к долгим часам одиночества, когда не должна была выполнять никаких обязанностей. К тому времени, когда я оказалась выброшенной в океан жизни, я гораздо больше годилась для жизни в монастыре, нежели для борьбы, и обладала комплексом неполноценности, с которым временами мне приходилось по-настоящему сражаться.

Но несмотря на все недостатки моего воспитания и образования, в той атмосфере, безусловно, было что-то уникальное и вместе с тем притягательное. Она формировала качества, далекие от требований современной жизни: была старомодной и ограниченной, в ней царил патриархальный дух, сильный и трогательный.

Уединение, в котором я была вынуждена жить в силу сложившихся обстоятельств, ограниченность моей жизненной орбиты постоянно подогревали мой интерес к внешнему миру. Какая-то интуиция в самом раннем возрасте подсказала мне, что жизнь, которую мы все ведем, сами принципы, которые ею управляют, почему-то не находятся в равновесии с жизнью в целом и не могут существовать долго. Там, в этой жизни и в нашем окружении, я ощущала скрытые силы и стремления, о которых мы ничего не знали.

Несмотря на видимую стабильность нашего положения, я каким-то образом понимала, что у нас не все в порядке. Я помню, как приблизительно за год до Русско-японской войны я сидела на полу в детской и пыталась застегнуть пуговицы на своих ботинках. Случись революция, я должна была уметь позаботиться о себе.

Начиная с этого времени в течение многих последующих лет я подсознательно готовилась к тому, что что-то произойдет, и когда это все же произошло, я оказалась все же неподготовленной.

Я встретила эту реальность как смогла. Теперь нужно было строить что-то совершенно новое; не было даже развалин, которые послужили бы основанием. Теперь личные достижения должны были занять место старого фундамента; теперь нужно было строить что-то свое, его никто и никогда не смог бы отнять у меня.

Когда мои ресурсы иссякли, я пошла работать и ринулась в дело с энергией неопытного новичка. Но я очень хотела научиться, и множество разочарований, которые мне пришлось пережить, не погасили мой пыл. Кругозор поразительно расширялся, и я начала приобретать свой собственный взгляд на вещи.

Мое отношение к жизни, полное любопытства ко всем ее проявлениям, наконец было вознаграждено, превзойдя мои самые смелые ожидания.

Здесь, в Америке, мое образование продолжается. Я горюю по всем тем, кого я потеряла, но о моих собственных ранах и несчастьях не могу сожалеть. Я многому научилась; теперь я никогда не отказалась бы от того, чего я добилась, испытав превратности судьбы.

Но есть нечто из прошлого, чем я дорожу больше всего остального, существующего в настоящем или будущем, – это любовь к моей родине. Эту любовь привила мне моя семья. Во всех своих великих свершениях и даже неудачах все поколения Романовых ставили интересы и славу России выше любых личных расчетов. Она была частью их души и плоти. Никакая жертва не была для них слишком большой, и это они доказали своими жизнями. Я молюсь о том, чтобы память о них воодушевляла меня до конца дней.

Родословная Романовых: [1]

Часть первая

Самодержавие

Глава 1

Тысяча восемьсот девяносто второй год

Свою мать я не помню. Она умерла при родах моего брата Дмитрия, когда мне было полтора года. Моя мать была греческой княжной Александрой, дочерью короля Георга и королевы Ольги, урожденной великой княжны Российской.

В 1889 году моя мать, которой тогда было всего восемнадцать лет, вышла замуж за моего отца, российского великого князя Павла. Брак оказался счастливым, но недолгим. В конце третьего года совместной жизни родители гостили в Ильинском, загородной усадьбе великого князя Сергея, брата моего отца, и моя мать, будучи на седьмом месяце беременности вторым ребенком, тяжело заболела.

Болезнь была так неожиданна и внезапна, что к матери не успели привезти врачей и вверили заботам старой деревенской бабки-повитухи. Когда наконец приехали врачи, она уже находилась в состоянии комы, вывести из которого ее так и не смогли. Через шесть дней она родила ребенка и умерла.

Ее смерть в возрасте двадцати одного года привела всю семью в подавленное состояние, траур по ней был по всей России. Местные крестьяне собирались толпами; они подняли ее гроб на плечи и несли ее до железнодорожной станции около 13 километров. Это было похоронное шествие, которое походило больше на сопровождение молодой невесты, которую приветствуют на протяжении всего пути: везде, где проносили гроб, были цветы.

Мою мать обожали все, кто ее знал. Благодаря оставшимся после ее смерти фотоснимкам я вижу, что она была красива. Черты лица некрупные и тонкие; овал лица по-детски мягок; глаза большие и немного печальные; и весь ее облик дышит нежностью и очарованием.

Мой брат, появившийся на свет, был таким маленьким, таким слабым, что никто не надеялся, что он выживет. Его рождение прошло почти незамеченным из-за горя и сумятицы, вызванной безнадежным состоянием моей матери. Моя старая няня-англичанка рассказала мне, что нашла новорожденного младенца кое-как спеленутого среди каких-то одеял на стуле, когда бежала узнать о состоянии моей матери. Только после смерти мамы на Дмитрия стали обращать внимание.

В то время инкубаторы для младенцев были редкостью. Его завернули в вату и положили в колыбель, согреваемую при помощи грелок. Дядя Сергей собственноручно купал его в отварах трав, которые прописали доктора, и ребенок начал набирать силу и расти.

Его и меня оставили в Ильинском на несколько месяцев, пока не решили, что он достаточно окреп для переезда, – тогда и привезли домой, в Санкт-Петербург, где нас ожидал отец.

Все это, конечно, проходило мимо моего сознания и было рассказано мне уже впоследствии. Что касается моих собственных воспоминаний, то первое, несомненно, переносит меня в тот день, когда я в возрасте около четырех лет стою на сиденье черного кожаного кресла и позирую для фотографа. Помню, как накрахмаленные складки моего белого платья царапали мне руки и как скрипел шелк пояса. Моя голова была как раз на уровне спинки кресла, на которое фотограф поставил меня, и в туфельках с шелковыми помпонами я стояла на леопардовой шкуре.

Дмитрий и я жили с отцом в Санкт-Петербурге во дворце у Невы. Прямоугольный, огромный, он был выстроен в неопределенном стиле неопределенной эпохи; его разные части и крылья окружали просторный внутренний дворик. Из окон на фасаде второго этажа открывался широкий вид на Неву, который летом оживлялся плавающими по реке кораблями.

Дмитрий и я жили с нашими нянями и слугами в покоях на втором этаже. Эта анфилада комнат, наши детские владения, была совершенно изолирована от остальной части дворца. Это был наш собственный мирок, в котором «правили» наша английская няня Нэнни Фрай и ее помощница Лиззи Гроув.

Они привезли с собой в Россию все обычаи своей родной страны. Они установили в детской свои собственные понятия и принципы и имели абсолютную власть не только надо мной и моим братом, но и над бесчисленной свитой русских горничных, лакеев и нянек.

До шестилетнего возраста я едва могла выговорить слово по-русски – ближайшее окружение и члены семьи разговаривали с нами по-английски.

Отец обычно поднимался наверх два раза в день, чтобы повидать нас. Его любовь к нам была глубокой и нежной, и мы знали это, но он никогда не проявлял по отношению к нам внезапно нахлынувшую нежность и обнимал нас только тогда, когда желал нам доброго утра или спокойной ночи.

Я его обожала. Каждый миг, который я могла быть с ним, был радостным, и, если по какой-либо причине день проходил, а мы с ним не виделись, я испытывала настоящее разочарование.

В то время он командовал Императорской конной гвардией. Отчетливее всего я вспоминаю его в парадном мундире этого полка, поистине великолепном: белом с золотыми галунами, позолоченный шлем был увенчан императорским орлом.

Мой отец был высок, худ и широкоплеч. У него была маленькая голова и округлый лоб, слегка сжатый у висков. Ступни удивительно малы для такого крупного мужчины, а руки отличались такой красотой и изяществом, каких я ни разу не видела у других людей.

Он обладал поразительным очарованием. Каждое слово, движение, жест несли на себе отпечаток исключительности. Всякий, кто к нему приближался, ощущал его притягательность. И это качество сохранилось навсегда, так как с возрастом его утонченность не утратилась, веселость не иссякла, а сердце не наполнилось горечью.

Его остроумие рождало иногда невероятно прелестные выдумки, которые он отстаивал до конца. Например, однажды в Пасху он ловко подложил под нашего ручного зайца обычное куриное яйцо и заставил нас поверить в то, что снес его наш любимец.

В Рождество он был особенно веселым, и оно становилось кульминацией всего года. За несколько дней привозили и устанавливали елки. Затем двери огромного зала для приемов закрывались, и мы чувствовали вокруг едва ощутимые загадочные приготовления. Тогда – и только в это время – сонное спокойствие громадного дворца нарушалось, и в нем воцарялось восхитительное и счастливое возбуждение.

По мере приближения сочельника наше волнение достигало такого накала, что няням требовалась вся их бдительность, чтобы не дать мне и Дмитрию украдкой заглянуть за эти закрытые двери. Для того чтобы успокоить, они брали нас кататься, но рождественские огни, убранство и веселое, праздничное настроение людей, которые толпились вокруг нашей кареты на улицах, возбуждали нас еще больше.

Наконец наступил тот самый момент. Когда мы были уже одеты, за нами приходил отец, подводил к закрытым дверям зала для приемов и делал знак – электрические огни в большой комнате вдруг гасли, двери распахивались. Перед нашими зачарованными взглядами в этой огромной темной комнате появлялись волшебные деревья, сияющие огнями свечей. Наши сердца замирали, и, дрожа, мы входили в зал вслед за отцом. Он вновь делал знак – темнота исчезала, вдоль стен появлялись столы, накрытые белой скатертью, на которых лежали подарки.

Наш первый взгляд, брошенный на эти столы, наша первая робкая и восторженная попытка увидеть все сразу – никакая радость, испытанная мной в последующие годы, не может сравниться с той!

После того как нам было позволено робко приблизиться, жадно и с восторгом рассмотреть наши сокровища, наставала очередь других домочадцев получать подарки. Приближенные моего отца, жившие во дворце: его адъютанты, дворцовый управляющий с женой, наши няни и слуги – все выходили получать свои рождественские подарки, которые были сложены на отдельных столах и помечены именами.

У нашего отца был свой стол для подарков, на котором собиралось необыкновенное разнообразие с любовью сделанных подношений, которую только можно себе представить. В течение нескольких месяцев мы с Дмитрием были заняты вышиванием, создавая с великим старанием, но невероятно дурного вкуса такие «произведения искусства», как подушечки, перочистки и обложки для книг, чтобы одарить его ими.

Когда мы стали постарше, отец упросил нас оставить вышивание ради него. После этого мы копили деньги и с большим волнением покупали в магазинах такие же бесполезные и уродливые предметы, которые из сентиментальности нельзя было выбросить, так что год за годом они копились, бесполезные и ужасные на вид, в недрах шкафов.

Когда свечи на елках доживали свою недолгую жизнь, наступало время, когда наш отец зажигал фейерверки, что всегда делал с большим удовольствием. Однажды он взорвал шутиху так близко от меня, что на мне загорелось платье. Пламя быстро потушили, но я была очень напугана.

Вечером нас, уставших от дневных волнений, но совершенно счастливых, укладывали в постель, и мы брали с собой на выбор какую-нибудь игрушку, полученную в подарок. Только одно обычно опечаливало меня: каждый сочельник после нашего праздника отец покидал нас, чтобы провести оставшиеся праздничные дни с дядей Сергеем и тетей Эллой в Москве. Его отсутствие оставляло в моем сердце пустоту, которую не могли заполнить даже самые прекрасные подарки.

Мало кому было позволено навещать нас. Когда во дворце были гости, нам не разрешали спускаться вниз. Различные члены императорской семьи время от времени, подчиняясь чувству долга, посещали нашу детскую. Они наблюдали, как мы играем, обменивались несколькими репликами с Нэнни Фрай и быстро уходили. Кое-кто из адъютантов моего отца иногда навещал нас, особенно барон Шиллинг. Его мы особенно любили. Когда он умер в молодом возрасте от скоротечной чахотки, я отчетливо помню свое смятение и чувство потери, так как впервые мне пришлось столкнуться со смертью, загадочным переходом в другое состояние и исчезновением живого человека.

Однажды, когда мы ели хлеб с молоком, наш отец, который никогда прежде не посещал нас в это время, вошел в детскую, сопровождая светлобородого великана. Я смотрела на него с открытым ртом, когда нас попросили попрощаться с ним, объяснив, что это наш дядя Саша (старший брат моего отца), император Александр III. Это было в первый и последний раз, когда я его видела. Некоторое время спустя, когда няни одевали нас в красные плюшевые пальтишки, чтобы ехать кататься, кто-то пришел и сказал Нэнни Фрай, что мы не должны надевать эти пальто, потом объяснили, что Александр III умер.

Весной следующего, 1896 года отец привез нас в Москву, где собрались члены нашей семьи со всех уголков Европы на коронацию моего двоюродного брата Николая П. И хотя я была еще очень мала – мне едва исполнилось шесть лет, – прекрасно помню некоторые события того времени. Дмитрия и меня сначала отвезли в Ильинское, во дворец нашего дяди Сергея, находившийся за пределами Москвы. Затем отец решил, что я достаточно взрослая, чтобы присутствовать на церемонии коронации, и жаль лишать меня зрелища, которое я буду помнить всю жизнь и которое оказалось последней такой церемонией в истории нашей страны. Меня отправили в Москву вместе с Нэнни Фрай, и я с дядей Сергеем провела несколько дней во дворце генерал-губернатора.

В день коронации меня отвезли в Кремль, и из окна я видела, как царский кортеж покинул Успенский собор и пересек внутренний дворик. Рядом с великой княгиней Ольгой на великолепное зрелище смотрела, мигая глазками, сидящая на руках у няни старшая дочь императора. Ей было всего лишь несколько месяцев в то время, и она была удивительно некрасива: голова слишком велика для маленького тела.

Отчетливей всего я помню момент, когда император и две императрицы, его мать и его супруга, вышли из церкви каждый под своим балдахином, украшенном страусовыми перьями, которые несли придворные сановники. Это было великолепно. Там, позади императора, находился мой дядя Сергей, а позади молодой императрицы – мой отец!

На коронацию приехали многочисленные монархи и иностранные принцы, представляющие свои правительства или связанные узами брака с нашей семьей; московские дворцы были полны родственников. Дядя Сергей несколько раз брал меня с собой, когда наносил визиты.

Один такой визит я особенно хорошо запомнила из-за своего отвратительного поведения. Это было за чаем у моей бабушки, Ольги Греческой. Она налила мне в чашку капельку чая и добавила кипяченого молока, покрытого пенкой. В том возрасте я терпеть не могла кипяченое молоко. Бабушка, видя, что я не притрагиваюсь к своему «чаю», спросила меня о причине. Я ей ответила. Бабушка взяла чашку и попыталась заставить меня пить. Я оттолкнула от себя чашку так грубо, что молоко выплеснулось ей и мне на платье и разлилось по всей скатерти. Дядя Сергей рассердился. Все остальные засмеялись, даже моя бабушка, но меня охватил стыд, и уезжала я из этого дома злая и униженная.

Через несколько дней я возвратилась в Ильинское, где оставался брат с моим юным дядей, Христофором Греческим, который был старше меня всего лишь на два года. После окончания церемонии коронации новые император и императрица приехали в Ильинское, чтобы погостить у моих дяди и тети. Они приехали в сопровождении ближайших родственников. Нас, детей, вывезли из Ильинского, и мы провели эту неделю в другом загородном дворце дяди Сергея – в Усове.

Для празднеств, сопровождавших восхождение на престол молодого императора и императрицы, были сделаны внушительные приготовления. Но все испортило страшное несчастье на Ходынском поле, где должна была проходить раздача подарков людям. Толпа была значительно больше, чем ожидалось, и плохо организованный отряд полицейских не смог поддерживать там порядок. Толпа смела будки, из которых должны были выдавать подарки. Тысячи людей погибли и были покалечены в панической давке и последовавшем за этим стихийном массовом бегстве.

В придворных кругах об этом несчастье мало говорили, но я слышала замечание о том, что во время недели, последовавшей за коронацией, император, императрица и другие гости Ильинского, казалось, пребывали в состоянии печали и дурных предчувствий. Наверное, все, не высказывая этого вслух, считали трагедию дурным знаком в самом начале нового правления.

Глава 2

Ильинское

Гости, прибывшие на коронацию, уехали. Мы вновь оказались в Ильинском, погруженные в рутину сельской жизни. Мы с Дмитрием всегда проводили там лето вместе с дядей Сергеем и тетей Эллой.

У них никогда не было своих детей. Их отношение друг к другу отличалось подчеркнутой нежностью, которая покоилась на том, что моя тетушка спокойно принимала решения моего дяди по всем вопросам, серьезным и не очень. Гордые и застенчивые, оба они редко демонстрировали свои истинные чувства и никогда не шли на доверительные разговоры.

Обращенная после замужества в православную религию, моя тетушка с каждым годом становилась все более набожной и проявляла все больший интерес к ее формам и обрядам. И хотя сам дядя Сергей был религиозным человеком и добросовестно соблюдал все православные обряды, он с беспокойством относился ко все большей сосредоточенности жены на духовной сфере и в конце концов расценил ее как чрезмерную.

Он обращался с ней скорее как с ребенком. Я полагаю, что она была обижена таким отношением и очень хотела быть лучше понятой, но все выглядело так, как будто она все глубже и глубже погружалась в себя в поисках духовного прибежища. Казалось, ее отношения с моим дядей никогда не были очень близкими. Они встречались обычно только за едой и днем избегали находиться наедине друг с другом. Но до последнего года их совместной жизни спали в одной огромной постели.

Мой дядя, великий князь Сергей, был неповторимой личностью, и его характер до самого дня его ужасной смерти оставался для меня непостижимым. Четвертый сын императора Александра II в 1891 году был назначен своим братом Александром III генерал-губернатором Москвы и продолжал оставаться им при новом правителе. Он обладал на этом посту огромной властью и влиянием, и его преданность своему долгу была абсолютной. Даже находясь за городом на отдыхе, он постоянно принимал курьеров из Москвы и давал аудиенции.

С ранней юности дядя Сергей и мой отец очень любили друг друга, и дядя был глубоко привязан к моей матери. Ранняя смерть, которая, как я уже говорила, постигла ее в Ильинском, навсегда оставила у него чувство тяжелой утраты. Он приказал, чтобы в комнатах, где она провела свои последние часы, все оставалось так, как было при ее жизни, приказал запереть их и до конца жизни хранил ключ от них, не позволяя никому входить туда.

Он был так же высок, как и мой отец. Как и у моего отца, у него были широкие плечи при чрезмерной худобе. Он носил небольшую тщательно подстриженную бородку. Его густые волосы были коротко острижены и причесаны так, что не лежали, а словно стояли на голове. Для него характерно было держаться прямо, с поднятой головой и выпятив грудь, при этом его локти были прижаты к бокам, и он поигрывал перстнем, обычно надетом на мизинец.

Когда он был раздосадован или сердит, его губы сжимались в жесткую прямую линию, а глаза превращались в маленькие холодные светлые точки. Холодным и непреклонным его называли не без причины, но по отношению к Дмитрию и ко мне он проявлял почти женскую нежность. И, несмотря на это, он требовал от нас так же, как и от всех домашних или свиты, безусловного, строгого послушания. Дом, крестьянские хозяйства, все служебные дела и малейшие подробности нашей личной жизни – все это он считал своей непреложной обязанностью и руководил всем этим, не допуская ни малейшего противоречия своему даже самому незначительному решению. Склонный к самоанализу, чрезвычайно неуверенный в себе, спрятавший внутрь свое собственное «я» и порывы чрезмерной чувствительности, он поступал исключительно в соответствии с установленными правилами поведения и монархическими убеждениями. Те немногие, кто хорошо его знал, были глубоко преданы ему, но даже близкие боялись его, Дмитрий и я тоже его побаивались.

Он по-своему глубоко любил нас Он любил, когда мы были рядом, и посвящал нам большую часть своего времени. Всегда ревниво относился к нам. Если бы он знал, до какой степени мы любим своего отца, это свело бы его с ума.

Тетя Элла, старшая сестра молодой императрицы, была одной из самых красивых женщин, которых я когда-либо видела: высокая, стройная блондинка с чертами лица исключительного изящества и чистоты; у нее были серо-голубые глаза с коричневым пятнышком на одном из них, эффект от ее взгляда был необыкновенный.

Даже живя за городом, моя тетя много времени и внимания уделяла своей внешности. Фасоны своих платьев она обычно придумывала сама, делая наброски и раскрашивая их акварелью, разрабатывала их с тщательностью и носила с особым искусством, отличающим ее особую манеру. Мой дядя, с его страстью к драгоценным камням, дарил их ей во множестве, так что почти к каждому туалету у нее был сочетающийся с ним гарнитур.

В продолжение всего нашего раннего детства – по существу, в течение всей жизни нашего дяди – тетя Элла не проявляла никакого интереса ни к нам, ни к чему-либо, что имело к нам отношение, и старалась видеть нас поменьше. Казалось, ее даже обижало наше присутствие в доме и явная любовь к нам дяди. Бывало, она говорила мне вещи, которые ранили меня.

Я вспоминаю один из таких моментов, когда она, одетая для загородной прогулки, казалась мне особенно красивой. На ней было простое платье из белого муслина, но ей по-новому уложили волосы: они были свободно собраны сзади при помощи банта из черного шелка – эффект был прелестный. Я воскликнула: «Ой, тетушка, вы выглядите как маленький паж на картинке волшебной сказки!» Она обернулась к моей няне и без следа улыбки сказала сухим, резким тоном: «Фрай, вы все же должны научить ее не делать людям замечаний личного характера». И ушла, подняв голову.

Одевания к обеду становились настоящей церемонией, требующей много времени. Горничные, смотрительница гардероба – собирались все. Батистовое белье, отделанное кружевом, лежало наготове в корзине, обитой изнутри розовым атласом. Тазики были наполнены горячей водой, ароматизированной вербеной. В ванне плавали розовые лепестки.

В то время в России вряд ли можно было купить косметику. Полагаю, что моя тетя никогда в жизни не видела румян, а пудрой пользовалась очень редко. Макияж был искусством, почти не известным ни российским дамам того времени, ни даже княжнам. Тетя Элла сама делала себе лосьон для лица из смеси огуречного сока и сметаны. Она никогда не позволяла летнему солнцу коснуться кожи, защищая ее всякий раз, когда выходила на улицу, густой шелковой вуалью и зеленым шелковым зонтиком.

После того как горничные и другие слуги снимали с нее верхнее дневное платье, тетя закрывалась в своей туалетной комнате. Свита ждала, разложив аккуратными стопками выбранные чулки, туфли, нижние юбки и остальные замысловатые предметы одежды того времени. Из соседней комнаты можно было услышать плеск воды. Только после того как тетя заканчивала принимать ванну и надевала корсет, она открывала дверь. Тогда к ней быстро приближались горничные, у каждой из которых были свои функции.

Пока тетю одевали, она внимательно себя рассматривала, обычно с удовольствием, в высоком трехстворчатом зеркале, установленном так, что она видела себя со всех сторон. Последние поправки она вносила собственными руками. Если наряд не удовлетворял ее во всех мелочах, то его снимали, и она требовала другой, к которому относилась с тем же неизменным вниманием.

Одна из горничных укладывала ей волосы. За своими ногтями она ухаживала сама. Они были любопытной формы, очень плоские и тонкие, и загибались над кончиками пальцев.

И вот маникюр закончен, а платье на вечер надето – теперь я должна была сыграть свою роль в этих ритуалах. Моя тетя говорила, какие драгоценности она намеревается надеть, а я шла к ее футлярам с драгоценностями – их количество можно было сравнить чуть ли не с витриной ювелирного магазина – и приносила ей то, что она выбрала.

Вскоре мой дядя с привычной точностью стучался в дверь, чтобы сказать, что ужин готов. Оба целовали меня и затем исчезали, отправив меня и Дмитрия спать, так как мы ужинали раньше.

Однажды вечером в один из тех давних дней я увидела свою тетю в бальном платье с парчовым шлейфом – она была ослепительно красива и величественна в сверкающих драгоценностях. Онемев от такого зрелища, я встала на цыпочки и запечатлела поцелуй, полный любви, на ее белой шее сзади, прямо под великолепным тяжелым ожерельем из сапфиров. Она ничего не сказала, но я увидела ее холодный, тяжелый взгляд, который буквально заморозил меня.

Только однажды в те далекие дни я все-таки увидела ее лицо, когда она не следила за выражением своих глаз. Заразившись дифтерией, я лежала в Ильинском безнадежно больная, с огромной температурой, в забытьи, в плену каких-либо сказочных видений, которые отвлекали меня от моих страданий. В моем дремлющем мозгу возникали яркие, милые, увлекательные картинки. Трещины и пятнышки на потолке превращались в бесконечно разнообразные рисунки и камеи на мягком сером фоне. Вот замок с башнями и подъемными мостами надо рвом, заполненным водой; вот кавалькада, выезжающая из ворот, а это рыцари с соколами на запястьях и всадницы в длинных платьях, шлейфы которых волочились по земле в пыли. Потом появлялось озеро, по которому плавали легкие парусные корабли. Я видела очертания островов, на которых росли высокие деревья, облака, проплывавшие по небу. В какой-то миг мне показалось, что я вижу высокую решетку, за которой посреди прекрасного сада, полного цветов, стоит великолепный дворец. Хлопчатобумажные драпировки рождали фантастические картины.

Все, что я видела, было так живо и чарующе, что я не хотела, чтобы со мной рядом кто-то находился, – при приближении любого человека видения исчезали, после таких восхитительных грез мгновения ясного сознания возвращали боль и печаль. Ночью я спала мало и плохо, голова была тяжелой, горло заложено, в ушах стоял звон, который, казалось, издавал рой невидимых мух. С одной стороны в игровой комнате горел ночник, и время от времени к моей постели приближалась белая тень.

Однажды, услышав звук шагов, я сквозь полуприкрытые веки увидела тетю, склонившуюся надо мной. Выражение ее лица поразило меня: она смотрела на меня со смешанным любопытством и тревогой. Впервые в своей жизни я видела ее лицо расслабленным и естественным. Как будто я неосторожно проникла внутрь ее души.

Я шевельнулась, и ее лицо вновь приобрело обычное выражение. Прошли годы, прежде чем мне опять довелось увидеть ее лицо без привычной маски.

Тем не менее, могу сказать, что самые прекрасные, самые радостные воспоминания моего детства связаны с Ильинским. Для меня это место, где родился Дмитрий и где мы вместе росли. Это наша маленькая страна посреди огромных просторов России, и она навсегда останется той крепкой нитью, которая связывала меня с нашей родной землей.

Имение было немногим больше 1000 гектаров, граничило с Москвой-рекой и находилось приблизительно в 60 километрах от Москвы. В нем не было ничего от тех великолепных поместий, которыми владели многие великие русские фамилии до бедствий революции. Оно было скромным и, наверное, поэтому имело большее очарование.

Мой дядя унаследовал Ильинское от своей матери, императрицы Марии, которое в последние годы жизни служило ей убежищем от утомительных церемоний придворной жизни.

Дом был квадратным, сделанным из старого дуба. Он был невелик, с небольшим количеством комнат, не имевшим каких-либо претензий на определенный стиль. По всему парку были разбросаны коттеджи для гостей и свиты.

Парк был главным очарованием этого места. В отдалении он граничил с рекой, а через парк пролегали подъездные аллеи.

Это имение не приносило дохода. Напротив, дядя Сергей тратил огромные деньги на его содержание. Каждый год у него возникала новая прихоть: то он покупал племенных коров – особую, по-моему, швейцарскую породу светло-бежевого цвета, по крайней мере, я такой никогда не видела больше; он любил красивых лошадей и достал арденнского жеребца, единственного в России. Он все время занимался каким-нибудь строительством: в этом году это была новая школа, в следующем – расширялись теплицы и так далее. В его хозяйстве было прекрасное стадо голштинских коров и аккуратные птичники, которыми мой дядя особо интересовался, а также были фруктовые сады, огороды и большие поля цветов, выращиваемых для дома.

Домашняя челядь и свита моего дяди были столь многочисленны, что каждый переезд на лето в Ильинское напоминал переселение целой деревни. Когда мы организовывали праздники для детей этих людей, нам всегда приходилось рассчитывать более чем на триста человек. У моей тети в услужении находились три женщины и одна портниха, не считая горничных. Всеми этими людьми руководила смотрительница гардероба. Ее обязанностью было следить, чтобы апартаменты содержались в порядке, нанимать служанок, делать закупки, оплачивать счета портных и модисток, хранить ключи от шкатулок с драгоценностями.

У моего дяди было три или четыре камердинера, которые работали посменно: по неделе каждый. Мужская обслуга: ливрейные лакеи, судомойки, фонарщики и другие – находилась под началом главного управляющего. Конюшня вместе с кучерами, конюхами и грумами была поручена человеку, который только этим и занимался.

Железнодорожная станция, с которой приезжали в Ильинское, называлась Одинцово, и в тот момент, когда ты ступал на небольшую платформу, тебя поражала особая атмосфера этого места. Кучер нашей кареты, бочком примостившийся на своем сиденье, был на своем месте; в одной руке он держал вожжи, при помощи которых управлял тремя лошадьми, а другой приподнимал свою небольшую круглую фетровую шляпу, которую оживляли павлиньи перья. Поверх белой шелковой рубахи на нем была надета безрукавка из темно-синей ткани, подогнанная по фигуре, и повязан широкий кушак из белой шерсти, концы которого лежали у него на коленях. Когда мы занимали места в карете, он надевал шляпу. Его аккуратно смазанные волосы были подстрижены и прикрывали затылок.

Он раскидывал руки, взмахивал вожжами. Лошади трогались. Они проезжали шагом огороженное пространство перед станцией и небольшую деревушку, затем наш кучер, слегка наклонившись вперед, подстегивал их, и они неслись во весь опор. Коренная лошадь шла рысью, качая большим хомутом; по бокам галопом шли пристяжные, опустив головы и изогнув шеи. Из кареты можно было увидеть их блестящие зады, гривы и длинные хвосты, летящие в пыли, поднятой копытами. Весело звенели колокольчики на упряжи. Прямая песчаная дорога проходила мимо полей. Пшеница, еще незрелая, была так высока, что доставала до кареты. Теплый ветерок волновал колосья, и по полю пробегали длинные волны.

Миновав сосновый лес, карета выезжала на широкий луг, с которого через реку, бегущую внизу и поэтому еще невидимую глазу, можно было различить крышу Ильинского, утонувшую в кронах деревьев.

В конце луга кучер осторожно придерживал лошадей, чтобы проехать по деревянному мосту, который из-за частых наводнений был плавающей конструкцией. Копыта громко стучали по доскам, и лошади шумно дышали.

Теперь мы медленно проезжали деревню. Грязные дети, одетые в короткие, не по росту, рубашонки, играли в пыли. Перед трактиром стояли крестьянские упряжки; лошади были привязаны к поилке, сделанной из выдолбленного ствола дерева. Короткая трава перед домами была смешана с грязью и утоптана животными.

Слева находилась церковь с зеленой крышей, и сразу за ней – широкие деревянные ворота Ильинского, распахнутые, чтобы принять нас.

Теперь кучер поворачивал медленно, чтобы не задеть колесами за столбы при въезде, и мы попадали в прекрасную аллею, обсаженную четырьмя рядами огромных лип. В конце ее стоял дом, купающийся в потоках солнечного света. Мой дядя, облокотившись на перила балкона над входом, улыбался нам. Кучер одним движением локтей резко останавливал тройку лошадей. Слуги в белых ливреях сбегали по ступенькам, чтобы помочь нам выйти из кареты. Все они были рады вновь увидеть нас, считая детьми этого дома. И в полутьме передней, влажной и душной от сладкого запаха цветов, мой дядя заключал нас в свои нежные объятия.

«Наконец-то вы здесь! – говорил он, подавая руку нашей гувернантке, присевшей в реверансе. – Идите в ваши комнаты».

По длинному коридору он вел нас в нашу большую комнату для игр, которая выходила на небольшую террасу. Прелестная свежесть царила в этой комнате, защищенной от солнечных лучей большим балконом второго этажа. Моими были две комнаты слева от игровой, а Дмитрия – две комнаты справа.

Когда мы болтали с дядей Сергеем, стараясь рассказать ему все сразу, выходила наша тетя и спокойно наклонялась, чтобы обнять нас, в то время как мы хватали ее руки, чтобы их поцеловать. Даже по отношению к ней в эти моменты воссоединения наши сердца были переполнены, и мы не сомневались, что этот дом был как будто нашим собственным. Так желал наш дядя, и у тети было время, чтобы привыкнуть к этой мысли.

Каждое утро перед завтраком мы вместе с дядей совершали обход хозяйства. Сначала останавливались у загонов для скота и выпивали по стакану теплого парного молока. Потом мы шли посмотреть на кур, важно разгуливавших по огороженному дворику, и собирали свежие яйца, которые приберегались для нас.

После прогулки мы обычно пили кофе на большом балконе. Здесь к нам присоединялась тетя после своей часовой прогулки в одиночестве. Дядя читал газету, а тетя – английские иллюстрированные журналы или французские журналы мод. Она вырезала из них то, что привлекало ее внимание, и коллекционировала эти картинки в альбомах, чтобы использовать их при рисовании эскизов для своего гардероба.

После этого начинались уроки, которые длились до одиннадцати часов. Когда нас отпускали, для игр мы обычно выбирали тень деревьев или берег реки, а когда стали старше, часто ходили купаться. На берегу реки у нас была своя небольшая кабинка среди камышей; в ней было только одно помещение. Источенные червями, скользкие ступени вели в воду. Мы раздевались по очереди и спускались к реке, которая не была ни чиста, ни глубока. Справа от кабинки было подобие пляжа из мелкого песка; здесь лежали деревенские коровы, растянувшись на солнышке. С этой отмели доносилось их мычание, блеяние овец и крики деревенских детей, которые купались вместе со своими животными. В этих криках, слышных вдалеке, я вновь ощущаю всю атмосферу Ильинского летом. Когда я закрываю глаза жарким июльским днем, мне кажется, что я все еще слышу их.

После купания мы спешили возвратиться в дом, чтобы подготовиться к обеду, так как мой дядя неукоснительно придерживался строгого расписания в таких вопросах, и минутное промедление влекло замечания и даже наказания. Ели мы много, а для кофе переходили либо на террасу, примыкающую к столовой, либо на балкон моей тети.

За столом меня сажали рядом с дядей, а Дмитрия рядом со мной. Если были гости, один из них всегда оказывался моим соседом, а дядя обращал внимание на то, как я веду беседу. Мне строго выговаривали и часто наказывали, если я не находила темы для разговора. За обедом у нас никогда не было меньше пятнадцати – двадцати человек. Для нас это были самые тягостные минуты дня.

Закончив пить кофе, дядя уходил в свою комнату на послеобеденный отдых; он дремал, вытянувшись в кресле и положив ноги на стул, покрытый газетой, чтобы не испачкать его ботинками. Тетя спускалась в сад и устраивалась в тени крытой террасы, где всегда было прохладно. Здесь она немного рисовала или просила кого-нибудь почитать ей вслух, пока она вместе с другими дамами занималась вышиванием. Книги, которые они читали, вероятно, были несерьезными, так как я никогда не забуду те трудности, которые испытывала тетя, читая «Записки из Мертвого дома», – это была ее первая попытка понять Достоевского. Она не достаточно хорошо знала русский язык, чтобы прочесть его самостоятельно, так что ей читала вслух одна из ее дам. Страх моей тети перед слишком реалистичными подробностями был так велик, что она никому не позволяла присутствовать при этом чтении!

Она не восхищалась французской литературой. Однажды она мне сказала, имея в виду человека, чей образ жизни находила несколько легкомысленным, что именно французские романы в желтых обложках испортили ее. В этот период она читала только английские книги и весьма тщательно отбирала авторов.

Прежде чем уйти в свою комнату после обеда, дядя отдавал распоряжения относительно того, как будет проведена вторая половина дня. Это он решал совершенно один, никогда не советуясь с женой. Мы, дети, имели в своем распоряжении несколько пар пони и мулов. Дядя Сергей всегда точно указывал, каких животных следует запрягать и в какую карету. Иногда случалось так, что в последнюю минуту по той или иной причине его распоряжения нельзя было выполнить, а так как никто не осмеливался побеспокоить его во время послеобеденного отдыха, то тетя сама брала на себя ответственность за изменения в приготовлениях. Когда дядя обнаруживал это, он сердился и делал резкие замечания жене.

Во время его отдыха дом погружался в глубокую тишину; только когда день уже начинал клониться к вечеру, жизнь в доме вновь входила в свое русло. Тогда становилось слышно, как кони бьют копытами перед домом, скрипят колеса карет и звенят колокольчики. Мы с Дмитрием отправлялись на прогулку в небольшом низком экипаже, запряженном мулами, в сопровождении главного конюха. Мы спорили о том, кому достанется право держать вожжи, и когда они оказывались в руках, не так-то легко было с ними расстаться. Изредка дядя отправлялся с нами; тогда нам приходилось хорошо себя вести. Иногда мы приезжали, чтобы попить чаю с пирожными у соседей, особенно у Юсуповых, которые всегда были большими друзьями нашей семьи. У них было два сына, Николай и Феликс, старше нас на несколько лет.

Такие поездки были часты летом, но осенью они были, как правило, просто невозможны из-за дорог, которые становились непроезжими для больших карет в плохую погоду. Мы всегда ездили одними и теми же маршрутами; они становились настолько знакомыми нам, что мы могли подробно описать каждый. Ландшафт был везде одинаковым, простым, но вызывающим улыбку: большие пшеничные поля, луга, поросшие мягкой травой, колокольчиками и маргаритками; сосновые леса, березовые и дубовые рощи; несколько деревень, которые всегда были похожи одна на другую своими деревянными лачугами.

Когда в середине лета созревали ягоды, мы ходили собирать их в глубь огромного парка, а после дождя отправлялись, бывало, по грибы. Мы знали каждый уголок, где они росли.

По грибы ходили и крестьяне, так что необходимо было охранять парки, если они были частными владениями. Несмотря на все угрозы, искушение было слишком велико: в рощах мы часто видели разноцветные платки крестьянок и слышали, как они убегают при нашем приближении.

Погода стояла почти всегда одинаковая: сухая, спокойная и прекрасная. Но случались ужасные грозы, которые иногда в течение дня или двух сопровождались почти тропическими ливнями. Особенно часто это случалось ночью, и тогда дом сотрясали ужасающие раскаты далекого грома. Испуганная, боящаяся закрыть глаза, слишком гордая, чтобы позвать няню, которая спала рядом, я вылезала из постели, подходила к окну, поднимала штору и выглядывала наружу. Затем сверкала молния, резкая и белая, разрывая на части небо, вдруг ставшее зеленым, и сразу же за этим – мрак, непроглядный и вселяющий страх. Темнота, напряженное чувство ожидания грозы становились все более и более мучительными. Словно над всей землей нависла катастрофа.

Наконец, падали первые капли дождя, пробивавшие листву и шлепавшие по земле громко и тяжело. Воздух становился не таким тяжелым. Вскоре начинался ливень; в темноте я слышала, как из водосточных труб бегут небольшие ручейки. Во вспышках молний на фоне зеленоватого неба я видела искаженные силуэты деревьев.

Как правило, на следующий день небо было вновь спокойным, а в воздухе разливался особый аромат, легкий и восхитительный. Свежевымытые листья блестели, трава была мокрой, вода в реке взбаламучена, а песок на дорожках исчерчен небольшими бороздками.

Время от времени случались праздники, нарушавшие очаровательное однообразие нашего существования. 5 июля были именины дяди – День святого Сергия. Он организовывал лотерею для крестьян и слуг имения. Гости, прибывающие большей частью накануне вечером, заполняли небольшие летние домики в парке. Утром все шли на церковную службу. Затем следовал легкий обед, на котором присутствовали приходские священники, местные власти и соседи.

После обеда начиналась лотерея. Это проходило в поле. Было очень жарко, огромные тучи пыли клубились над пестрой толпой. Военный оркестр играл вальсы и польки. Дядя, элегантный и свежий в своем летнем белом мундире, ходил среди толпы и заговаривал то с одним, то с другим. Ни один гость не осмеливался вернуться в дом до того, как дядя подаст сигнал. Когда вытягивали последний лот, дядя и тетя в сопровождении друзей возвращались по тропинке в дом. С видимым облегчением женщины позволяли себе упасть в плетеные кресла, стоящие вокруг стола, накрытого к чаю под деревьями. Это был очень утомительный день для всех.

В конце июля был Ильин день, приходской праздник и в то же время праздник нашей деревни. За несколько дней странствующие торговцы строили киоски вдоль главной улицы. Ярмарка длилась три дня; вбивали столбы для каруселей и качелей и ставили шатры для бродячих артистов и фотографов. Издалека приезжали крестьяне в телегах и повозках.

После церковной службы дядя Сергей открывал ярмарку, и сразу же после обеда мы все шли туда делать покупки. Дядя и тетя считали своим долгом покупать что-нибудь у каждого торговца, даже самого мелкого. Они начинали свой обход – дядя с одной стороны, а тетя с другой, – проходили все до конца, встречались и делали еще круг. Позади них шли слуги и несли огромные корзины, которые быстро наполнялись. Товары были не слишком разнообразными, одними и теми же год от года: холсты, набивной ситец, платки и шали, изделия из глины и стекла, ленты, сладости. Было принято делать подарки, но это было непросто среди такого обилия совершенно бесполезных предметов. Но иногда случалось найти и забавные вещицы, которые удавалось выхватить из рук торговцев: то графин с разноцветной птичкой, выдутой внутри, то огромный заспиртованный лимон. Там были табакерки из папье-маше с портретами императора и императрицы или моих дяди и тети и большие чашки со смешными рисунками, шарадами или карикатурами.

Дмитрию и мне давали деньги, чтобы мы могли купить подарки и сувениры для всех, включая слуг, и нам тоже приходилось заглядывать почти во все палатки и на все аттракционы, что забавляло нас гораздо больше.

Толпы любопытных ребятишек следовали за нами от прилавка к прилавку. Мы покупали огромные пакеты карамелек, семечек и арахиса и бросали все это мальчишкам, которые, чтобы поймать их, дрались, как маленькие собачонки.

Вечером после ужина мы возвращались на ярмарку и катались на карусели при свете масляных фонарей и свечей, вставленных в бутылки. Толпа была такой же плотной, как и днем; как правило, она становилась более буйной под влиянием выпитого, и мы рано возвращались домой. В ночном воздухе до нас доносились слабые звуки гармошки, тягучие голоса крестьян и резкий смех женщин.

К середине августа мы всегда покидали Ильинское и переезжали в Усово за реку, где отопление было более современным. Дом в Усове, построенный дядей из кирпича и серого камня на английский манер, был не красивый, но просторный и удобный, с большим зимним садом, занимавшим целое крыло дома, полным цветов и тропических растений. Переезд в Усово означал конец лета, последние недели каникул.

Дни становились короче. Деревья в парке теряли свою листву, птицы улетали, воздух становился резким, а по утрам трава часто покрывалась инеем. Мы ходили в лес собирать орехи и приносили их целыми мешками на спинах. Но вскоре нам уже больше нечего было делать: фрукты и ягоды были уже собраны, грибы тоже. Только и оставалось, что гулять по сырым тропинкам, усыпанным желтыми листьями, под почти обнаженными деревьями. Вечера становились длиннее, и нам все чаще приходилось находить себе занятия в доме.

Глава 3

Дисциплина

Где бы мы с Дмитрием ни находились, наша жизнь была совершенно отделена от жизни взрослых членов семьи. У нас были свои собственные покои, нас отдельно водили и возили на прогулки наши няни. В этот маленький мирок, так заботливо созданный для нас и тщательно оберегаемый, на шестом году моей жизни вошел новый интересный человек.

Отец решил, что пора взяться за мое образование. Он нашел молодую женщину из хорошей семьи, которая, по его мнению, отвечала всем требованиям. И в один прекрасный день он вошел в нашу комнату, когда мы сидели за чаем, и представил нам гувернантку мадемуазель Элен, которая должна была обучать, любить и изводить меня в течение последующих двенадцати лет, пока я не выйду замуж.

В тот же день после чая она стала играть со мной и Дмитрием и пришла в ужас, обнаружив, что я не говорю по-русски, а что касается моего английского, то у меня сплошь и рядом выпадал звук «х», как и у моих нянь.

Я и Дмитрий не могли не разделять мнение наших нянь относительно того, что мадемуазель Элен чужая, чувствовали их неприязнь к ней, особенно Нэнни Фрай, которая не переставала отстаивать свое положение и власть. В конце концов, нагруженная подарками, Нэнни Фрай сдалась и уехала. В течение нескольких дней мы жили в ужасной печали и горько плакали. (Я полагаю, старая Нэнни Фрай до сих пор живет где-нибудь в Англии. Она написала и опубликовала свои воспоминания о жизни при российском дворе, совершенно уникальные.)

В 1897 году, последнем году ее пребывания в нашем доме, она сопровождала нас в первом путешествии за границу. Мы ехали в собственной карете, которую целиком занимала наша свита: мадемуазель Элен, две няни, врач, три горничные и несколько лакеев. Более того, за нами следовал целый багажный фургон, в котором везли не только наши постели, но и ванны, а также огромное количество других совершенно бесполезных предметов, которые наши няни считали абсолютно необходимыми для жизни в гостиницах, где неизменно замечали: «Какая грязь!»

В Биргенштоке нам разрешили познакомиться с какими-то английскими девочками. Наша свита произвела на них очень сильное впечатление, особенно ливрейные лакеи, которых они приняли за русских генералов. Они задавали бесконечные вопросы: правда ли, что по улицам Санкт-Петербурга до сих пор бегают волки? Христиане ли мы? И как такое может быть, если в России царя почитают как Бога?

В Сен-Жан-де-Люс у нас были приключения. Мы впервые в жизни увидели море, научились кататься на велосипеде. Отец приехал к нам на день рождения Дмитрия и привез с собой Тома, своего любимого французского бульдога. Том исчез. Отец был расстроен. Мы проводили целые дни, бродя по дорогам сельской местности, и звали: «Том! Том! Сюда, Том!» Но так и не нашли его.

В Сен-Жан-де-Люс я также впервые попробовала действовать независимо. Ускользнув от своих многочисленных стражей, я одна пошла купаться в море. Волна отлива сбила меня с ног. Я решила, что настал мой последний час. Мои крики привлекли внимание французского господина средних лет, который бросился одетым на мелководье, вытащил меня и повел, пристыженную и дрожащую, к пляжному тенту, где располагалась наша группа.

Отец ступил вперед, вопросительно глядя на нас. Мой перепачканный грязью спаситель строго сказал: «Сэр! Вам не следовало бы позволять такой маленькой девочке бегать одной по пляжу». (Годы спустя, в Париже, Дмитрию потребовался адвокат, и ему рекомендовали молодого юриста, который оказался сыном моего спасителя!)

В конце сентября мы возвратились в Россию и провели, как обычно, несколько недель в Царском Селе перед отъездом на зиму в Санкт-Петербург. Наши покои здесь располагались в Большом Екатерининском дворце. Молодая императрица часто приглашала нас в Александровский дворец поиграть с ее дочерьми, которых в то время было две. Их покои занимали целое крыло на втором этаже Александровского дворца. Эти комнаты, светлые и просторные, были увешаны хлопчатобумажными драпировками в цветочек и обставлены мебелью из полированного лимонного дерева. Это выглядело роскошно и удивительно уютно. Через окна можно было увидеть дворцовые сады и караульные будки, а чуть дальше, через решетку высоких железных ворот, – угол улицы.

Дочерьми императора, как и нами, руководила старшая няня-англичанка, которой помогали многочисленные русские няньки и горничные, и вся прислуга детей была одета в такую же униформу, как и наша: все в белом и маленькие шапочки из белого тюля на головах. Но отличие было в том, что две их няньки были крестьянками и носили великолепные русские народные костюмы.

Мы с Дмитрием часами рассматривали игрушки наших юных кузин; они не могли наскучить – такими были прекрасными. Особенно восхитительным мне казался подарок президента Франции, который он преподнес Ольге, когда она с родителями впервые поехала в эту страну. В футляре из мягкой кожи находилась кукла с полным приданым: платьями, бельем, шляпками, туфлями, полным набором для туалетного столика – все было сделано удивительно искусно, как настоящее.

После раннего ужина с двоюродными сестрами нас обычно сводили вниз, чтобы мы увидели императора и императрицу. Иногда там с ними был отец и другие члены семьи; они сидели за круглым столом и пили чай. Мы целовали руку императрице, и она обнимала нас, затем император. Императрица брала из рук няни младшую дочь и усаживала рядом с собой в шезлонг. Мы, дети постарше, тихо размещались в уголке и рассматривали снимки в фотоальбомах, по крайней мере, по одному лежало на каждом столе.

Императрица болтала с гостями и играла со своим ребенком. Император пил чай из стакана в золотом подстаканнике с ручкой. Перед ним на столе лежала стопка длинных белых конвертов с продернутой шелковой нитью оранжевого цвета под печатью, чтобы их было легче вскрывать. Это были депеши из телеграфных агентств, которые на следующий день печатались в прессе. Закончив пить чай, император усаживался за стол и, потянув за шелковые шнуры, вскрывал эти депеши и прочитывал их, иногда передавал одну императрице, но почти всегда без комментариев, так как считалось дурным тоном обсуждать политику в кругу семьи.

Эта был будуар императрицы; здесь она проводила большую часть своего времени, предпочитая его другим комнатам и придавая всему, что в нем находилось, какое-то особое значение. Позднее, когда по ее приказу во дворце проводили косметический ремонт, она велела оставить именно эту комнату точно такой, какой она была прежде.

Эта комната была небольшая, но с высокими потолками и двумя огромными окнами. Занавеси и драпировки изготовлены из розовато-лилового шелка, все кресла обиты тем же самым материалом, а деревянные детали интерьера окрашены в кремовый цвет. Вид был откровенно безобразным, но уютным и веселым. Повсюду стояли цветы в вазах и росли в большом ящике снаружи между двумя окнами.

Обычно императрица располагалась на шезлонге, наполовину откинувшись на подушки в кружевных наволочках.

Позади нее находилось нечто вроде стеклянной ширмы, которая защищала ее от сквозняков, а ноги до колен укрывала сложенная вдвое шаль из кружева на подкладке из розовато-лилового муслина. Когда все заканчивали пить чай, она звонила слугам, чтобы они убрали со стола. Император, все еще державший в одной руке депеши, а в другой – мундштук, продолжал разговаривать со своими гостями. Затем, рассеянно поглаживая тыльной стороной правой руки усы и бороду – его характерный жест, – прощался со всеми нами, обнимал детей и выходил из комнаты. Императрица, в свою очередь, обнимала нас, и мы отправлялись назад, в комнаты наших кузин, а затем уезжали к себе.

В тот год, когда мы вернулись в Санкт-Петербург, посчитали необходимым проводить занятия со мной более систематически. Одна молодая блондинка учила меня русскому языку, а другая давала мне уроки игры на фортепиано; два раза в неделю приходил священник, чтобы обучать меня катехизису.

Дети, воспитанные в русской православной вере, принимают причастие с самого рождения, и считается, что к семилетнему возрасту они уже достаточно развиты, чтобы начать исповедоваться в своих грехах.

Так, той весной я впервые пошла на исповедь. Отчетливо помню то чувство, с которым я вошла в церковь, холодную и пустую, где меня ожидал священник; признаваясь в своем главном преступлении, краже нескольких шоколадных конфет, я проливала обильные слезы.

Зима в Санкт-Петербурге была нескончаемой, темной, тоскливой. Дни начинались и заканчивались, один похожий на другой. Вставали мы обычно часов в семь утра и завтракали при электрическом свете. Затем я готовила уроки, и в девять приходил один из моих учителей. В одиннадцать нас выводили на прогулку. В половине первого мы обычно обедали внизу, что было привилегией, которой мы не удостаивались прежде, до этого года.

Помимо моего отца у нас часто бывали гости. Мы имели право отвечать на заданные нам вопросы, но не принимать участия в беседе. Между переменами блюд мы должны были класть кончики пальцев на край стола и сидеть очень прямо; если мы забывали, то нам немедленно об этом напоминали: «Мария, держите спину» или «Дмитрий, снимите локти со стола». Столовая, несколько темноватая, была обшита резными панелями из почти черного дуба в стиле ренессанс. Стулья, неудобные и высокие, имели сиденья из темной красно-коричневой кожи и большие монограммы на спинках.

После обеда, а затем кофе в гостиной, мы часто ездили кататься. Теперь эта церемония упростилась. У нас была карета и несколько пар лошадей, специально приданных нам; рядом с огромным бородатым кучером сидел лакей. Помимо ливреи он надевал длинное ярко-красное пальто с пелериной и треугольную шляпу. Нэнни Фрай останавливала карету на набережной и, выходя вместе с нами, приказывала лакею идти следом, в то время как мы медленно прогуливались по тротуару. Ей доставляло удовольствие, когда люди с любопытством оборачивались на эту процессию, а солдаты и офицеры отдавали честь. Часто в конце прогулки мы возвращались к нашей карете в окружении толпы.

Мадемуазель Элен считала излишним привлекать к себе такое внимание; так что теперь, пока мы гуляли, лакей оставался рядом с кучером. По возвращении с катания мы слегка перекусывали, а затем спускались вниз к отцу, и для нас начиналось самое приятное время.

Каждый вечер в течение двух часов он читал нам вслух, усевшись в свое большое кожаное кресло. Лампа с зеленым абажуром проливала спокойный свет на страницы книги. Углы комнаты и очертания предметов были погружены в полутьму, и атмосфера была теплой, мягкой и интимной.

Он читал хорошо, с удовольствием. Мое всегда живое воображение рисовало мне красочные картинки волнующих сказок моего родного языка лучше любого художника. По мере того как постепенно разворачивался сюжет, эти картинки обогащались множеством деталей, пока образы не становились почти реальными. Когда отец переставал читать, обрывая нить повествования, я словно пробуждалась от сна, и возврат к реальной жизни был болезненным. Закончив читать, он вставал, но я еще не осмеливалась пошевелиться, боясь спугнуть чудные картины моего воображения.

Отец часто обедал дома в одиночестве, и теперь, когда нас уже не укладывали спать в шесть часов, он позволял нам пойти за собой в столовую и находиться там, пока он ужинал. Во время еды он расспрашивал нас о том, как мы провели день, об уроках, играх. Потом смотрел на часы, целовал нас и отсылал спать.

Мы с нетерпением ожидали прихода весны. Каждый новый признак ее приближения наполнял нас радостью. Дни становились длиннее, воробьи чирикали веселее, а снег блестел ярче. Работники убирали доски, которые служили пешеходными дорожками, чтобы ходить через скованную льдом Неву. Все это означало, что весна действительно идет.

На голых ветвях деревьев начинали появляться почки, а птицы – шумно петь, прежде чем вскрывалась Нева. Приглушенный треск раздавался из глубин льда; там и сям появлялись трещины, обнажающие темную воду. Вскоре реку уже бороздили разломы, которые все ширились и ширились. Огромные глыбы льда с грохотом откалывались и, крутясь, плыли вниз по реке, мешая течению. Они сталкивались друг с другом с глухим звуком, переворачивались и наползали одна на другую. Уровень воды в реке поднимался, бурлящая вода, грязная, желтоватого цвета, на полном ходу несла свой груз к морю. В воздухе стоял непрекращающийся звук, заунывный, скрежещущий.

Когда Нева совсем очищалась ото льда, специальной церемонией, учрежденной во времена Петра Великого и точно соблюдаемой с тех пор, открывалась навигация. Глава речной полиции поднимался на борт большого ялика, укомплектованного гребцами, которые по традиции не имели отношения к флоту, а были из 1-го пехотного гвардейского полка. Передвижения его приветствовал орудийный салют, по ветру развевались знамена и флаги, а набережные были переполнены народом, всегда жаждущим зрелищ. Сразу же после этой церемонии тысячи разнообразных судов спускали на воду, и они бороздили реку, вздымая маслянистые волны. Это была весна!

Тогда мы начинали паковать вещи и вместе со свитой перебирались в наши покои в Большом Екатерининском дворце Царского Села. Как мы рвались туда после долгих зимних месяцев в городе! Около Большого Екатерининского дворца располагался отдельный участок сада, который для детей был отличной игровой площадкой, он имел мягкий уклон в сторону пруда, на котором было много небольших островков, где стояли беседки, киоски и храмы. Один такой игрушечный домик представлял собой крестьянскую усадьбу в так называемом русском стиле. Она была построена императором Александром для сестры моего отца, герцогини Эдинбургской (позднее – герцогиня Саксен-Кобургская). В этом небольшом домике были две комнаты, кухня и столовая, со всем необходимым – посудой и кухонной утварью. Небольшая веранда была скрыта в зарослях барбариса и сирени, ветви которых лезли в окна. Перед домом были проложены игрушечные железнодорожные пути с туннелями и столбами, а чуть дальше мои дяди развлекались, как дети, тем, что построили крепость из красных кирпичей с небольшим мостом посередине.

В этот год, вместо того чтобы переехать из Царского Села в Ильинское, мы снова поехали за границу, но по другому маршруту, который привел нас сначала в Крейцнах. Здесь начались мои первые серьезные разногласия с гувернанткой. Не думаю, что я была какой-то особенно непослушной или неуправляемой. Но мадемуазель Элен не только требовала от меня суровой дисциплины – она требовала, чтобы я рассказывала ей о самых сокровенных своих мыслях. Вместо того чтобы наблюдать за мной и постараться самостоятельно проследить движения моего ума, она подвергала меня долгим расспросам. Меня просили объяснить каждый мой жест, малейшее движение. Если у меня, к несчастью, не было никаких объяснений или мне нечего было сказать, гувернантка приходила в ярость, обвиняя меня в неискренности и даже во лжи.

Часто, не понимая, чего она от меня хочет, или потеряв терпение и впав в раздражение, я отвечала ей грубо. Это приводило к сценам, слезам и наказаниям. Я разрабатывала способы защиты, училась хитрить. Зная, какого рода откровенностей она ожидает от меня, я научилась вовремя придумывать всевозможные небылицы, чтобы усыплять ее подозрения.

Но она по-прежнему находила много способов «дисциплинировать» меня. У ворот в Крейцнахе стоял старый нищий, позвякивая мелкими монетками в оловянной посудине. По какой-то необъяснимой причине вид этого человека пугал меня. Мадемуазель Элен заметила это; и однажды она послала меня одну положить ему в руку подаяние. Дрожа, я повиновалась, но на следующий день отказалась это сделать. Она отвела меня домой и оставила одну в запертой комнате на всю вторую половину дня. Вечером она обвинила меня в упрямстве, бессердечии, укоряла в недостаточной отзывчивости вообще и по отношению к ней – в частности.

Я провела бессонную ночь. Начиная с этого дня мое доверие к ней было поколеблено. Я видела, что не о нищем она думала, а о себе. Теперь я знала, что она может быть несправедливой.

Возвратившись из Санкт-Петербурга, я покинула детскую на втором этаже и перебралась в апартаменты моей матери на первом Теперь у меня были две просторные комнаты, разделенные большой туалетной. Дмитрий остался наверху. Мадемуазель Элен занимала собственные апартаменты, расположенные в конце длинного коридора на одном этаже со мной. Следуя пожеланиям моего отца, она приступила к составлению описи туалетных принадлежностей и других предметов, оставшихся после моей матери. Никто не касался их с момента ее смерти.

Стали открывать буфеты и огромные платяные шкафы с проржавевшими замками, и в их недрах, пахнущих плесенью, обнаружились висящие на плечиках жалкие платья, жесткие и вышедшие из моды, ряды маленьких туфель, лопнувший атлас на которых был изрядно тронут временем. Из комодов вытаскивали разноцветные вещи из муслина, дюжины пар перчаток в коробках, обитых изнутри белым атласом, кружева, цветы и перья, носовые платочки с пакетиками сухих духов, которые потеряли свой запах. Были небольшие запасы всего: шпилек, мыла, духов, одеколонов.

Мадемуазель Элен при помощи Тани, моей русской горничной, сортировала все эти вещи, составляла список. Горы одежды скапливались на полу. Между уроками я приходила посмотреть, как они работают. Помимо моей воли смутная грусть овладевала моим сердцем. Эти старые вещи – какими красивыми и новыми они, вероятно, были, когда моя мать надевала их! В своем воображении я видела ее перед собой, молодую, одетую в эти нарядные вещи, и ее милое лицо светилось радостью жизни. Была ли она по-настоящему счастлива? Умирая, не сожалела ли она на самом деле о своей жизни? Мне уже казалось, что она принадлежит другому веку, хотя прошло всего семь лет со дня ее смерти.

Из шелка, который еще можно было использовать, сшили облачения для священников. Одежду и другие вещи раздали бедным, кружева и белье оставили для меня, а все, что осталось, изношенное и бесполезное, сожгли, чтобы не копить хлам.

Той зимой мы начали раз в неделю брать уроки танцев, приглашались и другие дети. Преподаватель, бывший танцор балета, был худым пожилым человеком с гладстоновскими бакенбардами. Он был очень строг: если мы допускали ошибку или выполняли движения недостаточно грациозно, делал нам весьма саркастические замечания.

Мой отец, который часто видел, как наш учитель танцевал в молодости, любил посещать наши уроки и смеялся до слез, видя нашу неуклюжесть и слыша язвительные замечания старого преподавателя.