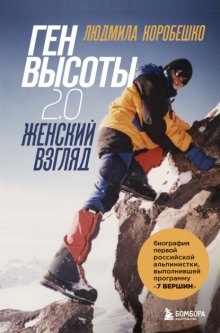

Ген высоты 2.0. Женский взгляд. Биография первой российской альпинистки, выполнившей программу 7 Вершин бесплатное чтение

Людмила Коробешко

Ген высоты 2.0. Женский взгляд: биография первой российской альпинистки, выполнившей программу 7 Вершин

Посвящаю моей маме – Пашукевич Лидии Ивановне

© Рыбакова А. В., соавтор, 2023

© Коробешко Л.С., текст и фото, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Вводное слово от соавтора книги Анны Рыбаковой

Мы познакомились с Людмилой Коробешко в 2003 году, когда в составе коммерческой группы совершали восхождение на легендарную гору Арарат в Турции. Мой муж, родом из Казахстана, с детства ходил в горные походы и путешествия. Он привил любовь к горам и мне. Мы вместе поднимались на вершины в разных уголках мира, однако организовывали свои поездки самостоятельно при помощи местных туристических компаний.

Однажды мы решили отправиться на Арарат, связались с местным туроператором. Арарат в то время только открывался для обычных туристов, так как находился в зоне военного значения, а потому в течение предыдущих 20 лет все восхождения на него были запрещены. Для того чтобы попасть в эту запретную зону, нужно было приобрести специальную спортивную визу, на которой значилось слово «Ağrı Dağı», то есть турецкое название Арарата. Дело это было нелегкое. Местный турецкий оператор подсказал нам связаться в Москве с «Командой приключений «Альпиндустрия». Она как раз организовывала туда собственную экспедицию в те же самые даты, что и у нас, а получить визу на большую группу было значительно проще. Мы так и поступили. Приехали в офис компании, где нас и встретила Людмила.

Мы присоединились к группе, и практически все участники удачно взошли тогда на вершину.

С тех пор наша дружба с Людой Коробешко и Сашей Абрамовым не прекращалась. Мы продолжали довольно тесно общаться на протяжении всех этих лет, хотя вместе практически никуда не ходили, – они реализовывали собственные проекты, мы – свои. Но мы всегда с удовольствием делились нашим опытом самостоятельных экспедиций и с невероятным удовольствием слушали рассказы об их собственных приключениях.

Судьба вновь свела нас с Людой на горной тропе лишь в 2021 году, когда я в составе группы клуба «7 вершин» отправилась в Колумбию. Мы взошли на не очень сложную гору Невадо-дель-Толима высотой 5276 м. И с удивлением обнаружили, что впервые за 18 лет снова стоим вместе на горной вершине. Затем мы совершили блестящее путешествие в затерянный город, который так и называется «Сьюдад Пердида»[1], некогда принадлежавший загадочному народу культуры Тайрона, и успели полюбоваться удивительно синими водами Карибского моря.

Первое, что мне бросилось в глаза, – Люда нисколько не изменилась с тех пор, как мы впервые вместе побывали на Арарате. Это была все та же прежняя, компанейская, дружелюбная и веселая девушка, с которой я познакомилась много лет назад. Несмотря на то что за это время она объехала почти весь мир, два раза побывала на всех высочайших горах всех континентов и трижды стояла на самой высокой точке планеты, она осталась такой же непосредственной и простой в общении, каковой была и раньше. С другой стороны, я украдкой наблюдала за ней и видела, что, несмотря на расслабленную атмосферу в группе, которую блестяще умеет создавать Люда, сама она находилась в постоянном движении, в непрерывном контакте с местными гидами и организаторами восхождения и всего путешествия, поминутно решала вопросы организации нашей экспедиции, но делала это так тактично и незаметно, что остальным участникам оставалось только беззаботно наслаждаться путешествием. Будучи к тому же профессиональным переводчиком, блестяще зная английский и испанский языки, Люда постоянно была на связи между членами группы и местным персоналом, помогая решать любые вопросы, начиная от чашки чая и заканчивая немедленной доставкой необходимого снаряжения, если таковое отсутствовало. Во время экспедиции в Затерянный мир она служила настоящим экскурсоводом, хотя формально это не входило в ее обязанности. Однако Люда все делала без напряжения и с явным удовольствием от работы. Благодаря той фантастической атмосфере, что создала Люда в той поездке, я могу с полной уверенностью сказать, что это был один из самых любимых и самых счастливых моментов моей жизни, за что я очень ей благодарна.

Несмотря на то что мне всегда казалось, что я знаю Люду очень хорошо, я всегда отмечала про себя, что есть в ней какая-то тайна, какая-то загадка, нечто далеко спрятанное в недрах ее души, которую она до конца никому не раскрывает. Мне кажется, к Люде очень подходит определение, к сожалению, не моего сочинения – «лед и пламень». В том смысле, что на людях она скорее не холодна, но очень спокойна, а вот в душе ее всегда горит настоящий пламень, заставляя ее саму и всех, кого она за собой ведет, двигаться вперед.

Я не уверена, что дала Люде правильную и исчерпывающую характеристику. Но это не так уж и важно. В любом случае хочется ей пожелать, чтобы она всегда оставалась сама собой. Ведь в каждой женщине, даже альпинистке, всегда должна быть какая-то загадка. Люда, не теряй ее!

Анна Рыбакова

Предисловие от Александра Абрамова

Альпинизм – это тяжелое заболевание. Психическое. Передается воздушно-капельным, психологическим и даже половым путем.

Я называю эту болезнь – «горняшка». Это постоянное желание куда-то ехать, залезать, морозиться, срываться, терпеть мучения. Зачем это надо пациенту, не могут понять ни врачи, ни психологи, ни близкие люди.

Кроме того, альпинисты стремятся заразить своей болезнью всех окружающих. И часто им это удается.

Образуя сообщества, клубы и секции, альпинисты покоряют все самые немыслимые горные уголки, вершины и перевалы. Количество их растет, и есть опасность, что этот вирус захватит все население земли. Правда, есть люди с иммунитетом. Их называют «нормальные». Поэтому я делаю вывод, что альпинисты – «ненормальные».

Люди с горящими глазами. Устремленными вверх. К вершинам. Со странной улыбкой на лице. Готовые говорить только о горах, планах и проектах. Их много. По крайней мере, меня окружают только такие. Их в меньшей степени заботит быт, семья, деньги. Конечно, все это у них есть, но при обсуждении планов они в первую очередь выберут горы. Вместо посещения театра – тренировку, вместо пляжа – снежный склон, вместо похода за грибами – скальный гребень.

Люда из этих. Ненормальных.

Мы познакомились на тренировке. Мы ночи напролет занимались… обсуждением новых восхождений. Мы построили

компанию, которой нет равных. Я до сих пор верю, что все люди – альпинисты в душе. Просто не все об этом догадываются.

Им надо показать Мир гор. Счастье достижения. Их надо заразить альпинизмом, горами, яркими эмоциями, которые возникают, только когда ты преодолел себя и достиг вершины. Аналогов той эйфории, тому счастью, которые испытываешь, стоя на вершине, в мире не найти. Я утверждаю это с полной уверенностью.

Этим мы с Людой занимаемся двадцать лет. Вместе.

Я счастливый человек: мне очень повезло, что жизнь подарила мне действительно мою – настоящую и единственную – половину.

Я очень люблю Люду. Она необычная. Она сочетает в себе ум, женственность, спокойствие, силу, умение четко выделить суть и принять правильное решение. Она абсолютно бесконфликтна. Мы ни разу не ругались. Думаю, это ее заслуга. У нее бесконечный предел терпения. Я проверял, и не раз. Люда, прости меня за это.

Это идеальная жена, прекрасный друг, сильный спортсмен, лидер женского альпинизма в России и мире.

У нее бесконечная любовь и тяга к горам, к людям, к свершениям. Она талантливый руководитель и в то же время душа нашей компании.

Люда – прекрасная мать и Человек с большой буквы. Человек стопроцентной надежности. Таких больше нигде не найти. Я постоянно восхищаюсь ей и благодарю Бога, что он подарил мне возможность идти с Людой рука об руку по жизни все эти годы. Самые счастливые годы нашей жизни.

Альпинисты стремятся заразить своей болезнью всех окружающих. И часто им это удается.

Часть 1

Детство и юность

1. Годы безусловного счастья

Я родилась в 1974 году в городе Великие Луки, о чем, впрочем, могу судить только по записи в паспорте. Моя мама, Лидия Ивановна, вместе со мной, восьмимесячной малышкой, переехала в Пятигорск, где я и провела все детство и юность. Мама повторно вышла замуж, и через три года родился мой младший брат Игорь. Однако и с новым мужем ее отношения тоже не сложились. Вскоре мы стали жить втроем, но на выходные всегда приезжали в гости к бабушке и дедушке – родителям отчима, с которыми он жил тогда в соседнем поселке. Я его даже называла папой. А вот фамилия мне досталась от моего родного отца, хоть я его никогда и не видела.

Характер, скорее всего, передался по наследству от дедушки: Мирона Андреевича Коробешко, старшины Советской армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Его батарея – основное огневое артиллерийское подразделение – попала в окружение немцев. Дедушка организовал круговую оборону. Когда погибло все подразделение, он сам встал к орудию. Дважды был ранен, но поля боя не покинул. Его батарея удержала позицию. Так и я – всегда стараюсь удержать позиции. Как бы ни было сложно, помня о дедушке, свое «поле боя» не сдам никому.

Мама работала в то время в НИИ – закрытом «почтовом ящике»[2], имея редкую для тех пор и даже немного загадочную профессию инженера-программиста. Помню, как пришла к маме на работу полюбопытствовать, чем она занимается. А там – махина высится с полкомнаты, с огромными, непонятными перфокартами, не иначе как космический корабль! Но нет, это «всего лишь» компьютер – так выглядели первые модели электронно-вычислительных машин. И только в конце маминой карьеры в НИИ стали появляться так называемые персоналки – небольшие компьютеры, отдаленно напоминавшие наших современных помощников.

Несмотря на советское происхождение, все космическо-компьютерное оборудование было на английском языке. И все команды звучали по-английски, а мама изучала немецкий. С этим было связано много забавных ситуаций, например мама читает на немецкий лад: «кал»? А специальный оператор подсказывает: это английский «call» (звонок или вызвать), или «рун» – а это всего лишь «run» (то есть запуск).

Маме, конечно, нелегко приходилось одной с двумя детьми. Как инженер она получала максимум 150 рублей – нам на всех не хватало. Около пяти лет мы прожили в малосемейном общежитии: длиннющий коридор, череда однотипных квартир одна за другой. Мама бралась за любую работу, чтобы прокормить нас с братом. И я ей помогала, причем с удовольствием. В те времена все так жили – выживали, кто как мог.

Наши соседи из общежития были примерно одного возраста, а их дети – нашими сверстниками. Отбоя в друзьях не было, мы дни напролет играли, и затащить нас домой было нелегко. Жили все как будто одной семьей. Веселое детство, беззаботное. Как потом оказалось – это был один из самых счастливых периодов моей жизни.

Рядом с нашим общежитием находилось поле, куда моя мама, человек достаточно спортивный, брала нас с братом на пробежку. Брат почему-то не пристрастился к этому делу, а я втянулась. Привычка заниматься спортом настолько во мне укоренилась, что как бы я ни пыталась от нее избавиться, до сих пор ничего не выходит – и в дождь, и в снег, в любую непогоду ноги сами несут меня на пробежку.

Мама часто рассказывала про свои воспоминания из юности. Особенно захватывали истории ее альпинистского прошлого: я с упоением слушала, как она покоряла суровые горы и преодолевала трещины. Такие альпинистские термины, как «веревка», «кошки», «карабины»[3], я впервые услышала от мамы. Мамины рассказы меня сильно завораживали, тем более что у нас из окна было видно Эльбрус и другие горы. Слушаю маму, любуюсь снежной шапкой Эльбруса и восторгаюсь маминой смелостью. И сложилось впечатление, что она занималась альпинизмом много лет.

Немного позже я узнала, что мама съездила только на одну альпинистскую смену. В то время от института можно было получить бесплатную путевку в различные альплагеря. Мама поехала в один из таких лагерей – на Кавказ, в ущелье Адыл-Су[4]. Провела там всего три недели, но впечатлений от поездки ей хватило на всю жизнь. Правда, профессиональной альпинисткой ей не суждено было стать. Эта эстафета позднее перешла ко мне.

2. Баскетболистом хочешь – становись, но шахматистом быть обязан!

Я была активным ребенком и при этом была достаточно послушна – всегда с уважением относилась к решению взрослых. Так что я любезно освободила маму от нагрузки воспитания себя. Но это совсем не значит, что я не имею своего мнения и не могу вступить в спор, даже наоборот. И, кстати, такая привычка очень помогает в горах.

Почти все мои школьные годы, то есть большая их часть, прошли в советское время – в тот период процветали бесплатные спортивные секции. И практически все дети, начиная с первого класса, обязательно их посещали. Таким образом в СССР с малых лет прививалась любовь к спорту, и иногда в добровольно-принудительном порядке.

Секций существовало бесчисленное множество, глаза разбегались, дети иногда по два или три кружка посещали или меняли одно занятие на другое. Никто особо и не возражал, так дети «искали» себя, и это было здорово. Можно было много чего перепробовать – все бесплатно и без серьезных обязательств.

Спорт мне всегда нравился, нравилось им заниматься, тем более что мои данные этому весьма способствовали. Каждый новый учебный год тренеры из разных секций совершали обход школ и из вновь прибывших новобранцев-первоклассников выбирали себе детишек, которые, как им казалось, обладали хорошими данными для того или иного вида спорта. А за мной прямо-таки бегали и зазывали к себе, как Алису из знаменитого советского фильма «Гостья из будущего»[5]. Помню, одна женщина-тренер долго уговаривала меня пойти в легкую атлетику. А я уже занималась дзюдо, и мне казалось, что легкая атлетика – это совсем скучное занятие. Я спрашиваю у тренера:

– А что там у вас такого интересного? Вот дзюдо да – это полезно, вдруг кто-нибудь нападет, я отбиться смогу.

– Да прям отобьешься, – качает головой тренер, – убежать – вот более реальный вариант спасения. Не будет тебе от дзюдо никакого толку.

Она уговорила меня, я решила, что, может, и прав тренер – взрослый же человек. Отправилась на легкую атлетику. Проходила пару-тройку занятий – оказалось очень скучно. Но и в дзюдо я уже потом не вернулась. Запомнила ее предостережение: убежать легче, чем защититься.

Но были у меня более продолжительные увлечения. Года два-три я занималась плаванием, причем с большим воодушевлением. Но потом бассейн закрыли на неопределенное время, и мое плавание на этом закончилось… А я до сих пор его люблю, всегда плаваю с удовольствием, хоть сейчас скорее любительски. Но иногда мне в голову приходит мысль «а не поучаствовать ли в триатлоне Iron Man[6]», например? Тем более это стало так популярно. Время бы только найти для этого.

Как-то раз по телевизору я посмотрела соревнования по художественной гимнастике, и очень захотелось попробовать. Стала уговаривать маму: «Ну давай сходим в эту секцию, посмотрим хотя бы». А мама отвечает: «Ну куда тебе с твоим ростом и «гибкостью» в такой вид спорта…» Но все же согласилась со мной пойти.

Приходим в секцию – там девочки в красивых, блестящих костюмах, с разноцветными мячами, лентами, обручами, чуть ли по воздуху не летают – просто как феи в сказке! Я смотрю на все это волшебство широко раскрытыми глазами: вот бы и мне такой феей стать! Но тренеры нас быстро вернули в реальность: «Куда вы девочку привели, – говорят, – высокую и неуклюжую? Вам не сюда, а в соседнюю дверь – там секция баскетбола. Это точно ваше». Нарисованная моим воображением сказка в одночасье разлетелась на мелкие осколки, словно хрустальный шарик. Заглядываем в баскетбольный зал, а там – длиннющие мальчишки-девчонки, бегают туда-сюда, резиной пахнет. И, конечно, никакой романтики. Но надо так надо.

Я начала тренироваться и со временем привыкла. Команда попалась хорошая, да и спорт оказался веселым. Тем более мои природные данные действительно очень помогали достигать успехов. Года три-четыре я прозанималась, даже ездила на соревнования. В комплекс соревновательных дисциплин входил не только баскетбол, но и какие-то элементы легкой атлетики типа прыжков в длину. Затем нужно было… станцевать танец, а под конец еще и партию в шахматы сыграть! Вот за весь этот комплекс мало совместимых между собой занятий засчитывались общие баллы по командам и выбирался победитель. Так что не все было так просто: баскетболистом хочешь – становись, но шахматистом быть обязан! А то не победишь. Сейчас такие правила могут показаться абсурдными, но в то время мы все воспринимали на ура – было весело, и казалось, что по-другому и быть не может.

С этими соревнованиями у меня связана забавная история. Мы сыграли в баскетбол, станцевали танец – наступил черед шахмат. Я думала, что неплохо играю в шахматы. Ну, по крайней мере, как фигуры ходят, четко себе представляла. Играю партию с соперницей и явно выхожу фавориткой. Еще немного, и, без всяких сомнений, – победа за мной.

И тут победу присуждают… моей оппонентке. «Как же так?» – спрашиваю у взрослых. А взрослые мне отвечают: «Так время-то твое вышло. Кто за ним следить будет?»

А я и правда забыла, что надо на кнопочку на часах нажимать. Вот и проиграла. Забыла о времени. Но возмущению моему тогда не было предела: подумаешь, время. Я же очевидно лидировала – и это главное. Но моя подруга, Алина Демушкина, которая серьезно увлекалась шахматами, объяснила: «Да, Люда, это правда: время важно в шахматах – таковы правила игры».

С тех пор я про время не забываю никогда. И не только в шахматах. Всегда стараюсь вовремя управиться со всеми делами, не опоздать, как Кролик из «Алисы в Стране чудес»[7]. А жизненные правила и в самом деле на шахматные похожи – не уложишься вовремя, вероятнее всего, проиграешь. Главное, несчастнее я себя от этого не чувствую. И то хорошо.

В средней школе мы с моей лучшей подругой, все той же Алиной, решили на время поменяться увлечениями: я с ней две недели ходила на шахматы, а она со мной на баскетбол. Наверное, благодаря этому я до сих пор еще немного помню, как в них играть.

Но, как ни странно, было еще одно занятие, которым я занималась дольше, чем всеми остальными, вместе взятыми, – бальные танцы. Во втором классе мама решила, что неплохо бы мне добавить грации и гибкости. Видимо, слова тренера по художественной гимнастике ее тоже задели. И она привела меня на танцы, где я занималась практически до конца школы. Мы ездили на выступления, но звездой мне стать было не суждено: была вечная проблема с партнерами – все мальчики ниже меня. Помню, последние два года мне в пару поставили мальчика чуть помладше, потому что он единственный подходил мне по росту. А танцы он терпеть не мог – под напором мамы занимался. Так он за эту странную прихоть своей не в меру строгой мамы решил на мне отыграться и во время занятий то ущипнет, то толкнет, то на ногу наступит. А я молча терпела, понимала, что другого партнера не поставят, а танцевать очень хотелось. Так я и дотанцевала до десятого класса, к тому же еще выдержку натренировала, почти в экстремальных танцевальных условиях.

В седьмом классе к нам пришел новый преподаватель по физкультуре – Георгий Леонидович, который организовал секцию туризма и спортивного ориентирования. Мы ходили в походы, в том числе многодневные, участвовали в соревнованиях. В один из походов, на плато Бермамыт, со мной пошли мама и младший брат. Наверное, в это время у меня и стала зарождаться любовь к горам и приключениям – все благодаря походам.

3. Институт или университет?

Наша школа была с лингвистическим уклоном, и при окончании учебы с золотой медалью можно автоматически поступить в Пятигорский лингвистический институт. Поэтому один вариант поступления у меня уже был. И можно было попробовать что-то еще. Моя подруга Алина предложила поехать вместе с ней в Москву: она собиралась поступать в Энергетический институт. Поскольку я хорошо владела математикой после моего школьного прыжка из класса в класс, я подумала, а не связать ли мне с математикой свое будущее. По крайней мере, на первые пять лет. Вторым вариантом стал экономический факультет МГУ, просто так, без всяких определенных целей и даже без особого желания. Мне скорее подругу не хотелось подводить, и я решила составить ей компанию в Москву.

Первый экзамен был по математике. Я не особо волновалась – в рамках школьной программы отлично знала предмет. Но тут даже немного удивилась от предложенных заданий – школьная программа ни в какое сравнение с ними не шла. В общем, экзамен я провалила… Выдохнула и с чувством выполненного долга спокойно отправилась домой, подругу поддержала, одну не бросила, в Москву доставила.

Так в 1991 году я стала первокурсницей Пятигорского государственного лингвистического института. В институте у меня был экспериментальный факультет под названием ФАП – факультет английского языка и психологии. Можно было сразу две профессии получить.

К тому же мне очень нравился сам процесс занятий. Плюс у нас был дополнительный клуб по психологии. По итогу у меня два диплома – по психологии и английскому языку.

Перед первым курсом нас отправили в колхоз. Но не на картошку, как это обычно было, а собирать виноград, где-то под Ставрополем. Коллектив у нас сложился надежный и трудовой, и винограда мы наелись на несколько лет вперед. А потом рухнул СССР, и студентов перестали отправлять в колхозы. Мы были последними, кто получил такой полезный и веселый опыт.

Надо отметить, что у нас в институте была секция альпинизма. Моя подруга, Светлана Василевич, предложила туда сходить. Руководителем секции был Александр Викторович Гребенюк, который, несмотря на полный развал в стране в 1992–1993 годах, продолжал вести свою секцию на голом энтузиазме.

Вспоминает Александр Гребенюк, первый тренер Людмилы[8]:

«Тема гор увлекла меня еще в далеком детстве. Я перечитал огромное количество литературы, которая в ту пору была доступна в магазинах и библиотеках, собрал свою собственную коллекцию книг, посвященных горам и восхождениям. Очень хотелось стать альпинистом.

С учителями мне очень повезло. Это были товарищ и друг Сергей Чуенко, сильнейший альпинист того времени, и наш сенсей, Дамианиди Иоанн Георгиевич, почетный мастер спорта по альпинизму. Они по-разному подходили к горам, по-разному относились к людям, которые хотели ходить в горы. И если Сергей, будучи амбициозным спортсменом, ориентировался в первую очередь на спортивные достижения, у Иоанна Георгиевича подход был иной – как привлечь, задержать, показать, приобщить к этому великому делу – горам и альпинизму – как можно большее количество людей. И вот Сергей и Иоанн Георгиевич сделали, в общем-то, то, благодаря чему потом почти 500 человек прошли через нашу секцию в клубе.

Несмотря на регулярные занятия альпинизмом, крутого спортсмена из меня не получилось. Я всегда был устойчивым «второразрядником», что позволяло мне регулярно ходить в горы, выезжать в разные места у нас на Кавказе и доставляло несказанное удовольствие. И в то же время я чувствовал, что мне нравится делиться красотой гор, водить людей туда, где мне самому уже довелось побывать, и, наверное, это сыграло решающую роль, когда я впоследствии организовал секцию, а затем и спортивно-альпинистский клуб.

В 1985 году после командировки в Германию, где я получил очень серьезную травму, я устроился работать в Пятигорский институт иностранных языков. Мне нужно было найти не очень тяжелую физическую работу. Я два года боролся со своей травмой, и горы, которых мне так не хватало все это время, снились мне чуть ли не каждый день. И потому я стал думать, как совместить работу и любимое занятие. Так зародилась секция альпинизма при Пятигорском лингвистическом институте.

К концу 1980-х – началу 1990-х годов у нас в секции сложился уже достаточно устойчивый коллектив. Кроме того, на Кавминводах подрастало новое поколение амбициозных спортсменов, было много кандидатов в мастера спорта, осваивался альпинистский Архыз. Мы также принимали участие в наших традиционных майских альпиниадах, которые мы ждали с нетерпением целый год.

В 1990-е годы в этом направлении начался спад, и нашей секции одной из немногих удалось пережить трудные времена, продолжая функционировать, как и прежде. Мы продолжали достаточно регулярно ходить в горы. Это отмечали и наши старшие товарищи, это отражалось в статистике, в некоторых научных статьях, которые были посвящены состоянию и развитию экстремальных видов спорта и туризма, в том числе на Кавказе.

В 1991 году в нашей секции появилась первокурсница Людмила Коробешко. Так началась ее история и ее жизнь, связанная с альпинизмом».

Мы начали с тренировок на местности. Наш институт находился на склонах горы Машук высотой около 1000 метров. А сам Пятигорск – на 500 метрах. Вот этот перепад высот метров 400–500 мы пробегали вверх и вниз. А в теплые дни выезжали на Спартаковские скалы и там, на небольшом скалодроме, учились элементам скалолазания.

Особенно выделялись сестры-двойняшки – Маша и Настя Бесогоновы. Они были физически сильнее многих парней, и очень часто именно они несли самые тяжелые грузы, помогали менее опытным участникам и шли первыми на технических маршрутах.

В этот непростой период для страны в целом и альпинизма в частности в клубе сложилась весьма нестандартная ситуация: девушки явно превалировали над юношами и по количеству, и по физическим характеристикам, и по серьезности отношения к самому занятию альпинизмом.

Я часто вспоминаю Машу и Настю и словно вновь вижу их на горной тропе, с тяжелейшими рюкзаками, за которыми и девушек не рассмотреть. Но если они оборачиваются, то на их лицах появляется неизменная улыбка, а глаза светятся от безусловного, абсолютного счастья… Да, забыла упомянуть, что вижу я их не только на тропе, ведь обе сестры уже давно работают в клубе «7 вершин», занимаясь разработкой маршрутов и поездок для наших участников. И мне очень приятно, что часть моих лучших лет жизни, моей молодости всегда рядом со мной. В лице моих друзей, коллег, надежных товарищей, которые никогда не подведут и не бросят. Это самая большая ценность в жизни. И в горах тоже.

Вспоминает Александр Гребенюк:

«Когда на первом курсе в секцию пришла Люда, она сразу стала выделяться на фоне своих товарищей. У нее уже был опыт горного туризма, было понимание, что такое горы. Ее мама ездила в альплагерь, имела значок альпиниста СССР, и Люда этим очень гордилась. Люда всегда вела себя очень скромно. Не то чтобы застенчиво, однако могу сказать, что скромность – одно из характерных ее качеств в хорошем смысле. Будучи одной из талантливых учениц как в спорте, так и на академическом поприще, она никогда не выпячивала свои заслуги, не старалась привлечь к ним внимание. Эта ее черта очень располагала к ней.

В ту пору студентов-первокурсников появлялось довольно много, и нужно было проводить большую работу, пока кто-то в общей массе докажет свое право быть в числе сильнейших, заявит о себе как о перспективном спортсмене. Люде это удалось сделать достаточно быстро. Еще будучи девочкой, в детстве она вместе со своей семьей совершала семейные выезды, ходила в горные походы, и школьная «Зарница» ей помогла, и базовые знания у нее тоже имелись. Но и главное – был неподдельный интерес, были горящие глаза, и физическая подготовка была у нее выше средней. Это однозначно было так. На забегах на Машук, которые мы делали регулярно на тренировках, всегда можно было заметить, что Люда неизменно находилась в пятерке самых сильных учеников».

Начало 90-х годов – время бурных перемен. Практически все бросали свою прежнюю работу, начали заниматься бизнесом. Государственное финансирование спорта полностью исчезло. Для нашего руководителя, Александра Гребенюка, секция не была источником дохода. Он так же, как и другие, зарабатывал для семьи где-то на стороне, ему было трудно, мы очень хорошо это видели. Но он знал главное – что есть на свете горы, такое чудо света, ради которого стоит многим пожертвовать, – и эту мысль он стремился донести до нас, студентов, которые у него занимались. Благодаря энтузиазму и альтруизму Александра Гребенюка секция жила и выживала в те трудные времена. Гребенюк даже свои личные деньги тратил на наши поездки или снаряжение.

Вспоминает Александр Гребенюк:

«В то время стали появляться малые коммерческие предприятия, и у нас тоже открылось предприятие под названием «Интерлингва». По направлениям деятельности немножко обучение, немножко перевод, и, в общем-то, в чем-то мы дублировали деятельность нашего лингвистического университета. Это давало возможность держаться немного на плаву и поддерживать работу секции. Причем поддерживать до такой степени, чтобы делать горные выезды, на которые необходимы были бензин, снаряжение, и даже питание для студентов иногда удавалось решить централизованно, не обременяя такими расходами детвору.

Мы начали привлекать к работе наших студентов: это была и переводческая работа, и работа экскурсоводами, в том числе с иностранными гостями. Ну и отстраивалась система такого современного горного туризма, в том числе и на склонах Эльбруса. При активном участии наших студентов и нашей промальповской команды была построена хижина, которая много лет носила название «хижина Олейникова» – на северном склоне Эльбруса, на высоте 3700 м, откуда часто начинают восхождение на Восточную вершину. С появлением хижины этот маршрут стал более доступным».

В конце учебного года у нас был первый выезд в Приэльбрусье, в ущелье Адыр-Су[9]. Набралось двадцать человек, и по плану мы хотели сходить всего-то «единичку»[10], но не дошли – выпало слишком много снега. Моя подруга, которая меня в эту секцию и привела, тогда «сдала» назад, да и я тоже не осталась. Но не потому, что ужаснулась, а потому что меня вновь переманили в легкую атлетику. Как будто звезды неуклонно требовали от меня заняться этим видом спорта – надолго и всерьез.

Секцией легкой атлетики руководил очень интересный, даже весьма специфичный человек – Юрий Иванович Ломакин. Он был силен во многих предметах помимо легкой атлетики, был по совместительству преподавателем астрологии. Коллектив получился очень хороший, к тому же мы занимались не только легкой атлетикой, но еще и умудрялись составлять астрологические карты. Вряд ли найдутся такие атлеты, которое и то и другое способны сделать. А мы могли.

Все зависит от людей, которые тебя окружают.

Вот так порой интересные люди меняют твое собственное отношение к самому занятию. В ту или другую сторону, разумеется. Случается и наоборот: вроде наконец нашел дело жизни, а коллектив «подвел». Вот и думаешь иногда – нет, не мое это. Все зависит от людей, которые тебя окружают. Если не все, то многое.

Так я забросила альпинизм и где-то года два посвятила легкой атлетике. Помню, как Александр Гребенюк, встречая меня в коридорах института, в шутку спрашивал: «Ну что, Люда, совсем нас забыла, променяла на других?» Говорил шутя, а глаза грустные, жалел все-таки, видимо.

Часть II

Дело жизни

Самое высшее наслаждение – сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.

Уолтер Баждот,британский философ XIX века

1. Первая гора

Звезды звездами, но с легкой атлетикой я распрощалась окончательно и бесповоротно. Вернулась в альпинизм. Стало больше энтузиастов, причем таких, кто серьезно увлекался этим делом. Они не просто хотели ходить в горы ради удовольствия. Появилось желание двигаться вперед в альпинизме как в спорте, получать альпинистские разряды. А советская система альпинизма была очень строгой. И даже после развала СССР получить разряд было крайне сложно. Для того чтобы закрыть очередной разряд, нужно было осваивать все более сложные маршруты. Мы стали планировать, куда нам выезжать, – так, чтобы по альпинистским ступенькам двигаться наверх. Кто-то из нас уже третий закрыл, кто-то даже ко второму подбирался. Я же в секции закрыла второй разряд с превышением[11].

Вспоминает Александр Гребенюк:

«Мне часто приходилось видеть Люду, как она со своими товарищами занимается в секции легкой атлетики, и я всегда немного ревностно смотрел на нее: вот, увели у нас перспективного спортсмена. Ну а потом, как говорится, не было бы счастья, а вот внешние обстоятельства сложились в нашу пользу. Тренер по легкой атлетике решил пожить и поработать в Индии. Он ушел из института, а члены секции остались беспризорными. Кафедра, конечно, выделила нового тренера по легкой атлетике, однако тот прямо заявил, что регулярная секция будет работать только у альпинистов. И он порекомендовал им всем пойти ко мне. И тогда к нам в секцию пришло около шести человек, и Люда в том числе.

И случился некий перелом в альпинизме, скорее – в настрое на это дело. Все стало серьезнее, стало круче, и я с радостью замечал, что когда мы выбегали на Машук на тренировки, то я уже был не в первой тройке, как обычно бывало раньше, а уже в лучшем случае в десятке. Эти сильные мальчишки и девчонки, которые пришли из секции легкой атлетики, владели прекрасной подготовкой. И они также были полны неподдельного энтузиазма. Начались тренировки на Спартаковских скалах на Машуке, начались горные выезды, в том числе и в межсезонье, в достаточно серьезных, суровых условиях.

У нас сложилась отличная, надежная команда, где Люда стала достаточно видным авторитетом. Многие из наших спортсменов довольно быстро переходили со мной на «ты», обращались ко мне «Саша» или на «вы» и «Саша», но никто не называл меня по имени-отчеству. А Люда была другой. Однажды она как-то ко мне очень официально обратилась: «Александр Викторович». На общем фоне это резануло слух, и я начал называть ее, как бы в отместку, Людмилой Сергеевной. И почему-то это обращение сразу прижилось, и все с удовольствием по умолчанию начали называть ее так же – Людмила Сергеевна – и в глаза, и за глаза – и те, кто старше ее был, и младше. Это была такая своеобразная дань ее авторитету. И даже сейчас, кто ее вспоминает, называют ее только уважительно – по имени-отчеству. И делают это со всей непосредственностью».

Меня часто спрашивают о первой вершине. Если честно, их было много, всех не упомнить. Поэтому я обычно говорю, что Эльбрус. Отчасти это правда. Я взошла на вершину Эльбруса только в 1996 году, когда уже заканчивала институт. И если сейчас его условно можно назвать «коммерческой» горой, куда водят около 40 тысяч туристов за сезон, то тогда восхождение проходило в более суровых условиях и считалось достижением в альпинистском мире. Александр Гребенюк тогда сказал, что на Эльбрус пойдут только самые серьезные и достойные ученики. Я решила во что бы то ни стало показать себя достойной и серьезной. Готовилась к нему так, как сейчас бы готовилась к восхождению на семь или восемь тысяч. Я поставила себе цель пробежать десять километров и бегала вокруг Машука в качестве тренировки. Кстати, Эльбрус очень хорошо виден с Машука. Вот я бегу и смотрю на Эльбрус, и говорю ему: «Скоро я до тебя доберусь».

Мы выбрали довольно сложный маршрут – не по «классике» с юга, а с западной стороны – стартовали от аула Хузрук – единственного поселения в Карачаевском районе Западного Приэльбрусья. Там дикие и безлюдные места, совершенно не знающие цивилизации. Была даже встреча с медведем. Прошли несколько перевалов, обогнули Эльбрус и уже с северной стороны, с высоты 3800 метров, начали восхождение на Восточную вершину. Путь до точки старта штурма занял у нас четыре или пять дней.

Из нашей студенческой секции было три участницы – этакая женская часть команды самых ярких представительниц женского пола. Руководил экспедицией Александр Гребенюк, который взял с собой сына Андрея. На тот момент ему было лет 12 или 14. В составе участников у нас был очень известный в Пятигорске альпинист, «Снежный барс»[12] Сергей Чуенко. Подъем на Восточную вершину (5621 м) занял тогда целых 14 часов. Продвигались очень долго и очень медленно, ночевали в палатках. И как только вновь выходили на маршрут, поднимался ветер, который нещадно дул в лицо и крайне затруднял движение вверх. Помню, наш руководитель смешливо утешал: «Да это всего лишь легкий утренний бриз, скоро закончится, не переживайте». Вот идем мы час, два, три – а он все не заканчивается, даже наоборот – усиливается. Так восхождение и прошло под этим неугомонным «легким утренним бризом». Мы потом долго шутили: «Да это всего лишь легкий утренний бриз». Когда мы наконец достигли Восточной вершины, радости не было предела. Для нас это была очень серьезная победа. Так, восхождением на Эльбрус я отметила окончание института.

Вспоминает Александр Гребенюк:

«Сперва мы прошли по северно-западным склонам Эльбруса, а потом вышли через «немецкий аэродром»[13] к хижине на высоте 3700 метров и уже оттуда сделали восхождение на Восточную вершину. Наш маршрут – более суровый и тяжелый во многом из-за отсутствия всякой инфраструктуры по сравнению с тем же подъемом на Эльбрус с юга – не был столь популярен в то время. В составе нашей команды тогда был Сергей Чуенко, который впоследствии прошел гору и с коммерческой группой, и с того момента подъем на Эльбрус с северной стороны стал нарабатываться все больше и больше. Николай Олейников, благодаря которому появился на северных склонах приют «хижина Олейникова», также приложил немало усилий по продвижению этого маршрута. С тех пор наши студенты стали регулярно появляться на этих склонах».

До сих пор маршрут на Эльбрус с севера, который традиционно ведет на Восточную вершину, считается более «альпинистским», нежели с юга. Он более суровый и пустынный, требующий большей нагрузки из-за долгого подхода под вершину с изнурительным подъемом на саму вершину, более спартанских условий пребывания плюс отсутствия подъемников и ратраков. Здесь всегда меньше восходителей, в то время как южная, более доступная по подъему сторона кишит восходителями, особенно в летний сезон. Однако если кто осмелится на восхождение с севера, то увидит совсем другой Эльбрус – иногда может показаться, что это две абсолютно разные горы. К тому же для сильных, хорошо подготовленных восходителей имеется возможность сделать знаменитый «крест» – после восхождения на Восточную спуститься на седло, взойти на Западную и спуститься уже с южной стороны до поляны Азау, где есть подъемники до основных южных приютов Эльбруса на высоте 3900 метров. Таким образом можно вполне составить собственное представление о колоссальной разнице севера и юга одной и той же горы.

Альпинистские разряды и классификация сложностей горных маршрутов в альпинизме.

Небольшая лекция

Думаю, что можно немного отвлечься от повествования о событиях моей жизни и пояснить, что представляют собой разряды и категории сложности тех или иных горных маршрутов. Я часто встречалась с тем, что порой непрофессионалы путают категории сложности с высотой гор. Например, если мы говорим, что альпинист сходил «пятерку», это вовсе не означает, что он поднялся на гору высотой 5000 метров. Он «просто» сходил маршрут пятой категории сложности, причем абсолютная высота вершины может быть и гораздо ниже.

Классификаций сложности тех или иных маршрутов существует множество. У разных стран имеются свои национальные шкалы, например шкала в США, Франции и так далее. В России мы пользуемся шкалой, разработанной еще в годы СССР, также в России популярна и французская система. Иногда эти категории совпадают, иногда нет. При этом нужно отметить и неизбежную субъективность оценок: в основном ту или иную «категорийную» сложность определяют первопроходцы на основании накопленного предыдущего опыта. Однако субъективность суждений имеет место быть, несмотря на то что в целом Федерации альпинизма разных стран стремятся привести их к некому общему знаменателю. А то каждый бы мог изобрести свою, сугубо индивидуальную категорию оценок. Что, конечно, никому не облегчило бы жизнь.

В скалолазании, ледолазании и горном туризме, подразумевающем не восхождения на вершину, а преодоление различных перевалов, также свои категории для оценки сложности маршрутов, и они также отличаются от чисто альпинистских.

Поскольку я много рассказываю о различных маршрутах на страницах этой книги, я бы хотела вкратце объяснить, что означают эти наши «3Б» или «4А» и так далее.

Категория сложности того или иного маршрута определяется прежде всего его рельефом, количеством сложно проходимых участков, крутизной склона и его особенностями (каменистый, снежный, снежно-ледовый), наличием или отсутствием естественных точек страховки – то есть те зацепки, уступы, трещинки и полки, которые горы любезно предоставляют восходителям, чтобы облегчить последним подъем. Однако часто случается, что альпинист оказывается перед «голой» стеной, или вертикальным ледовым склоном, или нависающими карнизами, которые не пройти без дополнительных точек страховки, называемых ИТО (искусственные точки опоры). Чем больше альпинист затрачивает сил и изобретательности своего ума (ведь на вершину ему все равно позарез попасть нужно), тем выше оказывается пройденная им категория сложности.