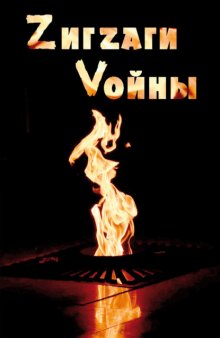

ZигZаги Vойны бесплатное чтение

Составитель – Малышев С. Н., при участии членов литературного объединения КСТ (Крым. Севастополь, Творчество)

© Коллектив авторов, 2022

© Малышева Галина Леонидовна (ИД СеЖеГа), 2022

Война для народов – это слезы и кровь, это вдовы и беспризорные, это раскиданное гнездо, погибшая молодость и оскорбленная старость…

Илья Эренбург

Проза

Михаил Гладков

Мои дороги

Рассказы послевоенного подростка

(редактор: Ирина Никифорова)

Неповторимое чувство испытываешь, открывая рукопись – новое, никогда ещё не представляемое читателям свидетельство великой войны, закончившейся семь десятилетий назад. Автор – друг моего отца, интересный и творческий человек, послевоенный подросток, на удивление живо, ярко, передаёт события войны и послевоенных лет. Многие, кому посчастливилось познакомиться с его рассказами, отмечают, что они надолго запоминаются, заставляют задумываться и переосмысливать произошедшее, отражают дух времени.

Ирина Никифорова,редактор рукописи

Дыхание войны

Неизвестной женщине, с бесконечной благодарностью от спасённой семьи, посвящаю.

Михаил Гладков

В ту ночь я проснулся от шума. Мама собирала в рюкзак продукты, старшие дети хныкали. Отец вдруг вынул меня из кровати, прижал к себе, стал целовать. Я притворился спящим, потому что затаил обиду на него – вчера не взял меня с собой военкомат, не покатал на телеге. Потом отец наклонился над колыбелькой маленького Саши, поцеловал и его, и медленно отступая назад, вышел. Все пошли его провожать. Я сполз с кровати, выглянул во двор. Было не понятно, почему рыдает мама, плачут потихонечку мои старшие сёстры и даже брат.

Подумаешь, на войну. Ну и что? До вечера повоюет и опять приедет. Тоже, как вырасту, отправлюсь воевать, и покатаюсь, сколько захочу. В это время плач усилился, и я услышал, как тарахтит подвода. Это был июнь 41-го…

Вскоре наступили тягостные времена. Управившись утром по хозяйству, мама шла работать на молочную ферму. Хотя – какая работа, когда находишься в оккупации под немцами? Коровник стоял полупустой. Почти половину стада забрали фашисты – кормить свою армию. Ходили слухи, что и остальных коров скоро отберут. У людей было тяжёлое настроение: столько лет трудились, добивались высоких удоев, радовались, что богатеет страна, а теперь пришли фашисты и всё разорили. Работать никто не хотел. Но – надо. Невыход расценивался как саботаж, а за это, как за умышленное вредительство немецкой армии – расстрел. И люди шли на ферму как непроснувшиеся от зимней спячки муравьи, бесцельно бродили, иногда останавливаясь в задумчивости. Многие сидели поодиночке или группами, вспоминая свои проблемы. У нашей мамы проблем хоть отбавляй – осталась одна с пятью детьми. Вот и крутись. Как выжить? Одному Богу известно. А как же нам узнать у него? Коров скоро последних заберут и съедят. Поговаривают, будут гонять на принудительные работы. И что за работы? Ну ничего, поживём – увидим. Кате скоро тринадцать – уже помощница. А там и Коля подрастёт – как-то перебьёмся. Хорошо старшие дети смотрят за младшими и помогают друг другу.

Весеннее утро предвещало день тёплый и солнечный. Но из села доносились звуки какой-то возни и короткие выкрики. Чувство самосохранения заставляло настораживаться, хоть за время оккупации привыкли ко многому. И вдруг к нашему двору подошла группа немцев. Мы выскочили из хаты в ожидании беды. Просто так немцы не приходят. Однажды, потехи ради, расстреляли наших кур. Со смехом и азартом они вели огонь по несушкам, которые в ужасе метались по двору. Оставленный напоследок петушок тоже метался, глядя, как падают и корчатся в предсмертной агонии его подружки. Взлетел было на забор, отчаянно закукарекал, но был застрелен.

«Мамка, гроссен уни кляймен киндер шнель!» – сказал немецкий офицер. Мать всем своим видом показала, что не понимает и не желает понимать. Она продолжала молча стоять, лишь разметала руки, словно наседка, заслоняющая крыльями своих цыплят. Тогда офицер махнул солдатам – один побежал в хату, другой полез на чердак. Потом подошли к нам, и подталкивая автоматами, стали теснить со двора. Пришлось подчиниться.

Оказавшись на центральной площади, мы увидели, что со всех улиц сюда гонят наших односельчан. Какой-то немощный и высохший старик в нижнем белье с трудом передвигал ноги, и фашисты периодически подгоняли его ударами прикладов. Дед чуть не падал, но всякий раз сохранял равновесие, удерживался, и шёл за своей семьёй. А когда опять начинал отставать, всё повторялось.

Мать замедлила шаги. Её относительное спокойствие пропало. Она осознала, что дальше будет, и теперь суетилась, обнимая, то каждого из нас, то всех сразу. Её тревога передалась и нам. Сёстры начали всхлипывать. Я совсем ничего не понимал, но тоже был напуган.

Пригнали на окраину, к огромному совхозному амбару. Теперь его со всех сторон окружали немцы. Они были веселы и оживлённо болтали. Тут же стояли бронетранспортёры, и, самое страшное – канистры с бензином.

Как и всех пленённых, нас прогнали сквозь толпу немцев и запихнули в амбар. Внутри уже было много людей. Кто-то негромко голосил, кто-то беззвучно молился, осеняя себя крестом и кланяясь. Большинство сидели молча, глядя в одну точку. «Вот здесь нам и будет конец», – отрешённо сказала какая-то женщина. Мы захныкали ещё больше, и прижались к матери. Она молчала. По лицу стекали слёзы.

Дверь в амбар периодически открывалась и вталкивали ещё кого-нибудь. «За что нам такое наказание? Чем мы перед тобой провинились? За что нам такую смерть посылаешь?» – причитали женщины, обращаясь к Богу. Кто-то пытался высунуться, что-то выкрикивал, пытаясь вступить в контакт с немцами, но – тщетно. Неожиданно амбар полностью открыли. Все двинулись к выходу, в надежде, что это – освобождение, что сейчас отпустят. Но фашисты направили на людей автоматы. Все отпрянули.

Когда народ притих, немецкий офицер на ломаном русском начал говорить: «Сегодня немецкое командование проводит крупномасштабную операцию по выявлению и уничтожению партизан. Мы направили карательный отряд в село и вокруг него. Если в результате операции погибнет хоть один немецкий солдат, вы будете уничтожены. Если во время облавы кого-то обнаружат в селе, его повесят как партизана».

Несколько женщин забеспокоились. Это были те, кто успел спрятать своих взрослых дочерей – над ними немцы беспощадно издевались или угоняли в Германию. Соседка тётя Маруся, расталкивая всех, пробралась прямо к офицеру, и придумывая на ходу какие-то оправдания, добилась, что ей разрешили сходить домой и привести своих дочерей. Сбежать под подобным предлогом возможности не было: немцы не отпускали всех сразу. Только когда один возвращался, отпускали следующего. Когда приведены были все, дверь амбара наглухо закрыли. В таком состоянии мы провели весь день.

Дети, голодные с самого утра, плакали и просили поесть. Но дать было нечего. Чтобы заглушить голод, мы начали играть в куче ещё не вывезенного немцами зерна. Забирались наверх и оттуда прыгали. Высота была большая, а приземление мягкое. Заигрались – и забыли, почему мы здесь. И только напомнивший о себе голод остановил наши игры. «Ма, я кушать хочу,» – попросил я. «Потерпи, сынок, потерпи. Видишь, нас не выпускают». Она взяла меня на колени и начала гладить по голове. Мне стало так приятно, что я посильнее прижался к ней и опять на какое-то время забыл о голоде. Мне всегда нравилось, когда мама гладила меня по голове. Я начал засыпать. Мама часто так укладывала меня, когда приходило время. Совсем маленький Саша уже спал, а сёстры и Коля вели себя как взрослые, вполне осознавая происходящее.

Дело шло к вечеру. В селе лаяли собаки, ревели коровы, визжали свиньи. Люди не успели их покормить или выпустить на пастбище. Немецкие автоматчики рыскали во дворах. Иногда гремел выстрел, и лай какой-нибудь собаки обрывался. «Моего убили, гады!» – с горечью сказала женщина, узнавшая своего питомца.

Вдруг дверь со скрипом открылась. Все зашевелились и двинулись к выходу. Там стоял офицер, но уже другой: «Немецкое командование дарует вам жизнь. Можете идти домой». Воцарилась гробовая тишина. Потом послышался шёпот, и люди стали всё быстрее удаляться от проклятого места. Некоторые бросились бежать. Толпа рассыпалась на глазах. Мы тоже бежали. Уже дома, отдышались, долго не могли поверить, что всё закончилось. Мы радовались Свободе, Жизни и благодарили Бога за спасение.

А Бог, действительно, был. В образе русской женщины. Она имела связь с партизанами. Воспользовавшись тем, что немцы отпускали тех, кто «забыл» дома своих детей, ушла из амбара и сообщила партизанам условия немецкого командования. И удалось договориться. Мы так и не узнали имя этой женщины. Но всегда помнили и чтили её.

Своя доля

Моей маме посвящаю.

Михаил Гладков

Войну мы, кое-как, с трудом, но пережили. А это случилось уже в послевоенные годы, во время голодовки 1946–47-го. Началось восстановление разрушенного войной хозяйства. Стар и млад ринулись устраиваться на работу. Я с восьми лет занял место сельского пастуха Лёшки Бурдюга, которому исполнилось 14, и его приняли на рабочим на Хадыженскую нефтевышку. Лёшка гордился, что стал взрослым и носил спецодежду нефтяника. Мы, мальчишки помладше, завидовали ему.

А я стал напарником у Дубинина Гришки, которому тоже исполнилось 14, но он не смог найти себе замену, и ему пришлось остаться пастухом. Гришка был за старшего, а я – подпасок. Пастухом он уже не хотел быть и эксплуатировал меня по полной. Как куда надо бежать, так давай, Миша, отгони, пригони, заверни. Хорошо, был у нас пёс толковый, смышлёный. Он всё время бегал со мной, помогал коров завернуть и направить куда надо. За день так набегаешься, что вечером, чуть стемнеет, уже с ног валишься.

Приближалась осень, подошла пора в школу собираться. Я оказался в числе переростков. Мне к тому времени было уже 10 лет. Возник вопрос: идти в школу или продолжать работать пастухом. В школу решили идти даже те, кто давно должен был её закончить. Поэтому в одном классе сидели ученики разных возрастов. Особенно большое возрастное разнообразие было в первых классах, хотя многие переростки не пошли в школу.

Моя мать тоже колебалась: отдать меня учиться или оставить сельским пастухом. «Всё равно Гришка не может найти себе замену, так и будете продолжать пасти: он – коров, а ты – коз. Тем более, что коз легче пасти. Да ещё какая-никакая подкормка будет. Хоть голода такого испытывать не будешь,» – уговаривала меня мать. «Всё-таки, каждый день бутылка молока у тебя будет, да ещё и пару чуреков. Уже прожить можно. Это уже накормлен. Не надо думать матери как прокормить пятого человека. Да и красота какая: целый день на природе. На пастбище можно встретить и крупных птиц, и зубастого волка. Развлекайся целый день, как хочешь, только присматривай за скотиной. Козы и коровы сдружились – куда коровы, туда и козы. Бывало, так увлечёшься играми, что и не заметишь, как вся худоба исчезла из твоего поля зрения. Схватываешься и бежишь искать, а они перешли пролесок и на соседнюю поляну – пасутся себе преспокойно.

Если бы не волки! А то за 2 года работы волки задавили овцу, на следующий год – козу, а под конец трудовой деятельности – любимчика всех пастухов, маленького козлёночка. Утащили, как говорят, из-под носа. Это и решило вопрос о моей профнепригодности. «Хватит, – сказала мать, – бросай. Как-нибудь проживём. А то волки и тебя сожрут. Будем готовить тебя к школе».

На следующий день мать сшила мне из наволочки сумку с тесёмкой – через плечо вешать, для книг и тетрадей. Сестру послала, чтобы она насобирала ягод бузины – в ту пору из них делали чернила.

Деревянная ручка быстро нашлась, а вот чернильница куда-то запропастилась, и её долго пришлось искать. Я смотрел на все эти приготовления, и мне казалось, что меня готовят для перехода в мир иной, на войну, или к женитьбе. Но сборы были недолги, осталось только ждать начала учебного года.

И вот, когда этот день наступил, наш хутор преобразился. Наряженные весёлые дети сновали туда-сюда по хутору, от одного дома к другому. Войне конец – мирная жизнь начинается. Потом собрались все на хуторской площади, вначале двух улиц. Матери сказали детям напутственные слова, и мы отправились, в первый раз после войны, в обновлённую школу. Матери смотрели нам вслед, пока мы не скрылись в зарослях деревьев дикой груши, ветви которой прикрывали дорогу от светлого неба. Когда мы прошли километра три – четыре, мы вышли на главную трассу Краснодар-Хадыжинск. Там к нам присоединилась ватага таких мальчишек и девочек с хутора Архипова. Отряд получился внушительный – перекрыли всю трассу. Осталось пройти ещё столько же, и мы будем у заветной цели – в центре посёлка Кутаис.

Так я включился в новую жизнь. В другую, совсем не такую, но не менее интересную. Хотя в этой новой жизни были свои интересы, но та жизнь на природе, на вольных просторах, не оставляла меня в покое. Всё думал: а как там Гришка? Теперь ему самому приходится всё время бегать и смотреть за скотом. Коз стали пасти по очереди сами хозяева. А пасут в основном женщины, разве они будут так бегать? А мне каждый день приходится ходить в школу, и никто теперь не подкармливает молоком и чуреками. Что мать сможет придумать из еды, тем и обходимся. В крайнем случае: воды закипятил, посолил, вот уже и похлёбка. А если добавить лебеды или крапивы, то это уже суп. Труднее придумать замену хлебу. Мы мололи жёлуди на муку, а потом отваривали и пекли чуреки. Они сильно горчили, но мы всё равно ели. А что делать, если есть хочется? Потом узнали про растение с жёлтыми крупными луковицами. Нароешь, отваришь, потолчёшь, и из этого месива печёшь лепёшки. На вкус они никакие, и больше одного чурека не съешь – начинает тошнить. Воду закипятил, посолил, вот и похлёбка. А где брать соль? Долгое время это была проблема. А потом, где-то в районе Апшеронска открыли старую довоенную скважину. Нефти не было, но пошла солёная вода. Многие потянулись туда варить соль. За время войны мать дважды ходила туда и варила соль. Поэтому солью мы были обеспечены.

И вдруг! Наше правительство начало выдавать продуктовые карточки! Первыми пришли карточки на хлеб. Какая благодать! Зажили мы! Хлеб для нас стал основной едой. Вот, воистину, «хлеб стал голова всему». У нас на 6 человек выдавали целую буханку!

Получать в магазине эту драгоценность должен был я. И вот, однажды, получив буханку, я отправился домой. Идти надо было около десяти километров. И так я захотел есть, так заныло в желудке, что не выдержал – отщипнул кусочек. Так хорошо стало. Запах, вкус хлеба – всё слилось воедино. Я и не заметил, как рука снова и снова тянулась к буханке. Очнулся только тогда, когда она уменьшилась примерно на одну шестую часть… Я расстроился: что же маме скажу? Но потом придумал. Будем считать, что я съел свою долю. А сам похлебаю суп и без хлеба.

Когда я пришёл домой, мать как раз готовила. Боком-боком, я прокрался мимо, и поставил хлеб к стенке обгрызенной стороной. Авось, мать не сразу заметит, а потом можно и на мышей свалить. Но она тут же заметила. «А это что?» – спросила она, показывая на обгрызенное место. Я растерялся, замялся, потом, не придумав ничего, потупив голову, сказал: «Это я съел. Я съел свою долю». «Да вижу. Свою долю, свою долю. А как же ты будешь суп есть без хлеба?» «Ну… да. Без хлеба. Я своё съел уже»… «Свою долю, свою долю, – ворчала мать, протирая стол, – твоя доля только начинается, так что – набирайся терпения и ума».

Вечером, когда вся семья собралась ужинать, я не спешил садиться за стол. Ходил туда-сюда. Хлеба хотелось. Я наблюдал за реакцией моих братьев и сестёр. Хотелось поскорее узнать, как разрешится вопрос делёжки хлеба. Но никто никаких претензий не высказал. Все сели за стол и начали есть суп. Я тоже нерешительно подошёл к своему месту и первым делом подумал о хлебе. Он у меня, как и у всех, был. И даже его размер был, как у всех. И мне показалось, что его не меньше, чем обычно. Меня удивило: как это матери удалось совершить такое волшебство? У всех есть хлеб. У всех. И, как всегда, такая же порция. Когда все поужинали, мать осталась убирать со стола и наводить порядок, а я ушёл в другую комнату и всё думал: «Как же у матери так гладко получилось?»

Когда мать перестала тарахтеть посудой, я заглянул на кухню. Мать сидела за столом, отвернувшись к стене. Маленькая, худенькая, она со стороны походила на подростка. Сидевшая в одиночестве, сгорбившись, она ела своё крупяное варево без хлеба. Только тут я вспомнил, что мать сегодня не ужинала с нами.

Я вернулся в комнату, упал на кровать и уткнулся носом в постель. Если бы я мог исправить эту ситуацию, я бы исправил, чего бы мне это ни стоило. Но взять кусочек хлеба было неоткуда.

Больше я так никогда не делал, хотя и клятв никаких никому не давал.

Просто так

Это случилось после войны. Питались уже получше, чем в голодовку, но о вкусной пище могли только мечтать.

Летом я часто ходил в ближайший лесок за валежником. Пришёл однажды на своё излюбленное место, и вдруг из-под ног выскочил заяц. «Эх, – думаю, – сейчас бы ружьишко. Жаркое сделали бы» На завтра, к моему удивлению, картина повторилась. На третий день я уже шёл осторожно, в надежде опять увидеть косого. Так и есть: сидит, пощипывает лесную травку. «Хватит, – думаю, дразнить меня, – на охоту отправляются за 20–30 километров, а тут добыча сама, чуть не домой приходит».

Вернулся. Беспрепятственно взял самодельную берданку и побежал в лес. Уже самоуверенно репетировал хвастливый рассказ, как разжился зайчатиной, представлял, каким героем буду за ужином. Подкрадывался, как мог, осторожно. Сердце сильно стучало. Я оглядывался, стараясь не спугнуть жертву. Но… увидел между деревьями лишь светленький пушистый хвостик, который, подпрыгивал на ухабах, словно говорил: «До свидания!»

Я вскинул берданку, пытаясь поймать зайца на мушку, но не смог прицелиться. Бросился следом и долго-долго бежал, в азарте не замечая веток, хлеставших меня. Я не сомневался, что вот, сейчас, настигну его, но вдруг споткнулся, и со всего маху грохнулся в колючие заросли. Поняв, что заяц окончательно убежал, я чуть не расплакался от обиды. Пропало всё. Не будет праздничного ужина. И тут – стой! Кажется, кто-то захохотал. Нет. Послышалось. Я поднялся и для большей убедительности осмотрелся – не ждёт ли меня где-то заяц? Нет. Конечно, нет.

Я зашагал обратно. Хотелось поскорее пережить обиду. На том месте, где видел зайца, сел на дорожку. И тут всё тело заныло. Ё-кэ-лэ-мэ-нэ! Ноги – в ссадинах, руки и лицо расцарапаны, повсюду кровь. Откуда-то вылетел дятел. Он сел совсем близко, на рогатину толстого дерева, и закричал. Мне хотелось сорвать злость. Я выстрелил. И только потом опомнился.

Одно мгновение – и я у дерева. Поднял безжизненное тельце маленькой птички – она была без головы. Положил на ладонь. Повертел туда-сюда. Стало не по себе. Зачем мне эта птица понадобилась? Только что она жила своими заботами: пела, что-то делала, а теперь – всё. Нет её больше…

Вдруг послышался тихий писк. Он становился всё громче, и несколько голосов явно сливались в один. Я начал понимать. Огляделся. Так и есть – сверху было дупло, из которого доносились крики голодных птенцов. Раскаяние и полное бессилие терзали меня. Я стоял и смотрел: то на мёртвую птицу, то на дупло. Наконец, бросил в сторону ружьё и свалился сам, проклиная, и зайца, и ружьё, и себя. Какой же я дурак! Взял и убил дятла, «просто так»! Что делать? Хоть бери и сам носи козявок и букашек. Дупло – высоко, туда не взобраться. Как же я буду их кормить? Вечерело. Мне надо было собирать валежник. Я поплёлся собирать, а сам всё посматривал на дупло и думал о своём поступке.

Вспомнилось, как ждали отца с войны. Так хотелось, чтобы он пришёл! Мы проклинали фашиста, убившего его. Трудно матери одной кормить нас – пять душ. Не получилось похвалиться, что мы выжили все.

Уходя, я снова посмотрел на дерево и понуро побрёл домой.

На следующий день, отправляясь в лес, взял с собой корм для птенцов. Подошёл к дереву с дуплом и вдруг увидел, как оттуда вылетел дятел. Я посидел на пне, быстро набрал валежника, и зашагал домой с чувством глубокого облегчения.

Всегда со мной

Шёл 43-ий год. Немцы знали, что наши войска, как правило, рассредоточивались в лесных массивах. Потому, в основном, авианалёты немецкие бомбардировщики делали по лесам. Я наблюдал из своего семейного окопа. Хоть мать и не разрешала выглядывать из него, но я всё-таки умудрялся это делать. Я видел, как при бомбовых ударах в небо поднимались клубы дыма вместе с землёй, взлетали вверх ошмётки какого-то солдатского скарба и даже деревья. Земля вздрагивала, и я опускался вниз, на дно окопа. Но однажды не успел вовремя спрятаться. Осколок бомбы ударил вначале в бревно окопа, потом рикошетом отскочил мне в плечо, а от плеча – в руку, с руки – на ногу. Одним ударом была повреждена вся левая часть тела. Осколок был таким горячим, что не столько разрубил моё тело, сколько обжог. Я взвыл и комочком скатился вниз по ступенькам, вглубь окопа. Меня сразу окружила семья. Кто-то разорвал на себе нижнюю рубашку и наскоро перевязал раны.

Через неделю я вышел на улицу. Весь перевязанный, перебинтованный, как будто с фронта. Соседи окрестили меня раненым партизаном. Мне это понравилось. Среди пацанов я сразу получил повышенный статус.

К тому времени наши воинские части ушли на подмогу войскам в сторону Сталинграда. В небе было тихо. Лес вокруг совхоза опустел и о недавних боях напоминало множество разбитой и раненой военной техники. Однажды меня потянуло в лес, к тому злополучному окопу. Хотел посмотреть, что же там натворили немецкие самолёты. Последствия бомбёжек были ужасны: кругом – ямы, поваленные деревья, битые орудия и много металлического хлама.

Но что может быть заманчивее и привлекательнее для пацана? Я начал искать подходящие железки для моего детского хозяйства. И вот, заприметил то, что нужно: придавленная другими, лежала какая-то штуковина с колечком на конце. Какая красивая! Белая, блестящая, словно никелированная, а по форме – как толстый фломастер. Я долго крутил загадочную игрушку в руках. Безумно мучило любопытство: что же там внутри? Пытался открутить или отсоединить – не получалось.

Я начал носить штуковину вместо амулета – пусть все видят, какая у меня есть! Она вызвала нешуточный интерес и зависть у пацанов. Чуть не каждый просил: «Дай посмотреть», а кто посмелее, так «дай поносить». Но я никому не давал. Ещё потеряют!

Но время шло, моё любопытство не угасало, и я задался целью непременно раскрутить её. Взял молоток и отправился во двор. Постучу легонько, чтобы не испортить, она и раскрутится. Нашёл во дворе большую железяку и стукнул…

Раздался взрыв. Молоток взлетел вверх, чуть не задев моё ухо. Я замер, как вкопанный, не понимая, что случилось. Огляделся. По ноге и руке стекали багровые дорожки. Я прижал рану и заметил, что вторая рука тоже кровоточит.

Исчезновение своей игрушки заметил не сразу. Хорошо, что мама на работе, а братья и сестра ушли на огород!

Произошедшее удалось скрыть от мамы – иначе, не поздоровилось бы! Через неделю мои ранки зажили. Но с тех пор, когда я ощупываю повреждённые места, ощущаю в них что-то твёрдое. И так – всю жизнь. Как же мне забыть войну? Она – в моём теле.

Понаехали!

Это случилось после войны. Мне было лет восемь, когда голод и крайняя нужда заставили нашу семью переехать в совхоз где-то под Белореченском. Нас поселили в бараке. Из него я почти месяц не выходил: морозы, а зимней одежды не было и в помине.

Но вот потеплело, и я впервые вышел погулять. Недалеко увидел ребят. Предстояло очередное знакомство. А оно всегда начиналось с драк. Я медленно подходил. Мальчишки прекратили игру. «Ты откуда взялся?» – спросил один. «Вакуированый», – ответил другой.

– Тебе чо надо? Проваливай, пока цел. Чего пришёл?

– Играть, конечно.

В таком разговоре мне уже не раз приходилось участвовать. Я стоял и ожидал дальнейших событий. Драться не хотелось, уходить тоже. Неожиданно один из мальчишек бросил в меня битый кирпич. Я взвыл от боли и обиды. Нога, ниже колена, была глубоко разрублена. Рана начала наполняться красными каплями.

Все кинулись врассыпную. Я держал на прицеле своего обидчика. Мигом догнал его и начал избивать. Остальные подскочили, навалились сверху и колотили меня. Но я не обращал внимания. Обидчик получил своё, и с рёвом побежал домой. Послышались крик, шум, ругань женщин.

Я тоже поковылял домой. Больше всего боялся встречи с мамой. Она всегда меня ругала, когда я был прав, и когда виноват. Огородами-огородами, пробрался к нашему бараку, и влез на чердак. «Пересижу, – надеялся я, – покуда всё успокоится. Может, и мама остынет. Глядишь, всё и пройдёт стороной». Долго я прятался на чердаке, закрывая рану ладонью.

Но надвигался вечер. Нужно было возвращаться домой. С трудом спустился с крыши, боясь сорваться. Руки и ноги дрожали от напряжения. И когда был уже на земле, кто-то схватил меня за шиворот. Это была мама. «Ты зачем, ты зачем, обижаешь мальчишек? – приговаривала она, обхаживая меня хворостиной. И вдруг увидела мою окровавленную ногу. «А это что?» «Они первые», – заговорил я, вымаливая прощение.

– А зачем пошёл к ним? Зачем связываешься? Вот видишь, они тебя ударили. А ты не слыхал, как на меня кричали: «Понаехали сюда всякие бродяги, и начинают избивать ещё. Смотрите, мы на вас быстро управу найдём!»

Я сидел на земле. Бессильная злоба душила меня. Это мы-то – бродяги? Мы ищем помощи и приюта у своих! Мы не пожелали жить под немцами! Наш отец отдал жизнь в первые дни войны!

Это мы-то – бродяги?

Ольга Инина

Почтовый ангел

Девушка стояла у окна, снова и снова перечитывая письмо:

«Ида, здравствуй, моя дорогая сестричка!

Столько лет прошло, и только сейчас к нам прилетают первые весточки друг о друге! Как ты жила всё это время, моя девочка? Как мама и наш брат, они по-прежнему на фронте? Ужасно скучаю за вами! Ты ведь знаешь, что наша армия уже выгнала этих извергов из Крыма?! Такое счастье, а я до сих пор не могу поверить!!! Со мной и детьми всё в порядке. Целых четыре года мы жили под оккупацией, почта, конечно же, не работала… Мне совсем ничего не известно о муже. Одна надежда, что Борис писал тебе.

Идочка, мы столько всего пережили, этого не рассказать в одном письме!

Голод был страшный. Все квартиры нашего двора заняли фашисты. К счастью, нас с детьми не трогали. Немцы получали пайки с продуктами, а мальчикам приходилось подбирать за ними объедки. На столе не оставалось ничего, дети собирали всё-всё-всё до единой крошки. Иногда, если повезёт, находили картофельную кожуру, я готовила из неё оладьи.

Ездила на Украину на «менки». Вязала тёплые вещи, меняла их на муку, крупу, картошку. Это всегда было очень опасно – иногда люди не возвращались обратно. Когда нитки закончились, я собрала все свои украшения и повезла менять их на еду. Пришлось расстаться даже с обручальным кольцом. Плакала, ведь это Борин подарок на помолвку.

Однажды мне стало так тяжело, что казалось всё – больше не выдержу! И как раз в этот день ко мне пришла подруга и тайком показала стихи крымского поэта Ильи Сельвинского. Его слова вселили в меня новые силы и, главное, веру в то, что мы победим! Я даже записала отрывки:

- «Можно не слушать народных сказаний,

- Не верить газетным столбцам,

- Но я это видел. Своими глазами.

- Понимаете? Видел. Сам…

- …Нет! Об этом нельзя словами…

- Тут надо рычать! Рыдать!

- Семь тысяч расстрелянных в мёрзлой яме,

- Заржавленной, как руда…

- …Об этом нельзя словами.

- Огнём! Только огнём!»

Что бы ни происходило, я всегда пыталась найти чему можно порадоваться: снегу, дождю, весне, ломтику хлеба… Наконец тому, что мы до сих пор живы! Высылаю тебе фотокарточку, где я с детьми. Нас узнать трудно – одни кости, обтянутые кожицей. Но сейчас мы уже начали немного поправляться, получаем продукты: заменитель маргарина, яичный порошок и тушёнку. Пиши мне обо всём, высылай свою карточку, вспоминаем тебя каждый день!

С горячим приветом, твоя сестра Валя и племянники.

Обнимаем и целуем много раз!Симферополь, 24 апреля, 1944 г.»

С фотографии внимательно смотрели глаза старшей сестры – на исхудавшем лице они казались огромными. Лицо Валентины притягивало внутренней красотой и мягкостью линий. Ида бережно расправила письмо и положила его с фотокарточкой на стол под стекло.

Тоненькая восемнадцатилетняя девушка целыми днями работала на военном заводе. Она одна жила в городе Куйбышеве – враги так и не добрались до него. Мать служила военным врачом, старший брат Максим попал на войну семнадцатилетним мальчишкой и всё ещё продолжал расти. Теперь он едва натягивал на себя солдатскую шинель, а ночью плотно укутывался в неё в окопе.

Максим проснулся с первыми птицами на рассвете. Промозглое утро пронизывало сыростью и холодным ознобом. Юноша открыл глаза и, встретившись с напряжённым взглядом друга, тихо спросил:

– Почему не спишь?

Тот, замявшись, ответил:

– Моя жена с матерью собираются в эвакуацию. Пока доедут, пока их расселят… За это время нас могут куда-нибудь перебросить или поменять номер военной части. Как мы с ними найдёмся? У меня другой родни и нет. Даже не знаю, как быть…

В те дни мирные жители, как могли, спасались из осаждённых городов. Выбирать поезда не приходилось, садились в любые вагоны, даже товарные, спали на полу. Переполненные составы стремительно неслись вдаль от родных мест. Конечного маршрута не знал никто.

Максима внезапно осенило:

– Не волнуйся! У меня сестра осталась в Куйбышеве. Поскорее отошли её адрес жене. Даже, если нас куда-то перебросят, пусть присылает свой новый адрес моей сестрёнке.

Так адрес Иды попал к совершенно незнакомому фронтовику. Через месяц он оказался в другой дивизии, и только благодаря Иде, бойцу удалось восстановить связь с близкими. После этого случая его товарищи передавали имя Иды из уст в уста, а её адрес – из рук в руки. Со временем Ида начала получать письма с адресами военных и переписываться с их жёнами и матерями. С каждым днём писем становилось всё больше и больше. Девушка оказалось на редкость пунктуальной и завела почтовый каталог. Вскоре из разных уголков огромной страны стали приходить вести о том, что потерявшиеся семьи с её помощью находили друг друга. Ида становилась единственным звеном, связующим сердца, которые разделяли сотни километров.

Снежным январским вечером Ида пришла домой со смены, торопливо поужинала и, как обычно, принялась разбирать многочисленные послания. Она не заметила, как стемнело, поэтому не задёрнула бархатную штору, обрамлявшую оконный проём. Мерцающие звёзды с любопытством заглядывали в окно, словно для того, чтобы украдкой, из-за плеча Иды, узнать последние новости из писем. Девушка почти потерялась среди бумажных гор, белевших повсюду: на столах, подоконниках, в стопках на полу и на шкафах… В военные годы из-за нехватки конвертов и марок письма сворачивались треугольниками и даже не запечатывались. Однако изредка встречались привычные конверты.

Так и сейчас, Ида поглядывала на белый прямоугольник, но никак не решалась раскрыть его. Ведь каждый знал, что именно в таких конвертах приходят самые печальные новости… Набравшись смелости, девушка взяла ножницы и, разрезав бумагу сбоку, вынула строгий типографский бланк с извещением. С каждой новой строчкой сердцебиение усиливалось:

«Конобецкий Борис Филиппович, старший лейтенант, уроженец г. Симферополя, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, пропал без вести 12 апреля 1944 г.»

Эти слова прогремели, как раскат грома. В памяти сразу же возникло лицо Бориса, высокого светловолосого мужчины со спокойными ясными глазами. Борис был мужем её сестры Валентины, чьё последнее письмо она перечитывала каждый день. «Раз пропал без вести, значит ещё есть надежда, – утешала себя Ида. – Хотя эта неизвестность пугает не меньше… Но как я сообщу обо всём Вале? Они же с Борисом всегда жили душа в душу, я даже ни разу не видела, чтобы они спорили или ссорились».

Если бы не громкий и настойчивый стук в дверь, Ида бы расплакалась. Она побежала открывать – на пороге стояла соседка.

– Добрый вечер! – Ида жестом пригласила её войти.

– Добрый! – ответила женщина. – Идочка, мои внуки нашли сегодня в школе эту тетрадку! – сказала она, перелистывая ветхие пожелтевшие страницы. – Я решила, что тебе она пригодится больше, чем кому-либо!