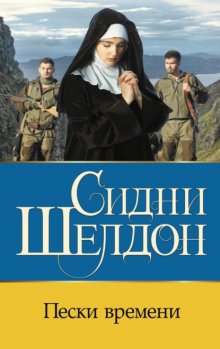

Пески времени бесплатное чтение

Серия «Бестселлеры Сидни Шелдона»

Sidney Sheldon

THE SANDS OF TIME

Перевод с английского Е. А. Ильиной

Серийное оформление и компьютерный дизайн А. И. Орловой

Печатается с разрешения Sidney Sheldon Family Limited Partnership.

© Sidney Sheldon Family Limited Partnership, 1988

© Перевод. Е. А. Ильина, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2023

Фрэнсис Гордон с любовью

Мертвым не нужно воскресать. Они теперь часть земли, а землю нельзя завоевать, ибо она будет существовать вечно и переживет любого тирана. Те, кто ушел в нее с честью – а ни один человек не ушел в нее с большей честью, чем те, кто умер в Испании, – уже обрели бессмертие.

Хемингуэй Э.

Глава 1

Памплона, Испания, 1976 г.

«Если план провалится, мы все умрем». Он в последний раз мысленно прошелся по всем пунктам в попытке проанализировать, обдумать и обнаружить слабые места, но не нашел ни одного. План был дерзкий, требовал предельного внимания и выверенности до секунды. Если все получится, победа будет поистине впечатляющей, достойной великого Эль Сида[1].

В противном случае…

«Впрочем, поздно терзаться сомнениями, – философски решил Хайме Миро. – Пришло время действовать». Шести футов ростом, с решительным умным лицом, мускулистой фигурой и задумчивыми темными глазами, Хайме Миро слыл легендой, был героем для басков и анафемой для испанского правительства. Те, кто с ним сталкивался, были склонны преувеличивать его рост, смуглость кожи и жестокость. Он был сложным человеком, реалистом, понимал, сколь невелики его шансы на победу, и романтиком, готовым умереть за то, во что верил.

В Памплоне царило небывалое оживление. Город словно сошел с ума. Наступило последнее утро забега быков, так называемой фиесты Сан-Фермин – ежегодного праздника, проводимого обычно с 7 по 14 июля. Тридцать тысяч туристов со всего мира наводнили город. Одни приехали просто посмотреть на устрашающее зрелище бегущих по узким улочкам Памплоны быков, другие же вознамерились принять участие в действе и доказать собственную храбрость, попытавшись убежать от разъяренных животных. Все номера в гостиницах были забронированы задолго до празднества, поэтому студентам из университета Наварры приходилось располагаться на ночлег на ступенях домов, в вестибюлях банков, автомобилях, на площадях и улицах города.

Туристы заполонили кафе и гостиницы, чтобы увидеть шумные красочные шествия огромных фигур из папье-маше и послушать выступления уличных оркестров. Облачение участников парада состояло из фиолетовых накидок с капюшонами зеленого, гранатового или золотистого цветов. Процессии растекались по улицам подобно радужным рекам. Взрывавшиеся на столбах и проводах трамвайных путей петарды лишь добавляли шума и неразберихи.

Толпы людей собрались для того, чтобы поприсутствовать на вечерних боях быков, но самым зрелищным действом оставалось энсьерро – утренний забег быков, коим предстояло участвовать в боях вечером. Накануне за десять минут до полуночи на темных улицах в нижней части города появились быки. Их выпустили из загонов, чтобы переправить по мосту через реку в другой загон в конце улицы Санто-Доминго, где они должны были провести ночь. Поутру они вновь обретут свободу, чтобы пуститься по узкой Санто-Доминго, огороженной на каждом углу деревянными заборами. Пробежав по улице, они окажутся в загоне на площади Хемингуэя, где и останутся до начала вечерних боев.

Слишком возбужденные, чтобы заснуть, наводнившие город туристы пили вино, распевали песни и занимались любовью. Так продолжалось с полуночи и до шести часов утра. На шеях участников забега красовались алые шарфы с изображением святого Фермина. Утром, без четверти шесть, по улицам двинулись оркестры, исполняющие волнующую душу музыку Наварры. Ровно в семь часов утра в воздух взмыла сигнальная ракета, возвестившая о том, что ворота загона открыты. Толпы зрителей замерли в лихорадочном предвкушении. Спустя мгновение небо осветила вторая ракета. На сей раз она предупреждала город о том, что быки начали свой забег.

Последовавшее за этим зрелище было поистине незабываемым. Сначала послышался звук. Тихий, едва различимый, напоминавший отдаленный шум ветра, он становился все громче и, наконец, взорвался грохотом копыт внезапно возникших перед взорами зрителей шести волов и шести огромных быков. Весом в пятнадцать сотен фунтов каждый, они неслись по улице Санто-Доминго подобно смертоносному поезду. За деревянными барьерами, что перекрывали примыкавшие к Санто-Доминго улочки и переулки, толпились сотни взволнованных, дрожащих от нетерпения молодых людей, вознамерившихся продемонстрировать собственную храбрость, оказавшись на пути у рассвирепевших животных.

Быки неслись с дальнего конца улицы мимо Эстафеты и Де Хавьер, мимо аптек, закрытых магазинов и фруктовых рынков к площади Хемингуэя, сопровождаемыми криками «оле!» ошалевшей от возбуждения толпы. Едва быки приближались, зрители в отчаянии пытались спастись от острых рогов и смертоносных копыт. Внезапное осознание приближающейся смерти заставляло участников забега искать спасения в подъездах домов и на пожарных лестницах. Их сопровождали насмешливые возгласы «Cobardon!»[2]. Тех, кто спотыкался и падал на пути у быков, быстро оттаскивали в сторону.

Маленький мальчик и его дедушка стояли за ограждением, затаив дыхание от волнения при виде разворачивавшегося в паре футов от них действа.

– Ты только погляди! – воскликнул старик. – Magnifico![3]

Мальчик вздрогнул.

– Tengo miedo, Abuelo[4].

Старик обнял мальчика за плечи:

– Si, Manolo. Выглядит пугающе. Но в то же время великолепно. Однажды я тоже принимал участие в забеге. Ничто с этим не сравнится. Ты встречаешься лицом к лицу со смертью и чувствуешь себя настоящим мужчиной.

Как правило, животным требовалось всего две минуты, чтобы преодолеть девять сотен ярдов улицы Санто-Доминго и оказаться в загоне на арене. Как только ворота загона закрывались за ними, в небо взмывала третья ракета. Однако в тот день этому не суждено было случиться, поскольку произошло нечто такое, с чем Памплона не сталкивалась ни разу за всю четырехсотлетнюю историю забега быков.

Когда быки неслись по узкой улице, полдюжины мужчин, разодетых в яркие праздничные костюмы, отодвинули деревянные ограждения, и быки, свернув с отведенной для забега Санто-Доминго, вырвались на свободу и ринулись в центр города. В мгновение ока веселый праздник обернулся кошмаром. Разъяренные животные врезались в толпу ошеломленных зрителей. Мальчик и его дедушка нашли смерть одними из первых, сбитые с ног и растоптанные быками. Смертоносные рога вонзились в детскую коляску, убив младенца и сбив с ног его мать, которая тут же была раздавлена. Повсюду в воздухе витала смерть. Животные набрасывались на беспомощных зрителей, валили на землю женщин и детей, пронзали своими жуткими длинными рогами прохожих, сметали лотки с продуктами, статуи, всех и вся, кто, на беду, оказался у них на пути. Кричавшие от ужаса люди в отчаянии пытались спастись от несших смерть чудовищ.

Внезапно на пути быков возник ярко-красный грузовик, и они, повернув к нему, понеслись вниз по улице Де Эстрелла, что вела к городской тюрьме Памплоны.

Тюрьма представляла собой мрачное двухэтажное здание из камня с толстыми решетками на окнах. На каждом из четырех его углов возвышались башенки, а над дверью развевался красно-желтый испанский флаг. Каменные ворота вели в небольшой дворик. На втором этаже здания располагались камеры, в которых содержались приговоренные к смертной казни заключенные. Здоровенный охранник в форме полиции, вооруженный автоматом, вел по коридору второго этажа священника, облаченного в простую черную сутану.

Заметив вопрос в глазах священника, бросившего взгляд на автомат, охранник пояснил:

– Осторожность никогда не помешает, падре. Ведь на этом этаже сидят самые отъявленные подонки.

С этими словами охранник указал священнику на металлоискатель вроде тех, что устанавливают в аэропортах.

– Мне жаль, падре, но таков уж порядок…

– Конечно, сын мой.

Когда священник прошел через рамку, тишину коридора прорезал визг сирены. Охранник инстинктивно сжал приклад автомата, но священник, обернувшись к нему, улыбнулся и произнес, снимая с шеи тяжелый металлический крест на серебряной цепочке:

– Моя оплошность.

Во второй раз рамка не издала ни звука. Охранник вернул крест священнику, и вместе они продолжили путь в недра городской тюрьмы. В разделявшем камеры коридоре стояла невыносимая вонь.

– По мне, вы лишь зря теряете здесь время, падре, – философски протянул охранник. – У этих животных нет души, которую можно было бы спасти.

– И все же мы должны попытаться, сын мой.

Охранник покачал головой:

– Говорю вам: врата ада уже давно распахнуты для обоих.

Священник с удивлением посмотрел на охранника:

– Для обоих? Мне сказали, исповедаться желают трое.

Охранник пожал плечами:

– Мы сэкономили вам немного времени. Самора умер сегодня утром в изоляторе. Сердечный приступ.

Мужчины подошли к двум самым дальним камерам.

– Пришли, падре.

Охранник отпер дверь и осторожно отошел в сторону, когда священник вошел внутрь. Заперев за ним камеру, он остался в коридоре, готовый мгновенно прийти на помощь. Священник подошел к человеку, лежавшему на грязной тюремной койке.

– Как тебя зовут, сын мой?

– Рикардо Мельядо.

Священник посмотрел на заключенного, но понять, как он выглядел, было невозможно. Его покрытое кровоточащими ранами лицо настолько распухло, что глаза почти закрылись. С трудом разлепив разбитые губы, несчастный произнес:

– Я рад, что вы смогли прийти, падре.

– Церковь считает своим долгом спасение твоей души, сын мой.

– Сегодня утром меня повесят?

Священник мягко похлопал заключенного по плечу:

– Тебя приговорили к казни гарротой[5].

Рикардо Мельядо вскинул голову:

– Нет!

– Мне жаль. Приказ отдан самим премьер-министром.

После этого священник положил руку на голову заключенного и произнес нараспев:

– Dime tus pecados…[6]

– Я много грешил в мыслях и деяниях и теперь всем сердцем раскаиваюсь в этом, – ответил Рикардо Мельядо.

– Ruego a nuestro Padre celestial par la salvation de tu alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo…[7]

Прислушивавшийся к происходящему в камере охранник думал про себя: «Что за неразумная трата времени. Господу на него плевать».

Священник закончил исповедь:

– Adios[8], сын мой. Да приимет Господь твою душу с миром.

Священник подошел к двери, охранник отпер ее, направив дуло автомата на заключенного и выпустив священника в коридор. Вновь заперев дверь на ключ, охранник подошел к следующей камере и открыл ее.

– Он ваш, падре.

Священник переступил порог. Находившийся в камере заключенный тоже подвергался избиениям. Священник с минуту смотрел на него.

– Как тебя зовут, сын мой?

– Феликс Карпио.

Заключенный оказался крепким мужчиной со свежим синевато-багровым шрамом на лице, который не могла скрыть даже густая борода.

– Я не боюсь смерти, падре.

– Это хорошо, сын мой. Ибо никого из нас она не обойдет стороной.

Пока священник выслушивал исповедь Карпио, до слуха находящихся в здании донесся какой-то шум. Приглушенный вначале, он становился все громче и отчетливее. Вскоре можно было различить грохот копыт и испуганные крики. Охранник прислушался, на его лице отразилось беспокойство.

– Вам лучше поторопиться, падре. На улице происходит что-то странное.

– Я закончил.

Охранник быстро отпер дверь камеры, а когда священник вышел в коридор, повернул ключ в замке. В этот самый момент снаружи у главного входа в здание раздался страшный грохот.

– Что это за шум, черт возьми? – спросил страж, посмотрев в узкое зарешеченное окно.

– Похоже, кто-то просит у нас аудиенции, – ответил священник. – Могу я позаимствовать у вас это?

– Что именно?

– Ваше оружие, por favor[9].

С этими словами священник почти вплотную подошел к охраннику, бесшумно отделил верхнюю часть массивного креста, висевшего на шее, обнажив длинное обоюдоострое лезвие спрятанного в нем стилета, и молниеносным движением вонзил его в грудь стража.

– Видишь ли, сын мой, Господь и я решили, что оружие тебе больше не понадобится. In Nomine Pater[10], – набожно перекрестившись, произнес Хайме Миро, забирая автомат из рук умирающего.

Охранник рухнул на цементный пол. Забрав у него ключи, Хайме Миро быстро отпер двери обеих камер и скомандовал:

– Пошевеливайтесь!

Шум на улице становился все громче.

Рикардо Мельядо забрал у него автомат и попытался растянуть в улыбке распухшие губы.

– Из тебя получился чертовски хороший священник, даже я почти поверил.

– Изрядно они вас отделали. Но ничего: они за это заплатят.

Обхватив товарищей за плечи, Хайме помог им дойти до конца коридора.

– Что случилось с Саморой?

– Охранники забили его до смерти. Мы слышали его крики. Они увели его в изолятор, а потом сказали, что он умер от сердечного приступа.

Впереди показалась запертая железная дверь.

– Подождите здесь.

Он подошел к двери и обратился к стоявшему за ней охраннику:

– Я закончил.

Дверь открылась.

– Вам лучше поспешить, падре. На улице, похоже, беспорядки…

Однако фразу закончить ему было не суждено: изо рта охранника хлынула кровь, когда в грудь ему вонзился стилет.

Хайме махнул заключенным.

– За мной.

Феликс Карпио забрал оружие охранника, и все вместе они начали спускаться по лестнице. За стенами тюрьмы царил настоящий хаос. Вокруг носились полицейские, пытаясь понять, что происходит, и разобраться с вопившей от ужаса толпой, ринувшейся на тюремный двор в поисках спасения от обезумевших животных. Один из быков бросился к зданию, разгромив каменный вход, второй терзал тело упавшего на землю охранника.

Во дворе стоял красный грузовик с работающим мотором. Из-за царившей вокруг суматохи бывшие заключенные прошли через двор практически незамеченными, а те, кто все же обратил на них внимание, были слишком заняты спасением собственной жизни, чтобы что-то предпринять. Не говоря ни слова, Хайме и его товарищи запрыгнули в грузовик, и тот рванул с места и понесся по улицам, распугивая толпы народа.

Представители гражданской гвардии – военизированного полицейского формирования – облаченные в зеленую униформу и шляпы из лакированной черной кожи, тщетно пытались утихомирить обезумевшую толпу[11]. Вооруженная полиция, осуществлявшая охрану правопорядка в столицах провинций, тоже оказалась беспомощной перед лицом царившего в городе безумия. Люди метались по сторонам в отчаянной попытке спрятаться от разъяренных быков, хотя опасность исходила не столько от быков, сколько от них же самих. Ведь в своем стремлении спастись люди давили и затаптывали своих товарищей по несчастью. Старики и женщины падали, оказываясь под ногами толпы.

Хайме, в страхе глядя на разворачивавшееся перед его глазами ужасающее действо, воскликнул:

– Мы не предполагали, что все обернется подобным образом!

Он беспомощно взирал на эту бойню, но ничего не мог предпринять, чтобы ее остановить, поэтому просто закрыл глаза, ограждая себя таким образом от этого ужаса.

Грузовик добрался до окраины Памплоны и направился на юг, оставив позади шум и смятение.

– Куда мы едем, Хайме? – поинтересовался Рикардо Мельядо.

– Близ Торре есть безопасное место. Дождемся темноты и двинемся дальше.

Феликс Карпио поморщился от боли. Хайме Миро посмотрел на него с сочувствием и тихо произнес:

– Скоро приедем, дружище.

Миро никак не мог выбросить из головы жуткую картину, увиденную в Памплоне. Через полчаса грузовик добрался до деревушки Торре и обогнул ее, чтобы добраться до уединенного жилища в возвышавшихся над деревней горах. Хайме помог своим товарищам выбраться из грузовика.

– Вас заберут в полночь, – сказал водитель.

– Пусть захватят врача, – велел Хайме. – И избавься от этого грузовика.

Втроем они вошли в дом. Он оказался небольшим и уютным, с камином в гостиной и балочными перекрытиями под потолком. На столе лежала записка. Хайме улыбнулся, прочитав единственную фразу, от которой веяло гостеприимством: «Mi casa es su casa»[12]. В баре стояло несколько бутылок вина. Хайме наполнил стаканы.

– Не знаю, как тебя благодарить, друг мой. За тебя, – произнес Рикардо Мельядо.

Хайме поднял свой стакан:

– За свободу.

Внезапно в клетке защебетала канарейка. Подойдя к ней, Хайме с минуту наблюдал, как она отчаянно бьет крыльями, потом открыл дверцу, осторожно вынул птичку из клетки и отнес к распахнутому окну, тихо сказав:

– Лети, pajarito[13]. Все живые существа должны быть свободными.

Глава 2

Мадрид

Премьер-министр Леопольдо Мартинес пребывал в ярости. Невысокого роста, в очках, он трясся всем телом, когда говорил, а сейчас визгливо кричал:

– Хайме Миро необходимо остановить! Вам понятно?

Он гневно обвел взглядом с полдюжины советников, собравшихся в его кабинете:

– Вся армия и полиция не в состоянии разыскать одного-единственного террориста!

Совещание проходило во дворце Монклоа – резиденции премьер-министра, расположенной в пяти ярдах от центра Мадрида, на Картера-де-Галисия – шоссе без единого опознавательного знака. Дворец представлял собой кирпичное здание с коваными железными балконами, зелеными жалюзи и сторожевыми башнями на каждом из углов.

День выдался сухим и жарким, и из окон, на сколько хватало глаз, можно было видеть волны горячего воздуха, поднимавшиеся от земли подобно батальонам призрачных солдат.

– Вчера Миро превратил Памплону в поле битвы. – Мартинес ударил кулаком по столу. – Он убил двух тюремных охранников и помог сбежать из тюрьмы двум террористам. Множество ни в чем не повинных людей погибло под копытами выпущенных им быков.

В кабинете воцарилось молчание. Еще при вступлении в должность премьер-министр самодовольно заявил: «Первым делом я собираюсь покончить с этими сепаратистскими группировками. Мадрид станет центром объединения андалузцев, басков, каталонцев и галисийцев и превратит их в испанцев». Его оптимизм мало кто разделял. Тех, кто сражался за независимость басков, подобное положение дел не устраивало, поэтому взрывы бомб, ограбления банков и массовые демонстрации, организованные террористами ЭТА[14], не прекращались.

Человек, сидевший справа от Мартинеса, тихо произнес:

– Я его найду.

Слова принадлежали полковнику Рамону Аконье – главе ГСО, Группы специальных операций, созданной для борьбы с баскскими террористами. Этому великану с уродливым шрамом на лице и холодными глазами цвета обсидиана перевалило за шестьдесят. Он начал свою карьеру офицера во время гражданской войны под командованием Франсиско Франко и до сих пор был фанатично предан его философии: «Мы ответственны лишь перед Богом и историей».

Блестящий офицер, Аконья был одним из помощников Франко и пользовался его безграничным доверием. Полковник скучал по железной дисциплине и незамедлительному наказанию тех, кто ставил под вопрос приказы начальства и нарушал закон. Ему довелось пережить неразбериху гражданской войны, во время которой националистический альянс монархистов, мятежных генералов, землевладельцев, церковной верхушки и фашиствующих фалангистов воевал с силами республиканского правительства, включающими в себя социалистов, коммунистов, либералов, баскских и каталонских сепаратистов. То было страшное время разрушений и убийств, безумие с привлечением людей и военного потенциала дюжины стран, повлекшее за собой ужасающие человеческие потери. И вот теперь баски вновь взялись за оружие и убивают. Группа Аконьи действовала эффективно и безжалостно, его люди работали под прикрытием, всегда в масках, никогда не фотографировались и не раскрывали свою личность, дабы избежать мести.

«Если кто-то и может остановить Хайме Миро, то только полковник Аконья, – думал премьер-министр. – Только вот кто остановит полковника Аконью?»

Вообще-то премьер-министр не собирался поручать полковнику руководство операцией, но среди ночи ему позвонили, и он сразу узнал голос.

– Мы крайне обеспокоены деятельностью Хайме Миро и его террористов. Предлагаем вам поставить во главе ГСО полковника Аконью. Это ясно?

– Да, сеньор. Я немедленно займусь этим.

На другом конце повесили трубку.

Голос принадлежал члену ОПУС МУНДО – тайной организации, включающей в себя банкиров, адвокатов, глав крупных корпораций и министров. Поговаривали, что эта организация располагала огромными денежными средствами, но откуда они поступали и на что расходовались, оставалось загадкой. Было небезопасно задавать слишком много вопросов.

Как и было приказано, премьер-министр поставил полковника Аконью во главе оперативной группы, но этот громила оказался ярым фанатиком, не поддающимся контролю. Его ГСО установила диктатуру террора. Премьер-министр вспомнил о баскских мятежниках, схваченных людьми Аконьи близ Памплоны. Их осудили и приговорили к повешению. Именно полковник Аконья настоял на том, чтобы они были казнены варварским способом: с помощью гарроты – металлической петли со штырем, которую постепенно затягивали, ломая позвоночник и разрывая спинной мозг.

Поимка Хайме Миро стала навязчивой идеей полковника, и он заявил: «Мне нужна его голова. Отрежьте ему голову, и движение басков умрет».

По мнению премьер-министра, это было преувеличением, хотя доля правды в словах полковника все же присутствовала. Хайме Миро был харизматичным лидером, фанатично преданным своим идеям и потому очень опасным. «Однако, – думал премьер-министр, – полковник Аконья тоже по-своему опасен».

Слово взял Примо Касадо – глава службы безопасности.

– Ваше превосходительство, никто не мог предвидеть, что в Памплоне случится подобное. Хайме Миро…

– Я знаю, кто он! – раздраженно оборвал его премьер-министр и повернулся к полковнику. – Теперь хочу знать, где он.

– Я иду по его следу, – ответил Аконья, и от голоса его повеяло холодом. – Хотелось бы напомнить, ваше превосходительство, что мы сражаемся не с одним человеком, против нас все баски. Они снабжают Хайме Миро и его людей провиантом и оружием, дают им кров. Этот человек их герой. Однако не стоит беспокоиться: от гарроты он не уйдет… после того как я предам его справедливому суду, естественно.

«Не «мы», а «я». Интересно заметили ли это остальные присутствующие? Да, скоро с этим полковником придется что-то делать», – подумал премьер-министр и поднялся со своего места.

– На сегодня это все, господа.

Присутствующие начали расходиться, и только полковник Аконья не тронулся с места.

Леопольдо Мартинес принялся расхаживать по кабинету:

– Проклятые баски! Почему их не устраивает их нынешнее положение? Чего еще они хотят?

– Они стремятся к власти, – ответил Аконья. – Им нужна независимость, собственный язык и флаг…

– Нет, ничего подобного не будет, пока я занимаю этот пост. Я не позволю им рвать Испанию на части. Лишь правительство решает, что они могут иметь и чего не могут. Они всего лишь сброд, который…

В кабинет вошел помощник премьер-министра и, словно извиняясь, произнес:

– Прошу прощения, ваше превосходительство. Приехал епископ Ибаньес.

– Просите его.

Полковник прищурился:

– Кто бы сомневался: за всем этим, конечно же, стоит церковь. Пришло время преподать им урок.

«Церковь – один из величайших парадоксов нашей истории», – с горечью подумал полковник Аконья.

В начале гражданской войны католическая церковь приняла сторону националистов. Папа римский поддерживал генералиссимуса Франко, тем самым позволяя ему провозглашать, что он воюет на стороне Бога, но когда баскские храмы, монастыри и священники стали подвергаться нападениям, церковь тут же изменила свою позицию: «Вы должны дать баскам и каталонцам больше свободы, положить конец казням баскских священников».

Генералиссимус Франко пришел в ярость: как церковь посмела указывать правительству?

Началась изнурительная война. Войска Франко продолжали нападать на церкви и монастыри, убивали священников и монахов, епископов сажали под домашний арест. По всей Испании на священников налагались штрафы за те проповеди, которые, по мнению правительства, призывали к мятежам. Лишь когда церковь пригрозила Франко отлучением, нападки на нее прекратились.

«Проклятые церковники! Теперь, когда Франко умер, они вновь вмешиваются в государственные дела», – подумал Аконья и повернулся к премьер-министру.

– Пора указать епископу, кто руководит Испанией.

Худощавый, с болезненным цветом лица и головой в обрамлении облачка седых волос епископ Кальво Ибаньес внимательно посмотрел на присутствующих сквозь стекла своего пенсне.

– Buenas tardes[15].

Полковник Аконья ощутил, как к горлу подступила желчь. От одного лишь вида служителей церкви его начинало подташнивать. Он считал их козлами Иуды, что ведут своих глупых козлят на убой[16].

Епископ ждал приглашения присесть, но такового не последовало. Премьер-министр даже не удосужился представить его полковнику, выказав тем самым пренебрежение, а только взглядом дал понять, что отдает ему пальму первенства.

– До нас дошли весьма тревожные новости, – начал Аконья. – Нам доложили, что баскские мятежники устраивают сборища в католических храмах. Нам так же доложили, что церковь позволяет хранить оружие для мятежников в монастырях. – В голосе полковника послышались стальные нотки. – Помогая врагам Испании, вы сами становитесь ее врагами.

Епископ Ибаньес долго смотрел на полковника, а потом повернулся к премьер-министру Мартинесу:

– Ваше превосходительство, при всем уважении должен заметить, что все мы – дети Испании. Баски вам не враги и ничего не просят, кроме свободы…

– Они не просят, – прорычал полковник Аконья, – а требуют! Они мародерствуют по всей стране, грабят банки, убивают полицейских. И вы еще осмеливаетесь утверждать, что они нам не враги?

– Я признаю: непростительные нарушения имели место, – но иногда, сражаясь за то, во что веришь…

– Да ни во что они не верят! Им нет никакого дела до Испании. Как сказал кто-то из наших писателей, всем плевать на общее благо: каждый преследует собственные интересы – и церковь, и баски, и каталонцы.

Епископ заметил, что полковник Аконья не совсем верно процитировал Ортегу-и-Гассета: тот упоминал армию и правительство, – но благоразумно промолчал и снова обратился к премьер-министру:

– Ваше превосходительство, католическая церковь…

Премьер-министр почувствовал, что полковник Аконья зашел слишком далеко.

– Не поймите нас превратно, епископ. В принципе, конечно, правительство полностью поддерживает католическую церковь.

Но не тут-то было.

– Однако мы не можем допустить, чтобы ваши церкви и монастыри использовались против нас. Если вы и дальше позволите баскам устраивать там склады оружия и сборища, то будьте готовы ответить за последствия.

– Позвольте мне усомниться в достоверности полученных вами сведений, – спокойно произнес епископ. – Но тем не менее я немедленно займусь выяснением всех обстоятельств.

– Благодарю вас, епископ, – проворчал премьер-министр. – На этом мы закончим аудиенцию.

Премьер-министр и полковник подождали, когда за епископом закроется дверь, и Мартинес спросил:

– Ну, и что вы думаете?

– Он все прекрасно знает.

Премьер-министр вздохнул. У него и так хватало проблем, а посему ему совершенно не хотелось портить отношения с церковью.

– Если церковь на стороне басков – значит, она против нас. – Голос Аконьи зазвучал жестче. – С вашего позволения мне хотелось бы преподать епископу урок.

Премьер-министр вздрогнул при виде лихорадочного блеска в глазах полковника, потом осторожно спросил:

– Вы действительно располагаете сведениями о том, что церкви оказывают помощь мятежникам?

– Конечно, ваше превосходительство.

У премьер-министра не было никакой возможности выяснить, правду ли сказал Аконья, но он прекрасно знал, как сильно полковник ненавидит церковь. Может, и неплохо, что церковь отведает кнута, при условии, что полковник Аконья не зайдет слишком далеко.

Премьер-министр Мартинес погрузился в раздумья, но полковник Аконья не дал ему на это времени:

– Если церковь укрывает террористов, ее стоит наказать.

Премьер-министр неохотно кивнул.

– С чего начнете?

– Хайме Миро и его людей видели вчера в Авиле. Вероятно, они укрылись в женском монастыре.

– Что ж, в таком случае обыщите его, – распорядился премьер-министр.

Это решение положило начало цепи событий, всколыхнувших не только Испанию, но и весь мир.

Глава 3

Авила

Тишина была подобна легкому снегопаду – мягкому, приглушенному, успокаивающему, точно шепот летнего ветерка, безмолвному, точно движение звезд на небе. Цистерцианский женский монастырь строгого послушания располагался за пределами обнесенного стеной городка Авила – самого высокогорного населенного пункта в семидесяти милях от Мадрида. Монастырь был построен как обитель безмолвия. Установленные в 1601 году правила оставались неизменными на протяжении столетий: богослужение, духовные практики, строгая изоляция, покаяние и безмолвие, постоянное безмолвие.

Монастырь представлял собой выстроенные четырехугольником сооружения, сложенные из грубого камня, сосредоточенные вокруг крытой галереи с возвышающейся над ней церковью. Свет проникал сквозь открытые арки во внутренний двор, выложенный широкими каменными плитами, по которому бесшумно скользили монахини. На территории монастыря проживало сорок женщин, с утра до позднего вечера молившихся в церкви. Женский монастырь в Авиле был одним из семи, сохранившихся после гражданской войны, в то время как сотни других были разрушены, когда церковь вновь подверглась нападкам, как уже не раз случалось в Испании на протяжении веков.

Жизнь в цистерцианском монастыре строгого послушания была посвящена исключительно молитвам. Здесь не замечали течения времени и смены времен года, и те, кто попадал сюда, оставались навсегда отрезанными от внешнего мира. Цистерцианская жизнь заключалась в созерцании и покаянии, богослужения совершались ежедневно, а уединение оставалось полным и неизменным.

Сестры одевались одинаково, и их облачение, как и все остальное в монастыре, было частью сложившейся веками символики. Плащ с капюшоном символизировал невинность и простоту; холщовая туника – отречение от мирской суеты и смирение; наплечник – небольшой кусок шерстяной ткани, накинутый на плечи, – стремление трудиться. Облачение довершал апостольник – льняной платок с вырезом для лица, складками ниспадавший на плечи.

В обнесенном стеной монастыре система лестниц и коридоров соединяла между собой трапезную, общую комнату, кельи и молельню. Вычищенные до блеска, они были пропитаны атмосферой холода и пустоты.

Окна с толстыми стеклами выходили в обнесенный высокой стеной сад. Каждое окно было надежно защищено железной решеткой и находилось выше уровня глаз, дабы ничто не могло отвлечь обитательниц монастыря.

Трапезная представляла собой длинное помещение с довольно строгим убранством, окна которого были не только занавешены изнутри, но и закрыты плотными ставнями снаружи. Свечи в старинных подсвечниках отбрасывали причудливые тени на стены и потолок.

За четыреста лет существования в стенах монастыря не изменилось ничего, кроме лиц его обитательниц. У сестер не было никаких личных вещей, поскольку они желали существовать в бедности по примеру Христа. Церковь на территории монастыря тоже была лишена каких бы то ни было украшений. Исключение составлял лишь бесценный крест из цельного куска золота, который преподнес в дар монастырю кто-то очень богатый, перед тем как вступить в религиозный орден. Поскольку крест никак не соответствовал спартанской обстановке монастыря, его держали запертым в шкафу трапезной, а в церкви над алтарем висел простой деревянный крест.

Женщины, посвятившие жизнь служению Господу, все делали вместе: работали, ели, молились, – но при этом никогда не прикасались друг к другу и никогда не разговаривали. Исключения составляли случаи, когда они присутствовали на мессе или когда мать-настоятельница Бетина обращалась к ним в уединении своего кабинета, но даже там она старалась по возможности пользоваться лишь древним языком жестов.

Разменявшая седьмой десяток мать-настоятельница, энергичная, жизнерадостная, с излучающим свет лицом, наслаждалась спокойной размеренной жизнью в монастыре, посвященной служению Господу. Она истово защищала своих монахинь, а если кому-то из них выпадало нести наказание, испытывала гораздо более сильную боль, чем та, что провинилась.

Монахини передвигались по коридорам монастыря, опустив глаза в пол и сложив на груди спрятанные в рукава руки. Сталкиваясь со своими сестрами по несколько раз на дню, они не произносили ни слова и не выказывали никаких знаков внимания. Единственным правом голоса в монастыре обладали его колокола, перезвон которых Виктор Гюго назвал оперой колоколен.

Приехавшие со всего света сестры попали в монастырь по разным причинам. Здесь были представительницы аристократических семей, дочери фермеров и военных… Богатые и бедные, образованные и невежественные, простые и высокопоставленные – все они теперь были равны в глазах Господа, объединенные желанием стать вечными невестами Христа.

В монастыре были спартанские условия жизни. Зимой в его стенах стоял пронизывающий холод, и унылый бледный свет с трудом проникал сквозь окна в свинцовых переплетах. Монахини спали полностью одетыми на соломенных тюфяках, укрываясь грубыми шерстяными одеялами. Каждой монахине отводилась отдельная келья, в которой единственным предметом мебели был простой деревянный стул с прямой спинкой. Умывальник отсутствовал. Вместо него монахини пользовались небольшим глиняным кувшином и тазом, стоявшими в углу.

Сестрам, за исключением преподобной матери Бетины, не дозволялось заходить в другие кельи. Праздности здесь не было места, только работа и молитвы. Монахини вязали, ткали, переплетали книги и пекли хлеб в специально отведенных для этого местах. Восемь часов в день посвящалось молитвам, для которых существовало определенное время. Помимо них уделялось внимание и молитвам благословения, гимнам и литаниям.

Первое богослужение дневного круга совершалось, когда одна часть земного шара спала, а другая погружалась во грехи. О рассвете возвещала утренняя молитва, восхваляющая восход солнца как олицетворение лучезарного и величественного лика Христа. Во время заутрени сестры просили у Господа благословить их на труды праведные. В девять часов утра совершалась молитва, посвященная Святому Духу святым Августином. Секста – молитва, произносимая в половине двенадцатого, – призывала умерить пыл человеческих страстей. В три часа дня – в час смерти Христа – сестры читали молитву про себя. После этого следовала вечерня. Завершался день молитвой отхода ко сну, являвшейся своеобразной подготовкой не только ко сну, но и к смерти, выражавшей преданность и смирение. «Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Redemisti nos, Domine, Deus, veritatis»[17].

В то время как в других религиозных орденах самоистязание было упразднено, в закрытых мужских и женских цистерцианских монастырях оно практиковалось по-прежнему. По меньшей мере раз в неделю, а иногда и каждый день монахини наказывали собственную плоть с помощью двенадцатидюймового кнута, представлявшего собой тонкий вощеный шнур с шестью завязанными узлами хвостами, удары которого причиняли нечеловеческую боль. Этим кнутом монахини хлестали себя по спине, ногам и ягодицам. Цистерцианский аббат-отшельник из Клерво проповедовал: «Тело Христа истерзано… и наша плоть должна быть подобна израненной плоти Господа нашего».

Обстановка в монастыре была строже тюремной, и все же его обитательницы пребывали в состоянии исступленной радости, коей никогда не испытывали в мирской жизни. Они отреклись от плотской любви, собственности и свободы выбора, но вместе с этим и от жадности и соперничества, ненависти и зависти, гнета и соблазнов, присущих мирской жизни. В стенах монастыря царил всепоглощающий покой и неописуемое чувство радости от единения с Богом. Стены монастыря и сердца его обитательниц наполняла невероятная безмятежность. Если кто-то и называл монастырь тюрьмой, то тюрьма эта располагалась в райском саду Господа и сулила счастливую вечность всем тем, кто добровольно выбрал заточение в ней.

Сестру Лючию разбудил звон монастырского колокола. Открыв глаза, она некоторое время смотрела в потолок, силясь понять, где находится. В крошечной келье, где она спала, царил зловещий полумрак. Колокольный звон возвестил о том, что пришло время ночной молитвы, три часа утра, хотя мир за стенами монастыря еще крепко спал.

«Черт! Этот распорядок меня убьет». Сестра Лючия откинулась на крошечный, ужасно неудобный матрас, умирая от желания закурить, но потом все же неохотно встала. Тяжелое монашеское облачение терло ее нежную кожу точно наждачная бумага, и она с тоской вспомнила свои красивые дизайнерские платья, что остались в римских шале в Гштааде.

Из-за двери доносился еле слышный шорох одежд шествующих по коридору монахинь. Небрежно заправив постель, сестра Лючия вышла в длинный коридор, где уже выстроились монахини, опустив глаза в пол. Медленно они двинулись в сторону часовни.

«Они похожи на стайку глупых пингвинов». Сестра Лючия никак не могла взять в толк, почему все эти женщины сознательно отказались от нормальной жизни, секса, красивой одежды и вкусной еды. Какой смысл жить без всего этого? А еще эти проклятые правила!

Когда Лючия только переступила порог монастыря, мать-настоятельница познакомила ее с первым: «Ходить надо с опущенной головой, руки держать в рукавах и сложенными на груди, шаги делать короткие, ступать медленно, не заглядывать в глаза другим сестрам и вообще не смотреть на них. А главное – не разговаривай: твои уши должны внимать лишь словам Господа».

В течение следующего месяца Лючия то и дело получала наставления, на которые следовало отвечать: «Да, мать-настоятельница».

«Сюда приходят, чтобы остаться наедине с Господом, а для этого необходимо полное душевное одиночество. Его надежно охраняют правила молчания».

«…Ты должна всегда повиноваться безмолвию глаз. Заглядывая в глаза другим сестрам, ты отвлекаешь себя ненужными образами».

«…Прежде всего ты должна исправить свою жизнь: искоренить старые привычки и мирские наклонности, стереть из памяти все образы прошлого. Тебе необходимо подвергнуть себя очищающему душу покаянию и привыкнуть к смирению, дабы избавиться от упрямства и себялюбия. Недостаточно сожалеть о своих прошлых поступках. Лишь узрев безграничную красоту и святость Господа нашего Иисуса, мы начинаем испытывать желание искупить не только свои собственные грехи, но и все те, что когда-либо совершались на этом свете».

«…Ты должна бороться с чувственностью; недаром Иоанн Креститель назвал ее помрачением сознания».

«…Каждая монахиня живет в безмолвии и уединении, словно уже вознеслась на небеса. В этом чистом драгоценном безмолвии, которого все мы так жаждем, она способна прислушаться к безграничной тишине и познать Господа».

В конце первого месяца в монастыре Лючия приняла свой первый обет. В день церемонии ей остригли волосы. Процедура оставила у нее не слишком приятные воспоминания. Мать-настоятельница занялась новой сестрой собственноручно. Вызвав Лючию в свой кабинет и жестом приказав сесть, она встала у нее за спиной, и, прежде чем та успела сообразить, что происходит, раздалось щелканье ножниц. Лючия хотела было воспротивиться, но вдруг поняла, что это ничего не изменит и подумала: «Волосы отрастут, а пока можно походить похожей на ощипанного цыпленка».

Отведенная Лючии мрачная клетушка напомнила ей змеиную нору. На голом дощатом полу лежал соломенный тюфяк с тонким одеялом и рядом стоял деревянный стул. Ей ужасно хотелось почитать хотя бы газету, но вряд ли здесь добудешь даже это, не говоря уж о радио или телевизоре. Связь с внешним миром в монастыре полностью отсутствовала.

Но более всего Лючии действовала на нервы противоестественная тишина. Для общения использовался лишь язык жестов, и его изучение сводило с ума. Если ей требовался веник, нужно было помахать вытянутой рукой из стороны в сторону, словно подметаешь. Если что-то вызывало недовольство матери-настоятельницы, она трижды крепко соединяла перед собой мизинцы, в то время как остальные пальцы прижимала к ладоням. Если ей казалось, что кто-то слишком медленно выполняет свою работу, она прижимала ладонь правой руки к своему левому плечу. Чтобы сделать замечание, она начинала скрести собственную щеку возле правого уха сверху вниз.

«Господи, – думала в таких случаях Лючия, – это выглядит так, словно ее одолели вши».

Войдя в часовню, сестры принялись мысленно читать молитвы, только вот Лючия думала совсем о другом: дай бог, через месяц-два полиция перестанет ее искать, и тогда можно будет выбраться из этого дурдома.

После утренней молитвы Лючия отправлялась вслед за остальными монахинями в трапезную, ежедневно нарушая установленные в монастыре правила тем, что тайком рассматривала их лица. Это стало ее единственным развлечением. То обстоятельство, что ни одна из сестер не знала, как выглядят другие, казалось ей просто невероятным.

Лица монахинь ее завораживали. Были среди них старые и молодые, красивые и уродливые. Лючия никак не могла понять, почему все они казались счастливыми. Она выделила три лица, пробудивших в ней наибольший интерес, и сумела разузнать их имена.

Первое принадлежало сестре Терезе – ей было не меньше шестидесяти. Лицо ее хоть и не назовешь красивым, однако присущая ему одухотворенность наделяла его каким-то неземным очарованием. Казалось, она постоянно мысленно улыбалась, словно хранила какой-то чудесный секрет.

Второй монахиней, что привлекла внимание Лючии, оказалась сестра Грасиела – ошеломляюще красивая, лет тридцати, с оливковой кожей, утонченными чертами лица и чудесными глазами, похожими на блестящие черные озера. Она вполне могла бы быть кинозвездой. Интересно, что могло заставить ее похоронить себя в этой дыре?

Третью монахиню, пробудившую интерес Лючии, звали сестра Меган: лет двадцати восьми, голубоглазая, со светлыми бровями и ресницами, она казалась такой свежей и открытой. Что она здесь делает? Что делают здесь все эти женщины? Запертые в стенах монастыря, они довольствовались крошечными кельями и отвратительной едой, молились чуть ли не сутки напролет, подвергали себя тяжелой изнурительной работе и почти не спали. Должно быть, все они лишились рассудка.

Положение Лючии было гораздо лучше, чем у них. Ведь все эти женщины обрекли себя на пребывание здесь до конца жизни, в то время как она через месяц-другой окажется на свободе. Лучше, чем здесь, ей нигде не спрятаться. С ее стороны было бы глупо торопить события. Пройдет время, полиция перестанет ее искать. А как только она выберется отсюда и сможет забрать хранящиеся в Швейцарии деньги, можно даже написать книгу об этом жутком месте.

Несколькими днями ранее мать-настоятельница послала Лючию в свой кабинет за какой-то бумагой, и та решила воспользоваться случаем, чтобы просмотреть хранящиеся там документы, но, к несчастью, была поймана на месте преступления.

«Ты должна искупить свою вину посредством этого кнута», – жестом потребовала настоятельница.

Лючия смиренно опустила голову: «Да, матушка».

Лючия вернулась в свою келью, и несколько минут спустя до слуха проходивших по коридору монахинь донеслись ужасающие звуки хлыста, со свистом рассекавшего воздух. Только вот не знали они, что хлестала сестра Лючия матрас. Может, этим сумасшедшим и доставляет удовольствие себя истязать, но только не ей.

В трапезной они сидели – за двумя длинными столами – по двадцать монахинь за каждым. Цистерцианская еда была строго вегетарианской. Поскольку плоть жаждала мяса, оно было запрещено. Задолго до рассвета сестры выпивали по чашке чая или кофе с сухарями. Основной прием пищи приходился на одиннадцать часов утра и состоял из жидкого супа, небольшого количества овощей и время от времени какого-нибудь фрукта.

Мать Бетина наставляла Лючию: «Мы здесь не для того, чтобы услаждать собственную плоть. Наше призвание – услаждать Господа», – а Лючия думала при этом: «Даже свою кошку я не стала бы кормить ничем подобным».

За два месяца пребывания в монастыре она потеряла не менее десяти фунтов. Прямо-таки санаторий для похудения, только в интерпретации Иисуса.

Когда завтрак заканчивался, две сестры приносили большие лохани для мытья посуды и ставили на край каждого стола. Монахини подходили по очереди со своими тарелками, та, что стояла возле лохани, их мыла, вытирала полотенцем и возвращала хозяйкам. С каждой тарелкой вода становилась все темнее и грязнее.

«И так они собираются прожить до конца дней, – с отвращением думала Лючия. – Ну да ладно: здесь все лучше, чем в тюрьме».

Только вот без курения совсем худо. Казалось, сейчас Лючия готова была за сигарету продать душу дьяволу.

А тем временем в пяти сотнях ярдов от монастыря полковник Рамон Аконья с двумя дюжинами лучших бойцов из Группы специальных операций готовился к штурму.

Глава 4

Полковник Рамон Аконья обладал почти звериным чутьем, любил погоню, но поистине глубокое удовлетворение получал от вида крови, не важно чьей: оленя, кролика или человека. Забирая чью-то жизнь, он чувствовал себя богом и испытывал сильнейший оргазм.

За время службы в военной разведке Аконья заработал себе репутацию блестящего офицера. Он был умен, бесстрашен до безрассудности и безжалостен. Сочетание этих качеств привлекло к нему внимание одного из ближайших соратников генерала Франко.

Аконья присоединился к его армии в чине лейтенанта и менее чем за три года дослужился до звания полковника, что было поистине неслыханно. Его поставили во главе фалангистов – специальной группы, осуществляющей террор в отношении противников Франко, – чему предшествовала краткая беседа с одним из представителей ОПУС МУНДО.

Аконье дали понять, что время от времени его подразделению придется выполнять особые секретные задания, порой очень опасные, о которых никто не должен знать.

За короткое время полковник Аконья выполнил для ОПУС МУНДО с полдюжины особых заданий. Как его и предупреждали, все они оказались очень опасными и секретными.

Выполняя одно из них, Аконья познакомился с очаровательной девушкой из хорошей семьи. До этого момента он привык иметь дело с проститутками или сопровождавшими армейские подразделения шлюхами, которых не считал за людей и обращался с ними соответственно. Если какая-то из них влюблялась в него по-настоящему, очарованная его мужской силой, то с ней он обращался особенно жестоко.

Сюзанна Серредилья принадлежала к другому миру. Дочь профессора Мадридского университета и преуспевающей адвокатессы, в свои семнадцать лет Сюзанна обладала телом взрослой женщины и ангельским ликом Мадонны. Еще никогда Рамон Аконья не встречал таких, как эта женщина-ребенок. Ее трогательная беззащитность пробуждала в нем нежность, хотя, как он думал, это чувство ему не было знакомо. Аконья безумно влюбился, и по каким-то никому не ведомым причинам девушка ответила взаимностью.

Свадьба и медовый месяц пролетели как одно мгновение. Аконье казалось, что до нее он не знал женщин. Ему была знакома похоть, однако еще никогда он не испытывал этого сладкого сочетания любви и страсти.

Через три месяца после свадьбы Сюзанна сообщила ему, что беременна. Радости полковника не было предела. Вдобавок к этому его перевели служить в небольшую деревеньку Кастильбланко в Стране Басков. Это произошло осенью 1936 года, когда противостояние республиканцев и националистов достигло своего пика.

Одним спокойным воскресным утром полковник Аконья с супругой пили кофе на деревенской площади, когда ее внезапно заполонили баскские демонстранты.

– Тебе стоит уйти, – сказал Аконья. – Могут начаться беспорядки.

– А как же ты?

– Прошу тебя. Обо мне не беспокойся.

Демонстранты распалялись все сильнее, и Рамон Аконья с облегчением подумал, что вовремя отправил Сюзанну в ближайшее укрытие – женский монастырь на другой стороне площади. Но как только она подошла к нему, ворота неожиданно распахнулись и на площадь хлынула толпа вооруженных басков, которые прятались за стенами монастыря. Аконья увидел, как жена упала под градом пуль, и зарычал от беспомощности. В тот день он поклялся мстить баскам и церковникам.

И вот теперь, перед штурмом другого женского монастыря, он напомнил себе, что и на сей раз никого не оставит в живых.

А в монастыре, в эти темные предрассветные часы, сестра Тереза, крепко сжимая в руке кнут, стегала себя по спине. Чувствуя, как впиваются в плоть его завязанные в тугие узлы хвосты, она мысленно молила о прощении. Ей хотелось кричать в голос, но поскольку любые звуки были запрещены, она проговаривала про себя: «Прости мне, Иисусе, мои грехи. Видишь, я наказываю себя так же, как истязали Тебя, наношу себе такие же раны, какие нанесли Тебе. Позволь мне страдать, как страдал Ты».

Сестра Тереза едва не потеряла сознание от боли. Еще трижды ударив себя кнутом, изнемогая от страданий, она тяжело опустилась на матрас. Монахиня не стала истязать себя до крови, поскольку это было запрещено. Морщась от боли, причиняемой малейшим движением, сестра Тереза убрала кнут в черный кожаный чехол, стоявший в углу кельи и служивший постоянным напоминанием о том, что за малейший грех последует наказание.

Проступок сестры Терезы заключался в том, что, сворачивая за угол сегодня утром с привычно опущенной головой, она столкнулась с сестрой Грасиелой и, вздрогнув от неожиданности, заглянула ей в лицо. Сестра Тереза немедленно сообщила о своей провинности преподобной Бетине, и та, неодобрительно сдвинув брови, жестом показала, что этот проступок заслуживает наказания. Соединив кончики большого и указательного пальцев и сжав руку в кулак, словно держала в ней рукоять кнута, она трижды провела ею от плеча к плечу.

Лежа на матрасе у себя в келье, сестра Тереза никак не могла выбросить из головы образ невероятно красивой девушки, в лицо которой она так опрометчиво заглянула сегодня утром. Она знала, что никогда в жизни не заговорит с ней и не посмотрит на нее еще раз, ибо любое проявление близости между сестрами сурово наказывалось. Атмосфера строгой морали и аскетизма категорически запрещала какие бы то ни было отношения. Если сестры, работавшие бок о бок, начинали испытывать удовольствие от молчаливого общества друг друга, мать-настоятельница незамедлительно их разъединяла. Сестрам также не разрешалось сидеть за столом с одной и той же соседкой два раза подряд. Теплые отношения между сестрами церковь тактично именовала особенной дружбой. Суровое наказание следовало незамедлительно. Вот и сестра Тереза жестоко поплатилась за то, что нарушила правило.

Раздавшийся в тишине колокольный звон долетел до слуха сестры Терезы словно откуда-то издалека и показался осуждающим гласом Господа. Отзвуки этого колокольного звона нарушили сон и сестры Грасиелы, занимавшей соседнюю келью. Во сне на нее надвигался обнаженный мавр с восставшей от вожделения плотью и протягивал руки, намереваясь схватить ее. Сестра Грасиела открыла глаза. Сердце отчаянно колотилось, а остатки сна точно рукой сняло. В ужасе оглядевшись, она поняла, что находится в келье и совершенно одна, а тишину нарушает лишь ободряющий звон колокола.

Сестра Грасиела опустилась на колени и мысленно взмолилась: «Господи Иисусе, благодарю Тебя за помощь в избавлении от прошлого, за радость пребывания здесь в лучах Твоего света. Позволь мне наслаждаться счастьем Твоего бытия. Помоги мне, возлюбленный мой Иисус, быть верной призванию, дарованному Тобой. Помоги облегчить печаль Твоего святого сердца».

Монахиня поднялась с колен, аккуратно застелила ложе грубым одеялом и присоединилась к остальным сестрам, безмолвно шествовавшим в сторону часовни к утренней молитве. Вдыхая знакомый запах горящих свечей, ощущая под обутыми в сандалии ногами вытертые от времени плиты каменного пола, она постоянно успокаивалась и возвращалась к своему обычному состоянию.

В первые дни своего пребывания в монастыре сестра Грасиела никак не могла уяснить, что значат слова матери-настоятельницы, будто монахиня – это женщина, отказавшаяся от всего, чтобы обрести все. Ей было тогда всего четырнадцать лет, и лишь теперь, семнадцать лет спустя, до нее дошел сакральный смысл этого определения. В своих мыслях она обрела все, ведь именно так ум находил отклик в душе. Теперь дни сестры Грасиелы были наполнены восхитительным умиротворением.

«Спасибо за то, что ниспослал мне забвение, Отец наш Небесный. Спасибо за то, что всегда защищаешь меня. Без Тебя я не смогла бы смотреть в лицо своему ужасному прошлому… Спасибо Тебе… Спасибо…»

Закончив молиться, сестры разошлись по своим кельям, чтобы поспать до следующей утренней молитвы на рассвете.

А за стенами монастыря в темноте быстро и бесшумно передвигались бойцы полковника Рамона Аконьи. Подойдя к воротам, полковник предупредил своих людей:

– Хайме Миро и его смутьяны вооружены, так что глядите в оба.

Он окинул взглядом фасад монастыря, и на мгновение у него перед глазами возникли ворота другого монастыря с выбегавшими баскскими партизанами, и падающая под градом пуль Сюзанна с их нерожденным ребенком.

– Живыми их брать вовсе не обязательно, – добавил полковник жестко.

Сестру Меган разбудила тишина, но не привычная, а наполненная движением, быстрыми порывами воздуха и перешептыванием. До ее слуха донеслись звуки, коих она не слышала в стенах монастыря на протяжении пятнадцати лет. В груди тотчас же возникло предчувствие чего-то ужасного.

Она бесшумно поднялась с постели в окружавшей ее темноте, приоткрыла дверь кельи и не поверила своим глазам, увидев заполненный мужчинами коридор. Из кельи настоятельницы появился великан со шрамом на лице, который тащил за руку мать Бетину. Меган ошеломленно смотрела на происходящее и думала, что ей приснился кошмар: не может быть, чтобы все эти мужчины находились здесь.

– Где он! Говори! – грозно потребовал Аконья.

На лице матери-настоятельницы отразился ужас.

– Тише! Вы находитесь в храме Божьем и оскверняете его. – Ее голос заметно дрожал. – Вы должны немедленно отсюда уйти.

Однако в ответ он еще сильнее сжал ей руку и хорошенько тряхнул:

– Мне нужен Миро. Скажи, где он, и мы уйдем.

Кошмар оказался явью.

Начали открываться двери других келий, ошеломленные и растерянные монахини выходили посмотреть, что случилось. Еще ни разу в жизни не сталкивались они ни с чем подобным, поэтому были совершенно не готовы к столь неожиданному повороту событий.

Полковник Аконья оттолкнул мать-настоятельницу и повернулся к своему главному помощнику Патрико Ариетте.

– Обыщите монастырь вдоль и поперек.

Бойцы ГСО мгновенно рассредоточились по монастырю, врываясь в кельи, грубо вытаскивая монахинь из постелей и сгоняя в часовню. Монахини молча повиновались, даже в этой ситуации не нарушая обет молчания. Происходящее напоминало кадры немого кино.

Иначе вели себя бойцы ГСО. Все они были фалангистами и прекрасно помнили, что церковь отвернулась от них во время гражданской войны, поддержав лоялистов, сражавшихся против их возлюбленного генералиссимуса Франко. И вот теперь им выпала возможность отомстить, чем они и не преминули воспользоваться. Стойкость и молчание монахинь лишь еще больше их злили и распаляли.

Проходя мимо келий, полковник Аконья услышал дикий крик, а заглянув внутрь одной из них, увидел, как один из его бойцов срывает с монахини одежду, но никак не отреагировал, а просто прошел мимо.

Лючию тоже разбудили громкие мужские голоса, она в панике села на матрасе, и первой ее мыслью было: «Все, меня нашли. Нужно поскорее уносить отсюда ноги».

Но вот незадача: кроме центральных ворот, в монастыре не было другого выхода.

Лючия поспешно поднялась и выглянула в коридор. Ее глазам открылось ошеломляющее зрелище. Коридор заполонили вовсе не полицейские, а вооруженные люди в штатском, и вели они себя как обычные грабители: разбивали светильники и мебель, переворачивали все вверх дном.

Преподобная мать Бетина стояла посреди этого безумия, сложив ладони перед грудью, и безмолвно читала молитву, в то время как варвары оскверняли дорогую ее сердцу обитель. К ней подошла сестра Меган, и Лючия решила присоединиться к ним.

– Какого ч… что происходит? Кто эти люди?

Это были первые слова, произнесенные вслух с момента ее появления в монастыре. Преподобная мать трижды сунула правую руку под мышку, давая понять, что нужно прятаться. Лючия не верила своим глазам.

– Ну теперь-то вы можете заговорить. Давайте убираться отсюда, ради Христа. Именно ради Христа.

Патрико Ариетта подошел к полковнику:

– Мы обыскали все, полковник, но никаких следов ни Хайме Миро, ни его людей не нашли.

– Еще раз проверьте каждую щель! – потребовал Аконья.

Именно тогда мать-настоятельница вспомнила о единственном сокровище монастыря и, наклонив голову, прошептала сестре Терезе:

– Вы должны выполнить очень важное задание. Заберите из трапезной золотой крест и доставьте его в монастырь в Мендавии. Нужно непременно вынести его отсюда. Поспешите!

Сестру Терезу била такая дрожь, что тряслись даже складки ее апостольника. Она оцепенело смотрела на мать Бетину. Последние тридцать лет сестра Тереза провела в монастыре и даже не могла допустить мысли выйти за его пределы. В ужасе она подняла руку, что означало: «Я не могу».

Мать-настоятельница едва не впала в отчаяние:

– Крест не должен попасть в руки этих слуг Сатаны. Сделайте это ради Господа нашего Христа.

В глазах сестры Терезы вспыхнул свет. Она распрямила плечи и вздохнула: «Ради Иисуса», – потом развернулась и поспешила в трапезную.

К монахиням присоединилась сестра Грасиела, тоже совершенно ошеломленная царившим вокруг безумием. Люди полковника все больше входили в раж, крушили все на своем пути, а их предводитель с полнейшим безразличием наблюдал за происходящим.

Лючия повернулась к Меган и Грасиеле:

– Не знаю, как вы, а я собираюсь убраться отсюда и поскорее. Вы со мной?

Монахини лишь тупо смотрели на нее, слишком потрясенные, чтобы ответить. Тем временем к ним спешила сестра Тереза и несла что-то завернутое в кусок холста.

– Думайте скорее! – поторопила их Лючия, увидев, что незваные гости принялись загонять монахинь в трапезную.

Сестры Тереза, Меган и Грасиела с минуту медлили в нерешительности, но потом все же последовали за Лючией к огромной входной двери, но, свернув за угол в конце длинного коридора, увидели, что она выломана.

Внезапно перед ними возник вооруженный мужчина.

– Куда это вы, дамы? Возвращайтесь. Мои бойцы на вас очень рассчитывают.

– У нас есть для тебя подарок, – произнесла Лючия, с улыбкой взяв один из тяжелых металлических подсвечников, что стояли на столах в холле.

Мужчина озадаченно взглянул на подсвечник:

– И что ты собираешься с ним делать?

– А вот что. – Лючия с силой ударила подсвечником мужчину по голове, и тот рухнул на пол.

Монахини в ужасе смотрели на происходящее, но Лючия скомандовала:

– Быстрее!

Спустя мгновение Лючия, Меган, Грасиела и Тереза спешно пересекли двор, а потом вышли из ворот монастыря в звездную ночь. Через некоторое время Лючия остановилась.

– Теперь наши пути расходятся. Вас будут искать, поэтому вам лучше поскорее уйти отсюда.

С этими словами она развернулась и направилась в сторону возвышавшихся в отдалении гор, решив укрыться там, выждать немного, а потом отправиться в Швейцарию. Черт бы побрал этих ублюдков: лишили ее такого замечательного укрытия.

Отойдя на некоторое расстояние, Лючия обернулась. С возвышения ей было прекрасно видно, что происходит возле монастыря. Невероятно, но монахини все еще стояли перед воротами подобно трем черным изваяниям. «Ради всего святого! – мысленно воскликнула Лючия. – Уходите же, пока вас не поймали!»

Но ее мольбы не были услышаны: женщины не двинулись с места. Долгие годы пребывания в полной изоляции парализовали их сознание: они никак не могли осмыслить происходящее. Монахини продолжали смотреть себе под ноги, потрясенные настолько, что утратили способность мыслить здраво. Они так долго были отрезаны от мира, и теперь, оказавшись за пределами спасительных стен, пребывали в полной растерянности и панике и понятия не имели, в какую сторону идти и что делать. В стенах монастыря их жизнь была размеренной и организованной. Их кормили, одевали, говорили, что и когда делать, они следовали строгим правилам, а теперь их внезапно этого лишили. Что от них нужно Господу? Что он для них уготовил? Они неуверенно топтались на одном месте, боясь заговорить, боясь взглянуть друг на друга.

Сестра Тереза неуверенно указала рукой на мерцающие в отдалении огни Авилы: «Туда», – и женщины нерешительно двинулись в сторону города.

Стоя на возвышении и наблюдая за их действиями, Лючия думала: «Да нет же, идиотки! В городе вас станут разыскивать в первую очередь. Впрочем, это ваши проблемы, а мне нужно разобраться со своими». Она еще некоторое время стояла, наблюдая за монахинями, что брели навстречу своей погибели. Черт!

Лючия быстро спустилась с холма, едва не оступившись на каменистой осыпи, и побежала за ними, путаясь в тяжелых складках своего одеяния.

– Подождите! Стойте!

Сестры остановились и обернулись. Едва не задыхаясь, Лючия подбежала к ним.

– Вы идете не туда. Первым делом вас начнут искать именно в городе. Нужно где-то спрятаться на время.

Монахини молча смотрели на нее.

– В горы, – проговорила Лючия, выходя из себя. – Нужно подняться в горы. Идите за мной.

Развернувшись, она направилась туда, откуда только что спустилась. Сестры некоторое время смотрели ей вслед, а затем гуськом двинулись за ней.

Время от времени Лючия оборачивалась, дабы убедиться, что они не отстали, думая при этом: «И зачем я с ними связалась? К чему мне лишние проблемы? С ними куда опаснее», – но тем не менее продолжала идти вверх по тропе, стараясь не выпускать сестер из вида.

Подъем давался им непросто, и каждый раз, когда сестры замедляли шаг, Лючия останавливалась, чтобы они могли ее догнать, торопила и при этом думала: «Отделаюсь от них утром».

Тем временем обыск в монастыре закончился. Ошеломленных и перепуганных монахинь в разорванной, покрытой кровью одежде посадили в грузовики без опознавательных знаков.

– Отвезите их в Мадрид, в штаб, – приказал полковник Аконья. – Никого к ним не допускать.

– Их обвиняют в…

– Пособничестве террористам.

– Есть, полковник, – ответил Патрико Арриетта и, немного помедлив, добавил: – Четыре монахини пропали.

Глаза полковника превратились в куски льда.

– Разыщите их.

– Хайме Миро сбежал до того, как мы вошли в монастырь, – начал Аконья доклад премьер-министру.

– Да, я слышал, – кивнул Мартинес, хотя сильно сомневался, что Хайме Миро вообще туда заглядывал.

Полковник Аконья становился все более опасным и начал выходить из повиновения. Жестокое нападение на монастырь породило бурю гневных протестов, поэтому теперь в разговоре с полковником премьер-министр тщательно подбирал слова.

– Газетчики атакуют меня, требуя разъяснений относительно произошедшего.

– Они делают из этого террориста героя, – произнес Аконья с каменным лицом. – Мы не должны позволять им оказывать на нас давление.

– Он доставляет правительству массу хлопот. Да еще эти четыре монахини… Если они заговорят…

– Не беспокойтесь. Они не смогут далеко уйти. Я отыщу их и поймаю Миро.

Премьер-министр уже решил для себя, что больше не может рисковать.

– Полковник, я хочу, чтобы вы лично убедились, что с захваченными вами тридцатью шестью монахинями обращаются хорошо. Я также отдам приказ о присоединении армии к поискам Миро и его приспешников. Вы будете работать с полковником Состело.

Повисла долгая зловещая пауза.

– И кто из нас будет руководить операцией? – Глаза полковника Аконьи источали ледяной холод.

Премьер-министр судорожно сглотнул:

– Вы, конечно же.

Лючия и ее спутницы встретили рассвет по пути на северо-восток, в горы, подальше от Авилы и монастыря. Привыкшие молчать и двигаться бесшумно, монахини не издавали ни звука. Окружающую их тишину нарушал лишь шелест одежды, постукивание четок, хруст случайно сломанной ветки да прерывистое дыхание.

Они добрались до плато Сьерра-де-Гуадаррама и двинулись дальше по изрытой колеями дороге, по обе стороны которой тянулись каменные стены. Монахини миновали поля с пасущимися на них овцами и козами и на рассвете, пройдя несколько миль, оказались в лесистой местности в окрестностях городка Вильякастин.

«Оставлю их здесь, – приняла решение Лючия. – Пусть о них теперь заботится их Господь. Обо мне он уже изрядно позаботился: Швейцария стала еще дальше, чем прежде. У меня ни денег, ни паспорта, да еще и одета, как сотрудница похоронного бюро. Сейчас те, кто напал на монастырь, уже знают, что мы сбежали, и будут нас искать, пока не найдут. Чем быстрее я отделаюсь от монашек, тем лучше».

Однако в это самое мгновение случилось то, что заставило Лючию изменить планы.

Пробираясь сквозь деревья, сестра Тереза споткнулась и выронила сверток, который так заботливо оберегала с момента побега из монастыря. Содержимое выпало из холстины, и Лючия изумленно уставилась на большой, украшенный искусной резьбой золотой крест, блестевший в лучах восходящего солнца.

«Это же чистое золото!» – подумала Лючия. Кто-то там, наверху, действительно решил о ней позаботиться. Этот крест – манна небесная, причем самая настоящая. Вот он, билет в Швейцарию.

Наблюдая, как сестра Тереза бережно заворачивает крест в холстину, Лючия мысленно улыбнулась. Забрать его не составит труда. Эти монахини сделают все, что она скажет.

Авила была охвачена волнением. Известие о нападении на монастырь быстро распространилось по городу, поэтому отец Беррендо был выбран для разговора с полковником Аконьей. За обманчиво хрупкой внешностью этого семидесятилетнего священника скрывалась недюжинная внутренняя сила. Для своих прихожан он был добрым и понимающим пастырем, но сейчас кипел от еле сдерживаемого гнева.

Священнику пришлось в течение часа ждать аудиенции, и только после этого полковник Аконья соизволил пригласить его в свой кабинет.

– Вы напали на монастырь безо всяких на то причин, – без предисловий начал старый священник. – Это был акт совершеннейшего безумия.

– Мы просто выполняли свой долг, – бросил полковник. – В монастыре укрывался Хайме Миро и шайка сопровождавших его головорезов, так что сестры сами виноваты. Мы задержали их для допроса.

– Вы нашли в монастыре Хайме Миро? – гневно спросил священник.

– Нет, – спокойно ответил полковник. – Вместе со своими людьми он успел скрыться, прежде чем мы вошли в монастырь. Но мы найдем их, и правосудие свершится.

«Я совершу правосудие», – добавил мысленно полковник Аконья.

Глава 5

Одеяние монахинь не было приспособлено для прогулок по пересеченной местности, цеплялось за кусты и ветви деревьев. Подошвы сандалий оказались слишком тонкими, чтобы защитить ступни от жесткой каменистой почвы, и передвигались монахини медленно. Сестра Тереза не могла перебирать четки во время чтения молитв: ей приходилось обеими руками защищать лицо от ветвей. При свете дня неожиданная свобода казалась им еще более ужасной. Господь выбросил сестер из рая в чужой пугающий мир и лишил своего покровительства, на которое они привыкли полагаться. Они оказались в неведомой стране без карты и компаса. Стены, на протяжении долгого времени защищавшие их от бед и напастей, исчезли, и сестры чувствовали себя голыми и беззащитными. Опасности подстерегали повсюду, и укрыться от них было негде. Сестры стали изгоями. Непривычные звуки и картины природы ошеломляли. Жужжание насекомых, пение птиц, вид голубого неба атаковали их органы чувств, причиняя почти физическую боль. Но не только это вызывало у них беспокойство.

Оказавшись за воротами монастыря, Тереза, Грасиела и Меган избегали смотреть друг на друга, инстинктивно следуя привычным правилам, но теперь каждая ловила себя на том, что жадно изучает лица своих подруг по несчастью. К тому же после долгих лет молчания они вдруг осознали, что слова даются им с трудом, а когда все же их произносили, то очень медленно и постоянно запинались, словно осваивали что-то новое и незнакомое. Собственные голоса казались им чужими. Одна лишь Лючия вела себя свободно и уверенно, поэтому остальные безропотно приняли ее лидерство.

– Пожалуй, теперь, когда мы увидели лица друг друга, стоит познакомиться. Меня зовут Лючия.

Возникла неловкая пауза, которую робко прервала ослепительная темноволосая красавица:

– Я сестра Грасиела.

– Я сестра Меган, – последовала ее примеру молодая блондинка с потрясающими голубыми глазами.

– А я сестра Тереза, – тихо сказала самая старшая из всех.

Добравшись до ближайшего леса, монахини прилегли отдохнуть, и Лючия подумала: «Они похожи на едва вылупившихся птенцов, выпавших из гнезда: в одиночку не продержатся и дня. Что ж, ничего не поделаешь, не менять же из-за них планы. Мне нужен крест, чтобы отправиться в Швейцарию».

Лючия пробралась к опушке и, раздвинув ветви деревьев, посмотрела вниз, на раскинувшийся у подножия холма городок. По улицам ходили люди, но похожих на тех, что напали на монастырь, видно не было. «Момент вроде подходящий», – подумала Лючия и повернулась к остальным.

– Спущусь вниз и постараюсь добыть нам чего-нибудь поесть. Ждите здесь, а вы, – кивнула она сестре Терезе, – пойдем со мной.

На лице сестры Терезы отразилось замешательство. На протяжении тридцати лет она подчинялась лишь приказам преподобной матери Бетины, и вот теперь бразды правления внезапно взяла в свои руки такая же монахиня, как они сами. «На все воля Божья, – подумала сестра Тереза. – Он направил ее, чтобы помочь нам, и говорит с нами ее устами».

– Я должна как можно скорее доставить этот крест в монастырь в Мендавии.

– Верно. Когда спустимся в город, попросим указать нам дорогу.

Пока они спускались по склону холма, Лючия внимательно смотрела по сторонам, но все было спокойно. Указатель на окраине городка сообщал, что это Вильякастин. Прямо перед ними начиналась главная улица, а чуть левее – более узкая и пустынная.

«Вот и хорошо, – подумала Лючия. – Свидетели мне ни к чему».

Она указала на боковую улицу:

– Сюда. Здесь меньше вероятность кого-нибудь встретить.

Кивнув, сестра Тереза послушно пошла за Лючией. Теперь оставалось придумать, как забрать у нее крест. Можно, конечно, просто выхватить крест у нее из рук и убежать, но она наверняка закричит и тем самым привлечет ненужное внимание. Нет, нужно сделать так, чтобы она не подняла шум.

Вдруг прямо перед ними упал с дерева сук, перегородив дорогу. Лючия остановилась, а потом наклонилась и подняла его. Он оказался довольно тяжелым. Отлично.

Монахиня в недоумении посмотрела на Лючию, когда та крепко сжала сук, явно намереваясь ее ударить, но тут у них за спиной раздался мужской голос:

– Да пребудет с вами Господь, сестры.

Лючия резко развернулась, готовая броситься наутек, но увидев мужчину в коричневой монашеской рясе с капюшоном, высокого и худощавого, с орлиным носом и самым безгрешным выражением лица, какое только возможно, передумала. Его глаза излучали теплый свет, а голос звучал мягко и напевно.

– Я Мигель Каррильо, монах.

Мысли Лючии пустились в бешеный перепляс. Ее первоначальный план провалился, но теперь у нее внезапно появился другой, лучше прежнего.

– Слава богу, мы с вами встретились! Мы из цистерцианского монастыря близ Авилы, – пояснила Лючия. – Прошлой ночью на обитель напали неизвестные, всех монахинь увезли, только нам удалось сбежать.

– Я из монастыря Сан-Хенерро, где провел последние двадцать лет. На нас тоже напали позавчера ночью. – Он вздохнул. – Я знаю, что Господь уготовил свою судьбу для всех, но, должен признаться, пока не могу взять в толк, что уготовано мне.

– Эти люди ищут нас, – добавила Лючия. – Поэтому нам необходимо как можно скорее оказаться за пределами Испании. Вы не знаете, как это можно сделать?

Монах Каррильо одарил ее теплой улыбкой:

– Думаю, я сумею помочь вам, сестра. Господь не зря свел нас вместе. Отведи меня к остальным.

Пришлось вернуться в лес и представить нового знакомого спутницам.

Монахини по-разному отреагировали на появление мужчины. Грасиела не осмеливалась поднять на него взгляд, Меган, напротив, поглядывала с интересом, а Тереза отнеслась к нему как к посланнику Господа, который покажет им дорогу в Мендавию, к монастырю.

– Те, кто напал на монастырь, наверняка не прекратят поиски, – заметил монах Каррильо. – Но искать будут четырех монахинь. Поэтому прежде всего вам необходимо переодеться.

– У нас нет другой одежды, – растерянно сказала Меган.

Монах одарил ее блаженной улыбкой:

– У Господа нашего обширный гардероб. Не переживай, дитя мое: он нам поможет. Давайте вернемся в город.

Было два часа пополудни, время сиесты. Монах Каррильо и четыре сестры шли по главной улице городка, внимательно посматривая по сторонам, чтобы вовремя заметить погоню.

Магазины были закрыты, а вот рестораны и бары продолжали работать. Странная, непривычная музыка, что лилась из их окон, поражала монахинь своими резкими, диссонирующими звуками.

Монах Каррильо заметил выражение лица сестры Терезы и пояснил:

– Это рок-н-ролл. Очень популярен среди молодежи.

Две молодые женщины, стоявшие возле одного из баров, уставились на монахинь, а те в свою очередь тоже смотрели на них широко открытыми глазами, дивясь их странным нарядам. Юбка одной девушки была настолько короткой, что едва прикрывала бедра, юбка другой была длиннее, но зато с разрезами по бокам почти до пояса. На обеих красовались обтягивающие трикотажные кофточки без рукавов.

«Все равно что раздеты», – с ужасом подумала сестра Тереза и перекрестилась.

В дверях стоял мужчина в свитере с высоким горлом и странного вида пиджаке без воротника, на шее его блестела толстая цепь с кулоном.

Когда компания проходила мимо винного погребка, сестер приветствовали незнакомые ароматы никотина и виски. Увидев что-то на противоположной стороне улицы, Меган остановилась.

– Что такое? В чем дело? – встревожился монах, проследив за ее взглядом.

Меган смотрела на женщину с младенцем на руках. Сколько лет прошло с тех пор, как она последний раз видела младенца или ребенка? Тринадцать лет назад в сиротском приюте. Шок от увиденного заставил Меган осознать, как сильно она была оторвана от внешнего мира все эти годы.

Сестра Тереза тоже смотрела на младенца, только ее мысли текли в ином направлении. Младенец на противоположной стороне улицы заплакал, и ей вспомнился другой ребенок, которого она бросила. Но нет, это невозможно: прошло тридцать лет. Сестра Тереза отвернулась, и, когда они двинулись дальше, детский плач еще некоторое время звенел у нее в ушах.

Теперь их внимание привлекла афиша, извещавшая, что в кинотеатре идет фильм под названием «Три любовника». На ней были изображены две полуголые женщины, обнимавшие по пояс обнаженного мужчину.

– Господи, они же… они же почти голые! – в ужасе воскликнула сестра Тереза.

Монах Каррильо нахмурился:

– Да уж, просто стыд, что сейчас дозволено показывать в кинотеатрах. Этот фильм – настоящая порнография. Все самое сокровенное выставляется напоказ, отчего дети Господа нашего уподобляются животным.

Монахини прошли мимо скобяной лавки, парикмахерской, цветочного магазина и кондитерской. Все было закрыто на время сиесты, но они все равно останавливались у каждой витрины и во все глаза смотрели на некогда знакомые, но давно позабытые предметы, выставленные за стеклом.

Перед магазином женской одежды монах Каррильо попросил спутниц задержаться. Жалюзи на окнах были опущены, а табличка на двери гласила: «Закрыто».

– Подождите меня здесь, пожалуйста.

Монах свернул за угол и скрылся из вида, и женщины в недоумении переглянулись. Куда это он? А что, если не вернется?

Однако волновались они зря: спустя несколько минут послышался звук открываемой двери, а потом на пороге возник сияющий монах Каррильо и помахал им рукой:

– Скорее.

Когда они вошли в магазин и монах запер за ними дверь, Лючия спросила:

– Как вам удалось?..

– Господь отворил нам заднюю дверь, – с серьезным видом ответил брат Каррильо, однако прозвучавшие в его голосе озорные нотки вызвали у Меган улыбку.

Сестры с благоговением оглядывались по сторонам. Магазин напоминал им рог изобилия, заполненный разноцветными платьями и свитерами, бюстгальтерами и чулками, туфлями на высоких каблуках и болеро. Они не видели красивой одежды многие годы, и теперь от этого многообразия разбегались глаза. На полках магазина так же красовались сумочки, шарфы, пудреницы и множество флаконов и коробочек. Женщины стояли посреди магазина, открыв рты от изумления.

– Нам нужно поторопиться, – предупредил их брат Каррильо, – и уйти отсюда до окончания сиесты, когда магазин опять откроется. Так что не стесняйтесь – выбирайте все, что понравится.

«Слава богу, я снова смогу одеться как женщина», – подумала Лючия и, подойдя к стойке с платьями, принялась изучать ассортимент. Перебрав с десяток платьев и костюмов, она наконец остановила свой выбор на бежевой юбке и светло-коричневой шелковой блузке в тон. Не Баленсиага, конечно, но на первое время сойдет. Подобрав нижнее белье и удобную обувь, она зашла в примерочную и, быстро переодевшись, была готова идти дальше.

Остальным монахиням потребовалось время.

Грасиела выбрала белое хлопчатобумажное платье, прекрасно оттенявшее ее черные волосы, смуглую кожу и сандалии. Меган отыскала платье из синего хлопка с рисунком, длиной ниже колена, и туфли на низких каблуках. Труднее всего пришлось сестре Терезе. Слишком богатый выбор окончательно сбил ее с толку. Ее окружали шелка, фланели, твиды и кожа, саржа, хлопок и вельвет самых разнообразных оттенков в клетку, полоску и рубчик. Только вся представленная в магазине одежда казалась ей слишком… откровенной – именно это слово пришло ей на ум при виде такого изобилия.

Последние тридцать лет ее тело было благопристойно прикрыто тяжелым одеянием, полностью соответствующим ее образу жизни. И вот теперь ей предстояло избавиться от него и облачиться в эти непристойные тряпки. Она наконец сняла с вешалки самую длинную юбку, какую только смогла отыскать, и хлопчатобумажную блузку с длинными рукавами и воротником-стойкой, полностью закрывавшим шею.

– Быстрее, сестры, – поторопил монахинь брат Каррильо. – Переодевайтесь.

Женщины смущенно переглянулись.

Монах улыбнулся:

– Я подожду вас в подсобном помещении – поговорю пока с хозяином.

С этими словами он отправился в дальний конец магазина, а сестры принялись переодеваться, мучительно остро ощущая собственную наготу в присутствии друг друга.

Оказавшись в подсобке, брат Каррильо подставил стул к окну, выходившему в торговый зал, и принялся наблюдать за раздевавшимися сестрами, одновременно раздумывая, кем из них заняться в первую очередь.