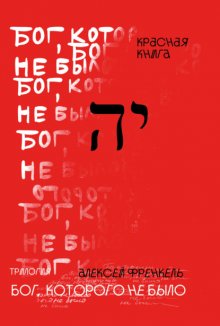

Бог, которого не было. Красная книга бесплатное чтение

© Френкель А. Р., текст, художественное оформление, 2022

© Иванов И., иллюстрации, 2023

© Петрова А., иллюстрации, 2024

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «Рипол классик», 2024

* * *

Продолжение книги