Собачьи годы бесплатное чтение

Переводчик: Михаил Рудницкий

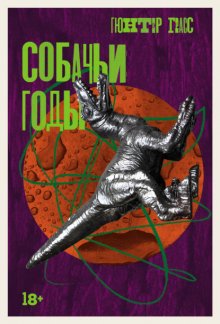

Дизайн обложки: Петр Банков

Издатель: Павел Подкосов

Главный редактор: Татьяна Соловьёва

Руководитель проекта: Мария Ведюшкина

Арт-директор: Юрий Буга

Корректоры: Татьяна Мёдингер, Зоя Скобелкина

Верстка: Ольга Макаренко

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Günter Grass: Hundejahre

© Steidl Verlag, Göttingen 1993 (1963)

© Günter und Ute Grass Stiftung, Lübeck

All rights reserved

© М. Л. Рудницкий, перевод, примечания, 1997

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

Памяти

Вальтера Хенна

Книга первая

Утренние смены

Первая утренняя смена

Рассказывай ты. Нет, лучше вы расскажите. Или ты будешь рассказывать? Может, лучше господин артист начнет? Или пугала, все скопом? А может, подождем, покуда восемь планет не сойдутся в знаке Водолея?{1} Ну хорошо, прошу вас, начинайте вы! В конце концов, ведь это ваш кобель тогда… Да, но прежде чем мой кобель, ваша сука тоже… а до нее многие суки от многих кобелей… Но должен же кто-то начать – ты или он, вы или я… Итак: давным-давно, много-много закатов тому назад, задолго до того, как мы появились на свет, уже текла, не отражая нас в своих водах, Висла, текла каждый божий день и впадала куда следует.

Летописца, чье перо выводит эти строки, в данное время зовут Брауксель, и он по роду работы командует то ли рудником, то ли шахтой, где добывается, однако, не руда, не уголь и не калийная соль, но где, тем не менее, в поте лица своего трудятся сто тридцать четыре рабочих и служащих, вкалывая на откаточных штреках и промежуточных горизонтах, в забоях и квершлагах, не покладая рук ни в бухгалтерии, ни на отгрузке, и все это изо дня в день, из смены в смену.

Неуправляемо и коварно несла свои воды Висла в прежние времена. Покуда не созваны были многие тысячи землекопов и в году одна тысяча восемьсот девяносто пятом не прорыли между косовыми деревнями Шивенхорст и Никельсвальде с севера к югу протоку, так называемый «стежок». И он, этот «стежок», приняв воды Вислы в свое прямое, как по шнурку протянутое русло, уменьшил опасность наводнений и паводков.

Летописец Брауксель по большей части пишет свое имя через «кс», как «ксива», но иногда и через «хс» – Браухсель. А иной раз, в соответствующем настроении, он именует себя Брайксель, почти как Вайксель, то бишь Висла по-немецки. Игривость и педантизм водят его рукою попеременно и ничуть друг другу не мешают.

От горизонта к горизонту протянулись вдоль Вислы дамбы, и под присмотром главного комиссара водорегулирующих сооружений в Большой Пойме Мариенвердер надлежало этим дамбам противостоять как могучим весенним половодьям, так и августовским «доминиканским» паводкам{2}. И не приведи бог, если в дамбе заводились мыши.

Тот, чье перо выводит сейчас эти строки, тот, кто командует то ли рудником, то ли шахтой и пишет свое имя по-разному, изобразил на расчищенной для такого случая столешнице с помощью семидесяти трех сигаретных бычков, добытых честным двухдневным трудом заядлого курильщика, русло Вислы в двух вариантах – до и после урегулирования: табачная труха вперемешку с рыхлым серым пеплом обозначит течение реки со всеми его тремя устьями, обгорелые спички – это дамбы, что удерживают строптивую реку в ее зыбких берегах.

Итак, много-много закатов тому назад: вот и господин главный комиссар водорегулирующих сооружений не спеша спускается вниз по склону, где возле села Кокоцко, аккурат против меннонитского кладбища{3}, в восемьсот пятьдесят пятом прорвало дамбу – в кронах деревьев потом неделями торчали гробы, – он же, пеший ли, конный или на лодке, в своем неизменном сюртуке с неизменной чекушкой рисовой араки в оттопыренном кармане, он, Вильгельм Эренталь{4}, тот самый, что в свое время в потешных и торжественных, на античный манер сложенных виршах сочинил знаменитую «Дамбоспасительную эпистолу», после публикации преподнеся ее с дружественным напутствием всем окрестным смотрителям дамб{5}, сельским учителям и меннонитским проповедникам, он, упомянутый здесь в первый и последний раз, дабы никогда больше не появиться на этих страницах, – вот он блюдет свой неусыпный дозор вверх ли, вниз по течению, пристально оглядывая плетеные перемычки и полузапруды-буны и нещадно гоняя с дамбы поросят, ибо, согласно земельно-правовому уложению от ноября месяца года одна тысяча восемьсот сорок седьмого, параграф восемь, пункт два, «запрещается всякой скотине, пернатой равно копытной, на дамбах пастись и особливо рыться».

По левую руку солнце падает к закату. Брауксель ломает надвое спичку: второе устье Вислы возникло второго февраля тысяча восемьсот сорокового без какого-либо участия землекопов, когда река, запруженная льдом, прорвала косу, слизнув по пути две деревни, что, в свою очередь, привело к образованию двух новых селений, рыбацких деревушек Западный Нойфер и Восточный Нойфер. Однако, сколь ни богаты обе эти деревушки своими байками, преданиями и замечательными небывальщинами, мы будем вести речь главным образом о двух других, что расположились на восточном и западном берегах первого – не по времени, но по течению – устья: Шивенхорст и Никельсвальде были, да и сейчас остаются последними деревнями вдоль «стежка», между которыми есть паромная переправа, ибо уже пятьюстами метрами ниже мутный исток Вислы, чаще глинисто-желтый, чем пепельно-серый, изливается с просторов нынешней Польской республики в почти пресные (ноль целых восемь десятых процента соли) воды Балтийского моря.

Тихо, словно заклинание, бормоча под нос заветную цитату: «Висла – это широкая, с каждым воспоминанием все более привольная река, вполне судоходная, несмотря на обилие песчаных отмелей», – Брауксель пускает по столешнице своего письменного стола, превратившейся в наглядный макет дельты Вислы, паромную переправу в виде изрядно потертого ластика и сей же час, поскольку первая утренняя смена уже заступила, а день начинается громким чириканьем воробьев, водружает девятилетнего Вальтера Матерна – ударение по последнем слоге: Мате́рн – на самый гребень никельсвальденской дамбы прямо под лучи заходящего солнца; Вальтер скрежещет зубами.

А что, собственно, происходит, когда девятилетний сын мельника, высвеченный лучами закатного солнца, стоит на гребне дамбы, смотрит на реку и скрежещет зубами наперекор ветру? Это у него от бабки, которая девять лет сиднем просидела в своем деревянном кресле и только и могла, что глазами лупать.

По воде много всего плывет, и Вальтер Матерн на все на это смотрит. А здесь, перед самым устьем, еще и море помогает. Говорят, в дамбе мыши. Так всегда говорят, коли дамбу прорывает, – мол, мыши в дамбе. Меннониты говорят, это, дескать, поляки-католики среди ночи прокрались да мышей в дамбу напустили. А еще говорят, кто-то видел плотинного графа – всадника на белом коне{6}. Но страховая компания не желает верить россказням – ни про поляков-католиков, ни про графа из Гютланда. Когда дамбу прорвало – из-за мышей, – граф, как и положено по преданию, на своем белом коне ринулся навстречу хлынувшей волне, только проку от этого все равно мало, потому что Висла уже поглотила всех плотинных смотрителей. И польских католических мышей тоже. Поглотила и грубых меннонитов, тех, что с крючками и петлями, но без карманов, и меннонитов тонких, с пуговицами, петлицами и с дьявольскими карманами{7}, поглотила в Гютланде и трех прихожан евангелической церкви, а заодно и учителя-социалиста. Поглотила в Гютланде и скотину мычащую, и резные деревянные колыбельки, поглотила вообще весь Гютланд – гютландские кровати и гютландские шкафы, гютландские часы с боем и клетки с канарейками, гютландского проповедника – этот был из грубых меннонитов, с крючками и петлями, – поглотила и проповедницкую дочку, а она, говорят, очень была собой хороша.

Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом, – дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и быльем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт{8} пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Святнополк{9} все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Мествина?{10} Вот одна, босая, бросилась наутек – убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо{11} со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс{12} только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены{13}. Еще один скрежет зубовный – и вот уже дочка князя Кестутиса{14} идет в монастырь. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сретенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вертится мельница, последним куском мы с костлявой поделимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся… Когда, однако же, мельница заполыхала изнутри и к ней стали подкатывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь, и когда много позже – заходы, закаты – святой Бруно{15} прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружком Матерной{16}, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, – закаты, заходы – и Наполеон, до и после{17}, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева{18}, – но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом{19}, тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский паводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особливо щук – вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, – заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.

Вторая утренняя смена

Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекатывается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами – ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя – Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии – лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится – то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми Пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищурив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженой макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо – эта привычка у него от бабки, – и ищет камень.

А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпеж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами – чтобы ветер заглушить – и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй, ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовный и нет места ни для какого «Эй, ты!», и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.

Такие камушки в здешних местах называют «голышами». Евангелические говорят – «голыши», и немногие католики – тоже говорят «голыши». Грубые меннониты – «голыши». И тонкие меннониты – «голыши». И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит «голыш», когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать: «Принеси-ка голыш», обязательно принесет камушек. И Криве говорит «голыш», Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпанагель и майорша фон Анкум – все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: «И тады малыш Давид как возьмет голыш и как заедет ентому дылде Голиафу…»{20} Потому как «голышом» в здешних местах называют всякий «сподручный», удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.

Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика – а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то, и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло, – он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штуттхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя – Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навыкате, и выражение в них несгибаемое, а рука в кармане. Наконец он соизволяет опустить взгляд чуть пониже – а что это там копошится возле самой воды, этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы? Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.

Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пилка и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но, когда от Монтау до Кеземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.

Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда – один лишь Брауксель это знает – Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель – тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово-закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупляются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет – то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговки цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена{21}. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье, – вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменился. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это – паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, – Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его – а Висла все течет – к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.

Третья утренняя смена

Каждый ребенок от Хильдесхайма до Зарштедта знает, чтó добывается у Браукселя в рудниках – тех самых, что пролегли от Зарштедта до Хильдесхайма.

Каждый ребенок знает, почему сто двадцать восьмой пехотный полк, погрузившись в двадцатом году в эшелон, вынужден был оставить{22} в Бонзаке ту каску, которую носит сейчас Амзель, наряду с множеством других касок, грудой обмундирования и парочкой походных кухонь, именуемых на солдатском наречии «гуляш-мортирами».

А вот опять кошка. Каждый ребенок знает – это уже другая кошка, только мышам это невдомек и чайкам тоже. Кошка плывет мокрей мокрого, дохлей дохлого. А вот и еще что-то несет, не собаку и не овцу, эге, да это платяной шкаф. С паромом он вроде уже разминулся. И в тот миг, когда Амзель вытягивает из тины очередную жердь, а кулак Вальтера Матерна сжимает нож что есть силы, до дрожи, – в этот миг кошка обретает свободу: ее подхватывает течением и несет в открытое море, в открытое небо… Чайки все меньше, мыши шебаршатся в дамбе, Висла течет, нож в кулаке дрожит, ветер называется норд-вест, дамбы молодеют на глазах, море всеми силами упирается, не пуская в себя реку, солнце все еще заходит и никак не зайдет, а паром все еще тащится, тащит себя и два вагона, наперерез течению. Паром не опрокинется, дамбы не прорвутся, мыши ничего не боятся, солнце вспять не повернет, и Висла не повернет вспять, и паром не повернет, и кошка, и чайки, и облака, и пехотный полк, Сента не хочет обратно к волкам, а хочет… умница, умница, умница… Вот и Вальтер Матерн не хочет класть обратно в карман тот перочинный нож, что недавно подарил ему толстяк-коротышка-увалень Амзель; наоборот, кулаку, что сжимает в себе нож, даже удается побелеть еще чуточку сильнее. И зубы где-то над кулаком скрежещут слева направо. Но вот кулак чуть разжался, и, покуда вокруг все течет, движется, тонет, влачится, кружит, прибывает, убывает, кровь, что застоялась в запястье, теплой волной приливает к ладони, и Вальтер Матерн легко вскидывает за голову кулак с теплым ножом, вот он уже стоит только на одной ноге, да и то на носке, почти на цыпочках, на кончиках пальцев, что привычно мерзнут в зашнурованном ботинке, потому что без чулка, как бы приподняв весь свой вес и уже перенеся его назад, за плечо, в закинутую руку, и не целится никуда, и даже почти не скрипит зубами; и в этот быстротекущий, уходящий, уже канувший миг – даже Браукселю его не спасти, ибо он забыл что-то, напрочь забыл, – вот сейчас, когда Амзель отрывает наконец взгляд от прибрежной слякоти и сдвигает стальную каску с одной тысячи своих веснушек на вторую, со лба на затылок, – в этот миг выкинутая вперед ладонь Вальтера Матерна уже пуста, легка и сохраняет лишь вмятины, отпечаток перочинного ножа, у которого имелось три лезвия, штопор, пилка и даже шило; а в пазы рукоятки забились морские песчинки, остатки мармелада, сосновые иголки, труха от коры и сгустки кротовой крови; ножа, за который запросто можно было выменять новый велосипедный звонок; даже не украденного, а честно купленного Амзелем на честно заработанные деньги в лавке у собственной матери, а потом подаренного им своему другу Вальтеру Матерну; ножа, который прошлым летом во дворе у Фольхертов пригвоздил к воротам сарая бабочку, а под паромной пристанью, куда причаливает Криве, однажды за один день прикончил четырех крыс, в дюнах едва не прикончил кролика, а две недели назад пронзил крота, прежде чем того успела взять Сента. Пока что ладонь все еще хранит на себе отпечаток ножа, того самого, которым Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, когда им было по восемь лет и очень хотелось заключить кровное братство, сделали себе надрезы на руке, там, где мускулы, потому что Корнелиус Кабрун, который был в немецкой Юго-Западной Африке{23} и знает обычаи готтентотов, так им рассказывал.

Четвертая утренняя смена

Тем временем – ибо, пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать «тем временем», – так вот, тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску со лба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего и перехватить на лету брошенный предмет; а нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы, – а тем временем Висла течет, кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука Сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет.

Тем временем – ибо, когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности, – так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке, Амзель отрывает от него взгляд и снова – а нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра, – снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух.

Тем временем – ибо, пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока Висла и кошка, мыши и паром, Сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду, – на руднике Браукселя заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер штейгерский барак, а воробьи во всех канавах возвестили приход нового дня… Амзелю тогда все же удалось – то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком – вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из вида свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами Вислы и юркнул вглубь.

– Эй, Скрыпун! – кричит Амзель. – Опять зубами скрипишь и швыряешься чем ни попадя?

Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос, и кличка Скрыпун, уже снова твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа.

– Ты же видел, что швыряюсь, чего зря спрашиваешь?

– Но ты не голышом швырнулся.

– А если нет голыша.

– А чем ты швырнулся, коли голыша нет?

– Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся.

– Чего же ты Сенту не послал, она бы тебе принесла.

– Этак любой дурак скажет: «Чего же ты Сенту не послал». Попробуй, пошли эту тварь, она вон за мышами носится.

– Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?

– Заладил тоже – чем да чем? Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел.

– Ты ножиком моим швырнулся.

– Это мой был ножик. Подарок – он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться.

– Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет, я б тебе мигом бросил, у меня их тут навалом.

– Чего зря языком молоть, все равно его уже не вернешь.

– Может, мне новый подарят на Вознесение.

– А я, может, не хочу новый.

– Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы.

– А спорим, что не возьму?

– А спорим, что возьмешь?

– А спорим, что нет?

– А спорим, что да?

И они ударили по рукам – зажигательное стекло против оловянных гусаров, – причем Амзель подает свою веснушчатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою, еще с отпечатком ножа, ему навстречу и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы.

Амзель настроен миролюбиво:

– Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется дай боже.

Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель росточком пониже. Говоря о бабке Вальтера Матерна, он тычет большим пальцем через плечо, где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальде, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу – связку штакетин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к никельсвальденской пристани. Слышен лязг двух вагонов. Черное пятно, Сента, то больше, то меньше, снова больше, приближается. Снова тащится мимо какая-то утопшая животина. Висла течет, во всю ширь расправив плечи. Вальтер Матерн кутает правую руку в драную бахрому свитера. Между ним и Амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах Сента. Вываленный налево язык ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами.

Наконец они тронулись – три неодинаковые фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит, черным-черна, Сента. Потом, на полшага впереди попутчика, Амзель. Следом, на полшага сзади, Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.

Пятая утренняя смена

Итак, как и было условлено, Брауксель прилежно склоняется над бумагой, а тем временем другие летописцы с не меньшим усердием, добросовестно соблюдая сроки, тоже склонились над картиной прошлого, каждый над своим манускриптом, дав волю безудержному течению Вислы.

Пока что Браукселю нравится припоминать все в точности: много-много лет назад, когда дитя явилось на свет, но еще не могло скрежетать зубами, ибо, как и все дети на земле, явилось на свет беззубым, бабка Матернов сидела в своей верхней горенке, прикованная к своему стулу, вот уже девять лет не в силах пошевельнуться, а в силах только вращать глазами, лопотать что-то невразумительное и пускать слюни.

Верхняя горенка – это такая комната, нависающая над кухней, одним окном выглядывающая во двор, чтобы можно было присматривать за прислугой, а другим – на ветряную мельницу Матернов, примечательную тем, что она посажена на козлы и тем самым вот уже более ста лет являла собой классический тип мельницы немецкой. Матерны построили ее в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году, вскоре после взятия города и крепости Данциг доблестью победоносного российского и прусского оружия; благо Август Матерн, дед нашей прикованной к стулу старушенции, во время длительной, нудной и ведущейся без всякого азарта осады города сообразил организовать весьма выгодные сделки, так сказать, с двойным дном: с одной стороны, с весны он начал поставлять некоему заказчику, платившему за это полновесными серебряными талерами, штурмовые лестницы, с другой же, получая в уплату за эти услуги так называемые «талеры с листьями»{24}, а также еще более вожделенную брабантскую валюту{25}, контрабандой отправлял в Данциг генералу графу д'Оделе коротенькие депеши, в коих делился своими недоумениями: с какой это стати весной, когда до сбора яблок еще бог весть сколько времени, русским понадобилась такая уйма приставных лестниц.

А когда генерал-губернатор граф Рапп{26} в конце концов подписал акт капитуляции крепости, в отдаленной деревушке Никельсвальде Август Матерн, выложив дома на столе изрядную горку датских монет – так называемых «специй» и «двух третей», – горку быстро поднимающихся в цене рублей, горку гамбургских марок, талеров обычных и талеров с листьями, мешочек голландских гульденов и стопку только что добытых данцигских «бумаг»{27}, счел, что он неплохо обеспечен и предался радостям строительства: старую мельницу, в которой, по преданию, после сокрушительного поражения Пруссии{28} соизволила переночевать королева Луиза, ту мельницу, чьи махи, иглицы и дранка пострадали сперва от датской атаки с моря, а затем при ночном яростном прорыве отступающего добровольческого корпуса капитана де Шамбюра, Август Матерн распорядился снести всю, кроме козел, где дерево было еще добротным, и водрузил на старые козлы новую мельницу, которая благополучно просидела на них своим гузном до той поры, покуда бабке Матерн не пришлось на долгие годы засесть в кресло в полной неподвижности. В этом месте Брауксель решает, пока не поздно, ввернуть, что на свои сбережения, доставшиеся когда тяжким трудом, а когда и легкой смекалкой, Август Матерн не только отгрохал себе новую мельницу на старых козлах, но и пожертвовал часовне в Штегене, где жили кое-какие католики, фигурку Мадонны, которая, впрочем, хоть даритель и не поскупился на сусальное золото, не явила миру ни чудес, ни сколько-нибудь заметного паломничества.

Вообще католицизм семейства Матернов определялся, как и положено в семье мельника, тем, откуда ветер дует, а поскольку на побережье в любой день какой-никакой ветерок обязательно сыщется, ветряное колесо мельницы Матернов худо-бедно крутилось круглый год, как крутилось и все семейство, воздерживаясь от чрезмерно частых и раздражающих соседей-меннонитов походов в церковь. Только на крестины и похороны, на свадьбы или по большим праздникам часть семьи отправлялась в Штеген, да еще раз в году, по случаю праздника тела Христова и положенной в этот день процессии, вся мельница, включая козлы со всеми их шпонами и гнездами, мельничные балки и постав, кружловину, седло и поворотный брус, а перво-наперво крылья со всеми их щитиками, окроплялась святой водой и осенялась крестным знаменем – роскошь, которую, кстати говоря, Матерны ни в жизнь не смогли бы себе позволить в таких истово меннонитских деревнях, как Юнкеракер или Пазеварк. Однако меннониты деревни Никельсвальде, которые все как один выращивали на жирных землях поймы тучную пшеницу и волей-неволей зависели от католической мельницы, обнаруживали куда больше учтивости, то есть не боялись носить одежду с пуговицами, а особливо с настоящими карманами, благо туда было что положить. Один только рыбак и никудышный крестьянин Симон Байстер оставался истовым меннонитом, с крючками и петлями, был неучтив и без карманов, поэтому на его лодочном сарае красовалась деревянная вывеска с надписью завитушками:

- Кто крючки да петли носит,

- Того Боженька не бросит.

- У кого карман да пуговицы,

- Тот навек с чертями спутается.

Но Симон Байстер был в Никельсвальде один такой, кто возил молоть свое зерно не на католическую мельницу, а в Пазеварк. Однако, похоже, это все-таки не он в тринадцатом году, незадолго до большой войны, уговорил спившегося батрака из Фраенхубена подпалить мельницу Матернов чем только можно и со всех концов. Пламя уже выбивалось из-под козел и станины, когда Перкун, молодой пес работника Павла, которого, впрочем, никто иначе как Паулем не называл, неистово мечась вокруг мельницы черным волчком и оглашая округу сухим, хриплым лаем, все-таки заставил и Павла, и его хозяина-мельника выйти на крыльцо.

Павел, или, проще говоря, Пауль, привел с собой этого зверюгу из Литвы и охотно показывал всем желающим нечто вроде его родословной, из которой явствовало, что бабка Перкуна по отцовской линии была то ли польской, то ли литовской, то ли русской волчицей.

А Перкун зачал Сенту; Сента принесла Харраса; Харрас зачал Принца; а Принц творил историю… Но пока что бабка Матернов все еще сиднем сидит в своем кресле и может только лупать да вращать глазами. Не в силах шевельнуться, она вынуждена просто наблюдать, как невестка хлопочет по дому, сын возится на мельнице, а дочь Лорхен бог весть чем занимается с работником Павлом. Но работник пропадет на войне, а Лорхен после этого малость потеряет рассудок: с этой поры она повсюду – в доме и на огороде, на мельнице и на дамбе, в зарослях крапивы и в сарае у Фольхертов, в дюнах и босиком по прибрежному песку, за дюнами и в чернике прибрежной рощи – всюду будет искать своего Пауля, о котором так никогда и не узнает, кто – пруссаки или русские – загнали его в сырую землю. И только пес Перкун неизменно будет сопровождать в этих поисках кротко увядающую молодицу, делившую с ним одного господина.

Шестая утренняя смена

Итак, давным-давно – Брауксель отсчитывает годовщины по пальцам, – когда в мире уже третий год шла война, Пауль сгинул где-то в мазурских болотах, Лорхен с псом бродила по всей округе, а мельник Матерн по-прежнему продолжал таскать мешки, поскольку стал плохо слышать на оба уха и для армии не годился, – в один прекрасный солнечный день бабка Матернов сидела дома одна, поскольку все ушли на крестины, – сорванец и большой любитель швыряться перочинным ножом из предшествующих утренних смен в этот день был наречен именем Вальтер, – сидела сиднем, вращала глазами, что-то бормотала, пускала слюни, но тем не менее, увы, не могла произнести ничего вразумительного.

Она сидела в своей горенке, и по лицу ее пробегали стремительные тени. Лицо то вспыхивало, то исчезало в тени, то высвечивалось, то темнело. И мебель, целиком и частями: карниз буфета, горбатая крышка сундука, красный, вот уже долгих девять лет несминаемый плюш резной молельной скамеечки – все это вспыхивало, меркло, теряло и вновь обозначало свои очертания то в дрожащей пыльной взвеси солнечной дорожки, то в сером беспыльном полумраке на лице бабки и на ее мебели. На ее чепце и ее любимом, голубого стекла, бокале в горке буфета. На бахроме рукавов ее ночного халата. На выскобленном добела полу и на шустрой, примерно в ладонь величиной черепахе, которую подарил ей когда-то их работник Пауль и которая, поблескивая панцирем и бодро переползая из угла в угол, питалась листьями салата, оставляя на своем любимом лакомстве ровные полукруглые надкусы, и давно Пауля пережила. И эти листья, рассыпанные по всему полу верхней горенки и окаймленные аккуратным орнаментом черепаховых надкусов, тоже то и дело мерцали – блик, блик, блик, – ибо во дворе за домом, усердно и в соответствии со скоростью ветра, составлявшей восемь метров в секунду, вращала своими крыльями матерновская мельница, перемалывая пшеницу в муку и заодно успевая за каждые три с половиной секунды застить солнце четыре раза.

Примерно в то же время, когда в горнице у бабки творилась эта демоническая свистопляска света и тени, младенец тронулся в путь по проселочной дороге через Пазеварк и Юнкеракер в Штеген – к своей крестильной купели, а подсолнухи у забора, что отгораживал участок Матернов от проселка, раскрывались все шире и шире, наклоняясь друг к другу и млея на том самом солнце, которое четыре раза за три с половиной секунды успевали застить крылья ветряной мельницы, – подсолнухи, они-то могли услаждаться солнцем без малейших перерывов, ибо мельница между ними и солнцем никогда не встревала, только между солнцем и домом, причем даже в полдень встревала между неподвижной, сиднем сидящей бабкой и солнцем, которое в здешних краях светит хоть и не бесперечь, но достаточно часто.

Так сколько уже лет бабка Матернов прикована к креслу?

Девять лет в верхней горенке.

Сколько-сколько – за геранями, ледяными узорами, вьюнками и душистым горошком?

Девять лет – свет-тень, свет-тень со стороны мельницы. А кто же это ее так надолго усадил?

Это невестушка ее, Эрнестина, в девичестве Штанге, ей так удружила.

Да как же такое могло случиться?

Эта евангеличка из Юнкеракера сперва выжила Тильду Матерн, которая в ту пору еще вовсе не была бабкой, скорее напротив, крепкой и громогласной хозяйкой, из кухни, затем распростерла свое влияние по всему дому до прихожей и обнаглела до того, что даже в праздник тела Христова стала мыть окна. Когда же Стина попробовала выжить свекровь и со скотного двора, тогда, в курятнике, в первый раз дошло и до рукопашной, да так, что от кур только перья летели – женщины лупили друг друга кормовыми лоханями.

Все это, вычисляет Брауксель, должно было случиться году эдак в девятьсот пятом; ибо, когда двумя годами позднее Стина Матерн, в девичестве Штанге, все еще не выказывала ни малейшего интереса к зеленым яблокам и соленым огурцам, а по ее месячным можно было хоть календарь сверять, Тильда Матерн заявила своей невестке, которая, скрестив руки, нагло стояла перед ней в верхней горенке:

– Не зря я всю жисть думала, что кажной евангеличке черт мышей в дырку запускает. Они там все и грызут, вот ничего оттудова и не выходит, только вонь одна.

После этих слов разразилась настоящая религиозная война, причем сражение велось деревянными поварешками и закончилось для католической стороны весьма плачевно: дубовое кресло, то, что стояло между кафельной печкой и молельной скамеечкой, приняло в свои объятия Тильду Матерн, когда ее хватил удар. С тех пор она девять лет сидела на этом троне безотлучно – за исключением тех недолгих минут, когда чистоты ради Лорхен и служанка приподнимали ее с кресла справить нужду.

Когда девять лет прошло и вдруг выяснилось, что в лоне у евангеличек вовсе не заводятся дьявольские мышки, которые все сгрызают и ничему не дают созреть, а что, напротив, лоно это способно выносить, и не что-нибудь, а даже сына, – бабка Матерн, покуда в Штегене при хорошей погоде шли крестины, по-прежнему и все так же несдвигаемо сидела в своем кресле. А под верхней горенкой, внизу на кухне, в духовке жарился гусь, истекая и шипя собственным жиром. Он шипел и жарился на третьем году большой войны, когда гуси стали настолько редкими птицами, что их уже даже причисляли к вымирающим видам животного мира. А Лорхен Матерн – та самая, с родимым пятном, плоской грудью и кучерявыми волосами, Лорхен, которой не досталось мужа, потому что ее Пауль в сырой земле, Лорхен, которой надлежало за гусем неустанно следить, гуся жиром поливать, гуся переворачивать, приговаривать над ним заветные слова и прибаутки, – вместо этого встала между подсолнухов у забора, который новый работник по весне, слава богу, хоть побелил, твердя поначалу ласково, потом озабоченно, потом с досадой, а затем опять по-хорошему, снова и снова одни и те же слова кому-то за забором, кому-то, кто за забором вовсе не стоял и не проходил мимо в смазанных, хотя и скрипучих сапогах и в шароварах, и тем не менее звался Паулем и даже Паульчиком, и якобы ей, Лорхен, стареющей барышне с водянистым взором, что-то должен был отдать, что он у нее забрал. Но Пауль ничего не отдавал, хотя время вроде было подходящее – тихо, если не считать жужжания летней мошкары, – и ветер со скоростью восемь метров в секунду наконец-то подобрал обувку по размеру и так ловко подгонял крылья мельницы, что те крутились, похоже, даже быстрее ветра и всего лишь за один помол превратили пшеницу крестьянина Мильке – он как раз приехал молоть – в превосходную пшеничную муку.

Ибо, хотя сын мельника и принимал крещение в деревянной часовне в Штегене, мельница Матерна даже по такому торжественному случаю не простаивала. Помольный ветер не должен пропадать зря. Для ветряной мельницы праздников не бывает, бывают только помольные дни и безветренные. А для Лорхен Матерн бывали только дни, когда ее Паульчик проходил мимо и останавливался у забора, и дни, когда никто мимо не проходил и у забора не останавливался. Когда колесо мельницы крутилось, Паульчик приходил и останавливался. Тявкал Перкун. Вдалеке, за наполеоновскими тополями, за избами Фольхертов, Мильке, Карбунов, Байстеров, Момбертсов и Криве, за плоской крышей школы и за молочным двором Люрмана, сонным мыком перекликаются коровы. А Лорхен все твердит свое ласковое «Пауль-Паульчик», снова и снова «Пауль-Паульчик», а тем временем гусь в духовке, без полива, переворотов и прибауток, покрывается все более поджаристой праздничной корочкой.

– Ну отдай мне! Отдай сейчас же! Ну не будь таким. Зачем ты так? Отдай, пожалуйста, ты же знаешь, как мне это нужно. Отдай, не будь, ну почему же ты не хочешь…

Никто, ничего. Пес Перкун, вывернув голову на упругой шее, поскуливает вслед уходящему прохожему. Коровы набираются молока. Мельница восседает гузном на козлах и мелет зерно. Подсолнухи, кланяясь друг другу, творят свою таинственную молитву. В воздухе гудит мошкара.

А тем временем гусь в печке начинает подгорать, сперва потихоньку, а затем все быстрее и недвусмысленней, в связи с чем бабка Матерн в своей верхней горенке над кухней начинает в беспокойстве вращать глазами быстрее, чем вертятся крылья мельницы. И покуда в Штегене крестный младенец извлекается из купели, а в верхней горенке черепаха величиной с ладонь переползает с одной выдраенной половицы на другую, бабка Матерн, мелькая в чересполосице бликов и чуя подгорающего гуся, бормочет все громче, все сильнее пускает слюни и пыхтит. И пыхтит так, что сперва из ноздрей, как и у всех старух в столь почтенном возрасте, топорщатся пучки волос, а затем, когда чадный угар заполняет горенку целиком, заставляя черепаху в испуге замереть, а листья салата на полу пожухнуть, из ноздрей у бабки тоже уже валит настоящий дым. Гнев, накапливавшийся в ней девять лет, требует выхода – в старухиной топке разгорается пламя. Словом, Везувий и Этна. Излюбленная адова стихия – огонь, усиливая игру света и тени, заставляет старуху содрогнуться, и вот, девять лет спустя, зловещая и грозная в набегающих бликах, она первым делом пробует сухо скрипнуть зубами слева направо. И не без успеха: немногие пеньки, оставшиеся во рту у бабки Матерн вместо зубов, должно быть, под воздействием гари со скрипом и скрежетом трутся друг о друга. А тут еще вдобавок к драконьему шипению, скрежету зубовному, к клубам пара и струям огня раздается треск и летят щепки – это кресло, еще донаполеоновских времен, которое девять долгих лет, за исключением коротких, соображениями опрятности вызванных пауз, носило старухино бренное тело, не выдержало и распалось. В тот же миг черепаху на полу подбросило и перевернуло брюхом вверх. В ту же секунду потрескались и пошли сеточкой многие изразцы на кафельной печке. А внизу лопнул гусь, с шипением испустив из себя богатую начинку. Бабкин же трон, в мгновение ока превратившийся в деревянную труху такого тонкого помола, какой даже мельнице Матернов не снился, пыхнул облаком пыли, вознесясь над полом помпезным и причудливо освещенным памятником самой бренности и скрыв в своих пыльных формах саму бабку Матерн, которая, кстати, участь своего седалища вовсе не разделила и, в отличие от оного, отнюдь не думала обращаться в прах и тлен. Нет, прах, что медленно оседал на пожухлые листья салата, на перевернутый панцирь черепахи, на половицы и на мебель, был всего лишь дубовой трухой – сама же старуха, отнюдь еще не трухлявая, но грозная, вовсе не оседала, а, напротив, с хрустом и скрежетом, вся в электрических искрах, черно- бело-красных бликах мелькающих крыльев мельницы, поднялась из праха и тлена, скрипнула остатками зубов слева направо и с этим же скрипом сделала первый шаг – из света во тьму, потом снова в свет, шаг в тьму, шаг в свет, перешагнула полумертвую от ужаса черепаху, беззащитную и прекрасную в сернисто-желтой наготе своего панцирного брюшка, целеустремленно зашагала дальше, прочь от своего девятилетнего паралича, не поскользнулась на листьях салата, пнула дверь горенки, распахнув ее настежь, в своих войлочных тапочках спустилась, как воплощенный образец бабкиных доблестей, по лестнице на кухню, ступила наконец на ее каменный, посыпанный опилками пол и в тот же миг обеими руками была в духовке, пытаясь заветными, только ей, бабке, известными кулинарными ухищрениями спасти столь бесславно подгорающего праздничного гуся. Что ей отчасти – после того, как она совсем подгорелое соскребла, пылающие места погасила, а саму птицу заботливо перевернула, – удалось. Но всякий, кто еще имел в Никельсвальде уши, слышал, как, спасая гуся, бабка во всю силу своей отдохнувшей глотки грозно, яростно и отчетливо прикрикивала:

– Ах ты, шлюха, ах ты, шалава! Где тебя, шлюха, черти носят! Лорхен, шалава! Ну погоди, ты у меня дождешься, шлюха ты поганая! Ах ты, стерва! Ах ты, шлюха!

И вот она выходит – с тяжелой деревянной поварешкой в руке – из чадной кухни в гудящий жужжанием сад, и в тылу у нее мельница. Она наступает на клубнику слева, на цветную капусту справа, не застревает в кустах крыжовника, впервые за долгие девять лет добирается до свинских бобов, но не останавливается, и вот она уже возле, вот она уже среди подсолнухов, и уже замахивается правой рукой, и молотит поварешкой что есть мочи, в такт ритмичному мельканию мельничных крыльев, по бедной Лорхен, а заодно и по подсолнухам, но не по хитрому Перкуну, который успевает черной молнией метнуться сквозь шпалеры свинских бобов за забор.

Несмотря на удары, а смотря все еще в сторону Пауля, которого там вовсе нет, бедная Лорхен только повизгивает:

– Ну помоги же, Паульчик, ну помоги же, Пауль!

Но на нее обрушиваются только новые колотушки и боевой гимн расколдованной бабушки:

– Ах ты, шлюха! Шлюха поганая! Ах ты, шлюха! Шлюха поганая!

Седьмая утренняя смена

Брауксель уже спрашивал себя, не переусердствовал ли он с чертовщиной, описывая феерию бабкиного освобождения от немощи. Допустим, если добрая парализованная старушка просто так встанет и не без труда поковыляет на кухню, дабы спасти гуся, – разве это само по себе уже не чудо? Так ли уж необходимы клубы пара и огненные стрелы? Треснувший кафель и пожухшие листья? Околевающая черепаха и дубовое кресло, рассыпающееся в прах?

И если Брауксель – вполне трезвомыслящий человек, вписавшийся как-никак в нелегкую конъюнктуру свободного рынка, – на все эти вопросы вынужден ответить утвердительно, по-прежнему настаивая на огне и дыме, то ему придется эту свою настойчивость обосновать ссылкой на причины. А причина всех этих роскошных эффектов по случаю чудесного исцеления бабки Матерн была и есть только одна: все Матерны, особливо же «скрыпучая», скрежещущая зубами ветвь их рода, – от средневекового разбойника Матерны через бабку, которая была самая что ни на есть Матерн, даром что замуж и то за кузена вышла, и вплоть до младенца Вальтера Матерна, – все они питали врожденную склонность к грандиозным, можно сказать почти оперным, сценическим эффектам. Так что бабка Матерн в мае семнадцатого года воистину и вправду не просто тихо и как бы само собой восстала из немощи и отправилась спасать гуся, а сперва устроила целый – вышеописанный – фейерверк.

К этому следует добавить вот что: покуда старуха Матерн пыталась спасти гуся, а сразу после этого научить бедную Лорхен уму-разуму с помощью деревянной поварешки, из Штегена, уже миновав Юнкеракер и Пазеварк, направлялась к дому голодная праздничная процессия из трех повозок, каждая в упряжке из двух лошадей. И как ни подмывает Браукселя поведать о последующей трапезе – поскольку от гуся отодралось не слишком много, пришлось тащить из подвала заливное и солонину, – он вынужден оставить праздничное общество за этим роскошным столом, увы, без свидетелей. Никто никогда не узнает, как в разгар третьего года войны обжирались Ромейкесы и Кабруны, все Мильке и вдова Штанге, набивая животы подгорелой гусятиной, заливным, солониной и маринованной тыквой. Особенно жаль Браукселю эффектной сцены выхода к гостям расколдованной и шустрой, как прежде, старухи Матерн; единственная, кого ему дозволено изъять из этой сельской идиллии и перенести в текст, – это вдова Амзель, ибо она приходится матерью нашему толстячку Эдуарду Амзелю, который с первой по четвертую утреннюю смену доблестно трудился, выуживая из поднявшейся Вислы жерди, доски и набрякшее, тяжелое, как свинец, тряпье, а сейчас, сразу за крестинами Вальтера Матерна, пришел и его черед креститься.

Восьмая утренняя смена

Много-много лет назад – если уж рассказывать, то Брауксель больше всего любит сказки – жил в Шивенхорсте, рыбацкой деревушке, что на левом берегу при впадении Вислы в море, торговец Альбрехт Амзель. Керосин и парусина, канистры для питьевой воды и тросы, сети и ящики для угрей, бредни и всякая прочая рыбацкая снасть, деготь и краска, наждачная бумага и нитки, промасленная ткань, вар и смазка – вот чем он торговал, а еще инструментом всех видов, от топора до перочинного ножа, не считая того, что хранилось на складе: столярных верстаков и шлифовальных кругов, велосипедных шин и карбидных ламп, полиспаста, лебедок и тисков. Морские сухари громоздились здесь вперемешку со спасательными жилетами, спасательный круг, целехонький, только без надписи, уютно обнимал огромную стеклянную банку с солодовыми леденцами; пшеничная водка, любовно именуемая «хлебной», разливалась по стопкам из пузатой, зеленого стекла бутыли в оплетке; ткани на метр и мерный лоскут, но и готовое платье, как ношеное, так и новое, тоже имелось в продаже, а к нему, разумеется, вешалки, подержанные швейные машинки и шарики нафталина. Но, несмотря на нафталин и деготь, керосин, карбид и шеллак, в лавке Альбрехта Амзеля – солидном, на бетонном фундаменте, деревянном строении, которое каждые семь лет красили темно-зеленой краской, – первым и главенствующим запахом был запах одеколона, а вторым, задолго до того, как начинал чувствоваться и нафталин тоже, был одуряющий аромат копченой рыбы, ибо Альбрехт Амзель был не просто владельцем мелочной лавки, но и оптовым закупщиком речной и морской рыбы: ящики этой рыбы, сколоченные из легчайшей сосновой планки, золотисто-желтые и битком набитые рыбой – копченой речной камбалой и копченым угрем, шпротами, россыпью и в снизках, речными миногами, копчушкой, а также знаменитым здешним лососем, как холодного, так и горячего копчения, – красуясь выжженным на верхней стороне наименованием фирмы: «А. Амзель. Свежая и копченая рыба. Шивенхорст», – доставлялись в Данциг, на Главный рынок, огромное кирпичное здание между Лавандовым и Юнкерским переулками, между Доминиканской церковью и Староградским рвом, где и вскрывались с помощью средней монтировочной лопатки, в просторечии «фомки». С сухим треском отскакивала крышка, со скрипом вылезали из боковинных досок гвозди – и вот свет из новоготических стрельчатых окон Главного рынка уже падает на золотистые спинки свежекопченой рыбы.

А сверх того, как делец с дальним прицелом, которому отнюдь не безразлична судьба рыбацких коптилен в дельте Вислы и на всей косе, Альбрехт Амзель держал своего печника по каминам, благо от Пленендорфа до Айнлаге, то есть во всех деревнях вдоль Мертвой Вислы, внешний вид которых благодаря торчавшим в небо трубам коптилен приобретал причудливое сходство с руинами, этому печнику всегда работы хватало: то прочистить камин, в котором ослабла тяга, а то и перебрать наново один из тех гигантских коптильных каминов, что гордо возвышались на рыбацких дворах, превосходя ростом и кусты сирени, и сами понурые рыбацкие хижины, – и все это под вывеской Альбрехта Амзеля, которого, и не без оснований, называли богачом. Так и говорили: «Амзель-богач» или еще «Амзель-жид». Разумеется, никаким жидом Амзель не был. И хотя и меннонитом он не был тоже, но все же называл себя добрым христианином евангелического вероисповедания, держал в рыбацкой церкви в Бонзаке постоянное место, которое каждое воскресенье было занято, и женился на Лоттхен Тиде, рыжеволосой и склонной к полноте дочери зажиточного крестьянина из Грос-Цюндера. Что примерно должно означать: да как это Альбрехт Амзель мог быть жидом, если кулак Тиде, выезжавший в Кеземарк из Грос-Цюндера не иначе как на четверке лошадей и в лакированных сапогах, который к самому окружному советнику захаживал как к себе домой, который сыновей своих отдал служить в кавалерию, и не куда-нибудь, а в очень даже недешевые лангфурские гусары{29}, – все-таки отдал ему свою дочь Лоттхен в жены.

Потом, правда, многие стали поговаривать, что старик Тиде отдал свою Лоттхен за Амзеля-жида только потому, что он, как и многие другие крестьяне, торговцы, рыбаки и мельники, в том числе и мельник Матерн, многовато – для дальнейшего существования четверки лошадей просто опасно много – Альбрехту Амзелю задолжал. А кроме того, говорили еще, явно желая что-то доказать, что Альбрехт Амзель в свое время решительно не одобрял все меры окружной комиссии по регулированию рынка, направленные на поощрение свиноводства.

Брауксель, которому все известно лучше, чем кому-либо, пока что подводит под всеми этими домыслами промежуточную черту, ибо Альбрехт Амзель – неважно, любовь или долговые векселя привели к нему в дом Лоттхен Тиде, сидел он в рыбацкой церкви в Бонзаке евреем-выкрестом или обычным крещеным христианином, – Альбрехт Амзель, предприимчивый основатель атлетического кружка «Бонзак-1905» и ведущий баритон местного церковного хора, дослужился на берегах Соммы и Марны{30} до многажды орденоносца, лейтенанта запаса и сложил голову в девятьсот семнадцатом всего лишь за два месяца до рождения своего сына Эдуарда, неподалеку от крепости Верден.

Девятая утренняя смена

Вальтер Матерн, подтолкнутый Овеном, увидел свет в апреле. Мартовские Рыбы, шустрые и талантливые, вытянули из материнского лона Эдуарда Амзеля. В мае, когда подгорел гусь, а старуха Матерн восстала из немощи, принял крещение сын мельника. И свершилось это по католическому обряду. Уже в конце апреля сын погибшего торговца Альбрехта Амзеля был крещен по доброму евангелическому обряду в рыбацкой церкви в Бонзаке и, по тамошнему обычаю, окроплен смесью пресной воды из Вислы и чуть солоноватой – из Балтийского моря.

Сколь бы ни отклонялись от мнения Браукселя иные хронисты, те, что вот уже девятую утреннюю смену подряд пишут с ним наперегонки, сколь бы ни расходились они с ним в других вопросах – в том, что касается младенца из Шивенхорста, все они вынуждены вместе с автором этих строк засвидетельствовать: Эдуард Амзель, Зайцингер, Золоторотик и как там его еще ни называли, останется среди персонажей, коим надлежит оживлять сей торжественный опус – ибо шахты Браукселя вот уже десять лет не выдают на-гора ни угля, ни руды, ни калийной соли, – наиболее динамичным героем, исключая разве что самого Браукселя.

С младых ногтей призвание его было в изобретении птичьих пугал. И это притом, что против птиц как таковых он ничего не имел; зато уж птицы, сколько бы ни насчитывалось среди них видов и форм, мастей и разновидностей, судя по всему, много что имели против него и против его пугалотворческого духа. Сразу после крестин – колокола еще не успели отзвонить – они его уже распознали. Сам же крепыш Эдуард Амзель, лежа в своем накрахмаленном крестильном конверте, никакого видимого интереса к пернатым не проявлял. Крестной матерью была Гертруда Карвайзе, которая потом исправно, из года в год аккурат к Рождеству, вязала ему шерстяные носки. На ее сильных руках крестник был вынесен из церкви во главе многочисленной праздничной процессии, направлявшейся на нескончаемый и обильный праздничный обед. Сама вдова Амзель, в девичестве Тиде, осталась дома, наблюдая за приготовлениями к столу, давая последние указания на кухне и пробуя соусы. Зато все представители клана Тиде из Грос-Цюндера, за исключением четверых сыновей, несших свою опасную службу в кавалерии, – позже третий сын и вправду погиб, – тяжело ступая в своих добротных сукнах, потянулись вслед за младенцем. Процессия двинулась вдоль Мертвой Вислы: шивенхорстские рыбаки Кристиан Гломме и его жена Марта Гломме, урожденная Лидке; Герберт Кинаст и его жена Иоганна, урожденная Пробст; Карл Якоб Айке, чей сын Даниэль Айке нашел свою смерть на Доггер-банке{31} под флагом кайзеровского военно-морского флота; рыбацкая вдова Бригитта Кабус, чей куттер водил теперь ее брат Якоб Ниленц; а между невестками Эрнста Вильгельма Тиде, которые, щеголяя в розовом, ярко-зеленом и фиалково-голубом, цокали каблучками, черным свежевычищенным пятном затесался старый пастор Блех – потомок того самого знаменитого дьякона А.-Ф. Блеха{32}, который, будучи настоятелем церкви Святой Марии, написал хронику города Данцига с 1807 по 1814 год, то бишь когда город был под французами. Фридрих Больхаген, владелец большой коптильни в Западном Нойфере, шел бок о бок с отставным морским капитаном Бронсаром, который в военное время снова нашел себе применение в качестве добровольца-смотрителя пленендорфских шлюзов. Август Шпонагель, владелец трактира из Весслинкена, на целую голову превосходил ростом свою спутницу, майоршу фон Анкум. Поскольку Дирка Генриха фон Анкума, хозяина поместья в Кляйн-Цюндере, с начала пятнадцатого года уже не было в живых, Шпонагель подставлял майорше свой безупречно прямоугольный локоть. Замыкали процессию вслед за супружеской четой Бузениц, что вела в Бонзаке угольную торговлю, шивенхорстский сельский учитель, инвалид Эрих Лау, и его бывшая в ту пору уже почти на сносях жена Маргарета Лау – дочь никельсвальденского сельского учителя Момбера, она не могла позволить себе мезальянс. Смотритель дамб Хаберланд, поскольку он был строго при исполнении, с явным сожалением откланялся сразу после выхода из церкви. Впрочем, не исключено, что шествие усугубляла в длину пригоршня детей, сплошь чересчур белокурых и слишком нарядно одетых.

По песчаным тропкам, которые лишь приличия ради слегка прикрывали извилистые корни прибрежных сосен, общество двигалось правым берегом вдоль реки к поджидающим его повозкам-двойкам, а сам старик Тиде – к своей четверке, за которую он, несмотря на тяготы военного времени и нехватку лошадей, по-прежнему упрямо держался. Песок в туфлях. Капитан Бронсар без умолку громко смеется, потом долго кашляет. Разговоры явно откладываются на после обеда. Прибрежная роща дышит Пруссией. Еле-еле течет река, старица Вислы, к которой лишь благодаря впадению Мотлавы возвращается некое подобие жизни. Солнце бережно освещает праздничные наряды. Невестки старика Тиде зябнут, отсвечивая розовым, ярко-зеленым, фиалково-голубым, и, наверное, не отказались бы от теплых вдовьих платков. Не исключено, что обилие вдовьего черного цвета, статная фигура майорши и величественно ковыляющего подле нее инвалида дали решающий толчок событию, которое, похоже, готовилось с самого начала. Едва процессия вышла из церкви, как над церковной площадью тучей взмыли в воздух обычно почти неподвижные чайки. Не голуби, нет, – на рыбачьих церквях живут чайки, а не голуби. Теперь же из камышей и прибрежной ряски, веером и поодиночке, наискось и пулей вверх, взлетают в воздух выпи, крачки, чирки. Куда-то разом исчезли все чомги. С крон прибрежных сосен неведомой силой поднимает в воздух воронье. Скворцы и дрозды, как по команде, покидают кладбища и палисадники возле беленых рыбацких хижин. Из кустов сирени и боярышника брызгают трясогузки, синицы, щеглы, малиновки и вообще все, кто там гнездится; целые облака воробьев с проводов и из сточных канав; ласточки с амбаров и из-под крыш – словом, все живое, что принято относить к семейству пернатых, взмывает ввысь, рассеивается, улетает стрелой и со свистом, едва завидев нарядный конверт с крестником-младенцем, уносится, постепенно образует черную, зловещую, рваную и мечущуюся по краям тучу, в которую без разбора сбиваются даже птицы, обычно друг друга избегающие: чайки и вороны, пара ястребов среди перепуганных певчих птах, а уж сороки, сороки!

И вот пять сотен птиц, не считая воробьев, темной массой мечутся где-то между людьми и солнцем, пять сотен птиц то и дело отбрасывают на торжественную процессию и на крестника – виновника торжества – тревожную тень, полную значения и смысла.

И пять сотен птиц – ибо кто же считает воробьев? – способны, оказывается, привести гостей в замешательство, отчего они, от инвалида-учителя Лау до всего клана Тиде, все теснее жмутся друг к дружке и сперва молча, а потом все явственней бормоча и все пугливее поглядывая на небо, прибавляют шагу, причем задние напирают на передних, и постепенно переходят на бодрую рысцу. Август Шпонагель спотыкается о сосновые корни. Между капитаном Бронсаром и пастором Блехом, который то ли просто робко воздевает руки к небу, то ли наспех обозначает профессиональный жест усмирения стихий, вклинивается, подхватив юбки, словно в ливень, исполинская фигура майорши и увлекает за собой всех – Гломмов и Кинаста с женой, Айке и вдову Кабус, Больхагена и чету Бузениц; даже инвалид Лау и его супруга на сносях, которая вскоре, но отнюдь не прежде срока, разродится здоровенькой девочкой, хоть и задыхаются, но поспевают за остальными; и только крестная мать, не выпуская из сильных рук крестника-младенца в слегка сбившемся конверте, мало-помалу отстает и самой последней достигает спасительных повозок-двоек и гордой четверной старика Тиде, что ждут их под первыми тополями проселочной дороги на Шивенхорст.

Кричал ли младенец? Нет, даже не хныкал, но и не спал при этом. Рассеялась ли черная туча из пяти сотен птиц и несчетного числа воробьев после того, как праздничный кортеж отнюдь не торжественно, а спешно, чтобы не сказать стремглав, тронулся восвояси? Нет, она долго еще беспокойно кружила над ленивой рекой: то нависала над Бонзаком, то стрелой проносилась над прибрежной рощей и дюнами, а потом растянулась широкой, подрагивающей полосой над противоположным берегом и обронила на болотистый луг ворону – мертвая птица долго еще выделялась на сочной мураве серым неподвижным пятном. Лишь когда повозки въехали в Шивенхорст, туча стала распадаться на различные породы и так, отрядами, возвращаться на церковную площадь и кладбище, в палисадники и под крыши амбаров, в прибрежный камыш и кусты сирени, на кроны сосен; но до самого вечера, когда гости, давно уже сыты и пьяны, грузно попирали локтями длинный праздничный стол, в разновеликих птичьих сердцах царило смятение: ибо пугалотворческий дух Эдуарда Амзеля дал о себе знать всем птицам, когда сам творец еще лежал в своем крестильном конверте. И с тех пор птицы об этом не забывали.

Десятая утренняя смена

Так кто-нибудь хочет знать, был все-таки Альбрехт Амзель, торговец и лейтенант запаса, евреем или нет? Уж вовсе без причины не стали бы, наверно, в Шивенхорсте, Айнлаге и Нойфере звать его «богатым жидом». А фамилия? Разве не типично еврейская? Что? Просто «дрозд» по-голландски? А в Средние века голландские переселенцы осушали тут долину Вислы? И принесли с собой всякие словечки, имена-фамилии и ветряные мельницы?

После того как Брауксель на протяжении уже отработанных утренних смен столько раз заверял, что А. Амзель не был евреем, – да вот же, дословно утверждал: «Разумеется, никаким жидом Амзель не был», – он теперь с тем же полным правом – ибо всякое происхождение есть понятие произвольное и условное – может смело заявить: «Разумеется, Альбрехт Амзель был евреем». Родом он из прусского Штаргарда, из давно осевшей семьи еврейского портного, но уже в юности, шестнадцатилетним пареньком, вынужден был, поскольку в родительском доме было семеро по лавкам, покинуть отчий кров и тронуться в сторону Шнайдемюля, Франкфурта-на-Одере, а потом и Берлина, чтобы четырнадцатью годами позднее, уже обращенным правоверным и зажиточным христианином, добраться – через Шнайдемюль, Нойштадт и Диршау – до устья Вислы. Тому самому «стежку», который сделал Шивенхорст деревней на реке, в ту пору, когда Альбрехт Амзель здесь столь выгодно обосновался, еще и года не стукнуло.

Итак, он открыл здесь свою лавку. А что еще ему здесь было открывать? Пел в церковном хоре. А почему ему не петь в хоре, когда у него такой баритон? Основал вместе с другими атлетический кружок и пуще всех прочих жителей был свято убежден, что он, Альбрехт Амзель, никакой не еврей, а фамилия Амзель происходит из голландского; сколько вон людей с фамилией Шпехт, что означает попросту «дятел», а знаменитый путешественник, исследователь Африки, так и вовсе был Нахтигаль{33}, то бишь «соловей», и только Адлер – «орел» – это уж точно еврейская фамилия, но никак не Амзель-дрозд: портновский сын четырнадцать лет весьма усердно предавался забвению своего происхождения и лишь между делом, попутно, но не менее успешно – сколачиванием своего правоверно-евангелического достатка.

А между тем в году одна тысяча девятьсот третьем некий молодой, но не по годам многоумный человек по имени Отто Вайнингер{34} написал книгу. Неповторимое это произведение называлось «Пол и характер», оно было издано в Вене и в Лейпциге и на протяжении шестисот страниц доказывало, что у женщины душа отсутствует. Так как тема эта во времена эмансипации оказалась весьма актуальной, в особенности же потому, что в тринадцатой главе сего неповторимого произведения – она называлась «Еврейство» – доказывалось, что, поелику евреи относятся к женской расе, то душа отсутствует и у евреев, книжная новинка, достигнув высоких, поистине головокружительных тиражей, стала неотъемлемым предметом семейного обихода даже в тех домах, где, кроме Библии, других книг отродясь не держали.

Так гениальное произведение Вайнингера очутилось и в доме Альбрехта Амзеля.

Возможно, торговец никогда бы и не раскрыл сей толстенный фолиант, знай он, что некий господин Пфенниг{35} вот-вот публично назовет Отто Вайнингера плагиатором. Ибо уже в году одна тысяча девятьсот шестом в свет вышла весьма злая брошюра, которая в грубой форме выдвигала обвинения против покойного Вайнингера – многомудрый молодой человек тем временем успел наложить на себя руки – и его коллеги Свободы{36}. Даже Зигмунд Фрейд, отозвавшийся о покойном Вайнингере как о «высокоодаренном юноше», сколь ни осуждал он недопустимый тон брошюры, не мог закрыть глаза на документально зафиксированный факт: главная идея Вайнингера – догадка о бисексуальности – была не оригинальна, ибо первым она осенила некоего господина Флиса{37}.

Итак, в полном неведении относительно всего этого, Альбрехт Амзель раскрыл книгу и прочел у Вайнингера (который посредством сноски не преминул мужественно сообщить, что и себя считает представителем еврейства), что у еврея, оказывается, нет души. Еврей не поет. Еврей не занимается спортом{38}. Еврей должен преодолеть в себе свое еврейство… Вот Альбрехт Амзель и стал оное в себе преодолевать, распевая в церковном хоре, основав атлетический кружок «Бонзак-1905», и не только основав, но еще и регулярно, в соответствующем костюме, становясь с сотоварищами в шеренгу, кувыркаясь на поперечных брусьях и на перекладине, прыгая в длину и в высоту, тренируясь в эстафетном беге и насаждая (опять-таки в качестве первопроходца и наперекор ретроградам) по обе стороны всех трех рукавов устья Вислы относительно новый тогда вид спорта – игру в лапту{39}.

Брауксель, который с полным знанием дела ведет сию хронику, подобно всем прочим сельским жителям здешних мест, так никогда и ничего не узнал бы ни о прусском городишке Штаргард, ни о закройщике – дедушке Эдуарда Амзеля, если бы Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, до конца держала язык за зубами. Много лет спустя после того рокового дня под Верденом она, однако, все же проболталась.

Молодой Амзель, о котором в дальнейшем, хотя и не без перерывов, и пойдет здесь речь, примчался из города к смертному одру своей матери, и та, не в силах более сопротивляться сахарной болезни, прошептала горячечными губами сыну на ухо:

– Ох, сыночек. Прости твоей бедной мамке. Амзель, папка твой, которого ты хоть и не знаешь, но который и вправду твой кровный отец, был, прости Господи, из обрезанных, как говорится. Смотри, как бы тебя на этом не прищучили, коли у них нынче с законами такие строгости.

Эдуард Амзель унаследовал во времена строгих законов{40} – которые, однако, на территории Вольного города Данцига еще не применялись – фамильное дело и состояние, дом и все имущество, среди которого имелась и полка с книгами: «Прусские короли», «Великие мужи Пруссии», «Старый Фриц», «Анекдоты», «Граф Шлиффен», «Хорал человеческий», «Фридрих и Катте», «Барбарина»{41} – и несравненное творение Отто Вайнингера, с которым Амзель, в отличие от других книг, постепенно утраченных и исчезнувших, впредь не разлучался. Он читал ее то и дело, хотя и на свой манер, читал и пометки на полях, оставленные рукой исправно певшего и занимавшегося спортом родителя, пронес книгу через все лихолетья и позаботился о том, чтобы она и сейчас лежала на столе у Браукселя, готовая открыться сегодня и в любую другую минуту: Вайнингер уже успел одарить автора этих строк не одним озарением. В конце концов, пугала создаются по образу и подобию человеческому.

Одиннадцатая утренняя смена

Волосы у Браукселя отрастают. Пишет ли он свою хронику или командует шахтой – они отрастают. Ест ли он или ходит, подремывает, дышит или задерживает дыхание, покуда утренняя смена заступает, а ночная, наоборот, кончает работу и воробьи возвещают новый день, – волосы растут. И даже когда парикмахер недрогнувшей рукой укорачивает Браукселю волосы в соответствии с его просьбой и прихотью, поскольку, видите ли, год идет к концу, – волосы продолжают расти прямо под ножницами. Когда-нибудь Брауксель, как и Вайнингер, умрет, но его волосы, равно как и ногти на руках и ногах, на какое-то время переживут своего обладателя – точно так же, как и данное пособие по конструированию эффективных птичьих пугал найдет себе читателей даже тогда, когда автора этих строк давно не будет на свете.

Итак, вчера речь зашла о строгих законах. Но во времена, о которых сегодня толкует наше только начинающееся повествование, законы пока что снисходительны и происхождение Амзеля вообще никак не карают; Лоттхен Амзель, урожденная Тиде, еще знать не знает об ужасной сахарной болезни; Альбрехт Амзель еще, «разумеется», вовсе никакой не еврей; Эдуард Амзель, тоже правоверный евангелический христианин, унаследовав от своей матери пышные, быстро отрастающие светло-рыжие волосы, увальнем-колобком слоняется среди сохнущих рыбацких сетей, сияя всеми своими веснушками, и смотрит на окружающий мир преимущественно сквозь ячеистую кисею сетей; не удивительно, что уже вскоре ему весь мир начинает видеться в косую мелкую клеточку, к тому же под конвоем бесчисленных жердин.

Птичьи пугала! Со всей определенностью здесь следует заявить: поначалу маленький Эдуард Амзель – а свое первое достойное упоминания пугало он соорудил пяти с половиной лет от роду – вовсе не имел намерения создавать именно птичьи пугала. Однако и местные жители, и проезжий народ – страховые агенты, стращавшие всех пожаром, коммивояжеры с образцами посевного зерна, крестьяне, возвращавшиеся от нотариуса, – все, кто наблюдал за мальчонкой, когда тот ставил на дамбе возле пристани свои причудливые фигуры, заставляя их трепетать на ветру, почему-то мыслили именно в этом направлении; покуда старик Криве так прямо и не сказал Герберту Кинасту:

– Слышь, сосед, глянь-ка, чего Амзелю его малец понастроил. Ни дать ни взять пугала огородные, честное слово!

Как и в день своих крестин, так и позже Эдуард Амзель ничего не имел против птиц; однако по обе стороны Вислы любая пернатая тварь, способная рассекать крыльями воздух или просто парить на ветру, не в состоянии была ужиться с продуктами его творчества, именуемыми в народе «птичьими пугалами». Продукты эти – а он создавал по штуке в день – никогда не повторяли друг друга. Изделие, которое он, вооружившись всего-навсего шаткой, да к тому же ущербной стремянкой и охапкой свежих ивовых веток, за каких-нибудь три часа работы сотворял вчера из полосатых штанов, некоего загадочного лоскута в крупную клетку, долженствующего изображать сюртук, и старой шляпы без полей, на следующее же утро безжалостно разбиралось, дабы из тех же реквизитов создать некий уникум другого рода и племени, пола и вероисповедания – но в любом случае нечто такое, от чего все птицы предпочитали держаться на расстоянии.

И хотя все эти преходящие сооружения всякий раз, несомненно, свидетельствовали о живейшей и неуемной фантазии автора, истинную силу изделиям Амзеля сообщала все же именно его неусыпная тяга к многосложностям реальной жизни: любознательный взгляд его беспокойных глазенок над пухлыми щечками неизменно и цепко выхватывал из гущи бытия какую-то одну деталь, которая и придавала художественному продукту окончательную убедительность и функциональную действенность птичьего пугала. Они, эти изделия, отличались от общепринятых и традиционных пугал, что в изобилии населяли окрестные сады, поля и огороды, не только формально, но и по силе воздействия: ибо если всякое другое пугало производило на птичий мир лишь скромный, малозаметный и почти не поддающийся учету эффект, то творения Амзеля, созданные не для устрашения и вообще без всякой видимой цели, способны были посеять среди пернатых настоящую панику.

Пугала его казались живыми, да они и были живыми, стоило чуть подольше на них посмотреть хотя бы в процессе их сотворения или в виде торса, когда он их разбирал, – в них все дышало жизнью! Вот они несутся взапуски по дамбе, бегут, машут, грозят кому-то, нападают, бьют, кого-то приветствуют на том берегу или, подхваченные ветром, парят в воздухе, ведут беседы с солнцем, благословляют реку и рыб в реке, пересчитывают тополя, обгоняют облака, обламывают маковки колоколен, хотят переправиться на небо, взять на абордаж паром, преследуют, шлют проклятья – ибо это не какие-нибудь анонимные фигуры, они всегда кого-то обозначают: рыбака Иоганна Ликфетта, пастора Блеха, снова и снова, в бессчетных вариантах, паромщика Криве – рот разинут, башка набекрень, – Бронсара, инспектора Хаберланда и вообще всякого, кого только не носит на себе плоская, как стол, пойма Вислы. Даже мосластая майорша фон Анкум, хотя ее имение-развалюха было в далеком Кляйн-Цюндере и на пароме она позировала крайне редко, и та в виде гигантской ведьмы утвердилась на шивенхорстской дамбе и отпугивала не только птиц, но и детей.

А несколько позже, когда Эдуард Амзель пошел в школу, настал черед господина Ольшевского, молодого учителя начальной сельской школы в Никельсвальде – в Шивенхорсте своей школы не было, – столбенеть от удивления, когда самый веснушчатый его ученик водрузил своего наставника в виде птичьего пугала на самой большой дамбе по правую руку от устья. На самом гребне дамбы, среди девяти покореженных ветром сосен, Амзель установил фигуру учительского двойника, для пущей наглядности положив к его ногам, под самые мыски его парусиновых туфель, всю плоскую, как сковородка, Большую пойму Вислы до самого Ногата, а сверх того – всю песчаную косу вплоть до неприступных башен города Данцига, до холмов и лесов за городом, а вдобавок еще и реку от устья до самого горизонта, и открытое море вплоть до смутно угадывающегося полуострова Хела, включая корабли, что бросили якорь на рейде.

Двенадцатая утренняя смена

Год близится к концу. Странное окончание для года, поскольку из-за берлинского кризиса{42} и новоявленной берлинской стены на Новый год разрешено запускать только осветительные ракеты, а петарды – ни под каким видом. К тому же здесь, в федеральной земле Нижняя Саксония, только что схоронили Хинриха Копфа{43}, прирожденного отца нашего края, – одной причиной больше, чтобы не запускать в новогоднюю полночь искрометные хлопушки-шутихи. По согласованию с производственным комитетом Брауксель заблаговременно распорядился вывесить на проходной и в здании конторы, а также на приемной площадке и на рудничном дворе объявления следующего содержания: «Всем рабочим и служащим фирмы "Брауксель и К°. Экспорт-импорт" рекомендуется, учитывая серьезность момента, отметить новогодний праздник без лишнего шума». Кроме того, автор этих строк, не удержавшись от соблазна самоцитирования, заказал в типографии на бумаге ручной выделки партию открыток, на которых с большим вкусом воспроизведено изречение: «Пугала создаются по образу и подобию человеческому», кои открытки в качестве новогоднего привета он и разослал клиентам и деловым партнерам.

Первый школьный год Эдуарду Амзелю пришлось осиливать в одиночку. Сдобный колобок, усеянный веснушками, он был один такой на обе деревни, и притом каждый день на виду, – немудрено, что ему выпала роль мальчика для битья. Какие бы игры ни затевало местное юношество, он принимал в них непременное участие, а вернее, его непременно делали их участником. Правда, хотя малыш Амзель и плакал, когда ватага мальчишек затаскивала его в крапивные заросли, что за сараем у Фольхерта, или, привязав трухлявыми, провонявшими дегтем веревками к столбу, в том же сарае подвергала его пусть не слишком изощренным, но все равно мучительным «пыткам», – однако сквозь слезы, которые, как известно, сообщают нашему зрению хотя и расплывчатую, но все же на редкость истинную и точную оптику, его серо-зеленые, заплывшие пухлым детским жирком глазки не упускали случая подметить, оценить и ухватить типичные движения и жесты мучителей. И вот два-три дня спустя после очередных колотушек – не исключено, что на десять ударов среди прочих ругательств и обидных кличек приходилось и одно не обязательно с пониманием смысла выкрикнутое словечко «абрашка!», – та же самая сцена избиения совершалась еще раз в прибрежном лесу, в дюнах или прямо на вылизанном прибоем песке, воссозданная в многорукой свистопляске одного-единственного пугала.

Этим регулярным колотушкам, равно как и их последующему художественному воспроизведению, положил конец Вальтер Матерн. Именно он, хотя некоторое время и лупил Амзеля вместе со всеми и даже, не слишком, правда, вникая в смысл, пустил в оборот кличку «абрашка», в один прекрасный день – возможно, вспомнив обнаруженное им накануне на морском берегу, хотя и растрепанное ветром, но яростное, дикое, свирепо размахивающее вокруг себя кулачищами, не совсем даже на него похожее, а как бы воспроизводящее его в девятикратном умножении пугало, – вдруг посреди драки опустил руки, дал им, так сказать, на промежуток в пять ударов остыть и одуматься, после чего принялся лупить снова: но теперь уже не малышу Амзелю надо было сжиматься и прятать голову от этих расходившихся кулаков, теперь удары сыпались на оставшихся мучителей Амзеля, и Вальтер Матерн наносил их с таким остервенением, так истово поскрипывая зубами, что он долго еще молотил кулаками теплый летний воздух за сараем Фольхерта, прежде чем понял, что никого, кроме изумленно вылупившегося на него Амзеля, вокруг не осталось.