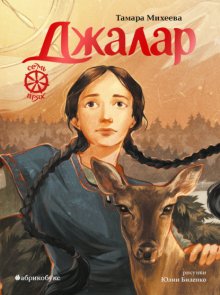

Семь прях. Книга 6. Джалар бесплатное чтение

Художник Юлия Биленко

© Михеева Т. В., 2023

© Биленко Ю. С., 2023

© ООО «Издательство «Абрикос», 2024

Джалар

Вот о чем была ее история.

О том, где и как найти свою свободу.

Это и ваша история. Каждого из вас.

Шеннон Макгвайр. В каждом сердце дверь

Кто же такие пряхи, спросите вы, и, пожалуй, это будет ключевой вопрос нашего курса. В чем их сила, в чем опасность этой силы и для чего они вообще появляются? Может ли мир жить себе спокойненько без них? В принципе да, конечно, может, многие и живут, и вроде бы неплохо. Но тогда возникает вопрос: откуда же ткачам брать нити, чтобы ткать полотно мира, правда? Вот об этом мы и будем с вами рассуждать на наших лекциях и практических занятиях, и, конечно, раз уж вы попали именно на мой семинар, каждый из вас попробует и прясть, и ткать. Ведь бывает так, что мы живем и сами не знаем о себе главного, не знаем, кто мы.

Из лекции преподавателя ШДиМ С. И. Алехина

Старуха сидела за прялкой. Это была величественная и красивая старуха, ее лицо напоминало маску, вырезанную из темного дерева. Тяжелый узел седых волос на затылке будто бы заставлял ее держать спину прямо, не горбиться. Позади горел в каменном круге огонь, и иногда старуха запускала в него руку, черпала жар и пристраивала его на лопаску вместо шерсти. Старуха сердито тянула нить, нервно стучала ногой.

Одна девчачья глупость и гордость – и рухнет целый мир, а ведь она вложила в него столько труда! Уговор есть уговор: одна девушка в год и повиновение, главное – их чертово повиновение. Без вопросов, без сомнений. И вдруг одна задумалась и усомнилась. И прыгнула за борт. Нарушила договор из-за своей дурацкой гордости! Это было так… невыносимо, так неправильно, что даже король не решался несколько месяцев прийти сюда, в храм Семипряха, и рассказать, что нужна новая канута. Глупый, испуганный мальчишка! Надо было сразу бежать к ней!

Бог Семипрях не прощает такого.

Он будет ждать свою жертву.

Что же делать теперь ей, его жрице?

Нить натянулась, лопнула, свилась змейкой, обожгла руку. Старуха зашипела яростно, но больше от досады – боли она давно не чувствовала. Зато, пока соединяла нить, поняла: надо найти другую. Но суэкские девочки не подойдут, о нет, тут нужна сильная, ровня этой Кьяре, которая умудрилась все испортить. Одна испортила, а другая поправит, заткнет собой дыру, и Сэук выстоит, и она, его пряха, будет дальше жить здесь и прясть свою нить. Только где же найти такую, как Кьяра, в каких мирах?

Старуха зачерпнула огня в ладонь, покрутила между пальцев, но на лопаску не пристроила, бросила обратно. Миров много, и сильных девочек в них не меньше. Но сначала надо отыскать трещинку, дырочку, крохотную брешь в полотне мира, и уж тогда-то жрица Семипряха сможет умилостивить своего грозного бога.

Часть первая

Дом Рыси

Быть отцом такого сильного существа – значит учиться смирению. Как будто ты – лишь тоненький проводок для чего-то более значительного.

Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет

Анык

Лес ровно дышал во сне. Чуть уловимо вздрагивали кроны, как ресницы спящего ребенка, когда он увидит что-то удивительное по ту сторону Яви. Стволы деревьев будто сдвигались на зиму ближе в надежде согреться. Тхока говорила: «Это стражи Нави выставляют свои караулы, стерегут зиму, не ходи меж стволов зимою». Но Джалар думает по-своему. Никто не сторожит Навь, не нужны ей стражи, незачем выставлять караулы. Здесь, в тысячелетнем лесу, Навь сама по себе гуляет, и никто ей не указ.

Задумавшись, Джалар сделала неловкое движение, левая лыжа зацепила правую, Джалар покачнулась, чуть не упала, но успела прижать ладонь к сосне. Выдохнула. Почувствовала сонное дыхание дерева, сняла варежку и погладила по шершавой коре.

– Спи, спи до весны. Добрых снов, сильных корней, здоровых веток.

Она почувствовала ответное бормотание сосны и двинулась дальше.

Лес простирался во все стороны, слишком огромный и древний, чтобы можно было изучить его тайны. И когда Джалар слышала, как какой-нибудь охотник хвалился: «Я знаю его лучше своей рукавицы!» – ей становилось смешно.

Лучше своей рукавицы? О, светлая Явь! Даже Тхока так не скажет, даже сам Тэмулгэн, отец Джалар, а уж он исходил этот лес от хребта Двух братьев до озера Далеко. Спроси его: сколько камней в Олонге? Он и то ответит, не ошибется. Но лес… Лес – другое дело, никто не знает этот лес достаточно хорошо. Никто не знает даже его границ. Да это и невозможно. Ведь он меняется – каждый день.

Джалар разложила сено возле сосен. Холодный год, суровая зима. Оленихи отощали, их видят у деревень. На исходе времени Лося двух, с перерезанным горлом, притащил Анык. Долго похвалялся, что они его подпустили на расстояние вытянутой руки. Джалар шила и плакала беззвучно. Доверчивые они, голодные. Кого угодно подпустишь, если снег в два метра и под ледяной коркой. Что этому Аныку, есть нечего? С голоду умирает? Анык говорил и говорил и посматривал в ее темный угол, потом все же не выдержал, сказал с обидой:

– Джалар, что ты там сидишь, выйди, полюбуйся, какая охота в наших лесах.

Джалар не смогла стерпеть, выскочила из дома, закрыв заплаканное лицо ладонями. Перебежала через двор, звездный шатер сиял над нею, но она ничего не видела, не хотела видеть. В глазах стояли окровавленные оленихи, их тела. Она помнила их, она их знала. Их запах, влагу их глаз, тепло их шерсти. Конечно, это не могли быть те самые оленихи, но, может, это их дети или дети их детей.

Она возненавидела Аныка. Возненавидела тут же, хотя еще вчера краснела, стоило ему зайти в дом, и радовалась, когда отец хвалил его. Но все изменилось сейчас. Она его ненавидела. Ненавидела так яростно, что не могла себя остановить.

На следующий день Анык шел пьяный из гостей и у самого своего порога упал, а встать уже не смог. Замерз.

Отец ничего не сказал тогда, хоть и пришел с прощания чернее весенней земли, а Тхока, как узнала о смерти Аныка, схватила Джалар за косу, потащила в баню, заставила натопить так, что щеки ломило, и драила Джалар, и веником била, и выла, и песни пела, и шептала что-то, но Джалар уже не понимала что. Она плыла в горячем сне между древесных стволов, плыла прямо в руки Нави, что стояла на опушке рядом с двумя оленихами, но принимать ее не хотела, и стоило Джалар подойти, как ее отталкивали сильные руки.

Когда она очнулась, отец подвел ее к стогу сена, сказал:

– Перетаскаешь вдоль оленьей тропы, что на пятом перекате начинается. И чтобы ни слова от тебя не слышал, пока весь стог олени не съедят.

В тот же день Джалар набила мешок сеном, приладила его на спину, надела лыжи и пошла к Олонге.

Все знают, как хотел Тэмулгэн, лучший охотник Края, дочь. У него было трое сыновей, но они уехали, разлетелись по большим городам, чужим народам. Кто учился, кто женился, кто работал. Никого не осталось в родном Краю. И не дождешься, когда приедут. Пятеро внуков у него, а он так редко видит их, что путается в именах и возрастах. Как-то неправильно растил он сыновей. У соседей вон дети на месте, все при деле, а его Севруджи, хороший мальчик… Приезжали важные люди, сказали «очень умный, надо учиться». И забрали их первенца. Тэмулгэн не хотел, ругался. Что делать человеку из Края в большом мире? Но Тхока уговорила. Все мечтала, что он станет ученым, как дед, и вернется в Край. Но Севруджи не вернулся и остальных за собой переманил. Сначала они приезжали, проведывали, но давно уже никто не бывал у них, и письма пишут так редко, и идут эти письма так долго, что с тоски подохнешь, пока дождешься. Тхока с Такун плачут, думают, что-то случилось, но он-то понимает: неблагодарные мальчишки, разлетелись – и дела им нет до отчего дома, до бабки с матерью.

И когда не старая еще Такун родила ему дочь, он возблагодарил небо и землю. Он назвал ее Джалар – «соль земли», «основа», «опора». Имя это никому не нравилось, казалось чужим, странным, хотя на самом деле было исконно здешним, просто очень древним, забытым. Соседи недоумевали, хмурились, но Тхока кивнула, довольная, и сказала:

– Это имя всегда будет ей защитой, как сама земля под ногами.

Такун согласилась. Она была счастлива, что родила не еще одного сына, а долгожданную дочь. Потому что, как бы ни любила она своих мальчиков, Тэмулгэн знал, что жена мечтала о дочери. Куда денется дочь? Никуда. Будет им на старость утешение и подмога. До старости еще далеко, ну да и Джалар еще маленькая, бестолковая. Носится по лесам, разговаривает с Олонгой, да вот еще чует он в дочери неведомую ему силу, страшную, неукротимую. Тэмулгэн погладил амулет на шее, вспомнив беднягу Аныка. Страшно, страшно думать об этом!

Но еще страшнее вспоминать, как они сами чуть не потеряли Джалар. Давно. Лет шесть уже прошло, не меньше. Сколько ей было тогда? Наверное, девять. Да, точно, летом Джалар исполнилось девять, а зимой это все и случилось. Он вместе с дочерью пошел на старое пастбище. И зачем он вообще поехал туда? Что он там забыл? Сейчас и не вспомнить.

Они уже возвращались, короткий зимний день тихонько клонился к вечеру, но солнце было еще веселое, и Тэмулгэн не сильно оглядывался на дочь, тем более что лыжня накатана. Перед поворотом на пятый перекат Олонги он долго ждал ее, успел замерзнуть лицом и пальцами ног. Даже крикнул:

– Джалар!

Она ответила, и он понял, что она еще далековато, но все равно поехал дальше. Даже подумал, что хорошая наука будет девчонке, пусть не отстает от отца в лесу. Опять, поди, засмотрелась на белок или с деревьями разговаривала, выведывала их зимние сны. У самой деревни остановился опять, ждал, сердился, кричал. Но лес молчал, укрытый снегом и морозом. Тэмулгэн в растерянности вытер вспотевший вдруг лоб. Быстро доехал до дома.

– Джалар где? – спросила Такун, а Тхока подняла на него темные глаза.

– Едет, где ей быть. Отстала, поди, опять на белку засмотрелась, – проворчал Тэмулгэн, но сердце уже заворочалось беспокойно.

– Что ж ты не подождал? – ахнула Такун, но он сверкнул глазами, и она замолчала.

Но кто эту чертову бабу переупрямит? Молча шубу накинула, платок повязала и вышла из избы. Тэмулгэн выругался и, переодевшись в сухое и теплое, побежал следом.

Они искали ее вдвоем и всей деревней, искали до самого заката, оранжевого, спелого, и искали еще полночи, пока были силы. Тхока готовила булсу и чукурун – кормить тех, кто приходил из леса и качал головой на ее немой вопрос; они извели четверть запасов на зиму. Джалар не нашли даже к утру. Тэмулгэн рвал на себе волосы и выл на бледную утреннюю луну, как волк. Такун превратилась в камень. И только Тхока твердила:

– Вернется, вернется моя рысечка, вот увидите, вернется!

Люди отводили глаза.

Но Тхока оказалась права, и к исходу второго дня Джалар вышла на холм, что над деревней. Ее увидела Кинка, соседка, и завизжала. Тэмулгэн до сих пор помнит, как оборвалось его сердце от этого визга, как расталкивал он столпившихся соседей, как взбежал на холм, как подхватил рухнувшую ему в руки дочь и понес ее, тяжелую в промерзлой задубевшей шубе, и как все расступались и смотрели на них. Будто чудо невозможно просто как чудо, как что-то хорошее и от Яви, будто чудо, спасение – всегда дело рук Нави! Ему было наплевать, что они думают. Все, что он хотел, – чтобы Джалар была здорова, чтобы была прежней: ласковой и веселой. Чтобы Навь не подкинула ему в облике дочери подменыша – каменного ребенка лесных духов. Джалар парили в бане, мазали барсучьим жиром, отогревали булсой. Она была уставшей, но прежней. Только, может быть, чуть тише стала, чуть задумчивее. И вот наконец Тхока спросила:

– Как же тебе удалось это, рысечка моя?

Джалар тогда улыбнулась, Тэмулгэн помнит. Она улыбнулась и сказала:

– Я заблудилась. Там лыжня вильнула, и я почему-то свернула. Я не сразу поняла, что не туда еду. А потом вдруг вечер…

Она замолчала. Пережитый страх стоял в этом молчании.

Она ехала и ехала вперед, все не решаясь крикнуть отца. Он рассердится, это точно. Он не любит, когда она маленькая, когда она слабая. Он говорит, что слабым тут не выжить, в этих лесах. Лес всегда был ее другом. Но Навь… Навь никому не друг. А ночь – время Нави. Джалар поняла, что не видит, куда едет, слишком поздно. Она остановилась и крикнула. И услышала такую тишину в ответ, что сразу оглохла. Это с ней бывало и раньше – внезапная глухота, она никому про это не говорила. Знала, что слух вернется через какое-то время, стало быть, и тревожить родных нет смысла. Джалар оглянулась – лыжня смыкалась в точку у стены леса. Ничего знакомого, никаких примет, которые рассказали бы, куда ехать.

– Я не могла далеко уйти, – сказала Джалар вслух, твердо и громко, как понравилось бы отцу. – Я не могла далеко уйти. Я рядом с домом, надо просто найти свою лыжню.

Она развернулась и поехала обратно. Снег светился в темноте, но ночь наступила безлунная и беззвездная, хмурая.

«Хорошо, – подумала Джалар, – это хорошо: значит, не так холодно».

Пальцев ног она не чувствовала уже давно. «Надо остановиться, – поняла Джалар. – Мне не выбраться отсюда ночью. Надо дождаться утра».

Сама эта мысль была такой страшной, что даже внутри головы стало холодно. Джалар сошла с лыжни, добралась до раскидистой лиственницы, нырнула под ее ветки и только тогда отстегнула лыжи. Снег был такой глубокий, что можно провалиться по пояс и не выбраться уже никогда. Здесь, под лиственницей, его было меньше. Джалар походила, пытаясь прогнать сон. Она знала, что спать нельзя, ни в коем случае нельзя. Уснешь – и Навь утащит тебя навсегда, даже имени не спросит. Джалар пошарила по своим карманам. Нашла старый сухарь – наверное, он лежит здесь с прошлой зимы – и шкурки от сала, которые мама попросила положить синичкам в кормушку, а она забыла. Джалар сжевала их по одной, потом сгрызла сухарь. Она не хотела есть, но надеялась, что еда хоть чуть-чуть согреет ее.

Ночь шла дальше, катилась, ворочалась в снежной постели леса. Джалар ничего не слышала, но чувствовала ее дыхание, жар ее ледяного тела рядом с собой. Стоит только замереть – и тебя сцапают. И не важно кто: волки, холод или Навь. Джалар ходила вокруг лиственницы, тихонько пела, пока не охрипла, потом сжалась в комочек, охватила колени руками. Она раскачивалась, выла, ей было так холодно и страшно, что она готова была уже сама позвать Навь, лишь бы все закончилось поскорее. Потом все-таки уснула. Во сне увидела маму. Та гладила ее по голове и шептала: «Дождаться утра, тебе нужно только дождаться утра, родная. Утро совсем близко».

Но Джалар уже уходила. Она уже протянула Нави руку, думая, что это мама.

И тогда они пришли.

Их было двое.

Они ткнулись носами ей в плечо и висок, лизнули щеки шершавыми языками. Потом одна легла ей в ноги, другая под бок. Сквозь заиндевевшие ресницы Джалар видела их гладкие спины, чуткие уши, влажные, нежные глаза, которые были прекраснее всех звезд. Она чувствовала их терпкий запах, звериный, теплый. Она хотела обхватить одну за шею, ту, что грела сейчас ее ноги, но олениха вывернулась из-под руки и положила голову ей на живот. Джалар всхлипнула и заснула снова.

На рассвете оленихи поднялись и выбрались из-под лиственницы. Джалар еле-еле встала, чувствуя тяжесть закоченевших ног, нацепила лыжи и пошла следом. Оленихи ждали ее, поглядывали, кивали изящными головами. У Джалар почти не двигались руки, она шла очень медленно, но старалась не отставать. Она не знала, куда ее ведут, но остаться одной еще и на следующую ночь не хотелось. Когда солнце перекатилось через зенит, Джалар поняла, что глухота прошла, ей слышалось, что ее зовут по имени, но не было сил крикнуть в ответ. Да и кто может звать? Кто поверит, что девятилетняя девочка смогла пережить ночь в лесу одна, без огня, теплых шкур, без еды, без булсы, без всего того, что берут с собой опытные охотники, если идут на волков и ясно, что придется ночевать в лесу?

Джалар шла. Лыжи мешали, от усталости она не могла сосредоточиться на плавности движения, но снять их было бы самоубийством, и она продолжала идти, падать на поворотах и спусках и все-таки брести вслед за оленихами. Наконец они остановились. Джалар тяжело оперлась на них, обняла за шеи. Она поняла, куда ее вывели, узнала это место. Осталось только подняться на пригорок, и внизу будет деревня, дом, родители. Ночь уже кралась за Джалар по пятам. Надо спешить. Она погладила одну олениху, вторую, заглянула им в глаза.

«Спасибо», – прошептала она.

Джалар рассказала это отцу, маме, бабушке и всем тем, кто набился в их избу послушать. Тэмулгэн схватил два мешка с сеном и унес в лес, разбросал его по всей лыжне, на которую, как ему казалось, свернула Джалар. Он хотел найти лиственницу, что стала для его дочери домом на страшную ночь, и поблагодарить, он бы каждую ветку облил самыми густыми сливками с медом, но не нашел и подумал, что девочка могла и обознаться в темноте и вовсе не лиственница то была, да и какая разница? Ее спас лес. Лес послал ей олених, а не волков, лес помог, вывел к людям. Вернул домой, не подменил, вернул живую и здоровую. Тэмулгэн напоил самой ядреной булсой корни священной сосны с рысьим ликом, что росла на Яви-горе, обнял ее и поблагодарил от всего сердца.

И когда он смотрел теперь на свою взрослеющую дочь, то думал: пусть сгинет каждый, кто обидит ее, хоть человек то будет, хоть зверь. Тогда ему казалось, что никого он так не любил в жизни, как Джалар. Он перестал охотиться на оленей, бил теперь только кабанов и зайцев, медведей и волков. В деревне крутили пальцем у виска. Тхока ворчала, и даже Такун вздыхала красноречиво, скучая по оленьей похлебке. Но он помнил цепочку узких следов на холме, и он не забудет.

Анык был пришлым в деревне и мог не знать эту давнюю историю. А все же зря он убил олених и притащил их Джалар хвастаться.

Олонга

Джалар шла к реке, которая, как мать, взрастила ее на своих берегах, вынянчила в своих ладонях. Даже лютый мороз не может сковать буйную Олонгу льдом. Она то весело бежала, еле прикрывая каменное дно, то разливалась длинными дремотными плёсами, закручивалась глубокими омутами. То вдруг пряталась – уходила под землю, ныряла под скалы; то выпрыгивала на поверхность снова, звенела перекатами и невысокими водопадами. Она будто вобрала в себя все реки мира, как ребенок вбирает черты родителей, бабушек и дедушек, весь свой род. А может, это она была праматерью всех рек, все они вышли из нее, растеклись по земле.

Олонга рождалась в горах, но не было человека ни здесь, в Краю, ни за горами, кто дошел до истока и мог похвалиться, что точно знает, где она берет начало. Джалар казалось, что поэтому в ее реке столько силы. Ведь и у людей дети появляются на свет втайне, только мать с отцом да лойманка знают, что пришло время новому человеку. И всю первую луну молчат об этом. Когда мать рожала Джалар, лойманки не было, Олонга разлилась тогда после дождей так, что Вира не смогла вернуться из заречного леса в деревню. Сидела на том берегу со своими травами и песни пела. Правда, слов песен не было слышно из-за грохота воды. Так что обошлись без нее. Да и зачем Джалар лойманка, когда у нее такая бабушка? Она сильнее любой лойманки. И песен в ее сердце не меньше.

Чуть ниже деревни, где выросла Джалар, Олонга впадала в озеро Щучье, длинное, вытянутое, со множеством крохотных, как родинки, островов. На них жили люди Дома Щуки. Сильное речное течение не сразу растворялось в тишине озера и несло лодки еще долго. Джалар всегда казалось, что Олонга и не кончается в Щучьем, а прячется ненадолго, чтобы потом вырваться из него и понестись дальше, к следующему озеру – Самалу. Оно было больше Щучьего, по берегам его раскинулись луга с веселыми березовыми и сосновыми перелесками и пастбища. Здесь селились люди Дома Лося. А между Щучьим и Самалом – дети Дома Утки. Семья Джалар была из Дома Рыси. С людьми Лосиного Дома они дружили, а вот с Утками и Щуками бывало по-разному.

Джалар приходила на берег Олонги каждую свободную минуту. Она не строила пирамидок из плоских камней, как делали все в деревне, когда просили духов реки помочь им в каком-нибудь сложном деле, она не обвязывала стволы лиственниц на берегу разноцветными лентами. Все это ни к чему. У нее с Олонгой был свой язык.

Джалар опустила руку в реку, и та обняла ее пальцы, заворковала, замурлыкала. Джалар тихонько засмеялась, зачерпнула воды, умыла лицо. Зима была еще крепкой, еще не скоро праздник Жарминах, когда Явь с Навью станут равны, будут водить хороводы, мериться силами, и Навь отступит на время, затаится, уснет. Обычно по воде в реке Джалар и понимала, что скоро зиме конец. Вода будто шептала об этом, становилась особенного вкуса. Брат Севруджи говорил, что весной высоко-высоко в горах начинают таять ледники, талая вода бежит в Олонгу и меняет вкус ее вод. Но Джалар знает: река просто радуется, что скоро весна, что проснутся ее рыбы, что расцветут по берегам калужницы и незабудки, что сосны накроют ее золотой пыльцой, как покрывалом, что солнце будет пускать блики…

Джалар поворачивала руку в воде то так, то эдак, перебирая пальцами речные струи, точно струны, и течение замедлялось, будто не хотело с ней расставаться, оплетало ее кисть и каждый палец, река заворачивала воронку вокруг руки Джалар, водила хоровод. Река любила эту девочку с глазами цвета дикого меда, радостно играла с ней, отдыхая от своих важных дел.

Тэмулгэн шел проверять силки на снежных перепелок, когда увидел, что дочь присела у воды на корточки, опустила обе руки в реку и слегка покачивается, рисуя на воде круги, и та то поднимается, то опускается, послушная ее движениям. И вдруг он понял, отчетливо понял, глядя украдкой на дочь, на ее разговор со строптивой рекой, которая отвечает, слушает и слушается, – он понял с удивительной ясностью, что Джалар, его Джалар – даже не просто лойманка, а лойманка такой силы, каких не было в их краях многие века, о них только и осталось что память в старых песнях.

«Все-таки подменили, – с тоской подумал Тэмулгэн о той давней зимней ночи. – Духи леса подменили ее тогда, влили в нее силу, а я, старый дурак, и не заметил». Ему больно было смотреть на это, горько думать о том, что он упустил своего последнего и самого любимого ребенка, не разглядел ее силы. Деревне нужна лойманка. Она принимает роды, провожает умирающих, она лечит и заговаривает страхи, она помогает. Но лойманка есть лойманка. Она может выйти замуж и нарожать детей, но все равно не будет принадлежать ни отцу, ни матери, ни мужу, ни детям. Лойманка нужна всем, а потому – сама по себе. За ее спиной всегда стоит Навь.

«Еще не поздно все исправить, – подумал Тэмулгэн. – Она ребенок, она сама не знает своей силы, она сидит тут и разговаривает с дикой рекой, которую не может сковать мороз самой глубокой зимы, она играет с ней, как со щенком, повелевает ее водами и не боится. Не боится, потому что не ведает. Можно все исправить. Надо отправить ее к Севруджи, поживет в большом городе, поубавится ее сила. А потом вернется – и сразу выдать замуж». Он вспомнил Аныка и передернул плечами. Половина времени Лося прошла с его смерти, а все никак не забыть.

Тэмулгэн еще немного посмотрел на дочь, но, так и не окликнув ее, пошел домой.

Он разложил на печи́ тяжелые от мокрого снега рукавицы, осмотрелся. Тхоки в избе не было. Значит, самое время рассказать о своем решении Такун. Тэмулгэн опасался говорить о задуманном при матери. Вдруг ей не понравится его идея? И тогда можно сколько угодно бить кулаком по столу, сколько угодно кричать – старую Тхоку не сдвинешь с места. Вдруг его полоснула мысль: а ведь кто-то говорил ему, что Тхока была лойманкой, давно, до его рождения, но почему-то бросила это дело. «Глупости, бабьи сплетни», – подумал тогда Тэмулгэн, но сейчас отмахнуться не получалось. Передается эта сила по наследству? Всегда только девочкам? Ведь за самим собой он не замечал ничего такого, разве что таежного зверя бьет без промаха, но мало, что ли, в Краю удачливых охотников? Да и сыновья его тоже самые обычные люди, а что умные очень, так тут Такун молодец, заставляла их учиться, не разрешала пропускать школу и всегда просила его привезти из города книги. Что он знает обо всем этом, о силе? Если его мать была лойманка, то должны же найтись подтверждения тому? У Виры, женщины приятной, но не очень уж умной, да и болтливой к тому же, юбка вышита особыми узорами, а к поясу привязаны разные мешочки, одни ду́хи знают, что она там носит, еще у нее есть маленький бубен с погремушками, она танцует с ним на Жарминахе и невестиных гонках…

Тэмулгэн бросился к Тхокиному сундуку, открыл, стал перебирать одежду. Она пахла какой-то травой, остро, пряно. Все в сундуке было самым обычным: вышитые полотенца, платья, берестяная коробочка с бусинами для волос…

– Ищешь что-то? – осторожно спросила Такун.

Она месила тесто и поглядывала на мужа с той минуты, как он зашел в дом и застыл на пороге, но не спрашивала – чего под руку лезть? Сам скажет, если надо будет.

Тэмулгэн опустил крышку сундука, сел. Что на него нашло? Какая вообще разница, была ли Тхока лойманкой? Даже если была, что ж тут плохого? Лойманок все уважают, чего он всполошился? Разве плохо, что и их единственная дочь ею будет? Но вопреки здравому рассудку сердце его сдавила острая, настоящая боль. Он схватился за грудь. Такун бросила тесто, метнулась к нему, вернулась, наскоро вытерла руки полотенцем и опять подбежала, подхватила за плечи.

– Что с тобой? Что?

Она заглядывала ему в глаза и пыталась понять, чем помочь, но он только мычал, уже не от боли в сердце, которая так же резко отпустила, как и началась, а потому что понял, что нет, нельзя становиться Джалар лойманкой, потому что не от Яви это будет и не к добру, она уже была один раз на пороге смерти, и кто знает, что она там увидела, что с собой оттуда принесла? Опять всплыло перед ним лицо Аныка.

Тэмулгэн неловко слез с сундука, обнял жену, то есть, скорее, встряхнул, чтобы она успокоилась и сосредоточилась, почувствовала серьезность разговора.

– Такун, я хочу отправить Джалар учиться в город.

– Что?

– Пусть повидает мир. Поживет у кого-нибудь из мальчиков, пусть у Севруджи, у него своих детей нет, вот пусть и позаботится о сестренке.

– Нет! – вскрикнула Такун, будто ее ударили. – Что ты? Зачем?

– А почему нет? Мальчиков наших мы выучили, хорошими людьми они стали…

– Да какая муха тебя укусила? – Такун вырвалась из его рук, но к тесту не вернулась: нельзя месить тесто, когда дух неспокоен, так и всю семью отравить недолго. Стояла близко, уперев руки в бока. – Разве мало ей нашей школы? Зачем девочке вся эта наука? Да и маленькая она еще.

– Она не маленькая. В этом году ей бежать невестины гонки, Такун, – начал Тэмулгэн, и вдруг ему стало так обидно и так страшно, что судьба уже стоит за их спинами и грозит чем-то непоправимым, а он не в силах даже понять, чем именно. Он совсем по-детски шмыгнул носом. Ему хотелось плакать.

Такун в ужасе смотрела на него. Он снова положил ей руки на плечи.

– Подменили ее, – проговорил Тэмулгэн, еле ворочая языком. – Тогда, той ночью. Мы думали: оленихи спасли, не дали замерзнуть. Только нет, подменили ее нам, наделили лойманской силой, нешуточной, настоящей. А что взамен за эту силу попросили, кто знает?

– Что ты такое говоришь! – возмутилась Такун и хотела оттолкнуть от себя мужа, но он держал крепко. – Ты кислой булсы опился?

– Она сидит там и с рекой разговаривает. А река – знаешь что? Река ей отвечает. Поднимается и опускается, хороводы вокруг ее руки водит, как котенок ластится.

– Девочка просто любит воду!

– Помнишь Аныка, Такун?

Такун вздрогнула и отодвинулась. На этот раз Тэмулгэн не стал ее удерживать.

– Всегда помни, – сказал он и пошел в угол, где стояла самопрялка Тхоки. Она жаловалась: что-то там у нее надломилось, надо бы починить. За такой работой ему всегда хорошо думалось.

Обида Такун

Джалар стояла у стола, по-птичьи уперев одну ногу в колено другой, резала морковь тонкими длинными полосками, как научила ее Тхока. Толстая коса змеилась по спине. Огонь в очаге высветил округлую щеку, тень от ресниц на ней казалась особенно длинной. Джалар была погружена в работу, не напевала, не болтала с матерью, будто не замечала, что та тоже здесь, по другую сторону стола, смотрит на нее. О чем ты думаешь, голубка моя? О чем хмурятся твои тонкие темные брови, какие мысли тревожат, не дают легкой песне или веселой болтовне помочь нудной работе?

Такун смотрела на дочь. Вымоленное, выстраданное ее дитя. Что Тэмулгэн знает об этом? Ничего. Он мужчина, охотник, хозяин, его ли дело думать, как женщины вынашивают и рожают детей? Как молила она богов, заклинала духов: подарите мне дочь, подарите! Ту, что будет моим отражением, моим продолжением, ту, что будет рядом, я буду учить ее ставить булсу и печь хлеб, плести косы и вышивать, сажать овощи и собирать грибы. Мы будем одним целым, о дайте мне дочь, дайте! Не один кувшин жирных сливок вылила она в Олонгу, не одну курицу закопала под священной сосной.

С сыновьями было иначе. Они рождались сами по себе и с первой минуты принадлежали отцу, его миру охоты, оружия, огня. Нежные в младенчестве, ласковые, пока не научатся говорить как следует, они уходили от нее один за другим: любопытный Севруджи, дерзкий Лариску́н, насмешливый Атены́к. Вырастали, прорастали сквозь нее, и она улыбалась, радовалась, любовалась ими, гордилась. Было чем гордиться. Все трое вышли ладные да умные, все трое уехали учиться в далекие города да и застряли там, нашли свою судьбу – кто жену, кто работу. А ей ничего не осталось. Да по́лно, Такун, есть ли эти города? Может, все это Навь и твои мальчики растворились в ней?

Севруджи, первенец, – их с отцом гордость, Тхокин любимец, непохожий ни на кого в их семье лицом, зато упрямством был весь в отца, поэтому, может, жили они не очень ладно, и Такун часто думала, что потому он и уехал из дома так рано. Умный очень, вот и уехал. Увел его ум далеко-далёко, откуда письма не идут, птицы не долетают, только приезжают иногда чужие странные люди, шепчутся с Тхокой, и та кивает и особенно приветлива с такими гостями. Они же от Севруджи, ее ненаглядного Сереженьки! Так она его звала, говорила – в честь деда. Того самого, которого никто знать не знает, Тэмулгэн с первого дня сирота. Был, не был, пропал… Вот и Севруджи, ее маленький, ее солнечный, уехал и приезжает в гости все реже и реже, да и когда приезжает, будто телом здесь, а мыслями – там, далеко. Иногда приходят от него люди, приносят весточки, жив, мол, здоров, работает, да вот вам отрез на платья, вот матери серьги невероятной красоты, вот отцу рыболовные снасти, вот сестренке игрушки да книжки… Заботливый Севруджи, этого не отнять.

Ларискун с годами стал медленным и вязким, завел себе толстую красивую жену, она родила ему троих детей. Славная, шумная, веселая. Она писала Такун письма строго один раз в два месяца и раз в год присылала фото детей – двух внучек и внука. Письма часто скапливались на почте в ожидании оказии, терялись, а потом находились и приходили в маленькую деревню в самом сердце Края одной пачкой. Такун разбирала их по порядку и читала вечером Тэмулгэну и Тхоке. Получалась почти книга. Веселая жена Ларискуна умела интересно писать. Тэмулгэн всегда хмурился, когда слушал. Особенно сердился почему-то на младшего, на Атеныка.

– Что это за дело такое у него? Не пойму никак, мать.

– Ландшафтный дизайнер, – повторяла Такун снова и снова вызубренные слова. – Он парки красивые делает, сады людям. Чтобы деревья правильно росли и цветы.

– Будто они без него не знают, как расти! – громыхал Тэмулгэн. – Он умнее деревьев? Бабья работа!

Тэмулгэн сердился, что сыновья после учебы не вернулись домой. Но Такун их понимала: что им тут делать? В университетах не учат бить бе́лок и разделывать туши кабанов. Не для того их мальчики уехали, чтобы вернуться и прожить здесь, в глухом, далеком от всего мира Краю, свою жизнь.

Для этого – для Края, для дома, для их родительской старости – была рождена Джалар. Но с первой секунды жизни, еще в животе, Такун знала: им досталась непростая девочка. Всю беременность она видела яркие странные сны, сны, которые запоминаешь навеки; всю беременность ей слышались голоса, будто духи шептались за спиной. Она даже боялась, что потеряет ребенка, и пожаловалась как-то Тхоке. Но та улыбнулась, погладила взбухающий живот и сказала:

– Нет, она сильная, все с ней хорошо будет.

Такун не удивилась: она и сама чувствовала, что в этот раз Явь наградила ее дочерью, что уж говорить про Тхоку! Ведь она шестая лойманка в роду; лойманка, которая родила сына, одного только сына, а сама лойманить перестала, даже бубен свой куда-то дела, Такун никогда его не видела, хотя старики в деревне часто про него вспоминали, говорили, знатный был бубен: сделанный из кожи молодой медведицы, упавшей с обрыва в Саол-гон. Расписан он был красками из жгучей огонь-травы и медвежьей крови, и каждая линия в том рисунке значит больше, чем все книги больших городов, а стоило молодой Тхоке ударить в него крепкой своей ладонью, звон шел по всему Краю, разливались реки, вздрагивали деревья, сбрасывали вековой сон горы, куры начинали нестись, а рыбы – нереститься как сумасшедшие.

Сказка о лойманском бубне была любимой сказкой маленькой Такун.

«Почему же Тхока больше не ударяет в свой бубен?» – пытала она свою мать, но та не знала ответа.

Иногда Такун думала, что вышла замуж за Тэмулгэна не потому, что любила, и не потому, что он лучший охотник Края, красивый и удачливый – поймал ее на невестиных гонках, – а чтобы быть поближе к Тхоке, его матери.

Которая оказалась самой обычной женщиной. Она была доброй и терпеливой свекровью, хоть и ворчала порой, если Такун разбивала чашку или у нее пригорала каша. Зато без памяти любила внуков, нянчила их, баловала и даже в спорах с Тэмулгэном всегда вставала на сторону детей.

Такун смотрела на дочь. Что там выдумал Тэмулгэн и почему так боится, что дочь их родилась лойманкой? Ну родилась. Что ж тут такого? Радоваться надо, ведь это редкий дар, хороший дар – помогать людям, да и ясно же теперь, что никуда не сбежит, останется тут, рядом. Найдут ей хорошего мужа, умного и доброго, и будет она счастлива. А в город ей нельзя. Сгинет она там, пропадет. И как Тэмулгэн не понимает?

Такун вспомнила, как мечтала в детстве стать лойманкой, долго мечтала, до самого замужества и еще потом иногда. Как учила она травы, как старалась выпытать у Виры слова заговоров, в какое отчаяние приходила, понимая, что все впустую, нет в ней силы, только и умеет, что детей рожать да вкусные пироги печь.

«Ладно, посмотрим еще, как схлестнется твоя воля, муж мой, с волей твоей дочери. Та ведь если заупрямится, то никому ее не сломить, даже тебе».

Но вечером сели ужинать, и Тэмулгэн сказал, уткнувшись взглядом в тарелку:

– Тебе, дочка, надо в город поехать, у братьев пожить.

Тхока поперхнулась, Джалар посмотрела на отца удивленно, спросила осторожно:

– Зачем?

– Ну… город большой, красивый, может, понравится тебе.

Джалар посмотрела на маму, на бабушку. Отец ведь всегда был против городов! Сердился на братьев, что они там застряли, домой не едут. Такун незаметно пожала плечами, будто говоря: «Не знаю, что на него нашло, блажь какая-то, пройдет». Но заметила, что Тхока не нахмурилась, продолжает есть как ни в чем не бывало. Неужели Тэмулгэн уже поговорил с матерью, убедил ее?

– Почему ты меня прогоняешь? – спросила Джалар, и Такун еле сдержала вздох облегчения.

Тэмулгэн стукнул ложкой о тарелку.

– Не прогоняю я тебя! Вот надумала… Хочу, чтобы ты мир повидала, поучилась чему…

Джалар зажмурилась. Такун смотрела на дочь и думала яростно: «Ее мир – лес, река, Явь-гора, родовое дерево, деревня. Она умеет варить кашу и булсу, печь пироги, доить коров, ткать и вышивать, знает много песен, которые могут заговорить несильную боль, она может посадить и вырастить огород, нарубить дров, затопить баню, умеет веники вязать и теплые носки из шерсти, что сама спряла, умеет узнавать следы зверя и птицу по голосу, она и буквы знает, легко складывает их в слова! Чему ей учиться в городе? Зачем?»

– Поедешь, и все, – сказал отец.

И Джалар кивнула.

– Ладно, – сказала ее малышка, ее звездочка, радость ее. – Поеду.

– А потом вернешься, найдем тебе хорошего мужа, самого лучшего охотника выберу для тебя.

Джалар покраснела и быстро-быстро начала есть кашу. Ох! Уже и влюбилась? В кого же это?

Зажечь солнце

Шагал Лось, нес на рогах луну. Зашел он в Небесное озеро, что никогда не замерзает, не заметил Щуку, споткнулся и уронил луну в воду. Проглотила Щука луну, стала плавать с ней в животе, весну вынашивать. Пока плавает с луной в животе Щука по Небесному озеру, Лось по лесу бродит, ищет логово, где спит Рысь. Рысь спит, а под боком у нее зреет новое солнце. Крякнет Утка, выплюнет Щука луну, подхватит ее Лось на рога – тут и зиме конец. А пока – стоят ночи длинные, студеные, дни – короткие, морозные. Навь косы расплела, укрыла своими волосами все пастбища, все леса, все озера…

На Йолрун в доме Тэмулгэна и Такун, как всегда, собралось много народу. Пришли сестры Такун с детьми, пришли друзья Тэмулгэна, пришли все, кто по старой привычке считали Тхоку если не лойманкой, то женщиной мудрой и доброй, способной дать хороший совет и благословить наступающий круг. Пришел и сказитель Эркен, сын Салма. Достал тавур, запел. Все слушают его песни затаив дыхание – такой у него голос. Джалар нравились песни Эркена, и смотреть на него нравилось. Она бы еще послушала, но тут во дворе раздался хохот, потом стук в дверь, и вот в дом ворвались Сату, Мон и Шона. Все они были одеты в отцовы или дедовы шубы, вывернутые, как велит обычай, наизнанку, лица измазали золой, косы распустили. Быстро спели славу Щуке и хозяевам, бросили горсть зерна в печь и, получив в ответ угощение, позвали Джалар – ходить по домам, поздравлять с праздником, желать урожая и теплого лета.

– Возьмите и меня, – неожиданно встал Эркен, откладывая тавур.

Взрослые закричали, стали просить остаться, петь им еще, но Эркен засмеялся, а Тхока сказала:

– Что вы пристали к парню? Не старик ведь он – сидеть с нами всю ночь.

Джалар натянула старую шубу брата Севруджи (она всегда надевала ее на Йолрун), выскочила за подружками на крылечко, вдохнула жгучий морозный воздух, и почему-то стало жарко, звонко, радостно. Она засмеялась, оглянулась на Эркена и побежала через двор, не увидев, как ласково молодой сказитель смотрит ей вслед.

У дома Тэхе их встретили парни – красавчик Халан (лучший друг Аныка, они часто приходили к Тэмулгэну за советом, и Джалар хорошо его знала), Гармас (он лучше всех из мальчишек подражал голосам лесных птиц), застенчивый Чимек (сосед Джалар и ее дружок с самого раннего детства), а еще Лэгжин. Джалар не очень его любила, вечно он подшучивал над ней так, что она терялась: то ли побить его, то ли уйти и никогда больше не разговаривать. Но сейчас ведь Йолрун, большой праздник, солнце заново рождается, не будет Лэгжин ее задирать.

Он и не стал. Обняв одной рукой Шону, другой – Джалар, Лэгжин сказал весело:

– Побежали вокруг деревни? Кто отстанет – с того поцелуй победителю.

– А если сам отстанешь? – хмыкнула Мон. – Рискнешь меня поцеловать?

Все захохотали: Мон была быстрее и ловчее многих парней, да и рука у нее тяжелая.

– Он меня поцелует! – выкрикнул Халан, и все засмеялись еще громче. – Меня даже тебе, Мон, не обогнать!

Лэгжин залился краской, сузил глаза.

Джалар глянула украдкой на Эркена – тот сделал вид, что не слышит, но она чувствовала: это не так. Сердито сбросила руку Лэгжина. Может, он и не со зла, но мог бы быть повнимательнее к людям. Тем более к Эркену! Тем более в такую ночь!

– Кругом на рассвете пусть бежит кто хочет, – сказала она. – Сейчас время по домам ходить, огонь кормить.

– Тю! Мы уже всех обошли, самых красивых девушек собрали.

– Скучно, – подтвердил Халан. – Гадать пойдемте.

Джалар опять глянула на Эркена. Ей было немного неловко заниматься этой детской ерундой при нем. Но он только усмехнулся и сказал:

– Давайте. На перекресток?

– Нет, к Олонге, – испугавшись вдруг чего-то, сказала Джалар.

Их двоих мало кто слушал. Халан что-то шептал Шоне на ухо, и она смеялась в ответ, Тэхе поддразнивала Чимека, а Сату о чем-то спорила с Гармасом. Только Мон внимательно смотрела на Джалар и Эркена и наконец сказала нетерпеливо:

– С вами закоченеешь! А ну, кто выше всех заберется на сосну!

И первая бросилась к курятнику тетки Атхаки, рядом с которым росла могучая сосна.

– А ну стой! – крикнул Халан и вскарабкался на забор, подпрыгнул, уцепился за нижнюю ветку, подтянулся, сел верхом. Мон к этому времени только на крышу курятника забраться успела. Зато оттуда легко перескочила на сосну и начала карабкаться. Оставшиеся внизу заулюлюкали, а Халан, засмеявшись, полез следом.

– Хочешь, подсажу тебя? – спросил Эркен Джалар. И та кивнула. Очень уж ловко карабкалась Мон – все ближе и ближе к небесной тайге.

Эркен подошел к самому стволу, присел немного, чтобы Джалар с забора смогла встать ему на плечи, и медленно выпрямился. Джалар, как и Халан до нее, подтянулась и взобралась на ветку. Она на секунду прижалась к могучему стволу, а потом понеслась наверх. Под ее легкими ногами не гнулась ни одна ветка. Она перегнала запыхавшегося Халана, поравнялась с Мон.

– Все, – сказала та, – дальше уже опасно, совсем тонкие ветки. Куда ты, бешеная? Вернись, грохнешься!

– Еще чуть-чуть! – пообещала Джалар, поднимаясь еще на один ярус. Ветки и правда становились все тоньше, звезды ближе. Она добралась до самой макушки и замерла.

Казалось, небесная тайга протягивает ей руки, зовет к себе.

– Не дури, Джар! Спускайся! – крикнула откуда-то издалека-далёка Сату, но Джалар не слышала.

Круглая белая луна катилась по склону горы. Джалар смотрела на нее, стоя на самой верхней ветке из тех, что могли выдержать ее вес, и откуда-то знала, что это – ее последнее такое полнолуние: среди друзей, в мире и спокойствии. Будто неслышно подкралась к ней Навь и шепнула в самое ухо: «Грядет беда, большая беда, берегись, девочка, прячься».

Притихшая Джалар спустилась на землю – прямо в руки Эркена и Чимека. Ее тормошили, обнимали, что-то говорили, смеялись, но никто из друзей не мог пробить шарик пустоты, что подарил ей Йолрун там, под звездным небом.

– Что с тобой? – тревожно спросила Сату, но Джалар только головой помотала и жалобно улыбнулась.

А парни уже тянули их дальше: кропить молоком калитки дворов, кататься по чистому снегу, бить лед палками, выкрикивая имена предков и тем давая им понять, что о них тут, в Доме Рыси, не забывают… К ним прибились еще две или три ватаги парней и девушек, йолрунское веселье катилось по всему Краю, радостное, бурное, ведь новое солнце народится уже с рассветом. Джалар успокоилась и развеселилась. Мало ли что почудится на большой высоте и на холоде? Все это морок и навьи штучки, не стоит им поддаваться. И она веселилась со всеми, дерзко отвечала Лэгжину, прыгала в сугроб с Чимеком, хохотала над шутками Халана, просила Эркена спеть и подпевала, когда он согласился. Они, как того требует обычай, утащили с каждого двора по четыре полена и на рассвете добрели до родового дерева, зажгли костер – новое солнце. Вырезанная в стволе сосны морда праматери Рыси смотрела на них раскосыми глазами и, кажется, радовалась. Джалар было немного грустно, что Эркен не пошел с ними на костер, но это было и понятно: куда ему – в такую даль, через снег…

Брешь в полотне

Женщины Дома Рыси умеют не хуже мужчин охотиться, видеть в темноте, а еще ступать неслышно. Такун думала день, другой, третий. Она то торопила себя, опасаясь, что муж без ее ведома, тайком отправит Джалар в город, то выжидала, боясь сделать неверный шаг и все испортить. Но сегодня Такун резала на полосы мясо кабана и поняла четко и ясно: медлить больше нельзя. Йолрун прошел, зима на убыль идет, скоро вскроется водный путь, и тогда до города добраться быстрее и легче. Правда, нехорошее время сейчас, время Щуки, когда властвует Навь, все живые уязвимы и хрупки, дочь же ее – самая живая, самая огненная из всех знакомых ей людей. Ну да ничего, она же доброе дело замыслила, а не худое.

Чуть только все в доме уснули, Такун приподнялась на локте, посмотрела в спину спящего мужа и потихоньку выбралась из постели. С Тхокой она говорить не станет, мало ли, вдруг старуха согласна с сыном. Она к Неске пойдет, старой лойманке Дома Утки. Пусть та скажет ей, как заручиться поддержкой духов, как оставить при себе дочку. Еще раз оглянувшись на мужа, Такун оделась, взяла лыжи и вышла из дома.

Ветер кинулся ей в лицо. Он завьюживал вокруг ног опавшие и легкие лиственничные иголки, бросался и скулил, как щенок.

«Ничего, – думала Такун, – тебе меня не сбить, Навь. Ты ее забрать хочешь, через мужа пошла, подсказываешь ему дурное, неправильное, а он и рад. Но я не Тэмулгэн, я не мужчина, я мать, я чувствую ее, и я ее тебе не отдам. И этим чужим городам не отдам. Привяжу к себе, к дому, к Краю, никуда не пущу». Она задумалась, какой дорогой идти: озерной или лесной? Выбрала лесную: хоть лед и крепок, а все же на земле Такун было спокойнее. «Помнишь Аныка?» – спросил ее муж. Она помнит. Помнит и ни на миг не забывает. Именно тогда увидела Такун силу, что дана ее дочери, то могущество, которое затмит всех лойманок Края: и болтливую Виру с маленьким, будто игрушечным бубном, и неповоротливую унылую Неске, к которой она сейчас бежала за помощью, и старую-престарую лойманку Лосей, и саму Тхоку, которая притворяется, будто нет в ней никакой силы, вместо того чтобы обучить единственную внучку тайному ремеслу.

Такун злилась на Тхоку. Стоило Севруджи прислать к ней своих людей, и она, вздохнув и нахмурившись, выносила свою старую прялку из дома, уходила с приезжими в лес – и что они делали там, почему дома на самопрялке не пряли, что скрывали? Поди угадай! На памяти Такун таких чужаков было пятеро: три девочки, ровесницы или чуть помладше Джалар, а две других – молодые женщины. Обе красивые: высокие, стройные, одна – черноволосая, спокойная, уверенная в себе, вторая – светловолосая, улыбчивая и непоседливая. Каждая казалась Такун невестой Севруджи, но, пожив у них несколько дней и, судя по суровому лицу Тхоки, ничему не научившись, они исчезали, чтобы больше никогда не возвратиться. Такун было обидно, что чужих, пришлых Тхока готова учить, а родную внучку – нет. Будто считала ее совсем никчемной.

Неске была толстой и угрюмой. Никто, казалось, не любил ее, даже Дом Утки, из которого она родом и чьей лойманкой считалась. А так как была она одинокой, ни мужа, ни детей, ни братьев-сестер, то родичи ее и содержали, кормили, кто чем мог, шили одежду и обувь. Поговаривали, что она и не лойманка вовсе, а только притворяется, чтобы не умереть с голоду. Может, и так, но до лойманки Дома Лося Такун по земле за ночь не добраться, а вода – поди пойми ее, одобрит ли задуманное, страшно ступать на лед. Ехидной же Вире, лойманке родного Дома Рыси, да еще и вечно заигрывающей с Тэмулгэном, Такун не доверяла. Разболтает если не со зла, так по дурости.

Дверь открылась еще до того, как Такун занесла руку, чтобы постучать. Бесшумно открылась и будто от ветра, потому что Неске сидела на высокой кровати, спустив толстые ноги в шерстяных гетрах, и смотрела на гостью с какой-то отрешенной задумчивостью.

– Утке крякать, миру быть, – поприветствовала ее Такун и сразу развернула подарочек: кусок свежевзбитого масла, туесок с булсой, хлеб. Она думала еще взять дикого меда, но решила, что Неске и этого будет довольно.

Неске кивнула, поманила ее пухлой ладонью. Такун вдруг оробела, положила гостинец на плохо выскобленный, неопрятный стол и приблизилась.

– Что ты хочешь от Нави? – спросила Неске.

– Почему от Нави? – испугалась Такун. – У меня ничего худого на уме нет. Дочке своей хочу помочь. Она у меня младшенькая, поскребыш, а муж замыслил ее в город отправить учиться, только зачем? Ей бы жениха хорошего да деток малых.

– А-а-а-а-а-а… жениха, – зевнула Неске и стала медленно, кряхтя и охая, вставать с кровати. Такун хотела было помочь, но не решилась. – Жениха хорошего, конечно, у Нави не допросишься. Только сейчас ее время, что ж ты Жарминаха не дождалась? И с утра не пришла? От мужа хоронилась? Женихом, поди, и он хорошим был?

Такун вспыхнула. Какой бы слабосильной ни была Неске, а все ж она лойманка, надо ухо держать востро.

– Голову ему замутили, мужу моему, придурь в башку зашла, будто что-то грозит тут нашей девочке. Только что может ей грозить рядом с отцом да матерью, у сильной Рыси за пазухой? Щука да Лось, Рысь да Утка устерегут как-нибудь.

– Кто ж замутил?

– Откуда мне знать? К мужу в голову не залезешь.

Неске наконец сползла с кровати, сунула ноги в войлочные чуни, потопталась на месте, будто проверяя, выдержит ли ее пол ветхого домика.

– А ведь я тебя знаю, Такун, дочь Олага, жена Тэмулгэна. Что ж ты у матери мужа помощи не попросила? Или она с сыном заодно, а ты супротив двоих идти решилась?

Такун не сильно надеялась, что Неске не поймет, кто к ней пришел. Все-таки и Тэмулгэн, и Тхока известны на весь Край.

– Да не знает она ничего, а вмешивать ее не хочу.

– Боишься, – поняла Неске.

Такун и впрямь боялась. Боялась, что Тхока найдет такие слова, которые убедят ее, и она послушается, смирится и потеряет Джалар.

– Не мне тягаться с Тхокой, хоть она и зарыла свой бубен в сырую землю. Вот и хорошо, что ты ей ничего не сказала, может, теперь и получится.

Неске подошла к столу, отломила кусок от принесенного Такун хлеба, медленно прожевала, запила булсой.

– Вкусно, – крякнула. – Ну, я свое дело делать буду, а ты свое делай: сиди да о дочке думай, маленькую ее вспоминай, все, что хорошего было. Какая она у тебя?

Какая… вот вопрос. Высокая, тоненькая, словно веточка сосновая, и не смуглая, как все жители Края, а будто солнце позолотило – это, наверное, в деда, – и волосы не такие темные, коса густая, длинная, вокруг пояса можно ею обернуть, а глаза – светло-карие, как два речных камешка, такие встречаются иногда: если посмотреть сквозь них на свет, они вспыхивают желтым рысьим огнем…

– Моя, – выдохнула Такун, и почему-то намокли глаза.

– Смотри, есть еще время назад повертать, а как говорить начну, так уж все.

Такун молчала.

– Точно ли решила? Кабы хуже не сделать.

– Куда уж хуже… – вскинулась Такун, вспомнив холодные и вмиг ставшие чужими, неприятными мужнины глаза. – Делай, что должна.

Домой Такун возвращалась, будто пьяная. Шаталась, путалась в лыжах, падала. Хотелось петь во все горло. Чтобы не разозлить громкими звуками Навь, она смыкала рот, но песня вырывалась каким-то хихиканьем. Такун скользила по теням деревьев, пробиралась к дому, гадая, что подумает Тэмулгэн, если проснется, а ее не будет. Уже светлел край неба над дальним концом озера, уже свежел воздух. Долго же лойманила Неске! Ворчала, бурчала, пела, да все на непонятном, зверином будто бы языке. Такун сначала очень старалась, думала о дочери. Вспоминала, как она была крошечной, новорожденной, как сладко пахла молоком и травами, какая у нее была шелковая кожа, будто лепесток озерной кувшинки, как смешно она гулила, как первый раз улыбнулась, ухватив Такун за выбившуюся из косы прядь. Как малышкой, только-только научившейся ходить, она, переступая порог, всегда сначала трогала рукой землю, будто проверяя, можно ли ступить на нее, надежно ли держит, а в ветер раскидывала руки, словно хотела взлететь. Иногда Такун и впрямь боялась, что ветер подхватит дочку, тоненькую, легкую, и унесет на край земли. А когда говорить научилась, сколько всего было в ее болтовне! Будто она из воздуха пряла истории, на ходу придумывала такое, что и в голову не придет, будто сама Явь ей в уши эти сказки нашептывала. А спала плохо. Часто просыпалась по ночам, плакала, звала кого-то, и Тхока ее успокаивала, носила на руках, не подпуская Такун. Тхоку эти сны сильно тревожили, будто она что-то понимала про них и про Джалар, а поделиться не хотела, как Такун ее ни выспрашивала. Это было так обидно! Ведь она же мать, кому, как не ей, знать, что с ее дочерью, какими кошмарами мучает ее Навь.

А потом почему-то вспомнилось Такун, что за эту последнюю беременность потеряла она два зуба. Мальчишки и то по одному забрали, а эта, жадная, целых два. И еще ей никогда не нравилось имя, что дал дочери Тэмулгэн, – нездешнее, жаркое, пряное. Такун вздрогнула от этой дурной мысли, сложила указательные пальцы и прижала к губам. Нельзя сейчас думать так о дочери, ничего плохого думать нельзя, только любовь, только забота, ее дело – оградить свою девочку, уберечь, удержать возле себя, не дать раствориться в огромном злом мире, что простирается за Краем.

Она, наверное, задремала, потому что вместо дочериного лица вдруг возникло перед ней другое – желтое, иссохшее лицо старика в старинном камзоле. Поблескивала на шее металлическая пластинка на толстой цепочке, а длинные пальцы все унизаны были кольцами с драгоценными камнями, будто он король. Старик этот впивался глазами в Такун, вворачивался ей в голову и тянул из нее имя дочери. Он сидел на троне в огромном зале, стены которого были завешаны страшными картинами, а рядом с ним стоял человек, не старый, но седой, изможденный, в темном длинном плаще, – такими обычно рисуют колдунов в детских сказках. Он смотрел на Такун удивленно и сердито, будто не понимал, как она могла пойти на чудовищное это злодеяние. Так смотрел, что Такун тоже ужаснулась своему поступку, но не успела она начать привычно оправдываться, как оба старика растворились, а вместо них появилась величественная старуха в черном, как сердце Нави, плаще. Когда-то она была очень красивой и, наверное, могущественной. Но сейчас ее кожу испещрили глубокие морщины, а глаза выцвели, будто от усталости и горя. Старуха стояла около узкого окна, рядом с ней сама собою крутилась самопрялка и полыхал в открытом очаге огонь. Старуха что-то бормотала, но вдруг замолчала, глянула в глаза Такун, будто бы прямо здесь была, рядом. Она усмехнулась недобро и, словно решаясь на что-то важное, медленно остановила прялку. Блеснула на плаще старухи золотая пряжка в форме веретена, Такун вскрикнула и очнулась.

Неске храпела на своей кровати, туесок из-под булсы был пуст, размякло в тепле масло. Такун поднялась, потерла друг о дружку ладони, пытаясь взбодриться, сбросить морок. Полыхнуло в мозгу, разлилось по щекам румянцем – что она делает здесь, зачем пришла, почему не послушалась мужа, не попыталась понять? С чего взяла она, обычная женщина, что властна решать судьбу дочери? «Потому и решаю, что – дочь. Моя дочь!» И какая-то заноза, горькая, как вымоченная в полынной воде щепка, засела у Такун в сердце, и все следующие месяцы она то и дело спохватывалась, будто бы забыла сделать что-то важное, но что именно – не могла сообразить.

Весенняя дева

Воздух разнежился.

Джалар вышла из дома за дровами и замерла на пороге. За одну ночь состарилась зима, стала дряхлой, беспомощной. Небо укрывало Край серым тусклым светом, но это был особенный свет, свет, который скажет тому, кто умеет слушать: далеко-далеко, в Ладонях солнца, проснулась весна, и Явь заплетает ей косички. Скоро потеплеют сугробы, станут рыхлыми и матовыми, потом потемнеют и опадут. Сосульки – Навьи волосы – расплетутся капелью, убегут во влажную землю, прорастут травой. Время Щуки уходит.

Джалар отнесла дрова в дом, затопила печь. Мама, разливавшая парное молоко, спросила:

– Чего улыбаешься?

Но Джалар не смогла ответить, улыбка сама ползла на ее лицо: весна.

К вечеру за Джалар забежала Сату, позвала к Мон. Там уже собрались Нёна, Тэхе, Баярма, Айна и Шона. Сату взяла сладкий пирог, а Джалар – брусничное масло. У всех было приподнятое настроение, будто каждую ждало что-то радостное.

«А ведь в этом году нам уже бежать невестины гонки», – подумала Джалар и сама смутилась своих мыслей, покраснела, и Сату заметила, дотронулась до ее руки:

– Что ты?

– Нет, ничего.

Мама Мон налила девочкам травяного чая, сказала улыбчиво:

– Вы давайте-ка весеннюю деву выбирайте, ваш год нынче.

Девочки замерли на мгновение, в глазах каждой промелькнуло: наш год, наши невестины гонки. Потом они, как и Джалар минутой раньше, зарделись, постарались скрыть смущение: кто уткнулся в кружку с чаем, кто побольше пирога откусил, Тэхе захихикала, а Мон продолжила:

– И ведь правда. Джалар, будешь весенней девой?

– Я?

– Ну да.

– Почему я?

Никто не смог ответить, но вели себя подруги так, будто давно всё промеж собою решили и будто бы даже мысли не было, что будет кто-то другой. Джалар беспомощно посмотрела на Сату, та улыбнулась и сменила тему:

– Я только вам одним скажу, вы меня не выдавайте, ладно? Мы с Аюром сговорились на невестины гонки…

Ох и переполох тут поднялся! Даже мама Мон выглянула из-за занавески (у ее груди висел младший Монин брат) и недовольно шикнула на девочек. Они вроде бы и притихли, но говорили хором, почти не слушая друг друга, а спрашивали об одном и том же: неужели и правда сговорились?

Невестины гонки проводились через неделю после весеннего праздника Жарминаха. Весь Край собирался на большой поляне у Яви-горы. Незамужние девушки, надев самые красивые платья и бусы, выстраивались в ряд посередине, а те из мужчин, кто искал себе жену, сколько бы лет ему ни было, – у края поляны. Лойманки Края пели песни, а как только замолкали, девушки бросались бежать в лес, крича, как оленихи, мужчины же их догоняли, зажав в руке особую бусину – чу́ду. Догнав, мужчина должен был вплести свою чуду девушке в волосы, только тогда она считалась пойманной и обрученной с ним. Многие парни возвращались с невестиных гонок исцарапанные и искусанные, многие девушки вырывали с корнем прядь волос с бусиной и бросали на землю. Если же девушка в деревню возвращалась с чудой в волосах, то с этого дня считалась невестой того, кто ее поймал и чуду в волосы вплел.

Конечно, чаще всего родители жениха и невесты заранее сговаривались обо всем, и девушка знала, кто будет за ней гнаться, и если была не против, то не сильно-то и торопилась. Но ни один отец не мог заставить выйти замуж за того, кто не поймал и чуду в волосы не вплел.

Джалар бегала быстро. Она знала, что отец никогда не выдаст ее насильно, но все же хотела быть уверенной. Поэтому она изучила все потаенные местечки вокруг поляны. А вот Сату (ее Сату!) договорилась с Аюром!

У Джалар было много подружек: Нёна, Мон и Айна, Тэхе, Баярма и Шона. Они вместе учились в школе, вместе собирали травы и ягоды в лесу, вместе ловили рыбу и ходили на веслах до Дома Щуки. Кого-то Джалар любила больше, кого-то меньше, но не было для нее никого важнее Сату. Их дома́ стояли рядом, и с самого раннего детства Джалар, братья которой были слишком взрослые, чтобы замечать сестру, знала: у нее есть Сату. Смешливая, добрая, заботливая. Она умела развеселить, умела утешить.

Как они радовались этой любви! Нежная, веселая Сату и серьезный, такой надежный и ласковый Аюр – не было пары красивее, не было двух более подходящих друг другу людей! Пока лед не встал, каждый свободный день приплывал Аюр из своего Дома Лося, ходил под окнами Сату, будто голодный зверь, лишь бы увидеть хоть мельком. А сколько посланий передано через руки Джалар! Ничего удивительного, что оба они едва дождались первых невестиных гонок и сговорились за спинами родителей.

– Не отпустят тебя в Дом Лося, – сказала Шона. – Мой отец говорит, что твой подобрал тебе другого жениха.

– Пусть кого хочет подбирает! – вспыхнула Сату. – Я замуж только за Аюра пойду! Отец воле духов не станет перечить. Нас сама Явь сведет.

– Как же Явь, если вы сговорились с Аюром? Ты будешь поддаваться? А если кто другой успеет тебя поймать? Аюр неповоротливый, как медведь…

– Перестань, Шона, – мягко упрекнула ее Мон, но Сату не так просто было сбить с толку.

– Ты завидуешь мне, похоже, – едко сказала она. – Хочешь первой из всех нас выйти замуж? Или тебе мой Аюр приглянулся?

– Девочки, девочки, хватит! – взмолилась Джалар. – О чем вы спорить вздумали? Они любят друг друга, вот и пусть.

Тэхе поддержала ее:

– Давайте лучше подумаем, как Джалар на Жарминах нарядим! Мне отец белых лент привез.

– А я у бабушки нашла зеленое платье, старое, но красивое такое – Рысью клянусь, ничего лучше не видела, – подхватила Мон. – Она его откуда-то из города давным-давно привезла, все хранила, хранила… но, наверное, врет, что себе: она в него не влезла бы.

Мон открыла сундук, стала искать платье, а Джалар облегченно вздохнула и уже не спрашивала, почему подруги выбрали именно ее быть весенней девой. Пусть. Лишь бы больше не докучали Сату.

Возвращаясь домой, Джалар и Сату остановились между своими калитками и почти одновременно подняли головы. Там, в небесной тайге, зажглись огоньки деревень. Воздух снова стал по-зимнему звонким и ясным, подморозило лужи. Но это был уже воздух Яви.

– Как думаешь, Шона правда влюблена в Аюра? – сказала вдруг Сату.

– Да вот еще, – фыркнула Джалар. – Охота тебе об этом думать?

– Но что, если правда, Джар? Вдруг она расскажет о нас? Или помешает ему меня догнать?

Джалар улыбнулась:

– Помешать Аюру тебя догнать? Ты, Сату, похоже, совсем не знаешь своего жениха, сына Лося. Мне жаль Шону, если она встанет на его пути к тебе. Вряд ли у нее останется хоть одна целая косточка.

Они засмеялись. Потом Джалар спросила:

– Почему вы меня выбрали весенней девой? Может, лучше тебе быть? А то выйдешь замуж, и уже никогда не получится…

– Да и пусть, – пожала плечами Сату. – Мне и не хочется. И внимание к себе привлекать не хочется: вдруг и правда так красиво нарядите, что кому другому приглянусь, быстроногому.

Она внимательно посмотрела на Джалар.

– Ты среди нас самая… не знаю, как тебе объяснить, Джар, но, думаю, каждый мужчина хотел бы ввести тебя в свой дом женой. Ну, кроме, может быть, Аюра, – хмыкнула она.

Джалар нахмурилась. Вспомнила Аныка, попыталась представить, как было бы, если бы он не замерз зимой. Гнался бы он за ней на невестиных гонках? Потом мысль ее перескочила на Жарминах: Сату права, к весенней деве – самое пристальное внимание. Каждый год на этот праздник наряжают одну из тех девушек, кто впервые бежит невестины гонки. Ее ведут через всю деревню на берег озера, и там весенняя дева толстой веткой отмыкает воду – разбивает лед. Потом становится в центр хоровода, стучит палкой, будит землю; из своих рук угощает всех мужчин тивсами – печеньем в форме диких гусей: они первыми возвращаются в Край из теплых стран. В сумерках весенняя дева зажигает костер, сложенный заранее, и она же первой кормит его – бросает в огонь кусочки черемухового пирога, благодарит за пережитую зиму. Все любуются весенней девой, она в Жарминах – воплощение самой Яви. Поэтому на эту роль всегда выбирают самую умную и красивую. «Неужели я такая? – думала Джалар, когда они с Сату уже разошлись по домам. – Чем я краше Сату или Шоны? А Мон умнее меня, она даже хочет ехать в город, чтобы стать учительницей, как ее мама. Почему девочки выбрали меня?»

Но огоньки небесной тайги не могли дать ответа, они мерцали в глубокой черноте, не обращая на Джалар никакого внимания.

Шепот в толпе

Платье Мониной бабушки и правда было очень красиво, а может, Джалар просто шел этот глубокий зеленый. Поверх платья накинули рыжую лисью шубку, в волосы вплели керамические бусины, белые ленточки и крохотные бубенчики, они нежно звенели при каждом ее шаге. Тэмулгэн не мог отвести взгляда от дочери. Она шла впереди процессии девушек, поющих славу пробуждающейся Яви, робко улыбаясь, глядя перед собой, высоко подняв сосновую ветку, украшенную разноцветными лентами. Тэмулгэн любовался Джалар, и его распирало от гордости.

Его крошка, его Джалар – весенняя дева! И как же она хороша в этом платье цвета свежей хвои, как идут ей бусинки и бубенчики в волосах, и этот румянец, и взгляд, не робкий, нет, но прячущий радость жизни и гордость!

Люди вокруг охали и шептали:

– Вот кому-то достанется невеста!

– Да уж, на невестиных гонках за ней весь Край побежит! Даже те, кто и не думал раньше, вы гляньте только, какая красавица…

– Вот уж и впрямь Явь одарила так одарила!

И вдруг – хриплым карканьем, острым камнем совсем рядом с его ухом прозвучало:

– Нашли кого весенней девой нарядить. Подменыша!

Сердце Тэмулгэна ухнуло вниз, будто свалилось в пропасть. Он резко обернулся. Никого чужого, все свои, знакомые с детства, соседи, дети Рыси. Кто из них мог крикнуть такое? И голос… голос совсем незнакомый… Показалось, что мелькнуло в толпе и пропало лицо Аныка. Друг детства Лурад спросил вдруг:

– А твоя дочь не лойманка ли, а, Тэмулгэн?

– Уж больно хороша для лойманки, – засмеялись рядом.

– Так ее в детстве Навь своим молоком потчевала, от лютого мороза спасала, забыли?

И враз будто переменился шепот, из восторженного стал настороженным, и взгляды словно остекленели, нехорошо, недобро поблескивали. Тэмулгэн глянул на дочь, и ее улыбка вдруг показалась ему высокомерной, а красота – нездешней, неправильной, слишком уж совершенной. Зажал уши руками, зажмурился. Что с ним? Что с ними всеми? Ведь только что они любовались Джалар, желали ей лучшего жениха в Краю!

А шепот нарастал:

– Нашли кого наряжать…

– Что ж никто не подсказал им, глупым…

– Да разве можно такую – в весеннюю деву!

– Теперь заморозков не избежать иль еще какой напасти…

– Такая воду вскроет – вся рыба из озера уйдет…

– Ну так остановите ее!

– Как ты ее остановишь? Нельзя весенний ход прерывать, беды не оберешься!

– Тут непонятно, что страшнее…

Тэмулгэн не прерывал их. Солнце для него померкло и небо заволокло тучами, но он сцепил зубы и молчал. Он знал себя очень хорошо. Знал, что если обернется сейчас, увидит их лица, даст волю гневу, то беды точно не миновать: начнется драка, нарушится весенний ход, а дочь, такая красивая, такая гордая отведенной ей ролью… Она же ничего не поймет!

Он сделал вид, что не слышит злого шепота, не видит сердитых лиц соседей. Они столько лет молчали! Ни разу никто не сказал ему: «Что-то не так с твоей дочерью, Тэмулгэн!» Что ж они – сами не видели и вдруг прозрели? Увидели ее в наряде весенней девы и поняли? Может, позавидовали, потому что выбрали не их дочь? Или терпели из уважения к нему, к Тхоке? «Почему мама молчала? Она бы поняла, почуяла бы, если бы с Джалар было что-то не то». Он поискал глазами мать в толпе, но не нашел. Не увидев и Такун, он успокоил себя мыслью, что Тхока бы не прозевала лойманку в семье, а уж подменыша тем более, но принял твердое решение отправить дочь в город, к Севруджи, подальше от этого шепота, от косых взглядов.

Джалар высоко подняла ветку и со всей силы ударила об лед. Он пружинно толкнул ее обратно, заныло плечо, но она ударила еще и еще раз. Показалось, что люди недобро шепчутся, глядя на ее беспомощность. Тоскливо подумала: «Сильная Мон с первого раза бы разбила, надо было ее выбирать весенней девой». Ударила снова, посмотрела в даль озера. Там, где-то в его глубине, течет неостановимая Олонга, ее река. Быстрая, дерзкая, и никакой лед ей не страшен, никакая зима. «Помоги мне, реченька, разломай зиму, прогони Навь», – попросила Джалар и присела на корточки, склонилась над самой остекленевшей водой. Зажмурилась, представив, как Олонга помогает ей изнутри озера, выпрямилась и снова ударила веткой. Лед хрустнул, раскололся, брызнул фонтанчик свежей воды, закричали люди Рыси. Джалар с облегчением выдохнула. Она справилась. Она – и Олонга. Лойманка Вира забила в бубен, заиграл на свирели Эркен. Кто-то подхватил Джалар, вытащил в центр поляны, вокруг нее тут же заструился хоровод. Она стучала по земле сосновой веткой, будя Явь, в такт бубну и свирели, щеки ее пылали от свежего воздуха, от юного солнца, от полноты жизни и радости.

– Я возьму тебя в жены, Джалар! – крикнул вдруг Халан.

Джалар засмеялась. Увидела, как нахмурился ее сосед Лэгжин, как дернулся Гармас: и тот и другой уже разговаривали с ее отцом, спрашивали, не будет ли он против, если они поймают его дочь на невестиных гонках. Джалар было весело от их внимания, от их влюбленности. Она чувствовала себя сильной, живой, всеми любимой.

Ее отец, как самый уважаемый охотник Края (даром что больше не бьет оленей, его дом самый богатый, ружье – самое удачливое, а ноги – самые быстрые), вышел в центр поляны и провозгласил:

– Проводим Щуку, позовем Рысь! Поймаем солнце в сети, да будет весна быстрой, дружной и милостивой к нам, детям Рыси.

Он снял с плеча мешок и выпустил из него белку. Она была еще по-зимнему серой, но хвост уже начал рыжеть. Секунду зверек сидел, жмурясь на ярком свету, а потом юркнул между ног Тэмулгэна и бросился наутек, к лесу. Молодые неженатые мужчины, парни, мальчишки кинулись за ним, а женщины остались на поляне, подбадривали охотников криками и смехом.

– Эх, пустили бы меня, я бы вмиг эту белку поймала, – сказала Мон. Глаза ее азартно сверкали, а ноги, казалось, стоят на месте только благодаря усилию воли.

– Ой, Мон, тебе лишь бы наравне с парнями, – улыбнулась Нёна. – Как ты замуж пойдешь, не представляю! Кто будет в доме хозяин?

– Я, конечно, – расхохоталась Мон.

Она подбежала к отцу Эркена, что-то сказала ему, стянула с его плеча ружье, вскинула, замерла и выстрелила. С ближайшей сосны упала шишка, и тут же замелькал между веток беличий хвост, а парни заметались по лесу. Белку они потеряли из виду, а она оказалась неглупой, притаилась. Выстрел Мон спугнул ее, заставил бежать. Кто-то наконец заметил зверька, погоня продолжилась.

– Дуралеи, – хмыкнула Мон и вернула ружье отцу Эркена.

Пока мужчины ловили белку, женщины готовили сладкую кашу в огромном котле. Это было главное угощение на Жарминахе, и Джалар, как весенняя дева, помешивала ее длинной деревянной ложкой, подкидывала дрова в огонь. Прошло еще немного времени, каша уже была готова и начала остывать, а ловля белки-солнца продолжалась.

– Что-то долго они, – сказал кто-то из женщин недовольно.

– На этом Жарминахе всё долго, – услышала Джалар совсем рядом незнакомый скрипучий голос, но, когда обернулась, никого не увидела, кроме угрюмых, совсем не праздничных лиц.

«Им не нравится, что я – весенняя дева, – поняла вдруг Джалар. – Но почему? Вроде бы я никого не обижала, никому зла не желала… Может быть, и правда надо было наряжать Сату или Мон».

– Да уж, и лед еле разбила, и белку никак не поймать…

– Ну, такая уж весенняя дева у нас нынче.

«Да при чем тут я? – возмутилась Джалар, но промолчала. – Разве я ловлю белку?» Она поискала глазами Тхоку, но наткнулась взглядом на незнакомую старуху в темном плаще. Она не мигая смотрела на Джалар и шевелила пальцами, будто сыпала в рыхлый снег невидимые семена. Джалар шагнула ей навстречу, но тут раздался победный крик – «солнце» поймали. Гордый Халан прижимал к груди бьющуюся белку, смотрел на Джалар и смеялся, сверкая белоснежными зубами. Темные глаза сияли торжеством, на щеках играли ямочки. «Красивый», – будто впервые увидев его, подумала Джалар и улыбнулась в ответ.

К вечеру зажгли большие костры, парни и девушки прыгали через них парами, взявшись за руки, и Джалар казалось, не было парня, который не позвал бы ее. Сильная ладонь Халана, узкая – Чимека, скользкая от пота – Гармаса, по-девичьи мягкая – Лэгжина… Сквозь грохот и жар праздника Джалар то и дело натыкалась на ласковую улыбку Эркена, на одобрительный взгляд мамы, на хмурый – отца. Уже совсем стемнело, когда Джалар увидела, как Сату стоит, обнявшись с Аюром. Они спрятались за деревом и шептались о чем-то. И еще одна радостная яркая искра вспыхнула в ее сердце: хорошо смотреть на счастливых людей!

Невестины гонки

Эркен ходил, подволакивая левую ногу, будто она у него была длиннее правой. В детстве его дразнили мальчишки, а отец любил срывать на нем злость, скрывая тревогу за будущее сына: как он будет жить, если даже охотиться не может? Эркен прятался в зарослях черноплодной рябины у реки и плакал, пытаясь утихомирить обиду. Он очень любил отца, но хотел его ненавидеть. Так легче было перенести разочарование, окрики и насмешки. Там, на берегу реки, он жаловался Олонге на свою жизнь, там разговаривал с Рысью, и ему казалось, что и река, и праматерь рода ему отвечают.

Однажды, когда Эркену уже пришла пора жениться – но кто ж пойдет за такого хромого да жалкого, – его выследили мальчишки, хотели подразнить, но заслушались его причитаниями, которые были похожи больше на сказки, чем на жалобу. Они рассказали взрослым. Наступало время Лося, темное, тяжелое, медленное, а в Доме Рыси давно не рождалось сказителя, и отцы нескольких семейств пришли к Салму, попросили его: пусть Эркен готовится рассказывать сказки. Отец чуть не подавился кашей на медвежьем жиру, которую ел, и покосился на сына. Сам Эркен улыбнулся и кивнул. Он давно хотел поделиться с родичами историями, что нашептала ему река, но все стеснялся, да и случая не было.

Так хромоножка Эркен стал сказителем Дома Рыси, хоть и молодым, но всеми уважаемым человеком. Удача охотника изменчива и капризна, а сказитель будет до старости обеспечен. И он, и его семья. Многие родители девушек на выданье взглянули на Эркена по-другому, стали чаще наведываться в дом его отца, и дочерей с собой брали, но сам Эркен, казалось, был равнодушен ко всему, кроме своих песен.

Сейчас он шел от Яви-горы, сжимал толстую ветку. Он нашел ее у священной сосны Дома Рыси и не поверил своему счастью. Эта сосна росла выше всех других деревьев, цеплялась корнями за огромный белый камень, и хромому Эркену стоило больших трудов каждый раз подниматься до нее, тем более сейчас, когда снег подтаял, но еще не весь сошел, поэтому Эркен ходил туда, только когда очень уж нужно было. И впервые он брел по этой тропе не за песнями и сказками. А может – за лучшей песней в своей жизни. Он брел и думал, как объяснит сосне, что колет острым ножом его сердце, как заглянет в глаза Рыси – ее лик вырезан прямо в стволе, – как споет ей свою жалобную песню, такую жалобную, что даже камни вокруг заплачут! Но стоило ему подняться и упасть на колени перед сосной, больше от усталости, чем от благоговения, как взгляд его уперся в короткую толстую ветку. Сухая и звонкая, она будто ждала, когда он придет и заберет ее. Если бы Эркен был ребенком, он бы расплакался от счастья, облегчения и умиления. Но он взрослый – его ровесники уже третий год догоняют невест. Все, кроме него. Куда ему с такой ногой… Но священная сосна подарила ему ветку! Пусть он не сможет догнать ту, о которой болит его сердце, но он вырежет из ветки чуду и найдет способ рассказать Джалар о своих чувствах. Его сила в словах, а не в скорости.

Весь Край собрался у Яви-горы. Пришли высокие, широкоплечие парни из Дома Лося и их статные, красивые девушки. Дом Лося славится своим здоровьем, умением разговаривать с лесом, находить лучшие пастбища для своих коров и лучшие грибные места. Пришли люди из Дома Утки – шумные, веселые, они были не очень хороши собой, но добрые и дружные. Приплыли со своего острова дети Щуки – ловкие, умные, хитрые, узкокостные и светлокожие, они на все смотрели с прищуром, будто посмеивались над другими Домами, особенно над людьми из Дома Рыси, с которыми у них с давних пор не то чтобы вражда, а так, не-любовь да настороженность.

Дети Рыси на невестиных гонках всегда выступали хозяевами: до самого летнего солнцестояния желтоглазая охотница Рысь будет заправлять в Краю, ходить у колен Яви. Рыси варили угощение, приносили мясо куропаток, которые еще вчера летали, и кабанов, которые еще утром бегали; разливали булсу, собирали дрова на костры, устилали шелковыми шкурами бревна, чтобы было удобнее сидеть старикам, рассказывали детям и пугливым женщинам-Уткам охотничьи байки.

Но и все остальные Дома стремились показать себя. Степенные дети Лося разливали густые сливки, отрезали ломтями желтый домашний сыр, угощали пирогами с черемухой и медовыми шариками с кедровыми орешками и брусникой. Дети Щуки варили особую уху из рыбы трех видов, посмеивались над Утками – те не угощали, но приносили на невестины гонки сделанные за долгую зиму расписные горшки и блюда, деревянные фигурки, гребни, войлочные шапки и куртки. Щуки всегда над всеми посмеиваются, но у Уток было не протолкнуться: все женщины Края хотели полюбоваться на красоту и купить нужное в дом.

Джалар смотрела на всю эту праздничную суету, на Явь-гору, на хребет Двух братьев позади нее и лес, и голова у нее чуть-чуть кружилась от счастья, что она живет вот здесь – в самом красивом месте, среди добрых людей. Они стояли с подружками, переглядывались, стараясь скрыть волнение. Только Шона была мрачнее тучи, зыркала на Сату недобро. Джалар даже испугалась: как бы не подстроила чего. Но Сату беззаботно смеялась, то и дело приподнималась на цыпочки, чтобы из-за голов подруг увидеть среди людей Лося Аюра.

Вдруг к их кружку подошла лойманка Дома Утки, толстая Неске, и ласково погладила Джалар по голове. Было в этом жесте что-то странное, неправильное. Джалар посмотрела на нее удивленно: с чего вдруг эти нежности? Вспомнила, что Неске вроде бы видит наперед, что начертали человеку и Явь, и Навь. Стало не по себе. Что ждет ее на невестиных гонках? Давно на нее засматривались Гармас и Лэгжин, иногда шутили так, что уши у Джалар начинали полыхать, а иногда и норовили за руку ухватить. Но она была быстрее и ловчее их обоих, она не боялась, что они ее догонят. А еще Сату сказала, будто Чимек, в которого Баярма влюблена уже много лет, про нее, Джалар, расспрашивал. Только этого ей не хватало – ссориться с подругой из-за парня! А Халан после Жарминаха похвалялся, что именно он догонит дочь охотника Тэмулгэна, раз уж выбрали ее весенней девой, – это все слышали. И все знали: Халану всегда подавай все самое лучшее. «Да почему же я – лучшая? – снова подумала Джалар и тут же решила: – Сегодня мне придется бежать со всех ног. Не то чтобы я не хочу замуж… хочу, но как-нибудь потом. Сначала съезжу в город, поживу у Севруджи, как отец велит. Ужасно интересно, как там у них все…» Она встретилась взглядом с Эркеном, улыбнулась. Вот кто никогда не вздумает шутить с ней так по-дурацки, как Гармас или Лэгжин, или догонять только лишь потому, что выбрали ее весенней девой. Вот кто всегда поддержит доброй улыбкой или интересной историей. Эркен очень нравился Джалар. Ужасно несправедливо обошлась с ним Навь, ведь он такой красивый и добрый!

Она еще смотрела на Эркена, когда Вира ударила в крохотный бубен. Все девушки закричали по-оленьи, и Джалар закричала тоже. Все рванули с места, и Джалар рванула. Они неслись по весеннему, еще не просохшему лугу, весело переглядываясь с Сату и Мон, но Шона все еще сердито сверкала на подругу глазами, упрямо кусала губу. Ох, Шона! Зачем идти наперекор Яви, зачем мешать большой любви?

Босые пятки выбивали весеннюю воду из влажной земли, и Джалар радовалась ее холоду, ее свежести.

– Я на дереве спрячусь, – тяжело дыша, сказала вдруг Мон. – Не выдайте меня.

– Спрячешься? – удивилась Айна. – Зачем?

– Затем! – рявкнула Мон и покраснела. – Не бежит тот, кого я мужем назвать хочу.

И она свернула влево, к соснам.

Сату, Айна и Джалар переглянулись. Неужели Мон полюбила того, кто их младше?

– Как странно, – сказала Сату. – Мне всегда казалось, что Мон полюбит кого-то очень взрослого.

Шона усмехнулась. Она что-то знала, но расспрашивать никто не стал – мужчины, крича по-оленьи и улюлюкая, приближались. Девушки взвизгнули и бросились врассыпную.