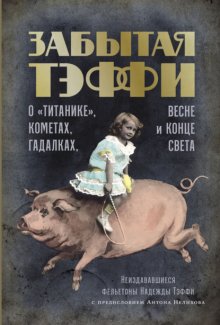

Забытая Тэффи. О «Титанике», кометах, гадалках, весне и конце света бесплатное чтение

Редактор-составитель: Антон Нелихов

Издатель: Павел Подкосов

Главный редактор: Татьяна Соловьёва

Руководитель проекта: Ирина Серёгина

Художественное оформление и макет: Юрий Буга

Ассистент редакции: Мария Короченская

Корректоры: Ольга Петрова, Наталья Федоровская

Верстка: Андрей Фоминов

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Предисловие. А. Нелихов, 2024

© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

Письма к читателю

В первом январском номере 1912 года газета «Биржевые ведомости» опубликовала большую анкету с ответами знаменитостей на вопрос, какой день был для них самым счастливым.

Ответов набралось с полсотни, и они получились потрясающе скучными. Казалось, люди отвечали не для праздничного выпуска газеты, а на экзамене или в суде.

«Счастье переживаемой минуты и есть высшее счастье», – написал присяжный поверенный, то есть юрист, Н. Карабчевский.

Директор николаевских судостроительных заводов И. С. Конгиссер ответил силлогизмом: у меня успех чередуется с неудачей, но в общей сложности успехов было больше, поэтому самым счастливым днем следует считать день рождения.

И так все.

Самым счастливым днем называли какие-то мелочи: получение медали, первый выход на сцену или открытие университета. Кто-то кокетничал: счастливейший день еще впереди. Н. К. Рерих декадентствовал и вспоминал про смерть.

С каждым ответом анкета теряла шарм, хотя в ней хватало громких имен: Репин, Маковский, Аверченко. Писатели вымученно острили. Увы, получалась та же казенность, разве что в кружевах красивых слов. Поэтесса Т. Л. Щепкина-Куперник рассказала, что ее счастливые дни очень разные, и сравнила их с рубинами страсти, изумрудами надежды и с переливающимися опалами «фантазий творчества»: «Много, много их… И играют всеми цветами радуги».

Среди тусклых ответов один был ярким, необычным и врезался в память. На фоне остальных он сверкал как сверхновая.

«Самый счастливый день моей жизни был тот, в который прорезался мой первый зуб». Почему? Потому что все вокруг радовались и поздравляли друг друга. «"Эге, – подумала я. – Очевидно, я рождена, чтобы приносить всему миру пользу и удовольствие".

Впоследствии эта ерунда уже ни разу не пришла мне в голову. Потому и день этот считаю в своей жизни самым счастливым».

И подпись: Тэффи[1].

В своих рассказах и фельетонах она тоже сильно отличалась от других писателей.

Свою литературную карьеру Надежда Александровна Лохвицкая, прославившаяся под псевдонимом Тэффи, начала поздно, почти в тридцать лет, когда развелась с мужем и, оставив ему троих детей, вернулась из провинции в Санкт-Петербург.

Лохвицкая происходила из интеллигентной, культурной семьи. Ее старшая сестра Мирра в те годы была в зените славы и считалась одной из самых популярных поэтесс, получала премии, печаталась в лучших журналах. Стихи Мирры были чувственными, часто эротическими – про бессмертные ласки и разбившиеся мечты.

Я бледнею, я таю, как воск от огня.

Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня.

Поклонники называли ее русской Сафо и воображали чуть ли не вакханкой, хотя она была серьезной дамой, матерью пятерых детей, большой домоседкой и еще, по словам критика, самой целомудренной замужней женщиной во всем Санкт-Петербурге[2].

Надежда Александровна, будущая Тэффи, без особого труда вошла в литературные круги, где вращалась ее сестра. В 1901 году она попробовала свои силы, тоже в поэзии. В журнале «Север» вышел небольшой стишок, подписанный «Надежда Лохвицкая». В нем всего восемь строк, в которые втиснуто сразу несколько штампов: строчка про свободу и борьбу, две строчки про разочарование, строчка, что жизнь прошла и «мечтать смешно». Поразительно, но стих не был ни сарказмом, ни пародией.

Потом Тэффи признавалась, что считает его скверным: «Когда я увидела первое свое произведение напечатанным, мне стало очень стыдно и неприятно. Все надеялась, что никто не прочтет»[3]. Вряд ли это кокетство. Ее романтические, лирические стихи критика и позже будет считать слабыми, а вот стихотворные пародии и фельетоны неизменно называть блестящими. Они стали изредка появляться на страницах журналов в том же 1901 году.

А в конце 1902 года Тэффи завязала сотрудничество с одной из крупнейших газет империи, носившей удивительно пресное название «Биржевые ведомости». Газета выходила в Санкт-Петербурге, была почтенной по возрасту и респектабельной по воззрениям, придерживалась умеренно либеральных взглядов. Императорскую власть и правительство, конечно, не критиковала, но регулярно печатала претензии к столичным и провинциальным властям. Для обывателя она была скучной. Даже ее фельетоны навевали тоску уже названиями. Все они были на очень серьезные темы: «Что читает народ?», «Работа интеллигента», «Нет денег на школы», «Феминизм в провинции», «Куда девались миллиарды?»

В октябре 1902 года газета решилась обновить редакционную политику. В ней появились иллюстрации и легкая рубрика «Картинки и разговоры» с историями о будничной жизни Петербурга, а в воскресных номерах стали печататься «подвальные», то есть помещенные внизу страницы, бойкие фельетоны.

В декабре Тэффи опубликовала в «Биржевых ведомостях» сатирический стих[4], а в январе 1903 года в газете начали выходить ее небольшие Письма к провинциалке. Они были чем-то средним между фельетоном и художественной миниатюрой.

Начало вышло скомканным. Тэффи писала письма от имени лирической героини – девицы Лили, которая с замечательной непосредственностью размышляет о столичной светской жизни.

Вероятно по недосмотру верстальщика, первое письмо вышло с подписью «Лили». Второе опубликовали тоже неверно, ошибившись в псевдониме – Теффи. И только третье – правильно: и Лили, и Тэффи, как, видимо, и задумывалось с самого начала.

Письма выходили в воскресных номерах, скоро Тэффи стала публиковать и фельетоны уже от своего имени. Писала на те же темы: художественные выставки, гадалки, погода, дачная жизнь, болтовня.

Фельетоны были легкими, живыми и неизменно ироничными, что выглядело внове. Юмора, тем более иронии, другим фельетонистам не хватало. Бывали сарказм, критика, насмешки, но ирония – нет. Этим фельетоны Тэффи заметно выделялись среди прочих. И еще они отличались прекрасной художественной отделкой.

К концу 1903 года Тэффи попробовала себя в коротеньких рассказах. Все в тех же «Биржевых ведомостях» вышел впоследствии ставший знаменитым рассказ «Выслужился»: как туповатый мальчик на побегушках подслушал совет торчать у хозяев на виду и стал мешать им постоянными визитами. Или рассказ «Уборка к празднику. (Из записок разведенного мужа)»: как мужчина не вынес генеральной уборки к Пасхе, когда вся квартира встала вверх ногами, и решил развестись с женой.

Тэффи расписалась. В «Биржевых ведомостях» регулярно выходили ее фельетоны и, реже, рассказы, путевые заметки, сатирические и романтические стихи.

Иногда она отдавала рукописи в другие редакции. Ее печатали крупный журнал «Нива», сатирические «Красный смех», «Зарницы», «Сигнал».

Была ли Тэффи знаменитой? Едва ли.

Примерно в те годы к ней заглянула Щепкина-Куперник (та самая, что дни счастья сравнивала с «рубинами страсти») и едко написала о ее бедности и неустроенности: жила Тэффи где-то на Лиговке, «в более чем скромных меблированных комнатах», из дивана торчали мочало и конский волос, а на столе в бумаге лежал очень «по-студенчески» скромный обед – сыр, масло, колбаса[5]. А Тэффи между тем уже было хорошо за тридцать.

Следующим ее шагом к славе стала газета «Новая жизнь» – недолгий совместный проект большевиков и декадентов, которым руководил В. И. Ленин. Тэффи опубликовала в том числе злободневное стихотворение «Пчелки». Оно про пчелок, которые трудятся без остановки, но однажды видят бал, где трутни веселятся в сшитых пчелками роскошных нарядах, и пчелки все-все понимают. Ночью они принимаются делать длинное красное полотнище – «кровавое знамя свободы».

Тэффи вспоминала, что «Пчелок» читали на сходках и митингах. Левизна и протест были модными.

Когда первая русская революция затихла, Тэффи продолжила печатать рассказы и фельетоны, в основном в тех же «Биржевых ведомостях». Недолгое время писала рецензии на книги в газете «Речь». Опубликовала несколько коротеньких юмористических пьес.

Небольшую, буквально на десять минут, пьеску «Круг любви, или История одного яблока» ставили во многих городах. В ней говорилось, как менялось представление о любви. Вначале о любви рассуждают обезьяны и самец сокрушается, что не может выказать любовь иначе, чем вилянием хвоста. Затем на сцену выходит рыцарь и ругается, что из-за любви прекрасной дамы должен отправляться на подвиги.

Прославилась миниатюра благодаря сценке, где поэт-декадент признается в любви к козе:

Молчите… Все равно… Я знаю – вы коза…

Но ваши гордые и властные глаза

Легендою цветут нездешней красоты…

Позволите ли мне вам говорить на ты?[6]

Возвращается все опять к обезьянам.

Широкой известности все это по-прежнему не приносило. В 1909 году Тэффи признавалась, что за восемь лет «ничем не выдвинулась» и на своем творчестве ничего толком не зарабатывает[7]. Вскоре после этого она получила предложение стать штатным фельетонистом московской газеты «Русское слово».

«Русское слово» было популярнейшей газетой, выходило стотысячными тиражами, а в 1917 году первым в России преодолело тираж в миллион штук. От других оно отличалось прекрасной публицистикой и замечательным литературным отделом. «Русское слово» печатало новые стихи и рассказы Бальмонта, Куприна, Горького, Бунина, и даже Л. Н. Толстой опубликовал здесь огромный очерк «О Шекспире и о драме».

При этом газета оставалась крепким информационным изданием, с большим штатом корреспондентов. Ее редактор В. Дорошевич говорил, что «Русскому слову» надо в каждом городе найти человека, готового для него писать. Отделения газеты работали в Лондоне, Берлине, Париже, Токио. Поток телеграмм и телефонных звонков был таким огромным, что московский телеграф открыл специальное отделение для «Русского слова»[8]. Информация газеты порой опережала официальные сообщения агентств.

По убеждениям газета считалась либеральной: умеренно-патриотической и умеренно-оппозиционной, а в общем старалась стоять на позициях здравого смысла. Или, по словам конкурентов, подлаживалась под настроение толпы. В отличие от большинства газет, «Русское слово» не только рассказывало, что происходит в стране и мире, но и объясняло происходящее. Такое было внове, и популярность «Русского слова» росла. Вместе с ней росла популярность тех, кто здесь печатался. Блок как-то подсчитал, что один его стих в «Русском слове» прочитает минимум 2,5 миллиона человек[9]. Вряд ли он ошибался.

И карьера Тэффи выстрелила как из пушки. В «Русском слове» она печатала фельетоны в среднем раз в неделю, иногда больше, иногда брала отпуск. Ее тексты привлекали живым языком и тонким юмором.

Взятый в самом начале стиль Писем к провинциалке остался неизменным. Фельетоны Тэффи стали своего рода письмами к читателю. Легкими, часто парадоксальными и неизменно литературными. Тэффи вплетала в них явно придуманные виньетки, воспоминания и диалоги, которые выпукло показывали разные бытовые ситуации.

Ее фельетоны обходились без штампов и обветшалых шуток, были ироничными и легкими. Выглядело непривычно. Вероятно, они вызывали недоумение и у сотрудников «Русского слова», потому что (по воспоминаниям Тэффи) редактор В. Дорошевич однажды сказал, что Тэффи надо оставить в покое и не требовать от нее злободневности: «Пусть пишет о чем хочет и как хочет… Нельзя на арабском коне воду возить»[10].

Фельетоны получались не на злобу дня, а на злобу вечности. Тэффи брала какую-нибудь жизненную, порой банальную, ситуацию и поворачивала ее так, что в ней приоткрывалось что-то новое, фундаментальное и очень важное. Главными ее темами стали, конечно, людские глупость и пошлость. Области, по словам рецензента, поистине неисчерпаемые[11]. «Человек человеку, в представлении Тэффи, отнюдь не волк: но, что делать, изрядный-таки дурак!» – писал А. Амфитеатров[12].

Говоря о творчестве Тэффи, современники чаще всего упоминали два слова. Первое – «тонкость». Второе – «изящество». Заезженным стало и сравнение Тэффи с покойным Чеховым, который тоже смеялся со слезами и тоже умно и грустно.

Про свое сочетание юмора и грусти Тэффи шутила не раз. Однажды написала: «Я родилась в Петербурге, а как известно, наша петербургская весна весьма переменчива: то сияет солнце, то идет дождь. Поэтому и у меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее»[13].

Свои тонкость и изящество тоже, как и все другое, объясняла шуткой: мол, грубый смех не подходит женщинам.

«Женщины инстинктивно боятся неизящного и грубого смеха.

Смех портит форму рта. Он некрасив, неизящен ‹…›. Громко хохотать, захлебываясь от смеха, тоже не эстетично.

Улыбаться, напротив того, очень мило: чуть-чуть блестят зубки и на щеках выступают ямочки. Поэтому и в юморе своем женщины скорее улыбаются, чем смеются. Улыбаются порой очень тонко, остро и ядовито, но всегда красиво»[14].

В 1910–1914 годы Тэффи поднялась на пик славы, которая стала, без сомнения, всероссийской. В десятках городов ставили ее фарсы и оперетки, например, «Топси», которую она написала вместе с учеником Римского-Корсакова, композитором П. Черновым. Оперетка была «из негритянской жизни» и со многими танцами[15].

Ее тексты экранизировали. Артисты читали ее рассказы со сцены. Песни на ее стихи исполнял Александр Вертинский. Другой популярный певец пел шуточный стишок Тэффи про птичью свадьбу:

И все ушли, лишь сыч-остряк

Остался допивать коньяк[16].

Тэффи стала звездой первой величины, парфюмеры выпускали духи «Тэффи», кондитеры – конфеты с таким же названием. Тэффи шутила: однажды съела целую коробку именных конфет и с тех пор пресытилась славой. И еще шутила, что в ее честь стали называть собак: это ли не слава?

Лучший показатель: финансовый успех. Только от «Русского слова» она стала получать тысячу рублей в месяц[17]. На наши деньги это примерно миллион в месяц. Приносила доход продажа прав на постановку опереток и миниатюр. Несколькими тиражами в год расходились сборники ее рассказов, причем все они состояли из недавних газетных публикаций.

За год Тэффи печатала в газетах и журналах, в первую очередь уже в «Русском слове», более полусотни прозаических миниатюр, фельетонов, этюдов, рецензий. Раз в год-полтора выбирала из этой груды два-три десятка, чтобы издать книгу. Так делали многие «газетные писатели». В числе предшественников Тэффи был и Чехов.

Для сборников выбирала в основном художественные рассказы. Тексты почти не правила. Литературную правку не любила и, по собственному признанию, старалась сразу писать набело. За бортом оставался огромный массив фельетонов, написанных по разным случаям. Их называли однодневками, редко кто решался собирать их в сборники. Коллега Тэффи по «Русскому слову» А. Яблоновский говорил, что издавать фельетоны отдельной книжкой не принято, потому что они, как булка, уже на следующий день считаются черствыми[18].

С началом войны 1914 года у Тэффи наступила творческая пауза. Ее рассказы и фельетоны выходили реже и явно проигрывали предыдущим. Наступившая реальность не поддавалась тонкой изящной акварели. Художник, привыкший рисовать цветы, вряд ли напишет монументальный холст про Куликовскую битву.

Лучшие рассказы и фельетоны этого времени были о привычных для Тэффи героях. Например, про дурачка из миниатюры «Впечатлительная натура», который с упоением рассказывает, как немцы пришли в деревню и больше всего его впечатлили караси из спущенного ими пруда. «Во какие! Жир-р-рные! Потом побежали немцы и карасей побросали – мне полведра осталось. Га! Во какие!»

Затем пришли одна революция и другая, следом за ними разруха, беспорядки, хаос, голод. Творчество Тэффи стало грубее, острее и злее: прежней фактуры почти не осталось, а новая не давалась ее таланту. Тэффи стала много писать о политике, чего прежде старалась избегать. Особенно много о большевиках. Она их на дух не переносила и видела в них дураков, которых осмеивала годами и которые вдруг стали вершителями судеб целой страны.

В 1919 году Тэффи покинула Россию, перед отъездом в очередной раз сменив фамилию. После девичьей (Лохвицкая) у нее была фамилия первого мужа – Бучинская, затем двойная (с прибавлением фамилии второго мужа) – Бучинская-Щербакова[19]. Накануне эмиграции она стала просто Тэффи Надеждой Александровной.

Через Украину она добралась до Константинополя, оттуда в Париж.

Начался зарубежный и гораздо более долгий период ее творчества.

Вновь в газетах, уже эмигрантских, стали выходить ее фельетоны и рассказы, которые время от времени Тэффи собирала в сборники. Это была другая Тэффи. Ушли задор и легкость.

Ее современник, философ Лев Шестов, придумал жанр философских биографий и искал в жизни знаменитых людей ключевой момент, когда они сломались и стали видеть подлинную, страшную изнанку мира: бессмыслицу, неустроенность, неотвратимость смерти и страданий.

Про Тэффи, которая жила в Париже недалеко от эмигранта Шестова, он не писал. Но очевидно, что ее стержень сломался во время войны, революции и эмиграции. И она, как писал Амфитеатров, шагнула «из светлого пушкинства в сумрачное гогольство»[20].

Тэффи стала писать для узкого круга эмигрантов и про них: про пошлость, неустроенность и нелепость быта, про неприкаянность и ненужность. Эмигрантский Париж она поначалу без обиняков называла «нашей загробной жизнью», где никто не может работать и все занимаются только тем, что вспоминают прошлое и подводят итоги[21].

Писала недобро. Да и как писать за гробом? Стали нарастать мотивы одиночества, тоски, отчаяния и смерти. Она признавалась: «Хочу переменить ремесло. Литературой жить больше нельзя. Невыгодно и скучно»[22]. И привычно отшучивалась: мол, пишу голой техникой. «Пишу… будто чулки вяжу. Одной техникой»[23].

И еще говорила, что лучший период ее творчества «был все же в России»[24]. В фельетоне тридцатого года пыталась объяснить почему. Например потому, что французы навсегда останутся для нее чужими. Вот она глядит на кондуктора метро и понимает, что французский писатель может запечатлеть его парой штрихов так же, как она изображала русских персонажей. «Какой-нибудь жест, оборот фразы, мелкая, незначущая для нас деталь – и он закончен». Но для нее это невозможно: «Почувствовать настолько, что сможешь за него говорить, думать и поступать? Никогда»[25].

Оставалось писать про все более исчезающий, растворяющийся мир эмигрантов и, еще, воспоминания. Подобно многим писателям-эмигрантам Тэффи увлеклась мемуарами. По меткому замечанию критика, именно воспоминания стали главной печатной продукцией писателей-эмигрантов[26].

В ее рассказах и фельетонах становилось все меньше юмора и все больше элегии, нежности и жалости. Это были рассказы и фельетоны другой Тэффи, которая вдруг повернулась к читателю своим вторым, плачущим ликом. Ироничный, дореволюционный лик проглядывал все реже и реже.

В этом она тоже повторила путь своего учителя в литературе – Чехова, пройдя от задорного молодого смеха до элегии поздних чеховских персонажей, от Антоши Чехонте и Человека без селезенки к Антону Павловичу Чехову. Герои ее эмигрантских рассказов выглядят словно реинкарнации чеховских. И как Чехов, Тэффи осталась в народной памяти юмористом. Но, если сложить все ее произведения, грустных, послевоенных и эмигрантских окажется больше.

История посмертных публикаций Тэффи своеобразна.

В Советском Союзе ее не издавали за редким исключением. В девяностых начали регулярно печатать сборники ее произведений, и почти все они состояли из ранних юмористических рассказов.

Отдельными томиками вышли ее стихи. Были переизданы некоторые пьесы. Не раз издавались воспоминания. Вышло два собрания сочинений: в семи и пяти томах. Фельетоны при этом оставались несобранными, разбросанными по страницам газет. В собраниях сочинений они тоже представлены очень скромно. Неожиданным исключением стали фельетоны 1916–1919 годов, вышедшие отдельным изданием[27]. Кроме того, недавно была переиздана часть фельетонов эмигрантского периода[28].

На страницах дореволюционных и эмигрантских газет оставались сотни ее произведений, в основном фельетонов. Как и рассказы, они разбиваются на две части. Во-первых, бойкие дореволюционные. Во-вторых – более элегические и серьезные эмигрантские.

В сборнике, который вы читаете, впервые собраны ее дореволюционные фельетоны: почти сотня публикаций 1903–1914 годов, главным образом из «Русского слова» и «Биржевых ведомостей». Они не только показывают малоизвестную и блестящую грань творчества Тэффи, но и позволяют живо увидеть жизнь обывателей поздней Российской империи. Как ни странно, она мало отличалась от современной. Барышни в те годы красили волосы в зеленый цвет. По улицам расхаживали эпатажные футуристы, которые вели себя как нынешние блогеры. Входили в моду татуировки, были популярны гадалки, а женский шопинг служил неизменным предметом для шуток.

Про многое из этого с тонкостью и изяществом писала Тэффи. Ее наблюдения за мелкими штрихами жизни, за простыми людьми и их крошечными делами, радостями и проблемами звучат так, словно написаны сегодня.

Секрет прост. Человек мало меняется, и зоркий взгляд Тэффи превращал ее фельетоны из газетных однодневок, из черствеющих булок в литературу, которая лежит вне времени. Говоря высоким слогом, у нее получались фельетоны для вечности. Которые рассказывают не про ушедшие сто лет назад события, а про обычную человеческую жизнь, или, словами Тэффи, про наше с вами житье-бытье.

Из переписки с провинциалкой[29]

Chère Loulou!

Ты не поверишь, как я рада, что живу, наконец, в Петербурге! Мне даже стыдно, что ты, моя бедняжка, задыхаешься в провинции, тогда как я буквально окружена развлечениями: театры, концерты, выставки, балы, маскарады…

Вот, была на днях в концерте Вяльцевой[30].

Если можно о чем-нибудь с убеждением сказать: «C'est épatant!»[31] – так именно об этом концерте!

Билетом запаслась за месяц вперед, так как позже их достать немыслимо. Но – ах! какая это была ошибка с моей стороны! Как потом выяснилось, билетов в Дворянское собрание никогда брать не надо; с ними только хлопоты и неудобство.

Идите без всякого билета и стойте первое отделение у колонн, а потом лезьте прямо на эстраду или устраивайтесь в проходе между публикой и артистами, словом – выбирайте себе место соответственно вашим вкусам и настроению.

Билет как бы обязывает вас сидеть на оплаченном месте. Без билета вы располагаете всем залом и, если вам повезет, можете занять даже такие почетные места, как, например, на шлейфе у Вяльцевой, под роялем Гофмана, между смычком и скрипкой Кубелика.

– У вас есть билет? – ревниво зашипят вам в уши, если вы пойдете на эстраду.

Боже вас упаси сказать, что есть – вас прогонят на место, где вы ничего не увидите и не услышите, а перед носом вашим будет толпиться ликующая безбилетная публика.

Наверху, на хорах – еще более «épatant». На барьере лежит ряд красных напряженных лиц, над ним другой ряд, третий, четвертый… даже жутко!

– Это ничего, что нам скверно! Зато последний, там наверху, увидит Вяльцеву, – говорит эта живая стена.

Прямо нечто Леонид-Андреевское.

Под конец второго отделения, когда бедняги, занимавшие нумерованные места, окончательно вытесняются из зала и с горя выбирают у вешалок калоши поновее, – настроение делается настолько электрическим, что даже погашенное электричество ламп не может заставить публику расходиться.

Освещаются собственным настроением.

Каждый кричит, какой романс желает услышать. Давка невообразимая.

– Ой! Ногу! ногу! ногу! – отчаянно вопит какой-то раздавленный господин.

Стоящий рядом гимназист думает, что это название нового романса, и тоже начинает кричать: «Ой! Ногу, ногу, ногу!»

«Ногу, ногу!» – подхватывают несколько голосов.

Вяльцева кланяется, улыбается, благодарит, недоумевает, снова кланяется.

Рядом с ней стоит толстая седая дама, до того загипнотизированная певицей, что, не спуская с нее глаз, машинально проделывает все ее движения: также улыбается, встряхивает головой, раскрывает рот.

Многим даже кажется, что поет не Вяльцева, а толстая дама. Нетрудно и спутаться – стоят рядом.

Настроение extra-электрическое.

А propos[32], электричество: ты спрашивала меня, chère Loulou, есть ли в нашей квартире электрическое освещение?

Да, есть. Нельзя отрицать – есть. Но, comprends-tu[33], – ужасно странное. Оно, например, всегда гаснет, когда собираются гости, а иногда так странно мигает, что всем становится неловко.

Кроме того, при освещении устраивается счетчик – sorte de machine[34], – и каждый месяц приходит от общества счетчик – sorte de monsieur[35] – проверять его. Это бы ничего, но дело в том, что он почти всегда врет (я говорю, конечно, о счетчике sorte de machine) и иногда даже не в свою пользу.

Например, у одного адвоката он показал за три месяца расхода на один рубль, а у одного купца, лесопромышленника, так и совсем назад пошел. Узнал об этом купец и предъявил к обществу иск.

– Вы, – говорит, – мошенники, столько времени моей энергией пользуетесь…

– Какой такой – вашей энергией?!.

– Как какой? Разумеется, электрической.

Неизвестно, чем дело кончится, но, вероятно, плохо для общества, потому что в купце оказалась действительно масса энергии.

Целую тебя, chérie. На днях напишу еще.

Лили

Прости, chérie, что давно не писала тебе, но я совсем удручена удовольствиями. Да, именно «удручена». C'est le mot![36]

Видишь ли, пожалуй, все было бы недурно, если бы не музыка! Не удивляйся; ты себе и представить не можешь, под какую музыку веселятся петербуржцы!

Вот, например, идем мы вчера с tante[37] Мари по Фонтанке и говорим о чем-то интересном – кажется, о плиссе-гармонии… или о Мережковском… нет, должно быть, о плиссе-гармонии, – ну, словом, разговор был приятный и оживленный. Вдруг протяжные аккорды печального марша задрожали в воздухе.

– Должно быть, генерала хоронят, – сказала я tante. Мари завздыхала.

– Эх! суета сует! Вот сегодня плиссе в голове, а завтра, может быть, черви есть будут!..

Бррр… Мне тоже стало не по себе…

– Поклонимся праху, – предложила она, и мы, настроившись на печальный лад, стали дожидаться мрачной процессии.

Однако ждем, ждем, а генерала все не везут, похорон никаких не видно, и музыка играет как будто на одном месте… Ах, chére! Ты не поверишь!

Оказалось, что мы стояли около катка, где по случаю праздника играл оркестр для увеселения конькобежцев!

Да, chérie! Для увеселения! Но тем не менее у извозчика, простоявшего полчаса около катка, на моих глазах от тоски чуть не издохла лошадь. У tante Мари дома сделалась истерика!

А под какую музыку танцуют на здешних балах!

Помнишь, у вас в Трущобске, когда дочь отца Константина сыграла на вечере что-то из Шопена? Сам городской голова сказал с укоризной: «Ну, а теперь что-нибудь веселенькое!»

Слышал бы он наши бальные оркестры! Ты знаешь, Loulou, у меня натура поэтическая, и под звуки музыки мне всегда вспоминается какое-нибудь подходящее стихотворение. И вот, представь себе такие грустные курьезы.

Бал в полном разгаре. Дирижер в экстазе кричит: «En avant! Balancez vos dames!»[38]

А музыка воет что-то такое безотрадно-тоскливое, что в такт ей невольно складываются слова:

Вырыта заступом яма глубокая…

или:

Веет ветер над могилой,

Где зарыли старика…

– Plus d'entrain, messieurs! Au galop![39]

Не бил барабан перед смутным полком…

Прибавь к этому, что в дверях и у стен толпится разочарованная молодежь – «des blasés»[40] (попросту подлецы, не умеющие танцевать) – и всячески глумится над твоей грацией, и ты получишь яркую картину наших танцевальных вечеров.

Петербуржцы, положим, и сами не создают себе никаких иллюзий относительно своих увеселений. Здесь даже принято писать на пригласительных письмах: «Приходите поскучать».

Я сначала было думала, что это просто милая шутка, une manière de parler[41]… Ну, да теперь не проведут!

А имеешь ли ты понятие о наших концертах, где иностранные «вундеркинды» доводят публику до припадков острой меланхолии? Бывали даже примеры полного помешательства. В настоящее время в зале Дворянского собрания подвизаются два виртуоза: скрипач Кубелик и пианист Гофман. Про Кубелика иностранные газеты говорят, что он загипнотизирован своим импресарио. Про Гофмана русские сплетницы говорят, что он сам загипнотизировал своего импресарио. А кроме того, говорят, что у Гофмана вся сила в табурете, который он всегда возит с собой. Что без табурета он застрял бы между двумя бемолями и баста! Неужели же и табурет загипнотизирован?! Прямо верить не хочется!..

Кузен Жорж водит свою тещу на все концерты в надежде, что она сойдет с ума. Но у нее поразительно крепкие нервы! Только после третьего Кубелика высекла свою кошку.

Была я на днях на знаменитом маскараде в Мариинском театре.

На другой день узнала из газет, какого рода представление происходило на сцене. Сама же ничего не видела и не слышала: была такая теснота и давка, что пробраться вперед было немыслимо. Было невыносимо скучно и нестерпимо жарко.

Все лица носили довольно оригинальное выражение рыбы, лишенной родной стихии.

Многие, как я заметила, развлекались тем, что, поджимая время от времени ноги, висели в воздухе, сжатые плечами соседей. Попробовала тоже. Ничего, довольно приятно, только скоро надоедает…

Ты меня спрашивала о драме «Две страсти»? Да, chérie, это действительно такие страсти… прямо «Две страсти»! Но зато вполне научно, с предисловием профессора-специалиста и для первого ряда кресел даже с маленьким анатомическим атласом[42].

Сюжет рассказывать тебе не стану, все равно ты подумаешь, что я вру.

Кузен Жорж говорит, что соль драмы – обличение безнравственности наших докторов.

Один лечит морфием заболевшего молодого человека – отсюда получается морфиноман Иван (звонкая рифма sac-à-parier![43]). А другой подстрекает художника соблазнять чужую жену, отсюда безвольно-страстный Петр.

Ходят слухи, что эта пьеса поставлена по проискам Бадмаева[44], чтобы дискредитировать наших врачей…

Недурна также роль мужа, неизвестно для чего пригласившего в свой дом художника, который никакого портрета, в сущности, не пишет, а только расписывает… свои страсти перед его женой.

Должно быть, несчастный муж не прочел еще «В царстве красок»[45], а то, наверное, не подверг бы свою жену такому испытанию посредством огня: знал бы, на какие амурные дерзости способны наши артисты кисти.

До свидания, chérie.

Сегодня я приглашена к Зиночке Экс, той самой, которую исключили из института за то, что она сказала, что начальница похожа на морскую гегемонию.

Теперь Зиночка замужем и у нее салон, где скучают по пятницам.

Лили

Весь вчерашний день, chère Loulou, мы посвятили искусству.

Кузен Жорж давно уже подбивал меня осмотреть картинные выставки. Он говорит, что искусство облагораживает душу, et ce n'est pas cher[46] – всего сорок копеек… Кроме того, он говорит, что цель искусства – показать нам жизнь, «преломленную через призму художественного понимания», – а это уж прямо любопытно.

Tante Мари сначала протестовала и заявила, что ни в какую призму не верит и видеть все в натуре гораздо интереснее.

– Chère tante, – убеждал ее Жорж. – Но ведь вы там увидите то, чего никогда не видели: вы увидите южное море, небо Италии, – вы, такая любительница природы!

– Чтобы смотреть Италию, – с достоинством отвечала тетушка, – гораздо проще сесть и поехать в Италию!

Ах, chérie, у нее с детства мужская логика! Мы не стали спорить.

Однако, когда собрались ехать, тетушка была уже в передней, в шляпке и с биноклем в руках.

Ох уж этот мне бинокль! И откуда только она его выкопала! Говорит, что купила в Севастополе для «морских ландшафтов». Положим, действительно, эта безобразная машина такой величины, что может отразить в себе целое Черное море. Кузен Жорж уверяет, что это не бинокль, а старая пушка, оставшаяся от обороны Севастополя.

И правда, когда тетушка с воинственным видом направляет куда-нибудь эти зловещие трубы – получается впечатление, что вот еще момент – и она выстрелит.

Недавно на бегах она только мимоходом взглянула на знаменитого рысака и он от страха сделал проскачку. Я уж и не говорю, что происходит при таких же обстоятельствах с публикой и артистами в театре!..

Говорят, трагик Адельгейм, увидя, как тетушка целилась в него из партера, напечатал во всех газетах, что застрелившаяся когда-то от безумной к нему любви дама приехала в Петербург и хочет покончить с ним также.

Однако вернемся к искусству.

Начали мы с акварельной выставки.

Tante Мари еще на лестнице закрыла в упоении глаза и сказала: «Charmant!»[47] В галерее довольно пусто. На стенах цветы, цветы и цветы… Слишком много цветов, как сказал бы Калхас[48].

Останавливаемся перед картиной Ренберга «Воскресная проповедь в финском маяке», изображающей целую группу людей с совершенно одинаковыми невиданными утиными носами. И где он их подобрал, этот Ренберг, прямо удивительно! Он, вероятно, коллекционер…

Потом долго любовались картиной Берггольца – на бледно-розовом фоне торчит что-то коричневое. Tante Мари полагает, что это берцовая кость, но Жорж говорит, что это просто настроение.

– Отчего так мало хорошеньких головок? – спрашиваю я.

Жорж объяснил мне, что натурщицы очень дороги и красивых между ними мало, так что художники пользуются большей частью услугами своих жен.

Идем дальше.

Вот портрет Петра Великого работы Галкина: миловидное женское личико, только на верхней губе начернены усы и прическа à la Максим Горький… Никогда такого Петра не видала.

– Что же делать, ma petite[49], – говорит тетушка, – очевидно, он писал со своей жены…

А вот и Каразин: хвосты, гривы, копыта… Лошади все старые, мохнатые, кривоногие… Я сказала, что, должно быть, натурщица, позировавшая для этих лошадей, была очень стара.

Кузен Жорж нашел мое замечание глупым и объяснил дело проще: Каразин уже более тридцати лет как пишет лошадей; разумеется, лошади состарились; лошадь в тридцать лет уже старуха. Купить новых – стоит дорого. Но вот один экземпляр, который прямо приглашен с живодерни; даже три голодных волка, столпившиеся у его морды, не решаются за него приняться – уж очень неаппетитный!

Идем дальше. Проходим мимо вывески чайного магазина, работы Александровского, и – ах! – попали прямо на Сенную[50]: клубника, репа, огурцы, смородина, редиска, зайцы, гуси…

– Огурцы все продал, – хвастает тут же художник.

– А как ваша репа? Идет? – спрашивает другой.

– С репой нынче туго. А клубника ничего. Только с полфунта осталось!

Тетушка вдруг почувствовала себя в своей сфере.

– Почем огурчики?

– Проданы.

– Ах, какая досада! А этот заяц?

– Тристо рублей.

– Что-о? За-яц три-ста руб-лей?!.. – и она нацелилась в художника своим биноклем.

А вот и баранки, сайки, калачи…

Ах, Жорж, Жорж! Неужели они облагородят мою душу! И потом, ты говорил про «призму художественного понимания»… Ah, mon Dieu![51] В какую призму ни переложи французскую булку, все равно она останется булкой и ничьей души не облагородит. А что вся эта снедь хорошо выписана, доказывает только, что художнику совершенно нечего было делать – вот и убивал время.

– Да, но техника, мазок, колорит, верность передачи… – отстаивал Жорж баранки. – Художник понимает ручку этого калача как поджаристую, а мякиш, наоборот, – ноздреват…

Ах, chère Loulou, мне не дано понимать прекрасного!

Осмотрев заплеванную воду А. А. Бенуа, мы силой оттащили тетушку от огурцов и пошли в последнюю комнату.

Прямо перед нами – раз, два, четыре!.. шесть! ослиных хвостов выставились на нас с картины Бенкендорфа. Шесть ослиных хвостов! C'est plus fort que moi![52] Tante Mari шокирована тоже.

– Если уж пришла блажь рисовать ослов, так по крайней мере поверни их фасом! – и она снова направилась к своим огурцам.

Решили ехать в Академию наук на выставку эскизов.

Прежде всего бросились смотреть Репина. Видим две картины, подписаны «Дон-Жуан и донна Анна». Смотрим и недоумеваем. Вот так Дон-Жуан! Лицо как у дьячка и притом самое несчастное. Верно, Репин спутал: Дон-Кихот, а не Дон-Жуан. Но я вспомнила про «призму» и успокоилась. Каждый понимает красоту по-своему.

«Адам и Ева по грехопадении».

Ей-богу, неправда! Ей-богу, «до», а не «по». Во-первых, они нарисованы в раю, потому что такие яблоки росли только в раю, – значит, их еще не изгнали. Во-вторых, змей присутствует тут же – значит, еще не соблазнил, иначе прикрылся бы хвостом и был таков.

Tante Мари долго рассматривала что-то в бинокль на противоположной стене, потом подошла ко мне и не велела туда смотреть.

Пошли дальше и видели много-много странного. Теперь все слилось в памяти. Помню только грязные одеяла, которые на своем этюде развесил сушить Мясоедов.

Вдруг тетушка вскрикнула и остановилась.

– Ай! Не пойду дальше! Не пойду! Опять ослы! Je n'en puis plus![53]

Мы с Жоржем успокоили ее как могли и подошли к картине.

Представь себе, chère Loulou, какой обман зрения: то, что мы издали приняли за ослов, оказался просто мужик на четвереньках, и нарисовал его Касаткин; а на другой картине – русский витязь Лебедева, тоже на четвереньках!..

Кузен Жорж думает, что это что-то политическое и аллегорическое… русский регресс… все пятится раком. Все равно – c'est inouї! C'est ignoble![54]

Само собой разумеется, что пять минут спустя нас уже не было на выставке.

Tante Мари молчала. Я тоже была подавлена.

Проезжая мимо Соловьева[55], тетушка велела извозчику остановиться.

– Справлюсь, нет ли огурчиков, – сказала она смущенно…

Облагородила – sapristi![56] – себе душу на акварельной выставке!

Целую тебя, chérie. Твоя разочарованная.

Лили

На балу художников[57]

Chère Loulou!

Мы были на балу художников. Если бы ты знала, сколько предварительной пытки пришлось мне вынести. Tante Мари непременно хотела костюмироваться. Непременно! Она измучила нас всех, спрашивая советов и заставляя выслушивать свои планы. Когда мое воображение и терпение иссякли, тетушка позвала портниху. Несчастная девушка ходила к нам целую неделю, а три последние ночи даже переночевала у нас, так как тетушка уверяет, что у нее по ночам лучше играет воображение.

Но чем дальше, тем советы портнихи становились хуже.

Миленький костюмчик «Амур и Психея», говорила она. Коротенькая юбочка и стрела в руке.

Лицо тетушки багровеет.

– Милая моя! Я вас пригласила не для издевательств!

Портниха плачет.

– Chère tante! Не волнуйтесь, – успокаивает тетушку cousin Жорж. – Костюмов масса, нужно только вспомнить.

Вот недавно один мой приятель нарядил жену сахарной головой. Гениально придумано! Обернул ее всю синей бумагой, на глаза надвинул белый колпак – точно сахар! Он за ее спиной с двумя актрисами поужинал, а она и не заметила!

Наконец костюм был выбран, и если бы Жорж своей ветреностью не испортил дело – все было бы хорошо. Тетушка нарядилась турчанкой, а он взял да и брякнул (passez moi le mot[58]):

– Какой у вас бравый вид, тетенька, вы в этих шароварах, тетенька, похожи на запорожца!

Все пропало! Тетушка надулась, и мы с трудом уговорили ее отправиться в бальном туалете.

Я ехала вместе с Жоржем. Настроение на улице самое праздничное, масленичное. Звенят бубенчики веек[59], бранятся извозчики, свистят городовые… Charmant! Жорж даже вдохновился и начал сочинять премиленький экспромт:

Весной от вейки веет…

Но дальше он сочинить не успел, потому что от нашего дома до Дворянского собрания всего каких-нибудь три четверти часа езды.

Приехали. Подвигаемся по убранной цветами лестнице, входим в зал. Публики много, но костюмов мало, и то все какие-то загадочные.

Тетушка, в воображении которой уже перебывало столько костюмов, берет на себя объяснять вам.

– Chère tante, – спрашиваю я, указывая на господина в белом коленкоре. – Что это, индус или… просто не успел одеться?

– Гм… гм… – отвечает тетушка.

А вот еще костюм: барышня как барышня, только на голове кусочек кисеи. Мы долго недоумеваем.

– Костюм безнадежной невесты, – решает наконец Жорж, и мы идем дальше.

Мимо нас проходит толстый господин, весь завернутый в простыню. Поверх простыни на голову надета широкополая шляпа.

– Костюм курского помещика, возвращающегося с купанья, – догадываюсь я.

– Finissez, ma chère[60], – это просто туземец, – говорит tante Мари тоном знатока.

Публика все прибывает. Появляются разные знаменитости художественного и артистического мира. Я узнаю Каразина, Тартакова, Самойлова.

– Finissez, – прерывает меня тетушка. – Какой там Тартаков, Самойлов. Просто загримированные под Тартакова да под Самойлова. Меня не собьешь!..

Если так – то пречудесно загримированы. Я даже подошла к господину под Самойлова и предложила ему билетик на приз[61], но он не взял и как-то странно посмотрел на меня… Не понимаю…

– Вяльцева здесь! – говорит кто-то в толпе. – Вон там, в киоске.

– Быть не может!

– Ей-богу, она! Во всей своей личной неприкосновенности.

Вдруг тетушка судорожно хватает меня за руку.

– Ах! Как он хорош! Ах! У меня даже висок заболел… Ах! Красный плащ!

Мимо нас проходит молодой скульптор Фредман-Клюзель в костюме тореадора.

Еще мгновение, и тетушка, вырвав призовые билетики у меня, Жоржа и подвернувшегося тут же испуганного студента, уже мчится по направлению красного плаща, сокрушая ноги и шлейфы, попадающиеся на пути.

Вернулась она к нам не скоро, была рассеянна и тяжело вздыхала.

Мы снова занялись костюмами.

Обратили внимание на трех цейлонцев. Руки и лица вымазаны коричневой краской, платье сшито из рогожи, распространяющей вокруг себя запах, ничего общего с одеколоном не имеющий.

– Заметьте, – говорит Жорж, – цейлонская рогожа сколота английскими булавками. Это глубоко-политический смысл!

Наконец начинается процессия: лягушки, цветы, красавицы, русалки, черти…

– Неестественные рога, – замечает какой-то инженер, глядя на чертей. – Серые какие-то, коровьи; таких не бывает.

Инженер, очевидно, считает чертей явлением вполне естественным и требует для них соответственных деталей.

– Ну, что же делать, – оправдывает чертей его спутник. – Ведь это же не натуральные рога, а, так сказать, домашней работы. Это им, верно, жены приготовили.

Вдруг всеобщее волнение. В зале появляется барышня, одетая Дианой… или, вернее, раздетая Дианой… – барышня без костюма Дианы. Ее окружают и дают ей билетики для получения приза за костюм… которого у нее нет! И все мужчины. А еще смеются над женской логикой!

– Посмотри! Евгений Онегин! – шепчет тетушка, указывая на какого-то господина в отложном воротничке и безобразном галстуке.

– Ах, нет!

– Уверяю тебя. Какой у вас костюм? – подлетает она.

– Смокинг, – удивляется господин.

Тетушка, чтобы скрыть смущение, обращается к какому-то невзрачному молодому человеку.

– А у вас?

– Спинжак-с, – с готовностью отвечает тот.

– Просто, костюм – неприличный для бала. Это оригинально! – одобряет Жорж.

– Смотрите! Смотрите! Что это такое?

В публике появляются все новые костюмы. Вот миловидная брюнетка, обшитая павлиньими перьями.

– Ворона в павлиньих перьях, – безапелляционно решает тетушка.

Вот дикий индеец, сильно, однако, вкусивший европейской цивилизации; его украшают кавказский кинжал и плащ, от которого сильно веет морозовской мануфактурой.

Становится все жарче и жарче. Дамы, опасающиеся потерять естественный румянец ланит, мало-помалу разъезжаются.

Процессия проходит второй раз, и появляется символическая живая картина.

На фоне из роз возвышается «торжествующая любовь». По бокам сидят какие-то оскорбленные и неразделенные чувства, но сидят они так низко, что публике их почти не видно. Впрочем, подобные чувства и принято припрятывать от посторонних глаз.

Торжествующая же любовь стоит на очень шатких подмостках и вся извивается, боясь свалиться… Но это тоже хорошо. Это дает еще один неожиданный символ шаткости любовного торжества. Наконец, чьи-то могучие руки в белых нитяных перчатках охватывают колеблющуюся любовь, и она уже спокойно торжествует три раза подряд.

Приступают к раздаче призов. Награждены, между прочим, ворона в павлиньих перьях, ароматные цейлонцы и… Диана!

Тетушка негодует.

– Раз объявлено давать призы за костюм, так и давай за костюм, а не за… природу.

Бал кончен.

«Облетели цветы, догорели огни», облетели и были подобраны публикой на память.

Тетушка привезла такой ворох бумажных роз, что сувениров хватит на целый мафусаилов век…

Adieu, chérie, Лили

На выставке «Мира Искусства»[62]

Бачь, яка кака намалевана!

Гоголь

– Вот это и есть «Демон» Врубеля?

– Д-да… как будто это самое…

– Справься-ка лучше по каталогу!..

– Ей-богу, правда!

Но старуха не верит и вырывает каталог из рук дочери.

– Гм… может быть, это и демон, только, по-моему, их здесь два! Видишь – руками-то обхватил Тамару, что ли?

– Нет, maman, это, кажется, колени.

– Колени? Как колени? Какие колени? А штукатурка на него зачем обвалилась? А? Что? Я тебе говорю, что их тут двое, а ты споришь, что колени!

Две дамы стоят перед большим полотном «Сирень» того же Врубеля.

– Бесподобно для капота! – говорит одна. – Я видела вчера в этом роде в Гостином дворе; только там были еще узенькие желтенькие полосочки и рисунок, пожалуй, немного помельче… Но в общем почти то же самое.

– Charmant!

– Сорок две барки насчитал, – оживленно сообщает окружающим толстый господин купецкой складки. – И расшивы, и беляны, и тихвинки… целый весенний сплав!

– Пор-трет же-ны, – читает в каталоге пожилой военный врач. – Портрет жены… А ну-ка, посмотрим. Нумер девяносто восьмой, – он отыскивает глазами даму в лиловом платье с таковым же лицом. – Господи помилуй! Синюха! Асфиксия! Болезнь дыхательных путей! Здесь нужно за доктором посылать, ни минуты не медля, а они портреты пишут! Возмутительно!

Господин купецкой складки возмущается тоже.

– Доведут женщину до лилового состояния, а потом презентируют перед публикой!

– Ах, Манечка, да где же он, наконец, – стонет барышня перед картиной «Садко». – Я всегда все загадочные картинки отгадываю, а здесь не могу[63].

– Да вот там должно быть, в воде, – отвечает Манечка.

– Нет, это, кажется, женщина…

– Да нет, вон подальше…

– Ах, это уж, наверное, женщина…

– Нашла! Нашла! – вдруг вскрикивает Манечка. – Видишь, налево ноги торчат, значит, и он где-нибудь здесь же. Давай искать вместе.

– Я почти все нашла, только головы еще нет.

У картины Бакста «Ужин» толпятся удивленные зрители.

– Что это она, у постели, что ли, сидит?

– Тихое помешательство… Сухотка спинного мозга.

– Просто идиотка и истощение всего организма.

– Бедняжка! – жалеют дамы. – Надела на голову коричневый сапог, разложила на кровати три апельсина и воображает, что ужинает…

К картине «Испанский танец» приближается сердитая старуха с дочкой.

– Это что? Опять демон?

– Нет, maman, испанка! Испанка танцует.

– Как танцует, что за вздор! У нее ноги застряли между рамой и полотном. Она ног вытащить не может, а ты говоришь – танцует. Без ног много не натанцуешь.

– Ах! Quelle horreur![64] – восклицает дама перед картиной Малявина.

– Это не орер, матушка, – успокаивает ее муж, – а русский серпентин в адском пламени. Видишь – у бабы весь сарафан на полоски изрезан. Это символ, тебе не понять.

– Господа! – ораторствует тощий господин перед тремя барышнями. – Не подходите близко! Смотрите издали… Общее нужно… Общее…

– Да издали ничего не разобрать…

– И не нужно! Схватите общее и ждите, что ответят нервы…

Сердитая старуха тычет пальцем в каталог.

– Видишь – «Женская статуя», Матвеева, а ты говоришь – Петр Великий!..

– Это Мамонтова «Солнечный день», – говорит подруге Манечка.

– Нет, милочка, это «Серый день».

– Ну что ты споришь! Серый – нумер двести двадцатый, а это двести восемнадцатый…

– Да как же, если солнца нет ни на этом, ни на том.

– Так вот по нумерам и отличают…

– Посмотри-ка, Петичка, в каталоге – это что за постель с белым одеялом?

– Это, матушка, во-первых, не постель, а пастель, и изображает «Двор» Добужинского.

– Что же это за двор? Ничего не понимаю!.. – с отчаянием говорит дама.

– Должно быть, дровяной, а, может быть, и птичий…

– А! А я думала, Людовика Четырнадцатого!

– Кто ж их разберет. Может быть, для того так и нарисовано, чтоб фантазия играла.

Перед портретом Бальмонта, работы Дурнова, стоит декадентствующая дама и в экстазе шепчет:

Я на баш-шню входил и дрррожали ступени

И дрррожали ступени под ногой у меня!..[65]

Подходят два студента и долго смотрят на Бальмонта.

– Слушай, а ведь он пьян, – решает наконец один.

– Пожалуй, что и пьян, – соглашается другой.

– Ну, это уж его дело. А вот, скажи, зачем около него все дома кривые?

– Хо! Это-то и есть самое главное. Символизм! Здесь не только портрет поэта, но и его миросозерцание. Все фундаменты на боку…

Декадентствующая дама тихо стонет и отходит прочь.

– Портрет Ционглинского – прекрасный портрет, – гудит чей-то бас. – Только зачем он не прячет картин? Зачем позволяет детям пачкать? Вон и по лицу его «Ученого» кто-то всей пятерней по мокрой краске смазал. Нельзя детей распускать.

Перед карикатурами Щербова целая толпа. Благообразный генерал дает объяснения.

– Вот это «Школа критиков». Кравченко обучает Лазаревского, Фролова и Розенберга, а у окошечка подслушивают Куинджи и Беклемишев. А это художник Браз в своей мастерской, – указывает он на вторую картинку. – Третья карикатура изображает Василия Ивановича Немировича-Данченко; знаменитый писатель в испанском костюме несется на велосипеде по своей квартире и в то же время пишет роман. В дверях стоит молодой беллетрист Брешко-Брешковский и с благоговейным ужасом смотрит на приемы творчества маститого Василия Ивановича.

В картинке столько движения, столько экспрессии и комизма – и в позе упавшей кухарки, и в физиономии оторопевшего Брешко-Брешковского, что самые хмурые лица, глядя на нее, начинают невольно складываться в улыбку.

– Хорошо, черт возьми! – восклицает какой-то молодой человек. – Только если бы не каталог, так я, признаться сказать, думал бы, что это и есть настоящие картины, а все остальные – карикатуры!

В пульсе города[66]

Шляпка – c'est tout[67].

Из разговоров

Весна идет!

Профессор Кайгородов[68] уже приветствовал не то сыча, не то грача…

На дамских шляпках расцвели первые розы.

Сердце Петербурга – Гостиный двор – бьется и трепещет под наплывом «весенних настроений». По всем проходам этого гигантского сердца с утра до ночи неустанным шумным потоком движется толпа покупательниц.

Каких только нет между ними!

Дамы покупающие, дамы изнывающие, дамы просто созерцающие. Дамы с картонками, дамы со свертками, дамы с мужьями…

– Анна Николаевна! Вы куда бежите?

– Простите, милочка, не узнала вас… Я так измучена… Шестой час, а я с утра здесь. Нужно было купить пол-аршина ленточки… Муфту потеряла, не знаю где… И кошелек, оказывается, дома забыла!..

В магазинах давка и теснота.

На прилавках «хаос первозданный». Покупательницы толкаются, наступают друг другу на шлейфы, и раздающееся при этом томное «pardon» звучит как самое грубое русское «о, чтоб тебе!».

Измученные приказчики к трем часам дня уже теряют всякую логику.

– Возьмите этот помпадур-с, – говорят они, развертывая материю. – Ново! Оригинально! Ни у кого еще нет – для вас начинаем. Будете довольны! Все хвалят. Вчера шестьдесят кусков продали!

– Послушайте, я просила синюю, а вы мне показываете зеленую!..

– Совершенно наоборот – это зеленая-с!

– Да что я, не вижу, что ли! И вообще она мне не нравится…

– Совершенно наоборот – очень нравится-с!

– Сударыня! – раздается сладостный голос. – Пожал-те наверх. Получите разнообразие!..

– Мальчик! Проводи мадам!

Несчастнее всех чувствуют себя в этой сутолоке мужья, сопровождающие своих жен. Сначала еще пробуют острить и подшучивать над дамскими страстями.

«Бабы»… «Тряпки»… «Отчего нам не придет никогда в голову заниматься этой ерундой?..»

Но они скоро теряют последнюю бодрость духа, смолкают, бледнеют, и глаза их приобретают невинно фанатическое выражение прерафаэлитских девственниц.

– Мишель! Которая материя тебе больше нравится – голубая или сиреневая?

– Голубая… – раздается тихий стон.

– Ну так отрежьте мне десять аршин сиреневой, – обращается дама к приказчику. – Не обижайся, ты сам знаешь, что у тебя нет вкуса!

И он не обижается! После четырехчасовой беготни по Гостиному двору утрачиваются многие тонкости человеческой психики…

– Сколько стоит эта пряжка?

– Шесть рублей.

– Отчего же так дорого?

– Помилуйте, сударыня, – отвечает продавщица тоном оскорбленного достоинства, – ведь это настоящая медь! Чего же вы хотите?

– И камни плохие…

– Настоящее шлифованное стекло!

– Гм… Так нет ли у вас чего-нибудь попроще?

– Вот могу вам предложить.

И продавщица с торжествующим видом вынимает из ящика нечто вроде печной заслонки.

– Без всякого лишнего изящества – красиво, прочно, дешево…

Но самый центр, самый пульс жизни представляют шляпные магазины. Перья, птицы, цветы, ленты и еще многое «чему названия нет», и все это вертится, поднимается, опускается, примеряется…

Странные шляпки бывают на белом свете! Иная, посмотришь, шляпа как шляпа, а вглядись в нее – целая трагедия: на отогнутых полях, конвульсивно поджав лапы, беспомощно раскрыв клюв, умирает какая-нибудь белая или желтая птица, а тут же рядом, сияя «наглой красотой», расцветает букет гвоздики. Прямо «гражданский мотив».

Или представьте себе совершенно невинную шляпку с ленточками, цветочками, и вдруг вы видите, что из этих ленточек торчит маленькая золоченая лапка. Вдумайтесь в эту лапку! И вам покажется, будто туда, в самые недра шляпы, провалилась несчастная птица; ее уже не видно, только простертая вверх лапка отчаянно взывает о помощи.

Жутко становится!..

Но наши дамы мало обращают внимания на психологию шляпок.

– Послушайте, отчего это здесь какой-то неподрубленный лоскут болтается?

– Это самая последняя французская неглижа! – отвечает приказчик.

А как прельщают покупательниц продавщицы хороших магазинов. Они поют как сирены и, как соловьи, сами закрывают глаза, заслушиваясь своего пения!

Они заставят вас купить вместо намеченной вами хорошенькой розовой шляпки какой-нибудь коричневый ужас, и вы даже не заметите этого!

Им ничего не стоит водрузить над бледным измученным лицом пожилой женщины яркий зеленый колпак с угрожающими перьями и потом замереть в экстазе, словно они очарованы представшей пред ними красотой.

И несчастная загипнотизированная женщина покупает колпак и делается на весь сезон предметом издевательств уличной толпы, злорадства знакомых и стыда своих родственников!..

И натешившись вдоволь над одной жертвой, сирены-продавщицы принимаются за другую.

– Да, но се тро шер[69], слишком дорого, – слабо обороняется жертва.

– Вы, вероятно, хотите сказать, слишком дешево, – издевается продавщица, – взгляните! Ведь это натуральное воронье перо! Эта шляпка ничего не боится. Вы можете надевать ее и под дождь, и в концерт, и везде она будет одинаково хороша! Мы только потому и уступаем ее так дешево, что она приготовлена в нашей мастерской.

Через пять минут другая сирена поет над той же самой шляпкой, но уже перед другой покупательницей.

– Взгляните, какая работа! Здесь все подклеено, ничего нет натурального. Это наша мадам привозит из Парижа.

Слушал имеющий уши,

Думушку думал свою…[70]

Но вот мало-помалу магазины пустеют. Покупатели появляются реже. Временами заглядывает в дверь растерянная дама и, машинально спросив: «Не у вас ли я оставила кошелек?», идет дальше. Товары убираются на место, гасят электричество.