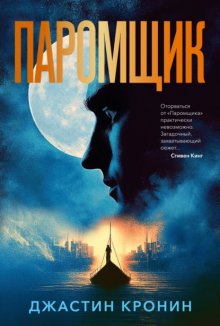

Паромщик бесплатное чтение

Justin Cronin

The Ferryman

Copyright © 2023 by Justin Cronin

All rights reserved

© И. Б. Иванов, перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®

Томас Грей. Успехи стихотворства

- Пространства с временем пределы миновав,

- Узрев и трон живой в сапфировом сиянье,

- И лики ангелов в священном трепетанье,

- Все видел он; но свет ему пресытил очи,

- И затворилися они в безбрежье ночи.

Пролог

Она осторожно выбирается из дома и видит, как разгорается утренняя заря. Воздух прохладен и свеж; на деревьях щебечут птицы. Повсюду слышится звук моря – великого мирового метронома. Над морем раскинулось бархатное небо, полное гаснущих звезд. На ней лишь светлая ночная сорочка, в которой она идет по саду. В ее поступи нет нерешительности; она просто шагает, неторопливо, почти восторженно. Должно быть, сейчас она похожа на призрака, который одиноко проплывает среди цветочных клумб, журчащих фонтанов, живых изгородей, подстриженных не слишком аккуратно, так что есть опасность пораниться об острые кромки. Окна дома за ее спиной темны, а сам он похож на каменную глыбу. Но скоро те окна, что обращены к морю, наполнятся светом.

Нелегко покидать и жизнь, и этот дом. Каждая мелочь прочерчивает свою бороздку в том целом, что составляют запахи, звуки, ассоциации и ритмы. Скрипучая половица в коридоре второго этажа. Запах, в конце дня встречающий каждого, кто открывает входную дверь. Выключатель, который инстинктивно находишь в темной комнате. Она могла бы пройти по дому с завязанными глазами и не задеть ни одного предмета мебели. Двадцать лет. Если бы она смогла, то прожила бы здесь еще двадцать.

О своем решении она сообщила Малкольму после обеда. То был прекрасный обед с его любимыми блюдами: жареные бараньи ребрышки, ризотто с сыром, жареная спаржа в масле. И все это – под хорошее вино. На десерт – кофе и маленькие пирожные с кремом. Они решили пообедать на открытом воздухе, тем более что вечер был тихим и теплым. На столе – буйство цветов, до слуха доносится шелест волн, чем-то похожий на тиканье часов, пламя свечей придает особый оттенок их лицам. «Ты даже не узнаешь, когда это произойдет, – сказала она. – Я просто уйду». А затем она беспомощно смотрела, как он принял удар, закрыв лицо ладонями. «Так рано? Зачем именно сейчас?» И тогда она скомандовала: «Идем в постель». Тело скажет ему то, чего не в состоянии передать слова. Потом он плакал, лежа в ее объятиях. Ночь отсчитывала часы. Наконец он уснул, утомленный горем.

«Прощай, сад, – думает она. – Прощай, дом. Прощайте птицы, деревья и долгие, неспешные дни. И пока я еще здесь, прощай, вся ложь, которую я была вынуждена твердить».

Она стареет. И уже перепробовала все ухищрения, предпринимаемые женщиной в борьбе с возрастом. Кремы и экстракты. Многочасовые упражнения и строгие диеты. Небольшие косметические операции, совершающиеся втайне от Малкольма. Она применяла все доступные ей средства и способы, чтобы замедлить старение, но все имеет свой конец. Она решила дождаться, когда кто-нибудь выскажет это ей в лицо, и… Вот оно, как гром среди ясного неба.

– Синтия, ты следишь за собой?

Они только что закончили играть в теннис. Всегдашняя вторничная компания. Дюжина приятных женщин. После игры – чай со льдом и только легкие салаты, как бы голодны они ни были. Она играла неважно. По правде говоря, даже скверно. Саднящие колени замедляли движения, жгучее солнце высасывало силы. Руки и ноги чувствовали неумолимый ход времени – а судя по лицам и телам подруг, для них оно ползло с учтивой неспешностью.

Но ей задали вопрос. Подруга ждала ответа. Ее звали Лорелея Суон. Женщине было под шестьдесят, но выглядела она на тридцать: натянутая кожа, худощавые руки и ноги с красивыми мышцами, вылепленными на занятиях йогой, чудесные пышные волосы. Даже кисти рук Лорелеи выглядели отлично. Был ли вопрос подруги выражением искреннего беспокойства или имел более мрачный подтекст? Синтия знала, что такой день настанет, и все же была застигнута врасплох: готового ответа у нее не оказалось. Мозг лихорадочно заработал и быстро нашел ответ. Нужно обратить это в шутку.

– Поверь, была бы ты замужем за Малкольмом, тоже выглядела бы усталой, – сказала она подруге. – Он не принимает никаких «нет».

И Синтия захохотала, надеясь, что Лорелея последует ее примеру. После нескольких томительных секунд та действительно засмеялась, а за ней – и остальные женщины. Вскоре все заговорили о своих мужьях. Это было чем-то вроде пари; каждая повышала ставку, рассказывая свою историю. Они даже сравнивали нынешних мужей с бывшими, а также с любовниками: кто лучше и внимательнее в постели, кто выводит жену из себя, бросая потные беговые шорты на пол ванной, кто выдавливает зубную пасту из середины тюбика.

Времяпрепровождение вышло приятным. Все вели привычные женские разговоры. Однако Синтия чувствовала, как внутри ее что-то оборвалось и упало. «Ты следишь за собой?» Это упал острый нож.

«Прощай, все это, прощайте, все, кто создавал для меня видимость жизни».

И тем не менее она будет тосковать не по вечеринкам и концертам, не по мягкой коже ее туфель и сумочек, не по долгим обедам с прекрасной едой и таким же вином, не по многочасовым застольным разговорам. Совсем нет. Она будет скучать по своему мальчику. Она думает о двух днях, один из которых стал началом, а другой – концом. Первый – день, когда он появился в ее жизни. Синтия думала, что ничего не почувствует; усыновление питомца было обычным поступком для женщины ее положения. Питомец как бы становился предметом интерьера, наряду с диваном в гостиной или картинами на стенах. Правда, предметом живым, подвижным. «О, вы взяли себе питомца! – скажут в таком случае люди. – Представляем, как вы взволнованы!» Разумеется, поначалу они увидели его на фото. Такие поступки не совершаются вслепую. Однако стоило Синтии увидеть его стоящим у перил паромной палубы, как в ней что-то изменилось. Мальчик оказался выше, чем она себе представляла: не меньше шести футов. Из-за нелепой одежды, плохо сидевшей на нем и напоминавшей пижаму или облачение хирурга, он казался еще выше. Во взглядах остальных питомцев сквозили рассеянность и безразличие, а ее мальчик вертел головой, глядя на собравшихся, здания города и даже на небо. Он запрокидывал голову, подставляя лицо солнцу. Синтия сразу обратила внимание на ужасную стрижку. Казалось, им занимался слепой парикмахер. Это она исправит сразу же. У мальчика должна быть подобающая прическа.

– Как по-твоему, это он? – спросил муж и, не дождавшись ответа от Синтии, обратился к сопровождавшему их агенту по усыновлению. – Это и есть наш сын?

Однако Синтия почти не обращала внимания на происходившее вокруг. Голос мужа, шум толпы, солнце, небо и море – все меркло по сравнению с этой неожиданной, яркой реальностью: мальчиком. В ее мозгу замелькали вопросы. Какую еду он будет предпочитать, какую одежду? Какую музыку будет слушать, какие книги читать? И почему ее вдруг начали волновать подобные вопросы? Он появился в ее жизни благодаря обычной бюрократической процедуре. Отчего же она вдруг почувствовала внезапную нежность к мальчишке, с которым еще не перемолвилась ни словом? Паром пришвартовался к причалу. Питомцы собрались у сходней. Участок причала, куда им вскоре предстояло спуститься, был отгорожен канатом, заходить за который приемным родителям не разрешалось. Мальчик – ее мальчик – стоял в очереди первым. («Ее» мальчик? Неужели это произошло так быстро?) Он размеренно спускался по сходням, глядя вперед и держась обеими руками за перила. Так, наверное, выходят из космического корабля на поверхность чужой планеты – настолько методичными были его движения. На причале мальчика встретили мужчина в темном костюме, с планшетом в руке, и женщина в белом халате, державшая наготове ридер. Мужчина в костюме молча закатал мальчику рукав и стал придерживать его руку. Его помощница – вероятно, врач – подсоединила провода к портам на персональном мониторе своего начальника. Последовала пауза. Врач проверяла показания. В толпе перешептывались, ожидая результата. Наконец женщина подняла голову и громко произнесла:

– Прошу приемных родителей подойти!

Агент по усыновлению отцепил канат. Синтия и Малкольм пошли навстречу мальчику. Тот устремился к ним. Все трое встретились в пустом пространстве между толпой и сходнями. Мальчик заговорил первым.

– Как поживаете? – спросил он и тепло улыбнулся. – Я – Проктор, ваш питомец.

Он протянул руку. Жест был не совсем естественным. Чувствовалось, что будущих питомцев специально учат этому.

– Ну вот мы и встретились, сынок, – сказал муж Синтии и, улыбаясь во весь рот, дружелюбно пожал мальчику руку. – Рад наконец-то увидеть тебя воочию.

– Привет, папа, – ответил мальчик, затем повернулся к Синтии и тоже протянул руку. – А ты, должно быть, моя мама. Я очень счастлив познакомиться с вами обоими.

Познакомиться с вами! Синтия чуть не засмеялась. Но причиной было не пренебрежение, а искреннее удовольствие. Какой же он вежливый! Как он стремится быть хорошим, понравиться им, превратить их супружескую пару в полноценную семью! И это имя – Проктор. Оно происходило от латинского «procurator» (об этом Синтия узнала потом; ее муж был сведущ в подобных вещах) и в переводе означало «служитель» или «управляющий». Человек, управляющий делами других. Как замечательно! Синтия не стала пожимать ему руку, а взяла ее в свои ладони, ощущая тепло и пульсацию жизни. Потом заглянула ему в глаза. В них было что-то такое… Что-то иное… душевное. «Интересно, каким он был в прежней жизни? – невольно задумалась Синтия. – Чем занимался? Кем были его друзья? Сколько у него было жен?»

Был ли он счастлив?

– Синтия, выпусти руку нашего мальчика.

Тогда она засмеялась и убрала руки. «А ты, должно быть, моя мама». Он был всего лишь мальчишкой, заново родившимся в этом мире. Пусть и ростом шесть футов, но все равно мальчишка. А она станет его матерью.

«Так и есть», – думает она, идя по лужайке, спускающейся к проходу. Небо светлеет. Звезды полностью исчезли, на горизонте появилась разгорающаяся полоска света. В тот день Синтия приняла Проктора в свое сердце. И не только она, Малкольм тоже. Этот суровый мужчина с его моральными принципами, этот любитель правил и протоколов… Казалось, над его жизнью взмахнули волшебной палочкой, и большая деревянная кукла, которой был Малькольм, от внезапного прилива любви превратилась в живого человека. Как замечательно, по-мужски, улыбался Малкольм, пожимая руку Проктору! Какой радостью сияли его глаза, когда он показывал мальчику комнату, в которой тот будет жить: кровать из тикового дерева, секретер, картины с изображениями кораблей на стенах, старый телескоп на треножнике, повернутый в сторону моря. А во время их первого семейного обеда муж делал все, чтобы их сын почувствовал себя дома, не знал, чем еще угостить Проктора, и терпеливо учил его пользоваться вилкой и ножом. В конце этого удивительного дня Малкольм на цыпочках вышел из комнаты сына и тихонечко прикрыл дверь. Увидев в коридоре Синтию, он приложил палец к губам: «Тише, не разбуди». Могла ли она не проникнуться искренними чувствами к такому мужчине?

И второй день, через несколько лет. Давным-давно Синтия услышала слова о любви и готовности отпустить того, кого любишь. Слов она не запомнила, только общий смысл. Потеря – это часть «бухгалтерии» любви, ее единица измерения. Подобно тому как фут состоит из дюймов, а ярд – из футов, любовь состоит из потерь. Проктор только что поступил в университет: то был год его триумфа, когда у него проявился особый дар. Он просил Синтию не ходить, чтобы он не нервничал, но она все равно пришла и забралась на последний ярус трибун, опоясывающих бассейн, рассчитывая остаться незамеченной. Воздух был теплым и влажным. Звуки, раздававшиеся под сводами бассейна, оглушали и сбивали с толку. Далеко внизу блестел идеально ровный прямоугольник неестественно-голубой воды. Синтия ощущала нараставшую тяжесть в груди, рассеянно следя за состязаниями в других видах плавания, пока очередь не дошла до ее мальчика. Заплыв на сто метров вольным стилем. Внешне Проктор выглядел так же, как остальные пловцы: облегающий костюм, очки, серебристая шапочка. Казалось, все они одинаковые, но только он был ее мальчиком и выделялся, как и в тот день, когда она впервые увидела его на палубе парома. Проктор стоял у кромки воды, делал разогревающие движения руками и вращал шеей. Наблюдая за ним, Синтия испытала странное чувство расширения, словно он был продолжением ее самой, колонией или форпостом. Он немного попрыгал, надул щеки и нервно выдохнул. Синтия поняла: сын погружается в себя, как человек, входящий в транс.

По сигналу судьи пловцы заняли места на стартовых тумбах и все как один низко нагнулись, коснувшись пальцами ступней. Зрители напряглись. Пловцы застыли. Секунды казались вечностью. Затем пропела труба; десять молодых, крепких тел взлетели в воздух и скрылись под водой.

У Синтии екнуло сердце.

Ее мальчик плыл по третьей дорожке. Он долго скользил под водой, прежде чем его голова появилась на поверхности. К этому времени Синтия уже стояла на ногах и орала как сумасшедшая: «Давай, давай!» Каждый взмах длинных рук Проктора толкал его вперед, словно сопротивления воды не существовало. Заплыв длился считаные секунды, но Синтии они показались бесконечными. Проктор достиг конца бассейна, перевернулся и поплыл обратно. Два взмаха – и он уверенно вырвался вперед. Вот-вот случится казавшееся невозможным. Синтия кричала во все горло, сердце летало, заряженное адреналином. На ее глазах сын переживал главный момент своей жизни.

Синтия даже не заметила, как окончился заплыв. Проктор коснулся стенки бассейна, а через мгновение оттолкнулся, чтобы взглянуть на табло, где появились его имя и цифры, показывавшие время. Цифры говорили о том, что он победил. Он ликующе вскинул руку и потряс сжатым кулаком, сияя от неподдельной радости. Тогда Синтия еще не знала, что он не только выиграл заплыв, но и установил новый рекорд для стометровки: на две десятых секунды быстрее предыдущего рекордсмена. Соперник Проктора, плывший по соседней дорожке, поздравил его с победой, ударив по растопыренной ладони.

Потом сын отошел, задрал голову и стал внимательно оглядывать трибуны. И вдруг Синтия поняла: его протесты были уловкой. Проктор с самого начала знал, что она придет в бассейн. Ей подумалось, что эта победа – подарок, который он сделал ей. Но едва она встала, чтобы крикнуть ему с высоты, как к кромке бассейна подскочила девушка, сидевшая в другом ряду. Проктор быстро вылез из бассейна, одним движением стянув с себя очки и шапочку. Девушка бросилась к нему и оказалась в его объятиях. Она висела на шее рослого Проктора, не доставая ногами до пола. Никто из них даже не замечал этого; оба были поглощены друг другом. А потом он крепко поцеловал ее, без всякого стеснения. Поцелуй был долгим; зрители на трибунах одобрительно кричали и свистели.

Разумеется, среди зрителей были и девушки. Странно, если бы Проктор не нравился им. Высокий, широкоплечий, улыбчивый. Во время разговора он всем своим видом показывал, что внимательно слушает собеседника, а не просто ждет своей очереди поговорить, чем обычно грешат парни. Иными словами, он обладал многими качествами, которые привлекают девушек.

Но эта девушка, судя по поцелую, была не просто зрительницей. Тогда почему дома Проктор ни разу не обмолвился о ней? Ответ был очевидным: такая мысль просто не пришла ему в голову.

Синтия поспешно покинула бассейн. Ее сильно трясло. Она чувствовала себя покинутой, оставленной. Ее мальчик – больше не мальчик; он занял свое место за столом жизни. Когда она выходила из здания, послеполуденное солнце ослепило ее, как луч прожектора. Ощутив резь в глазах, она полезла в сумку за солнцезащитными очками. Она всегда держалась слегка отстраненно, ведь конец был предопределен с самого начала, подобно тому как в первом такте симфонии содержится завершающая нота. Однако Синтия оказалась неподготовленной к событию, которое только что пережила, к тому, что чувствовала в эти минуты. Да, любовь сделала ее лгуньей! От этой мысли из глаз брызнули слезы. Синтия сбежала со ступенек крыльца, пересекла стоянку и двинулась по шумным городским улицам. Одна.

Теперь все это в прошлом; все это утрачено.

В конце причала ее ожидает ялик. Синтия спускается в лодку, вставляет весла в скобы уключин и отплывает. Солнце уже встало и растянуло свои розовые полоски над морской гладью. Ни малейшего дуновения ветерка. Пару минут она просто сидит, затем берется за весла и начинает грести, удаляясь от берега.

Причал, пляж, дюны, дом, где она прожила двадцать лет, – все уменьшается. Исчезают мелкие детали, пейзаж становится более обобщенным, а затем берег пропадает из виду. Через какое-то время полоса спокойной воды заканчивается. Океан вокруг лодки становится темным и необузданным. Солнце все сильнее греет ей шею. Ялик качается на волнах, то поднимаясь, то опускаясь.

Синтия ждет наблюдателя.

И он появляется. До ушей Синтии доносится негромкий гул, похожий на звук «в», если произносить его сквозь сомкнутые губы. Дрон со стрекозиными крыльями снижается, сбрасывает скорость и зависает над лодкой. Он весь похож на стрекозу, только механическую, ухитряется выглядеть одновременно естественным и рукотворным, а потому он не то и не другое. Синтия задирает голову и смотрит на дрон. На его сверкающем хромированном подбрюшье – стеклянный купол с камерой внутри.

Кто сейчас наблюдает за ней? Она представляет дежурного оператора в подвальном этаже Министерства общественной безопасности, сидящего перед целой стеной мониторов. Он дежурил всю ночь; в усталых глазах – болезненная сухость. Подбородок успел покрыться щетиной. Во рту – кислый привкус. Уложив ноги на стол, он разгадывает очередной кроссворд из сборника. И вдруг что-то заставляет его поднять глаза к мониторам. Что там такое? Женщина в весельной лодке, одна. Странно: ей вздумалось плавать в этот ранний час. И что за одежда на ней? Никак ночная сорочка? Оператор нажимает несколько клавиш. На втором экране, показывающем очертания побережья, появляется красная точка – местоположение дрона. Женщина в ночной сорочке отплыла от берега на три мили.

Оператор нажимает еще несколько клавиш. Система распознавания лиц выдает новую порцию данных. Он узнаёт имя женщины, имя ее мужа, ее адрес и возраст: пятьдесят один год. В прошлом она работала в Департаменте по правовым вопросам Коллегии по надзору. Активно участвует в деятельности Харбор-клуба, Юнион-лиги и Оперного кружка. За последние два года ей выписали шесть штрафов за неправильную парковку, все они оплачены. Далее следуют названия благотворительных организаций, которым она помогала, газеты и журналы, которые она читает, сумма на банковском счету, размер одежды и обуви (6, 8½), а также название ее любимого ресторана («Иль Форно» на площади Просперити; согласно данным ее кредитной карточки, она бывает там каждую неделю). Иными словами, оператору становится известно очень многое, однако ни одно из полученных сведений не дает ответа на вопрос, почему в этот июльский вторник в 6:42 (он проверяет время) женщина села в весельную лодку и удалилась от берега на три мили. Почему она в ночной сорочке. Почему одна.

Что это она делает?

Оператор трет глаза и придвигается ближе к монитору. Женщина достает из-под скамейки полотняный мешочек, быстро развязывает тесемки, извлекает три предмета и кладет их на скамейку возле себя. Металлический прут или штырь длиной около фута. Ножницы для резки проволоки. И нож в потертом кожаном футляре.

Оператор поднимает телефонную трубку.

Синтии хватает решимости на дальнейшие действия лишь потому, что она смотрит на происходящее глазами воображаемого дежурного оператора. Пока тот ждет ответа начальника и с возрастающим беспокойством смотрит на экран, она сует штырь себе в рот и закатывает рукав ночной сорочки, обнажая порт персонального монитора – маленький прямоугольник между локтем и запястьем. Затем берет нож. Оператор прикидывает на глаз длину лезвия. Дюймов шесть, с закругленным концом. Такими ножами чистят и потрошат рыбу. Синтия делает три глубоких вдоха, крепче сжимает рукоятку ножа и приставляет конец лезвия к ложбинке у края монитора. Дождавшись, когда лодка перестанет качаться на волнах, она вонзает лезвие в руку.

Из раны хлещет кровь. Синтию обжигает болью. У оператора нет звука, иначе он услышал бы сдавленные крики, сопровождающие вырезание монитора из тела. Какое счастье, что он ничего не слышит. Синтии немного жаль этого незнакомого человека, по чистой случайности вынужденного следить за ужасной сценой. Нож огибает монитор по периметру; сорочка, скамья и дно лодки обильно залиты кровью. Синтия мотает головой от боли. Кажется, она сломала себе зуб. Наконец лезвие уходит под монитор. Слышно, как рвутся нити датчиков, затем раздается глухое бульканье: монитор отделен от руки.

«Да возьми же трубку! – слушая длинные гудки, бормочет оператор. – Возьми трубку! Слышишь?»

Синтия дважды щелкает ножницами и бросает монитор за борт. Туда же летит вытащенный изо рта штырь. Перед глазами вспыхивают яркие точки, похожие на танцующих светлячков. Дышать становится тяжело. Собрав остатки сил, Синтия идет к носу лодки и снимает якорь с держателя.

Потом начинает обвязывать якорный канат вокруг лодыжки.

В этот момент начальник дежурного оператора наконец-то отвечает на звонок. «Что такое? – резко спрашивает он. – Что еще приключилось? Почему вы звоните мне в такую рань?»

Но оператор не отвечает. Он не в состоянии произнести ни слова.

Синтия выпрямляется. Окровавленная сорочка липнет к телу. Лодку сильно качает на волнах, и Синтия едва не падает. Руки и ноги не слушаются ее. Голова стала легкой, как воздушный шарик. И все же она находит силы, чтобы поднять якорь и прижать его к груди.

Она запрокидывает голову. Над ней, на фоне голубого утреннего неба, висит дрон.

О чем она сейчас думает? Дежурный оператор не знает этого и даже не может вообразить. Она думает о мужчине и мальчике, оставшихся дома, о том, что их семейная жизнь оказалась такой короткой. «Прощайте, – шепчет она. – Прощайте, мои дорогие. Мне не надо было любить вас, но я любила. Любила». Прижав якорь к груди, нежно, как мать – дитя, она закрывает глаза, изгибаясь, наклоняется назад и падает в воду.

Часть первая

Последний прекрасный день

1

Сон всегда был один и тот же.

Я плаваю в море. Удерживая дыхание, я плыву под водой, мчась сквозь этот текучий зеленовато-голубой мир. От рук и ног исходит ощущение чистоты и силы, мои взмахи мощны, но я это делаю без усилий. Далеко вверху, на поверхности, искрятся солнечные блики.

Оставляя за собой цепь пузырьков, я поднимаюсь на поверхность. Солнце заходит, протягивая красные и оранжевые полосы на фоне пурпурного небосвода. Меня влечет неведомая сила. Мои действия нельзя назвать произвольными или непроизвольными; они просто совершаются. Я удаляюсь от берега. Быстро темнеет, и я вдруг с ужасом ощущаю, что совершил ошибку. Все это – громадная ошибка. Я поворачиваюсь к берегу. Нигде ни огонька. Суша исчезла. Охваченный паникой, я отчаянно молочу по воде, напрочь потеряв ориентацию. Я один в безбрежном море.

– Проктор, тебе нечего бояться.

Рядом со мной плывет женщина. Ее движения размеренны. Она держит голову над поверхностью воды; так плавают тюлени. Я не вижу ее лица; голос мне незнаком. Однако в ней есть что-то, наполняющее меня великим спокойствием, словно все это время я ждал ее и она наконец появилась.

– Нам не придется долго плыть, – мягким голосом говорит она. – Я буду показывать тебе направление.

– Куда мы поплывем?

Она не отвечает и уплывает вперед. Я следую за ней. Ветра нет, течения тоже. Поверхность моря неподвижна, как камень; слышатся лишь негромкие всплески от наших гребков.

– Видишь? – спрашивает она, указывая на небо.

Там появилась яркая звезда, заметно отличающаяся от прочих. Она ярче других, лучше видна и имеет голубоватый цвет.

– Проктор, ты помнишь эту звезду?

Помню ли я? Мои мысли путаются; они похожи на короткие соломинки, несомые потоком воды. Они перепрыгивают с места на место. Я думаю то об океане и его равнодушных черных просторах, то о звезде, пронзающей небо, словно луч прожектора. Все это мне известно и в то же время нет; все знакомое – и совершенно чужое.

– Ты озяб, – говорит женщина.

Так оно и есть. У меня дрожат руки и ноги, а зубы выстукивают барабанную дробь. Она плывет рядом.

– Возьми меня за руку, – предлагает она.

Оказывается, я уже держу ее за руку. У нее теплая кожа, которая словно живет своей жизнью и оттого пульсирует. Потрясающее ощущение, сильное, как приливная волна. Мое тело окутывает другая волна – волна нежности. Возникает чувство родного дома, возвращения домой.

– Ты готов?

Она поворачивается ко мне. На мгновение я вижу ее лицо, но все происходит слишком быстро, и ее облик не успевает запечатлеться у меня в памяти. Потом ее губы приникают к моим, и она целует меня. Сквозь меня проносится вихрь ощущений. Кажется, будто разум и тело вдруг соединились с беспредельными силами. «Это и есть чувство любви, – думаю я. – Когда же мы разучились любить?» Женщина обнимает меня, прижимая мои руки к моей груди. В этот момент до меня доходит, что вода меняет свойства. Она становится менее плотной.

– Проктор, пора просыпаться.

Я лихорадочно бью руками и ногами, чтобы удержаться на плаву. Без толку. Кажется, будто я ударяю по воздуху. Что-то крепко держит меня, и я едва могу шевельнуться. Море исчезает, раскрываясь, словно пасть. Ужас сжимает мне горло, не позволяя закричать…

– Посмотри вниз, – шепчет мне на ухо женщина.

Я смотрю и одновременно ныряю. Мы оба ныряем в безграничную черную бездну.

Последнее, о чем я успеваю подумать: «Море полно звезд».

Меня зовут Проктор Беннет. А теперь о том, что я называю своей жизнью.

Я – гражданин островного государства Проспера. Острова нашего архипелага расположены далеко от материков. Удаленная от остального мира, Проспера живет в гордом одиночестве. Ее климат, как и все остальное, исключительно благоприятен: теплое солнце, прохладные ветры с океана и частые ласковые дожди. Первый остров имеет то же название, что и весь архипелаг, – Проспера[1]. Его очертания напоминают не слишком правильную окружность. Площадь острова – четыреста восемьдесят две квадратные мили. На нем живут все просперианцы. Береговая линия Просперы сверкает чистым белым песком, леса полны зверей и птиц, а почва в долинах исключительно плодородна. Кому-нибудь наш остров покажется первозданным раем, но это, конечно, не так. Второй остров называется Аннекс. Там живут те, кто обслуживает просперианцев: мужчины и женщины, чьи биологические и социальные показатели ниже наших, что, как я заметил, не мешает им быть вполне довольными своей участью. Площадь Аннекса вчетверо меньше. Он соединяется с нашим островом понтонным мостом, по которому весь этот разнообразный и необходимый обслуживающий персонал приезжает на Просперу и возвращается обратно.

Третий и последний остров архипелага сильно отличается от двух упомянутых выше. О нем мы почти ничего не знаем, за исключением того, что он существует. Официально он называется Детским островом, но за ним прочно закрепилось название Питомник. Это остров-крепость, почти со всех сторон окруженный мелководьем и высокими скалами, выступающими из воды. Единственный проход позволяет добраться до восточного побережья острова. По этому проходу и движется паром. Каждый просперианец за свою итерацию дважды совершает путешествие на пароме: в начале и в конце. О населении Питомника я ничего не знаю, хотя оно наверняка есть. Некоторые считают, что там живет сам Дизайнер, наблюдая за процессом регенерации, являющимся основой нашего образа жизни, ни на что не похожего.

Живя на изумительном острове, не зная нужды и прочих тягот, просперианцы посвящают себя высшим устремлениям. Творческое самовыражение и достижение личного совершенства – вот краеугольные камни нашей цивилизации. Мы – общество музыкантов и художников, поэтов и ученых. Добавьте к этому многочисленных дизайнеров, модельеров, создателей уникальных вещей и уникальных зданий. Одежда, которую мы носим, пища, которую мы потребляем, спектакли, концерты и выставки, которые мы посещаем, места, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы, – все стороны нашей повседневной жизни являются предметом пристального внимания кураторов. Можно сказать, что и сама Проспера – произведение искусства, холст, на котором каждый гражданин стремится оставить свой неповторимый мазок.

Что с нами произошло? Как мы очутились на архипелаге? Вряд ли я отвечу на эти вопросы, поскольку мои познания скудны. Сейчас нелегко даже выяснить, в каком году все это началось. А если спросить нас, что́ мы знаем о нынешнем состоянии остального мира, ответ будет коротким: ничего. Архипелаг окружает Завеса – электромагнитный барьер, скрывающий нас от мира и мир от нас, поэтому мы избавлены от гнетущих новостей. Впрочем, несложно вообразить, в чем погряз мир за пределами Завесы. Войны, эпидемии, голод, экологические катастрофы, волны неуправляемой миграции, фанатизм всех цветов и оттенков. Цивилизация, развитие которой пошло вспять. Люди, что поклоняются соперничающим богам, ведут войну: все против всех. Все эти конвульсии угасающей цивилизации и побудили Дизайнера – давным-давно – построить наше тайное святилище. Мы почти никогда не говорим о подобных вещах, именуемых одним словом – «ужасы», поскольку не видим в этом смысла. Скажу лишь, что гений Дизайнера создал Просперу с единственной целью: оградить лучшую часть человечества от худшей.

Уезжать с Просперы, естественно, запрещено. Если остальной мир узнает о нас, само наше существование окажется под угрозой. Но кому в здравом уме придет мысль уехать отсюда? Время от времени появляются слухи о каком-нибудь глупце, решившем отправиться за Завесу. И всегда таким глупцом оказывается кто-нибудь из жителей Аннекса. А поскольку никто не вернулся обратно и тайна нашего существования сохраняется, можно предположить, что авантюры этих нарушителей спокойствия окончились крахом. Возможно, они утонули в океане. Возможно, не нашли себе нового пристанища, поскольку прежняя цивилизация полностью вымерла. Есть и такое, весьма распространенное мнение: беглецы достигли края земли и сгинули в небытии.

Теперь расскажу о себе. В нынешней итерации мне сорок два года. (Возраст просперианцев отсчитывается с шестнадцати лет. Итеранты, сходящие с парома, примерно соответствуют этому биологическому возрасту.) Мной заключен гетеросексуальный брачный контракт – на пятнадцать лет, с возможностью продления. После восьми лет совместной жизни могу сказать, что мы с Элизой вполне счастливы. Конечно, мы уже не те пылкие любовники, как в начале, когда нам было не разлепиться. Но со временем чувственная сторона брака становится не слишком важной, и если между партнерами не возникло осложнений, их отношения становятся очень комфортными. Именно так и произошло у нас. Дом, в котором мы живем, оплатили приемные родители Элизы. Такую роскошную постройку не возведешь на мое скромное жалованье государственного служащего. Мы живем на южном побережье Просперы. Дом стоит на каменном мысу. Элиза никогда не была так глубоко погружена в свою стихию, как в те два года, пока длилось строительство. Каждый день она часами общалась с целой армией архитекторов, дизайнеров и строительных рабочих, вникая в самые мельчайшие детали. Признаюсь, что мой интерес был не таким острым. У меня нет свойственного Элизе художественного чутья. Я был вполне доволен тем, что дом находится недалеко от города. Меня также донимало вмешательство ее приемных родителей, особенно матери, в нашу совместную жизнь. Но Элиза счастлива, что у нас такой дом, а я радуюсь тому, что она счастлива. Здесь протекает наша жизнь – под шелест ветра в пальмовых ветвях и шум белогривых волн, накатывающих на пляж.

Я работаю управляющим директором Шестого округа Департамента социальных контрактов, отдел правоприменения. Кто-то считает мою работу нервной и даже жутковатой. Меня часто называют паромщиком, и я с гордостью ношу это звание. Иногда колесикам эмоций для бесперебойной работы требуется смазка. Этим я и занимаюсь. Например, пожилые граждане, страдающие нарушениями психики – нередкими в последние годы итерации, – никак не соглашаются на заключение контракта. Порой возникают весьма непростые ситуации. Но большинство людей, даже если они сопротивляются мысли о переменах, удается убедить в правильности такого шага. Ведь им предлагают совершить путешествие в новую жизнь; избавиться от тягот прежнего существования и очистить «жесткий диск» памяти, чтобы родиться безупречно здоровым подростком с румяным лицом и незамутненным взглядом на мир. Казалось бы, кто не захочет родиться заново?

И тем не менее…

Порой в мозгу всплывают вопросы, и человек смотрит на жизнь под другим углом. Он думает об обслуживающем персонале, который у нас принято называть штатом помощников. Как разительно их жизнь отличается от нашей! У них нет итераций. Они рождаются так, как рождались наши предки, будучи при появлении на свет мокрыми, орущими, ничего не соображающими комочками. Они живут всего один раз, подстегиваемые неумолимым временем. Их дни проходят в усердной работе, результаты которой видны сразу (свежескошенная лужайка; начищенная кухня, где царит стерильность, как в операционной; поле, которое засеяли, затем убрали урожай и засеяли снова). Они рожают детей, те растут у них на глазах, а потом начинают самостоятельную жизнь. Так проходят пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лет, наконец их жизнь обрывается, и они уходят в небытие.

А еще они верят в Бога, тогда как никакого Бога нет.

При абстрактном сравнении может показаться, что их жизнь куда ярче нашей. Я даже чувствую укол зависти. Но потом начинаю думать о постоянных трудностях и тяготах, сопутствующих ей. Любовь может окончиться разочарованием. Дети иногда отправляются в могилу раньше родителей. Быстрые биологические изменения разрушают тело. Добавьте к этому череду болезней. Людей из обслуги не ждет блаженство реитерации, новой жизни не будет, а нынешняя приносит сплошные потрясения и разочарования. Стоит подумать об этом, и зависть угасает.

Что остается? Бесконечность прекрасных дней и мечта, где я, в объятиях любви, устремляюсь к звездам.

Это было не так давно, в среду. Одна из июньских сред, и дело не в дате, а в том, что этот день пришелся на среду. Скомканные, мокрые от пота простыни; воображаемые ночные ужасы (море, звезды) растворяются; утренний свет со стороны моря наполняет спальню, словно золотистый газ. Я, Проктор Беннет – просперианец, муж, паромщик, – открываю глаза и сразу понимаю, что в доме пусто. Встаю, потягиваюсь, надеваю халат, сую ноги в шлепанцы и иду на кухню, где Элиза оставила для меня кофе в кофеварке. Дверь, ведущая в патио, открыта, и оттуда струится прохладный океанский воздух. Я наливаю кофе, добавляю молока и иду наружу.

Какое-то время я просто стою и смотрю на море. Я издавна привык начинать свой день с неспешного стояния, чтобы разум избавился от остатков сновидений в удобном для него темпе. Иногда сон исчезает мгновенно, словно лопнувший мыльный пузырь. В такие дни я недоумеваю: действительно ли я видел это или попросту вспоминал сновидения других ночей? Но иногда сон застревает в мозгу, становясь как бы вторым слоем реальности, и я знаю, что сцены из него еще долго будут окрашивать мои дневные эмоции.

Сегодня как раз такое утро.

Я всегда был сновидцем – человеком, который видит сны. Как правило, гражданам нашего мира это несвойственно. Есть распространенное мнение, что сны являются побочным продуктом промышленного загрязнения, когда-то накрывшего планету, хотя я бы не назвал этот продукт таким уж нежелательным. Если бодрствование доставляет нам столько удовольствия, почему мы должны испытывать потребность в историях из снов с их изматывающими поворотами? Я сказал, что просперианцы не видят снов, но это не совсем верно. Самые старые видят их. В своей профессиональной деятельности я часто сталкивался с последствиями этого. Беспокойные ночи, странные видения, постепенно наступающее расстройство мышления и, наконец, соскальзывание в лунатизм, который вызывает болезненные ощущения даже у стороннего наблюдателя. Раз уж я заговорил о своей профессии, добавлю: мы стараемся не допускать, чтобы процесс зашел слишком далеко, но это не значит, что мы предотвращаем все случаи лунатизма.

Мне удалось свести к минимуму роль снов в моей жизни, однако так было не всегда. Будучи юным питомцем, я страдал от сновидений такой силы, что они поднимали меня с кровати, заставляли бродить по дому в полубессознательном состоянии и совершать немыслимые и необъяснимые поступки. Я открывал все краны подряд. С каким-то ожесточением ломал светильники. Однажды сделал себе сэндвич с маслом и джемом и зачем-то выбросил его из окна. (За всем этим наблюдал мой отец. Мои приемные родители старались не вмешиваться, кроме тех случаев, когда я мог, по их мнению, покалечиться.)

Сейчас воспоминания о тех ночах вызывают у меня усмешку, а тогда мне было не до смеха. Кончилось тем, что мои ночные художества всерьез надоели родителям и мама повезла меня к врачу. С того момента, как я покинул паром, прошел всего год или два. Мир по-прежнему манил меня новизной. Все мои путешествия сводились к поездкам в Академию раннего обучения и обратно. Я еще толком не видел острова. Автобус вез нас вглубь Просперы, двигаясь по извилистому загородному шоссе среди возделанных полей и фруктовых садов. Маршрут окончился в каком-то глухом месте, около неприметного здания. К этому времени в автобусе остались только мы. Здание представляло собой бетонный куб. Правда, общее впечатление скрашивали цветущие кусты и мягкая зеленая лужайка, все еще влажная после ночного дождя. В приемной какая-то женщина спросила наши имена и предложила подождать, хотя никого, кроме нас, не было. Мое приподнятое настроение, вызванное новыми впечатлениями, постепенно переходило в беспокойство. Наконец мной овладела настоящая тревога. Я понимал, что мы приехали сюда из-за моих сновидений. Я вовсе не был в восторге от них. Меня глубоко тревожили разрозненные картины и вызываемые ими сильные эмоции. Но еще больше меня пугала мысль о том, что я разочаровал приемных родителей: мне очень не хотелось этого. Я сидел в комнате ожидания, и мои страхи густели, как остывший суп. Мелькнула пугающая мысль: я – обуза для родителей. Если я не перестану видеть сны, они вернут меня на Питомник. Поскольку я не оправдал их ожиданий, меня обменяют на более подходящего парня, как в магазине обменивают неудачно выбранный подарок.

Наконец дверь врачебного кабинета открылась. Нас встретила молодая женщина в белом халате: голубоглазая, с каштановыми волосами, скрепленными серебряной заколкой. Она представилась – «доктор Пэтти» – и пригласила нас войти. Кабинет был таким же унылым, как и здание. Ничего лишнего. Окон тоже не было. На стенах – ни одной картины или какой-нибудь декоративной безделушки. Только смотровой стол, обитый кожей, стеклянный шкаф с инструментами и стул для моей матери. Доктор Пэтти попросила меня снять рубашку и сесть на стол. Начался осмотр. Она проверила мой монитор, прослушала сердце и легкие, проверила глаза, состояние носа и рта. Потом перешла к цели нашего визита. «Значит, тебе снятся сны?» – спросила она. (Я кивнул.) «Как часто это происходит?» (Я не знал. Очень часто.) «Можешь ли ты вспомнить какие-нибудь особенности этих снов?» (Было ли мне страшно от них?) Все ответы врач заносила в мою карточку. Туда же она записала – с маминых слов – историю с выброшенным сэндвичем. Я сидел как на иголках, готовый расплакаться. Я считал себя настолько виноватым, что почти не сомневался в исходе: из кабинета доктора Пэтти меня отправят прямо на паром и моя жизнь кончится, едва успев начаться.

Однако страхи оказались напрасными. Доктор Пэтти отложила карточку и ободряюще посмотрела на меня. «Вряд ли есть основания для беспокойства», – заявила она. Конечно, в моем возрасте такие сны бывают очень редко, но аналогичные случаи известны. В первые годы новой жизни сознание может выбрасывать на поверхность осколки прежней итерации. Они проявляются по-разному, иногда в виде ночных происшествий, как у меня. Доктор Пэтти посоветовала мне думать о них не как о снах, а как о своеобразных отзвуках. Источника звука уже нет, а сам он остался, отражаясь в разуме до тех пор, пока не исчезнет.

Надо отдать ей должное: в дальнейшем все происходило примерно так, как сказала она. В последующие месяцы сновидения становились все более редкими, а затем и вовсе прекратились. К этому времени я уже поступил в университет и вообще перестал думать о них. Вся история казалась не более чем причудливым эпизодом первых лет итерации, поводом для шуток после второй порции коктейля или третьей рюмки вина. «Проктор, а расскажи-ка про сэндвич с джемом! Должно быть, родители подумали, что ты спятил!»

Во всяком случае, так мне тогда казалось.

Но мои воспоминания о том утре простирались дальше. Мы с мамой вернулись на автобусную остановку. Объяснения доктора Пэтти я понял лишь частично (отзвуки в голове?), но испытал невероятное облегчение. Врач признала меня нормальным, а значит, мне не грозит возвращение на Питомник. Эта мысль заметно повлияла на мое настроение, которое вновь стало приподнятым. Хотелось шутить и смеяться. Однако мама оставалась молчаливой и не разделяла моей радости. Мы уселись на скамейку. Я пытался расшевелить ее с помощью потока оптимистичных фраз, но безуспешно. Наконец она повернулась в мою сторону и окинула меня долгим, испытующим взглядом.

Мама, красивая женщина, была намного моложе отца. Гладкое лицо с едва заметными морщинками в уголках глаз и рта. Темно-каштановые волосы, блестевшие на солнце. Честно говоря, я почти ничего о ней не знал, даже не мог сказать, был ли отец ее первым мужем. (У отца до встречи с мамой уже было три брачных контракта.) При мне она ни разу не упомянула о своих приемных родителях, как и о ранних годах итерации. Ее окружала атмосфера какой-то мечтательной таинственности. Она была из числа тех женщин, о которых хочется узнать побольше. Почти все говорили, что она обладает особым свойством: способностью излучать счастье. Вряд ли она была счастлива сама: сейчас я сомневаюсь в этом. Просто само ее присутствие пробуждало в других добрые чувства. То был особый дар, и я готов это подтвердить.

Однако мамин взгляд там, на скамейке автобусной остановки, испугал меня.

– Ты ведь знаешь, что я тебя люблю? – спросила она.

День и так был полон странных событий, а эти слова… они показались мне самым странным из всего, что случилось. Никто из приемных родителей не говорил, что любит меня. Просперианцам несвойственна родительская любовь вроде той, что испытывают к своим биологическим детям жители Аннекса. Никто и не требовал такой любви. Возможно, со временем мы трое лучше узнали бы друг друга и наши семейные узы окрепли бы. Но я не видел оснований для того, чтобы родители любили меня.

– Ничего страшного, – добавила она, не дождавшись моего ответа; я не представлял, что ей ответить. – Я не собираюсь тебя смущать. Просто хотела сказать тебе об этом.

Какое там смущать! Я был ошеломлен. Почему мама заговорила со мной в столь доверительной манере и так, словно я уже взрослый? Да, мой рост достигал шести футов, но что я знал о жизни?

– Проктор, мне нет дела до того, что говорят другие. Если тебе снятся сны – это совсем неплохо.

– Ты так думаешь?

– По правде говоря, я считаю, что это замечательно. – Она наклонилась ко мне. – Поделюсь с тобой секретом. Ты не один такой.

– Не один? – растерянно переспросил я.

– Не один. Если хочешь знать, многие видят сны. Просто они не знают об этом.

Я задумался над ее словами. Мне стало любопытно, и я спросил:

– А ты? Ты видишь сны?

Она прищурилась, глядя вдаль, точно ответ на мой вопрос лежал где-то там.

– Иногда, – сказала она. – По крайней мере, я так думаю. Я просыпаюсь с этим… ощущением. Словно я куда-то путешествовала.

Я понял смысл ее слов: ощущение путешествия, перемещения из привычного мира в другой.

– Как ты думаешь, это хорошие сны? – спросил я маму.

– Не знаю, – слегка пожав плечами, ответила она и снова перевела взгляд на меня. – Проктор, очень важно слушать то, что тебе говорят во сне.

– Но я не помню тех, кто мне снится. И их слов тоже.

– Может, так оно и есть. Может, ты не вспомнишь это так, как вспоминаешь что-нибудь наяву. Но даже если не вспомнишь, эти слова останутся в тебе, в твоем сознании. Они – часть того, кем ты являешься.

– Я никогда не думал так о снах.

Мамино лицо стало еще серьезнее.

– То, о чем я говорила ранее, – не просто слова. Надеюсь, тебе суждено познать любовь и ты полюбишь кого-нибудь так же, как я люблю тебя. Всегда помни об этом. Хорошо?

Тогда я не подозревал об истинном смысле ее слов. «Настанет день, и я тебя покину» – вот что хотела сказать мама.

Шаги за спиной. Элиза возвращается из своей мастерской над гаражом. Мой кофе остыл. Я едва сделал пару глотков из кружки. Вхожу в дом. Элиза деловито ставит портфель на обеденный стол, быстро идет на кухню и открывает холодильник.

– Вот ты где, – говорит она, обращаясь непонятно к кому.

Ее кожа сияет, глаза сверкают, движения энергичны. Чувствуется, что утро было для нее продуктивным. Для этого дня она выбрала брюки стрейч и просторную блузку из хлопка. Косметики на лице чуть-чуть, да и та ей не нужна. Единственное украшение – серебряные браслеты, по нескольку на каждой руке. Элиза достает из холодильника то, что станет ее завтраком: морковь, сельдерей, листовой салат, витамин В и лимон.

– Тебе нужно что-нибудь съесть.

На этот раз ее слова обращены ко мне.

Даже по высоким стандартам Просперы моя жена – в высшей степени привлекательная женщина. Перед тем как стать кутюрье, она была очень успешной моделью. Особую известность ей принесло участие в кампании «Будь особенной», проведенной Департаментом образа жизни. Ее лицо украшало страницы журналов, ее здоровая искрящаяся улыбка виднелась на всех билбордах Просперы. Элизу до сих пор узнают: клиенты, гости на вечеринках и даже наш сантехник. Когда ее видят, у людей вспыхивают глаза. Бывают моменты вроде нынешнего, когда и у меня при взгляде на нее перехватывает дыхание.

– Проктор, ты меня слышишь?

Я выныриваю из транса.

– Прости, – бормочу я и поднимаю кружку. – Кофе великолепен. А есть что-то не хочется. На работе перекушу.

Элиза складывает в блендер продукты, предназначенные для завтрака.

– А что ты тут делал прошлой ночью?

– Делал?

Блендер вдруг оживает, оглашая кухню ревом, потом так же резко останавливается. Наступает пронзительная тишина. Элиза переливает содержимое блендера в высокий стакан.

– Я слышала, как ты чем-то громыхал. – Она пробует свою питательную смесь и покачивает стакан. – Часа в три ночи.

И так понятно, что ее слова вызывают у меня тревогу. Могу ли я соорудить правдоподобное объяснение? Сказать, что услышал шум и пошел проверить? Проснулся посреди ночи голодным и совершил набег на кухню? Меня разбудил дождь и я встал, чтобы закрыть окна? Насколько помню, этой ночью я спал как убитый.

– Должно быть, это из-за вчерашнего вина. В нем столько сахара. Заснуть не мог.

– Да, ты вчера перебрал. – Элиза проглатывает завтрак и ставит стакан в мойку. – Идем. Хочу кое-что тебе показать.

Мы идем в обеденную зону. Элиза достает из портфеля и раскладывает на столе четыре больших эскиза, выполненные пастелью. На каждом изображена женская фигура в платье для коктейлей. У платья высокая талия, короткие рукава и воротник-бабочка. Подол сильно плиссирован.

– Для нового сезона. – Элиза отходит от стола и встает, скрестив руки на груди. – Что ты думаешь?

Честно говоря, я ничего не думаю об этом платье. Эскизы жены абстрактны; мне не хватает воображения, чтобы их оживить. Как бы такое платье смотрелось на живой, а не на нарисованной женщине? Очень трудно сказать.

– Думаю, это просто потрясающе. – Я включаю улыбку внимательного мужа. – Наверное, лучшие из твоих фасонов.

– Которое?

– Что значит «которое»?

– Проктор, они сильно различаются между собой.

Да, мне так просто не отвертеться. Я внимательно рассматриваю эскизы, добросовестно выискиваю различия, но почти не нахожу их. Наконец я наугад тычу в один из рисунков:

– Вот это.

Элиза недоверчиво щурится:

– Почему?

Я впиваюсь глазами в выбранный мной эскиз:

– Думаю, из-за воротника. Он кажется мне более сдержанным.

– Проктор, все воротники одинаковы. Это единственная одинаковая деталь.

В воздухе повисает напряжение. Когда оно проходит, Элиза сердито начинает собирать эскизы в стопку.

– Возможно, я ошибся, – говорю я. – Давай взгляну еще раз.

Элиза мотает головой и, не взглянув на меня, запихивает эскизы обратно в портфель.

– Нет, когда ты прав, ты прав. Это полная чепуха.

– Элиза, я такого не говорил.

– Мне и без слов понятно. О чем я только думала? Даже не верится, что я все утро ухлопала впустую.

Говорить ободряющие слова и пытаться переубедить ее бесполезно. Прожив с ней почти десять лет, я понял, что подобные разговоры свойственны любой творческой натуре и не надо принимать их на свой счет. К полудню настроение жены опять поднимется, и она с воодушевлением возьмется за новые эскизы. Постоянная борьба с собственной неуверенностью – часть творческого процесса, она усиливает ликование Элизы, когда все идет как надо. (Наверняка так будет и в этот раз. Ее дизайнерские платья продаются в лучших магазинах, по очень высоким ценам.)

– Ну что ж… – почти безнадежно вздыхает она. – Пора переодеваться. Через час у меня фитнес, а в полдень – встреча с покупательницей. Даже не знаю, что ей показать. – Элиза настороженно смотрит на меня. – Знаешь, Проктор, иногда я всерьез беспокоюсь за тебя.

– За меня? С чего это?

– Даже не знаю, как это лучше выразить. С какого-то времени у тебя… у тебя словно что-то сбилось. Просыпаешься среди ночи, почти ничего не ешь, не следишь за собой.

– Со мной все нормально. Честное слово. Просто на работе дел по горло.

– Возможно, проблема именно в твоей работе. Наверное, настало время подумать о другом роде занятий.

И этот разговор мы ведем далеко не в первый раз.

– Я тебе говорил и могу повторить: мне нравится моя работа. Я нужен людям.

– И потому твой показатель – семьдесят семь процентов. Не пытайся это скрыть. Вчера, когда ты уснул, я проверила ридер. Ты оставил его в ванной.

Она говорит о показаниях моего персонального монитора, который есть у каждого просперианца: небольшое устройство на внутренней стороне руки, между локтем и запястьем. Проводки (каждый в десять раз тоньше человеческого волоса), пролегающие вдоль костей, соединяют его с комплексом датчиков в основании коры головного мозга. Монитор – главный инструмент для наблюдения за потоком жизни и ее превратностями. Это касается не только физического здоровья, но и множества других показателей, которые в совокупности отражают уровень нашего благополучия. Нам рекомендуют каждый вечер проверять этот уровень, выражаемый в процентах, хотя те, кто очень ответственно относится к своему здоровью, таскают ридеры с собой. Когда мне перевалило за тридцать, мой показатель стабильно держался на отметке восемьдесят пять (плюс-минус пара процентов), однако с недавних пор я стал замечать, что он стал падать, причем постоянно, и уже не доходит до прежнего уровня.

– Ты ведь не просто так оставил монитор, – продолжает Элиза. – Сдается мне, ты хотел, чтобы я его увидела.

– Не волнуйся. Показатель повысится. Я просто устал.

– И я о том же. Эта работа съедает тебя. Ты в таком состоянии, что больно смотреть.

– Чем, по-твоему, я мог бы заняться?

Лицо жены озаряется улыбкой. Она явно хочет меня подбодрить.

– Как насчет живописи? Думаю, у тебя это хорошо получалось. Или писательство. Ты как-то говорил о написании книги.

– Элиза, я никогда не говорил о написании книги.

Она шумно вздыхает. Какой же я несговорчивый муж!

– Ну тогда что-нибудь другое. А то все эти старики… Честное слово, дорогой, не знаю, как ты выдерживаешь их день за днем. – Элиза внимательно смотрит на меня. – Обещай мне, что покажешься Уоррену. Договорились? Тебе нужно просто пройти осмотр. Убедиться, что снижение твоих показателей не вызвано еще чем-нибудь.

Уоррен – мой друг с юных лет. Сейчас он занимает высокую должность в Министерстве благополучия. Назвать его врачом – все равно что назвать меня дорожным полицейским. Профессии родственные, но не тождественные.

– Элиза, ничем это не вызвано.

– Пусть он подтвердит твои слова. Проктор, я обеспокоена твоим состоянием. Тяжело видеть тебя таким. Сделай это хотя бы ради меня. Сделаешь?

Врачебное заключение о том, что я полностью здоров, по крайней мере, положит конец разговорам на эту тему.

– Думаю, это мне не повредит.

– Значит, ты покажешься Уоррену?

– Ладно, – киваю я. – Покажусь.

– Вот и хорошо. – Элиза торжествующе улыбается. Кто бы сомневался, что она в конце концов добьется своего! Она награждает меня торопливым поцелуем в губы. – И ради всего святого, Проктор, съешь что-нибудь на завтрак.

Она скрывается в спальне и незаметно выпархивает из дому. Сказано все, что можно, и мы оба знаем: ситуация вряд ли изменится. Да Элизе этого и не надо. Все заранее отрепетировано: Элиза проявляет заботу обо мне и, высказав свои мысли вслух, идет заниматься своими делами. По моему опыту, общение между людьми в немалой степени состоит из подобных обменов фразами. Это не столько разговор, сколько параллельное признание: оба по очереди произносят свои внутренние монологи, не слушая друг друга. В моем утверждении нет цинизма или намека на собственное превосходство. В этом я ничем не отличаюсь от других.

Но за разговором о моем здоровье кроется другая тема. Мы не обсуждаем ее, но с некоторых пор она начала угрожать нашему союзу: это вопрос об усыновлении (или удочерении) питомца. В отличие от обслуги с Аннекса, просперианцы не могут рожать детей. Стерильность – это побочный продукт реитераций. Она вызвана необходимостью поддерживать стабильную численность населения (как-никак мы живем на острове) и является весьма благотворной особенностью нашего образа жизни. Мы свободны в своих сексуальных связях и не тревожимся о последствиях; к тому же наши женщины не знают опасностей, связанных с деторождением, – таких, как порча фигуры. Но нас поощряют взять приемного сына или приемную дочь, и после восьми лет совместной жизни большинство супругов обычно задумываются об этом.

Однако у нас с Элизой все буксует. Обычно настойчивость проявляют жены, а мужья соглашаются, охотно или не очень. У нас же все наоборот: желание ввести в дом приемного сына или дочь исходит от меня. Я был удивлен тем, насколько сильным оно оказалось. Ничего подобного со мной раньше не случалось. Я помню, как оно возникло, и не потому, что у меня появился мотив, а как раз потому, что никакого мотива не было. Приятный субботний день. Я нежился в шезлонге, установленном в патио, Элиза куда-то уехала. И вдруг меня охватило чувство неполноты, настолько специфическое, что я сразу понял, в чем дело. В нашем доме кого-то недоставало, а именно – третьего. Это настолько взбудоражило меня, что я был готов немедленно поехать в агентство по усыновлению и заполнить необходимые документы. Когда Элиза вернулась, я рассказал ей о внезапно возникшем чувстве, рассчитывая, что мой энтузиазм захватит и ее, однако она едва обратила на это внимание. Ее голова была занята чем-то другим. «Интересно, – бросила она и, не останавливаясь, прошла из патио на кухню, а оттуда в гостиную. (Я пошел следом, силясь понять, почему она так себя ведет.) – Я никогда об этом не думала. И потом, Проктор, разве мы выкроим время на питомца?» Запомнив ее слова, я через день снова завел речь об этом, еще через несколько дней – в очередной раз. Элиза всякий раз приводила какие-то туманные отговорки. Наконец я решил больше не беседовать с ней о питомце, надеясь, что она сама вспомнит об этом. Пока что Элиза не вспомнила, и я начинаю думать, что уже не вспомнит.

Между тем ее волнует низкий показатель моей жизненности… А утро продолжается. Должность управляющего директора позволяет более или менее свободно распоряжаться своим временем. Я могу приехать на работу попозже и уехать пораньше. Пользуясь этой свободой, я надеваю купальный костюм, беру в ванной полотенце и по длинной лестнице спускаюсь на пляж. Утренней дымки как не бывало, хотя солнце светит еще несильно, имея приятный розоватый оттенок. Вода – неподвижное зеркало. Так всегда бывает по утрам, пока суша не разогреется и с юга не подует ветер. Тогда появятся волны.

Я вхожу в воду и ныряю с головой.

Знаю, о чем вы думаете. Вам кажется, что я намеренно решил поплавать, чтобы сделать свой сон более ясным, припомнить его подробности. Например, рассмотреть лицо моей таинственной женщины. Отчасти вы будете правы. Меня действительно снедает любопытство. Но я всегда был водным существом. С самого начала итерации я полюбил океан, а в университете входил в команду по плаванию. Разумеется, я уже не тот пловец, каким был в студенческие годы. Те дни прошли. Пусть нынешняя молодежь соревнуется и ставит рекорды. Однако вода по-прежнему остается для меня родной стихией. (Довольно странно, что у Элизы все наоборот. Жена откровенно ненавидит воду. За все годы нашей совместной жизни она, кажется, ни разу не уселась на край бассейна, чтобы поболтать ногами в воде.)

Я отплываю от берега. Мышцы разогреваются, разум сосредоточивается на ритмичных движениях рук и ног, а также на дыхании. Подо мной мелькают большие стаи рыб – серебристые точки в голубой воде. Донное течение шевелит стебли водорослей. Я двигаюсь сквозь них, как сквозь толпу. Отплыв на четверть мили, я меняю направление и еще четверть мили плыву параллельно берегу, после чего выбираюсь на пляж и обнаруживаю, что я не один.

На песке сидит девушка и наблюдает за мной. Молоденькая: год-два после схода с парома. Худенькая, игривая блондинка с короткой стрижкой под мальчика (это название мне знакомо – Элиза недолгое время стриглась так). На девушке – шорты и мужская рубашка, которая ей откровенно велика. Ловлю себя на мысли, что знаю эту девушку; точнее, знаю о ней. Когда и откуда я узнал, уже не помню. Но так или иначе, знаю – из-за шрама.

Новые итеранты не сходят с парома совсем уж безмозглыми. Хотя их эмоции притуплены, они обладают запасом слов, достаточным для повседневной жизни, умеют выполнять четыре арифметических действия и знакомы с основными бытовыми навыками. Почти все могут сказать, к примеру, который час, самостоятельно одеваются и завязывают шнурки, выполняют простые работы по дому. И все это – без подсказок взрослых. Иные владеют более сложными навыками, такими как езда на велосипеде или совершение телефонных звонков (хотя им некому звонить). Они быстро обучаются тому, чего не знали, невероятно наблюдательны и обладают потрясающей способностью к подражанию. Эти мальчишки и девчонки забрасывают взрослых вопросами и поглощают информацию так же быстро и жадно, как голодный, оказавшийся за пиршественным столом, поглощает пищу. Новые итеранты также сохраняют то, что, в общем, можно назвать личностью. У них есть вкусы и предпочтения, распространяющиеся на одежду, еду, друзей. Порой они бывают на удивление категоричными. Любят говорить о себе, как взрослые зануды на вечеринке. Очень самоуверенны и часто ведут себя вызывающе, хотя при этом у них бывают удивительные всплески радости. В целом они очень похожи на детей, только большого роста.

Но, как и у настоящих детей, у них нет здравого смысла. Они – отчаянные любители рисковать и превратно судят об опасностях. Просто чудо, как они ухитряются не утонуть, не попасть под машину. Куда бы вы ни пришли, там обязательно будет измученный недосыпанием приемный родитель, и вы услышите леденящую кровь историю о дурацкой выходке чада, едва не стоившей ему жизни. Обычно эти истории имеют хороший конец и какую-нибудь изюминку, вызывая безудержный хохот у других отцов и матерей, тоже измученных. Но так бывает не всегда.

Итак, эта знаменитая девица со шрамом.

Едва наши глаза встречаются, как я сразу чувствую, что мое присутствие напрягает ее. Ей нравится быть одной, погруженной в собственные мысли. Но пляж пуст; наверное, мы – единственные люди на этом песчаном пространстве. На несколько миль в обе стороны – ни души. Это не корабли, тихо расходящиеся в ночи, а суда, идущие на прямое столкновение. Поэтому нужно хотя бы поздороваться.

– Привет! – весело говорю я. – Доброе утро!

Она не отвечает, но и не отворачивается. Я подхожу ближе. В ней ощущается какая-то отстраненность. Правда, в первые годы итерации многие выглядят угрюмыми и нелюдимыми. Знаю по себе. И шрам у нее не такой страшный, как я думал: розоватый рубец, начинающийся под левым глазом и тянущийся до уголка рта. (Поранилась при падении? Обожглась? Уже не помню.) Подобрать маскирующий карандаш, и будет почти незаметно. Как ни парадоксально, шрам лишь подчеркивает совершенные пропорции лица (большие темные глаза, красивый вздернутый нос и четко очерченный подбородок, который поднят с поистине королевским величием). И в то же время он напоминает каждому, кто смотрит на девушку, о том, как легко изуродовать красоту. В более широком смысле это напоминание о рискованности и непредсказуемости самой жизни, пусть просперианцы и пытаются уверять себя в обратном.

– Не возражаешь, если я немного передохну? А то, знаешь, подустал, пока плавал.

Я стою в нескольких футах от девушки. Она поводит худенькими плечами. Ее поза остается прежней: ноги согнуты и прижаты к груди, руки обхватывают колени.

– Вокруг никого, – добавляю я, надеясь успокоить ее. – И утро такое чудесное.

Девушка смотрит не на меня, а на воду, щурясь от утреннего солнца.

– Вы далеко заплыли. Я наблюдала за вами.

– Не так уж и далеко.

Мысленно прикидываю время. Скорее всего, начало десятого. До меня только сейчас доходит, что эта любительница одиночества прогуливает школу и должна сидеть не на пляже, а на уроке. Впрочем, меня это не касается. Возникает ощущение, что она не прочь переместиться еще куда-нибудь.

– А я совсем не умею плавать, – говорит она, чтобы поддержать разговор. – У нас дома есть бассейн, но им никто не пользуется.

– Очень плохо. Но не все любят воду. – Я сажусь рядом. – Кстати, меня зовут Проктор.

Она вновь пожимает плечами – мастерски, как все молодые парни и девушки. Своего имени она, естественно, не называет.

– Почему это вам так нравится? – спрашивает она.

– Что именно?

– Плавание. Вы должны его любить, иначе не стали бы плавать.

Теперь моя очередь пожимать плечами.

– Я всегда любил плавать. Это меня успокаивает.

– А о чем вы думаете, когда плаваете?

Мне нравится эта девчонка с ее прямолинейностью.

– Знаешь, в воде я вообще ни о чем не думаю. Наверное, в этом и есть весь смысл.

Девушка думает над моим ответом, затем снова смотрит вдаль.

– Должно быть, это здорово, – говорит она. – Я насчет того, чтобы не думать.

Все хуже, чем я предполагал. Время от времени каждый из нас попадает в такое положение. Я попадал, причем на этом же участке пляжа.

– Тебе обязательно надо попробовать, – предлагаю я, стараясь повысить ей настроение. – Если хочешь, я выберу время и поучу тебя плавать.

Девчонка молчит; кажется, она вообще не услышала меня. Проходит еще какое-то время, и вдруг:

– Как по-вашему, что там находится? – Она указывает подбородком на линию горизонта. – Вы же вроде все знаете.

Я поворачиваю голову к воде. Море, небо и прямая горизонтальная линия, разделяющая две стихии. Круг, объемлющий мир.

– Об этом невозможно узнать.

– Но… хоть что-то.

Глаза девчонки становятся все задумчивее, словно она пытается проникнуть в какую-то тайну. Жаль, но мне нечего ей ответить.

– Вы же один из тех, кто возит людей на пароме, – вдруг говорит она. – Паромщик.

Должно быть, ее приемные родители что-то говорили обо мне.

– Ты права.

– Это грустно?

В ее вопросе нет упрека, одно только любопытство.

– Совсем не грустно, – отвечаю я. – Большинство людей, когда приходит их время, рады подняться на борт парома.

– Потому что они состарились.

– Верно. Но главным образом их вдохновляет мысль о том, что произойдет. Им предстоит войти в совершенно новую жизнь.

– Ну а вы?

– В каком смысле?

– Каково это – провожать их? Вы сами грустите?

Я не сразу нахожу ответ, так как не часто ломаю голову над подобными вопросами, а над этим вообще никогда не задумывался. Я выполняю свой долг, приношу пользу обществу. Я умею это делать. Люди хорошего мнения обо мне. Здесь важны чувства ретайров[2], а не мои. Именно по этой мерке я оцениваю свою жизнь.

– Я бы так не сказал, – наконец отвечаю я.

– Я вам не верю, – говорит она, вперившись в меня.

– Почему?

– Вы помедлили с ответом.

Я теряюсь от ее прямолинейности. И в то же время она права.

– Ты задала сложный вопрос. На такой не ответишь «да» или «нет».

Скоро настанет середина утра. Солнце светит ярче. От воды поднялся ветерок. Появились мелкие шипящие волны.

– Простите, что устроила вам допрос, – говорит девушка. – Это было грубо с моей стороны.

– Тебе не за что извиняться. – Желая подбодрить ее, я улыбаюсь. – Ты задавала хорошие вопросы.

Она зачерпывает горсть песка и начинает просеивать его сквозь пальцы.

– Вы ведь знаете, что в это время я должна быть совсем не здесь.

– Мне так показалось. По правде говоря, я тоже должен быть совсем не здесь.

– Серьезно?

– Просто утро слишком приятное, чтобы торопиться в рабочий кабинет. А тебе, наверное, пора возвращаться. Приемные родители, думаю, уже волнуются.

Девица едко усмехается:

– Очень сомневаюсь. Поверьте, меньше всего они думают обо мне.

– Уверен, это не так.

– Представьте себе, это так. – (Последние песчинки просачиваются сквозь пальцы.) – Вам придется мне поверить.

Проходит еще минута-другая. Мы сидим бок о бок и смотрим на плещущиеся волны. Я чувствую себя не в своей тарелке. Я почти не знаком ни с кем из молодых людей. И не знаю, что́ посоветовать юной бунтарке, помимо обычных банальностей – «Смотри на светлую сторону» или «Завтра будет новый день». Правильные фразы, но пустые. И она сразу почует, что я говорю неискренне.

– Вот что, – говорю я, нарушая молчание. – Мне пора идти. – Я встаю и стряхиваю с себя песок. – Было очень приятно поговорить с тобой…

– Кэли.

Ее имя происходит от латинского «caelus», что означает «пришедшая с небес». Какой славный сюрприз! Оказывается, я еще что-то помню из своего краткого и весьма скучного курса древних языков. Мне кажется, имя подходит ей, если это можно сказать об именах.

– Было очень приятно поговорить с тобой, Кэли. Не засиживайся здесь слишком долго. Слышишь? Хоть ты и не считаешь, что родители беспокоятся о тебе, ты им небезразлична.

Услышав последнюю фразу, Кэли таращит глаза и при этом улыбается. Ее забавляет мое «отцовское» поведение.

– Ладно… если вам от этого будет легче. – Снова пауза. Мы оба не знаем, о чем еще поговорить. – Я ведь еще увижу вас?

Странно. Время от времени мы неожиданно встречаем человека, к которому сразу же проникаемся симпатией. Кто знает, почему это происходит? Но сейчас я испытываю именно такое ощущение. Словно в это июньское утро я обрел друга.

– Можешь не сомневаться.

Я иду по пляжу не оглядываясь. Мне кажется, что если я оглянусь, то разрушу доверие, установившееся между нами. Успеваю пройти шагов двадцать, после чего она окликает меня:

– Вы серьезно? – (Я оборачиваюсь.) – Насчет того, чтобы учить меня плаванию.

Вопрос успокаивает меня. Значит, она думает о будущем и ей не все безразлично.

– Конечно серьезно, – отвечаю я. – Как и обещал.

Кэли кивает и снова смотрит на океанский простор.

– Знаете, я думаю, мне это понравится, – говорит она. – Я считаю, что каждому надо бы уметь плавать.

Я спускаюсь по лестнице. Дойдя почти до самого низа, поднимаю голову и вижу нашу экономку Дорию. Она энергично машет руками:

– Мистер Беннет! Мистер Беннет!

Я прибавляю шагу:

– Что случилось?

Дория – невысокая полноватая женщина средних лет, определеннее сказать трудно.

– Вас дожидается какой-то мужчина.

– Мужчина? Кто?

– Не сказал. Ждет в доме.

Наверняка кто-то с работы. Приехал напомнить мне о служебных обязанностях. Вздохнув, заскакиваю в ванную, бросаю полотенце и захожу в гостиную.

Мой посетитель стоит посередине гостиной, точнее, в самом центре комнаты, словно боится прикоснуться к чему-либо. В руке – кожаный портфель с логотипом отдела. Совсем молодой, выбритый с предельной тщательностью. Безупречная осанка, на лице написаны искренность и энтузиазм. Темный костюм, строгий галстук. На ногах – ботинки со шнуровкой, начищенные до зеркального блеска.

– Директор Беннет?

– Он самый.

– Джейсон Ким. – Он подходит ко мне и с какой-то щеголеватостью протягивает руку. – Меня направили к вам на стажировку. – (Я совершенно сбит с толку. Дни, когда я возился со стажерами, давно миновали.) – Позвольте признаться, директор Беннет: для меня это большая честь! – выпаливает он.

– Простите, мистер… Ким? Я правильно услышал?

– Да, сэр. Прошу называть меня просто Джейсоном. Мне этого достаточно.

– Боюсь, произошла какая-то ошибка. Мне никто не сообщил о вас.

Он достает письмо о назначении на должность. Я сразу же смотрю на подпись внизу. Моя.

– Когда мне сказали, что я прикреплен к вам, я поверить не мог. Перечитал все ваши отчеты о нештатных ситуациях. Какое мастерство!

Похоже, я оказался жертвой своей избыточной щедрости. Несколько месяцев назад, когда приток новых кадров замедлился, я составил и послал по инстанциям памятную записку, предложив, чтобы старшие должностные лица брали новичков на стажировку. Я знал, что моя идея будет встречена без энтузиазма, и ни на что не рассчитывал. И уж точно не горел желанием лично натаскивать стажеров. Что касается моей подписи, то каждый день я подмахиваю десятки документов, даже не взглянув на их содержание.

– Каким будет ваше первое распоряжение?

Я возвращаю ему письмо.

– Видите ли, Джейсон, у меня было хлопотное утро. (Я словно забыл, что стою перед ним в купальном костюме.) Почему бы нам не встретиться у меня в кабинете? Там я познакомлю вас с основными правилами нашей работы. Приходите часика через два.

– Боюсь, сэр, это невозможно. – Он снова лезет в портфель и достает голубой конверт. – Ваша секретарша просила передать.

Я сразу понимаю: в конверте лежит бланк ретайр-контракта. Паром с ретайрами всегда отплывает в час дня. Кто-то в последнюю минуту вздумал стать одним из них. Так бывает довольно часто: человек решается на ретайрмент[3] и старается сразу же осуществить задуманное. Лучше всего ускользнуть тихо и незаметно. Наверное, когда подойдет мое время, я поступлю аналогичным образом. Что сделано, то сделано, даже если за бортом парома остается вся прежняя жизнь.

Удивляет другое. Почему-то этот контракт попал прямо ко мне, а не к кому-нибудь из моих подчиненных. И не просто попал: его привез мне на дом восторженный, брызжущий энтузиазмом новичок, только вступивший во взрослую жизнь. Мне кажется, что от него пахнет типографской краской, как от новенькой долларовой бумажки.

– Прошу вас подождать меня в машине.

Он смотрит на часы:

– Директор Беннет, время…

– Я знаю о времени, сынок. – Почему-то я больше не могу говорить этому парню «вы». – И вот тебе первое правило. Ты слушаешь?

Он вытягивается в струнку:

– Да. Внимательно слушаю.

– Правило номер один: если я что-нибудь говорю, делай так, как тебе сказано. В этом нет ничего личного и сложного. Следуй этому правилу, и мы прекрасно сработаемся. – (Он почтительно кивает.) – Возвращайся в машину и жди.

Входная дверь с щелчком закрывается за ним. Меня вдруг охватывает усталость. Я не ждал, что сегодня мне придется натаскивать этого щенка. Но и нестись впопыхах к парому мне тоже не улыбается. Возможно, придется столкнуться с неприятной сценой: порыв, охвативший ретайра, исчезает и сменяется паникой. Если контракт подписан, отменить его невозможно, и ретайру остается лишь подчиниться, добровольно или принудительно. У нас есть специально обученные люди, и далеко не всегда им удается обойтись без применения силы.

Ретайр-контракт могли направить мне по двум причинам, и обе не из приятных, в особенности первая: показатель жизненности ретайра упал ниже десяти процентов. Тут в действие вступает Постановление о принудительном ретайрменте. С этим всегда непросто. Возможно, ретайр физически слаб или психически неадекватен. Возможно, членам семьи ретайра тяжело прощаться с ним (или с ней). Добавьте к этому финансовые интересы питомцев. В таких случаях всегда требуется присутствие высокопоставленного паромщика – порой даже управляющего директора.

Вторая причина: я знаю этого человека.

Я не тороплюсь вскрывать конверт – кладу его на кофейный столик и начинаю готовиться к рабочему дню: принимаю душ, бреюсь, надеваю костюм (тоже темный) и начищенные ботинки с перфорированными носками. Часы показывают пять минут одиннадцатого. Подойдя к окну спальни, я осторожно отодвигаю портьеру. Мой подопечный стоит, прислонившись к переднему крылу машины – служебного седана. Перед поездкой сюда ее тщательно вымыли. Тропическое солнце жарит вовсю, и бедный парень обильно потеет в своем новеньком костюмчике. Он смотрит на часы (наверняка уже в двадцатый раз) и надувает щеки, с неудовольствием убеждаясь, что скорость течения времени не зависит от его желания.

Я возвращаюсь в гостиную и открываю конверт.

Проигрывая в памяти события того дня, задаю себе вопрос: знал ли я?

Не только имя ретайра. Что касается имени, мне следовало догадаться если не сразу, то потом. Знал ли я все остальное? Была ли дрожь, какую я испытывал, вскрывая клапан конверта, предчувствием всего, что должно произойти?

Разум работает великолепно; он способен на удивительные подвиги. Это единственная в природе машина, которая способна думать о чем-либо, зная о существовании противоположности этому. Причина – яркая, беспокойная поверхность жизни. Разум отвлекает нас, словно фокусник, который взмахивает волшебной палочкой и достает из-за пазухи кролика. Мы говорим: «Вот прекрасное солнечное утро. Вот чудесное море. Вот мой красивый дом, моя любящая жена, моя чашка утреннего кофе и мой бодрящий утренний заплыв». Глубже этого мы не заглядываем, поскольку не хотим, да нам и не нужно. В этом и состоит трюк: нас обманом заставляют поверить, будто мир устроен так, а на самом деле он совершенно другой.

Снова спрашиваю себя: знал ли я?

Разумеется, знал. Знал, черт бы меня побрал со всеми потрохами.

2

Мы добираемся до места к половине одиннадцатого. Под шинами хрустит гравий; дорога изобилует выбоинами, так что мы едем медленно. Еще немного, и впереди появляется дом: просторная, крытая черепицей постройка на краю дюн, обветшалая, но великолепная. Мой подопечный, сидящий за рулем, негромко присвистывает. В этом звуке сквозят восхищение и одновременно – ирония.

– Неплохое местечко, – говорит он.

Он прав. Таких домов в нынешнюю эпоху стерильных линий и чистой функциональности осталось совсем немного. Я велю стажеру ждать в машине. Ему это явно не нравится, однако правило номер один есть правило номер один. Имени ретайра я ему не назвал; едва прочитав контракт, я сразу же спрятал бумагу в карман. Возможно, он и так знает. То, что Джейсон приехал ко мне именно сегодня, а не в другой день, отнюдь не совпадение. И кто из нас нянька, а кто – младенец?

– Я не шучу. Даже если увидишь, что из окон валит дым, не смей покидать машину.

Я вылезаю и иду к дому. Время не пощадило его. Краска на стенах отходит целыми пластами; там, где океанские ветры попортили крышу, так и не появилось новых черепиц. Треснувшее оконное стекло на втором этаже заклеено липкой лентой. Крыша крыльца – в совсем плачевном состоянии: она более чем наполовину покрыта синтетическим брезентом, подпертым кирпичами. Слева от меня, в полусотне ярдов, из-за плюща проглядывает теннисный корт, вернее, то, что от него осталось. За садом годами никто не ухаживал, и он превратился в заросли. Все это производит угрюмое впечатление, и тем не менее передо мной – дом, куда более тридцати лет назад отец привел свою молодую жену. Здесь они жили вместе, пока их совместная жизнь не окончилась странным образом. Здесь прошли годы моей юности. С этим домом у меня связано множество воспоминаний, приятных и не очень.

Поднимаюсь на крыльцо, и тут входная дверь открывается. Мой отец, как всегда, тщательно одет – в данном случае по-морскому: темно-синий блейзер, идеально отглаженные белые брюки и кожаные палубные туфли. Из нагрудного кармана блейзера выглядывает треугольник носового платка с эмблемой яхт-клуба, где он долгие годы был председателем гоночного комитета. (Возможно, официально он по сей день числится председателем, но выяснять я не стану.) Несмотря на почтенный возраст – сто двадцать шесть лет, – он выглядит внушительно. В нем безошибочно угадывается собственник.

– Привет, Проктор. – Он смотрит поверх моего плеча на машину, затем снова на меня. Его волосы, такие же белые и аккуратные, как и брюки, еще не успели просохнуть после душа. Они зачесаны назад. На розоватой коже головы видны следы от гребня. – Спасибо, что приехал так быстро.

Мы, как старые друзья, обмениваемся рукопожатиями. Я замечаю, что его рука слегка дрожит – незначительное неврологическое нарушение, типичное для преклонного возраста. В последний раз мы встречались три года назад – совершенно случайно, в ресторане, где мы с Элизой обедали в компании друзей. (Возможно, я вообще не приблизился бы к нему, если бы Элиза не заставила меня подойти и поздороваться.) Наше отдаление было вызвано отнюдь не ссорой, а обоюдным сознанием того, что нам лучше не общаться. Должен отметить, что отец не из тех, кто открыто выражает свои чувства. После трагической гибели матери я не помню, чтобы он пролил хотя бы одну слезу или утешил меня ласковым словом. Тогда его поведение казалось мне граничащим с жестокостью, но с годами категоричность суждений ослабевает, и сейчас я не рискну утверждать, что он был равнодушен к матери. Как раз наоборот. Он питал к ней глубокую и нежную привязанность. Большинство мужчин давно бы заключили новый брачный контракт. А он все эти двенадцать лет прожил один.

– Входи же в дом.

Он отступает, пропуская меня. Внутри все осталось таким же, как прежде, вплоть до запаха – смеси пыли и плесени, порождаемой близостью моря. Своеобразная «ароматическая бомба», способная, если я захочу, стремительно забросить меня в прошлое. Но я не намерен отправляться туда. Я иду вслед за отцом в гостиную, так плотно заставленную тяжелой мягкой мебелью, что она кажется тесной. Окна открыты. Белые занавески, пожелтевшие от времени, качаются на ветру, словно призраки. Мы оба молчим; каждый подыскивает слова. Снаружи доносится слабый плеск волн.

– Чая хочешь? – спрашивает отец. – Я как раз собирался заваривать.