Екатерина Фурцева. Женщина во власти бесплатное чтение

АФК «СИСТЕМА»

совместно

с Российским государственным архивом

социально-политической истории

представляет

Страницы советской и российской истории: Библиотека АФК «Система»

Научный консультант серии

«Страницы советской и российской истории»

А.К. Сорокин

Рецензент:

к. и.н. А.В. Лукашин

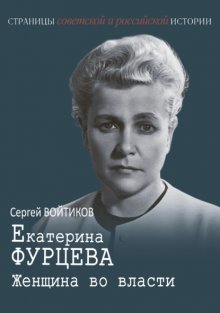

Фото на обложке: ИТАР-ТАСС

© Войтиков С.С., 2023

© Фонд поддержки социальных исследований, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

Введение

Екатерина Алексеевна Фурцева составила целую эпоху в нашей отечественной культуре и стала героиней немалого числа произведений. Конечно же, не только литературных. В нашу цифровую эру Екатерину Алексеевну знают главным образом по документальным передачам Леонида Млечина «Фурцева. Железная леди со слабым сердцем», «Загадка судьбы. Екатерина Фурцева» и Эдварда Радзинского «Екатерина III и я», а также по сериалу «Фурцева. Легенда о Екатерине» (2011). В той или иной степени кино- и интернет-проекты рассказывают историю простой русской женщины, которая взлетела на самую вершину партийного Олимпа, а затем была с него низвергнута. Следует заметить, что общем и целом Екатерине Алексеевне авторы либо сочувствуют (Леонид Млечин), или ею восхищаются (Эдвард Радзинский). Все создатели научно-популярных образов сходятся на том, что она была яркой, неординарной личностью и абсолютно нестандартным руководителем советской культуры.

Образ легендарного министра культуры СССР нашел отражение и в исторической литературе. Его довольно полно воссоздал Леонид Млечин в биографической книге из серии «Жизнь замечательных людей». Автор широко использовал как мемуары, так и документы, в том числе архивные, выявленные им в фондах Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) и Центрального государственного архива города Москвы (ЦГА Москвы).

Однако с открытием новых фондов и публикацией новых источников многие страницы политической биографии Фурцевой требуют и нового осмысления. За это мы можем поблагодарить прежде всего Леонида Максименкова, который опубликовал ценный сборник документов о взаимоотношениях деятелей музыкальной культуры с руководством страны. В нем, в частности, приведены записки Фурцевой в ЦК КПСС, раскрывающие ее работу на посту министра культуры СССР.

Впервые по-новому взглянул на личность Екатерины Алексеевны Вячеслав Огрызко, выпустивший целую серию книг о судьбе ЦК, аппарата ЦК и деятелях отечественной культуры. Монографии Вячеслава Вячеславовича основаны главным образом на документах Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), ставших совсем недавно доступными исследователям. При этом следует заметить, что автор настроен весьма критически в отношении большинства советских министров культуры, в том числе Фурцевой.

Именно политическая биография Екатерины Алексеевны представляет сегодня особенный интерес. Берясь за жизнеописание, автор, как правило, составляет представление о своем персонаже по личным свидетельствам, которые дополняются и проверяются скупыми документальными материалами. С Фурцевой всё наоборот. В официальном делопроизводстве, главным образом союзного Минкульта, его коллегии, и в протоколах и стенографических отчетах министерского парткома ее личность и как руководителя, и как человека раскрывается куда полнее, чем в воспоминаниях современников. Отдельным источником, в котором Фурцева-руководитель видна как на ладони, стали стенограммы встреч с деятелями литературы и искусства и совещания с кинодеятелями 1962–1963 годов. Данные документы, выявленные нами в РГАЛИ, можно признать источником по-настоящему уникальным. Осознать масштаб Фурцевой-министра без обращения к этим материалам практически нереально.

Отзывы современников не всегда следует принимать на веру. Как правило, положительные образы «ангела-хранителя» советской культуры содержатся в мужских воспоминаниях (Бориса Поюровского, Олега Табакова, Владимира Этуша). Женщины: Галина Вишневская и, по большому счету, Майя Плисецкая (впрочем, признававшая за Екатериной Алексеевной известные достоинства) – куда более критичны. Наиболее взвешенные оценки дают Эдвард Радзинский и Алексей Симуков. Несколько особняком стоят воспоминания дипломата Виктора Суходрева, который наблюдал за Екатериной Алексеевной, когда она была «на посту» члена Президиума ЦК КПСС.

Многочисленные крупицы воспоминаний о Фурцевой собрали Нами Микоян и Феликс Медведев. Нами Артемьевна опубликовала серьезный массив интервью и фрагментов воспоминаний о Фурцевой, ее книгу серьезно обогащают мемуарные свидетельства самой Микоян, знакомой с Екатериной Алексеевной не одно десятилетие.

Важным источником следует признать книгу Фурцевой 1973 года. Выпущенная ограниченным тиражом буквально за год до кончины, данная книга Екатерины Алексеевны отчасти подводит итог деятельности Министерства культуры СССР под ее руководством, расставляет деятелей «подведомственных» культуры и искусства, что называется, «по ранжиру».

В дополнение к уже известным источникам в основу предлагаемой вашему вниманию книги положены главным образом фонды трех архивов – Центрального государственного архива города Москвы (ЦГА Москвы), Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) и Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

Автор выражает признательность коллегам – историкам и архивистам: Н.А. Апанасенко, к.и.н. К.А. Абрамяну, О.В. Дубровину, к.и.н. А.С. Кочетовой, к.и.н. А.В. Крушельницкому, д-ру ист. Л.В. Максименкову, к.и.н. А.В. Лукашину, И.И. Манцерову, В.Э. Флоренскому и отдельно к.и.н. В.В. Огрызко и д.и.н. В.Т. Логинову.

Биографическая хроника

7 декабря 1910 года – в Вышнем Волочке родилась Екатерина Алексеевна Фурцева.

1928–1930 годы – работа ткачихой на фабрике «Большевичка», стала ответственным секретарем районного совета физкультуры.

1930 год – вступление в ВКП(б).

1930 год – секретарь Кореневского райкома комсомола Центрально-Черноземной области.

1931–1933 годы – на руководящей комсомольской работе в Крыму.

1933–1935 годы – студентка Высших академических курсах Гражданского воздушного флота в Ленинграде.

1935–1936 годы – помощник по комсомолу начальника политотдела Саратовского авиационного техникума.

1936 год – инструктор Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ.

1937–1941 годы – студентка Института тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова.

1941–1942 годы – секретарь Куйбышевского горкома ВКП(б), участие в эвакуации столицы.

10 мая 1942 года в г. Куйбышеве появилась на свет Светлана Петровна Фурцева.

1942–1950 годы – секретарь, затем первый секретарь Фрунзенского РК ВКП(б) г. Москвы.

1948 год – заочно окончила Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).

25 января 1950 года – 29 марта 1954 года – второй секретарь Московского городского комитета ВКП(б) – КПСС.

29 марта 1954 года – 25 декабря 1957 года – первый секретарь Московского городского комитета КПСС.

25 февраля 1956 года – 29 июня 1957 года – кандидат в члены Президиума ЦК КПСС.

27 февраля 1956 года – 4 мая 1960 года – секретарь ЦК КПСС.

5 июля 1956 года – вхождение в состав Комиссии по учреждению Ленинских премий за особо выдающиеся научные труды, изобретения, произведения литературы и искусства.

1956 год – вступление в брак с дипломатом Николаем Павловичем Фирюбиным.

10 октября 1957 года – вхождение в Комиссию под председательством Н.С. Хрущева по руководству разработкой и составлением пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

29 июня 1957 года – 31 октября 1961 года – член Президиума ЦК КПСС.

1957 год, декабрь – поручение Пленума ЦК КПСС Е. Фурцевой наблюдать за наукой, культурой и идеологической работой по союзным республикам.

3 января 1958 года – постановление Президиума ЦК КПСС о создании Комиссии ЦК КПСС по вопросам идеологии, культуры и международных партийных связей в составе М.А. Суслова (председатель), П.Н. Поспелова, Н.А. Мухитдинова, О.В. Куусинена и Е.А. Фурцевой.

20 января – 6 февраля 1960 года – командировка в Индию вместе с членами Президиума ЦК КПСС Климентом Ворошиловым и Фролом Козловым.

4 мая 1960 года – министр культуры СССР.

В ночь на 1 ноября 1961 года – попытка суицида.

1963 год – рождение внучки Марины.

6 ноября 1967 года – личное разрешение, вопреки позиции Главлита, сыграть пьесу «Большевики» в театре «Современник».

1972 год – скончалась мама Фурцевой Матрёна Николаевна.

1973 год – выход книги-отчета Екатерины Алексеевны «Развитие культуры в СССР».

24 октября 1974 года – кончина Фурцевой от острой сердечной недостаточности.

29 октября 1974 года – похороны Екатерины Алексеевны на Новодевичьем кладбище.

Раздел I

На пути в большую политику

Глава 1

Первые шаги

Екатерина Фурцева родилась 7 декабря 1910 года в Вышнем Волочке Тверской губернии. Отец ее Алексей Гаврилович Фурцев, рабочий, погиб на фронте Первой мировой в 1914 году, а потому роль главы семейства взвалила на себя мат, Матрёна Николаевна.

У Екатерины Фурцевой были, по свидетельству актрисы Татьяны Дорониной, хорошие, «рабочие», «настоящие» руки – руки человека, не привычного к лени. В детстве Екатерину Алексеевну, разумеется, крестили, однако в Бога она не верила, как не верило почти всё ее поколение. По справедливому замечанию Нами Микоян, «верила она, наверное, только в мудрость партии».

Происхождение Екатерины Фурцевой считалось по советским меркам образцовым. Из состава Политбюро ЦК ВКП(б) только Климент Ворошилов был из рабочих да всесоюзный староста Михаил Калинин – из крестьян. А представители «пролетариата и беднейшего крестьянства» в руководстве нужны были позарез.

В позднесоветское время продвижение наверх без поддержки стало вещью практически невозможной, а вот в сталинское время резкий, безостановочный карьерный взлет был вещью абсолютно обыденной. Бытуют представления о том, что это – следствие сталинских политических репрессий, с нелегкой руки Р. Конквеста названных Большим террором. На самом деле большинство «ленинского призыва» в партию и главным образом в ее руководящие органы в буквальном смысле слова «сгорели на работе», как сгорел в 1919 году Яков Свердлов, по образному выражению Иосифа Сталина. Генеральный секретарь (секретарь) ЦК ВКП(б) во второй половине двадцатых – первой половине тридцатых старательно тянул страну к светлому будущему, попутно готовя ее к неумолимо приближавшейся Второй мировой войне. Выдвигавшиеся при нем партийные работники привыкли работать буквально на износ. Российская социал-демократия родилась некогда для отстаивания прав рабочих, большинство из которых жило в бараках, работало по многу часов сутки и сгорало к тридцати годам. Отстаивать права сталинских управленцев, быстро старевших к сорока годам на работе, было некому. Если у тебя было подходящее социальное происхождение, ты был молод, амбициозен, предан идеям социализма «в одной, отдельно взятой стране», готов стоически колебаться вместе с «генеральной линией партии» и, в действительности главное, у тебя было стальное, как характер генсека, здоровье, у тебя были все шансы пробиться на самый верх. Всего этого у молодой Екатерины Алексеевны было в избытке.

В 1928–1930 годах Фурцева работала ткачихой на фабрике «Большевичка», там же она и пошла в гору – стала ответственным секретарем районного совета физкультуры. В ряды ВКП(б) она вступила в 1930 году. И очень здорово, что не раньше. Скажем, каждый из представителей «ленинского призыва» помнил, что у Ленина помимо товарища Сталина были и другие наследники. А потому Хозяин предпочитал иметь дело с теми, для кого он был единственным авторитетом, кумиром и учеником покойного Ильича.

В 1930 году в связи с мобилизацией «пятисот» комсомольских работников из промышленных областей в сельскохозяйственные регионы Фурцеву избрали секретарем Кореневского райкома комсомола Центрально-Черноземной области. По местной краеведческой легенде, в августе 1931 года в селе Коренево молодая Екатерина Фурцева вышла замуж за местного парня, плотника. Брак продлился всего три месяца и был расторгнут в ноябре. Странным образом, «обнаружившие» соответствующие «документы краеведы не стали раскрывать имени первого мужа «Екатерины ІІІ». Подобная щепетильность ставит под сомнение «открытие» о первом браке Екатерины Алексеевны.

Из Центрального Черноземья Фурцеву направили в Крым, где она занимала ответственные посты секретаря горкома ВЛКСМ Феодосии (1931–1932), а затем и заведующей отделом Крымского обкома комсомола (1932–1933). В Феодосии Фурцева познакомилась с лётчиком Петром Ивановичем Битковым. Рассказывали (право верить или не верить оставляем на усмотрение читателя), что «высокий и стройный красавец нравился многим, но не Фурцевой – уже в юности больше всего ее интересовала карьера. Не случись того вечера в гостях у подруги, возможно, они бы так и не обратили друг на друга внимания. Но приятельница Кати Нюра позвала друзей отпраздновать очередную годовщину Октября, Пётр принес гитару, начал петь песни… А вскоре все заметили – он при этом смотрит лишь на одну девушку в компании, и та тоже не сводит с парня глаз». Фурцеву и Биткова связал гражданский брак, как это было распространено в те годы.

В 1933–1935 годах Екатерина Алексеевна училась на Высших академических курсах Гражданского воздушного флота в Ленинграде. Ленинградский этап восхождения не был продолжительным, иначе вряд ли ей удалось бы продвинуться наверх в конце сороковых – начале пятидесятых годов. Хозяин недолюбливал «колыбель революции» еще со времен Гражданской.

После окончания курсов, в 1935–1936 годах, случилось некоторое понижение Фурцевой в статусе. Ее назначили помощником по комсомолу начальника политотдела Саратовского авиационного техникума. Однако за кратковременным спадом последовал стремительный взлет. В 1936 году Екатерина Алексеевна стала инструктором Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. Задержись она на этой должности подольше, и она могла бы пополнить ряды репрессированных комсомольских руководителей. Однако, к счастью, Родина требовала от руководителей неуклонного повышения образовательного уровня, и в 1937–1941 годах Фурцева вновь на студенческой скамье, в Институте тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова. Здесь ее избирают секретарем парторганизации.

В 1941–1942 годах Фурцева была секретарем Куйбышевского горкома ВКП(б), участвовала в эвакуации столицы, накопила серьезный опыт организаторской работы.

С началом Великой Отечественной войны гражданский муж Екатерины Алексеевны Пётр Битков отправился на фронт, а через два месяца после его отъезда Екатерина Алексеевна выяснила, что беременна. Она написала супругу, но ответа не получила, что не могло ее не насторожить. Дочь Светлана появилась на свет в Куйбышеве 10 мая 1942 года. Видимо, непростое в тот момент решение – рожать – Екатерина Фурцева приняла не без участия матери. Матрёна Николаевна взяла на себя решение всех вопросов, связанных с воспитанием внучки. Екатерине Алексеевне не особо везло с мужьями, но мама была ее надежей и опорой на протяжении всей жизни.

Через несколько месяцев к Екатерине Алексеевне явился Битков – с известием, что уходит к другой. «Правильную» спутницу жизни, не озабоченную карьерой, он нашел себе на фронте. Впрочем, отношения с бывшей женой и дочерью Битков поддерживал до самого конца, приезжал познакомиться с внучкой.

Этот удар (мы можем только гадать, насколько болезненным он был) настиг Фурцеву уже в столице. Ее перевели сюда секретарем по кадрам Фрунзенского РК ВКП(б).

С повышениями на комсомольской, а затем и на партийной работе серьезно улучшилось материальное положение Фурцевой. В Москве Екатерине Алексеевне и ее семье вручили ордер на двухкомнатную квартиру в центре города. Правда, в 1944 году, как это сплошь и рядом случалось в годы Великой Отечественной, из эвакуации вернулись законные жильцы. Фурцева приложила все силы, чтобы жилье осталось за ней: «бывших» вызвали в райком партии и уговорили переехать в другую квартиру.

Л.М. Млечин справедливо заметил, что Фурцева вернулась из Куйбышева в Москву, когда опасность для столицы СССР «уже миновала», однако связал назначение Екатерины Алексеевны на пост секретаря московского райкома с тем, что «струсивших, плохо проявивших себя» во время октябрьской истерии 1941 года партийных работников «убирали с видных должностей». Следует все же подчеркнуть, что основной причиной серьезной ротации руководящих партийных и комсомольских работников в годы Великой Отечественной стала их массовая отправка на фронт, а вовсе не дезертирство (хотя случаев трусости и было немало, их процент ничтожен).

Один из товарищей Екатерины Алексеевны по работе во Фрунзенском райкоме столицы вспоминал, что Катю Фурцеву «не любили», да и она никого особо не жаловала, «боялась, угождала только вышестоящим». Правда, была «недюжинным оратором» и организатором. Подобные свидетельства – источник, конечно, крайне субъективный: сотрудники партаппарата жили и работали по принципу «человек человеку волк», что отразилось и в их мемуарах. Район же действительно числился в ряду передовых. А главное, здесь было сосредоточено множество научных и культурных организаций, с которыми Фурцева постоянно взаимодействовала.

Условия для того, чтобы повышать свой культурный уровень, сложились самые благоприятные. В те годы из всех граммофонов доносилась классическая музыка. Сталин был искренним ценителем оперы и неуклонно заставлял ценить ее граждан страны. Патефонные пластинки с итальянскими и русскими оперными ариями, народными песнями, с записями хора имени Пятницкого заказывали не только в Советском Союзе, но и за границей.

Екатерина Алексеевна с удовольствием вспоминала в 1966 году циклы концертов, которые в сороковых годах давали корифеи Большого театра, и рассказывала, как в молодые годы «бегала на Нежданову» – в Большой зал Московской консерватории, в Концертный зал имени П.И. Чайковского на концерты современных русских романсов.

Особенно символично, что Фурцева персонально назвала именно Антонину Васильевну Нежданову, которая неустанно работала над повышением своего профессионального уровня. Надежда Казанцева, еще одна великая певица, колоратурное сопрано, и, кроме того, личный друг Екатерины Фурцевой, посетовала в позднесоветский период (1976), что ей все реже удается встретить обладателей колоратурной техники. И привела признание самой Неждановой: та «…не обладала природной трелью и долго билась над ее выработкой, уже будучи солисткой Большого театра. Решение неотвязно мучившей ее проблемы пришло внезапно, когда певица была на отдыхе и там нашла позицию для формирования трели. Всё величие искусства Неждановой помимо ее исключительной природной одаренности заключалось в неустанном труде и огромной требовательности к себе». Этим же в своей области отличалась и Фурцева.

Впервые Екатерина Алексеевна упомянута в протоколе заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 29 декабря 1945 года. Узкий круг руководителей партии обсуждал вопрос «О делегации советских женщин на Международный Женский конгресс в Париже». Политбюро приняло предложение Антифашистского комитета советских женщин о посылке делегации на конгресс. Председателем делегации, в которую вошла Екатерина Алексеевна, избрали Н.В. Попову, которая на конгрессе твердо заявила:

– Равноправная гражданка своей страны, окруженная заботой и вниманием своего правительства, женщина СССР за годы Советской власти заняла почетное место в строительстве нового, демократического общества.

Занимавшая видный пост Фурцева и другие советские делегатки были живым подтверждением этих слов.

В 1948 году Екатерина Алексеевна заочно окончила Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), готовившую партийные кадры высшей квалификации. И в том же году одержала серьезную карьерную победу.

Анкета делегата конференции Фрунзенской районной организации ВКП(б) г. Москвы Е.А. Фурцевой.

2 декабря 1948 г. (партбилет № 0159400). [ЦГА Москвы]

Очередная XXI конференция ВКП(б) Фрунзенского района г. Москвы состоялась 7–8 декабря. У первого секретаря райкома Петра Владимировича Богуславского появились веские основания для беспокойства. При выборах нового состава членов пленума райкома за него проголосовало 533 делегата при 32 против, а за Фурцеву 557 при восьми против. Притом за его направление на столичную партконференцию «высказались» 545 человек при 20 против, а за Фурцеву 559 при шести против.

Примечательно, что ритуальные славословия в ходе партконференции также адресовались не только первому, но и второму секретарю райкома. Директор 29‑й женской школы Мартьянова не преминула заявить:

– Мы, учителя школ Фрунзенского района, получаем постоянную помощь в нашей работе от райкома партии в лице т. Богуславского, т. Фурцевой. Они часто посещают наши школы, постоянно заботятся о наших учащихся и их нуждах.

После этого не следует удивляться, что на заседании пленума Фрунзенского райкома 10 декабря Екатерина Алексеевна была избрана первым секретарем вместо Богуславского.

В.В. Огрызко разделяет устоявшееся мнение о взаимоотношениях Петра Владимировича и Екатерины Алексеевны: «После войны Фурцевой протежировал Первый секретарь Фрунзенского райкома партии Пётр Богуславский. В какой-то момент два секретаря воспылали чувствами друг к другу. У них завязался служебный роман. Однако в инстанциях, когда прослышали о неуставных, скажем так, отношениях Фурцевой с Богуславским, потребовали сладкую парочку разбить. Но Фурцева уйти в тень не пожелала. Она перешагнула через своего покровителя и возлюбленного…» Заметим справедливости ради, что прямых доказательств «неуставной» связи первого секретаря райкома с Фурцевой и тем более личного ее участия в снятии Богусловского в распоряжении исследователей не имеется.

На торжественно-траурном заседании в день 25‑летия со смерти Ленина Фурцеву представят Сталину как молодого, но вполне состоявшегося партийного функционера. По одним данным, 21 января 1949 года это сделает Николай Михайлович Шверник, по другим – Никита Сергеевич Хрущев. Вождь народов оценил и блеск в глазах, и неброскую манеру одеваться, и приятную улыбку Екатерины Алексеевны. Говорят, даже не удержался от комплимента, хотя ему, как некогда Елизавете Английской, скорее удавались не комплименты, а ярлыки, которые приклеивались намертво.

В начале февраля 1949 года Фурцева участвовала в объединенной (областной и городской) конференции Московской парторганизации. Доклад об итогах она сделала 14 февраля 1949 года на заседании партийного актива Фрунзенского района. Основные вопросы касались хозяйственной жизни, а также организации предстоящих выборов народных судов. Однако же в заключительном слове она особенно остановилась на плачевном состоянии комсомольской организации – зажиме критики, формализме, безынициативности: так, член бюро комитета комсомола т. Морозов, ведающий разделом физкультработы, пытался убедить комсомольское собрание, что физкультурная работа запущена потому, что нет футбольного мяча.

Г.М. Попов в Георгиевском зале Московского Кремля. 1945 г.

[ЦГА Москвы]

На пленуме МГК 18–19 мая первый секретарь МГК ВКП(б) Георгий Михайлович Попов поставил Фрунзенскую районную парторганизацию в пример другим. Об этом Фурцева с гордостью сообщила коллегам, а в конце мая внесла на обсуждение райкома вопросы о приеме в партию и о проверке исполнения решений в первичных парторганизациях. Критиковать она умела весьма сурово:

– …большинство решений, принимаемых в партийных организациях на бюро и в партийных собраниях, очень малоконкретны… в одних организациях в большей степени, в других в меньшей, без сроков выполнения, без ответственных лиц, общие пункты, призывающие «одобрить», «привлечь внимание», «усилить» и т. п.

Досталось от нее в октябре 1949 года и партийным руководителям «завода «Каучук» и завода № 133» за плохую организацию агитационно-массовой работы. «Итожа» (аппаратный сленг того времени) на пленуме Фрунзенского райкома вопрос «О состоянии в партийных организациях», Фурцева подчеркнула, что «руководящие и партийные» работники должны в полный голос говорить о недостатках в постановке агитации. По наблюдениям Екатерины Алексеевны, многие секретари парторганизаций или вообще не выступали с докладами на актуальные темы, или выступали с докладами откровенно плохими. Прошлась она самокритикой и по работе райкома, не оказывающего должной поддержки парторганизациям.

Анкета Г.М. Попова. 1946 г. [ЦГА Москвы]

Впрочем, именно здесь Фурцева начала сколачивать команду, которая пойдет с ней до конца. Едва ли не самым ценным ее сотрудником и бессменным личным секретарем станет зав. отделом Любовь Пантелеймоновна Миргородская, дама в партийном отношении весьма активная, как и сама Фурцева.

В декабре 1949 года советский народ отмечал юбилей Сталина. Молодая Фурцева, первый секретарь Фрунзенского райкома ВКП(б) столицы, с волнением в голосе начала свое выступление на заседании «делового президиума торжественного собрания, посвященного 70‑летию со дня рождения товарища Сталина»:

– Героический советский народ, трудящиеся всех стран, все передовое, прогрессивное человечество, с воодушевлением отмечают семидесятилетие со дня рождения гениального вождя и учителя, величайшего человека современности Иосифа Виссарионовича Сталина. Эта дата является радостным и знаменательным праздником не только для советского народа, но и для всего прогрессивного человечества.

Более 50 лет неустанно борется товарищ Сталин за дело рабочего класса, за счастье трудящихся. Вся его жизнь неразрывно связана с историей великой партии большевиков, с историей первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян. Сталинский гений, сталинская мудрость, сталинская воля вошли в историю человечества как могучая, чудодейственная сила, мобилизующая массы, преобразующая мир.

Вряд ли кто-то всерьез отмечал подобные славословия: скорее заметили бы их отсутствие или недостаточный пафос. С этим у Фурцевой было все в порядке, о чем говорит ее последующая карьера.

Глава 2

В поздних сталинских политических кампаниях

Сталину дважды доводилось готовить общественное мнение к мобилизации. Первый раз в 1927–1938 годах, когда нависла угроза войны, второй – после испытания американцами атомной бомбы, когда стало ясно, что Третья мировая война весьма вероятна, причем во вполне обозримом будущем. Одним из факторов повышения «полиморсоса» (политико-морального состояния) стали кампании по борьбе с «реакционными» западными теориями и с «безродными космополитами».

Фрунзенский райком находился на улице Кропоткинской (Пречистенка), где по иронии судьбы некогда располагался Еврейский антифашистский комитет. На территории, подконтрольной райкому, была масса научно-исследовательских и других институтов, которые могли запросто оказаться оплотами космополитизма. Главной надеждой и опорой верных сталинцев помимо нескольких заводов (вроде «Каучука» и имени Свердлова) была Академия имени Фрунзе, где «врагов» советской власти не держали с 1937 года. В сталинских идеологических кампаниях Фурцева, конечно, поучаствовала, однако без излишнего энтузиазма, который мог привести к тому же финалу, что и Ежова с его компанией. Гораздо разумнее было организовывать «инициативу масс».

Первый залп прозвучал 16 июля 1947 года. ЦК ВКП(б) разослал членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам партии, министрам СССР, членам коллегий и руководителям центральных ведомств, секретарям парторганизаций министерств СССР и центральных ведомств, всем командующим военными округами и войсковыми группами закрытое письмо «О деле профессоров [Н.Г.] Клюевой и [Г.И.] Роскина». Высший партийный орган информировал товарищей о том, что в последнее время был «…вскрыт ряд фактов, свидетельствующих о наличии среди некоторой части советской интеллигенции недостойных для наших людей низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной и современной реакционной культурой буржуазного Запада». Особенно характерным в этом отношении Центральный комитет признал «дело об антипатриотических и антигосударственных поступках профессоров Клюевой и Роскина, вскрытое ЦК ВКП(б) и рассмотренное в июне текущего года Судом чести при Министерстве здравоохранения СССР».

Центральный комитет пояснил, что «профессора Клюева и Роскин, при попустительстве бывшего министра здравоохранения Митерева и при активной помощи американского шпиона – бывшего секретаря Академии медицинских наук Парина, передали американцам важное открытие советской науки – препарат для лечения рака. Будучи сомнительными гражданами СССР, руководствуясь соображениями личной славы и дешевой популярности за границей, они не устояли перед домогательствами американских разведчиков и передали американцам научное открытие, являющееся собственностью Советского государства, советского народа. Пренебрегая насущными интересами государства и народа, забыв о своем долге перед Родиной, окружившей их работы заботой и вниманием, Клюева и Роскин лишили советскую науку приоритета (первенства) в этом открытии и нанесли серьезный ущерб государственным интересам Советского Союза».

По убеждению ЦК, «дело профессоров Клюевой и Роскина» не являлось исключением из правила, оно свидетельствовало «…о серьезном неблагополучии в морально-политическом состоянии некоторых слоев нашей интеллигенции, особенно работающей в области культуры».

ЦК напомнил, что «еще в прошлом году в известных постановлениях о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о репертуаре драматических театров ЦК» обращалось особое внимание «на весь вред низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада со стороны некоторых наших писателей и работников искусства».

Истоки «антипатриотических настроений и поступков» ЦК видел в том, что «некоторая часть» советской интеллигенции по-прежнему находилась «в плену пережитков проклятого прошлого царской России».

– Наука в России всегда страдала от этого преклонения перед иностранщиной, – констатировало сталинское руководство ВКП(б).

По мнению ЦК, «дело Клюевой и Роскина» доказывало, что люди, «зараженные рабским духом низкопоклонства перед буржуазной культурой», легко становились добычей «иностранных разведок».

ЦК указал: «Дело Клюевой и Роскина» также вскрыло «…слабость партийно-политической работы в министерствах. Эта работа ведется от случая к случаю, связана главным образом с юбилейными датами и кампаниями, проходит мимо действительно важных фактов жизни министерств и не нацелена на задачи подлинно большевистского воспитания работников министерств». ЦК наставлял: «С этим серьезным недостатком в работе парторганизаций министерств надо самым решительным образом покончить».

Парторганизации обязывались «неустанно» разъяснять советским гражданам сталинские указание о том, что «последний советский гражданин, свободный от цепей капитализма, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства».

Центральный комитет предложил (то есть наказал) ознакомить со своим письмом и с рассылаемыми материалами членов обкомов и крайкомов ВКП(б), членов ЦК компартий союзных республик, членов горкомов и райкомов, а также ознакомить с письмом и обсудить его в парторганизациях министерств СССР, центральных ведомств, высших учебных заведений, академий и научно-исследовательских институтов.

Иными словами, от партийных работников требовалось воспитание советской интеллигенции в духе противодействия проискам иностранных разведок. Работа закипела. В июне 1948 года Фурцева собрала расширенный пленум райкома с участием представителей научных учреждений для обсуждения вопроса «О работе партийных организаций научных учреждений и вузов района по осуществлению указаний товарища Сталина о дальнейшем развитии науки». Екатерина Алексеевна сообщила, что райком партии несколько раз обсуждал на пленумах и заседаниях бюро вопросы идеологической работы, заслушивал отчеты секретарей партийных организаций ряда институтов. И выявил слабую постановку идейно-политического воспитания научных сотрудников и недостаточное развертывание критики и самокритики.

Особенно крупные ошибки обнаружились в Институте организации здравоохранения и истории медицины, где коммунисты своевременно не разоблачили космополитических взглядов бывшего замдиректора по науке профессора Ильи Давыдовича Страшуна. В результате прозвучавшей критики известный гигиенист, член Академии медицинских наук СССР был уволен по обвинению в «эстетствующем космополитизме», «буржуазном объективизме» и прочих грехах, после чего надолго остался без работы и даже попал в психиатрическую клинику. (После «реабилитации» он вновь занялся наукой.)

Если и прав Олег Табаков, считавший, что для Екатерины Алексеевны национальность никакого значения не имела, официальный курс сталинского руководства на борьбу с «безродными космополитами» она дисциплинированно поняла, приняла и начала проводить соответствующие директивы как свои собственные. Причем, по язвительной оценке Эдварда Радзинского, Фурцева была прогрессивным сталинским руководителем, за которым «прогресс не поспевал».

С 31 июля по 7 августа 1948 года в Москве проходила печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ – Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, на которой «лысенковцы» громили «мичуринцев».

Будучи первым секретарем Фрунзенского райкома, Фурцева, как водится, в полном объеме поучаствовала и в этой кампании, подхватив знамя борьбы за приоритет советской науки и разоблачения «реакционных теорий, космополитизма и низкопоклонства перед буржуазной наукой».

Во Фрунзенском районе действовали тогда 30 научно-исследовательских институтов, из них 17 медицинских, 9 технических, 4 гуманитарных. В них трудились 1840 научных сотрудников, в том числе 24 действительных члена и члена-корреспондента Академии наук СССР и отраслевых академий. Тридцать семь ученых были удостоены Сталинских премий, 19 носили почетное звание «заслуженный деятель науки». Наука действительно шла вперед, и партия должна была возглавить это движение.

На уровне райкома это означало проверять исполнение идеологических предписаний и указаний. Так, 18 марта 1949 года бюро Фрунзенского райкома заслушало доклад секретаря партбюро НИИ судебной психиатрии имени Сербского товарища Калашника. Влияние парторганизации на научную работу было признано недостаточным, и через полгода парторг вновь отчитался перед Фурцевой со товарищи: «…коллектив научных сотрудников почувствовал острую критику, которая была развернута по инициативе парторганизации. В результате этого дисциплина резко повысилась, повысился авторитет парторганизации и партбюро. На одном из заседаний подвергся острой критике учебник, подготовленный к печати, по судебной психиатрии, в результате чего автор учебника получил очень ценные замечания».

Аналогичные недостатки, отсутствие «критики и самокритики» выявили и в других институтах: биохимии, юридических наук, 1‑м медицинском. Своеобразным итогом бурной партийной активности на научном поле стала статья Екатерины Фурцевой «Партийное руководство научными учреждениями», опубликованная 3 августа 1949 года не где-нибудь, а в «Правде». В «облысении», как шутили Юрий Жданов со товарищи, биологической науки Фурцева и другие сторонники почтенного Трофима Денисовича доходили до абсурда. Одного сторонника Николая Вавилова Екатерина Алексеевна «припечатала» такой характеристикой:

– Он не может работать в школе. Он, наверное, вейсманист, так как не посещает ни одного политического кружка.

В период с 15 по 26 августа парторганизации институтов одна за другой направляли Фурцевой документы и справки о «достижении коренного перелома в идейно-политической работе» по итогам «борьбы с буржуазным космополитизмом в различных областях идеологической действительности». К счастью, на этой ниве отличились парторганизации далеко не всех институтов, а следовательно, не везде шли пропесочивания и чистки. Судя по пометам на документах, Екатерина Алексеевна не настаивала на серьезных оргвыводах, то есть эскалация социальной напряженности в ее планы не входила.

Публичные порки, однако, оставались обязательной частью ритуала. Фурцева настояла на освобождении от занимаемых должностей трех руководителей лабораторий и двенадцати работников НИИ угольной промышленности ввиду недостаточной квалификации. Оно еще куда ни шло, когда бы Екатерина Алексеевна не добавила: «Партийная организация разоблачила и исключила из рядов ВКП(б) некоего Тищенко, в прошлом активного участника троцкистской оппозиции. Скрыв свое исключение из партии за принадлежность к троцкизму, Тищенко обманным путем снова вступил в партию». Судя по всему, это был очередной липовый троцкист, поскольку настоящих, махровых, разыскать на свободе давно было нереально.

На пленуме Московского городского комитета ВКП(б), состоявшемся 6–7 сентября 1949 года, Фурцева выступила с отчетным докладом «О руководстве парторганизациями научно-исследов[ательских] институтов». После обычных заявлений и славословий она перешла к конкретике. Первым досталось Институту биохимии за книгу Дмитрия Леонидовича Рубинштейна «Общая физиология», где обнаружилось некритическое использование работ буржуазных авторов, а значение Сеченова и Павлова полностью игнорировалось. Проверка показала, что некоторые лаборатории занимались теоретическими исследованиями, не связанными с важнейшими проблемами современной медицинской практики. И все из-за того, что коммунисты терпимо относились к неправильному направлению в работе бывшего (!) директора института Парнаса, который насаждал отрыв теории от практики.

Закончив с Институтом биохимии, Фурцева перешла к критике Института юридических наук. Там партийная организация вскрыла грубые политические ошибки в работах профессоров Ошеровича, Шифмана, Гурвича, но не сделала выводов: двое из названных продолжительное время не только руководили секторами, но и находились в составе партбюро института.

Затем шквальный огонь Фурцева открыла по Институту организации здравоохранения и истории медицины. Если на первом этапе «проработки» под раздачу попал только Страшун, то теперь массированной атаке подверглись и другие кадры института. Как выяснилось, попытки отдельных членов партии критиковать недостатки подавлялись бывшим секретарем партбюро института Гроссманом и другими членами партбюро – Дворкиным, Гашуниным. Запущенность и низкий уровень партийно-политической работы, отсутствие творческого обсуждения научных вопросов, нежелание прислушиваться к голосу работников привели к серьезным ошибкам в работе партийной организации этого института, резюмировала Екатерина Алексеевна.

Как полагалось, Фурцева явила товарищам образец самокритики:

– Районный комитет партии не изучил и глубоко не вник в работу этой парторганизации. Работники райкома неоднократно бывали в институте, присутствовали на партсобраниях, но мало общались с коммунистами. Это привело к тому, что райком просмотрел и своевременно не вскрыл крупных недостатков в работе парторганизации института и не укрепил п[арт]руков[одст]во.

Наконец, Екатерина Алексеевна перешла к главному – к следствиям августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Она напомнила, что в ряде институтов Фрунзенского района «среди некоторой части научных работников были распространены реакционные взгляды вейсманизма-морганизма». По крайней мере в трех из них: Институте судебной психиатрии, в 1‑м и 2‑м медицинских институтах – ситуацию удалось «исправить». Сторонники вейсманизма лишились руководящих постов, а сторониики материализма получили моральную поддержку.

Общий вывод Фурцевой звучал оптимистично:

– Обсуждение решений сессии ВАСХНИЛ помогло институтам перестроить направление научной работы и укрепить состав научных учреждений передовыми советскими учеными – последователями мичуринской биологии.

Московский горком поддержал самокритичный настрой Екатерины Алексеевны, подтвердив, что райком не предъявлял требований к директорам и секретарям парторганизаций в части строгого соблюдения большевистского принципа подбора и изучения кадров, в результате чего на работу принимались случайные малоквалифицированные работники. Можно понять его замечание и так, что идеологическую кампанию Фурцева проводила без «административного восторга». Что было серьезным недостатком тогда и может считаться большим достоинством сейчас.

Об итогах пленума МГК Фурцева доложила на собрании актива Фрунзенской районной парторганизации 27 сентября 1949 года. Однако в ответ на инициативу развязать широкое идеологическое наступление нашла довольно обтекаемые формулировки. Вместо прямого указания пресекать подрывную деятельности «безродных космополитов» и прочих прислужников мировой буржуазии Екатерина Алексеевна выдала привычные наставления:

– Мы должны будем отчитаться перед Московским [городским] комитетом и с честью выполнить [его] решения. Для этого необходимо, чтобы во всех партийных организациях вузов и научно-исследовательских институтов были разработаны детальные мероприятия по выполнению решений Пленума МГК ВКП(б), чтобы бюро райкома, весь аппарат райкома сейчас еще ближе занимались работой вузовских и научных учреждений, оказывая помощь в их работе, контролируя и направляя работу научных учреждений на выполнение исторических указаний вождя и учителя товарища Сталина.

Фурцева прекрасно понимала, что переусердствовать в критике нельзя во избежание обвинения в «головокружении от успехов».

Глава 3

Карьерный взлет

Активность на своем посту, а также личное знакомство с вождем имели для Фурцевой серьезные кадровые последствия. В январе 1950 года ее избрали вторым секретарем Московского городского комитета ВКП(б), то есть она сделалась правой рукой Никиты Сергеевича Хрущева. Такие назначения подлежали согласованию с Центральным комитетом, и он (читай: Хозяин и его аппаратчики) кандидатуру поддержал.

Фурцева закреплялась на втором этаже партийной верхушки. По традиции первый секретарь МК и МГК был не только «хозяином столицы», но и членом Политбюро ЦК. Вопросы, находившиеся в компетенции последнего, имели для первого секретаря МК и МГК первостепенное значение. На втором секретаре сосредоточивалось решение текущих вопросов, связанных с реализацией планов: организацией строительства, промышленного и социального развития.

Екатерина Фурцева получила небывало высокий для женщины пост. При Ленине такое было вполне возможно (Елена Стасова, Александра Коллонтай), Сталин же «баб» на руководящей работе не жаловал. И доверие приходилось оправдывать. Фурцева не избежала участия в травле Георгия Михайловича Попова, некогда способствовавшего ее головокружительной карьере, а теперь впавшего в немилость. По иронии судьбы вместе с Поповым потерял работу и будущий муж Фурцевой – Николай Павлович Фирюбин. Не соглашусь с мнением Леонида Млечина, что Георгий Михайлович был «самодуром». По крайней мере, в бытность свою «хозяином столицы» для Москвы он сделал очень много.

Вынужденный покаяться в несуществующих грехах, Георгий Михайлович был Сталиным «помилован». Однако по мере осуждения, самобичевания и падения Попов вынужден был услышать обвинения во всех смертных грехах ото всех, кто был ему обязан. Обелять Екатерину Алексеевну не следует, однако не стоит и строго порицать: таковы традиции сталинской эпохи. Если бы Фурцева отказалась, это имело бы самые печальные последствия и для самого Попова, и для нее лично, и для всей столичной парторганизации.

Никиту Хрущева «на Москву» посадили не в первый раз. Он возглавил обком партии, стоявший выше горкома, которым руководил Иван Иванович Румянцев. Екатерина Алексеевна на новом посту продолжила формирование своей команды. Именно в Московском городском комитете она приметила секретаря по пропаганде и агитации Николая Николаевича Данилова. Впоследствии он станет (правда, ненадолго) заместителем Фурцевой в Министерстве культуры СССР.

Индикатором карьерного роста Екатерины Алексеевны можно считать ее выступление на XIX (последнем для Сталина) съезде ВКП(б) – КПСС. Впервые она поднялась на трибуну верховного органа партии на утренном заседании съезда 10 октября 1952 года. Выступать второму секретарю Московского горкома партии пришлось в достаточно сложных условиях. Георгий Маленков, сделавший отчетный доклад ЦК, который лично отредактировал вождь народов, раскритиковал Московскую парторганизацию за недостаточное внимание к идеологической работе.

– Там, где ослабевает внимание к вопросам идеологии, создается благоприятная почва для оживления враждебных нам взглядов и представлений, – подчеркнул Георгий Максимилианович.

Как водится, покаяние и обязательство исправиться Фурцева оставила на потом. Начала она по традиции со славословия партии и ее вождям.

– Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета партии т. Маленков подвел итоги исторических побед, достигнутых нашим народом под руководством Коммунистической партии, под мудрым водительством нашего вождя и учителя товарища Сталина, – заявила Фурцева под аплодисменты собравшихся.

Поскольку в повестке дня стояло воплощение идей товарища Сталина из его труда «Экономические проблемы социализма в СССР», сосредоточить внимание следовало именно на нем, а не на маленковской критике.

А.С. Щербаков, Г.М. Попов и другие руководители Москвы.

6 ноября 1941 г. [ЦГА Москвы]

– …замечательный образец творческого марксизма, выдающийся вклад в идейную сокровищницу марксистско-ленинской науки – вооружает партию и советский народ на дальнейшую борьбу за строительство коммунизма.

Нашлось в ее выступении достойное место и для упоминания патрона, Никиты Сергеевича:

– За период с XVIII съезда накоплен большой опыт в области партийного строительства. Тов. Хрущев в своем докладе убедительно обосновал необходимость отразить этот опыт партии в ее Уставе, внести в Устав соответствующие дополнения и изменения.

После этого Фурцева перешла к конкретике, а именно к состоянию Московской городской парторганизации и ее делам. Она прекрасно усвоила правило: с середины тридцатых годов любой истинный большевик должен горой стоять за «критику» и, главное, «самокритику». И она решительно доложила, что среди московских коммунистов уровень того и другого повысился. Правда, не везде: там, где этого не произошло, имеют место крупные упущения и промахи. Зная о ненависти Хозяина к «матушке-волоките», Фурцева обрушилась на бюрократизм в советских министерствах: так, в Министерство рыбной промышленности СССР в 1949 году в среднем за день поступало 178 писем и телеграмм, а в 1952 году – 1114, то есть в шесть раз больше. Досталось и министру речного флота СССР, которому «понадобилось 30 дней бесплодной переписки, в то время как вопрос можно было решить в течение нескольких минут».

Затем настал черед научных работников, которые в целом не отличались (да и сейчас не отличаются) особой сознательностью. А они еще и «семейственность» развели: в Физическом институте Академии наук СССР 102 работника состояли в родственных отношениях, причем часть из них находились в непосредственном подчинении один у другого. То, что с ленинских времен пресекалось в партийном и государственном аппаратах, расцвело в научных учреждениях.

Наблюдая «оживление в зале», Екатерина Алексеевна перешла к Московскому государственному пединституту. По ее сведениям, ученые степени присуждались там за диссертации, не представляющие научной ценности, и даже такие, в которых содержались грубые извращения марксистско-ленинской теории и фальсификация истории героической борьбы нашего народа. Она отметила, что подобные факты имеют место и в некоторых других вузах Москвы, что наносит серьезный ущерб подготовке научных кадров.

Как секретарь МГК, Екатерина Алексеевна с гордостью доложила съезду об усилении пропаганды марксизма-ленинизма и повышении идейно-теоретического уровня кадров:

– За последние три года окончили Вечерний университет марксизма-ленинизма около 20 тысяч, и в настоящее время занимается 17 тысяч руководящих партийных, советских и хозяйственных работников… За последние три года 2900 деятелей науки, техники, литературы, искусств Москвы удостоены Сталинских премий.

И все же останавливаться на достигнутом не следовало.

Критику Маленкова в отчетном докладе ЦК Екатерина Алексеевна признала совершенно правильной: партийные органы столицы еще в должной мере не использовали все возможности. Работа с отдельными категориями интеллигенции проводилась недостаточно, поскольку парторганизации и руководители творческих учреждений (и прежде всего союзы – советских писателей, композиторов, художников и другие) недостаточно занимались идейно-художественным воспитанием своих кадров. Как следствие, значительная часть произведений литературы и искусства оказалась слабой, а некоторые спектакли и кинофильмы были сняты с репертуара.

– Товарищи! – с патетикой произнесла Фурцева. – Не снимая ответственности с Московского горкома партии за недостатки в работе партийных организаций творческих учреждений по идейно-политическому воспитанию работников, считаю необходимым обратить внимание на слабое руководство Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР московскими театрами.

Екатерина Алексеевна не могла и предположить, что «удовольствие» руководить театрами когда-то выпадет ей самой. И что она еще намается с прославленным МХАТом и его корифеями. Все это в не столь отдаленном будущем. Пока же Фурцева с высокой трибуны устроила ему форменный разнос:

– За последние два года из девяти намеченных к постановке новых пьес театр поставил только три. Коллектив театра долгое время работал над постановкой неполноценных в идейно-художественном отношении пьес: «Потерянный дом» Михалкова, «Кандидат партии» Крона и некоторых других. Затратив время и средства, театр не выпустил за последние два года ни одного нового спектакля на советскую тему. Если бы Комитет по делам искусств занимался этим ведущим театром страны, он мог бы не допустить подобного положения.

Данный пассаж бил в конкретную цель – по председателю комитета Николаю Николаевичу Беспалову. Сделала она замечание и в адрес Министерства высшего образования СССР. Несмотря прямое указание ЦК улучшить подготовку преподавателей кафедр марксизма-ленинизма, философии и политической экономии, оно не сделало необходимых выводов.

По данным Екатерины Алексеевны, значительная часть преподавателей не имела ученых степеней, а подготовка молодых научных кадров через аспирантуру была поставлена из рук вон плохо. Из 153 руководителей кафедр социально-экономических наук в Москве только 13 имели докторскую степень.

После констатаций настало время традиционных обобщений и обещаний. Фурцева поручилась, что столичная парторганизация «обеспечит широкое развитие критики и самокритики, добьется улучшения идейно-политической и партийно-организационной работы». Екатерина Алексеевна привычно завершила свое выступление под «продолжительные аплодисменты» собравшихся.

Сталин и его команда вполне оценили молодого амбициозного руководителя. На XIX съезде Фурцева была избрана кандидатом в члены ЦК КПСС, сделав первый шаг в высшее руководство партии.

Сталинская эпоха, однако, подходила к концу. Вождю народов оставалось жить менее полугода.

Глава 4

В борьбе за власть после Хозяина

Формальный дележ власти после смерти Сталина состоялся на совместном заседании ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР 5 марта 1953 года в присутствии Екатерины Фурцевой. Формальный потому, что узкая группа руководящих товарищей уже выработала план действий, требовалось лишь его утверждение. К этому моменту состав Президиума ЦК КПСС был в два с лишним раза шире реальной группы вождей. Поэтому, по образному выражению Александра Николаевича Шелепина, Президиум разделили на «негров», делавших всю черновую работу, и тех, кто вырабатывал «генеральную линию».

Почетный караул у гроба И.В. Сталина. Вторая справа – секретарь МГК КПСС Е.А. Фурцева. 1953 г. [ЦГА Москвы]

Крайне важно было, кто проводит в последний путь покойного вождя. Что интересно, 9 марта 1953 года на траурном митинге после похорон Сталина выступили Маленков, Берия и Молотов. Хрущев никакаких речей не произносил, из чего следует, что в узкую руководящую группу он не входил. Однако заниматься организацией траурных мероприятий в Москве ему также было «не по чину».

Похороны Сталина обернулись настоящей трагедией. В давке, как считают историки, погибла не одна тысяча людей. Определенную ответственность за это несет и Фурцева как второй секретарь и реальный руководитель Московского горкома. Впрочем, мало кто обратил тогда внимание на жертвы скверной организации. Вверху разгоралась схватка за власть.

Уже 14 марта 1953 года Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу Маленкова об освобождении его от обязанностей секретаря ЦК КПСС, «имея в виду нецелесообразность совмещения функций Председателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС». Расчет Георгия Максимилиановича на то, что основным центром власти станет правительство, а не Секретариат ЦК партии, не оправдался.

Такому «транзиту» всячески препятствовал Хрущев, который избавился от обязанностей хозяина столицы и выразил желание целиком сосредоточиться на работе в Центральном комитете партии. Соответствующее постановление пленум Московского (областного) комитета КПСС принял уже 10 марта. Недальновидное согласие товарищей по Президиуму ЦК вверить Секретариат в надежные (даже слишком) руки явилось для Хрущева блестящим началом властной многоходовки.

С его новым назначением значительно возросла роль столичной городской парторганизации, а с нею и героини нашей книги. Она успела немало сделать для того, чтобы создать себе имидж руководителя «нового типа». Екатерина Алексеевна мало напоминала тех, кто намеренно старался казаться проще и глупее, чем на самом деле.

Еще до своего утверждения на партийном Олимпе, примерно в 1953 году, она одобрительно отнеслась к переделке классического произведения в Театре имени Евг. Вахтангова. В спектакле «Два веронца» его создатели «отредактировали» самого «Вильяма нашего Шекспира». По воспоминаниям исполнителя роли Лаунса Владимира Этуша, несмотря на зрительский и внутритеатральный успех, советская пресса не спешила захваливать спектакль и его создателей.

Злобные критики утверждали в своих рецензиях, что вахтанговцы преступили черту, нарушив сложившийся канон, посмев исправить и дописать английского классика. Тексты интермедий заказали современному писателю, да еще с сомнительным прошлым, – Николаю Эрдману. Однако зрители не были согласны с мнением профессиональных критиков: публика рукоплескала без оглядки, и в числе прочих «незабвенная Екатерина Алексеевна Фурцева», которой очень понравился новаторская по тем временам постановка.

Тем временем, наглядевшись на неосторожные действия товарищей по ЦК в годы «культа личности», ее патрон сделал первый шаг к единоличной власти максимально осторожно. Иначе повел себя Берия, вздохнувший после кончины Хозяина с невероятным облегчением и сразу же позволивший товарищам разглядеть в себе кандидата в единоличные властители. К тому же стало известно, что органам государственной безопасности на местах по указке Берии было направлено распоряжение собирать компрометирующие партийных и советских руководителей материалы.

В устранении Берии решающую роль сыграл Хрущев. Он, Маленков и Булганин поодиночке переговорили со всеми членами Президиума ЦК, и те с готовностью присоединились к Никите Сергеевичу. Фурцеву в свои планы он, видимо, не посвящал.

Как некогда Сталин, Хрущев, чей «талант общения» был поистине выдающимся, сделал ставку на партийный нобилитет. Руководители ЦК национальных коммунистических партий, обкомов и крайкомов часто звонили секретарю (с сентября 1953 года – первому секретарю) ЦК или заходили к нему, а потом с восторгом рассказывали друг другу, что наконец нашелся руководитель партаппарата, готовый выслушать их с любовью и вниманием, дать полезные советы и при необходимости внести коррективы, руководитель, с которым можно свободно обмениваться мнениями о жизни парторганизаций. Как водится, в числе прочих заходила к Никите Хрущеву посоветоваться и Екатерина Фурцева, на которой теперь лежала львиная доля ответственности за происходящее в столице.

По мере неуклонного продвижения на властную вершину Хрущев постепенно подтягивал за собой проверенные кадры. Пост «хозяина столицы» был пусть и не первостепенным, но крайне важным. И Никита Сергеевич решился на серьезный шаг. Впервые за многовековую историю он посадил на город не «хозяина», но «хозяйку».

В президиуме торжественного заседания Моссовета.

Слева направо: М.З. Сабуров, М.Г. Первухин, Н.Н. Шаталин, Н.А. Булганин, А.И. Микоян, П.Н. Поспелов, Н.С. Хрущев, М.А. Суслов, В.М. Молотов, П.К. Пономаренко, Г.М. Маленков, М.Ф. Шкирятов, Н.М. Шверник, А.Н. Несмеянов, К.Е. Ворошилов, М.А. Яснов, Н.М. Пегов, Н.А. Михайлов, К.С. Кузнецова, И.В. Капитонов, В.Д. Соколовский, В.И. Третьякова, В.В. Гришин, А.П. Волков, Е.А. Фурцева, З.В. Миронова, А.М. Пузанов, Г.К. Жуков.

1953 г. [ЦГА Москвы]

Екатерина Алексеевна была избрана первым секретарем Московского городского комитета КПСС 29 марта 1954 года вместо Ивана Васильевича Капитонова, занимавшего этот пост с 1952 года. В ее прежнее кресло пересядет Иван Тихонович Марченко, ранее возглавлявший Советский райком г. Москвы.

Собственно, в паре в ним Фурцева будет определять столичную политику в самый разгар недолгой хрущевской «оттепели». Правда, если она оставит пост первого секретаря МГК 25 декабря 1957 года, то Марченко продержится до 15 июля 1959 года, поработав и при сменившем Фурцеву Владимире Ивановиче Устинове.

После ликвидации Берии Хрущев разделался с другим кандидатом в сталинские наследники – Маленковым. Огромную роль в этом сыграла поддержка Никиты Сергеевича со стороны первых секретарей обкомов и горкомов партии. Следует заметить, что в столице СССР Фурцева пристально следила за тем, чтобы по количеству портретов Маленков не опережал Хрущева. К наглядной агитации относились тогда очень серьезно.

27 февраля 1955 года Е.А. Фурцеву избрали в Верховный совет РСФСР. Если Верховный Совет СССР и играл некоторую роль в реализации власти, то Верховный совет РСФСР был чисто декоративным учреждением. Однако избрание его членом, если это не был тщательно профильтрованный рабочий от станка, было неким индикатором принадлежности конкретного деятеля к политической, экономической или культурной элите.

Вскоре Хрущев добился отказа от установившейся еще со времени Ленина традиции, когда на заседаниях Президиума (Политбюро) ЦК председательствовал не Генеральный секретарь (секретарь) ЦК, а председатель Совета Министров (Совета Народных Комиссаров). На Сентябрьском 1953 года пленуме ЦК КПСС Маленков еще председательствовал, но повестку дня определял уже Никита Сергеевич.

Вопрос о снятии Маленкова с поста председателя Совмина был предрешен 22 января 1955 года на заседании Президиума ЦК КПСС. На активе Московской городской организации КПСС 2 июля 1957 года Фурцева выдала официальную версию инкриминированных ему ошибок и просчетов:

– Тов. Маленков, будучи председателем Совета Министров СССР, не оправдал высокого доверия партии и народа, допустил грубые политические ошибки, извратил ленинскую линию на преимущественное развитие тяжелой индустрии, давал путаные установки по вопросам внешней политики…

Припомнила она Георгию Максимилиановичу и запущенное состояние сельского хозяйства.

Итак, к политической игре Фурцева волею судеб оказалась в стане победителей. На пленуме ЦК Компартии Украины 18 февраля 1955 года Хрущев с чувством глубокого морального удовлетворения заявил:

– Товарищ Маленков, видимо, упоенный положением председателя Совета Министров, думал, что теперь он может все сделать. Он произнес необдуманную речь, в которой заявил, что в два-три года мы добьемся изобилия продовольствия и предметов потребления… А как реагируют простые люди на такие речи? Мне товарищ Фурцева рассказывала. Приехала к ней родственница из деревни. Она спрашивает ее: «Как дела у вас в деревне?» – «Ничего, – отвечает, – теперь стало веселее. Товарищ Маленков хорошо выступил и пообещал нам, что скоро будет изобилие всех жизненных благ»… Эта крестьянка говорит: «У нас Маленкова называют Георгием Победоносцем». Ну, для крестьянки, может быть, он победоносец, но мы-то знаем, какой он победоносец.

Партийные и государственные деятели в Кремле.

За столом Н.С. Хрущев, вторая слева – Е.А. Фурцева. 1955 г.

[ЦГА Москвы]

Вслед за Маленковым настал черед Молотова. Первый удар ближайший соратник Сталина получил на заседании Президиума ЦК КПСС 19 мая 1955 года, когда была единогласно осуждена его позиция по югославскому вопросу.

Впоследствии, на активе Московской городской организации КПСС 2 июля 1957 года, Фурцева с возмушением рассказывала:

– Дело дошло до Пленума [ЦК], который единодушно осудил неправильную, ошибочную линию Молотова. Но он в заключительном слове не нашел мужества признать свои ошибки. Он в заключение сказал: «Я член партии, будет решение – я подчинюсь».

Негодование ее вызвало грубое нарушение «канона» – тот факт, что Молотов не соизволил покаяться, а лишь подчинился воле большинства.

Екатерина Алексеевна припомнила Вячеславу Михайловичу и его жесткую позицию в отношении Австрии, которую, напомним, освободил от советской оккупации «добрейший» Никита Сергеевич – как теперь понятно, совершенно напрасно.

– Или, например, почему надо было возражать против нормальных отношений с Австрией – страной, находящейся в центре Европы, – недоумевала Фурцева, – зачем нужно было держать огромное количество наших вооруженных сил в этой стране, которая была в состоянии оккупированной страны? Разве это подтверждало миролюбивость внешней политики нашего государства?

Ее миролюбие, в духе хрущевских заигрываний, распространялось и на Японию.

– Почему надо находиться в состоянии войны со страной, с которой мы можем жить дружно? – вопрошала Фурцева актив Московской городской парторганизации, где каждый был спецом по внешней политике, не менее серьезным, чем она сама. – Подписание договора с Японией бесспорно внесло бы огромную разрядку в международную обстановку на Дальнем Востоке, а между тем т. Молотов возражал и против нормализации отношений с Японией.

Об итогах Июльского пленума ЦК КПСС Фурцева сообщила 22 сентября 1955 года на закрытом партсобрании коммунистов Большого театра СССР. В свете подтвержденного партией курса на приоритет тяжелой индустрии становилось ясно, что отраслевые дисбалансы никуда не денутся и экономического стимулирования сельского хозяйства не предвидится. А значит, нужно стимулирование моральное.

Фурцева отметила, что Большой театр вел общественную работу, его артисты (тут надо прежде всего помянуть Ольгу Васильевну Лепешинскую – гениальную балерину и общественно активного человека) выезжали в колхозы и на целину, однако все же недостаточно.

– Нельзя отрываться от жизни, нужно знать жизнь, нужно быть вместе со своим народом. Композиторам надо чаще ездить [на места], композиторы должны чаще выезжать и помогать колхозной самодеятельности, выявлять творческие силы, черпать народную музыку, чтобы быть более тесно связанными с народом, доставлять большее эстетическое удовольствие нашим советским людям.

Затем Фурцева перешла к более щекотливой теме, ради которой, собственно, и почтила своим присутствием ведущий творческий коллектив страны. Москва, по выражению директора Большого театра Михаила Ивановича Чулаки, становилась центром, из которого исходил поток «дружественных связей» со всем миром, а Большой стал флагманом гастрольной деятельности. На коллектив театра, подчеркнула Екатерина Алексеевна, легла серьезная ответственность, поскольку именно по нему за рубежом судили об «облико морале» советских граждан. И Фурцева поведала о неправильном поведении некоторых творческих работников, включая ряд товарищей из Большого.

Е.А. Фурцева приветствует японскую актрису Ватанабе Мисако.

1961 г. [ЦГА Москвы]

Екатерина Алексеевна покритиковала редкое обновление репертуара ГАБТ – и, судя по выступлениям в прениях, вполне резонно. Это означает, что за культурной жизнью столицы она следила весьма пристально.

Заметим, что видные деятели отечественной культуры с удовольствием воспользовались визитом первого секретаря Московского горкома. Прославленный дирижер, лауреат двух Сталинских премий Кирилл Петрович Кондрашин высказал пожелание:

– В Москве членам правительства не мешало бы посетить симфонические концерты – это вызвало бы огромный интерес к симфонической музыке.

В завершение собрание избрало делегатов на XIV партийную конференцию Свердловского района Москвы. По предложению Чулаки в список для тайного голосования включили Фурцеву, и ее поддержали 312 человек из 322.

Тогда же Фурцевой довелось определять судьбу Дворца Советов. Дворец – наверное, самый известный и провальный долгострой эпохи социализма. О его возведении объявили еще в 1922 года на I съезде Советов СССР. В 1931 году академик Борис Михайлович Иофан подготовил проект грандиозного сооружения в 460 этажей с колоссальной фигурой Ленина наверху, а 13 июня ЦИК СССР принял решение разместить его на месте храма Христа Спасителя, «со сносом самого храма и с необходимым расширением площади».

Хрущев предложил уйти от гигантомании и возвести дворец по канонам высотного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. По итогам обсуждения сначала в московском городском и архитектурном руководстве, а затем и во властных институциях СССР проект Иофана был отвергнут, а 13 августа Совмин постановил объявить новый конкурс. Вслед за тем 5 ноября строительство обсуждал Президиум ЦК. Иофану, Фурцевой и руководству Моссовета поручили «организовать обсуждение и дать предложение о сроках».

Запоминающимся оказалось выступление Екатерины Алексеевны в Академии общественных наук в том же году. По рассказу партаппаратчика Д. Квока, на сцену вышла стройная, красивая, молодая женщина. Все обратили внимание на то, что на всем протяжении своего выступления она обходилась без бумажки. Начала просто: забавно рассказала о собственном детстве, романтически о юности. Не без кокетства заявила:

– Я тогда не думала о том, что мне придется выступать перед столь серьезной аудиторией.

Затем перешла к работе Фрунзенского райкома КПСС. Без занудства и даже с юмором говорила о том, как жить дальше. Рассказала о планах промышленности, строительства, образования, о том, как сделать СССР самой передовой страной мира. Когда Екатерина Алексеевна закончила выступление, зал едва ли не поднялся. Оратора не просто наградили, как тогда говорилось, бурными продолжительными аплодисментами: многие в кулуарах подходили к ней лично поздравить с нетривиальным выступлением.

Впрочем, настоящий фурор для партийцев только готовился – и, похоже, без участия Фурцевой. В конце января – начале февраля 1956 года, в рамках подготовки к XX съезду партии, на заседаниях Президиума ЦК КПСС активно обсуждался вопрос о роли Сталина как партийного и государственного деятеля. Хрущев по конъюнктурным соображениям выдвинул и отстаивал идею «обстрела культа личности», не встретившую одобрения других сталинских соратников. Самым категорическим противником оказался Вячеслав Михайлович Молотов. Меньшую принципиальность, но все же проявил Лазарь Моисеевич Каганович, громче всех певший Сталину дифирамбы в тридцатых годах.

Георгий Максимилианович Маленков вначале скорее сходился во мнениях с Хрущевым, однако итоговое предложение человека, длительное время курировавшего при Сталине карательно-репрессивные органы и крайне заинтересованного в фильтрации информации, было простым и гениальным – не делать доклада о Сталине вовсе.

В разгар споров, 13 февраля, новые вожди партии получили сообщение о том, что наконец готов к открытию музей на Ближней даче Сталина (Кунцевской). Обстановку восстановили после того, как «Берия-Берия», в соответствии с частушкой 1953 года, «потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Вначале предполагалось, что первыми посетителями музея станут делегаты XX съезда КПСС, однако после определения посмертной судьбы Сталина открытие музея не состоялось, притом что уже было принято официальное решение о назначении его директора – А.Я. Казакова. Музей вместе с другими руководящими работниками посетили Леонид Брежнев и Екатерина Фурцева. Они походили по комнатам (в отношении этой хижины дяди Тома язык не повернется сказать – залам), всё осмотрели, но ничего не решили.

О.В. Лепешинская выступает на открытии декады самодеятельного искусства, посвященной 50-летию ВЛКСМ.

1968 г. [ЦГА Москвы]

Хрущев, понимавший, что решение принимать все же придется, направил в Кунцево Дмитрия Шепилова. Тот, будучи, во-первых, убежденным сталинцем, а во-вторых, интеллектуалом (не случайно много позднее он станет самым известным после Лаврентия Берии советским архивистом), предложил законсервировать и передать музей Управлению делами ЦК КПСС, что Никита Сергеевич и сделал. Как и покойный Хозяин, Хрущев умел сдерживать одних соратников за счет других. Вероятно, в то время Шепилов, по его мнению, мог стать достойной «уздой» (термин Сталина) для Брежнева с Фурцевой. А союз между ними, «технократом» и «партийным бюрократом», мог бы получиться вполне перспективный. Однако Хрущев оказался слишком осмотрительным, а Фурцева – слишком ему преданной. Не исключено, что в этой истории – предпосылка достаточно «холодного» отношения Брежнева к Фурцевой во время первого (генерального) секретарства «дорогого Леонида Ильича».

Фурцева работала в Совете представителей делегаций исторического XX съезда, и на первом же заседании ее избрали в президиум. Выступление ее состоялось на утреннем заседании 15 февраля 1956 года, в ряду докладов руководителей крупнейших парторганизаций страны.

Фурцева вышла к трибуне своей летящей походкой, чтобы начать с комплимента нарождавшемуся на глазах вождю:

– Товарищи! В отчетном докладе Центрального комитета КПСС товарищ Никита Сергеевич Хрущев с предельной ясностью и исключительной глубиной раскрыл неодолимую силу великих идей марксизма-ленинизма в борьбе за построение коммунистического общества в нашей стране…

Поскольку намечался процесс десталинизации, Екатерина Алексеевна подчеркнула, что происходит возвращение к истокам – ленинизму, который поколение Фурцевой представляло как пору романтической юности:

– Следуя по пути, указанному великим Лениным, наша партия осуществляет огромную организаторскую работу. Проведенные под руководством Центрального комитета партии крупнейшие политические и экономические мероприятия еще более укрепили социалистический строй, упрочили союз рабочего класса и колхозного крестьянства, дружбу народов нашей Родины.

Затем Екатерина Алексеевна перешла к делам Московской городской парторганизации, ее достижениям, упущениям и планам. По легенде, в своем обстоятельном докладе она ни единого раза не заглянула в бумаги, а когда сорвала бурные аплодименты, довольный Никита Сергеевич, по легенде, с гордостью заявил:

– Молодец, это моя школа!

Главное было впереди. Утром 25 февраля на закрытом по решению Президиума ЦК заседании Хрущев сделал знаменитый доклад «О культе личности и его последствиях». Главный демиург перестройки Александр Николаевич Яковлев рассказывал впоследствии, что всё происходящее казалось нереальным, в зале стояла гробовая тишина, не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга – не то от неожиданности, не то от смятения и страха, который, казалось, уже навечно поселился в партийце. Причем самое пикантное заключалось в том, что «закрытый» доклад в целом сводился к тому, что новый Иван Безземельный пообещал советским баронам: после смерти красного Ричарда Львиное Сердце их больше не будут убивать. В реалиях тех дней обещание можно признать особо ценным.

На трибуне Мавзолея В.И. Ленина с детьми, слева направо: Г.К. Жуков, К.Е. Ворошилов, Н.А. Булганин, Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, В.М. Молотов, А.И. Микоян, М.Г. Первухин, М.З. Сабуров, М.А. Суслов, Е.А. Фурцева, Д.Т. Шепилов, Н.М. Шверник, А.Б. Аристов, Н.И. Беляев. 1956 г.

[ЦГА Москвы]

На XX съезде Фурцева была избрана членом ЦК КПСС, а на первом Пленуме ЦК – сразу кандидатом в члены Президиума и секретарем ЦК. Вместе с Михаилом Сусловым ей, в частности, предстояло разобраться с мемориальным наследием Сталина. Как им распорядились, известно: все связанное с именем покойного Хозяина стали уничтожать, срывать или скрывать. Один за другим сносили безобразные гипсовые бюсты и талантливые монументы, вырубали флорентийские мозаики и золоченые смальты, переименовывали колхозы, заводы и населенные пункты, скрывали документы о реальной деятельности Сталина (а заодно его приближенных) в организации политических репрессий.

XX съезд КПСС нанес серьезный удар и по «старикам» из Президиума ЦК. Члены Президиума почувствовали крепкую руку первого секретаря, тем более что после укрепления своих позиций Хрущев начисто забыл о пороках «культа личности». Чтобы взять под контроль правоохранительные органы, 19 апреля 1956 года Президиум ЦК решил «децентрализовать» МВД. На обсуждении Фурцева отметилась предложением ни много ни мало как о ликвидации знаменитой Бутырки. Видимо, участие в демонтаже «культа личности» Сталина «перепахало» Екатерину Алексеевну насколько глубоко, что вызвало ассоциации с разрушением Бастилии как оплота «старого режима» во Франции. Хрущева и его команду подобная экзальтация женщины во власти не могла не насторожить.

В конце мая – начале июня Молотова в должности министра иностранных дел СССР решили заменить Шепиловым, который, кстати, просил его на этот пост не назначать. Хрущев, будучи инициатором сомнительной перестановки, обвинил Вячеслава Михайловича в том, что он слаб как министр, и со всей рабоче-крестьянской прямотой заявил:

– Молотов – аристократ, который привык шефствовать, а не работать.

Началось всё накануне визита в Москву югославского лидера. Спор о Тито разгорелся 25 мая 1956 года на заседании Президиума ЦК КПСС, а 28 мая члены Президиума собрались снова, уже для «проработки» министра иностранных дел. Снятие Вячеслава Михайловича было практически предрешено, обсуждался вопрос о его преемнике. Кандидатур было несколько, Екатерина Фурцева предложила отсутствующего на заседании Михаила Суслова. Сложно не усмотреть в данной рекомендации следы противостояния в Президиуме ЦК, попытку отстранить Михаила Андреевича от решения важных идеологических вопросов. Весьма вероятно, именно здесь кроется корень последующего давления Суслова на министра Фурцеву после ее сверждения с партийного Олимпа.

Очень сложно не отметить и еще один важный факт: Фурцева крайне редко высказывалась на заседаниях Президиума ЦК по вопросам международной политики, экономики и промышленности. Правда, она неизменно поддерживала экономические инициативы Хрущева и активно участвовала в обсуждении и принятии решений, связанных с венгерским восстанием 1956 года. В частности, 28 октября 1956 года Президиум ЦК КПСС принял принципиальное постановление «решительно подавить вооруженные силы повстанцев», причем подготовить соответствующую документацию поручалось Брежневу, Поспелову, Шепилову и Фурцевой.

Отметим, что Екатерина Алексеевна не ограничилась исполнением предложенной роли и выступила с инициативой комплексного пересмотра политики в отношении стран народной демократии. Более того, она предложила вынести этот вопрос на Пленум ЦК КПСС как ключевой. Подобного «широкого» обсуждения в партии не бывало уже давно.

Впрочем, всё было решено на уровне Президиума ЦК КПСС. На заседании 31 октября 1956 года Хрущев довел до сведения товарищей содержание разговоров с первым секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии Владиславом Гомулкой о положении в Польше и Венгрии. По его убеждению, советские части выводить из Венгрии нельзя, поскольку в этом случае ее захватят империалисты. Разногласий, как водится, не было. Фурцева, выступая в прениях, твердо заявила:

– Терпимость [мы] проявили, но теперь [дело] далеко зашло. [Надо] действовать так, чтобы победа была на нашей стороне.

Екатерине Фурцевой в составе той же команды была поручена пропагандистская кампания, сопровождающая «наведение порядка» в Венгрии. Чему за чем следовать: пропаганде за войсками или войскам за пропагандой, – советское руководство сразу не разобралось. Нашим танкистам в Будапеште запретили открывать огонь – и они занимали город под безнаказанным обстрелом. На родину многие вернулись поседевшими (из тех, кто вернулся). Оставить «пропагандистскую сторону» до окончательного подавления противника предлагал Николай Павлович Романов. В том же духе выразился на очередном обсуждении на Президиуме ЦК 1 ноября Георгий Константинович Жуков:

– Действия должны быть решительными. Изъять всю дрянь. Обезоружить контрреволюцию.

План военных действий разрабатывали Георгий Жуков, Иван Конев, Михаил Суслов, Леонид Брежнев, Иван Серов, то есть двое военных, двое партийных деятелей и один чекист. О пропагандистских успехах СССР в ходе операции история умалчивает.

Участие Екатерины Алексеевны в формировании культурной и идеологической политики вызвало острую ревность Михаила Суслова, обладавшего поистине сталинским нюхом на потенциальных конкурентов. Однако, очевидно, идеология ее «коньком» не была, что и предопределило последующую расстановку сил.

В хрущевских реформах и главной из них – замене отраслевого принципа управления территориальным – Екатерина Алексеевна четкой позиции не занимала. Первый секретарь ЦК КПСС выступил с инициативой децентрализации управления народным хозяйством СССР 27 января 1957 года, а на следующий день его записку обсудил Президиум ЦК.

Никиту Сергеевича поддержали Анастас Микоян и предсовмина СССР Николай Булганин, против выступил его заместитель Михаил Первухин. Другой зампред, Вячеслав Молотов, высказался осторожно:

– Некоторые министерства сейчас можно упразднить. Пока рано говорить о ликвидации министерств. На местах надо создать местные органы по руководству промышленностью. Обсудить не раз этот вопрос. С организационной стороны вопрос разработать. Решать по этапам, а не чохом.

Фурцева оценила предложения как очень серьезные, но притом констатировала беспокойство рядовых партийцев:

– На собраниях ставят вопрос: что дальше будет? Специализация, кооперирование, планирование – все еще пока по-старому.

В дальнейшем от обсуждения принципиальных моментов Фурцева осторожно воздерживалась: поддерживала Хрущева в главном и позволяла себе лишь отдельные замечания с элементами скепсиса. Когда же Молотов направил в ЦК записку о том, что хрущевский проект доводит «децентрализацию до недопустимой крайности», на заседании Президиума 27 марта 1957 года Екатерина Алексеевна поддержала первого секретаря ЦК безоговорочно.

Через четыре года, докладывая съезду КПСС «о перестройке руководства промышленностью», Фурцева убеждала товарищей по партии: