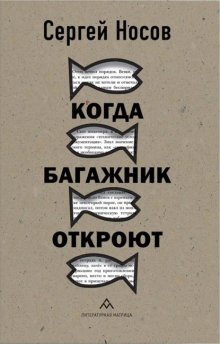

Когда багажник откроют бесплатное чтение

© Сергей Носов, текст, 2024

© ООО «Литературная матрица», макет, 2025

© Александр Веселов, обложка, 2025

…когда хочу сундук

Мой отпереть…

А. С. Пушкин. Скупой рыцарь

1

Бумажные тени

Отец ценил порядок. Вещи, ему принадлежавшие, к идее порядка относились хуже, упорядочиваться никак не хотели и отвечали ему в той или иной мере досадным беспорядком. И всё же он ценил порядок как идею и желал представления об этой ценности передать мне, в чём преуспел не очень.

Сын инженера, я с младенческих лет слышал выражения «технические условия», «техническая документация». Знал значение такого специфического термина, как «спецификация». Спецификация необходима любому проектируемому изделию. Составляют её в виде таблицы.

Отец любил составлять таблицы. Однажды, когда число банок с вареньем превысило в кладовке некоторый порог, он присвоил каждой номер, надписал, потом взял из моих школьных запасов тонкую ученическую тетрадь и, расчертив на первых страницах таблицу, занёс в её графы исчерпывающую информацию: год приготовления продукта, из чего сварено, место и месяц сбора, ёмкость банки и прочее в примечаниях. Пользы практической в этом не было никакой, он больше в эту опись никогда не заглядывал – так что варенье съедалось без какого-либо учёта, и даже когда львиная доля натуральным порядком засахарилась, ни переработка продукта, ни его утилизация письменного удостоверения не обнаружили. И другие каталоги, время от времени им затеваемые, полезностью не отличались; то же справедливо сказать о моей подражательной попытке описать три-четыре десятка значков, я ж тогда собирать их замыслил и придумывал тему. С возрастом я всё больше укреплялся во мнении, что все эти опыты систематизации предпринимались отцом в педагогических целях: чтобы пробудить во мне – личным примером – любовь к порядку. Сейчас мне ясно: это просто увлечение было такое, хобби, нравилось ему систематизировать.

А вот в чём практический смысл был и что таковым было оправдано – это завести папку с инструкциями. Все товары, производимые в СССР, по прихотливости эксплуатации сложнее стакана снабжались подробными инструкциями к применению. Чем сложнее становилось товарное изделие, тем основательнее посвящался товаровладелец в неочевидные особенности своей покупки – был, был практический толк в наставлениях. Но вот беда: при том что все эти фотоувеличители, пылесосы и холодильники проектировались с замахом на долговечность, инструкции к ним терялись практически сразу. Отец поступил мудро, складывая их в отдельную папку. И я ему страшно благодарен за ту скрупулёзность, с которой он собирал эту коллекцию.

Прошли годы, не стало отца, исчез наших житейских забот бытовой антураж, а старая папка с инструкциями продолжала пылиться на антресолях среди прочих ненужностей, до которых не доходили руки. Жена моя, однажды найдя её, пожелала поскорее выбросить. А я не дал. Прижал к груди. И дело не в памяти об отце. Или не только в ней. В конце концов, сохранились другие предметы, более достойные его памяти.

Но вспомнились вещи, когда-то нас окружавшие и служившие нам, как им умелось. Не мог я позволить себе истребить всю эту ненужную ветхость.

Это ж отчасти и о собственном детстве какая-то память – с захлёстом на пору, когда ещё не родился, ну и в другую сторону, на мою юность.

Да и сама по себе хороша эта папка как собрание исторических документов.

Вот, например, инструкция: часы-будильник 123Б «Янтарь», производство Орловского часового завода.

Приобретены родителями в июне 1968-го за 4 руб. 50 коп.

Основательно объяснено, как заводить, как содержать и где ремонтировать.

Чему же ещё, как не часам, воплощать образ времени, в смысле, эпохи? Вспоминаю привычный уютный дизайн и заносчиво-истеричный бешеный звон… Секунды, когда хотелось будильник убить… (С этого звона начинались многие фильмы: герой просыпался и вскакивал – пора на работу…)

Образ времени, сам сказал… А как вам список мастерских по гарантийному ремонту на двух страницах?

«Широка страна моя родная…» воистину: восемьдесят городов – от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Ашхабада до Мурманска!

И это лишь основные (так и сказано: основные) адреса мастерских, производящих гарантийный ремонт.

Будильник «Янтарь» на четырёх рубинах можно было починить что в Киеве, что в Вильнюсе, что в Ереване – в любой из пятнадцати столиц союзных республик, а также в Астрахани, Барнауле, Биробиджане, Гомеле, Грозном, Даугавпилсе, Львове, Омске, Полтаве, Фергане, Чите и многих-многих других городах, включая город Шумерля, о котором я никогда не слышал, хотя и собирал значки с городами.

Помню, в детстве хотел я узнать, что это за вещь – бебеля́. Спрашивал взрослых, и никто ответить не мог. А где я слышал такое? Я не слышал, я видел. На прилавке магазина, там на пакете было крупно написано: БЕБЕЛЯ. Продаются в отделе перчаток.

Оказалось, не бебеля́, а Бе́беля. Всё остальное мелко: Ленинградское производственно-хозяйственное объединение кожгалантерейных предприятий, издалека не прочесть, а дальше совсем нечитабельное сокращение им., и только БЕБЕЛЯ – крупно. Я и прочёл бебеля́.

Вот он, кулёк из шероховатой плотной бумаги, – предъявлен в развёртке. Сохранность не идеальная, но не в этом суть. На нём ведь ещё с той стороны инструкция есть: как правильно и как неправильно надевать перчатки, рисунки прилагаются (во втором случае перечёркнуты).

Так я, первоклассник, узнал об Августе Бебеле, «деятеле германского и международного рабочего движения».

Загадка на годы, при чём здесь перчатки.

Вероятно, перчатки носил. Куда ж без перчаток.

Вот «Плёночный фотоаппарат “ФЭД”» – крохотная книжица в тридцать две страницы, три из которых чистые: «Для заметок». В неё вложен «Упаковочный лист», немногим больше этикетки спичечного коробка, № 286938, с подписью Контролёра и датой проверки – 4/II 1952. До моего рождения пять лет и две недели. Ещё один вкладыш – «Паспорт», на нём, кроме печати ОТК (отдел технического контроля), минималистская печать с единственным словом «Харьков». В сей город, производителю, просят сообщать «о всех замеченных недостатках».

На обоих вкладышах в сумме четыре подписи.

«…В данное время, когда “ФЭД” получил широкое распространение, следует рекомендовать вести проявление только в бачке. Элементарные бачки нескольких конструкций имеются на рынке…»

Как же, как же, пластмассовый бачок плюс рабочая плёнка коррекс, выпуклости которой отвечали перфорации плёнки проявляемой, обе потом сушились на кухне, с помощью прищепок и грузил приспособленные к бельевой верёвке… А ещё пластмассовая ванночка для фиксажа, излучатель красного света, иначе фотофонарь, фотоувеличитель само собой, а ещё чертёжная доска, она тоже относилась к отцовским фотопринадлежностям, потому что клалась на тумбочку в ванной, когда дело доходило до печати, а уж всё остальное для того необходимое устанавливалось на неё…

Примечательно, что в этой брошюрке, содержащей подробную информацию о фотоаппарате, нет расшифровки аббревиатуры ФЭД – Феликс Эдмундович Дзержинский.

Забыли? Посчитали, что это и так всем известно? Нашли неуместным?

«Радиоприёмник “Атмосфера” – сложное современное радиоустройство, которое требует для своего налаживания и ремонта специальную измерительную аппаратуру». Это из «Описания и инструкции по эксплуатации» (Воронеж, 1964, указан тираж – 40000 экз.).

Ещё бы не быть ему сложным – первый транзисторный!

Несмотря на призыв обращаться в случае поломки исключительно в мастерские, к «Описанию…» прилагается принципиальная схема приёмника. И это для населения страны, воспитанного на идее «сделай сам»! Провокативно, однако. Но так надо. Закон. Ко всем радио- и электроустройствам присовокупляются схемы.

Батарейки туда полагались плоские – КБС, две штуки. При замене следует, согласно инструкции, «проверить батареи на работоспособность любым доступным способом, например, с помощью лампочки карманного фонаря…»

Все поступали проще с этими батарейками. Языком касались контактов. Четыре с половиной вольта на языке – незабываемое ощущение детства.

Хорошо помню эту «Атмосферу-2м», длинные и средние волны. «Вес без упаковки не более 1500 г». Переносной. «Атмосфера» вообще первый переносной. Но переносился приёмник в пространстве квартиры с места на место нечасто – был он «прописан» на кухне, на холодильнике «Ленинград-2»…

…Что до последнего, в «Инструкции по эксплуатации и обслуживанию» (1960) сообщается: «Домашний холодильник Ленинград-2 модели XШ-2 предназначается для кратковременного хранения в домашних условиях скоропортящихся продуктов, а также для получения в небольших количествах пищевого льда».

С первыми холодильниками связаны педагогические страшилки, сводящиеся примерно к одному: нельзя залезать в холодильник, закроешься – уже не вылезешь, он открывается только снаружи. Фольклорная героиня, некая девочка, самым роковым образом выказала непостижимую сноровку и хитроумие, сумев запереться в холодильнике… ах да, ей помог братик, захлопнувший дверцу, не то злодей, не то дурак – выпустить сестрицу он не захотел, возможно, не догадался.

Читаем:

«Достоинством абсорбционно-диффузионных машин является бесшумность работы, отсутствие запорных вентилей и полное отсутствие движущихся частей».

Не знаю, как грохотали старшие братья нашего холодильника, когда их части приходили в движение, но «Ленинград» мне вовсе не казался тихим паинькой. Большую часть времени он как будто спал и вдруг просыпался с громким щелчком, после которого долгое время зловеще бурчал до следующего щелчка, означавшего конец возмущений.

Беспокойность его особенно заметна была по ночам.

Восхищает откровенность составителей инструкции в подробном перечислении неисправностей. Так, при «потере холодильной машиной герметичности» – и это выделяется отдельным пунктом – «чувствуется сильный запах аммиака, а в месте утечки на поверхности аппарата появляется зеленовато-жёлтое пятно». Неисправность относится к «основным дефектам», но кроме того могут быть и неосновные – и тут уже через запятую скороговоркой: «вызванные механическими повреждениями деталей шкафа, негерметичность верхней дверки, выпадание или порча резиновой прокладки, порча замка двери, увлажнение изоляции».

Указанные дефекты устраняются в «организациях, производящих гарантийный ремонт». Их список, пожалуй, не столь обширен, как мастерских по ремонту будильника, отражающий масштаб всего СССР, но европейская часть Союза представлена репрезентативно. Рига, Таллин, Сталинград, Минск, Казань, Москва, Горький… тридцать два города!.. Особенно много мастерских в Украинской ССР: Киев, Одесса, Черновицы (так!), Николаев… В Харькове, например, холодильники чинят на улице Свердлова, в Запорожье – на улице Фрунзе, в Виннице – на улице Ленина, и в Житомире тоже на улице Ленина ремонтируют холодильник, названный в честь города Ленина, а в городе Сталино, который скоро станет Донецком, – на проспекте Дзержинского. В Ялте этим занимается Артель им. 9-го Мая, а в Запорожье – Артель «ХХ-лет. Октября» (в таком написании). А если перенестись в РСФСР, удивит Пенза: тут гарантийный ремонт холодильников осуществляет почему-то артель «Фото».

Последнее наводит на размышление, действительно ли указанные организации сильно озабочивались гарантийной починкой холодильников.

Коль скоро специалисты по фотографированию способны были ремонтировать холодильники, так ли серьёзны случались у холодильников неисправности?

Кстати, буква «Ш» и цифра 2 в названии модели обозначают наименование предприятия. Так вот. «При правильной эксплуатации холодильника и аккуратном обращении с ним Штамповочный завод № 2 гарантирует исправную работу холодильника в течение 2-х лет».

Срок – так себе, вполне умеренный, а список возможных неисправностей – вполне внушительный. И всё-таки репутация у советских холодильников в отношении надёжности довольно высока – правда, её заслужили задним числом, практически посмертно, когда уже вымерли последние из реликтов. Такое впечатление, что производители холодильников сами не ведали о долговечности своих творений. Проходили два года, потом ещё пять, потом ещё десять, а потом ещё пятнадцать, а они даже не думали загибаться. Они уступали место импортным, их увозили на дачи, устанавливали в неотапливаемых сараях, но и там они продолжали выполнять свои скромные обязанности, разве что громче напоминали о себе по мере проявления геронтологических тенденций вроде ослабления болтов, крепящих компрессоры. Их и выбрасывали вполне ещё жизнестойкими. Срок годности советских холодильников – это тайна для всех; раскрыть её никогда не удастся по одной лишь простой причине – невозможности продолжения наблюдений.

А телевизионный приёмник «Луч»? «Краткое описание, инструкция по эксплоатации(!) и паспорт» в общей сложности занимают пятьдесят две страницы – это уже солидная тетрадь.

Один вкладыш чего стоит!

Листик такой. «Замеченные опечатки и внесённые изменения в принципиальной схеме» – пятнадцать пунктов. Четырнадцать изменений относятся к уточнению сопротивлений и ёмкостей, а одно – первое по списку – к резистору R1, здесь категоричное: «Исключить из схемы». Да, и схема, конечно, отдельным листом формата центральной газеты.

В «Спецификации» 238 элементов (237 – без самого первого, исключённого).

А вот через букву о написание слова «эксплоатация» – в названии и в тексте – это же одно из последних употреблений!

В печать инструкция подписана 24 февраля 1956 года, и – надо же! – в предпоследний день ХХ съезда КПСС!.. Что бы это значить могло?.. Что-то определённо значило… Только сразу оговоримся: разоблачение Хрущёвым культа Сталина аккурат на другой день совершенно тут ни при чём (равно как «исключить из схемы» резистор R1 вовсе не намекает на грядущее «исключить из партии» Маленкова и К°, до этого ещё дожить надо – короче, долой ложную конспирологию!). Тут другое, другое.

Надо бы заглянуть в отчётный доклад… И что же? В отчётном докладе Хрущёв утверждает: «…уровень развития средств связи, особенно… телевизионного вещания, всё ещё не удовлетворяет потребностей (так!) населения и народного хозяйства». Критика, как там ни крути. Как ни крути – крутая!.. Сказано за одиннадцать дней до закрытия съезда. Заинтересованному ведомству оставалось полторы недели на демонстрацию достижений. Вот тут они и поспешили с этой брошюрой – чтобы обложка была понарядней и чтобы сама была представительной.

Думаю, этим и объясняется появление позднего вкладыша с опечатками и изменениями в принципиальной схеме. Просто очень торопились, а вносить изменения в схему дело небыстрое. Занятно, что обещанных названием вкладыша собственно опечаток нет ни одной (работа корректора), а все изменения связаны с усовершенствованием устройства.

Как бы то ни было, буква о в эксплоатации в список не вошла. Хотя могла бы если не по части опечаток, то по части изменений – как жертва исправлений, продиктованных временем.

Смотрите.

В июле отправится в 4-ю типографию им. Евгении Соколовой знаменитый «Орфографический словарь русского языка» под редакцией Ожегова и Шапиро – с рядом орфографических новшеств, включая упразднение двойного употребления эксплоатация / эксплуатация. Теперь нормой будет считаться только второй вариант – через у, а не о.

Это конкретное изменение даже заслужит упоминания в статье «От редакции», открывающей Словарь, – настолько оно принципиально.

То есть теперь и людей, и технику будут эксплуатировать одинаково: посредством буквы у. Доселе технику эксплоатировали через о. Так повелось аж с XIX века, но с небольшим перерывом в XX.

Вкладышный список исправлений так и не сумел зафиксировать замещение буквы о буквой у. Всё-таки буквы меняют в словах не так часто, как ёмкости и резисторы в схемах.

Словарь издадут в конце года, а новые правила – постановлением высоковластных институций – примут несколько раньше, к началу учебного года. Телевизор, согласно «Паспорту» на сорок пятой странице, куплен дедом и молодыми моими родителями 20 октября 1956 года – в самую пору орфографической неопределённости. Я в мамином животе был уже похож на человечка и, по нынешним представлениям, мог воспринимать звуки – возможно слушал передачу «Последние известия», как раз тогда запущенную нашим телевещанием.

Отец в отношении орфографии оставался консерватором: всю жизнь придерживался старорежимного мнения, что технику следует эксплОатировать, как и преподавали ему в молодости. Не знаю, генетически ли мне это передалось или сказалось воспитание, но я и сам всегда полагал, что норма двойная, и до сих пор недоволен, когда исправляет компьютер. Мне бы действительно больше нравилось эксплОатировать технику иначе, чем эксплУатируют меня, человека.

А вот прелесть какая! На странице пятьдесят один – «Памятка для потребителей». Оказывается, купленный телевизор необходимо зарегистрировать и платить за эксплОатацию абонементную плату. Иначе штраф. 100 рублей – за регистрацию не в установленный срок, и 3 рубля – за каждый «месяц просрочки очередного платежа». Не знал такого. И кто же кого эксплуатирует?

Перед глазами картинка памяти: молодой, ещё безбородый отец, эксплОатирующий телевизор посредством паяльника – перед ним развёрнута принципиальная схема.

Но чаще он ударял кулаком (это была исключительно его преференция) по деревянному футляру телевизионного приёмника «Луч». Исчезнувшее изображение мгновенно восстанавливалось.

Но это уже походило на эксплУатацию.

«Двухствольное, бескурковое, центрального боя дробовое охотничье ружьё является индивидуальным оружием для спорта и промысловой охоты», – так говорится в паспорте изделия. Мне нравится этот сухой, лапидарный, избегающий избыточности суровый стиль, легко ставящий на место профана, зато ласкающий слух посвящённому: «Ружьё имеет тройное запирание, осуществляемое поперечным болтом Гринера и запорной планкой Перде…»

Да вот же – тут и ритм, и экспрессия:

«…спуск ударников без удара по капсюлю» –

наоборот, так и слышишь – удар!..

Ладно, я не охотник. Охотником был отец.

«ИжБ – 47» он приобрёл в феврале 48-го, явно с прицелом на весеннюю охоту, и, кажется, я знаю, в каких краях: скорее всего, в устье Шелони; там на берегах реки, впадающей в Ильмень, проживала его тётка по материнской линии, или моя – правда, я ещё не родился – двоюродная бабка, но я всё равно буду, когда доведётся через годы родиться, называть её тётей. С теми краями связаны многие мои детские воспоминания. Отцу на момент покупки ружья было двадцать четыре, мне, соответственно, меньше нуля – минус девять, – о нет, не о прапамяти речь, но всё ж нечаянные представления вне всякого личного опыта в подсознании, если это оно, возникают. Источник ли их или то просто их иллюстрация, но чтобы не отвлекаться от темы, укажу на двенадцатую страницу паспорта ружья: таблица «Какими номерами дроби стрелять разную дичь» действительно пробуждает воображение. В голове явственно рисуется картина биологического разнообразия тогдашнего животного мира. По табличным колонкам в соответствии с номером дроби распределены 32 объекта охоты, от «м. кулика» до «волка». Впрочем, на волка, рысь и козу положено ходить с картечью. А вот, скажем, дробь номер 9 – номер 11 годится, например, против дупеля, гаршнепа, болотной курочки… Вальдшнепа, например, берёт дробь номер 8, тогда как номерам 4 и 5 подходят, например, кроншнеп, фазан и стрепет. Нулевому номеру, первому и второму, соответственно, отвечают сведённые в одну табличную колонку лиса, заяц, дрофа, гусь, глухарь…

В НИИ, где позже работали мои родители, образовалось что-то вроде клуба охотников. За полгода до женитьбы на моей будущей маме отец взял первое место по стендовой стрельбе среди стрелков-охотников института, о чём свидетельствует надпись на призовом томе Пришвина, этаком увесистом фолианте – там стоит печать месткома «п/я» и подпись председателя при этом п/я совета ФК № 23 (институт, иначе говоря, был «почтовым ящиком»). Что такое стендовая стрельба, я знаю, бывал с малолетства «на стенде», то есть отец брал меня на стрельбища в парк Сосновку, там он палил из своего охотничьего ружья по вылетающим из будки тарелочкам, а я собирал гильзы, которые мне – по предпочтению – были дома вместо солдатиков: уж очень хорошо строились и занимали позиции, а чего не хватало у них физически, то дополняло воображение… Мама в свои девяносто лет вспомнила, как отец с друзьями-охотниками уговорил её «выступить за женскую сборную института» – по причине отсутствия таковой, сборную института она изображала в единственном лице. Мама никогда не держала в руках ружья, ей там показали как это делается, дали несколько раз бабахнуть для тренировки («зажмурюсь – бах! – а куда, не вижу») и выпустили стрельнуть по тарелочкам. Какой-то был результат. Во всяком случае, некий тренер будто бы сказал: я готов заниматься с вами. На что отец мой будто бы ответил: это исключено, моя жена уходит в декрет… Тут уже я воскликнул: «Постой, мама, на каком же месяце ты стреляла из охотничьего ружья?» Мама задумалась и как-то засомневалась в деталях. О декрете ли шла тогда речь и когда это было. Жаль, если не так. Во-первых, многое бы во мне объяснило… А вот во-вторых, возможность какая!.. какая возможность была бы себя испытать в модном и востребованном жанре «литературы травмы»!..

«Руководство по пользованию автоматической ручкой из комплекта “Ленинград”» меня привлекло главным образом цифровым штампом перед графой «дата выпуска». Оказывается, мы с этой ручкой практически ровесники – между её выпуском и моим рождением разница пренебрежительно мала: я всего на четыре дня младше. Когда пойду в школу, у меня появится аналогичная, потом другая, потом третья… а эту носил на работу отец, да и дома ею активно пользовался – причём достаточно долго, чтобы я до сих пор её не забыл. Мне казалось, эта отцовская значительно лучше моих собственных. Мои ручки бумагу царапали, его ручка касалась нежно её; мои писали как-то по-детски коряво, тяжело, неуверенно, его ручка – по-взрослому бегло, легко; мои норовили пропускать буквы вопреки моей уверенности, что пишу правильно, его ручка от этого недостатка во многом была избавлена. Заправлялись они тоже по-разному. Ствол его автоматической ручки при заправке удерживался как положено ему вертикально, перо погружалось «в чернила так, чтобы (согласно «Руководству») уровень их (это чернил) полностью закрывал отверстие с пером на косом срезе втулки». Мои ручки не мешали мне их отклонять от вертикального положения вплоть до касания края горловины чернильницы и окунать в чернила с излишним усердием едва ли не до самого дна. Его ручка позволяла «быстро нажать шток и отпустить его. Производить указанные нажимы с кратковременными (1–2 секунды) выдержками». Мои ручки были, в принципе, готовы переносить эти простые воздействия, но при том таили угрозу опрокинуть чернильницу. Кроме того мои ручки зачем-то провоцировали меня вращать у них этот самый шток, что категорически запрещалось «Правилами эксплуатации» из сохранившегося «Руководства» к отцовской точно такой же ручке, героине этого очерка, избавленной владельцем от вращательных манипуляций над её штоком. Мои автоматические ручки производства того же завода «Союз» отказывались придерживаться всей строгости предписаний «Руководства»: перо и втулочка, например, часто пренебрегали вытиранием тряпочкой, после того как так называемый «затылочек» заворачивался на место – в конечном итоге ручки сами себя пачкали, и руки мои, соответственно, были закономерно в чернилах.

В комплект ещё входил автоматический карандаш со сменным графитом, но подруге своей по футляру он значительно уступал в популярности. Его существование омрачала высокая конкурентоспособность бессчётной деревянной родни. Надо сказать, что это партнёрство в комплекте было навязано автоматической ручке не иначе как принудительно; было оно ситуативным. Для моих нужд первоклассника ручку уже покупали одну – с карандашом разведённую.

На титуле документа первой строкой значится: ММП РСФСР ТШПП. С названием республики всё, надеюсь, понятно. А вот ММП – это Министерство местной промышленности, ТШПП – Трест школьно-письменных принадлежностей. Относительную благозвучность названий отрицать не будем, но стоит, наверное, отметить, что до ТШПП был в тридцатые годы Росканцснабсбыт, а это удивительное название (лично мне оно напоминает некое монструозное существо – членистоногого мутанта) могло бы претендовать на лидерство в номинации среди самых непроизносимых. Хотя, возможно, я преувеличиваю проблематичность нцсн и бсб. Но если правда, что с каждым поколением у соотечественников портится дикция, одно из объяснений этому вижу в отсутствии тренировки. То ли дело: «Девочка, где работает твоя мама?» – «Моя мама работает в структуре Росканцснабсбыта». Но это к слову, так, пустяки. Говорю об этом лишь потому, что снова имеем дело с совпадением. Автоматическая ручка была порождена в структуре ТШПП при ММП РСФСР как раз в то самое время, когда это ММП вместе с подчинённым ему ТШПП, предприятие которого породило ручку, отживало свои последние дни. Хрущёв решил заменить министерства территориальными совнаркомами – в плане децентрализации управления экономикой. Страна готовилась к потрясениям. За день до появления на свет нашей героини, автоматической ручки из комплекта «Ленинград», и, соответственно, за пять дней до моего рождения, пленум ЦК КПСС принял по докладу Хрущёва постановление «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством». Собственно, под звездой этого постановления и поспешила изготовиться данная ручка, ознаменовав своим появлением на свет резкое обострение борьбы с ведомственностью, как это тогда называлось, и бюрократизмом. Некоторое время она будет лежать в комплекте с карандашом на складе завода «Союз», Курская ул., 21, потом поступит в продажу по неизвестному адресу и на шестьдесят первый день своего существования приобретётся в личную собственность покупателем (моим отцом), о чём известят дата под магазинной печатью, Проверено качество Ответственный, и закорючка карандашом, стало быть, ответственного лица. А ещё через двадцать три дня ММП – Министерство местной промышленности – в числе других центральных структур управления будет законодательно упразднено. Так что младенческий возраст этой конкретной ручки совпал с кульминационным этапом борьбы за реформу – действительно борьбы, едва не приведшей к свержению Хрущёва уже в 57 году, но обернувшейся разгромом его противников – «антипартийной группировки Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова»… Однако не будем углубляться в подробности.

В дальносрочной перспективе итоги реформы оказались печальными. Через год после смещения Хрущёва, уже при Брежневе, снова восстановили отраслевые министерства, включая ММП. Я был второклассником. Не помню, чтобы управленческие катаклизмы как-то отражались на нас, школьниках. Вроде бы в школьно-пишущих принадлежностях недостатка не было. Вспоминаю, как всем классом собирали посылку для детей Вьетнама, скрывавшихся в джунглях от американской военщины, – тетрадки, пеналы, карандаши, ручки, стирательные резинки… К тому времени я уже сменил несколько автоматических ручек – была у моих, говорю, манера ломаться и теряться… А что касается этой ручки, конкретно отцовской, чей паспорт передо мной, она служила владельцу, не противореча инструкции, образцово надёжно, никуда не пропадая и не ломаясь, чему я удивлялся искренне. Да, это была она. Помню в лицо.

Вообще-то достойный образец филькиной грамоты. Год 1989-й, перестройка. Будто бы «паспорт», так документ себя обозначает. На вид – бяка. Буквы едва различимы – отпечатаны кустарным способом на машинке. По форме – несколько листиков на двух скрепках.

Некий «кооператив» при некоем «производственном государственно-кооперативном объединении». Изделие называется «Машинка швейная ручная МШР-1».

На последней странице от руки написаны телефоны «представительства».

Судя по прилагаемым двум чертежам, отксерокопированным, очевидно, с постороннего источника, это есть миниатюрная дорожная машинка, известная под другим названием, да что теперь вспоминать?.. Ладно, «государственное» тогда легко становилось «кооперативным» и уходило «по кооперативной цене» в прибыль «кооператива». Перестройке длиться ещё и длиться, а слово «кооператив» уже стало синонимом жульничества.

В общем, невзрачный «паспорт» этот сам по себе памятник эпохе.

А что же сама машинка швейная ручная? Это такое маленькое устройство для выполнения простых работ в походных условиях. А ещё можно бирки пришивать в прачечной. Откуда в доме у нас появилась, прочно забыто, но исход её мне памятен. В 91-м, перед женским днём – тогда он ещё был Международным, – пошёл я на Сенную площадь и, по благословлению жены, продал предмет на барахолке. Толкучка была на Сенной грандиозная (мною описана в «Голодном времени»): можно было что угодно на ней купить – от кривого гвоздя до, ей-ей, автомата Калашникова (знай только с кем договариваться…). Сам я здесь регулярно менял сигаретные талоны на продуктовые – у нас в семье никто не курил.

Вот и машинка швейная ручная… А что делать? Деньги были нужны.

Я всё говорю «инструкции», это правильно по отношению к документам из папки – ну разве что с незначительными оговорками. И всё же достойно восхищения жанровое разнообразие определений всех этих единиц нежданной коллекции, без всяких оговорок уже.

Есть в этом своя поэзия, на мой прозаический взгляд.

«ПРАВИЛА пользования сумочками из бестканевой плёнки»

«ГАРАНТИЙНЫЙ ЯРЛЫК. Сапожки девичьи с утеплённой стелькой»

«ПАМЯТКА по уходу за кофейником алюминиевым полированным с гейзером»

«ОБЪЯСНЕНИЯ к набору головоломок»

«НАСТАВЛЕНИЕ к охотничьему бездымному пороху “Сокол”»

«ИНСТРУКЦИЯ по пользованию в быту алюминиевыми полированными кастрюлями»

«Часы-будильник. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ»

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. Универсальная кухонная машина»

«ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ по пользованию снаряжением пловца-ныряльщика»

«ПАСПОРТ велосипеда»

«ТАЛОН ПАСПОРТА велосипеда»

«ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ на огнетушитель порошковый типа ОП-1 “Спутник”» [Тёзка, к слову сказать, велосипеда.]

«РУКОВОДСТВО к пользованию механическим карандашом комплекта “Ленинград”»

«РУКОВОДСТВО К СТИРКЕ»

«Ингалятор карманный пластмассовый. ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ»

«УКАЗАНИЯ по обработке фотографической бумаги “Бромпортрет”»

«Электронасос бытовой “Малыш”. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»

«СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ карбофоса – средства для уничтожения бытовых насекомых в жилых помещениях»

«ЭТИКЕТКА. Термометр сувенирный “Крокодильчик”»

Только не надо думать, что «Этикетка» здесь – это этикетка в нашем обычном понимании, тут заглавие – ЭТИКЕТКА, так обозначен изготовителями «Крокодильчика» листок, по сути, талон с перечнем характеристик этого «Крокодильчика» и условий его эксплуатации.

А ещё интересно, что у каждого подобного талона, у каждого вкладыша (со списком опечаток, например, или иного какого), не говоря уже о многостраничных инструкциях и описаниях, самое последнее, что различить можно, – мелко набранное «Зак.» и какие-то цифры. Это номер заказа, допущенного цензурой, которая называлась Горлит. Свидетельство, что инстанция пропустила. Любой текст, предназначенный для распространения, перед отправкой в набор должен был пройти проверку в Горлите. Даже гарантийный талон на часы «Победа»!

Это вам не самиздат какой-нибудь!

В иной инструкции деловой стиль резко возвышается до лозунга, близкого по духу партийным призывам своего времени, – об этом сигнализирует восклицательный знак. «РАБОТАЯ ТРЯПКОДЕРЖАТЕЛЕМ, ВЫ ОБЛЕГЧАЕТЕ ТРУД ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЯ!»

Отметим сакраментальное слово ТРУД, характерное именно для партийных лозунгов.

Там же:

«Тряпкодержатель удобен при мытье автомашин, колясок и других видов личного транспорта!»

Нет ни тряпкодержателя, ни шахматных часов, ни электрического проигрывателя, похожего на патефон. Ни носового зажима из комплекта пловца-ныряльщика.

Лишь печатные тени покоятся в папке – бедном Элизиуме ушедших вещей.

2

Эксцесс

Рассказ декламатора

Вот и думаю теперь: а может, я правда великий актёр – масштаба Сары Бернар и Мочалова, или меня просто заклинило, заклинило, и это признак непрофессионализма?

А заклинило меня на улице Некрасова, напротив Некрасовского рынка, который сейчас опять Мальцевский, в Некрасовском саду, у ног самого Некрасова.

Была дата. Со дня ли рождения или смерти, я и сам не знал точно, когда соглашался. Подрядился за скромное вознаграждение прочитать что-нибудь из классика задушевное. Я и на Деда Мороза при иных обстоятельствах и для иного зрителя всегда соглашаюсь с радостью. Вот и до благословенных ёлок оставалось тогда менее трёх недель. Правда, про эту зиму с начала осени говорили так: зимы не будет – и первые зимние дни не обещали ни морозов, ни снега.

Пришёл я пораньше, с тем чтобы хватило времени привести широту своего сознания в соответствие с погодой и настроением. Как того требует великая традиция русской школы актёрского мастерства. А если кто скажет, что великая традиция русской школы актёрского мастерства не требует этого, я спорить не буду, только назову святые имена, говорящие за себя, и сошлюсь на личный опыт, а более на чутьё: вам же, начинающие актёры, Фортинбраса я бы рекомендовал играть исключительно на трезвую голову, а если вы готовитесь предъявиться публике в образе Мармеладова или продекламировать энергозатратное стихотворение Некрасова «Похороны», всё зависит от вас – некоторым чуть-чуть не помешало бы, но только чуть-чуть.

У входа в сад встретил Викторию, администратора, это она меня пригласила на мероприятие у памятника. Вика мне дала бейджик участника некрасовской конференции и позвала после церемонии на фуршет, хотя я никакого отношения к литературоведам не имел, не участвовал в их вчерашних и сегодняшних семинарах и всё, что собирался сделать, – прочесть у памятника стихотворение «Похороны», отвечающее пожеланиям приглашающей стороны. С этими трогательными стихами я выступал уже раз двести, возможно, пятьсот, возможно, тысячу. Просто один из моих номеров. Как бы концертных.

Сказал Вике «скоро приду» и поспешил вдоль по улице Некрасова в сторону Литейного, чтобы найти искомое. К сожалению, рюмочных поблизости не было, а хотелось попроще. Формату потребления с минимальными моими потребностями навороченные бары здесь отвечали неидеально. Поначалу я их игнорировал, а когда подумал, что такими темпами добегу до гранитной головы Маяковского, велел себе тормознуть; случилось это на углу Некрасова и Радищева. Зашёл.

Не совсем то, но выбирать некогда.

Там уже трое этих сидели, узнал их по бейджикам, повешенным на шею. А они по тому же признаку узнали меня: увидели сразу, что свой. Один из них, с длинной седой бородой, пригласил жестом руки подсесть; у них графинчик стоял на столе, лежали бутерброды на блюдечках. До фуршета дотерпеть сил у них не было; я их понимаю. Взял себе у стойки нелепые восемьдесят, подсел к ним, представился. Почему «нелепые»? Потому что нелепые. Потому что ни то ни сё. И это называется «двойная»? Если одинарная меньше пятидесяти, это то же самое, что вообще ничего. А два раза этого ничего – и не пятьдесят, и не сто в итоге, а какие-то нелепые восемьдесят. В этом отношении я принципиальный антизападник.

Литературоведы, узнав, что я актёр и что намерен прочесть на их торжественном мероприятии стихотворение «Похороны», очень обрадовались и похвалили меня за выбор, правда, один сначала засомневался, правильно ли читать про похороны, если тут день рождения, но я ответил ему, что, во-первых, спасибо, я и не знал, что он родился, знал, что родился и умер зимой, но не помнил, что сначала – умер или родился, а во-вторых, какая разница – не самого же Некрасова хоронят в его «Похоронах», там ведь погребают самоубийцу, чужака, застрелившего себя из ружья на чужой сторонушке, – так? – и те двое меня поддержали, сказали, что да, всё так, это очень некрасовское стихотворение, одно из лучших, и что, конечно, уместнее будет про это, чем про Музу, которую бьют кнутом.

На самом деле, когда я пришёл, они говорили о Хармсе. Вспоминали «Случаи», вернее, как я понял из дальнейшего разговора, один случай – известный под названием «Вываливающиеся старухи». Там старухи, как всем, конечно, известно, выпадали из окон от чрезмерного любопытства одна за другой; седобородый утверждал, что этот дом должен быть где-то поблизости, потому что в тексте упомянут Мальцевский рынок. Сомневающийся опять засомневался: а не Сенной ли? Ему его же коллеги говорили: «Мальцевский», – а он, даром что некрасовед, упрямился: «Говорю вам, Сенной!» Тут уже я не выдержал: «Конечно, Мальцевский», – и прочёл им этот короткий «случай» наизусть, менее семидесяти слов в общей сложности, а я когда-то играл моноспектакль по Хармсу. Финал там такой: «Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль». Литературоведы ещё больше обрадовались знакомству со мной, тут-то мы вместе и выпили, а который был в квадратных очках, сказал, что в отношении слепого этот «случай» вполне правдоподобен – действительно могли подарить какому-нибудь нищему слепому вязаную шаль, что должно было бы запомниться обитателям и посетителям рынка, а до Хармса, жившего неподалёку, на улице Маяковского, просто дошёл слух. Отсюда и безличное «говорят», отражающее реальный бытовой случай, зафиксированный Хармсом: о том действительно говорили. Седобородый согласился, подтвердив, что по воспоминаниям современников Мальцевский рынок просто кишел карманниками и нищими. Некрасоведы стали фантазировать. Один предположил, что потомок того нищего, сам уже дед, мог бы и сейчас жить в каком-нибудь из этих домов, и вот было бы здорово, если бы у него сохранилась та вязаная шаль, да пусть хотя бы остатки её, недоеденные молью («вот бы пригласить его на нашу конференцию по Некрасову!»). Другой предположил, что раз потомок живёт в квартире, принадлежащей тому слепцу, значит, тот нищий слепец был не просто нищ и слеп, но сильно отличался от прочих нищих. А не работал ли он в НКВД? Тут они все ухватились за эту идею. Получить в дар ценную вещь – молоток, мухобойку, вязаную шаль – у него было возможностей больше, чем у других, потому что этот слепой не стоял у входа, как все, а постоянно бродил вдоль прилавков, к этому его обязывала служба: он смотрел, нет ли здесь японских шпионов. Так он не был слепым, он только прикидывался!.. Он был мнимослепым!.. Договорились до того, что и вязаная шаль была неспроста – тайным знаком была, вещественным паролем… А слепой, мнимый он или не мнимый, сам был шпионом. Английским.

«Постойте, – воскликнул я, – но раз шаль существовала в реальности и этот человек тоже, почему мы решили, что нереальна история с выпадающими из окон старухами? Не случилось ли здесь…»

«Коллективного самоубийства? – подхватил седобородый. – А что? Может быть!»

«Ну ладно!.. Чтобы выпрыгнули из окна одна за другой сразу шесть старух?» – недоверчиво спросил сомневающийся.

«Почему бы и нет?»

«Но для этого необходимо изучить милицейские архивы. Боюсь, это технически невыполнимо».

«Игра стоит свеч, – сказал в квадратных очках. – Если всё окажется правдой, это будет означать, что мы вообще не так понимаем Хармса».

«Да уж, – сказал седобородый, – всё, что мы считали абсурдом, окажется правдой».

«И наоборот», – сказал в квадратных очках.

Мне было интересно, как относился Хармс к Некрасову. «Так же, как Некрасов к Хармсу», – сказал в квадратных очках. «То есть никак», – пояснил мне сомневающийся, как если бы я был тупым и не понял, что сказал мне в квадратных очках. Это восхитительно, литературовед, не знающий хрестоматийного Хармса, будет меня учить, родился или умер Некрасов и были ли они современники с Хармсом!.. «В лучшем случае с иронией», – почтительно добавил седобородый.

В целом мне показалось, что специалисты по Некрасову знатоками Хармса были поверхностными.

С Даниила Ивановича они перепрыгнули на Самуила Яковлевича – вспомнили, что улица Некрасова прежде называлась улица Бассейная, и закономерно перешли к личности Человека Рассеянного с улицы Бассейной, но мне уже было не до маршаковских мотивов, я сказал: «Мне пора». Литературоведы, похоже, нацеливались сразу на фуршет и собирались прогулять сходбище с возложением, но теперь им было неловко не послушать, как я буду читать «Похороны» у памятника Некрасову, и они обещали прийти, хотя я и не приглашал их вовсе.

Я немного опаздывал, пришлось поспешить – 80 г доза смешная, но слишком быстрому шагу способствует плохо. Я запыхался.

Церемония уже началась.

Народу было человек двадцать пять – тридцать, на мой взгляд, порядком: кроме участников некрасовской конференции да ещё нескольких бабушек от себя, было сколько-то от районной администрации – мероприятие явно шло в зачёт не по одному ведомственному направлению. Цветы уже у ног поэта лежали, их до меня возложили, перед речами.

Когда я подошёл, выступала чиновница в зимнем шерстяном берете и долгополом сером пальто; она говорила о том, как ценят Некрасова в этом поистине некрасовском районе города. За плечом её стоял ведущий в куртке и красном галстуке, кричащем об отсутствии шарфа. Вика меня сразу увидела, она подошла к ведущему, что-то ему сказала, он метнул взгляд в мою сторону, и мы друг другу кивнули. Теперь я мог спокойно ожидать своей очереди.

Всё как обычно – микрофон, слово такому-то, слово другому. Бронзовый Некрасов к улице Некрасова стоял боком – почему-то он глядел на Греческий проспект, а не на улицу своего имени. Голые деревья торчали на расстоянии друг от друга – зимой это место мало похоже на сад. Было зябко, хотя и выше нуля, и мне подумалось, что мы пришли сюда, чтобы разделить с памятником его одиночество и неуют.

Чтобы не заскучать, я свой не слишком крепкий организм стал поощрять благодарственными мыслями: при зябкости такой и при такой продолжительности мероприятия мне самому становилось радостно, насколько же он все-таки прав, когда не таит в себе желание выпить.

Наконец, ведущий объявил меня, причём в очень лестных для меня выражениях. Я подошёл к микрофону.

Когда случается читать эти «Похороны», ничего лишнего не говорю – никаких там предисловий, никакой отсебятины. Только название: «Похороны». А дальше – текст. В этот раз – не назвал автора даже. А зачем? Кто автор, поди, сами догадаться способны, чай, не Пушкина чествуем и не Маяковскому памятник.

Я могу эти «Похороны» читать хоть с конца до начала, хоть с середины в оба конца чересполосицей. Как угодно могу. Я столько раз читал эти «Похороны», что мне кажется, они будут последнее, что я в этой жизни забуду, – уж во всяком случае, после таблицы умножения, впади я в маразм. Без разницы – с выражением ли, отработанным до автоматизма, или импровизируя по части эмоций, я могу, тормоша покорную мне аудиторию, менять в любых пределах яркость декламации этих душераздирающих «Похорон» и при этом думать о чём-нибудь своём, об отвлечённом.

Порой мне самому кажется, что это не я декламирую, а оно само произносится мною, как если бы я непроизвольно чесал себя за ухом, занятый своими проблемами, и даже не замечал этого.

Читаю медленно, не торопясь. На всё у меня уходит 5 минут 40 секунд.

- Меж высоких хлебов затерялося

- Небогатое наше село.

Сегодня я позволил себе похулиганить – на этих, начальных словах обвёл рукой перед собой пространство «небогатого нашего села» – от серой громады в стиле модерн на улице Некрасова до казённого здания на Греческом проспекте; публика заулыбалась, а я теперь думаю, не потому ли меня дальше торкнуло, что я вот так невзначай обозначил личную причастность к событию?

- Горе горькое…

Вот!

- …по́ свету шлялося…

Вот же, вот – внимание!

- И на нас невзначай набрело.

Там, строкой выше, ударение со сдвигом – на предлог по, а тут лексическое – на нас, разумеется. Горе горькое набрело… На нас так на нас – я всегда это проскакиваю легко, но вообще-то есть проблемка с пониманием текста. То есть как это – «и на нас невзначай набрело»? А без этого, что ли, мы и горя не знали? В нашем-то селе? Ну, придёт чужачок, ну, застрелится, как сейчас расскажу, – и это для нашего села Горюхина, или как там его, будет самое горькое горе? То-то мы без горя жили?

Всегда странным казалось. Но прежде эту странность я и воспринимал как некую данность. А тут задалось во мне это всё не вопросами – ощущением, и ответилось на то же ощущением, что готов я поверить в непомерную горечь того горького горя. Нет, как актёр – я и так верил; как актёр я во что угодно способен поверить, иначе зрителя не убедишь, но сейчас во мне кто-то помимо актёра готов был поверить – знаете ли, за спиной Станиславского – в то, что давеча я ещё считал преувеличением. И это для меня стало новостью.

Короче, я всего им четыре первых строки прочёл, а уже отметил краем сознания – как-то не так у меня на душе: не задалось оно с настроением как-то…

Позже, обдумывая природу моего эксцесса, из всех возможных причин я менее всего грешил на заблаговременно принятое. Не первый раз и не последний – и мне ли не знать своей персональной профессиональной нормы? Другое дело, вышеупомянутый широкий жест рукой касательно «небогатого нашего села», этот мах при всей его ироничности, в самом деле, мог мне триггером быть, переключателем самосознания – на личностное восприятие вот всего того и всего этого… А главная причина, полагаю сейчас, это зябкость была. Было зябко. Не морозно, не холодно – зябко. Петербуржская наша зябкость, когда ошибиться одеждой легко, и мурашки бегут не по коже уже – по душе.

А тут ещё надо было «ой» сказать.

Теперь шла рискованная строка с восклицанием «ой» – способным вызвать комический эффект, если произнести не с тем чувством. Помню, как десятиклассники захихикали, когда услышали из моих уст:

- Ой, беда приключилася страшная!

С тех пор я это «ой» стал растягивать – ооооооой – скрипучим, как спросонья, голосом, словно мне в этот момент начинало вспоминаться что-то, о чём страшно не хотелось мне вспоминать. Это работало. И я как актёр, конечно, всегда верил в эту беду, сообщая о ней с подобающей интонацией, но сейчас, здесь и сейчас, на этом месте, произнося это скрипучее ооооооой, к своему, может быть, ещё не ужасу, но изумлению, я опять почувствовал в себе помимо актёра кого-то, кто слушал и слышал, как прежде я не умел, нечто жуткое, роковое – растворённое в здешнем воздухе и вместе с тем пугающе тяжёлое. Беда была непомерной.

- Мы такой не знавали вовек…

И опять же, слова ничего не объясняли, наоборот, утаивали. Что-то непомерно страшное, причастное к ним, к словам, не раскрывалось ими, а, напротив, скрывалось – по крайней мере, для меня, всегда считавшего преувеличением «горе горькое» вот из-за этого:

- Как у нас – голова бесшабашная —

- Застрелился чужой человек!

У меня соседка, сорок два года, повесилась. На лестнице здоровались. Знал, как зовут. А это знание посильнее будет, чем у некрасовских селян об их «чужом человеке». Повесилась – мало хорошего. Я ей не судья. Приходил её брат, спрашивал, не надо ли книги. Она книги читала, у неё были. Я взял две. Из вежливости. А может, и не из вежливости – хорошие книги. Я книгами не пренебрегаю. Даже сегодня. А может, не брат.

Скажем ли мы, дорогие жильцы нашего дома, об этой беде: «Мы такой не знавали вовек»? Нет, конечно. Много бед на свете. И у всех болячки свои. А у тех дети в младенчестве умирали. Голод случался. Да мало ли что… А тут «горе горькое… на нас… набрело» – «застрелился чужой человек». Чужой!

Или я не понимаю чего-то? Пришёл кто-то чужой, застрелился, и хуже того ничего мы не можем представить?

Далее – что называем социалкой:

- Суд приехал… допросы…

И вдруг словечко:

- – тошнехонько!

И опять социалка:

- Догадались деньжонок собрать:

- Осмотрел его лекарь

И опять словечко:

- скорехонько

– вот на этой авангардной рифме во мне и проклюнулось. По-настоящему. Чувствую, ноги стали дрожать – прямо в коленях.

- И велел где-нибудь закопать.

Это лекарь, значит, велел. А у самого – ком к горлу.

- И пришлось нам нежданно-негаданно

- Хоронить молодого стрелка,

- Без церковного пенья, без ладана,

- Без всего, чем могила крепка…

Читаю, а у самого голос дрожит. Только этого не хватало, думаю. Э, думаю, не переигрывай… То есть как «думаю»? А значит, так думаю, что моё ещё одно я себя обнаруживает, готовое на меня со стороны воздействовать. Это я-со-стороны моё мне говорит: «С ума сошёл? А ну-ка, хорош переигрывать!» А я бы и рад, так оно само так получается – про «солнышко знойное», про лицо его «непробудно-спокойное»… про то, как в гробу он лежал под лучами-то солнышка знойного этого…

- Да высокая рожь колыхалася,

- Да пестрели в долине цветы…

И ещё меня пугало, что это только началом было, я знал – вся жуть впереди. Пташка сядет на гроб, вот прямо сейчас, а потом мы все заплачем, завоем вместе с детками, а потом вопросы, вопросы пойдут безответные… Вот и птичка:

- Птичка божья на гроб опускалася

- И, чирикнув, летела в кусты.

Жуть, а не птичка! Меня уже трясёт не по-детски, а моё я-со-стороны, эта хрень выручалистая, мне установку даёт: «Спокойно! Спокойно! Спокойно!» – и на воробьёв отвлекает, и про урну напоминает, которую на углу видел, а ворона из неё, помню ли я, обёртки жирные вытаскивала и по саду разбрасывала? А птичка божия голубь и сейчас, поди, на голове Некрасова сидит, подними-ка голову – весь памятник голубями обосран. Умеет оно, моё я-со-стороны, одномоментно всякую херню в точечном заряде сосредотачивать и стремительно разряжать его в моем подсознании ради моего же спасения. Или в сознании. Какая разница. Но не всегда. Не всегда получается. Забудь про птичку! Птичку проехали.

- Поглядим: что ребят набирается!

- Покрестились и подняли вой…

Вот оно. Вот оно. Чувствую, уже сам завыть готов – так оно меня забирает, и лишь утроением напряжения воли едва себя сдерживаю, чтобы не взвыть…

- Мать о сыне рекой разливается…

А я сдерживаюсь. Из последних сил.

- Плачет муж по жене молодой…

Здесь не о конкретном случае, а вообще – как примеры того, как бывает: здесь про то, что им плакать судьбой велено… И то верно:

- Как не плакать им? Диво велико ли?

- Своему-то свои хороши!

Ну, можно ли такое на человеческий язык перевести? «Своему-то свои хороши…» Это покойнику своему – хороши, в общем случае – когда взрослые плачут, сами.

- А по ком ребятишки захныкали,

- Тот, наверно, был доброй души!

«Доброй души» у меня произнеслось высоким, срывающимся, почти не моим голосом. Слёзы навернулись на глазах, нет, так лучше: кожею щёк ощутил их – бегут, что у тех ребятишек, но про то, как он успокоился «под большими плакучими ивами», я всё же сумел прочесть более-менее сдержанным голосом, хотя и дрожащим, сумел хоть как-то взять себя в руки, да только потом вопросы пошли те самые, и тут меня ещё сильней затрясло.

- Что тебя доконало, сердешного?

- Ты за что свою душу сгубил?

Я-со-стороны моё здравомыслящее, лучше меня самого меня знающее, поторопилось отвлечь меня Хармсом. Даниил Иванович, палочка ты моя выручалочка… Я-со-стороны, предохранитель мой и хранитель, хорош, говорит мне, страдать, тем более из-за одного какого-то суицидника, а как тебе шесть глупых старух, целых шесть безвестных старух прыг, прыг из окон? Где-то здесь, где-то неподалёку… Ась? На улице Маяковского, где Хармс жил?.. Ну, не знаю, не знаю… Взгляд, мутный от влаги, устремил я, обернувшись через левое плечо, на Мальцевский рынок, недавно Некрасовский, предощущая спасительную коррекцию Хармсом, только Мальцевский рынок заслонял дом – Евангелической женской больницы корпус жилой… А вдруг из окна кто-нибудь выпадет?.. Строй переживаний моих уже было переключиться в другой регистр приготовился, более подобающий обстоятельствам выступления, как тут в моей актёрской практике впервые случилось вторичное расслоение: ещё один мой двойник обнаружился – я-со-стороны-другое. «Плачь, – оно мне велело, – плачь, если хочется, плачь!» А мне-то как раз не хотелось. По уму-то… совсем не хотелось… А по состоянию души… Ох…

- Ты захожий, ты роду нездешнего…

«Захожий»! Господи… Слово-то какое… Все мы на этой земле захожие…

- Но ты нашу сторонку любил…

Сторонку любил… Нашу сторонку любил… Жалость я такую почувствовал… ко всему на нашей сторонке… ко всему на земле этой сущему… и к не совсем сущему тоже… и к тому застрелившемуся… и к тем глупым старухам… шестерым… из окна вывалившимся… вследствие чрезмерного любопытства… до которых нет никому из нас горя… и к самому Хармсу, к Даниилу Ивановичу… сгинувшему в тюремной больнице блокадным дистрофиком… и к Некрасову, к Николаю Алексеевичу… как он умирал тяжело… пиша «Последние песни»… и ко всем, кого обыграл он в карты… греша… греша и пиша… и к памятнику, под которым стою, обосранному голубями… и к этим, что стоят и слушают мои… то есть его, «Похороны»… к этим, на которых смотреть не решаюсь… такой эксцесс… но знаю, что как минимум каждый четвёртый, так же, как я, плачет, плачет почти что навзрыд, ибо мне хорошо известна мощь моего актёрского дара!

- Только минут морозы упорные

- И весенних гостей налетит…

Опять, опять о птицах. О грачах, наверное… Я и обращался к вершинам деревьев… Но всё же скользнул взглядом по публике… Трое из бара стояли… мгновения мне хватило запечатлеть их в памяти… У седобородого борода сдвинулась набок, в квадратных очках с открытым ртом меня слушал, а сомневающийся… тот просто – глазам и ушам не верил…

- «Чу! – кричат наши детки проворные. —

- Прошлогодний охотник палит!»

Про гром, кому не понятно, – детям он напоминал о роковом выстреле.

- Ты ласкал их, гостинцу им нашивал,

- Ты на спрос отвечать не скучал.

- У тебя порошку я попрашивал,

- И всегда ты нескупо давал.

И про порошок – рискованно. Мне самому детям – в смысле десятиклассникам – приходилось объяснять, что порошок здесь не то, о чём они подумали, а уменьшительное от «пороха»; дети не верили, смеялись… А чего смеяться-то? Он же охотник. Чего смешного? Он и застрелился с помощью порошка этого…

А как хорошо, как задушевно – со звукописью: «У тебя порошку я попрашивал…»

- Почивай же, дружок! Память вечная!

- Не жива ль твоя бедная мать?

Всё! Глаза, не стесняясь, рукавом вытер (носового платка у меня при себе не было).

- Или, может, зазноба сердечная

- Будет таять, дружка поджидать?

Сказал:

– Простите.

И замолчал. Не мог больше, не мог.

Все молчали. И мне даже показалось (показалось только), что на улице Некрасова остановился транспорт.

Нельзя было долго молчать. Не минута же это молчания.

Я собрался. Мне так показалось. Я собрался продолжить. И тут же услышал тихий, жалобный вой.

Это я подвывал детишкам у гроба незнакомого самоубийцы.

И взрослым – убитым горем бабам и мужикам.

Горе было – ничьё персонально, не чьё-нибудь личное и точно уже – не моё. Но я понимал его – не мозгами – душой. Это было чистейшее, дистиллированное горе, ничем не замутнённое, как боль червяка, насаженного на крючок. Оно было чужим, чужим и всеобщим, ничьим и моим, горе горькое, абсолютное горе, оно пришло.

Ноги меня не держали – согнулись в коленях. Я пустился на землю, на холодный грунт. Схватив голову руками, раскачивался и выл. Моё я-со-стороны-третье мне кричало во мне, что не надо стесняться, поздно крепиться, делай что хочешь – вой и рыдай, вой и рыдай.

А другое моё я-со-стороны-не-знаю-какое-по-счету тихо вздыхало: ну вот… «скорую» вызовут… или милицию.

Но встал я не поэтому. Силы меня покинувшие, внезапно – совершенно внезапно вернулись. Я вскочил на ноги и только сейчас понял, что в эту минуту слабости не переставал декламировать. Что они поняли сквозь мои завывания и рыдания, трудно сказать, но по тексту должно было быть это:

- Мы дойдём, повестим твою милую:

- Может быть, и приедет любя,

- И поплачет она над могилою,

- И расскажем мы ей про тебя.

Сейчас, когда я снова стоял на ногах, голосу моему возвращалась твёрдость. Я снова овладевал собою. Да, я спешил – теперь без пауз, – лишь бы скорее, скорее всё это кончилось:

- Почивай себе с миром, с любовию!

- Почивай! Бог тебе судия,

- Что обрызгал ты грешною кровию

- Неповинные наши поля!

- Кто дознает, какою кручиною

- Надрывалося сердце твоё

- Перед вольной твоею кончиною,

- Перед тем, как спустил ты ружьё?..

Там было ещё восемь строк, но я не стал дочитывать. Хватит. Отошёл от микрофона, обогнул зрителей, встал сбоку от них по левую сторону. На них не смотрел, и они на меня, кажется, тоже. Аплодисментов не было.

– Друзья, – сказал ведущий, подойдя к микрофону, – трудно продолжать после такого выступления… но я должен пригласить… директора… музея…

Директор музея тоже начала с того, что трудно говорить после такого проникновенного выступления, но я уже её не слушал. Отступил назад, спиной, спиной и в сторону. Повернулся и, обойдя их всех со спины, пошел скорёхонько по саду – к выходу на улицу Некрасова. Мне казалось, я ухожу по-английски. Не совсем так: я уже выходил из Некрасовского сада, когда меня окликнула Виктория. Оглянулся. Она торопилась ко мне.

– Куда же вы? А это? – Протянула конверт.

Я быстро сложил его пополам и засунул в карман куртки.

– Знаете, – сказала Вика, – я потрясена… Никогда не слышала, чтобы…

Мне захотелось как-нибудь соврать, сказать, что у меня был трудный день, умерла любимая тёща, завтра усыплять собаку… Но вместо этого сказал:

– Ненавижу, – и повторил, – ненавижу, ненавижу Некрасова.

Вика хотела, наверное, возразить, а может, согласиться – не знаю.

– Пять тысяч, – сказала она, – пять тысяч шли за гробом поэта.

Я молчал. Она напомнила про фуршет.

Повернулся и пошёл прочь. Какой фуршет? Какой, к чёрту, фуршет? Один! И только один.

Сам и один – за всех отпетых и неотпетых.

Братья Коньковы

Сергею Коровину —

с грустной улыбкой

Когда вышел роман братьев Коньковых с причудливым названием «Рудокоп прислал поздравление», старшему брату Конькову исполнилось уже тридцать пять, а младшему брату Конькову – тридцать три года. У старшего брата Конькова было (и есть) имя Денис, Денис Александрович, а младшего брата зовут (и звали) Антон – Антон, соответственно, Александрович Коньков, но по именам (не говоря уже об отчествах) братья Коньковы известны только в самых узких, почти семейных кругах, а в обычных узких кругах их так называют: братья Коньковы.

«Братья Коньковы» – это бренд. Или просто – «бр. Коньковы»; это когда они попадают в обзорные перечисления, например: «…Иванов, Кувалдин, бр. Коньковы, Жуковский…»

Братьям Коньковым решительно повезло. Господь наделил их талантом. Более того: сколько бы ни говорили у нас, что нет у нас литературы, и сколько бы ни писали у нас, что у нас перестают издавать художественное, оба романа братьев Коньковых («Рудокоп…» – второй) вышли в престижном столичном издательстве.

Но и этого мало. Сколько бы у нас ни сокрушались, что умерла критика, оба романа братьев Коньковых были замечены и отмечены. Правда, замечены и отмечены, опять же, в узких кругах, но не настолько всё-таки узких, чтобы к лицу было братьям Коньковым жаловаться на игнорирование. Как-то сразу про братьев Коньковых решили, что попали в обойму… Иванов, Кувалдин, бр. Коньковы, Жуковский…

Строгий критик Юрий Кисловодский, один из немногих, кто подавал ещё голос по отдельным эксцессам родимой словесности, похвалил уже первый роман братьев Коньковых. От Кисловодского ждать были готовы, скорее, другого: у него репутация грозного правдолюбца, склонного к поножовщине, он никого не щадит, и надо же, понравился ему их первый роман – критик отмечал стилистику, образность, остроумие, смелость. Он был первый, кто компетентно писал о братьях Коньковых, да и последний почти (если исключить простые обзоры) – не потому что сказать о братьях Коньковых нечего было другим, а потому что других уже не находилось: литературная критика, как ни крутите, господа, действительно сходила на нет.

Второй роман братьев Коньковых Кисловодский тоже хвалил, но сдержанно, своеобразно. Читатели его статьи, стремительно распространённой по социальным сетям (назвать её рецензией было бы, пожалуй, неверно), могли заключить, что критик с прозаиками на короткой ноге и что дружат они едва ль не домами и что именно поэтому он не может скрывать правду: бр. Коньковы – не гении, и никогда ими не будут.

Кисловодский и братья Коньковы в самом деле приятельствовали. Познакомились они после публикации дебютного романа братьев Коньковых, за три года до «Рудокопа», причём сближению, помимо взаимного признания, способствовало то удивительное обстоятельство, что Кисловодский и Коньков-старший живут на одной улице. У Кисловодского дом номер три, а у Конькова-старшего – тридцать четыре. Прямо напротив дома старшего Конькова ирландский паб, закрывающийся в два ночи, там (ещё до формального знакомства – состоявшего в реальности из двух полузнакомств) критик и братья-соавторы могли сидеть за соседними столиками. Первым телефонным полузнакомством (старший Коньков) история отношений обязана лично Кисловодскому: позвонил он; второе полузнакомство (младший Коньков) было очным. Кисловодский не однажды принимал обоих Коньковых у себя в захламленной квартире, где они втроём пили холодную водку у него на кухне, заедая чем-нибудь нехитрым и беседуя обо всём на свете. Бывал Кисловодский и у старшего из Коньковых, но мимоходом (без водки) – Коньков-старший жил в двухкомнатной квартире с женой (беременной на момент первой встречи), двухлетним сыном и тёщей, увлечённой чем-то тибетским. Коньков-младший обитал в другой части города, Кисловодский у него не бывал, но знал, что у младшего брата двойня, а жена работает менеджером по обучению в аутсорсинговой компании и что есть у него кот-любимец, фотографии которого Коньков-младший, не боясь комментариев продвинутых блогеров, регулярно вывешивает в интернете.

Феномен братьев Коньковых интересовал Кисловодского. Хотел бы он знать, как братья пишут – вместе или порознь; как делят обязанности, кто из них генератор идей; как им, наконец, удается обходить бытовые препятствия. Здесь не было тайны, но сколько бы ни употребляли братья Коньковы красивое слово «резонанс», вразумительно рассказать о своей творческой кухне они способностей не имели – похоже, никаких правил на этот счёт у них не было и работалось им как работалось. Одно можно сказать – братья Коньковы встречались почти каждый день, по крайней мере, когда им писалось. Но вот что не понимал Кисловодский: ни у старшего, ни у младшего брата не было письменного стола; конечно, современные компьютерные технологии позволяют обходиться не только без письменного стола, но и вообще без бумаги, но всё равно Кисловодский не понимал этого – как это быть писателем и не иметь письменного стола, тем более, если вы сочиняете в соавторстве, да ещё ежедневно встречаясь. Наличие или отсутствие письменного стола – фактор отнюдь не технический. Это аспект авторского самоуважения. Покажи мне твой письменный стол, и я скажу тебе, какой ты писатель.

У самого Кисловодского письменный стол был, хотя и был вечно завален бумагой, всякими тетрадями, журналами, книгами, так что работать за ним было физически невозможно. Кисловодский, когда ему требовалось воспользоваться чем-нибудь потерянным, был готов скорее смириться с исчезновением важных бумаг, чем потревожить культурный слой, их погребающий, – он никогда не разгребал эту кучу, потому что прекрасно понимал всю бесперспективность поисков. Но культурный слой на столе был в самом деле культурным. А стол – письменным. И пускай за письменным столом он не работал, а работал на кухне, за обеденным, письменный стол у него стоял – был, стоял, был письменный стол у него в комнате!

Алевтина Михайловна, когда у него ночевала, бралась иногда наводить в квартире порядок, но только не на письменном столе: письменный стол был неприкосновенным.

Братья Коньковы знавали Алевтину Михайловну по застолью – на кухне; раз или два она участвовала. Рюмку-другую выпить могла, но не более. В её присутствии Кисловодский становился циничным и особенно разговорчивым, но разговор о литературе уже не клеился, шутки его грубели, что, впрочем, она переносила невозмутимо и даже показывала глазами кому-нибудь из братьев Коньковых: «Пусть» – если тот решался Кисловодского урезонивать. Но когда доходило совсем уж до крайности, Алевтина Михайловна закатывала глаза, тяжело вздыхала и с лукавым укором произносила: «Ну ты и циклопище!» – на лице хозяина квартиры застывала плотоядная улыбка, и они глядели друг на друга влюблёнными глазами: она – двумя глазами, а он – одним (он был одноглазым); братья Коньковы понимали, что пора по домам.

Левого глаза Кисловодский лишился в детстве – бросали в костёр патроны, найденные на полях боёв. По другой, менее правдоподобной версии, он потерял глаз в жестокой схватке с каким-то вепрем, спущенным на него директором зоопарка, у которого он будто бы увел женщину. Похоже, молодость Кисловодского действительно была буйной. С возрастом он всё больше опасался глазных болезней: катаракты, ещё более – глаукомы, тем более что был у него диабет, потомственный, но не запущенный. Он себя не считал алкоголиком, но выпивал охотно – он считал, что это не мешает его работе, – куда важнее было следить за глазом. К моменту выхода первого романа братьев Коньковых он уже перессорился со всеми прежними собутыльниками, большинство из которых были писателями. Он был значительно старше братьев Коньковых – старше старшего на двадцать лет. Несмотря на возраст, отсутствие глаза и следов привлекательности на суровом челе, он пользовался успехом у женщин, что сам объяснял природной харизмой. Природная ли, благоприобретенная ли, обусловленная ли как раз одноглазостью, как у Габриэле д’Аннунцио, с которым однажды себя сравнил, харизма у него, безусловно, была, здесь братья Коньковы не спорили. Они не могли согласиться с другим – с некоторыми воззрениями Кисловодского на писательский труд и вообще природу творчества.

Письменный стол по сравнению с этой проблемой – сущая ерунда. Тут уж целая философия у Кисловодского намечалась. И главное в ней представляло следующее. По глубокому убеждению критика Кисловодского, любой хороший писатель обязан быть мерзавцем. Только мерзавцы способны писать хорошую прозу (ну и стихи, тут требования ещё сильнее). Если ты не мерзавец, ничего дельного не напишешь. Для настоящей литературы необходим авторский надрыв, писательская червоточина, понимание мерзости, которую ты совершил, и память о ней в момент письма.

Все великие писатели, по Кисловодскому, были мерзавцами. Если мы не знаем о мерзостях, которые они совершили, это ещё не значит, что таковых не было. Было! Не могло не быть!.. Педофилы, кровосмесители, извращенцы всех мастей, воры, патологические завистники, изменники, убийцы. Даже если ты никого не убил в буквальном смысле, а ты при этом великий, можно быть спокойным за тебя: ты убивал невольно, ты хотел чьей-то смерти или мечтаешь о смерти сейчас – близкого тебе человека, и жив он только по одной причине: ты трус. Трус – потому что мерзавец.

Быть настоящим писателем – это значит уметь погружать душу в ад или хотя бы уметь беспокоить её близостью ада, создаваемого для неё преступным гением своеволия.

Кисловодский, загибая пальцы, перечислял классиков – по школьной программе, и не было среди них, по его убеждению, ни одного порядочного человека.

При этом он нисколько не осуждал их за мерзости, якобы сотворенные ими. Он любил литературу и не мог не мириться с тем, что, на его просвещённый взгляд, составляло суть её и основу.

Братья Коньковы не знали, в какой мере взгляды Кисловодского были оригинальными. Может быть, эти идеи носились в воздухе, да братья Коньковы их не улавливали. Вот, кажется, в Петербурге кто-то уже высказывался в похожем ключе. Но кто бы ни исповедовал подобные взгляды, именно Кисловодский довел представления эти до их логического предела.

«Слишком вы, друзья, порядочные, я давно наблюдаю за вами, не быть вам, увы, великими. Так, выше среднего, вот ваш предел». На это младший Коньков возражал: «Послушайте, Юрий Викентьевич, вы же не знаете нас, может, мы тихие маньяки какие-нибудь, а скрываем». – «Ну, конечно, конечно. А то я не вижу».

В другой раз говорил Кисловодский, что всем хорош их роман (первый, второй не вышел ещё), но пресный. «Позвольте, – начинали нервничать братья, – чем же пресный? Вы сами написали в рецензии: смелая яркая проза». Кисловодский улыбался с видом «ну мы ведь с вами всё понимаем» и перечислял: «Мастеровитость, приёмы, расчёт…» Потом добавлял: «Видно же: хорошие люди писали. Кого обмануть хотите?» Братья не понимали: «Хорошо, хорошо. Допустим, хорошие люди. Но чем же это плохо, Юрий Викентьевич?» – «В том-то и дело, что не плохо. Но настоящее пишут не так. И не такие, как вы. У вашей прозы много достоинств, но есть недостаток – она написана порядочными людьми, и в этом её роковая ущербность». – «Интересные рассуждения. А если бы мы негодяями были, у нас бы настоящее получилось?» – «Не факт, далеко не факт. Но, по крайней мере, можно было бы связывать с вами ожидания большего».

Обычно такие разговоры велись под конец застолья. «А вот, – сказал однажды старший Коньков, – мы с вами водку пьём. Это хорошо?» – «А что – плохо? Подумаешь, водка. Вы даже не курите. Как можно пить и не курить? Это всё равно что не пить». Апелляция к водке его раззадорила, он повторял слово «водка», посмеиваясь. «Водка… Вы братья-соавторы… Если бы между вами кровосмесительная связь была, это было бы что-то, я бы подумал тогда… А то водка – смешно!..» – «Но вы же не знаете, Юрий Викентьевич, какие у нас братские связи?» – «Я вас насквозь вижу», – отвечал одноглазый критик.

И поскольку не было между братьями кровосмесительной связи, и жёнам они, по наблюдениям Кисловодского, не изменяли, и никого не обокрали на этом свете, не замучили, не убили, и никому, кажется, не завидуют и не желают плохого, а у одного из них ещё есть ко всему кот любимый, тогда как другой терпит дуру-тёщу и ладить с нею готов, что взять с таких? «Значительного вам не написать».

Братья Коньковы сначала посмеивались над взглядами Кисловодского, а потом как-то от них устали. А тут ещё «Рудокопом» увлеклись, работа их захватила. Солидное издательство, не забыв об успехе дебютного, проявило интерес ко второму роману, ещё не написанному. Братья Коньковы легко перешли с тяжёлых напитков на пиво, а потом и вовсе на сок, потому что выпивки были у них «исключительно ситуативной природы», как однажды не очень удачно выразился Кисловодский, раскусив, тем не менее, братьев Коньковых. Встречи с критиком Кисловодским сами собой прекратились.

«Рудокоп прислал поздравление» вышел во второй половине апреля, а в конце мая критик Кисловодский разразился статьей, в которой он излагал свою философию литературы, хорошо известную братьям Коньковым. Сразу же обратило внимание в этой статье, только внешне маскирующейся под рецензию, потребительское, по мнению братьев Коньковых, отношение автора к их роману. Выход в свет новой книги был для Кисловодского всего лишь поводом для умозаключений самого общего плана, и вообще, не о братьях Коньковых шла речь, а о «великих»: доставалось и Достоевскому, и Толстому, и Булгакову, и даже Анне Ахматовой, а что до той части статьи, которая касалась непосредственно произведения братьев Коньковых, посвящена она была не столько роману («добротному, но пресноватому»), сколько порядочности его авторов, о чём Кисловодский уверенно судил на правах их конфидента. «Бр. Коньковы прекрасные люди, это бесспорно, они патологически не способны на дурной, нехороший поступок. С позиций обывательской логики, это, конечно, похвально. Для литературы, однако, тут смерть. Впрочем, не будем сгущать краски. Добротный, но пресноватый роман многим понравится. Мы же знаем правду. Бр. Коньковы никогда не напишут ничего гениального».

Братья Коньковы были уязвлены в самое сердце (в их общее сердце).

Первого июня, в День защиты детей, поздним вечером братья-соавторы сидели за стойкой ирландского паба на высоких деревянных стульях с низкими спинками, пробавляясь красным ирландским элем. Детей и жён они ещё вчера отправили на дачу – на общую дачу (и тёщу-тибетку тоже); вчера же прочитали статью Кисловодского, содержащую упреки в порядочности.

Играла музыка, гоняли на телеэкране мяч; бармен в чёрной футболке, с многосложным тату на руке, с короткой золотистой бородой, всегда готовый к общению, покалякав с кем-то за стойкой, медленно возвращался к братьям Коньковым, уныло глядевшим на панельный экран: там били пенальти – в быстрой записи, один за другим.

– Классики пригорюнились? – Он был осведомлен, что братья Коньковы писатели, причем хорошие. – Помочь?

– Ответь, Макс, ты психолог, – сказал старший Коньков. – Откуда у человека потребность в дерьме такая? Ищет во всём. Когда не находит, переживает, тревожится – всё не так ему, всё не по его представлениям…

– Кто-то из копрофилов? – прищурился Макс; он словно пытался вычислить среди общих знакомых кого-то конкретного.

– Да я не о натуральном дерьме. Я в метафорическом смысле.

– Есть книга, не помню автора, «Метафизика дерьма» называется, погуглите. Может, утешит.

– Что-то читать не хочется, – отозвался младший Коньков.

– А писать хочется? – мгновенно отреагировал Макс, человек начитанный и многознающий; он патетически повел татуированной рукой, кого-то пародируя. – О чём поёте, мастера культуры? Над кем смеетесь вы, народные витии?

– Ни о чём. Ни над кем, – отвечал без тени улыбки младший Коньков. – Ничего не хочется. Давно собирался спросить, – младший Коньков приподнял бокал и потрогал плоский картонный предмет, о котором спрашивал, – как называется эта подставка для пива?

– Мы говорим «бирмат».

– Как говорите?

– «Бирмат». Ещё – «бирдекель».

– Запиши, – сказал старший Коньков.

Младший Коньков записал.

Бармен Макс, довольный тем, что помог хорошим писателям, отошёл к другим посетителям, предпочитающим барную стойку отдельным столикам.

Так, тихо и скромно, в ирландском баре под фоновую ирландскую музыку с пинтой ирландского эля на брата начинался первый вечер нового лета, ставший в жизни братьев Коньковых некоторым образом рубежом.

– Ладно, когда на кухне бла-бла-бла, ну забавно, ну пусть, но зачем же, – кипятился младший Коньков, – на публику выносить? Откуда он знает, на какие мы поступки способны?

– Это всё потому, что мы с ним всегда по-хорошему, – отвечал Коньков-старший. – Поступили бы с ним как-нибудь подло, он бы оценил.

– Надо было взять денег в долг и не отдавать, – подхватил младший Коньков, резко повеселев.

– А что ты смеешься? Он бы это действительно оценил. Зауважал бы нас. Поверил бы в творческие возможности.

– Чем больше взяли бы, тем бы сильнее поверил.

– Нет. Он бы по-настоящему оценил, если бы его нажгли с особым цинизмом. Не просто взяли бы в долг, а на будто бы лечение ребенка. Или тёщи моей. Или на похороны несуществующего дедушки. Ему надо, чтобы подлость была.

– Много хочет. На такое мы не способны.

– Значит, он в чём-то прав, – сказал старший Коньков.

– В чём прав?

– Что не способны.

– Не способны – что? Написать блестящую прозу? При чём здесь порядочность? Это же бред! Пойми.

– Не надо меня убеждать, я не хуже тебя понимаю.

– Но это же бред. При чём здесь порядочность?

Они решили перейти на ром, или вискарь, или коньяк и больше не говорить о Кисловодском – всё-таки книга вышла, а это праздник. Он бы, конечно, сказал, что и этот переход «ситуативен» и что нет в их жестах непринужденности, но хватит, довольно – больше ни слова о Кисловодском. Рассматривали ряды красивых бутылок, над которыми висели гирлянды купюр иных государств, эмблемы спортивных клубов, флажки, футболки с номерами легендарных форвардов. Старший Коньков подозвал Макса.

Бармен Макс изрекал, наливая водку:

– «Бирдекель» – по-немецки. Я – «бирмат» предпочитаю, по-аглицки. Ещё «декели» есть. Некоторые так называют.

Показал подставку официантке:

– Алёна, это что?

– Подставка.

– И так тоже.

Выпили, переглянулись: не подарить ли Максу книгу? Простые решения они принимали без обсуждений, молчаливо, только обменом взглядами. Бармен Макс наливал пиво новому посетителю, когда старший Коньков молча достал «Рудокопа» и, положив на стойку, раскрыл на титуле. Младший Коньков обернулся – не смотрит ли кто?

Две девушки – за столом под фотографией старого Дублина.

Одна поглядывала на то, как старший Коньков готовился написать что-то в книге, а другая, хотя и смотрела с показной нарочитостью на бокал перед собой, говорила подруге, несомненно, о них, сидящих за этой стойкой. «За нами девчонки следят», – тихо пробормотал младший Коньков. «Вижу», – отозвался старший Коньков, выводя надпись на титуле (его потянуло на развернутый текст). «Ничего ты не видишь, – сказал младший Коньков. – Глазищи – мама не горюй, на Эльгу похожа». (Эльга была героиней их второго романа.) Старший Коньков подвинул книгу младшему брату, чтобы и он приложил руку, и только после этого обернулся. «Которая?» – «Сказал же, с глазами». – «Они обе с глазами». – «Черненькая», – сказал младший Коньков. «Тогда уж беленькая, – возразил Коньков-старший. – Ладно, надписывай. Сейчас познакомимся, разберемся». Девушки давно заметили, что их заметили, и теперь изображали смущение и весёлость, что вместе считывалось как приветливость. Обе были глазастые-преглазастые, вторая к тому же губастая, и притом с тем подкупающим эффектом от клубного макияжа, который иногда называют «роскошной естественностью». «Удостоверяю. Коньков-мл.», – быстро нацарапал младший Коньков, и тут его рука дрогнула: «Число какое?» – «Пиши: первый день лета». – «Точно! Я и забыл», – сказал младший Коньков и дату поставил: «первый день лета високосного года».

– Макс, можно тебя?

Предварительная, техническая часть акта дарения завершилась, и можно было приступить ко второй – к непосредственному вручению. Макс, до сих пор деликатно не замечавший, чем заняты братья Коньковы, наконец просиял, когда со словами «это тебе» ему протянули книгу.

Братья Коньковы обычно надписывали так: сначала – старший Коньков, а потом – младший Коньков со своим неизменным «удостоверяю».

Прочитал надпись, пожал прозаикам руки и пообещал прочитать всё.

– Хороший ты человек, Макс. Книги читаешь.

– А то!

– А то ещё можно насрать у него под дверьми, – сказал младший Коньков, когда Макс, провожаемый взглядами авторов (а также девушек за тем столом), отошёл с «Рудокопом» в сторону – навстречу своему зеркальному отражению.

– О! Это бы он оценил точно! – с чувством сказал старший Коньков, мгновенно переключившись на тему дня.

– Если бы узнал, – добавил младший.

– А как не узнать? Мы бы ему сообщили.

– В дверь позвонили бы, да? Как в том анекдоте?

– Лучше с улицы – по телефону.

– И что сказать?

– Ну… не знаю. Как-то признаться.

– Благородство в тебе говорит…

– Почему благородство?

– Ещё скажи, попросить прощения.

– При чём тут прощение?

– Послушай, ты прав! Надо обязательно попросить прощения!