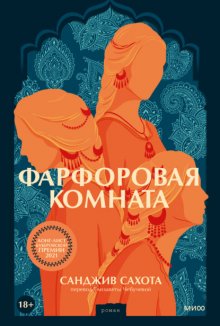

Фарфоровая комната бесплатное чтение

1

Не настолько послушна пятнадцатилетняя Мехар, чтобы не пытаться выяснить, который из трех братьев – ее муж. Уже наутро после свадьбы, как ни дрожат у нее руки от волнения, она смешивает в разных пропорциях лимон, чеснок и приправу на тарелках с резаным луком, относит им и старается распознать запах того самого человека, который приходил к ней той же ночью, невидимый в темноте. Но этого недостаточно, ведь сильнее всего пахнет ее страх, и тогда она делает еще одну попытку, случайно услышав, как один из троицы жалуется на мозоли на руках. Когда ладонь супруга гладит ее нагое плечо, она сосредоточивается изо всех сил, но все равно остается не уверена. Может быть, у всех мужчин руки такие грубые, торопливо-неловкие и сухие.

В разгаре лето 1929 года, и братья не заговаривают с ней в присутствии друг друга. На самом деле они едва говорят с ней вообще. Ей же, само собой, полагается исполнять свой долг, молчать и закрывать лицо вуалью, как другие молодые жены. Подглядывая за братьями из окна, она видит в них только сходство: близки по возрасту, равно узкого сложения, неубедительные плечи и тяжелый взгляд; в серьезных лицах ни грамма вялости, расчерчены по одним и тем же правилам. У всех троих одинаковые плотные бороды, подстриженные коротко, на головах с утра до вечера свободные тюрбаны из кусков одной шафранной ткани. Большую часть дня братья проводят в поле или за выпивкой и игрой, а Мехар в это время ткет и готовит, убирает и доит, за вычетом тех вечеров, когда их мать Май говорит ей, поднимая к угрюмым губам стакан чая:

– Сегодня не в фарфоровой.

Уже в третий раз, домыв оловянную посуду во дворе у колонки, Мехар не уйдет вместе с другими женщинами, а удалится в спальню без окон в дальней части дома. Она сидит на кровати, сжав колени, – ложиться пока не к чему. Пять дней как замужем. Пять ночей с тех пор, как она впервые легла в черной как сажа комнате и стала ждать, дрожа всем телом, надеясь, что он не придет, и молясь, чтобы кровь была. Накануне свадьбы мать вложила ей в руку крохотное лезвие. На всякий случай порежь себе палец. Мехар не стала: не было нужды. Потом снаружи встала Май в ожидании простыней. Муж в первый раз не сказал Мехар ничего и почти ничего во второй. Интересно, разговорится ли он сегодня?

Сальная свеча на каменной подставке оплыла до основания, и в убийственно слепящей темноте Мехар кажется, что она погрузилась в подводный мир козерогов и чудищ. Она слышит отдаленные звуки с другой стороны двора: протестующе скрипит лежанка, шаркают поддетые пальцами ног кожаные тапочки. В предчувствии визита у нее слегка сводит живот. Мехар ложится; тотчас открывается дверь, входит муж и садится рядом. Она осмеливается задержать взгляд на той части темноты, где наверняка должна быть его голая спина, хотя, например, отличить его волосы от полотняной ленты невозможно – слышно только, как он ее разматывает. Почувствовав, что он развязывает набедренную повязку, она переводит взгляд на черноту в том месте, где был потолок, и ждет.

– Раздевайся, – говорит он без недовольства, но с характерной мягкостью супруга, знающего, что ему подчинятся. Она старается удержать в памяти его голос, разобрать по крупицам его неожиданную хриплость. Не он ли днем попросил еще дала[1], заставил ее в спешке выбежать к ним из дома? Она собирает подол своей туники вокруг бедер и развязывает шнурок. Одним быстрым движением он стягивает с нее шальвары, так что ветерок бежит по ногам, а потом наваливается сверху – и ей чудится, будто что-то хочет проглотить ее целиком. Она не видит ничего, даже темноты вокруг, и боится, что действительно оказалась у него внутри. Он не груб и не ласков. Быть может, немного слишком напорист, потому что все трое братьев хотят ребенка, обязательно мальчика. Мехар вытянула руки по бокам, неподвижно, ладонями вверх. От него сильно пахнет травой, и потом, и пажитником, и вареными таро[2] – вечерней трапезой, но еще она улавливает запах мыла и радуется, что он специально помылся, прежде чем идти к ней. Он хватает ее за плечо – мозолистая рука или нет? – последний толчок, сдавленный выдох, и слезает с нее, сначала одной ногой, потом другой. Снова садится к ней спиной и, догадывается она, убирает пенис в набедренную повязку.

– Привыкаешь здесь понемногу?

– Ко мне все очень добры.

Короткое насмешливое фырканье – она тут же косится в ту сторону – нет, ничего не видно.

– В этом доме отродясь добра не было, – говорит он и вдевает ноги в тапочки.

2

Это круглый сосуд с медным дном, петлеобразной ручкой и изогнутым носиком, похожим на кобру, которая подобралась перед броском. «Для чая» – вот все, что им сказали, а как именно им пользоваться «для чая», непонятно.

– Его даже ровно не положить, – в замешательстве произносит Харбанс, держа сосуд вытянутыми руками, как будто он может навести на нее порчу. – И крючков нет. Тут воздуха даже пукнуть не хватит.

– Листья кладутся внутрь, – говорит Гурлин, забирая мудреное приспособление у Харбанс, и таким тоном, будто человеку мало-мальски воспитанному все должно быть ясно как день.

– А что, ты уже пользовалась такими? – спрашивает Мехар, и Гурлин строит кокетливую мину, давая предположить, что да, пришлось как-то раз.

– Марля нужна, – говорит Харбанс. Она выдвигает ящик, щуря глаза в дневном сумраке комнаты. – Ой, боже мой. Всё для их троих высочеств, да?

– Потише, – предупреждает Гурлин.

– По куску марли над каждой чашкой? – с сомнением спрашивает Мехар.

Сообща, по-сестрински, они решают, что чай нужно сделать как обычно, в латунной кастрюльке на огне, потом сцедить в медный сосуд и уже оттуда перелить в чашки. Они действуют споро, лавируя в тесном пространстве – если встать посередине и развести руки в стороны, пальцы коснутся стен. Их жилище – фарфоровая комната, которая угнездилась чуть поодаль от дома и названа так в честь набора из шести бело-синих тарелок в китайском стиле, стоящих высоко на каменной полке. Когда-то они приехали вместе с приданым Май. Гораздо ниже полки, на уровне пояса, проложена бетонная плита – женщины готовят на ней еду, – а еще ниже стоит глинобитная печка. К концу комната расширяется, так что можно поставить перпендикулярно друг к другу пару чарпоев: на этих плетеных кроватях всем трем и приходится спать.

– Вот морока, – говорит Харбанс, цедя чай в чайник. – Это мне больше посуды мыть.

– Так пьют чай англичане, – говорит Гурлин. – Май сказала.

Она с улыбкой рассматривает медную вещицу, любуясь своим отражением на ее сияющем боку. Поворачивается в профиль.

– Очень даже красиво.

– Май ведет с тобой такие разговоры? – спрашивает Мехар, и они с Харбанс насмешливо переглядываются.

– Она ко мне очень хорошо относится. Думаю, я похожа на нее саму в молодости.

– Серьезно? – говорит Мехар.

– Мы обе высокие. Стройные… – Гурлин поводит бровью в сторону Харбанс. – Мне кажется, я замужем за старшим.

– Естественно, – отзывается Мехар.

Надо признать, Гурлин такая и есть. Высокая, стройная – и красавица. Правда, ее красоту отличает некая терпкость: плотно сжатые губы, резкая линия скул – все чересчур, считает Мехар. После того как три новобрачные встретились и поговорили впервые, Мехар и Харбанс ушли, поправляя одежду, точно Гурлин взглядом прощупала их на предмет возможного соперничества.

– Тогда давай, мини-Май, неси это, пока старшая Май не прибежала, – вмешивается Харбанс.

Удовольствие на лице Гурлин тает.

– А почему я?

– Ты сказала, что знаешь как, – напоминает Мехар, беря чайник и пытаясь всучить его Гурлин, которая сопротивляется.

– Мехар! – зовет Май. – Нам что, умереть от жажды?

Они леденеют, потом Мехар ахает и нащупывает вуаль.

Сквозь вуаль все видится в красной дымке: на искристом матовом фоне движутся тени-фигуры. Низко наброшенная ткань почти полностью скрывает лицо Мехар, и только уткнув глаза в пол она может видеть хоть что-то. И что же? Собственные запястья в белых и красных браслетах; руки и чайник; раскрашенную краской ступню и серебряные колокольчики вокруг щиколотки, которые звенят, пока она идет через подметенный двор. Руки у нее трясутся от страха опозориться, а значит, опозорить семью. Тогда ее ждет крепкая пощечина. В поле зрения попадает краешек стола, и Мехар останавливается, медлит, прислушивается, хотя сердце колотится так, что ничего не расслышать. Ужасно жарко. Хочется есть. Сколько времени прошло с обеда? Она слизывает пот над губой. При ее приближении разговор за столом смолкает, словно ей вдруг решили выразить почтение.

– Пожалуйста, наливай.

Это точно его голос. Та же хрипотца и та же медная твердость. Кажется, он донесся справа. Она старается, не шевеля головой, подсмотреть через верхнюю часть накидки, где ткань тоньше. Бесполезно.

– Ждешь, когда ангелы помочатся? – сухо спрашивает Май.

Так, они решили, надо наливать через змееносик. Мехар делает шаг вперед – на щиколотке звякают колокольчики. Одной рукой она слегка отодвигает от лица вуаль – и область видимого внезапно расширяется. Квадратный коричневый стол и четыре стеклянных стаканчика, обычные стаканчики, составленные в шеренгу. Нетерпеливо притаптывает Май, точнее ее нога в молочно-зеленой штанине. Рядом – трое ее сыновей, видных только от пояса вниз. Первый сидит, поджав одну ногу под себя. Другой – скрестив ноги. И третий: колени раздвинуты, пальцы барабанят по дубовой раме чарпоя. Она уверена, это его пальцы, они выглядят такими шершавыми. В мозолях. Мозоли! Мехар наклоняется и разливает чай, начиная с Май и дальше, вправо, с облегчением от того, что все идет гладко. Его стакан она наполняет последним, а пока льется чай, смелеет и приподнимает вуаль еще чуть-чуть, и краснеет, увидев его красивые запястья, тунику, ладно облегающую торс, открытый воротник…

– Можешь идти, – говорит Май, зоркая Май, и Мехар тотчас роняет вуаль, которая снова закрывает ее губы, плечи, да так быстро, что запутывается в длинных ресницах; затем поворачивается и уходит.

3

В те вечера, когда никого не настигает шлепок по плечу от Май и приказ идти в заднюю комнату и ждать, Мехар ложится в фарфоровой на одну кровать с Харбанс. Гурлин занимает кровать одна, но она подвинула подушку вверх, так что они спят головами друг к другу. Сегодня Гурлин ерзает и вертится, как гепард, к которому пристала муха.

– Спи, – говорит Мехар. – Она подымет нас ни свет ни заря.

– Она меня подымет ни свет ни заря, – уточняет Харбанс, широко зевая.

– Тебе сам бог велел доить, Харбанс: руки коромыслом и спина как у буйвола, – говорит Мехар мрачным голосом, точь-в-точь как Май.

Харбанс смеется и с усилием переворачивается, боднув Гурлин, которая садится, подтянув колени к груди, и начинает покачиваться в темноте. Кровать скрипит.

– Спи, – снова говорит Мехар. – Хватит думать.

– Не могу, – отвечает Гурлин. А затем: – Не понимаю, почему я здесь оказалась?

– Я бы не стала так говорить, – Харбанс предостерегающе показывает на стену.

– Папа обещал мне богатую городскую семью. Сказал, я буду мемсахиб[3].

– А вместо этого ты здесь, – говорит Мехар, – на узкой кровати вместе с парой лишенных всяких иллюзий девушек, которым кажется, что они вышли в люди. Ты это хочешь сказать?

– Я другое имела в виду.

– Но звучит именно так. Мы теперь должны помогать друг другу.

– Ты подои за меня, а я подою за тебя, – добавляет Харбанс.

– Именно, – продолжает Мехар. – Ты что, еще дуешься из-за чайника?

От стыда у Гурлин снова щиплет глаза.

Они попросили еще чаю, но Гурлин преградила Мехар дорогу и заявила, что отнесет его сама. Она тоже способна произвести впечатление на мужа, кто бы из троих им ни был. Она низко опустила вуаль, прошествовала к столу, разлила чай действительно эффектно, изящно изогнутой струей, аккуратно и равномерно наполнив чашки. А потом один из братьев сказал:

– Мне не нужно. Можешь влить обратно.

В поле зрения Гурлин показалась рука, отодвигающая стакан к середине стола.

Она застыла с чайником в руках. Влить обратно? Но как? Этого она и ее новые сестры не обсуждали. У нее пересохло в горле. Мысленно она видела, как все уставились на нее – женщину, которая ослушалась мужчину, члена семьи, заставила мужа стыдиться. Она взяла стакан, поднесла прямо к носику и начала лить, разбрызгивая чай повсюду и уже почти в слезах, пока Май не сказала – точнее, гавкнула – ей в ухо: отнеси стакан на кухню и всё, а там стояли Мехар и Харбанс, кусая кулаки, чтобы не расхохотаться.

– Зря мы над тобой смеялись, – признала наконец Мехар. – Прости.

– Почему, ну почему я не подняла крышку?

– Запаниковала.

– Они подумают, что я глупа.

– Пусть думают что хотят.

– Я не позволю им считать себя идиоткой.

– Какой же у нее снобский язык! – замечает Харбанс.

Гурлин вздыхает и поднимает лицо к потолку. Закрывает глаза.

– Мне нужно подышать воздухом.

– Ну-ка ложись, – говорит Мехар, начиная уставать от стенаний Гурлин. – Давай. Возьми меня за руку.

Пауза.

– Это моя нога, – доносится со стороны Харбанс.

Они смеются. Мехар чувствует прилив храбрости. Она переворачивается под скрип грубых веревок чарпоя.

– Слушайте, а ваши с вами говорят? По-настоящему?

– Немножко, – осторожно отвечает Гурлин. – Он часто ругается. Не на меня. Просто себе под нос. А ваши?

– А ты знаешь, который твой?

– Нет конечно.

– Вообще-то можно просто узнать у Май, – произносит Мехар, как бы дразня Гурлин, которая, едва не поперхнувшись, спрашивает, не сошла ли та с ума.

– А мой назвал меня большой силачкой, – говорит Харбанс. – Во время этого. Хлопнул по заднице и назвал большой силачкой.

Все три прыскают, только у Харбанс выступают настоящие слезы, и она утирает глаза. Мехар дотрагивается до ее плеча.

– Мой больше молчит, – говорит она и вспоминает, как он назвал дом недобрым. Силясь представить, каким все было раньше, когда тут жили только Май и трое братьев, она холодеет, поняв, что совсем не слышит смеха. Ее глаза обращаются к закрытому окну, единственному в этой комнате из некрашеного камня. Окно не застеклено, черные лакированные планки ставней нужно поворачивать по очереди, вручную. Неужели Май тоже стояла у этого окна, когда была молода и только что вышла замуж?

– Вам обеим предстоит многому научиться, – произносит Гурлин, не упуская шанса хотя бы отчасти восстановить свое превосходство. Она снова ложится и устраивается поудобнее. – Где моя шаль? Я слышу комара.

– Держите, сестры, – говорит Мехар, и они берутся за концы шали.

Шаль вздымается и опускается парусом, закрывая их лица.

4

Это их второе воскресенье замужем, и за час до захода солнца Мехар, Гурлин и Харбанс влезают в какие-то старые одежки, поднимают гигантский плескучий чан и тащат во двор, на подстилку. Воздух в этот час упоительно теплый, духота прошла, и братья вне поля зрения. Они думают, что в такие вечера мужья ходят на базар, хотя им и об этом ничего не говорилось. Может, в карты играют, предполагает Мехар, как будто ей известно это занятие. Все три поддергивают шальвары и подвязывают старыми джутовыми веревками, обнажая ноги до коленей.

– Листья всплыли, – говорит Гурлин, ища способ отвертеться от рутинной задачи, тягостнее которой для нее только отмывать от грязи шпинат. Но Харбанс это не по нраву, она указывает, что в них еще полно чернил. Они берутся за руки, образуя треугольник, и ступают друг за другом внутри чана, а листья индиго выскальзывают у них из-под ног. Вода, словно отвечая на вопрос, подымается до икр, и ноги начинают работать, вверх-вниз-вверх-вниз, буруны бушуют и брызжут, краска выдавливается наружу. Женщины не разговаривают, достаточно того, что нужно держать равновесие, вода медленно темнеет, их одежда тоже, индиго окрашивает им ноги, брызжет на живот и лицо, но они не сбиваются с такта: вверх-вниз-вверх-вниз, минута за минутой, и только когда солнце уже зашло и вовсю светит луна, они расцепляют руки и сгибаются пополам, отдышаться.

– Через неделю опять, – говорит Харбанс, пока они волокут чан на место, к стене дома.

– Типун тебе на язык! Наверняка уже хватит! – причитает Гурлин.

Мехар молча берет ломкое мыло у колонки и принимается оттирать голубые полосы на ногах. Все равно хозяйка Май. Она сама решит, когда пора покрасить свадебные простыни, запачканные кровью, и вывесить сушиться.

5

– Мехар! Надо развести огонь!

– Да, Май, – вздыхает Мехар, отставив ведро с молоком, и проходит в дом; в голове роятся беспорядочные мысли.

Когда она выгребает золу, является Май и пинает бочку с мукой, чтобы проверить, много ли девушки берут для себя.

– Вы втроем лопаете больше мужчин, – говорит Май. – В следующий раз берите вдвое меньше.

– Как прикажете. Но мы съедаем всего…

– Хоть одна из вас уже понесла? – спрашивает Май, своеобразно меняя тему.

– Нет, Май.

Смелее, подбадривает себя Мехар, замедляя движения.

– Наверное, первой должна родить Гурлин. Она же старшая.

– Эта дура не знает, как обращаться с чайником.

Мехар делает глубокий вдох носом и медленно выдыхает ртом.

– Она и замужем тоже за старшим?

Мехар поднимает глаза: Май буравит ее взглядом, в котором читается жутковатое веселье, и не произносит ни слова.

– Нам необязательно это знать, – быстро говорит Мехар, горько жалея, что спросила.

– А ты уверена, что я каждый раз посылаю одного и того же сына? – Май уже не просто весела, а хохочет. – Ну и вид у тебя!

Она гладит ее по голове – Мехар ненавидит это движение, ничего материнского в нем нет.

– Да шучу я. Но ты права. Вам это знать необязательно.

Выражение ее лица меняется, улыбка тает.

– Скажите спасибо, что у вас нет свекра, который лапал и щупал бы вас каждую ночь.

Она легонько треплет Мехар по волосам: беседа окончена.

– Зола. Продолжай.

И Мехар продолжает со всем усердием, желая поскорее управиться и убежать отмываться, где-нибудь так на час. Если так себя чувствуешь, просто задав вопрос, больше их не задавай. Работай, и все. Она и работает, то есть они работают.

Разбивают сахарные головы. Собирают хлопок и гуаву. Сгребают навоз. Выгребают угли. Срезают мозоли у Май. Доят коров. Готовят еду и всё для этого. Красят шальвары. Отглаживают дхоти[4]. Подметают двор. Поливают его водой. Высушивают двор. Натирают блюда. Ходят на рынок. Ходят в храм молиться о рождении сыновей и о долголетии мужьям. Дочиста отскребают каменную ванну от мха. Пришивают пуговицы. Кипятят чай. Принимают роды у коров. Убирают буйволиное дерьмо. Ходят испражняться среди высокой пшеницы, парами. Принимают ванну, когда еще не рассвело. Едят последними. Уходят к себе, чуть стемнеет. Каждая планка ставней повернута, окно захлопнуто, луна на небе, вуали прочь. И все равно еще темнее.

6

– Ты уже привыкла к здешней жизни.

Большим пальцем он гладит ей щиколотку, взад и вперед, взад и вперед. Мехар щекотно и хочется отдернуть ногу, но нельзя. Она совсем его не видит. Он преступил порог и опустил колено на кровать в полной черноте. Когда он лег сверху, она отвернула лицо, как всякая порядочная жена. И все-таки он гладит ей щиколотку. Будто хочет что-то сказать. Или это ей следует заговорить? Нет. Нет. Ты поймешь, когда открывать рот.

– Мы ходили к священникам.

А. Дети.

– Жемчуг. Мне надо купить жемчужины. Положи их под кровать – и ты набухнешь. Расцветешь. Будет мальчик.

– Да, – произносит она, помедлив секунду.

Кажется, он то ли кивнул, то ли вздохнул. Прежде чем выйти, он обхватывает ее щиколотку рукой и сжимает.

Оставшись одна, Мехар поднимается со вздохом облегчения и снова собирает волосы в пучок. «Дети», – думает она и замирает в темноте, чтобы понять, каким ей видится будущее. С одной стороны, чем скорее родятся сыновья, тем прочнее положение в доме. Не все такие терпимые, как ее отец, не все мирятся с неспособностью жены рожать мальчиков и отказываются менять ее на другую, способную. С другой стороны, когда появится ребенок, прощайте, минуты покоя. Сейчас они с Харбанс хотя бы могут спрятаться во дворе и украдкой вздремнуть в тени, пока нет Май. А как это сделаешь, если к тебе присосался ребенок? Мехар поднимает руку к горлу, как бы защищаясь, и словно только сейчас осознаёт, какая роскошь – одиночество. Еще минута, две, и пора будет идти; она покрывает голову чунни[5], чтобы моментально опустить вуаль, если понадобится. Открывает дверь и делает шаг – холодный мрамор остужает ноги, ее ноги. Внезапный прилив сил захлестывает ее: взлететь бы в ночное небо! Как трудно оставаться на земле, стоять в этой подкове двора, между тремя дверями, глядящими друг на друга! Вошел ли он в одну из них и в какую? Мехар спускается по двум ступенькам, ведущим из-под навеса веранды во внешний двор, где, она знает, надо пригнуться, потому что над головой шмыгают летучие мыши, и не свалиться в яму справа, идя по тропинке между сохнущим на веревке бельем и составленными у стены чарпоями. Вход в фарфоровую комнату мрамором не выложен. Мехар впивается ногтями в единственное место на двери, за которое ее можно подцепить и открыть бесшумно. Все это она проделывает без ошибки и запинки, потому что в чисто утилитарном отношении (она ложится рядом с Харбанс) ее супруг был прав: она уже привыкла к здешней жизни, к своему мирку, который оказался ровно тем, с грустью вспоминает она, о чем ее предупреждал Монти.

7

Лет за десять до этого – теперь как проверишь? – дни Мехар были заняты игрой в питту на раскаленных мощеных дорожках вокруг дома. Нужно было возвести башню из семи камней, пока соперники пытались выбить одного члена команды за другим твердым кожаным мячом. В пять лет Мехар обожала питту и играла очень ловко. Ее всегда выбирали первой после мальчиков, и сегодня она опять продержалась дольше всех в команде, успев перехватить три мяча противника, тоже больше, чем кто-либо, – с такими мыслями она примчалась домой, где тотчас остановилась при виде двух незнакомых гостей. Они не были похожи ни на кого из ее дядьев, теток или деревенских соседей. Мехар, которую тогда еще звали не Мехар, медленно и осторожно прошла по открытому проходу, сначала в тень, потом из тени. Ее всё еще не заметили. Вроде бы гости выглядели дружелюбно. Они сидели на затененной половине квадратного дворика, на столе перед ними стояли пустые чайные стаканы и тарелка яркого манго, продольные ломтики со щепотью какой-то зелени. А еще круглая стальная чаша для чая, накрытая бледно-желтой салфеткой.

– А вот и она, – сказал отец, улыбаясь до ушей: долго сидеть в компании взрослых ему всегда было в тягость. Звали его Арвинд, и, хотя в душе он был сущее дитя, сегодня он явно очень старался выглядеть солидно. Надел английские брюки вместо обычного дхоти и идеально опрятный тюрбан. Мехар стало не по себе.

– Подойди, – позвал отец, и Мехар покорно села рядом с ним на чарпой, удобно примостившись у него под мышкой. Она подняла глаза на жаркое синее небо и на миг задумалась о том, что находится по другую сторону солнца, но оно было такое белое, что глазам стало больно. Ее взгляд опустился обратно, на привычный дворик и четырех странно улыбавшихся взрослых.

– Очень милые черты, – сказала женщина, чья улыбка была сдержаннее, чем у мужа, а глаза – хитрее.

– Горчичное масло творит чудеса, если его раздобыть. Да где ж его теперь возьмешь, – сказала мать Мехар извиняющимся тоном.

Симран и в обычные дни все время как будто оправдывалась, и это стало еще заметнее оттого, что ей не удавалось зачать еще одного ребенка. Она сложила руки на коленях, нервно перебирая пальцами с крашеными – зачем? – ногтями. Появление дочери словно усилило ее волнение. Мехар заметила, что она совсем не смотрела в сторону второй женщины, которая по неведомой причине совершенно неприкрыто оценивала девочку.

– Мне кажется, она симпатичная, – отважилась вставить Симран. – И лоб у нее, бог даст, наверняка станет пониже. Будьте уверены, я почти каждое утро на него надавливаю.

Договаривая, она улыбнулась, потом улыбка исчезла с ее губ, но снова вернулась.

– Ай, да все у нее в порядке со лбом, – сказал Арвинд и повернулся к мужчине: – То они умывают лицо сливками, то зажимают нос прищепкой, то разминают лоб, как тесто. Вам повезло, что у вас одни сыновья. Большая экономия на молоке.

Мужчина засмеялся громким, выпуклым, жирным смехом, отчего жена его поморщилась.

– Что сэкономили на молоке, тратим на муку. Лепешки улетают только так, верно?

Жена, а была это, конечно же, Май, не ответила. Она слегка повернулась коленями в сторону Симран, давая понять, что хватит болтовни, пора перейти к делу.

– Она такая, как надо, – сказала Май, не стесняясь грубости, которую так легко расточают женщины, родившие нескольких сыновей. – В любом случае договор уже заключен. Идем дальше?

Мать Мехар неохотно кивнула. На глаза ей навернулись слезы, и Мехар заметила заботливый и утешительный жест отца. Мама что, уезжает? И папа ничего не сделает?

Мелькая длинными пальцами и длинными ладонями, женщина проворно развязала мешок и вытащила тяжелый на вид алый чунни, весь в вышитых блестками ромбах, с золотыми кисточками по кайме. Мехар потянулась вперед и дотронулась до кисточек, которые оказались неприятно колючими. Мужчина громогласно расхохотался. Глаза его сильно покраснели.

– Ей нравится… Между прочим, это для тебя.

Мехар хотела возразить, что он неправ и ей совсем не нужна эта противная штука, но почувствовала, что происходит что-то очень важное и лучше подождать в сторонке, когда оно пройдет. Она вернулась на место, но отец взял ее под мышки и поставил в центр. Мехар попыталась сесть обратно, но резкое «нет!» остановило ее. Женщина расправила алый чунни у Мехар за спиной, а потом накрыла ей голову и плечи. Затем она протянула к мужу руку, и тот положил ей на ладонь хрустящую банкноту – две с половиной рупии. Этой банкнотой она дотронулась до лба Мехар, после чего передала деньги Симран. Та ушла в комнату, достала из сундука со своим приданым стеклянную банку с солью и вручила ее в обмен.

– Не стоило, – произнесла женщина, забрав тем не менее соль. – Она сейчас такая дорогая.

– Которого сына вы для нее выбрали? – спросил Арвинд.

– Куда нам спешить? – заговорила женщина, не успел ее муж открыть рот. – Детали можно обсудить потом. А теперь…

И она опустила край тяжелой парчи, закрывая Мехар глаза, и рот, и все вплоть до живота, и внезапно, ощутив в груди душный страх, Мехар поняла, что это ее они хотят завернуть и забрать с собой.

– Ее новое имя – Мехар Каур. Да принесет она благодать.

Вечером, когда жуткие гости ушли, а главное, ушли без нее, Мехар взялась привести в порядок отцовскую рубашку. Уже несколько недель, как Симран начала составлять для дочери программу домашних обязанностей, обучая тому, что пригодится в новой жизни прежде всего. Плести корзины, перебирать чечевицу, ловить мышей и, вот как сейчас, гладить. Мехар плюнула в печку – и угли театрально зашипели. Потом с большой осторожностью нагнулась, длинной ложкой вытащила из огня три кусочка, бросила в плоский медный сосуд и, схватив его за толстый край, побежала в комнату, где на муслиновом покрывале уже лежала рубашка. Высунув от усердия язык, Мехар принялась водить горячим днищем по жесткому полотну, въезжая в складки и выезжая, и это повторяющееся движение заставило ее вспомнить о гостях, о суровой женщине с узким лицом и гладко зачесанными назад волосами. Неприятные люди. Больше их не пригласят, сказала она себе, но все равно ради интереса потрогала лоб. Что с ним не так?

Вывел ее из этого состояния силуэт Монти на красном оконном стекле. Он был двоюродным братом Мехар и жил у них уже несколько месяцев, с тех пор как мать (сестра Симран, родившая двух сыновей) послала его помогать на ферме, пока Симран не родит собственного мальчика. Восьмилетний Монти до сих пор обижался на это, и Мехар постаралась не обращать внимания, когда он вошел в комнату и стал шарить под чарпоем и за курильницами, неровно выстроенными в ряд на полке. У Монти были коротко остриженные волосы, рубашка с отрезанными рукавами, и двигался он быстро и резко, как будто его все время передергивало оттого, что приходится здесь жить.